本期答案指导

《议论类文章阅读》答题指导

《书到读时方恨多》阅读 1.进行选择性阅读非常重要。(此题考查考生对中心论点的判断、提取和归纳能力。答题时可从以下两方面入手:①看标题、结论。看文中有没有明确的、完整的语句作为论点。②看论点的引入。本文运用民间谚语,以“就读书而言”这个关键语引出论点。) 2.比喻论证。用交友比喻读书,通过不是所有的朋友都对你有益,说明不是所有的书都会对你的人生有益,都适合你读,从而证明选择的重要性,浅显易懂,既增强了文章的说服力,又使文章生动形象。(答此题的关键在于结合原文,分析论证方法的作用,指出用什么论证方法证明了什么内容,产生了什么样的表达效果等,不能笼统地答为“增强说服力,使文章生动形象”。) 3.指代“前人留下的书太多了……不知如何选择”。(此题考查考生对议论文中代词的指代对象的理解。代词指代的内容大多在上文中。答题时,要用所指代的内容替代句中的指代词,看看是否符合句意。) 4.不矛盾。“书到用时方恨少”强调了平时多读书的重要性,要避免真正用到知识的时候,手忙脚乱地去翻书;“书到读时方恨多”,则强调了选择性阅读的重要性,强调要有眼光,选择对自己有益、适合自己读的书阅读。二者强调的内容不同。(此类题的一般答题形式为:观点+理由。)

《常给心灵排毒》阅读 l.排毒原意是将身体里的毒素排除,在这里是指去除思想和心灵中消极、错误的观念,以及不良情绪,净化心灵。文章标题运用比喻的修辞手法,既生动形象又通俗有趣,便于读者理解,引发读者思考。 2.内容上,强调给心灵排毒的重要性;结构上,承上启下,起过渡作用,由提出给心灵排毒的话题过渡到写心灵毒素的危害。(本题考查学生对段落作用的理解。此类题一般要从内容和结构两方面作答。要找出相应的段落,联系上下文分析。议论文中的语段作用有:引出论题,承上启下,归纳论点等。) 3.论据:特洛伊人因掉以轻心和得意忘形而战败。论证作用:作为事实论据论证了思想和心灵中毒素的危害性,从反面论证,增强文章说服力。(概括事实论据,要准确、全面,并注意形式“谁+事+结果”,且要指向论证的观点。) 4.示例:要想排除自己心里的毒素,要善于反思自己心里存在哪些毒素,并采取合适的形式,主动排除毒素。要加强自我修养,提高自己防毒排毒的能力。(所提建议要突出“靠自己”这个要点)

《幸福之计在于简》阅读 1.将两只狗不同的物质生活、不同的表现进行对比,引出要议论的话题:作为事实论据,证明“幸福之计在于简”这一中心论点;从生活体验谈起,引起读者的阅读兴趣。(议论文开头段落若没有直接提出中心论点,作用通常为:①引出中心论点或话题;②作为论据,证明论点或分论点;③增加文章趣味性。)2.示例一:幸福之计在于简。 示例二:幸福必须是单纯的,单纯多一点,欲望就少一点。 3.不能删去。“不过”是“仅仅”的意思,在句中强调我们真正需要的东西很少,很简单,呼应了文题中的“简”字;“不过”一词体现了议论文语言的准确性,增强了文章的说服力。如果去掉,语言就没有这些表达效果了。(议论文语言的特点一般是准确严密,或鲜明生动。理解词语作用时,不要忽略了对词语基本含义的理解而使答案不完整。) 4.B项。理由:本文强调单纯、少欲才是幸福之道。A句论述的是一个人幸福与否,在于他记住的是满足之处还是不满足之处,而不在于他是否得到了满足、得到了多少满足,与欲望的多寡无关,所以不能证明论点。B句则通过对比,表明了知足者常乐的观点,即满足于得到的、不放纵欲望就会幸福快乐,与本文观点一致。

《文言文阅读试题的命制》答题指导

1.④(2分) 2.A(3分) 3.(1)因为这样(因此) (2)市场(集市) (3)脸色(4)高兴的样子(4分,每小题1分) 4.示例:归钺流着眼泪说:“母亲,我来接您了。现在闹饥荒,您到我家去吧,我会好好照顾您的。”后母说:“孩子,过去都是我糊涂啊,让你受委屈了。那我就跟你走吧。”(3分。对话符合当时情境和人物身份给2分,语言通顺给1分,意思对即可。) 5.①关心后母,给她送食物;②灾荒年接后母去他家住;③忍饿让食给后母;④侍奉后母始终很高兴;⑤从不说后母不好。(答出一点给1分,答出任意三点给3分,意思对即可。)

《语文游戏厅》参考答案

诗句里的“春节” l.海日生残夜 2.总把新桃换旧符 3.霜鬓明朝又一年 4.事关休戚已成空

与“猴”有关的字谜 l.电 2.笛 3.伸 4.绅 5.油 6.甲 7.审 8.申诉

与“猴”有关的歇后语 l.说变就变;变化无常 2.节节上升;上蹿下跳 3.白忙一场 4.神通广大 5.得意忘形;没个人模样;里外不是人 6.不知自己官大官小:沾沾自喜

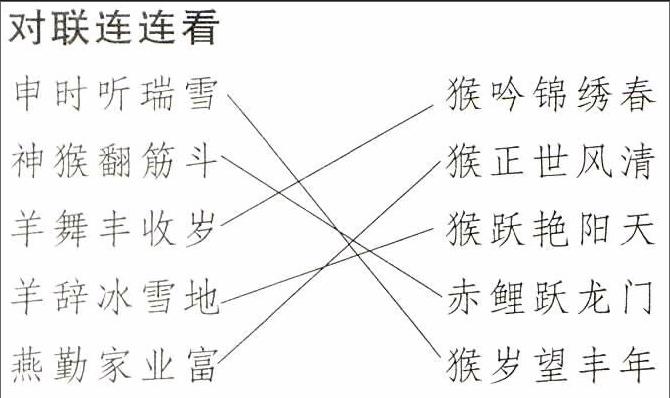

对联连连看

中时听瑞雪

猴吟锦绣春

神猴翻筋斗

猴正世风清

羊舞丰收岁

猴跃艳阳天

羊辞冰雪地

赤鲤跃龙门

燕勤家业富

猴岁望丰年

《文言文阅读重点篇目分类复习特辑》答题指导

写人记事类

一、I.B(B.均为“已经”。A.果真;确实。C.就;表假设,如果。D.是;于是,就)2.(1)当立者/乃公子扶苏 (2)遂/并起而亡秦族矣 3.(1)为……而死 (2)带领(3)田间小路 (4)毁,毁坏 4.(1)有的人认为他死了,有的人认为他逃亡了。 (2)自己也死在他人手里,被天下人耻笑,这是什么原因呢? 5.主要运用了语言描写。表现了陈胜敢于斗争,能洞察时局,有非凡的智谋和超人的才略胆识等特点。 6.天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣 7.天下苦秦久矣 仁义不施(答“仁义不施而攻守之势异也”亦可)

二、I.D(D.动词,比得上;A.名词作动词,穿戴;B.形容词的意动用法,“以……为美”;C.名词作状语,当面) 2.A(B.“偏”同“遍”,遍及;C.“被”同“披”,披着;D.“孰”同“熟”,仔细) 3.(1)方圆 (2)将要 (3)正在 (4)地方 4.(1)对……说 (2)确实 (3)偏爱 (4)满一年 5.(1)我与城北徐公相比,谁更美? (2)客人说我美,是因为想要有求于我。 (3)从这件事看来,大王您受蒙蔽太厉害了。 (4)所有的大臣、官吏和百姓,能够当面指责寡人过错的,得上等奖赏。 6.头脑清醒,善于思考,深谋远虑。 7.-是邹忌以自己生活中的实例,巧妙劝诫齐威王要广开言路,虚心纳谏;二是齐威王虚心纳谏,从谏如流。

三、I.B(B.均为“缘故、原因”。A.养;平安。C.信用;相信。D.虚报;更) 2.C(A、B、D三项均为介词,后面加处所,意为“在”;C.也是介词,但后面加对象,意为“对”) 3.D(A.古义为“祭祀用的猪、牛、羊等”,今义是“为了正义的目的舍弃自己的生命”;B.古义为“案件”,今义为“监狱”;C.古义为“第二次”,今义为“又一次”) 4.D(A.“以何战”的倒装;B.“有何陋”的倒装;C.“吾与谁归”的倒装) 5.(1)做大官的人考虑这件事,你又为什么要参与呢《2)大大小小的案件,即使不能件件都了解得清楚,但我一定根据实情来处理。 (3)我看到他们的车印混乱,远望他们的旗子也已经倒下,所以才下令追击他们。 6.鲁庄公先将战胜齐国的希望寄托于贵族近臣的效力,然后又寄希望于神灵的庇佑,这些都不是作战取胜的关键。最后鲁庄公说“小大之狱,虽不能察,必以情”,表明他能做到公平执法,取信于民,而得到人民的信任与支持是作战取胜的先决条件。正因为这一点,曹刿才认为鲁国可以与齐国作战。 7.示例:“曹刿论战”,重在一个“论”字,即主要交代曹刿对战争的见解和主张。课文选段对长勺之战的作战过程简单交代,把重点放在详细记述曹刿和鲁庄公战前分析和战后总结上,内容与题目一致。

四、1.B(B.均为“脸色”。A.白色的生绢;一向,向来。C.成年男子的统称;句首发语词,不译。D.用;因为) 2.D(D.连词,表承接;A.连词,表转折;B、C两句中的“而”均是连词,表修饰) 3.(1)寡人/以五百里之地易安陵 (2)夫/专诸之刺王僚也4.(1)交换 (2)撞 (3)平民 (4)道歉 5.(1)安陵君从先王那里继承了封地并且守护它,即使(是)方圆千里的土地(也)不敢交换,更何况这仅仅方圆五百里的土地呢? (2)韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借方圆五十里的土地幸存,只是因为有先生啊。 6.唐雎是一个有勇有谋、不畏强暴、敢于斗争的人。 7.神态描写、动作描写、语言描写。起侧面烘托的作用(答“反衬”也可)。

绘景寄情类

一、1.(1)花开 (2)在 (3)清澈 (4)摆开 2.C(C.均为“离开”。A.季节;当时。B.断;特别。D.……的人;与“矣”构成句尾语气词) 3.醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这乐事的人,是太守。 4.水落石出 一般指真相大白。 5.(提示:考查学生对句子意思的理解情况,答题时要发挥想象力,抓住特点描述景物。)

二、I.C(C.均为“面对”。A.天空;徒。B.因为;来。D.不是;埋怨) 2.(1)迫近(2)鸟停息在树上 3.称王(“王”有两个意思:一是名词,国王;一是名词作动词,称王) 4.A(考查学生对景物特点的理解。B.描述波涛汹涌;C.描述江水浩荡奔流的气势;D.描述江水清澈。) 5.B(做此题需要理解四个“乐”。第一个和第三个意思是“以……为乐”,第二个和第四个意思是“快乐”。) 6.乐以天下,忧以天下 民(考查学生通过比较阅读,发现两个文本在内容和主题上的联系的能力。)

三、I.B(B.均为“门”。A.推举;和。C.代词,指代桃花源人所问问题;的。D.表示判断;这) 2.(1)交错相通 (2)通“邀”,邀请 3.(1)因此人们不单奉养自己的父母。 (2)桃林在溪水发源的地方就到头了。 4.大同 黄发垂髫,并怡然自乐5.示例一:矛盾。桃花源的人自“先世避秦时乱,不复出焉”“不知有汉,无论魏晋”,与世隔绝了几百年,很难想象他们的服饰、装束居然与桃花源以外的世人一样。 示例二:不矛盾。桃花源是作者虚构出来的,作者说这里“男女衣着,悉如外人”,有特别用意,意在表明桃花源存于世间,人们的服饰、耕作方式和外人一样,却有着和睦、安乐的生活,更加突出了桃花源里的世界和外界的天壤之别。(考查学生对文本内容的理解和判断能力,答案不唯一,能自圆其说即可。)

四、1.B(B.均为“源头”。A.介词;跟从。C.在空中;消散。D.环绕;佩环) 2.A(A.均为“轻轻擦过”。B.停留;居住。C.太阳要落山的时候;晚,将近。D.飞奔的马;跑)3.(1)潭以整块石头为底。 (2)阳光照到水底,鱼的影子映在水底的石上。 4.斗折 蛇行 犬牙差互 5.示例:乐,是因为作者听到了悦耳的水声;忧,是因为这里的环境过于凄清,使作者联想到被贬后的境况,触发了他凄苦、孤寂的心情。(考查学生对文本内容和主题的理解能力,注意回答要准确,第一个要点若只答“听到水声”,应酌情扣分。) 6.示例:小石潭优美清静 柳宗元表达情怀(宽对即可。考查学生对文本内容和主题的概括能力。)

五、I.A(A.均为“想到”。B.寻找;不久。C.消失;最。D.连词;参与) 2.(1)高兴的样子 (2)只 3.(1)只是少了像我们两个这样清闲的人罢了。 (2)雾凇一片弥漫。4.月(月色) 空明

言志议论类

一、1.(1)起,指被任用 (2)资财缺乏,这里指受贫困之苦 (3)违背 (4)常常犯错误 (5)通“横”,梗塞,不顺 (6)通“弼”,辅佐 2.B(B.均为“他的”。A.从;因。C.如果;是。D.所以;旧知识) 3.(1)故/天/将降大任于是人也 (2)入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者 4.(1)用这些方法使他的内心惊动,使他的性格坚强起来,增加他(原本)不具备的才能。 (2)内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为:一个人的想法只有从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人所了解。(3)这样,人们才会明白,忧患使人生存发展,享受安乐使人萎靡死亡。(注意关键字词的翻译要字字对译、处处落实,并且句子要流畅、通顺。) 5. -是在国内有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士;二是在国外有足以与之匹敌的邻国和来自外国的祸患。(先找到与回答问题相关的原文语句,然后根据题目要求用自己的话概括即可。答此类题目,务必看清题目是要求用原文回答,还是用自己的话概括。) 6.B(文章首段通过列举舜、傅说、胶鬲等六人出身低下而后成大业的事实,巧妙得出了“故天将降大任于是人也,必先苦其心志……”的结论。连用六个事例,是同类并举,而非鲜明对比。)

二、1.(1)多 (2)更加 (3)少,很少 (4)应该,应当 (5)-起,一同 (6)极(在翻译加点词“偕”时,不妨联想课内文言文《满井游记》中的“偕数友出东直”;理解加点词“绝”,可联系《口技》中“以为妙绝”。学习文言文要善于迁移运用,形成能力。)2.D(D.都是介词,在。A.结构助词,不译,位于主谓之间,取消句子的独立性;结构助词,的。B.表转折的连词,但是;表修饰的连词。C.介词,被;介词,为了) 3.C(C.没有词类活用,动词,请教;A.名词用作动词,生枝蔓;B.形容词用作动词,远播;D.名词作状语,像北斗星一样) 4.B 5.(1)我唯独喜爱莲花,它从淤泥里长出来,却一点也不受淤泥沾染,在清水里洗涤过,却不显得妖媚。 (2)可以在远处观赏却不能玩弄它。 (3)对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢? (4)每当到了夏天,靠近湖水欣赏荷花,就高兴得忘记吃饭。(课内文言积累扎实,方能渐渐形成迁移运用的能力,如由“每至夏日”,联想到课内所学《三峡》中“每至晴初霜旦”;由“临湖赏荷”,想到《醉翁亭记》中“临溪而渔”;由“便欣然忘食”,想到《五柳先生传》中的“每有会意,便欣然忘食”。)6.A

三、l.儒 轲 战国 思想 教育 2.(1)夫/环而攻之,必有/得天时者矣(2)城/非不高也,池/非不深也 3.(1)外城 (2)代词,这 (3)围 (4)泛指武器装备 4.D(D.都可翻译为介词“凭借”。A.结构助词,的;代词,指代施行仁政的君主。B.表顺承的连词;表修饰的连词。C.……的原因;指代鱼和熊掌) 5.(1)有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理环境,有利于作战的地理环境比不上作战时人心所向、内部团结。 (2)所以施行仁政的君主要么不打仗,如果打仗,就必定会胜利。6.A((③全文的论述中心在于突出“人和”在治理国家中的重要性,其目的是说明“仁政”的主张。(④文章的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”,而不是“得道多助,失道寡助” 所以,不选(③、④两项。)

四、1.(1)此诚/危急存亡之秋也 (2)诚宜/开张圣听,以光/先帝遗德 (3)是以/先帝简拔/以遗陛下 2.(1)时 (2)看轻,轻视 (3)显示 (4)通“缺”,缺点 (5)说话不恰当 (6)给予 3.B(B.都是结构助词,的。A.连词,以至于;连词,来。C.动词,是;动词,做。D.……的原因;用来) 4.(1)这都是追念先帝的特殊恩遇,想要报答陛下的缘故。 (2)升赏惩罚,扬善惩恶,不应标准不同。 (3)这都是些品德良善诚实、情志意念忠贞纯正的人,因而先帝选拔出来留给陛下。 5.C(诸葛亮向刘禅提出建议)

五、1.(1)苟且取得 (2)祸患,灾难 (3)好处 (4)停止 2.(1)“辟”通“避”,躲避 (2)“辩”通“辨”,辨别 (3)“得”通“德”,恩惠,这里是感激的意思 (4)“乡”通“向”,从前 3.(1)由此可见,他们所喜爱的有比生命更宝贵的东西,他们所厌恶的有比死亡更严重的事。 (2)不仅贤人有这种本性,人人都有,只不过贤人能不丧失罢了

4.D(D.都是动词,做。A.介词,对于;介词,比。B.代词,代指羞恶的本心:结构助词,的。C.连词,就;连词,如果) 5.C(“乞人”因为坚持不食“嗟来之食”而不接受“一箪食,一豆羹”,说明“本心”“人皆有之,贤者能勿丧耳”。在阅读议论类文言文的过程中,要注意把握常见的论证方法,并能够结合上下文理解其表达作用。)

六、l.警诫自己或称述功德 2.托物言志 高洁傲岸的道德情操和安贫乐道的生活情趣 3.(1)出名,著名 (2)这里指没有什么学问的人 (3)弹(琴) (4)简陋4.A(A.结构助词,位于主谓之间,取消句子的独立性,不译;B.助词,的;C.助词,不译,倒装句的标志;D.动词,到) 5.(1)这是简陋的屋子,只是我(住屋的人)的品德好(就不觉得简陋了)。 (2)没有音乐扰乱耳朵,也没有官府的公文来使身体劳累6.(1)德馨 无丝竹之乱耳,无案牍之劳形 苔痕上阶绿,草色入帘青 谈笑有鸿儒,往来无白丁 (2)水不在深,有龙则灵 7.示例:物质生活再丰富,也需要高尚的道德情操和充实的精神生活。洁身自好的志趣和不随世事沉浮的独立人格,在任何时代都不会过时。(回答此类问题,一要观点明确,二要言之有理,三要语言通顺。要避免因追求标新立异而难以自圆其说。)

- 中学生阅读(初中版)的其它文章

- 作文时事素材

- 2015年山东安市中考作文选评

- 尝试砍价

- 星星

- 文言文阅读试题阅卷手记

- 作文如何写不干巴