国民女神的艺术“原乡”

荆棘

作为山东的一张文化名片,巩俐曾根植在“山东”和“黄土地”,一个时代的悲情女性是她的标签。从“我奶奶”到“巩俐即等于中国电影”,巩俐的文化地理履痕了从一个本土演员到一个女性主义“世界影后”的国际之路,而如今她的回归蜕变,隐喻一种抵达过巅峰的电影人的自由,也代表着山东女性审美意识和价值观念的进化。山东“妖皇”的气场与自由之路

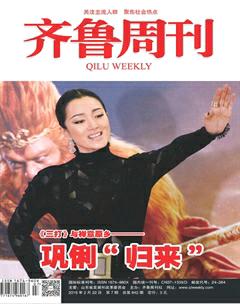

“气场”是巩俐永恒的标签。2月5日,电影《西游记之三打白骨精》济南看片会上,她所阐释的“最具女王范白骨精”无疑成为整部片子的霸气担当。不管是拿IP这种江湖上“言必称”的新词,还是忆一把带着浓浓中国味的旧时光,本该是猴子稳坐头把交椅,但在《三打》中,吴承恩吝啬笔墨的白骨精显然受到“厚爱”,巩俐以睥睨众生的眼神,仙气十足的装扮和暗黑系妆容,将“你们人类,总是无情”的凌厉绝望深入到了观影者的骨髓。

2月5日下午,巩俐、郑宝瑞等在山东大厦为电影宣传造势,人们终于在家门口见到了这位以气场强大闻名的女演员。现场的巩俐一袭黑色礼服,身材纤细,回到家乡的她不时用方言插科打诨,一颦一笑间带着山东人的大气朴实。

如同在影片结尾,她扮演的白骨精,一身素衣,面容纯净,回归了少女姿态,走向轮回之路。在电影女演员这一现实角色的千山万水中,巩俐的“脱离山东”之路是从一个本土演员到一个女性主义“世界影后”的国际之路。眼下她还是有她的巨星身份,但是与当下的环境,她有一种冷。

尽管国际影响力丝毫未减,几年来她很少接拍国际大片。她曾直言打酱油的好莱坞电影,自己不可能演,“那是耽误我的时间”。演白骨精之前,巩俐曾公布过要加盟塔西姆辛执导的影片《马可波罗》,但因剧本问题还是选择了放弃。

她强调:“我不演那种很多演员多个角色的大片。”显然是与当下气氛里的电影的疏离,或者说,这也是一种抵达过巅峰的电影人的自由。

《三打》无疑是个例外。

就像她当初决定接演“三打”时,对导演郑保瑞说的,“不可能把她塑造成一个咱们想象中的(白骨精),我们一定要把整个电影塑造成一个超乎现在人们对白骨精或者说对这个故事的想象,才是成功。”

无论是在吴承恩的原著小说《西游记》里,还是影响最深的86版电视剧《西游记》里,“三打白骨精”这一章节所刻画的白骨精,都只是一个心狠手辣、令人生畏的扁平化形象,这也是巩俐从小就对白骨精产生的印象,“我觉得白骨精人物太单薄了,她只是坏,只是一个妖,而且她的功力不强,一打就死,死了就变,变完又打,又跑。”

巩俐当然不满足于此,她和创作团队说,“我觉得应该把这个妖的内心世界带出来。”“三打”的核心其实落在“白骨精”,巩俐认为,白骨精一定要立得住,“否则就成了简单的师徒情”。这也源于“三打”的故事本身已经家喻户晓,对观众难以散发太多神秘感。而对白骨精的角色背景进行充实丰满,是让整个情节得到延伸变得血肉丰实的重要一步。

在《西游记》小说中,没有直接出现“白骨精”的说法,而是唤作“尸魔”、“白骨夫人”,以及大圣口中所说“她是个潜灵作怪的僵尸”,而且书中也没有交待白骨精从何而来,这都为改编留下了空间。

巩俐对这个角色倚重,也让她加深了对剧本的参与,当初郑宝瑞从国外飞北京探讨剧本就多达十几次,“怎么能够在两小时之内,还有这么多演员,把她的东西全部诠释出来,就要把剧本基础打得很好。”

正是在与编剧、导演不断地打磨推敲下,呈现出了巩俐如今所塑造的“一代妖皇”,“她有她的故事,她有她一千年做妖精的原因,所有的故事都连接得非常完整。”

巩俐借《三打》说,“有一个妖的灵魂在你的身心里面,可能也不一定是坏事”,成为妖孽难,因为要跟天赋和岁月作战;同时照料好身体和灵魂,这样的艰巨任务,50岁的巩俐似乎达到了某种圆满。

巩俐的“文化地理”:从“我奶奶”到中国梦露

人不可能只置身在一个评价体系里,只能看哪个占主导。“中国味儿”女演员巩俐的道路开启于1987年,张艺谋凭借《红高梁》一举夺得柏林电影节金熊奖,巩俐成为全世界影迷心目中女星的标志性人物。

1989至1990年间,巩俐又主演了张艺谋执导的影片《菊豆》和《大红灯笼高高挂》。1992年《秋菊打官司》是巩俐的第一个巅峰,这个代表了上世纪八九十年代刚刚觉醒的中国农妇形象的角色,让她摘得威尼斯影后的桂冠。

“巩俐即等于中国电影”,“巩俐是全球最美的东方女子”。1996的巩俐作为第一位登上《时代》封面的华人艺人,这使她成为中国影坛女星形象代表。然而,此时的巩俐依旧根植在“山东”和“黄土地”,命苦的老式女人是她的所有标签。

“山东演员”巩俐的故事终止于《摇啊摇,摇到外婆桥》。在张艺谋、陈凯歌执导的电影中,巩俐的我奶奶式的旧社会苦女人的形象不断重复,人们渐渐感到了审美疲劳。后来,声讨巩俐之声四起,她的表演之路似乎越走越窄,可谓成也萧何,败也萧何。

“国际巩俐”从2005年开始,《艺妓回忆录》的到来,让巩俐触摸到了好莱坞的大门。在这部经过斯皮尔伯格改动了五年的剧本中,巩俐为新一代的“谋女郎”章子怡搭戏,扮演配角初桃,却意外获得了好评。自此,巩俐片约不断。2006年,她一共有三部大片在全球范围内上映,《满城尽带黄金甲》《迈阿密风云》《少年汉拔尼》,纽约媒体称该年是不折不扣的“巩俐年”。

流利的外语、时尚的造型、游走于纽约上流社会,2005年之后的巩俐更多以“反山东”的形象出现——1996年和商人黄和祥结婚之后却依旧保持恋爱的权利,对待感情,她奔放自由、形同“走婚”,一部戏剧一个绯闻,大胆奔放、情事缠绵;踏入好莱坞,她八面玲珑、善于结交,手挎各大顶尖品牌设计师出入路易威登的头排秀场,稳坐各大电影节评委之位。

巩俐的“逃离山东”,更像是一场“思想上的移民”,开始懂得享受生活,享受爱情的乐趣,不抚育后代、不拘泥于规则和世俗评判,迈着强势的步伐,犹如四处征战的“豹女郎”踏上了世界之路。

从第51届戛纳电影节上巩俐被特邀嘉宾到被奥斯卡委员会接纳为会员,从第50届柏林电影节到第59届威尼斯电影节、第16届东京电影节的评委会主席,“她是世界的”。巩俐完成了价值观和自我格局的最大转变。

但声名达到巅峰的“国际范儿”巩俐近几年在作品上再无爆发。直到2014年的《归来》。

一种乌托邦的呼唤

《红高梁》相隔27年后,一部电影《归来》,让巩俐与张艺谋的爱恨情仇被岁月沉淀为一场镜头内外的相濡以沫。从在激情燃烧的《红高梁》中息息相通,到后来的殊途同归,再到当前时代的《归来》,他们的携手隐喻着对一种文化乌托邦的呼唤。

因为一路伴随中国第五代导演的崛起、辉煌,作为贯穿其中的女主角,巩俐早期出演、扬名的大部分电影都是文艺片,随着中国商业大片的兴盛和她自身的国际化,巩俐的商业片作品也一直点缀其间。但巩俐不看重所谓的商业片带来的票房成就,“我不在乎什么票不票房的,我是觉得,如果大家喜欢,能够去看,这就是一个成功。”

虽然《三打白骨精》从阵容、制作、类型上来讲,是一部标准的国产魔幻商业大片,但巩俐觉得它也不完全只是一个为票房而生的单纯的商业片,她更愿意将其形容为“真的是有故事情节”。也许是见惯了国产商业大片充斥影市但口碑凋敝的状况,巩俐再三强调“三打”“不是一个乱来的商业片”——即便是拍商业片,发人深省对巩俐来说依旧是最核心的价值。

或许这也是巩俐一脚迈进国际,一脚还伫立在中国而生发的深沉的焦虑,作为一个代表中国演员演技的金字招牌,身处周遭浮华而又狂飙突进的电影环境,她隐隐地害怕自己的作品沦为她口中的那种“乱来、胡说八道、玩闹”的鸡肋。迷失在资本与艺术的搏击游戏中,成为时代的一声慨叹。

她怀念过去,作为公众人物,巩俐多年来一直极力将个人生活避退在公众视线之外,也很少对公共议题输出观点。在很多人眼里,巩俐在片场是异常安静的,总是坐在一个角落里用漫长的时间让自己入戏。“她还保持着我们话剧演员的老习惯,喜欢上场前自己在一边静静地沉浸在人物的情绪当中。”

“以前的创作环境,几乎每天拍戏之前大家都会沟通,会把剧本聊得特别透的情况下再谈创作。”在演《活着》时,剧组里专门有演员组组长,每天组织大家讨论剧本,直到掏得每个人都没点子了。“那种情境已不再了,老朋友还是很多,但现在要在3个月之内专注只做一件事很难了。”

曾有记者问她,不拍戏的时候都在做什么?巩俐的回答是:“我在生活啊。不拍戏的时候我一定要出去看这个世界,别人跟你打个招呼也无所谓,这样我才真正觉得自己参与到正常生活里面。”

她是九儿、菊豆、颂莲、秋菊、菊仙、周渔、家珍、初桃……而如今,她是巩俐。