“怪力乱神”山东民间考

艺曦

在几千年的演绎中,中国的妖鬼文化从最初的图腾崇拜到书籍戏曲,最后进化至如今的电影艺术,妖鬼从“兽性”逐渐转变为“人性”。它在山东民间影响显然比儒家文化更加源远流长,并构成了地域文化体系的重要注脚。

莫言故事里的神秘故乡

从古至今,山东民间文化中从来都不远鬼神,文学作品中皆可见其“传说”。《水浒传》原本是讲梁山好汉“匡扶正义”的故事,但一开篇便写:“张天师祈禳瘟疫洪太尉误走妖魔”,颇有“鬼气”;《聊斋志异》更是直接以鬼或狐为主人公,集合了民间对鬼狐的形貌所述,来“状世情”,深得百姓喜爱,故“风行逾百年,摹仿赞颂者众”。

若说文学作品中的“鬼神”都是杜撰,但“泰山封禅”确是一次名正言顺的敬“神”,人间最大的王率领臣子以告天上最大的神“玉皇大帝”,言外之意,古代君王认为,人间世道之外,尚存一位掌管人间轮回、生死、福祸的“神”。

到了当代,人性题材被大胆摹写,“鬼神情貌”则幻化为“人性”的“精神底色”,似乎在冥冥之中为人性铸“根”。山东籍作家、诺贝尔文学奖的获得者莫言不止一次谈到《聊斋志异》对他的深刻影响:“我的故乡离蒲松龄的故乡三百里,我们那儿妖魔鬼怪的故事也特别发达。许多故事与《聊斋》中的故事大同小异。我不知道是人们先看了《聊斋》后讲故事,还是先有了这些故事而后有《聊斋》。我宁愿先有了鬼怪妖狐而后有《聊斋》。我想当年蒲留仙在他的家门口大树下摆着茶水请过往行人讲故事时,我的某一位老乡亲曾饮过他的茶水,并为他提供了故事素材。”

他的小说中直接写鬼怪的不多,但鬼怪传说却影响了他的创作观,“一条河流,一棵老树,一座坟墓,都能使我感到恐惧,它培养了我对大自然的敬畏,它影响了我感受世界的方式。但我惧怕的只是故乡的自然景物,别的地方的自然景观无论多么雄伟壮大,也引不起我的敬畏。”

《透明的红萝卜》中的黑孩,无疑成为莫言自己的化身也是其许多作品中人物形象的浓缩。黑孩具有幻想的能力,他感受到的世界在常人看来显得既奇特又新鲜,所以他就用自己的体验丰富了人类的体验,所以他既是我又超出了我,他既是人又超越了人。

故乡的神秘氛围影响着莫言的童年,而在成长过程中,略去了神秘色彩后,却给他的阅世目光中添上了奇异想象的色彩。

山东作家的鬼怪情结

莫言、矫健、王润滋、张炜都是胶东人,那里因为近海,因此产生了富于幻想色彩的“滨海文化”,“不仅巫风仙气浓郁,而且妖异故事也广为流传。”在他们的作品中流淌着对神秘现象的敬畏。矫健的长篇小说《河魂》对这种古老精神的常在描述的很到位:“我感到自己身上确实流淌着祖先的血液,那种动荡、自由的天性时时发生着作用……人类竞这般地奇妙,一代一代的人被一种看不见的东西联系起来,无论时代如何变化,文化教养如何差异,它总是潜伏在你的心灵里,暗中规定着你的行为。家族就是这样组成的,民族也是这样组成的……”

“这个古老的灵魂,从我们的祖先传下来,由历史的精气凝结而成,在南河畔、在山岭问、在村子里来回游荡……它总是那样沉重,总是那样痛苦;当现代文明的潮流向它袭来时,它开始脱颖,但过程依然是那样沉重、那样痛苦……”

在他的中篇小说《天良》中,矫健也不断强化着悲剧的神秘意味:开篇写主人公天良祖祖辈辈头上有“反骨”的宿命,写“仇带在血里,一代一代往下传……庄稼人的血里都带着仇”,而乡村中那些狐狸精、黄鼠狼精的故事使“他们相信这是不祥之兆,将来必有大凶大灾”,这一切让主人公更加信仰,一旦遭遇不公就起来奋斗。在《预兆》中,他写出了流传在民间最朴素的“神秘性”,“人死前,会有预兆”,《圆环》,写一怪人对世界的感悟:“世界是一个圆环。……一物活一物,一物解一物,正好一个圈。土生草,羊吃草,人杀羊,人肥土……转过来转过去,都脱不了一个圆环!……人生在世,跟着圆环转就是了。不老实,就生邪。”他将所有“老人家”的古老训诫,描述出了“轮回”的宿命感。

而所有这些“信仰”与宿命的“自然观”,承载着人性的寄望,在张炜的长篇小说《古船》中可见。他以“阶级斗争”年代里人性互相践踏为题材,道出了这样的思考:“人要好好寻思人……他的凶狠、残忍、惨绝人寰,都是哪个地方,哪个部位出了毛病?”在小说中老中医郭运有关“世事玄妙莫测,也真是一言难尽了。我一辈子信‘吃亏是福,信‘能忍自安,现在看也不尽然。恶人一得再得,已成自然”的感慨,又印证了民间对“恶有恶报,善有善报”的传统信念。以致于最后隋家与为非作歹的赵家的做了了结,难道不是在印证“人间终有正道”的古训?

在上述山东作家的作品中,都弥漫着神秘的氛围,毫无例外受到了山东民间的神秘文化的氤氲,只是文学家把这种“神秘性”归属到了“人道”与“天道”的高度上,正是看到了民间在讲述“鬼神乱力”背后的真实诉求,在人道之外信仰“正道”与“神道”,那是比儒家文化更古老、更深厚、更具有民间性的文化。

为“志怪”塑像:人道之外,是否有天道在公正“仲裁”?

民间搜怪的经典乃《山海经》,里面记载了浩瀚中国地理坐标上的每一种“奇珍异象”,但《西游记》却把每一个坐标上“鬼怪”都串联在西天取经的故事上,并赋予了他们情感、因果轮回与“师徒五人”的故事。在那里,鬼怪从最初的乱力上升了“欲望”,有了“血肉”。

《西游记》创造了一个杂糅佛道与民间传说的神魔体系,用研究者杨义的话来说:“《西游记》代表了我国神话文化的大器晚成……”它与所有“怪力乱神”小说、传奇不同,所有故事中都立起一个“道”,而这“道”正是民间信仰的“善有善报恶有恶报”,所以这部作品能够流传到世界各地,并被百姓传承喜爱,无外乎贴合了“民意”:在人道之外,有天道在公正“仲裁”。

《西游记》虽是神魔小说,但并非是作者凭空捏造出来的。在这本书扑朔迷离的内容下,隐藏着对深刻的社会问题的抨击。吴承恩生活的明代,统治阶级政治腐败,生活糜烂,百姓深受其害,苦不堪言。整个社会的秩序处于混乱状态。如西游记中讲述孙悟空大闹天宫的原因为:“玉帝昏睛,仙卿庸碌。他们只知君君臣臣,打恭作揖,只会侈谈仁义,玩弄骗术;却不识贤能,不会用人。”

人道的昏聩让百姓想反抗,但人力有限,于是百姓寄望于最自然而朴素的“神”,如《西游记》中塑造的一位传正道的师傅“唐僧”,还有一位有通天本领的勇士“孙悟空”,帮他们惩恶扬善。

取经路上,孙悟空扫荡妖魔鬼怪不仅是为了保护唐僧西天取经,更多的是为民除害。他要铲除一切妖魔怪,荡尽黑暗,他“志秉忠良之心与人间抱不平之事,济困扶危、恤孤念寡”(第四十四回)具有很强的救世精神,散发着正义味道。

孙悟空是百姓眼中最好的“活着”。他居住在花果山水帘洞天,在这里“不伏麒麟辖,不伏凤凰管,又不伏人间王位所拘束”。尽管孙悟空取到了真经、见识到了天界、人间乃至西天,却在取经路上更觉花果山的可爱与可贵,故而对花果山的同类许诺:“功成之后,仍回来与你们共乐天真。”

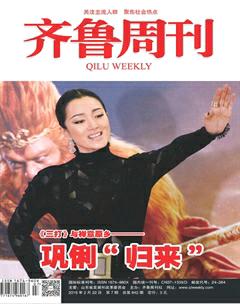

在《西游记》中无处不在阐述着“因果”。在“三打白骨精”的故事中,白骨精生前为人,死后对人充满了“仇恨”,并发誓只愿意为妖、却不愿意为人。在电影《西游记之孙悟空三打白骨精》中,她给唐僧讲了前世为人却被人逼死的悲剧,而在被三打与三度之后,尽管仍然化解不了对人性肮脏与丑陋的唾弃,却终难逃“轮回”宿命,尽管是在现代,仍然逃脱不了民间对死的最朴素的看法,“人要生生世世轮回,唯有放下,才是彼岸。”