水电,本质上是改善生态的工程

文/韩承臻 编辑/罗婧奇

水电,本质上是改善生态的工程

文/韩承臻编辑/罗婧奇

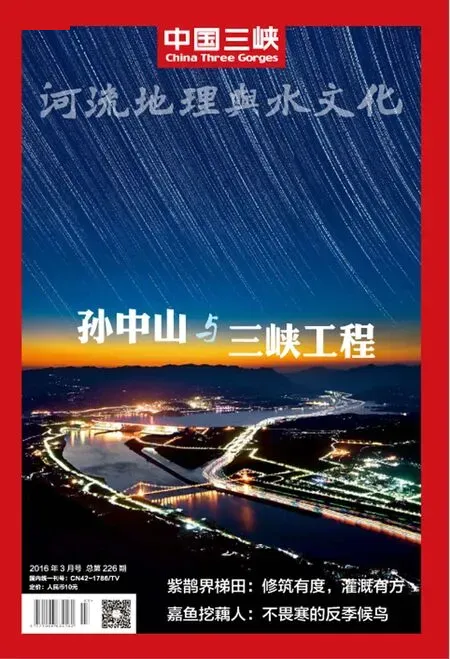

2015年拍摄的三峡工程全貌。 摄影/黄正平

王双建从1996年起就生活在三峡库区首县——秭归,作为一名基层移民工作者,20年来他生长于斯,经历并见证着三峡库区的点滴变化,他说:“现在的三峡库区山清水秀,生活在这儿,安逸得很。”

长江流域人口占全国的三分之一,耕地占全国的四分之一,经济总量占全国的41%,水资源量占全国的37%,是中国经济发展的核心区域。三峡工程作为治理和开发长江的关键性骨干工程,在防洪、发电、航运等方面发挥着重要作用,同时,它还是一座坚实的生态屏障,对长江流域生态环境的改善发挥着不可替代的作用。三峡工程这一重要工程的生态账,值得我们细细说、认真算。

防洪补水:三峡工程最大的生态效益

防洪是三峡工程的首要功能,也是三峡工程最大的生态效益。

兴建长江三峡工程,在上游形成库容为393亿立方米的河道型水库,可调节防洪库容达221.5亿立方米,能有效地拦截宜昌以上来的洪水,大大削减洪峰流量,使荆江地区的防洪标准由十年一遇提高到百年一遇,确保了荆江河段的安全,增强了武汉市防洪调度的灵活性,使洪患及分洪措施引起的环境恶化、灾后疫情等问题也得以化解。

三峡工程使长江下游分洪能力提高,有效地减少了下游湖泊的泥沙淤积,减缓这些湖泊的萎缩,延长洞庭湖的寿命,并能对湖区支流洪水进行补偿调节,减轻湖区洪水威胁。

按照原设计,三峡水库在每年10月蓄水后,对下游供水流量为每秒5000立方米,为了应对长江中下游旱情,现在实际按照每秒8000至10000立方米下泄,在一定程度上改善了长江中下游生态环境状况。同时,由于水库的调节作用,枯水期下泄流量增加,还有助于稀释大坝下游河道污水,改善水质,减轻污污。

正是有了三峡工程防洪补水功能的发挥,使长江经济带具有了坚强的生态屏障,广袤富庶的江汉平原和洞庭湖区150万公顷耕地和城镇得到保护,几千万居民得到安全的居住和发展环境。长江流域生态秩序走向良性循环,平原湖区生态达到新的相对稳定状态。

清洁电能:节能减排效益巨大

2015年12月12日,联合国气候变化巴黎大会通过《巴黎协定》,成为全球气候治理进程中的里程碑。中国向国际社会宣布了低碳发展的系列目标,其中包括2030年左右使二氧化碳排放达到峰值,并争取尽早实现2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60% 至65%,等等。

这些承诺意味着什么?水利部原部长汪恕诚为我们算了一笔账:《巴黎协议》指出,全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内。温室气体排放减一半才能达到这一目标。发达国家承诺了减一半指标,但留给发展中国家的指标一共只有88亿吨,而目前中国每年的二氧化碳排放量就达90亿吨,也就是说,全世界发展中国家温室气体排放的空间全给中国也不够。所以说,对中国而言,温室气体减排这个矛盾相当尖锐。

作为一个能源需求量巨大的发展中国家,如何兑现承诺?

汪恕诚说:“本世纪的下半叶温室气体近零排放,说白了就是燃煤退出历史舞台。”作为煤炭消费大国,“去煤化”成为中国能源结构调整的必然选择和关键一步棋。

然而,替代煤炭靠什么?相关研究表明,在中国当前的科学技术水平下,比较现实的还是要靠开发利用水电。汪恕诚说:“中国能源靠什么?中国电力靠什么?当然风能、太阳能、核能等清洁能源都很重要,水电自然更离不开。中国5亿千瓦的水电潜力我们现在开发了3亿多点,至少还有2亿的空间,因此水电的发展势不可挡,不光是中国,世界的水电也会大发展,这是大势所趋,谁也阻挡不了。”

美丽新三峡。 摄影/郑斌

三峡工程在节能减排方面发挥的巨大作用,也有力地证明了这一点。

2012年,长江三峡水电站全面建成,32 台70万千瓦机组全部投产发电,总装机容量达2250万千瓦,其多年平均发电量为882亿千瓦·时,约相当于1991年三峡工程开工建设前全国总发电量的八分之一。2014年,三峡电站年发电量更是达到988亿千瓦·时,成为世界上年发电量最大的单座电站。

如果以火电来代替三峡工程所提供的清洁、强劲、可再生的电能,就意味着要多修建10座180万千瓦级的火电厂,平均每年多采掘原煤5000万吨。除废渣影响环境外,每年还将排放1亿多吨形成全球温室效应的二氧化碳,造成酸雨的200多万吨二氧化硫,1万多吨一氧化碳,37万吨氮氧化物,以及产生大量的飘尘、降尘等,形成严重的雾霾;火电厂和弃渣场大规模的占地将从华东、华中这本来就人多地少的地区夺去更多的土地。这不仅将使中国今后承受更大的环境压力,也会对全球环境造成不利的影响。三峡工程利用长江丰富的水量获得巨大的清洁能源,与我国控制环境污污的有关法规和加大生态环境保护投入的方针是一致的。

此外,三峡水库还成为深水航道,长江航运成本与能耗大大降低,拖载能力大大提高,成为典型的节能减排“绿色航线”。

保护三峡珍稀物种:三峡工程规划的重要内容

湖北省宜昌市胭脂园长江珍稀鱼类放流点,每年春季,成千上万尾中华鲟从这里被放流长江,开始物种延续的生命轮回。

由于水质污污导致病变和畸形、人为过度捕捞、产卵场改变、航运影响等原因,中华鲟这一古老的物种的种群数量不断减少,1989年被列为国家一级保护动物。

2007年,三峡集团中华鲟研究所正式启动了全面系统的人工繁殖研究。2009年10月,中华鲟全人工繁殖获得突破,并获得受精卵2.8万粒,孵化出1.8万尾子二代苗种。2011年至2014年,全人工条件下繁殖稳定成功,获得受精卵最高达36万粒,初孵鱼高达17.5万尾。连续全人工条件下繁殖成功表明子一代亲鱼培育、催产、孵化等全人工繁殖技术体系已基本成熟。人类找到了不依赖稀有的野生亲鱼就能把中华鲟长期保存下来的有效途径,这对保护濒危的中华鲟物种具有里程碑式的意义。2010年,三峡集团首次对全人工繁殖的中华鲟子二代鱼苗进行了放流。

从1984年以来的30多年里,三峡集团持续不间断地开展中华鲟放流工作,累计放流量超过500万尾。近年来,放流质量和规模也在逐年提高。这对增加中华鲟资源量、维持种群优势以及延续种群等具有重要的意义。

每年的4月底到7月是长江“四大家鱼”的产卵期,长江干流是“四大家鱼”的主要天然原产地,其自然繁殖离不开特定的水文条件,如持续的涨水过程、一定的水流流速、18℃以上的水温等。为促进长江中游“四大家鱼”的自然繁殖,2011年6月,三峡工程实施了为期4天的三峡水库生态调度试验及同步监测。通过调度,每日日均出库流量增加每秒2000立方米左右。调度期间,出库流量从每秒12000立方米左右逐步增加到每秒19000立方米左右。监测结果表明,本次生态调度使中下游流量、水位持续上涨4至8天,与“四大家鱼”自然产卵时间相吻合,促进了“四大家鱼”产卵行为。

三峡库区小移民走在放学路上。 摄影/黎明

据了解,刚刚过去的2015年,三峡工程在6月至7月,就开展了两次生态调度,期间长江宜都断面最大鱼卵密度为调度前的5倍,对“四大家鱼”自然繁殖的促进作用十分明显。

长江三峡地区素有“绿色宝库”“物种基因库”的美誉。这里,大量的珍稀植物和特有植物点缀在挺秀的峰峦之间,繁生于峭岩之侧。为了挽救这些濒危及特有物种,三峡集团把生态价值与环境保护放在与工程建设同等重要的位置,并于2007年7月成立了三峡苗圃研究中心,专门负责三峡地区特有、珍稀植物的研究与保护工作。

三峡苗圃研究中心里的珍稀植物荷叶铁线蕨。 摄影/黎明

这个占地面积11万平方米的研究中心,育苗荫棚、智能化日光玻璃温室、智能化PC阳光板大棚等一应俱全。科研楼里,光照培养室、恒温恒湿光照培养箱、植物病毒检测仪等科研设备应有尽有。

中心建成以来,珍稀植物的引种工作如火如荼。经过科研人员多年的不懈努力,如今的三峡苗圃研究中心已经成为了珍稀植物的“聚集地”。其中引种了三峡特有、珍稀植物224个品种,共计13000多株苗木。

为了保证引种的珍稀植物在“新家”中能够更好地生长,中心按照“生境相似性”原理,对光、热、水、气以及土壤等条件进行全方位控制,同时,中心还通过搭建遮荫网、安装迷雾系统、打透气孔等方式,为植物营造适宜生长的“小环境”。

对于一些原本生活在海拔相对较高地区的珍稀、特有植物,如被誉为“植物活化石”“植物界的大熊猫”的珙桐、以及三峡库区特有植物三峡槭、国家二级保护植物巴东木莲等,科研人员还采取了逐步移种的方式,由山岭地区移植到低山丘陵,而后再移种到苗圃之中。

多措并举之下,三峡苗圃研究中心珍稀、特有植物的引种成活率高达90%以上。

三峡水库:国家战略淡水资源库

因为有了三峡水库,中国腹地有了一座总量近400亿立方米的国家战略淡水资源库。为了保护好这一库清水,三峡工程在建设和运行中,坚持生态可持续性理念,努力建设低生态影响和人水和谐的最优工程形式,三峡库区也采取多种措施,加大生态环保力度,确保三峡水源清流洁。

在工程建设的18年时间里,移民工作者在一个山高坡陡、人多地少、经济落后、生态脆弱的国家贫困连片区内有序完成了130万移民的搬迁安置和12座县市、116座集镇、1632家工矿企业的搬迁重建,有效减轻了三峡库区的生态压力。

“老三峡”王双建也说:“靠山吃山,靠水吃水。有人在,就要在这山里、水里挣饭吃。三峡库区生态环境脆弱,通过移民使库区人口比原来有一定程度减少,相应地减少了生产生活对库区环境的影响。”

三峡移民所有迁建城镇都配套建设了污水处理厂和垃圾填埋场,生活污水处理率、垃圾无害化处理率分别达到49%和70%,在全国同类城镇中居领先地位;对污污严重的“五小企业”全部实行关闭破产;建立了三峡水库库底清理规程规范,实施了全面清理和保洁,有效地防止了传污病的流行,保护了库区及长江中下游群众的饮水安全。经过8年运行检验,库区干流水体水质总体稳定,水库蓄水后保持在优于三类水质水平。

同时,三峡库区全面建立生态环境监测系统,掌握工程建成运行后生态环境变化趋势和发展规律,为科学有效预防治理提供依据。

如今的三峡,坝区和库区风景如画,空气质量优良,工程的生态环境效益日渐显现。王双建现在感觉最惬意的是闲坐在长江或香溪河边,看野鸭等各色禽鸟在波光粼粼的江面掠过,伴着几声空灵的鸣叫,慢慢地体悟那份静谧与悠闲。

水电,本质上是改善生态的工程

任何工程的建设都会对生态环境带来一些影响,水电工程也不例外。但是我们也要看到,如三峡工程这样具有巨大生态效益的水电工程在改善江河环境,促进社会可持续发展方面作出的巨大贡献。

汪恕诚说,习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上,强调了“共抓大保护,不搞大开发”,即是要把生态放在第一位。对于我们来说,如何继续提高水电的建设水平,其中一个非常重要的内容就是要把生态问题解决得更好。水利水电工程本身就应该是一个生态工程。如何提高水电开发的水平、质量和效益?其中很重要的一条,就是一定要把生态问题提到重要议程上来研究,今后我们要立项、开工的项目,一定要先认真对待环评工作,一定要把习总书记讲话的精神学习好、领会好、贯彻好,对水电开发涉及到的生态问题的利和弊进行充分研究,力争做得更好。把生态环保工作做好,使我们水电的质量迈上一个更高的台阶,迎接新的开发热潮。

中国工程院院士、 水利水电工程专家陆佑楣指出,水电,从本质上来讲是改善生态的工程。自然状态是可以改变的,自然规律是不能改变的,水电工程改变了河流原来的状态,但并没有改变河流的规律。中国的水资源在全球比起来是非常可怜的,人均占有的水资源量,人均占有的蓄水量,都是极低的。水资源是一个最基本的资源,如果不充分利用,人的生存就有问题。全球人口在上个世纪50年代的时候大约是15亿,今天人口多少?73亿 。科学家预测,到本世纪末多少?113亿。人口在增长,摆在人类面前的问题就是能不能可持续发展,所以我们应该站在人类的可持续发展的角度来对待生态问题。

三峡工程的运行实践也证明了,三峡工程是一个当之无愧的生态工程、环保工程、民生工程。在生态环境保护日益受到重视的今天,正确客观地看待三峡工程和水电开发,算清楚其中的生态账,对于我们改善生态环境、促进人水和谐,对于我们所追求的绿色发展、生态文明,不正有重要的现实意义吗?

上图:江汉平原。 摄影/黄正平

下图:三峡库区万州新风貌。 摄影/黎明

——三峡工程