公共就业支出结构与不同收入群体就业差异调节效应分析

杨晓妹,王有兴,2

(1.安徽财经大学, 安徽 蚌埠 233030;2.东北财经大学, 辽宁 大连 116025)

公共就业支出结构与不同收入群体就业差异调节效应分析

杨晓妹1,王有兴1,2

(1.安徽财经大学, 安徽 蚌埠233030;2.东北财经大学, 辽宁 大连116025)

摘要:就业是民生之本,政府对扩大就业具有不可推卸的责任。文章在分析我国财政就业支出结构变化的基础上,实证检验了积极就业支出和消极就业支出对不同收入群体就业状况的调节效果。研究结果表明:实施积极就业政策之后,就业支出总额大幅攀升,积极就业支出增长迅速;然而积极就业支出调节各收入阶层就业差异效果并不理想;消极就业支出却是促进就业结构优化的主因。今后需提高积极就业资金使用效率,促进积极就业支出调节就业结构的正向效果。

关键词:财政就业支出;积极就业支出;消极就业支出;不同收入群体

一、文献综述

长期以来,中国政府始终将解决就业问题作为经济工作的重点内容之一。从2002年首次提出积极就业政策,到2007年颁布《就业促进法》,再到十八大的实施就业优先战略和更加积极的就业政策,政府的就业理念更加积极,就业政策更趋成熟与完善。那么,这些政策实施以来,我国财政就业支出政策有何调整,对就业的影响如何,是否真正起到了就业激励作用?这些问题都需要研究和验证。

国外学者对于财政支出政策与就业关系的研究历史悠久而且成果丰硕。但研究大多集中在政府生产性支出对就业的影响方面。在财政就业支出上,Estevao[1]对政府实施的积极劳动力市场的总体就业效应进行了分析。他通过对15个工业国家的积极劳动力市场政策分析发现,积极劳动力市场政策有利于提高就业率,且政府对岗位创造的直接补助的就业吸纳效果最大。Lubyova和van Ours[2]实证检验了斯洛伐克共和国劳动力市场中公益岗位创造和失业人员再培训两类政策对失业者再就业的影响,结果表明,政府的临时性工作岗位创造能够提高全社会的正规就业率。Carling和Richardson[3]对瑞典八项劳动力市场政策与失业者失业持续期的关系进行研究,发现失业者参与有补贴的和公司提供在职培训的工作效果好于课堂职业培训工作。

我国自2002年实施积极就业政策以来,一些学者开始对政策效果进行评价。尹音频、张昆明(2004)认为政府采取就业保障为主还是失业保障为主的社会保障结构,对就业量会产生扩张或收缩的影响[4]。赵曼、喻良涛(2007)在总结分析我国就业支出特点的基础上,构建了我国就业支出绩效评价的指标体系[5]。马海涛、向飞丹晴(2009)认为应在提高财政就业支出的基础上,逐步将就业支出投向重点由消极就业保障向积极就业促进转变,建立财政就业投入长效机制[6]。安徽省财政厅课题组(2012)提出,在就业优先战略的指导下,财政政策在促进就业方面尤其应注意提高职业教育财政投入,促进劳动力综合素质提升[7]。

总体来看,我国积极劳动力市场政策实施较晚,国内现有文献虽然在理论分析上进行了一些尝试性研究,政策建议上具有一定的针对性。但是以定性分析和规范分析为主,运用数理和计量研究方法的文献较少。而且鲜有从公共就业支出结构视角,实证检验公共就业支出对不同收入群体就业差异的影响效果。基于此,本文力图从实证角度深入剖析公共就业支出政策的就业结构效应,为完善促进就业的财政政策体系做出有益的探索。

二、我国财政就业支出规模与结构变化

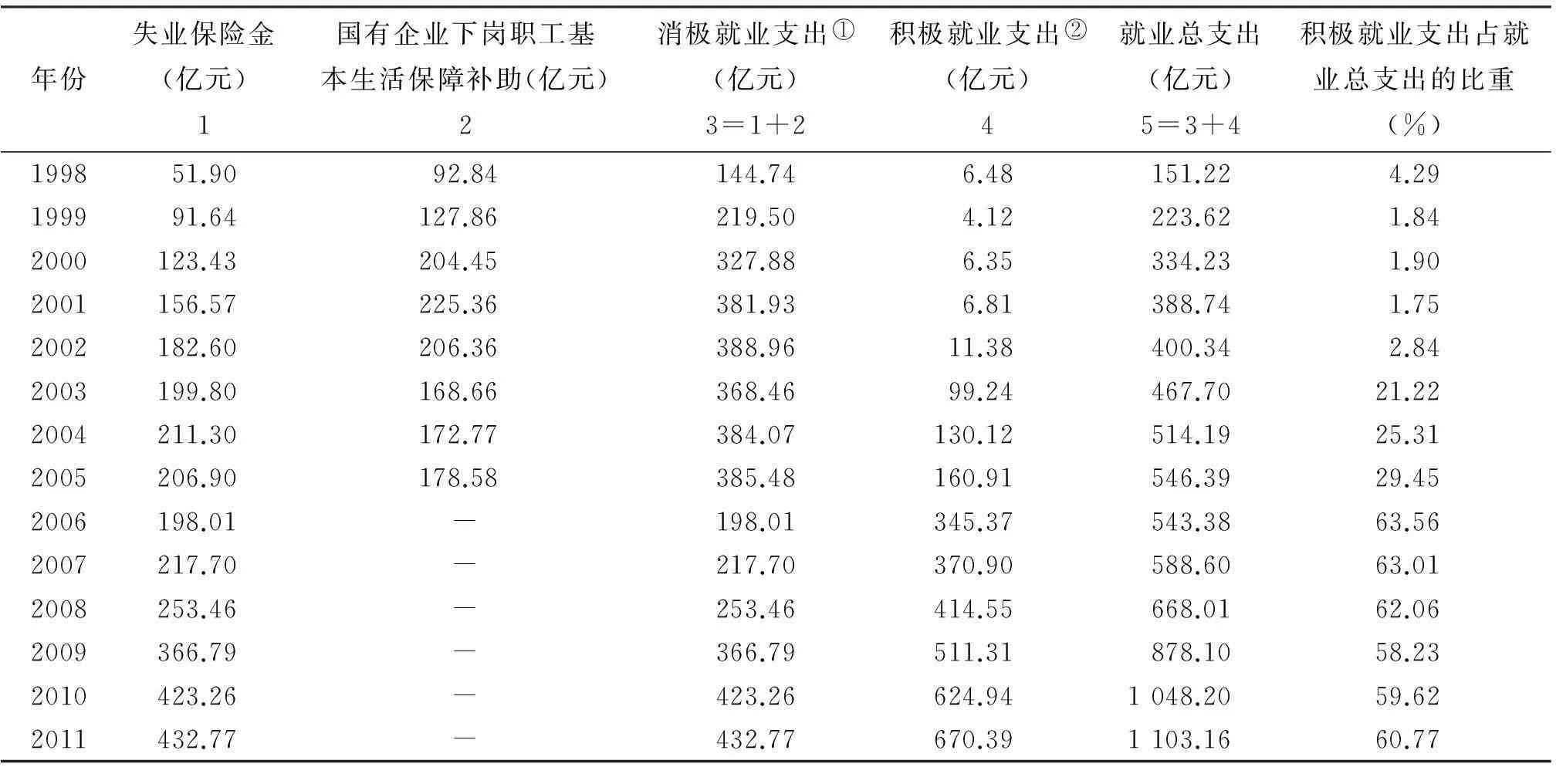

为应对日益严峻的就业形势,国家用于支持就业再就业的资金支出规模逐渐扩大,支出方向不断优化(见表1)。

表1 1998-2011年我国就业支出规模及结构变化情况

①消极就业支出主要用于为就业困难者提供基本的生活保障和补贴,属于消耗性支出,不能直接产生新的就业。

②积极就业支出包括创业型就业支出和培训型就业支出,能够创造新的就业和提升就业质量和就业层次。

数据来源:由历年《中国财政年鉴》、《中国劳动统计年鉴》整理得到。其中,积极就业支出包括职业介绍(培训、技能鉴定)补贴;消极就业支出包括失业救济金、国有企业下岗职工基本生活保障补助、城市知识青年安置费。

(一)就业支出规模大幅提高

如表1所示,从1998年到2011年国家安排就业资金支出由151.22亿元增加至1103.16亿元,增长了629.51%,年均增长35.73%。在此期间,就业支出增长呈现两个高峰期:第一个高峰期是国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工程集中实施期(1998-2001年)。这一时期就业支出飞速增长,四年的增长率分别为273.19%、47.88%、49.46%和16.31%,达历史之最。可以说,此阶段大规模的就业补助支出为我国国有企业制度改革顺利完成立下了汗马功劳。第二个高峰期是金融危机救市期(2008-2010年),从2008年至2010年中央累计安排就业资金2594.31亿元,2009年中央用于就业方面的资金支出878.10亿元,比2008年增长了31.45%。2010年国家继续安排就业资金支出1048.20亿元,是2007年的1.78倍。金融危机和后危机时期,政府对就业的财政支持为中国快速走出经济低谷、缓解周期性失业发挥了重要作用。

(二)就业支出方向不断优化

1998-2011年就业支出方向进行了重大调整,就业结构不断优化。随着国有企业改革进入尾声,从2006年起,带有明显政策性和短期性的国有企业下岗职工基本生活保障补助退出了历史舞台,消极就业支出比重不断下降。与此同时,失业保险金和积极就业支出逐年增加。尤其是能够提高就业能力、拓宽就业渠道的积极就业支出增长迅猛。2003年积极就业支出99.24亿元,是1998年的15.31倍,比实施积极就业政策初始之年(2002年)增长了772.06%。从积极就业支出占就业支出比例来看,自1999年以来,积极就业支出比重不断提高,由1999年的1.84%上升至2011年的60.77%。2003-2011年九年间积极就业支出比重一路攀升,平均年增长率达到49.2%。为促进创业带动就业,近年来国家就业补助支出中的小额担保贷款贴息资金增长较快,占积极就业支出的比重由2011年的3.93%提高至2012年的9.12%,在积极就业补助资金中增幅最大。除此之外,2011年面对高校毕业生的就业见习补贴也从无到有,说明国家越来越重视高校毕业生的就业问题,并致力于缓解其就业困境。

三、财政就业支出对不同收入群体就业差异的调节效果

一般来说,就业政策应更多地关注贫困和低收入群体,促进其就业,平抑不同收入阶层的就业和收入差距。因此,本部分重点考察我国现阶段就业支出能否促进低收入群体就业,实证检验1995-2011年积极就业支出和消极就业支出对缓解不同收入群体的就业差异的实施效果。

(一)变量选取与数据来源

1.被解释变量

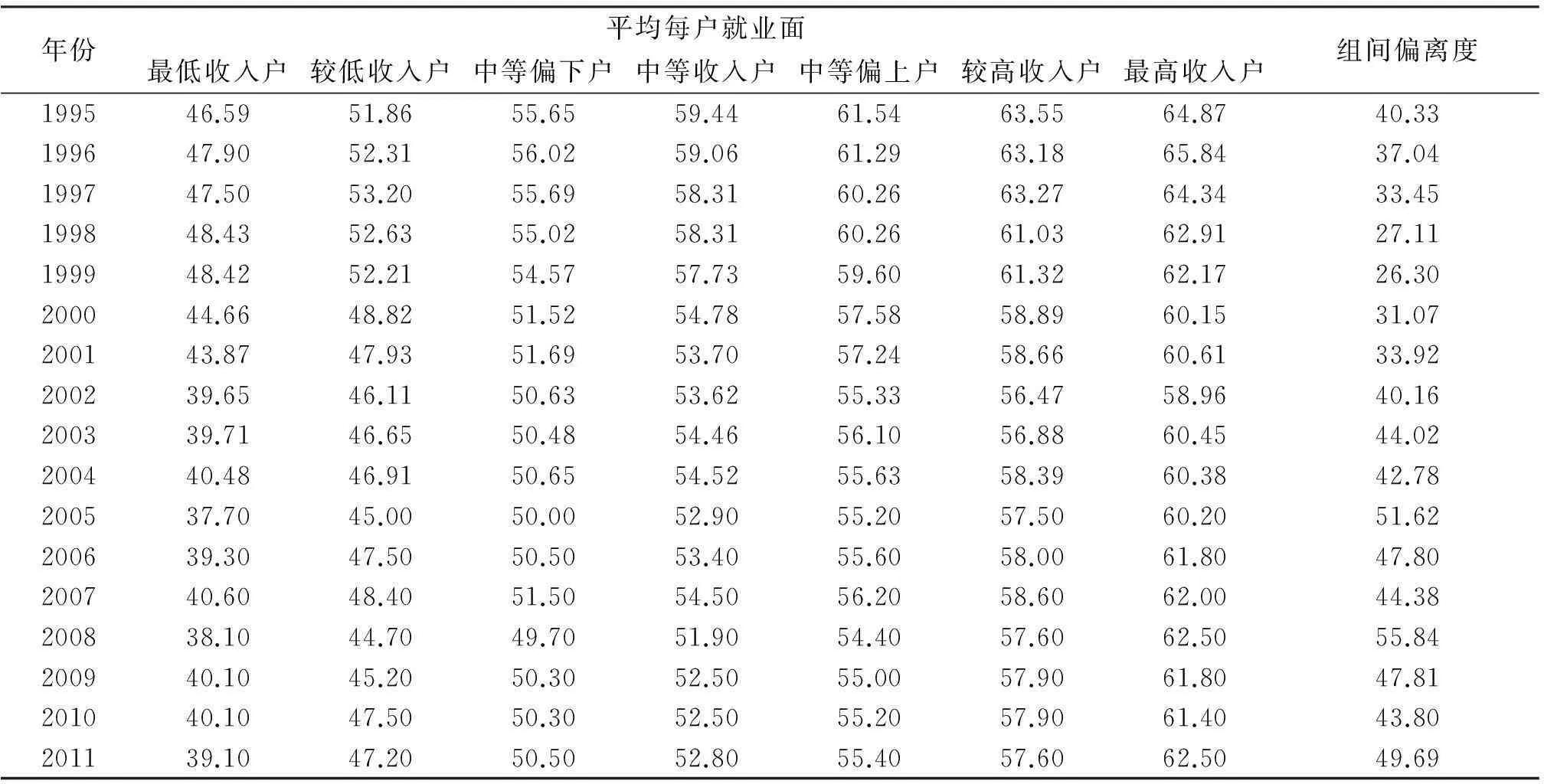

我们实证分析目标是考察财政就业支出对不同收入家庭就业状况的影响。按收入分组,家庭户至少会分为五组以上,但是政府对每一组家庭户的就业支出数据无法获得。也就是说,我们无法使用面板数据进行分析。为了全面反映财政支出劳动需求结构效应,我们通过对不同收入家庭的平均就业面构成的数据序列的方差(偏离度)作为被解释变量,用字母ldstr表示。统计上,方差是衡量随机变量与其数学期望间的偏离程度的指标,反映了数据序列的波动状况。方差越大,说明数据偏离均值越大,波动越剧烈。本文中,不同收入家庭组间方差越大,则就业波动性越大,即就业状况恶劣,就业结构不合理。其中,平均每户就业面 (%)=平均每户就业人口/平均每户家庭人口,代表不同收入家庭的就业水平。1995-2004年数据来源于《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》,2005-2011年数据来自《中国住户调查年鉴(2012)》。经过数据处理得到反映不同收入家庭劳动需求波动状况的偏离度序列(见表2)。

表2 不同收入家庭就业结构状况 (单位:%)

2.解释变量

(1)积极就业支出(ej)和消极就业支出(ex)。国家在1995-2011年用于落实积极就业政策的支出数据见表1。

(2)基尼系数(jn)。基尼系数作为定量测定收入分配差异程度的指标,对不同收入阶层劳动供需选择具有重要影响。因此,我们将基尼系数作为解释变量之一,增加模型的拟合度和稳定性。1995-2002年基尼系数来自王祖祥等人[8](2009)的测算。2003-2011年基尼系数来自原国家统计局局长马建堂在2012年国民经济运行情况新闻发布会上公布的数据。

(二)实证分析过程及结果说明

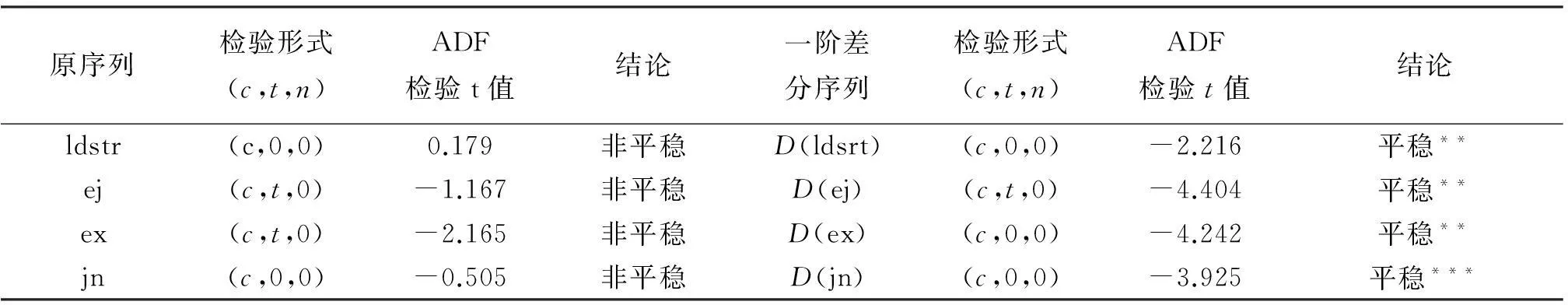

1.数据的平稳性检验

为防止数据之间出现“伪回归”,使用ADF检验法对时间序列的平稳性进行检验。各变量的检验结果见表3。

表3 单位根检验结果

注:(c,t,n)表示漂移项、趋势项、滞后阶数;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

表3显示,所有变量的原序列都是非平稳的,一阶差分后的劳动需求结构、积极就业支出和消极就业支出均在5%的显著性水平下是平稳时间序列,基尼系数的一阶差分序列则在1%的显著性水平下通过平稳性检验。即上述所有变量都是一阶单整I(1)的,具有协整的可能。

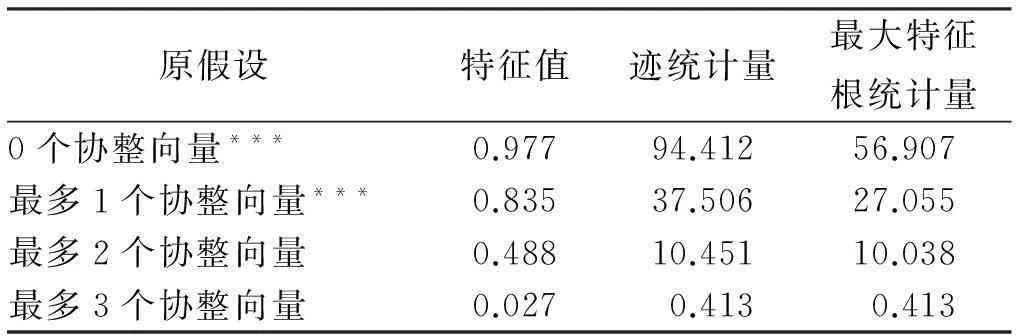

2.协整性检验

我们使用Johansen协整检验法判断变量之间是否存在长期稳定(均衡)关系。如果存在,说明经典的回归模型仍然有效。反之,则不可直接进行OLS回归。协整检验中的滞后阶数选择一阶,检验形式为具有截距项而没有趋势项。各变量的协整检验结果见表4。

表4 各变量Johansen协整检验结果

表4的检验结果表明,各变量组成的时间序列在1%的显著性水平下最多存在2个协整向量。说明劳动需求结构(ldsrt)、积极就业支出(ej)、消极就业支出(ex)和基尼系数(jn)之间具有协整关系。

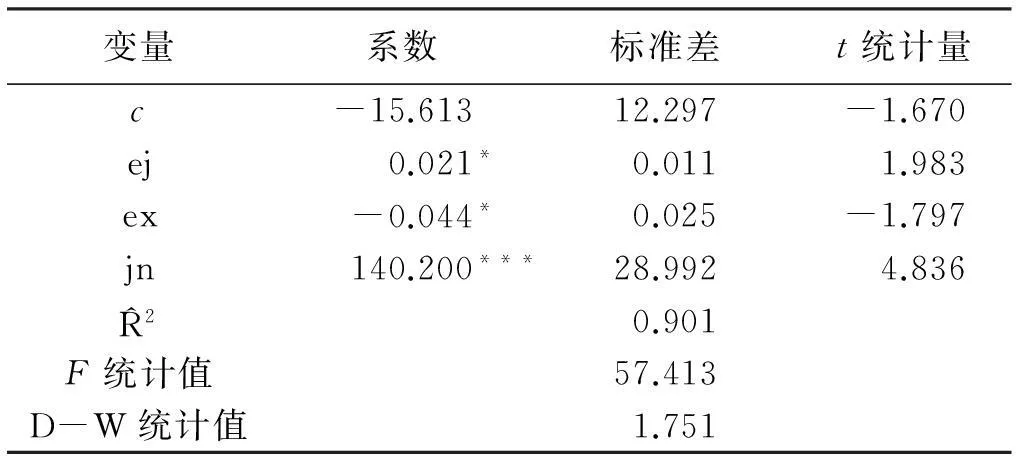

通过协整检验后,解释变量和被解释变量的长期稳定关系见表5。

表5 变量回归结果

注:c表示常数项;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。

3.误差修正模型

表5的回归结果表明,不同群体就业结构与积极就业支出、消极就业支出、基尼系数间具有长期均衡关系。为了反映变量间短期行为和长期变化的关系,我们需要建立误差修正模型来模拟时间序列的动态调整过程。这里运用自回归分布滞后模型建立来拟合变量间的短期关系。回归结果如下:

上式中,“Δ”表示一阶差分,ecmt-1为误差修正项。上式表明就业结构与各解释变量的短期关系。误差修正项前的系数称为调整系数,表示对短期行为偏离长期均衡的调整速度。即当就业结构与各解释变量间的短期波动偏离长期均衡时,将以0.182的速度对其进行反向修正,将非均衡拉回均衡状态。从调整系数来看,短期的动态调整速度并不大,这主要是因为短期波动并不明显,变量间的短期关系与长期均衡关系相差不大。

4.回归结果分析

根据上述时间序列分析,我们发现不同家庭的就业状况受国家的就业政策和基尼系数影响。根据表5,从长期均衡关系来看,可以得到以下结论:

(1)积极就业支出不利于不同收入群体就业结构优化。回归结果显示,国家每增加1亿元积极就业支出,各收入组组间偏离度扩大0.021%。也就是说,积极就业支出不但没有平抑不同收入家庭的就业面差异,而且扩大了这种差异。从表2可以看到,平均每户就业面随着收入水平的提高也呈增加趋势,即家庭收入与就业面正相关。较好的财政就业支出政策能促进各收入组家庭的就业面波动降低,组间偏离度减少。然而,政府实施的积极就业支出却起到了反向作用。

研究发现,财政积极就业资金的使用结余、就业培训效率不高以及企业的逆向选择是造成上述结果的主要原因。第一,部分积极就业支出在使用中过于保守,造成的资金结余不利于积极就业支出项目顺利执行。如一些地方出于风险角度考虑,限制和压缩小额担保贷款规模,导致杠杆效应较强的小额担保贷款实际执行效果较弱[9];一些地方对于耗资巨大、受益潜在群体庞大的灵活就业的社会保险补贴支出项目态度谨慎,担心一旦开展可能会带来资金需求的急剧上升而资金供给难以为继的现象,因此,资金拨付幅度较小从而造成项目资金结余。然而,这种由于相关部门谨慎造成的积极就业资金结余,弱化了积极就业政策的实施效果,不利于低收入者实现就业及再就业。第二,就业培训内容单一,与市场需求脱节造成再就业率较低。各地的再就业培训多集中于美容美发、烹饪、电脑维修等时间短、见效快的专业。但是这部分传统行业如果没有创新,市场需求已趋于饱和。根据10城市调查,参加政府部门举办的培训活动的失业者高达95.3%,但是近一半参加过培训的失业者认为再就业培训用处不大或根本没用,这充分说明政府举办的培训活动脱离市场,资金支出效果不理想[10]。第三,积极就业政策的实际享受者有偏差导致企业逆向选择,进一步拉大了不同收入家庭的组间偏离度。由于低收入者多数属于下岗失业者,然而由于其年龄较大、学历较低、学习能力相对较弱,所以即使接受职业培训,也只是简单的低技能培训,而非企业急需的高技能人才。真正接受高技能培训的往往是具有年龄和学历优势的中等偏下收入阶层失业者。这样便造成了企业劳动需求与政府愿望的逆向选择,导致政府初衷与实际效果的背离。

(2)消极就业支出对不同收入群体就业结构优化具有促进作用。随着消极就业支出的增加,企业对低收入群体的劳动需求增加,导致不同收入阶层就业差距得到改善。这一结果主要有两方面的原因:一方面,低收入群体的消费带动企业对其的劳动需求增加。消极就业支出的受众群体一般为低收入者,其恩格尔系数较高,食品、衣服以及普通日用品在其总消费中占比较高。当政府增加消极就业支出时,受补低收入者将更多地增加普通物品的消费,而这些物品的生产企业主要属于劳动密集型产业,对员工的素质要求不会很高。生产此类消费品的企业扩张,会增加低收入群体的劳动需求。另一方面,低收入群体素质的提高能促进企业对其劳动需求增加。低收入群体在得到这部分收入后,可能会增加职业培训或学习进修支出,提高自身素质,进而间接地增加了社会对低收入阶层的劳动需求。

(3)基尼系数与就业结构合理程度负相关。基尼系数增加0.01会导致不同收入组的就业组间偏离度增加1.40%,说明收入分配差距越大,就业结构越不合理。这主要是因为收入水平与家庭用于教育培训等提高人力资本的投资成正比。一般来说,收入越高,人力资本投资越高,就业可能性越大。而且高收入阶层还可以根据市场劳动需求状况,通过进修培训等方式及时提高自身技能,以适应新的劳动力市场变化。然而,低收入阶层由于收入水平的限制很难实现自身劳动技能和素质的大幅提升,难以对市场需求迅速做出调整。因此,基尼系数越大,不同收入阶层间的就业面差异性越大,就业结构越不合理。

四、结论与政策建议

(一)结论

综上所述,本文在分析我国财政就业支出结构变化的基础上,实证检验了积极就业支出和消极就业支出对不同收入群体就业状况的调节效果,得出以下结论。

第一,政府用于支持就业再就业的资金规模逐年扩大,支出方向不断优化。尤其是实施积极就业政策之后,就业支出总额大幅攀升,用于提高劳动者就业潜能、拓宽就业渠道的积极就业支出增长速度更加迅速。

第二,积极就业支出不利于平衡各收入阶层就业差异。究其原因,主要是由财政积极就业资金的结余、就业培训效率不高以及企业的逆向选择等三方面造成。

第三,消极就业支出能够促进就业结构合理化。可能的原因是:低收入群体的消费结构决定了其获得的就业补助有益于其就业岗位增加;低收入群体将就业补助用于自身劳动技能的提高,间接增加了社会对低收入阶层的劳动需求。

(二)政策建议

基于上述结论,结合我国政府就业支出和群体就业差异的实际,提出如下政策建议。

第一,继续增加财政就业支出规模。政府应进一步加大公共就业支出规模,稳步提升就业支出占GDP的比重,力争公共就业支出占财政支出和GDP的比重达到3%和1%的目标[11]。

第二,扩大就业资金筹资渠道。政府应大力扶持和鼓励民间资本和民间部门进入就业服务领域,通过开办多样化的职业介绍所和劳动中介机构,提高就业信息的传导效率,实现就业的可持续增长。

第三,权衡消极就业支出和积极就业支出的比重。消极就业支出虽不能直接产生就业,但其体现社会公平且受众面较大,关系社会的和谐稳定。因此,财政就业支出应遵循保证消极就业支出为前提,以项目绩效评估为依据,扩大就业,促进效果好、质量高的积极就业项目投入。

第四,提高就业资金使用的灵活性。应赋予地方使用就业资金较大的自主权,允许地方政府根据实际情况将就业支出用足、用活,提高积极就业资金使用效率,促进积极就业支出调节就业结构的正向效果;将失业保险金与职业培训结合起来,扩大失业保险资金调剂使用比例,促进就业资金由消极生活保障向提升就业能力方向转化;建立失业保险金就业激励机制,对于正在领取失业救济金的失业人员,在失业给付期届满之前就业的,可以从失业保险金账户中划拨一定资金为其发放就业奖励津贴,以此促进失业者努力寻找工作。

参考文献

[1]Estevao M.Do active labor market policies increase employment?[J].IMF Working Paper,WP,2003(3):234-239.

[2]Lubyova M,J.C.van Ours.Effects of active labor market programs on the transition rate from unemployment into regular jobs in the slovak republic[J].Journal of Comparative Economics,1999,27(1):90-112.

[3]Carling,K.and K.Richardson.The relative efficiency of labor market programs: swedish experience from the 1990’s[J].Labor Economics,2004,11(3):335-354.

[4]尹音频,张昆明.财政政策结构的就业效应分析与思考[J].西南民族大学学报:人文社科版,2004(2):201-204.

[5]赵曼,喻良涛.就业支出绩效评估体系建构探析[J].湖北经济学院学报,2007(1):25-29.

[6]马海涛,向飞,丹晴.促进就业的财税政策探讨[J].税务研究,2009(5):6-10.

[7]安徽省财政厅课题组.完善就业财税政策具体建议[J].中国就业,2012(6):14-18.

[8]王祖祥,张奎,孟勇.中国基尼系数的估算研究[J].经济评论,2009(3):14-23.

[9]赵曼,顾永红.财政就业支出的政策效果及其改进建议[J].中国财政,2009(19):54-55.

[10] 华迎放.城市贫困群体的就业保障[J].经济研究参考,2004(11):54-62.

[11] 刘燕斌,马永堂.公共财政对就业经费投入比较研究(下)[J].中国劳动,2007(7):110-124.

(责任编辑:任燕)

Financial Employment Expenditure Structure and the Differences Between Different Income Groups Employment

YANGXiao-mei1,WANGYou-xing1,2

(1.Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China;2.Northeast University of Finance and Economics,Dalian 116025,China)

Abstract:Employment is vital to people’s livelihood.Government is responsible to employment.This paper empirical tests effect of different income groups employment about the positive and negative employment expenditure,based on the change of fiscal expenditure structure in China.The results show that employment spending grows sharply after the positive employment policy implementation.However, the effect of positive employment expenditure to adjust different income groups employment is not ideal. Negative employment spending is the main reason for employment structure optimization.In the future,government should improve efficiency of the positive employment funds,and promote the positive employment effect.

Keywords:financial employment expenditare; positive employment expenditure; negative employment expenditure; different income groups

中图分类号:F812.45

文献标识码:A

文章编号:1672-2817(2016)03-0005-06

作者简介:杨晓妹(1983-),女,安徽固镇人,安徽财经大学财政与公共管理学院副教授,经济学博士,研究方向为财税政策、收入分配与劳动就业;王有兴(1983-),男,安徽和县人,安徽财经大学国际经济贸易学院讲师,东北财经大学博士研究生,研究方向为产业组织与规制。

基金项目:国家社会科学基金项目“充分就业的长效机制与公共政策重构研究”(13BZZ055);安徽省哲学社会科学规划项目“促进安徽省中小企业发展的财税政策研究”(AHSK11-12D08);安徽财经大学科研项目“促进产城互动融合发展的财政政策研究”(ACKY1450)

收稿日期:2015-02-25