民事诉讼举证规则体系化研究

丁春燕

(武汉大学,武汉 430072)

民事诉讼举证规则体系化研究

丁春燕

(武汉大学,武汉 430072)

摘要:证明,是民事诉讼活动中的核心问题,而由谁来举证则是证明的前提。理论上对举证责任的分配,有“谁主张谁举证规则”、“法官分配举证规则”、“举证责任倒置规则”、“免证规则”等诸多的举证规则。尽管新修订了民事诉讼法以及最高人民法院出台了关于民事诉讼法的相关司法解释,但法学理论界对这些举证规则仍存在着一定程度的误读:在客观上存在着将诸多举证规则同层次化、主张与诉求以及抗辩混淆、举证责任倒置范围不清晰的三大误区。事实上,上述诸多涉及到举证的规则并非处于同一层次上;“主张”实质上是当事人提出肯定性客观存在的观点,包括了诉求性主张和抗辩性主张,均需通过对待证事实的证明予以体现;“举证责任倒置”并非是将原告一方所有的举证责任的全部倒置,而仅限于行为人主观过错方面的举证。通过逻辑结构将这些举证规则加以体系化分析和梳理,明确不同层面上不同规则的地位与作用、正确理解“主张”的含义、确定举证倒置的范围,有利于在理论上消除误解,在实践中整体把握以及正确适用相关举证责任规则。

关键词:举证责任;举证规则;举证责任分配;主张;举证责任倒置

“以事实为根据,以法律为准绳”是民事案件处理的一项基本准则。民事诉讼活动中的核心问题是要查清事实,①事实包括了客观存在的事实以及由证据证明其曾经存在、被法院所认定的法律事实。人们只能不断探求并接近客观事实,而无法还原之。要举证证明的对象就是当事人所主张的待证事实(当事人存在着认识上的纷争且尚未被法院所认定的事实)。参见常怡:《民事诉讼法学》,中国政法大学出版社2002年版,第173页。案件事实,最终可能有被证真、被证伪和真伪不明状态的三种不同结果。法院判决所依据的法律事实,是待证事实经过证明的,证明要通过证据来佐证。“法律事实——待证事实——证明——举证”就形成了一条倒向的逻辑链条。而事实需要证据来证明,那么谁负有证明责任则是问题之关键所在。因此,从某种意义上说“以事实为根据”无非就是“以证据为根据”。②王利明:《民事证据规则司法解释若干问题研究》,《法学》2004年第1期。1991年颁布的《中华人民共和国民事诉讼法》第64条规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”这就是理论上所称之“谁主张谁举证”;2002年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)第2条关于“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果”,在谁主张谁举证的基础上强调了举证不能要承担败诉之后果。2012年修订后的《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第63至第81条,对我国民事诉讼证据制度做了原则性的规定。2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《适用〈民诉法〉的解释》)进一步对当事人举证、法院调查证据、举证时限、质证、证明标准、证据种类(包括书证、证人出庭作证、鉴定、勘验)等方面对证据问题做出了具体性的规定。

尽管2012年民事诉讼法修改是适应市场经济迅猛发展、社会公众诉讼正义需求日益增强的新形势的一次修改,也是应对民事诉讼量持续增长引发的多重社会矛盾的一次修改。①韩波:《<民事诉讼法>修改的集约化图景》,《清华法学》2011年第3期。但《民事诉讼法》第6 4条“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”之重述性规定,在理论上仅被理解为“谁主张谁举证”,并未在理论上终结关于举证、证明责任分配之争论。在理论上有“谁主张谁举证规则”、“法官分配举证规则”、“举证责任倒置规则”、“免证规则”等诸多的论述。甚至还有原告先行举证规则、被告一般不举证规则、举证责任有条件转移规则等表述。②裴苍龄、魏虹:《举证责任不能倒置》,《政治与法律》2007年第1期。将有关举证的诸多不同规则放置在同一层面上,就产生了相当的混乱。而且,“主张”能否等同于“诉求”,其与抗辩、待证事实究竟是什么关系,亦存在着不同的认识。“举证责任倒置”,是否意味着所有的举证责任均倒置给了对方(被告),从而免却了自己(原告)本应当承担的举证责任?甚至还有被告的举证责任向原告倒置的可能?这些问题不厘清,“在‘谁主张,谁举证’原则的指导下,理论上和司法实践中经常出现证明责任分配无所适从或逻辑上自相矛盾的尴尬现象。”③陈刚:《证明责任法研究》,中国人民大学出版社2000年版,第235页。“……以至司法实践中,大多数法官往往是凭借着一种感觉,或者是一种公平的理念进行证明责仟的分配。”④同注③,第232页。甚至出现了对“谁主张、谁举证”的理解、掌握、运用上,存在着“七不”倾向。⑤“七不”是指“不习惯、不信任、不放手、不审查、不负责、不灵活、不制约”的现象。参见王新芳:《论“谁主张谁举证”》,《法学论坛》1997年第1期。这应验了“现在一切都在建构当中:理论在建构,原则和制度也在建构,各个法学领域俨然成了一个个大‘工地’。在民事诉讼法学领域中,最热闹的当数证据制度”的看法。⑥张卫平:《证明标准构建的乌托邦》,《法学研究》2003年第7期。

一、举证规则同层次化理解

首先,“谁主张谁举证规则”、“法官分配举证规则”、“举证责任倒置规则”、“免证规则”、“自认规则”等等诸多不同的举证规则,如何先后排序、层差设置,其相互之间关系怎样,在司法实践中又应当如何具体适用,成为长期困扰人们的一个问题。尽管不同的学者从举证责任分配、举证规则、证明责任等不同的角度加以研究,但理论上却存在着将不同的规则放在同一层次上来理解之误区。由于将依据不同标准所划分形成的不同层面上之举证规则放在了同一层面上,因此产生了极大的混乱,令人无所适从。深究相关的争论,根源上都可追溯到对民事诉讼模式的不同界定,体现出了不同的分析视角和思维方式,也构成了不同模式学说相互碰撞的基础肇因。⑦韩波:《民事诉讼模式论争鸣与选择》,《当代法学》2009年第9期。

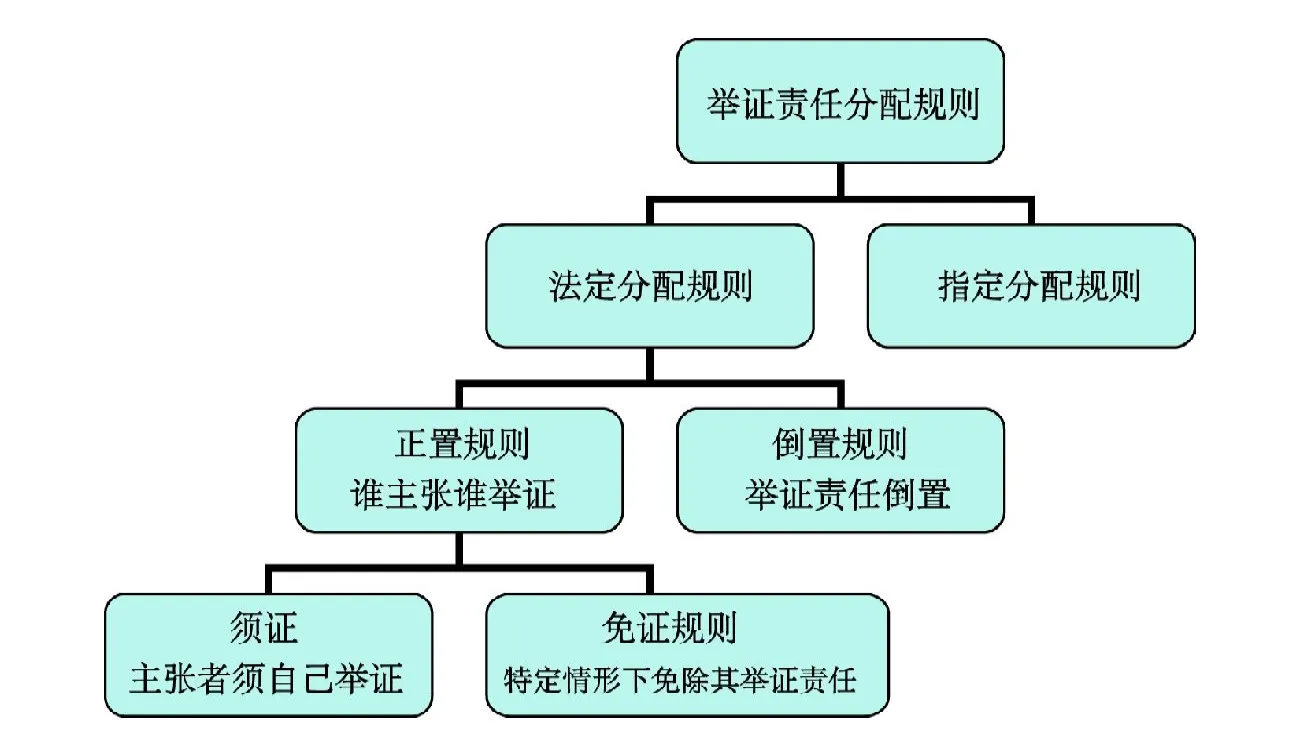

其实,不同的举证规则,是在举证责任分配规则之下分属于不同层面上的,而且在一般情形下对应的还有例外情形。所有的举证责任分配规则,形成了一个分属于三个不同层次的系统之中(如下图所示)。

第一层次:举证责任分配规则下的法定分配规则、指定分配的规则。即由谁、基于何种标准所进行的举证责任分配。举证责任并非是到了案件审理出现“事实真伪不明状态下”才需要进行分配的,而是在诉讼程序开始前就应该解决的问题。案件所涉事实,经过审理尽管可以划分为已经查明的事实、真伪不明状态,而主张所隐含的待证事实都需要证据予以证明。实践中,通常由法律直接加以规定将举证责任分配给当事人,或者由裁判者(包括法官、仲裁员)根据案件的实际情况指令案件一方当事人负责举证。因此,在整个举证规则体系当中,首先必须要解决的问题就是举证责任(义务)是依据什么标准加以分配的。如果将举证责任分配的依据作为划分标准,在顶层上就产生了两个对应的规则:法定举证规则(由法律直接规定分配的举证责任)、指令举证规则(由裁判者指令分配的举证责任)。①最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第7条确定了可以由法官根据公平原则和诚实信用原则,综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。但也有观点认为法官分配证明责任与我国司法改革取向背道而驰,法官分配证明责任“看起来很美”而“用起来很危险”。参见胡学军:《法官分配证明责任:一个法学迷思概念的分析》,《清华法学》2010年第4期。逻辑上,法定举证规则为常态,指令举证规则为特殊。究竟谁为举证主体这个问题,有观点认为“谁主张谁举证”并非是一个举证责任的分配规则,而是体现了从“职权主义”到“当事人主义”的司法改革走向,强调的是当事人负有举证责任而法院没有举证责任。②田川:《“谁主张谁举证”原则再思考——从另一个视点探析》,《法学杂志》2011年第1期。通过举证责任的分配,并非简单地解决由谁来举证的问题,关键还在于对于事实真伪不明状态下由谁来承担败诉之后果的问题。有了证明责任的分配规则,在真伪不明状态下法院就有了给败诉方败诉的一个充分的理由——“举证不能”;也就抵挡了败诉方对法官正当性以及判决公正性之指责。然而,法官自己不举证,当事人又不举证的情况下,在法律上没有规定属于哪一方当事人负有举证责任时,指令举证规则就发挥了重要的作用。指令举证责任规则,并非是法官在审理案件过程中的随意指令,其必须是在法无明文规定时,法官才可依经验法则或者是以公平及诚实信用原则为基础来加以合理地分配举证责任。在对待“自由心证”以及“法官自由裁量权”一直采取谨慎态度之状态下,法官是否有权对当事人就承担举证责任发出审判指令,如何在理论上加以充分的论证,着实让人犯难。但无可否认的一点,在审判实践中,法官通常会当庭要求某一方当事人在给定的时间内补充提交证据,甚至明确该要求已经记录在案,超期未举证的要承担败诉之后果。在举证责任的分配上,有观点认为存在着四个顺位。①当事人的证据契约为第一顺位,法律的明确规定为第二顺位,司法解释为第三顺位,法官裁量分配为第四顺位。参见李浩:《民事判决中的举证责任分配——以〈公报〉案例为样本的分析》,《清华法学》2008年第6期。然而相关的举证规则体系并非是一个单纯的顺位问题,而是一个层次结构的问题。因此,法律直接作出规定由特定主体承担举证责任的,该诉讼主体就必须承担举证责任;对于法律未直接规定举证主体的,审理者可根据案件审理的实际需要,指定一方或者双方当事人承担举证责任。

第二层次:法定分配规则下的正置规则、倒置规则。正置规则为谁主张谁举证规则,倒置规则为特殊举证规则——举证责任倒置规则。正置规则实际上就是一般的法定举证规则,属于正向的配置方式,强调了主张者承担举证的责任;倒置规则,属于一种特殊的法定举证规则,其将本属于主张者(原告)的举证责任倒置给了受指控方(被告)。正置规则为常态,倒置规则为例外。因此,法律对倒置规则的例外情形应当加以严格、明确的规定,如专利方法侵权纠纷案件、高度危险作业致人损害案件、环境污染损害案件、高空坠物致人损害案件和饲养动物致人损害案件等法律做出特殊规定类型的案件。

第三层次:正置规则下的须证规则和免征规则。须证规则,即主张者必须举证的规则,相对应的为“免证规则”(本质上仍然属于主张者举证之范畴,只是鉴于特定情形无需主张者举证就可直接认定事实而已),包括了对公知事实的免证、已确认事实预决力之免证、②对于“已确认事实预决力”,可分为绝对预决力(免证且不可推翻)、相对预决力(免证,但当对方当事人有反证时可以推翻)两种。缺席判决、和解、当事人自认、间接和辅助事实不具有预决力。参见江伟、常廷彬:《论己确认事实的预决力》,《中国法学》2008年第3期。自认免证以及推定事实、“事实自证规则”。③事实自证规则,源于1863年英国大法官波洛克(Pollock)对拜伦诉鲍多尔(Byrne v. Boaclle)一案的裁决。1863年7月18日,Byrne在街上行走经过Boadle的商店,被从Boadle商店里掉下来的一袋面粉砸成重伤。Byrne无法证明被告存有主观上的过失或者未尽谨慎义务。一审依据“谁主张,谁举证”原则判决原告败诉,原告不服而提起上诉。大法官皮洛克审理后认为:“事实本身其实也能为它自己说话,案件的事实往往自己会证明所发生的一切。”面粉滚落窗外,该案的事实已足以表明被告必定存在某种过失,否则其面粉桶不会无故滚落窗外、砸伤行人。“该事实不言自明”即所谓的“事实自证”。通过事实自身不言自明的方式,在生活经验常识的支撑下,直接认定被告具有过错,可减轻或免除原告对被告过失的证明责任,从而解决原告难以证明被告存有主观过错将致败诉的明显不公的问题。参见H.&C. 722,159 Eng.Rep. 299(1863).当后果严重的事实本身就能够证明造成该后果的行为人主观上具有过失时,就无需受害者举证加以证明。逻辑上,须证规则为常态,免证规则属于特殊豁免范畴,免证事由通常是由法律直接规定的,但在案件审理活动中,法官认为事实本身可以证明行为人存在主观过错而免除受害者举证的,亦属于免证之范围。

值得注意的是,举证责任的分配与责任实际的承担以及胜诉的可能性有紧密的关联,但三者仍然是有区别的。例如,我国《海商法》第51条的规定,在责任期间,货物发生的灭失或者损坏是由于“火灾”造成的,承运人不负赔偿责任,但是由于承运人本人的过失所造成的除外。该规定尽管有可能影响到举证责任的问题,但其本身并非是举证责任的分配而是关于责任承担的规定或者说是对本应由承运人承担责任的一种法律规定之豁免。举证责任倒置,通常的理解是本属于原告的部分举证责任倒置给了被告,而不是本属于被告的举证责任全部倒置给了原告。④邵明:《论现代法治视野中的民事举证责任》,《中国人民大学学报》2005年第6期。尽管举证责任规则横跨实体法和程序法之间,具有“两栖性”且最终会落实在实体法上权利是否得到保护的问题,但其毕竟是处于审理活动中或者与审理程序紧密相连。因此,举证责任之承担更多涉及到的是“裁判规范”而非实体责任问题。

最后,证明责任、举证责任、举证证明责任混淆不清。证明责任,是证据提出者要说明证据与案件事实所存在某种客观关联性的责任,它所要解决的是从证据的真实性、合法性与关联性的角度来论证(或者说要让审理者相信)客观存在的责任问题。因此,“证明是诉讼程序的核心和中心,可以说一般而言,没有证明就没有诉讼。”①张卫平:《证明标准构建的乌托邦》,《法学研究》2003年第7期。继而需要进一步展开的话题就是:证明到何种程度才算已经被证明,这在国外证据理论中被称为证明度。②[日]小林秀之:《证据法》,弘文堂1996年版,第66页。到底是采用客观事实说,还是采用盖然性说,众说纷纭。客观上,要构建一整套科学严谨、能够在各个案件中统一采用的绝对化证明度标准,或者说将证明度绝对标准化,是完全不可能的。毕竟各个案件的情况有所不同,证明的最终程度就是要审判者相信,而这种相信究竟是“完全确信”、“一般相信”还是“存有一定合理怀疑程度的相信”,不仅有证据本身和证据关联性的问题,还有举证者的说明问题,甚至还可能有审判者的内心确认与否的问题。结果只能是二选一:相信,或者不相信。体现在判决中对该事实的表述就是被认定,或者不被认定。人们在理论上通常将“客观事实”、“盖然性”作为两种对立的证明标准学说加以研究,其实二者并非是严谨的逻辑对应关系。客观事实说着重于认定的结果(确信的是什么)之表述;盖然性说强调的是确信结果达成之过程或者是程度(有多大程度上可以被确信)之考察。客观事实(过去的客观存在)对应的概念是法律事实(被证据所证明之事实);盖然性是位于必然性与可能性之间的概念;必然性、可能性、有可能但又不必然性(盖然性)三者则是处于同一个逻辑平台上所划分出来的三种标准。可见,客观事实不可能与盖然性放在同一平台上来比较和考察。显然,客观事实说、盖然性说,是分别采用了两种不同标准所做的划分,其论战不可能真正形成的交锋,其争论之结果亦不必然具有理论上对应性之意义。

举证责任是证据由谁来举出的责任,它解决的是证据来源的主体关联性问题。“强化当事人的举证责任的直接动机是试图通过当事人举证而使法院从直接调查案件的繁重工作中解放出来。”③同注①。这体现出了民事诉讼制度从职权主义向当事人主义的转变。法院或者说审判者不承担举证责任,但保留调查证据的相应职权。可见,举证是主张者必须要做的事情,而不是法院要承担的责任;但法院保留了为查清事实所必要的调查取证之职权。

举证证明责任,是对举证责任和证明责任的综合性表述。主张者不但要负举出相关证据的责任,还要进一步承担该证据与待证事实之间存在着的必然联系之论证责任,从而让审判者确信该事实的存在,最终获得审判者对其主张的肯定性支持之结果。证据自己不能说话,事实也不会自己跑出来展示给审判者和相关的当事人看。如果仅仅停留在举证责任方面而不再深究证明责任,则意味着只要举出证据就完成了整个证明过程,显然是不符合基本逻辑的。如果主张者拒不举证,或者其举出的证据无法达到让法官确信的结果,败诉的后果只能由当事人自己承担(这客观上就是给法院判决一方因没有举证或者证明不得力而败诉的一个最合理之理由)。

举证责任是对证据提出者(主体是谁)的明确,证明责任是对论证过程的强调。举证责任是证明责任的基础,证明责任是举证责任之延续;举证证明责任则是对举证和证明两种责任的概括性表述。三者显然并非处于同一逻辑层面上。无论是没有承担举证责任,还是没有尽到证明责任的,后果都是“由负有举证责任的当事人承担不利后果”。

二、主张与诉求之混淆

理论上,人们往往将主张与诉求混为一谈,从而形成了又一个认识上的误区——由于被告没有提出主张(反诉),因此不负举证责任;又或者将主张与抗辩严格划线,抗辩者不负举证责任。再者,被证据所证明的对象是主张还是什么别的?①鲁杰、曹福来:《论证明对象的范围是诉辩双方的诉讼主张》,《政治与法律》2009年第1期。

“谁主张谁举证”最早出现在1988年7月召开的第14次全国法院工作会议报告中。该规则确定了谁提出主张谁就要负举证责任。原告启动了诉讼程序,其向法院提出了主张,该主张往往被理解为诉求(即诉讼请求),诚然原告就要对此负举证之义务。当被告提出反诉请求时,亦然。

其实,主张与诉求并非同一概念。主张,通常被理解为提倡、扶持或对某种行动提出见解,在民事诉讼活动中是指当事人提出肯定性的客观存在——事实存在之观点。主张包括了诉求性主张(为了支持诉求而提出的存在某一客观事实之肯定性观点)和抗辩性主张(为了支持抗辩而提出存在某一客观事实之肯定性观点)。②一般理解,诉讼主张是原告所提出的,被告如果未提出反诉,其主张属于抗辩性主张。诉讼主张与抗辩主张,就可以很好的划分原告提出或者被告提出。如果将被告的“答辩点”也称之为“诉讼主张”,就使人们陷入思维混乱之中。参见鲁杰、曹福来:《论证明对象的范围是诉辩双方的诉讼主张》,《政治与法律》2009年第1期。把主张划分为“法律上的主张”和“事实上的主张”并未解决举证责任分配以及主张与诉求之关联性问题,③陈刚:《抗辩与否认在证明责任法学领域中的意义》,《政法论坛》2001年第3期。反而容易将主张与诉求混淆。任何主张的观点都要通过事实予以支持,而事实必须通过证据予以佐证其存在(即关系、行为、后果等事实的客观存在)。

诉求,则是基于认定的法律事实基础上,强调法律的适用以求获得支持的主观愿望。有学者为此进一步论证了证明责任包括举证责任和说服责任(即论证责任),④[美]迈克尔·贝勒斯:《法律的原则——一个规范的分析》,张文显等译,中国大百科全书出版社1996年版,第67-68页。这正是从举证到诉求实现之过程来对其予以分析的。

抗辩,是指通过主张与相对方的主张事实不同的事实或法律关系以排斥相对方主张的抗拒性辩解和反驳。抗辩从某种意义上来说就是一种反驳,它不仅限于“对原告诉讼请求的反驳”。⑤有观点认为抗辩仅限于针对诉讼请求而提出的反驳。参见江伟:《民事诉讼法》,高等教育出版社2007年版,第65页。其实,当事人对对方所提出之事实的反驳亦为抗辩。抗辩与主张并非同一概念,其隐含了主张或者说隐含了一种反驳的观点。

证明的对象,是事实或者严格意义上说是待证事实,而绝非是主张。主张作为一种观点无论如何是不可能被证明的,被证明的只能是事实。只要事实与法律之间存在某种特定的关联性,才能产生一定的法律后果。任何肯定性的待证事实,都需要证据来证明。无论是谁提出了一个肯定性事实存在的观点,谁就负有对该待证事实举证证明的责任。如果被告仅仅是提出了一个否认性的辩解,则是基于客观上不存在该事实的假设,故其无法去举证证明一个不存在的东西,因此也就对其否认性辩解不负举证义务。古罗马法就有“为主张之人有举证义务,为否定之人无之”及“事物性质上,否定之人无须证明”等法谚。单纯的否认不构成一个独立的主张,否认者因此不负举证责任;被告抗辩、反驳原告的主张,是针对诉讼请求提出的独立的新主张,须对抗辩事实承担证明责任。①卢申玲:《对民事诉讼证明责任分配的实证分析》,《政治与法律》2005年第1期。因此,不能就此简单地说被告就不负举证责任。关键在于被告提出的是否认还是提出了肯定性的抗辩性主张。例如,A作为原告、B作为被告,A指控B向其借款人民币若干,借款合同期满B未依约还本付息,提出要求B还本付息之诉讼请求。A提出的主张是强调双方之间存在着借贷关系这一客观事实的观点,指控B未依约履行还本付息之义务,诉求是还本付息。可见,主张、指控、诉求分别是三个不同的东西:主张是一种力主肯定客观存在的观点,其对象是事实(借款关系的存在);指控是针对对方的违法性或违约性行为的指责或控诉(未依约还款已经构成违约);诉求则是要求裁判机构支持自己的诉讼愿望或目的(承担还本付息之责任)。B如果提出其从未有过向A借款之辩解,由于其仅表示否认关系存在的意思,故而其不承担举证责任(客观上亦不能举证去证明一个不存在的所谓事实);证明双方存在借贷关系的只能是原告,而不能要求被告举证证明双方不存在借贷关系。B如果承认双方曾经存在着借贷关系,但B已经依约偿还了本息,则该“已经偿还了本息”则属于一种抗辩性主张,该抗辩性主张隐含着一个否认的辩解(不欠钱)和肯定性的待证事实(已经偿还本息)的存在,被告要为“已经偿还了本息”这一肯定性的待证事实承担举证责任。原告否认被告已经还本付息属于单纯的否认,则原告不对该否认的意思表示负举证责任。深入分析,B所提出的“我不欠你的钱,因为已经还本付息了”隐含了三个层次的意思:第一,我承认与你的确曾经建立了借贷关系;第二,我认可应当履行合同义务还本付息;第三,我已经以实际行动履行完毕了合同义务。“我不欠你钱”并非是对事实的否认而是对事实的肯定,其要对进一步的确定“已经还本付息”的积极性抗辩负举证责任。原告要为“你的确欠我钱”的主张负有举证责任(举出出借事实、合同约定的义务条款予以佐证即已满足其主张的证明要求),其举证责任就相对简单得多。原告举证之后被告提出了抗辩也要承担举证责任,表面上似乎产生了一个举证责任的轮换,但这绝非是简单的轮换问题,关键在于谁提出了主张。现实生活中,一些意思表示尽管包含了否定的用词“不”,但不能仅凭其表述中带有“不”字就简单认定其为否认。例如,作为购买方的原告指控作为卖方的被告所交付的货物不合格,“不合格”绝非否认,而是肯定“产品质量不合格”这一事实,因此原告要为此承担举证责任。而被告提出“我的产品不存在不合格的问题”表示,逻辑上的否定之否定就是肯定,其本质上就是表达了“产品合格”的抗辩,其需要对产品合格之待证事实负举证责任。

可见,无论是原告还是被告,其仅仅否认某个事实的存在(包括否认某种关系的存在、否认某种行为的发生,又或者否定某种结果的出现),其不对否认本身负举证责任,负举证责任的应当是主张存在某种关系、行为与结果一方的当事人。不可片面理解“举证义务不存于否认之人”。只要否认的意思表示之中包含有客观存在的待证事实,均需举证证明。在合同关系当中,合同已经明确约定了当事人应负之义务,负有合同义务一方负有举证证明其有客观上已经履约行为之责任,指控者则不负有证明对方未履约之举证责任。原告关于被告“应为而不为”属于一种指控而非主张,其不对此负举证责任;①不可简单、绝对地将关于合同是否履行发生争议的就由负有履行义务的当事人承担举证责任。如果合同规定的是不作为义务,只能由指控其“不应为而为之”的主张者承担举证责任。“已为”作为一种客观事实状态之假设,是可以证明的。被告的“应为已为”则是属于一种抗辩性主张,作为主张者的被告必须对此负举证责任。

“认定事实不清、证据不足”往往成为二审发回重审的理由。这似乎意味着一审法院审理的案件必须是“事实清楚”、“证据充分”,潜台词就是事实肯定是能够查清楚的,证据应当是充分的,如果事实不清楚就要一查到底直至查清为止;证据不足就须继续收集,直至足够为止。那么,完成这一切均需时间以及当事人举证的配合,如何对待审限以及法官是否在当事人举证不足时自己去收集证据就成了问题。如果是属于当事人举证不足所导致的事实不清,二审就不应当发回重审,而是支持一审判决结果——举证不能者承担败诉之后果。

三、举证责任倒置之全面化

举证责任倒置规则,相对于举证责任的正置规则,是属于法定分配举证规则的一种特殊情形,其将本属于原告举证的部分责任倒置性地分配给了被告,由本不负有举证责任的被告来承担某项举证责任。

理论上,有对举证责任倒置提出了质疑:谁主张谁举证是铁定的,主张者不举证,尤其是原告不举证,就会产生“原告方主张、被告举证”,②廖泽芳:《对我国民事举证责任分配规则的反思》,《长江职工大学学报》2003年第6期。“谁主张,谁之对方举证”,③单国军:《民事举证责任倒置研究——兼谈民是举证责任的“正置”》,《法律适用》2002年第2期。或者是“谁否认,谁举证”(主张事实的原告不承担举证责任,而否认事实的被告则必须举证)的严重错误认识。④裴苍龄、魏虹:《举证责任不能倒置》,《政治与法律》2007年第1期。

导致此重大误解,源于1992年7月14日最高人民法院提出“关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见”第74条规定的专利侵权等6项诉讼“对原告提出的侵权事实,被告否认的,由被告负举证责任”。这一表述容易让人误解确立了一项与“谁主张,谁举证”相反的原则——“否认者举证”。

举证责任倒置不同于举证责任转移。尽管两者均是对可能导致适用失当的一般举证责任分配规则的调整,但举证责任倒置为法定,举证责任部分转移制度则是由法官根据具体的案件情形作出的裁定转移。⑤程春华:《举证责任分配、举证责任倒置与举证责任转移——以民事诉讼为考察范围》,《现代法学》2008年第2期。举证责任倒置是基于法律特殊规定,举证责任转移是在一方当事人拥有对他方有利之证据资料,故意不提出,以妨碍相对人攻防之目的,法官为了查明事实真相之需而决定的。任何人均有为真实之陈述义务,哪怕是对己不利或对对方有利的。但也有观点认为举证责任是法律确定的,不存在转移的问题。⑥参见[日]兼子一、竹下守夫:《民事诉讼法》,白绿铱译,法律出版社1995年版,第112页。参见王锡三:《试论举证责任的转换》,《现代法学》1990年第4期。客观上,与其说是举证责任的转换,倒不如说是证明责任的转换——我举证证明了我提出主张所依据的事实,你提出了抗辩性主张就要由你举证证明其支持的事实。通常,老百姓对诉讼、证据之间的关系有自己的理解——俗称“打官司就是打证据”——只要你掌握了有利于你的证据你才可能获胜。从先后的顺序来看,就是“原告提出事实——被告提出反驳事实——原告为否定被告提出的反驳事实而提出了新的事实——被告再次反驳原告又进一步提出了新的事实”主张的提出和反驳的过程,每一次提出的事实主张都需要举证证明,双方在这个轮回之中不断地争斗,必然就引发了双方举证在轮流地开展。但归根到底,还是没有离开谁主张谁举证规则的范围。

事实上,经常发生被害人无从证明加害人之过失从而导致其受损害得不到赔偿之不公平的结果,因此针对特定的侵害赔偿之诉采用了举证责任倒置。“举证责任倒置并不意味着举证责任倒置的举证主体在诉讼中对全部事由担负完全的举证责任,而是原告方也应对发动诉讼的特定事由承担一定的举证责任。”①王利明:《论举证责任倒置的若干问题》,《广东社会科学》2003年第1期。举证责任倒置的范围限于对侵权行为人主观上是否存在有过错的事实认定之举证方面而非原告的全部举证责任。从侵权责任的四个构成要件(侵权行为、损害后果、侵权行为与损害后果之间存在着因果关系、行为人有过错)分析,在一般的正常情况“谁主张谁举证”的举证规则要求下,该四个要件的客观存在都是要由原告(受害者)来举证证明的。鉴于受害者处于弱势地位、举证相应困难、相关证据掌握在作为强势的被告一方,或者相关证据处于被告方控制之中等原因,将本属于原告的举证责任之中的“行为人主观上是否存有过错”这一待证事实的举证责任加以倒置。亦即通常是将主观过错这一构成要件的举证责任予以倒置。其本质上,是要突出损害后果与主观过错之间是否存在着关联性的证明问题。在涉嫌侵权行为人特定且负有特定责任、损害后果存在的情况下,基本假设的逻辑结构已经形成:因为行为人有过错,从而导致了损害后果的发生,因此必须要承担责任。“行为人清楚是谁”、“行为人有特定义务”、“损害结果发生”这些事实已经被原告举证予以证明,而要受害者进一步证明行为人的行为是不正当(主观上是存有过错)的,显然是困难而且是对受害者不公平的。作为负有特定义务(责任)之行为人,对其行为的正当性(客观上的行为如果是正当的,就表明了其主观上是没有过错的)就负有举证责任。

可见,举证责任的倒置,就是在损害客观存在之现状下,要通过行为人举证来证明其行为之正当性这一特定的待证事实,进而佐证其主观上没有过错,最终无须承担责任。如果行为人无法举证证明其行为的正当性,则基于损害后果的事实,推定行为人的行为不具有正当性,其主观有过错,因而就要承担责任。《证据规定》第4条第8款明确规定:因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。对医疗损害纠纷案件的举证责任倒置,将两个构成要件予以倒置实行“双重证明”,实属特殊。据此,有观点认为医疗侵权纠纷案件的举证责任不能倒置,只能由患者承担举证责任。②胡学军:《解读无人领会的语言——医疗侵权诉讼举证责任分配规则评析》,《法律科学》2011年第3期。表面上看,此处分别规定了两种情况:第一种情况是客观上的结果与医疗行为的关联性。如果医疗行为与损害后果不存在因果关系(例如输氧的医疗行为与病患者的股骨头之坏死之间不存在因果关系),此作为一种客观事实,是可以被法医鉴定之证据证明的。医生实际做出了医疗行为,而损害结果事实上发生了,作为行为人其有责任对两者不存因果关系举证。第二种情况是行为与结果有因果关系,行为是否正当。亦即在行为与结果之间存在因果关系的前提下,进一步需要探究的就是该行为是否具有正当性。例如,对一位器官移植手术病患者采取了正常的感染防治措施,因病患者的身体素质较差,最终导致了感染并发症。医生的器官移植医疗行为是按照医疗操作规程进行的,具有完全的正当性。一旦行为的正当性被证明,则法律上的行为与结果之间的因果关系也就必然被隔断。无论是第一种还是第二种情况,其核心问题只有一个:行为是否具有正当性,即行为人是否具有主观过错。可见,仍然是单一的主观错过的证明标准而非“双重标准”。特定情形下“被告否认的,由被告负举证责任”并非是要被告举证证明否认本身,而是要举证证明其行为具有正当性,从而证明被告的行为与损害结果之间没有关联性,或者证明其在主观上没有过错。

公元1883年,德国法学家优理务斯·格拉查(Juljus Glaser)将举证责任区分为主观的举证责任(主观证明责任)与客观的举证责任(客观证明责任)。进而有观点认为主观举证责任是不可倒置的,也是不可转移的;而客观举证责任,则是指在案件事实存在与否真伪不明时,由一方当事人承担的受到不利裁判的结果则是可以转移的。①单云涛:《民事举证责任若干问题研究》,《政法论坛》1992年第2期。现实中,有对举证责任转移产生误解的情形。②单国军:《民事举证责任倒置研究——兼谈民是举证责任的“正置”》,《法律适用》2002年第2期。例如,原告主张“送货单”上有被告法定代表人的签名(举出了“收货单”,对应举出了被告的《营业执照》上显示的“法定代表人”的记载),被告提出该签名人不是其法定代表人的抗辩,则发生举证责任的转移,进而由被告负举证责任。事实上,被告提出的是抗辩,则应当对该抗辩的事实(被告的法定代表人是谁这一客观事实)予以举证(如工商关于法定代表人变更的登记的资料、新的《营业执照》等)。客观上,举证责任转移只是一种客观上的比喻,其并未免除应负举证责任一方的责任,亦非一方之举证责任转移到了向对方,其恰恰是“谁主张谁举证”规则在起作用。③王利明:《论举证责任倒置的若干问题》,《广东社会科学》2003年第1期。《证据规定》第7 5条规定的“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供的,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”该规定并非是举证责任的倒置,亦非举证责任的转移,而是“谁主张谁举证”的具体化。“有证据证明一方当事人持有证据”,本身就意味着主张者已经有效地举证,对方“无正当理由拒不提供的”,因其抗辩缺乏证据而最终承担“举证不能”之后果——推定该主张成立。

事物的位置是客观的,其不以人的主观意志为转移,但是对事物位置的评判则受到来自于评判者所处的方位、价值观等诸多方面因素之影响。举证责任规则体系,是基于选择某种标准架构形成的,却并非是唯一或绝对的,当确定另一标准时会出现另外一个体系结构。对举证责任分配问题,做全方位多角度的审视,做分层次地分析,有助于科学地理解举证责任分配的真正意义在于确定由谁来担负举证义务。“谁主张谁举证”是一项基本的举证规则,在此基础上,出于相关利益考量,还存有一些例外之情形。主张与诉求、抗辩、否认、待证事实都有一定的关联性,不可简单地将之完全等同性理解。证明客观存在,是民事诉讼活动之核心所在。

(责任编辑:王建民)

●法学论坛

收稿日期:作者单位:武汉大学法学院2016-02-18

中图分类号:DF72

文献标识码:A

文章编号:1674-9502(2016)02-051-10