陕北盐盆东缘奥陶系马家沟组碳酸盐岩微相及沉积环境分析

蒋苏扬 (长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100;中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

张永生 (中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

何幼斌 (长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

邢恩袁 (中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

陕北盐盆东缘奥陶系马家沟组碳酸盐岩微相及沉积环境分析

蒋苏扬(长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100;中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

张永生(中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

何幼斌(长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

邢恩袁(中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037)

[摘要]通过野外实测剖面资料和室内薄片鉴定资料综合分析,结合区域地质资料,对陕北盐盆东缘奥陶系马家沟组(Om)碳酸盐岩微相进行了系统研究,共划分出6个微相类型,分别为:粉晶白云岩微相、泥质白云岩微相、砾屑白云岩微相、泥晶灰岩微相、泥质条带灰岩微相及粉屑灰岩微相。参照威尔逊碳酸盐岩综合相模式,将Om划分为开阔台地相、局限台地相、台地蒸发岩相3个相带。通过分析纵向上相带的变化特征,认为研究区Om是在陆表海碳酸盐台地沉积背景下发育的3个海退到海进沉积旋回。东-西连井剖面对比分析表明东缘沉积环境与盆内在纵向上有极好的耦合性,华北板块东部在Om沉积期可作为良好的预备盆地对陕北盐盆进行物源补给。

[关键词]陕北盐盆;奥陶系;马家沟组;碳酸盐岩微相;沉积演化

陕北奥陶纪盐盆地是较为理想的成盐盆地,不但分布范围广,而且盐层厚已达到钾镁盐沉积阶段[1]。在石油及天然气勘探中,施钻百余口,其中见盐孔20余口,但遗憾的是至今未能找到具工业品位的厚钾盐矿层[2],究其原因是对该区的沉积演化规律研究不够深入。笔者通过对陕北盐盆东缘奥陶系碳酸盐岩沉积微相研究,探索纵向上的相变规律,为研究区东缘的沉积演化及岩相古地理编图提供依据;为盆缘与盆内沉积环境的对比及平面上相带展布的研究提供基础。此外,韩尾沟剖面位于离石断裂带,而离石断裂带在奥陶纪作为东源控盆断裂对陕北盐盆沉积环境影响重大,研究韩尾沟剖面的沉积演化可以为离石断裂带的研究以至盐盆成钾模式的建立提供理论支持,并有利于成盐盆地外围预备盆地演化的研究。

1区域地质背景

陕北盐盆位于鄂尔多斯盆地中东部,东至吕梁隆起,南临渭北隆起,西起天环坳陷,北依伊盟隆起[3]。华北地台在奥陶纪四周基本上被古陆和岛群所围限,致使华北地台成为半封闭的古地理环境[4]。陕北盐盆是在台内坳陷所形成的局限盐湖。

2岩石地层特征

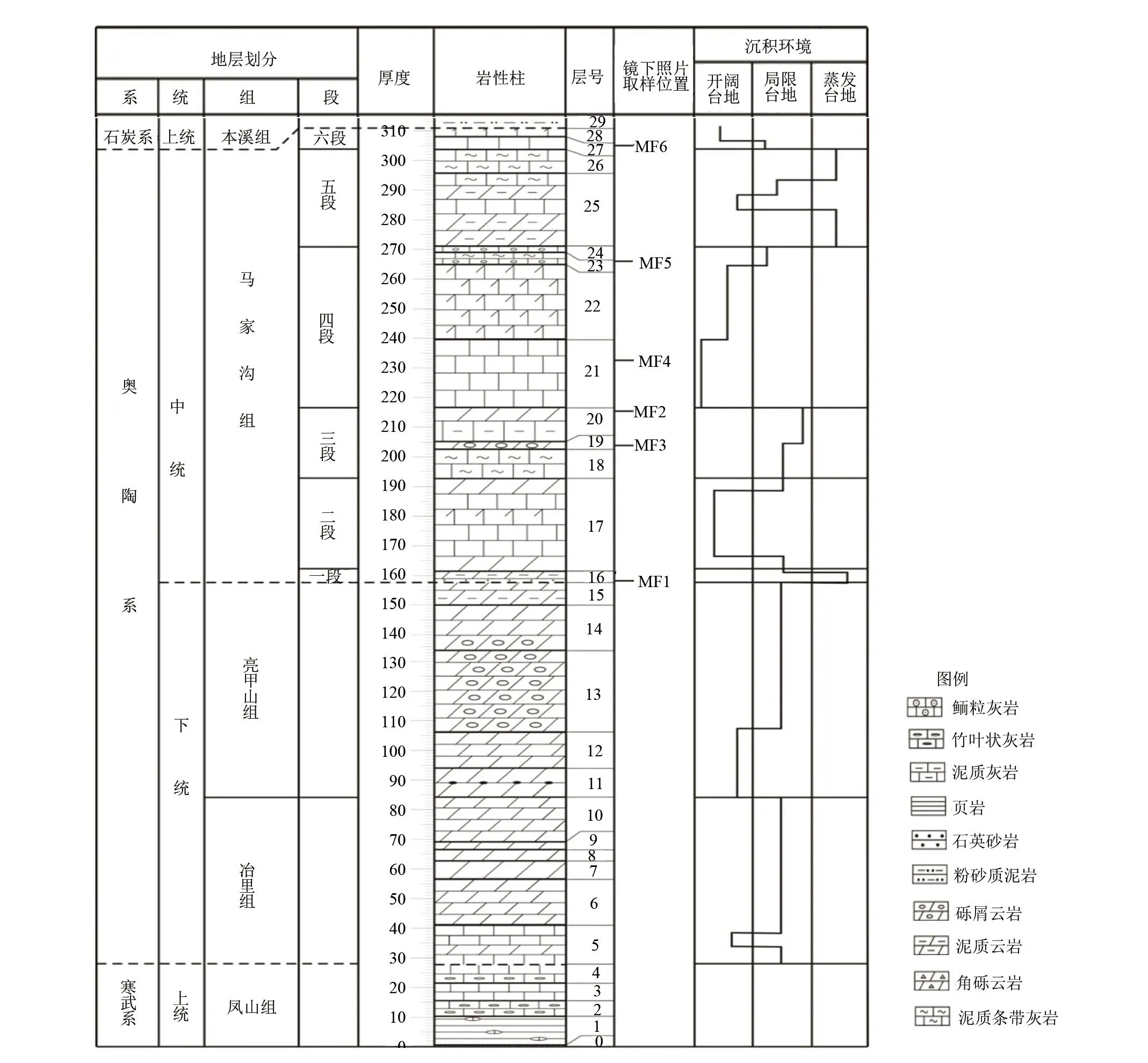

研究区属于鄂尔多斯盆地中东部,下古生界在研究区广泛出露,其底与变质岩系呈角度不整合接触,顶部被石炭系本溪组平行不整合覆盖[7]。奥陶系自下而上依次划分为冶里组、亮甲山组、马家沟组(Om)[8],其中Om又可以细分为6段(Om1~Om6)(图1)。

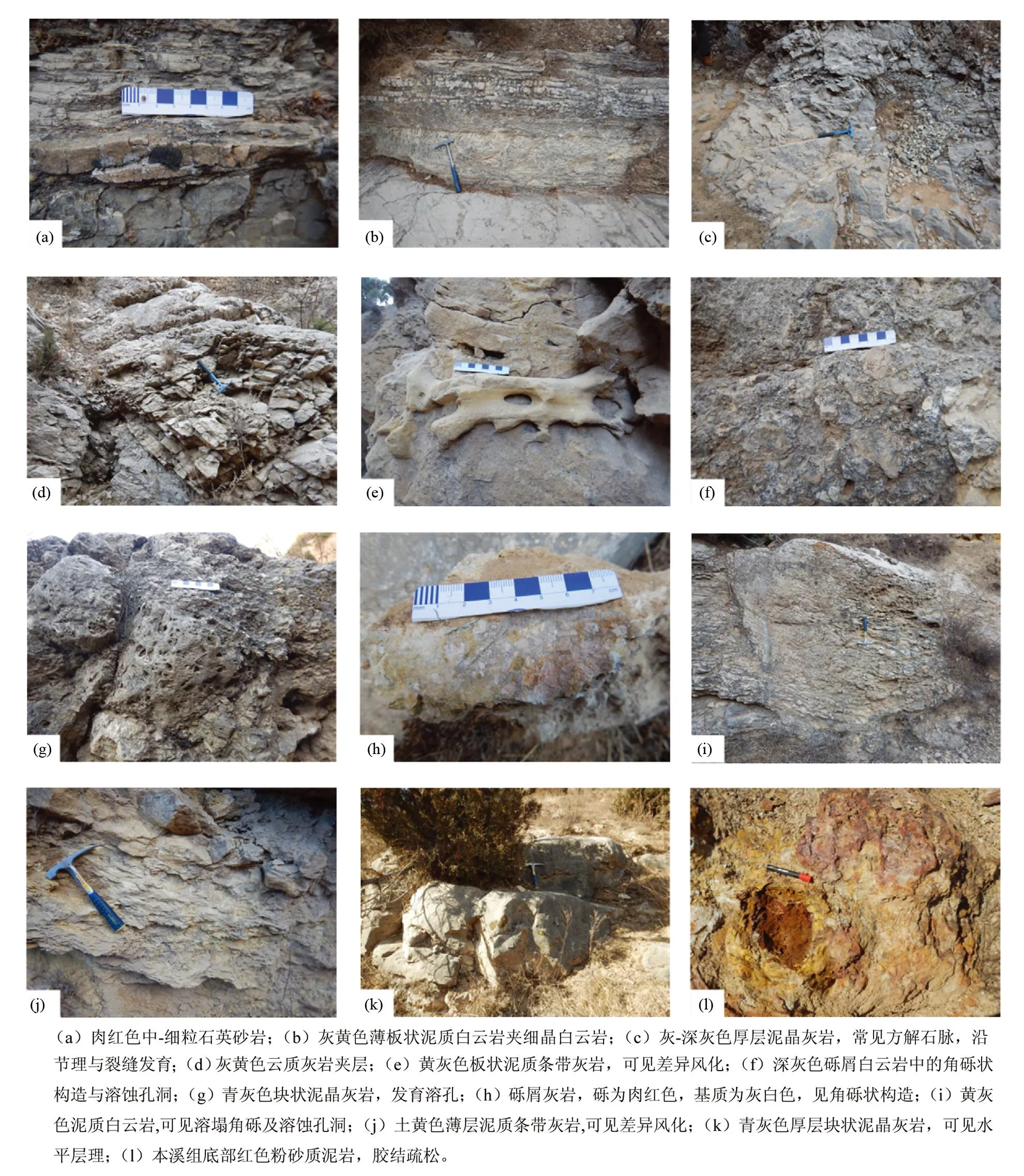

图1 华北陆块奥陶系综合地层格架

1)Om1底部为2cm厚肉红色含砾中细粒石英砂岩,质纯,胶结致密,抗风化,在剖面上成一条突出、稳定分布的小层;下部为薄层泥质白云岩夹细晶白云岩;上部为灰黄色板状泥质白云岩夹泥灰岩,溶塌角砾构造不明显,但在剖面东部约2km的苍湾地区十分发育(图2(a)、(b))。该段厚度为4m。

2)Om2底部为深灰-灰黑色薄层泥粉晶灰岩夹灰黄色薄层状泥晶白云岩,泥晶白云岩夹层中含鸟眼构造,不规则晶洞,偶见石膏假晶;上部为灰-深灰色中厚层块状泥晶灰岩,夹灰色中层板状白云质灰岩,风化色为黄灰色,层系向上白云质含量增加,泥晶灰岩中发育节理裂缝,方解石脉顺节理分布,层面上可见生物遗迹,以平管和倾斜钻孔为主(图2(c)、(d))。该段厚度为32m。

3)Om3底部为灰色泥质条带灰岩,条带宽约0.6cm,灰岩单层厚度约2~3cm;下部为灰色块状角砾状白云岩,角砾为黄灰色灰砾,砾径1~2.5cm,磨圆分选均较差,成团块状,未见溶塌角砾。基质滴酸微气泡,应为白云质,层厚度向上变薄,白云质含量减少,见溶蚀孔洞。上部为灰黄色-黄色中-厚层状泥质泥晶灰岩,泥质条带灰岩差异风化显著,层序向上泥质含量降低,灰质含量增加,发育水平层理及溶蚀孔洞(图2(e)、(f))。该段厚度为23m。

4)Om4下部为青灰色中厚层块状泥晶灰岩,部分被白云石化,呈云斑状,夹中薄层生物碎屑泥晶灰岩;上部为青灰色中厚层块状白云质灰岩,夹数层灰褐色中薄-中厚层泥晶白云岩,白云岩夹层向上增多;顶部有一套灰白-浅肉红色泥质条带灰岩-砾屑白云质灰岩的岩石组合,泥质条带灰岩差异风化显著,富含钙质。砾屑白云质灰岩基质为浅肉红色,砾屑为灰白色灰砾,磨圆中等,呈次棱角状(图2(g)、(h))。该段均发育溶蚀孔洞,砾屑白云质灰岩中可见角砾状构造,厚度为55m。

5)Om5下部为黄白色泥质白云岩;中部为青灰色中薄层状白云质灰岩;上部为黄色泥质白云岩[10]、泥灰岩;顶部可见土黄色泥质条带灰岩。中下部均发育水平层理,下部可见膏溶角砾及溶蚀孔洞,上部可见鸟眼构造,顶部泥质条带灰岩差异风化明显(图2(i)、(j))。该段厚度为32m。

图2 陕北盐盆东缘Om各段野外露头照片

6)Om6在研究区内出露不好,为青灰色厚层块状泥晶灰岩夹泥质条带白云质灰岩,可见生物碎屑,顶部被铁质侵染呈褐红色,发育水平层理(图2(k)、(l))。该段厚度为7m。

3微相类型

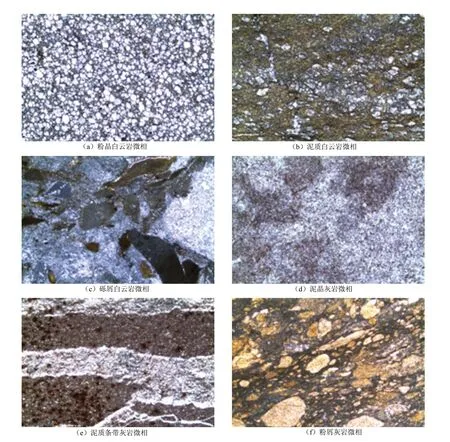

通过对碳酸盐岩薄片的观察,根据其基本组分中颗粒、泥质、胶结物、晶粒、生物格架的类型、含量以及镜下显微构造,再结合野外露头观察的沉积构造,将研究区奥陶系共划分出6个微相,并为分析沉积环境提供重要的依据。

1)粉晶白云岩微相(MF1) 以白云石晶粒为主,白云石体积分数大于80%,泥质体积分数小于20%,晶粒间充填的主要为泥晶白云石。白云石晶体呈自形,结晶较好,粒径在20~50μm,为粉晶级别(图3(a))。野外露头上呈薄层展布,可见水平层理,偶可见鸟眼构造。为典型的准同生白云岩特征,可出现在干旱地区潮间带上部至潮上带的蒸发环境[11~13]。

2)泥质白云岩微相(MF2)白云石体积分数大于65%,泥质体积分数小于35%,白云石呈半自形,晶粒粒径在20~50μm。泥质成分为陆源物质及灰泥,呈条带状展布。与MF1相比泥组分的含量明显升高,晶粒粒径可达到细晶级别,存在一定的重结晶作用(图3(b))。野外露头上呈薄层展布,表明较弱的水动力条件。可见明暗相间条纹,明条纹白云质含量较高,暗条纹陆源泥质含量较高。可出现在潮上带有陆源物质补给的干旱环境条件下[11~13]。

3)砾屑白云岩微相(MF3)砾屑体积分数占35%,成分主要为陆源黏土物质。基质成分主要为泥晶白云石,占65%。砾屑分选磨圆较差,呈角砾状,基底式胶结(图3(c))。野外露头上以深灰色凹凸不平的团块状分布,可见溶蚀孔洞。可认为该微相在潮上带准同生白云岩的沉积过程中混入了经破碎的半固结或已固结的陆源碎屑物质[11~13]。

4)泥晶灰岩微相(MF4)以泥晶方解石作为主要结构组分,占90%。基本由粒径在1~2μm的泥级方解石组成(图3(d))。颗粒生物碎屑含量极少,不含陆源物质,在后期部分被白云化。野外露头上呈块状分布,后期表面风化淋滤形成溶蚀孔洞,可见水平层理,表明了水体清洁且较深的低能开阔台地环境。

5)泥质条带灰岩微相(MF5) 方解石占60%,泥质条带占40%,方解石以泥晶为主,粒径在1~2μm(图3(e))。泥质条带成分主要为陆源泥级的碎屑物质,条带顺层展布。野外露头上可见差异风化现象,结构疏松,泥质条带层与灰岩层呈互层状展布。反映了海平面多次的上升与下降,在下降的过程中陆源碎屑的补给,但仍以靠陆一侧较浅的开阔台地为主要沉积背景。

6)粉屑灰岩微相(MF6)粉屑占40%,基质占60%。粉屑成分为粉晶方解石,粒径在20~50μm,分选、磨圆均一般,基质成分为泥晶方解石(图3(f))。野外露头上呈块状分布,可见水平层理。该微相是由原始的粉晶灰岩经破碎形成粉屑级别的内碎屑颗粒再搬运至开阔台地安静、较深的水体环境下形成的。

4微相组合及沉积环境分析

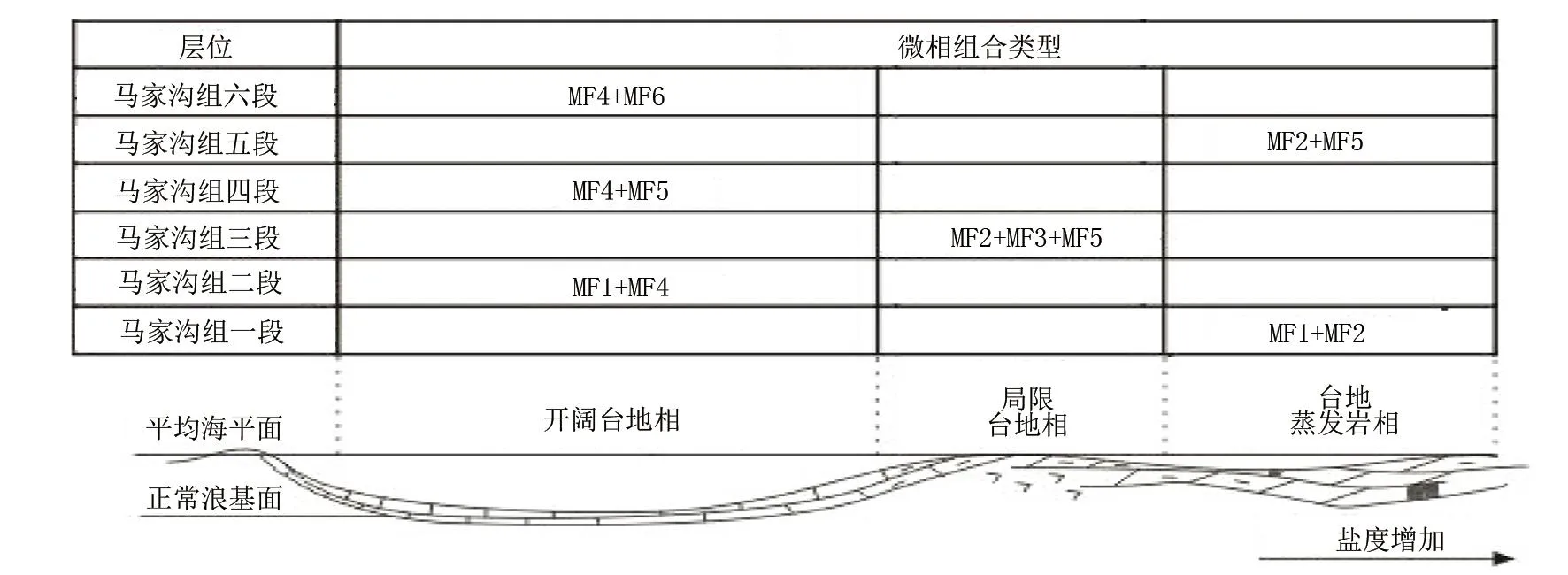

通过对上述微相的镜下鉴别及环境分析,以威尔逊碳酸盐岩综合相模式为基准,结合区域地质背景,将该剖面各个微相划入不同相带,并对各相带进行沉积环境分析[14~16]。

由于剖面缺乏深水陆棚及台地边缘高能相带的沉积表征,故所划分的相带基本位于威尔逊碳酸盐岩综合相模式近岸一侧的宽相带,其中包含:开阔台地相,局限台地相,台地蒸发岩相,与该区域陆表海碳酸盐岩台地的沉积背景一致,反映了低能的沉积环境[17~19]。开阔台地相包括MF1、MF4、MF5、MF6;局限台地相包括MF2、MF3、MF5;台地蒸发岩相包括MF1、MF2、MF5。

图3 陕北盐盆东缘Om碳酸盐岩微相镜下照片

Om1微相组合类型为MF1+MF2,可见地下水溶蚀石膏形成的溶塌角砾构造,形成于台地蒸发岩的沉积环境;Om2微相组合类型为MF1+MF4,生物遗迹为平管和倾斜钻孔,表明一定的水深,形成于开阔台地的沉积环境;Om3微相组合类型为MF2+MF3+MF5,较Om1泥质含量增高,但未见膏溶角砾,形成于局限台地的沉积环境;Om4与Om2相似,微相组合类型为MF4+MF5,故形成于开阔台地的沉积环境;Om5微相组合类型为MF2+MF5,发育膏溶角砾、鸟眼构造,形成于台地蒸发岩的沉积环境;Om6虽然出露不好,但岩性较为单一,微相组合类型为MF4+MF6,形成于开阔台地的沉积环境(图4)。

根据野外实测剖面资料和室内薄片观察分析以及微相、相带类型的划分,绘制出韩尾沟剖面奥陶纪沉积相分析柱状图(图5)。

图4 基于威尔逊碳酸盐岩综合模式下各段相带分布图

图5 陕北盐盆东缘韩尾沟剖面奥陶纪沉积相分析柱状图

5沉积演化特征

区域在陆表海碳酸盐台地沉积的大背景下,由于在Om1的底部出现了一套陆源物质(2cm厚肉红色含砾中细粒石英砂),且Om1与三山子组二段的产状基本一致,故可以认为三山子组二段沉积结束后,区域内经历一次海退,遭受了短暂的风化剥蚀,少量陆源物质注入,该时期的水体很浅,为气候干热的台地蒸发岩沉积环境;Om2沉积初期,区域经历了一次海侵,适宜浅海生物生存,在Om2下部可见生物碎屑及遗迹,之后海平面开始下降,故其上部随白云质含量增高,从开阔台地逐渐变为局限台地;在经历Om2沉积末期的海退后,Om3沉积期的环境为局限台地,但其层序向上泥质含量降低,灰质含量增加,反映了在Om3沉积末期海水逐渐变深的状态;Om4沉积期为区域内最大的一次海侵,在开阔海沉积了相当厚度的厚层泥晶灰岩,沉积厚度为该区域之首,但在顶部位置出现的泥质条带灰岩与溶蚀孔洞表明了在Om4末期也出现了海退的情况;Om5在海侵的背景下沉积,主要为台地蒸发岩相,但在Om5的中部出现了一套青灰色中薄层状白云质灰岩,与上、下岩性有较大差异,可认为是一标志层,为Om5内部最大的一次海侵;之后水体再次加深,Om6的沉积环境与Om2类似,Om6上部出现风化壳,石炭系本溪组平行不整合于奥陶纪地层之上,可见奥陶纪后,区域再次遭受风化剥蚀,缺失志留系、泥盆系[21~23]。

综上所述,区域在奥陶纪为陆表海碳酸盐台地的沉积背景,海平面频繁变化,经历了亮甲山期的风化剥蚀之后,在Om沉积时期海平面变化幅度较大的有6次,沉积环境经历了3次从局限台地或蒸发台地至开阔台地的交替变化,Om1、Om3、Om5沉积期为海退期,Om2、Om4、Om6沉积期为海侵期,反映了3个从海退到海进的沉积旋回。

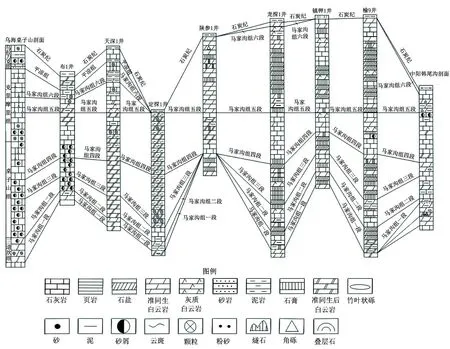

6盆地东-西沉积环境对比

鄂尔多斯盆地分为东、西2部分,东部包含盆内东部钻井(榆9井、镇钾1井、龙探1井、陕参1井)与东部露头(中阳韩尾沟剖面);西部包含盆内西部钻井(定探1井、天深1井、布1井)与西部露头(乌海桌子山剖面)。根据前人对该区地层格架的研究,再结合岩相及标志层,建立了鄂尔多斯盆地东西连井(剖面)对比图,如图6所示。

1)Om1全盆地除陕参1井以外均发育,以镇钾1井发育最好。盆地东部钻遇石盐、石膏层,而在东部露头及盆地西部以泥质白云岩为主,而西部露头桌子山地区可见到高能潜水环境下的砂屑灰岩,表明Om1沉积期全盆地以蒸发环境为主,而盆地东部的蒸发条件最为强烈。该段以岩相及Om1底部较纯的石英砂岩标志层以及不整合面作为对比依据。

2)Om2全盆地发育稳定,整体为海侵的大背景。东部以发育厚层块状泥晶灰岩为主,偶见石盐、泥质白云岩夹层,向西逐渐过渡为砂屑灰岩。该段以岩相及微体古生物构建的古生物地层格架作为对比依据。

3)Om3是在海退的背景下沉积,盆内东部钻井以石盐为主,夹有石膏和白云岩,偶可见淡化夹层。两侧较盆内东部的环境相对淡化,以准同生白云岩、泥质白云岩为主,西部逐渐过渡到砂屑灰岩。该段以蒸发岩系组合以及由淡化夹层的中古生物建立的地层格架作为对比依据。

4)Om4在Om中最为发育,沉积厚度最大,为Om沉积期最大的一次海侵,盆缘地层较盆内发育较薄。全区以发育云斑灰岩、泥晶灰岩为主,表明沉积环境水体较深,西缘可见泥屑、颗粒灰岩。该段与上、下地层岩性差异明显,较易于对比划分。

5)Om5为Om最大的一次成盐期,石盐、石膏发育厚度最大,镇钾1井与榆9井沉积厚度均达到了500m。盆内西部及东西缘地层相对于东部较薄,以准同生白云岩、泥质白云岩为主,至西缘桌子山地区发育角砾灰岩。该段盆内蒸发岩系除了常见的石盐和石膏夹层,还在榆9井发现了厚层含钾石盐段。该段盆内外岩性差别较大,但在岩性组合上普遍含泥质薄夹层,且还在中上部有一套青灰色中层状白云质灰岩可作为标志层,因此海退期特有的岩性组合特征可作为对比的重要标志。

图6 鄂尔多斯盆地东-西连井(剖面)对比图

6)Om6在全区普遍不发育,仅在东缘韩尾沟剖面,西缘桌子山剖面零星展布,以泥晶灰岩、砂屑灰岩为主要岩性。通过微体古生物地层格架作为地层对比的依据。

综上对比可见,盆地东缘相对于盆内环境较为淡化,不是成钾的有利靶区,但是沉积环境在纵向上有极好的耦合性,表明华北板块东部Om沉积期可作为陕北盐盆良好的预备盆地补给物源。位于盆内西部的定探1井缺失Om5及其上部地层,表明西部在Om5沉积期存在抬升及剥蚀,与盆地东部形成构造单元的相对隔离,而Om5是重要的含钾层段,故西缘不能作为有利的物源供给区。

7结论

1)陕北盐盆东缘奥陶系碳酸盐地层共归纳出6个沉积微相类型,分别为:粉晶白云岩微相、泥质白云岩微相、砾屑白云岩微相、泥晶灰岩微相、泥质条带灰岩微相及粉屑灰岩微相。

2)研究区为陆表海碳酸盐台地沉积的大背景,奥陶纪沉积环境经历了3次从局限台地或蒸发台地到开阔台地的交替变化。Om1、Om3、Om5沉积期为海退期,Om2、Om4、Om6沉积期为海侵期。

3)陕北盐盆东缘Om5内发育一套青灰色中层状白云质灰岩,表明在Om5沉积期海退蒸发的大环境下,经历了一次较大的海侵,该层在盆地中东部均发育良好,可作为盆地东部连井(剖面)的标志层。

4)鄂尔多斯盆地东缘奥陶系沉积环境分析表明,东缘沉积环境与盆内在纵向上有极好的耦合性,根据蒸发岩矿物沉积序列,华北板块东部Om沉积期可作为陕北盐盆良好的预备云膏盆地补给物源。

[参考文献]

[1]袁鹤然,郑绵平,陈文西,等.陕北成盐盆地奥陶纪成钾找钾远景分析[J].地质学报,2010,84(11):1554~1564.

[2] 张永生,邢恩袁,郑绵平,等.陕北奥陶纪盐盆厚层钾石盐高矿化段的发现及其找钾启示[J].地球学报,2014,35(6):693~702.

[3] 赵振宇,郭彦如,王艳,等.鄂尔多斯盆地构造演化及古地理特征研究进展[J].特种油气藏,2012,19(5):15~20.

[4] 陈文西,袁鹤然.陕北奥陶纪盐盆的区域成矿地质条件分析[J].地质学报,2010,84(11):1565~1574.

[5] 陈启林,白云来,马玉虎,等.再论鄂尔多斯盆地寒武纪岩相古地理及沉积构造演化[J].吉林大学学报(地球科学版),2013,43(6):1697~1715.

[6]黄道军,文彩霞,季海锟,等.鄂尔多斯盆地东部奥陶系风化壳储层特征及主控因素分析[J].海相油气地质,2009,14(3):10~18.

[7]史基安,邵毅,张顺存,等.鄂尔多斯盆地东部地区奥陶系马家沟组沉积环境与岩相古地理研究[J].天然气地球科学,2009,20(3):316~324.

[8]李斌.鄂尔多斯盆地下古生界层序地层及岩相古地理研究[D].北京:中国地质大学(北京),2009.

[9]郭彦如,赵振宇,付金华,等.鄂尔多斯盆地奥陶纪层序岩相古地理[J].石油学报,2012,33(z2):95~109.

[10]姚泾利,王保全,王一,等.鄂尔多斯盆地下奥陶统马家沟组马五段云岩的地球化学特征[J].沉积学报,2009,27(3):381~389.

[11]刘燕,付金华,李建明,等.鄂尔多斯盆地东部奥陶系马家沟组云岩成因机理分析[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2011,33(11):46~50.

[12]张永生.鄂尔多斯地区奥陶系马家沟群中部块状云岩的深埋藏白云石化机制[J].沉积学报,2000,18(3):424~430.

[13]苏中堂,陈洪德,徐粉燕,等.鄂尔多斯盆地马家沟组云岩成因及其储集性能[J].海相油气地质,2013,18(2):15~22.

[14]王千遥,冯乔,王太元,等.基于沉积微相的野外露头剖面准层序分析——以鄂尔多斯盆地奥陶系临汾晋王坟剖面马家沟组为例[J].沉积与特提斯地质,2014,25(2):18~28.

[15]袁路朋,周洪瑞,景秀春,等.鄂尔多斯盆地南缘奥陶系碳酸盐微相及其沉积环境分析[J].地质学报,2014,88(3):421~432.

[16]张中欣.鄂尔多斯盆地中东部奥陶系马家沟组层序地层特征研究[D].西安:西安石油大学,2012.

[17]董兆雄,姚泾利,孙六一,等.重新认识鄂尔多斯南部早奥陶世马家沟期碳酸盐台地沉积模式[J].中国地质,2010,37(5):1327~1335.

[18]黄丽梅,李建明,黄正良,等.鄂尔多斯盆地东部地区早奥陶世马家沟期沉积模式探讨[J].新疆地质,2012,30(1):80~84.

[19]侯方浩,方少仙,董兆雄,等.鄂尔多斯盆地中奥陶统马家沟组沉积环境与岩相发育特征[J].沉积学报,2003,21(1):106~112.

[21] Trave A. Paleoecological interpretation of transitional environments in eocene carbonate(NE Spain) [J].Palaios, 1996, 11:141~160.

[22] Guy H S.Modeling carbonate microfacies in the context of high-freqency dynamic relative sea-level and environmental changes[J]. Journal of Sedimentary Research, 1999, 69(4): 947~961.

[23] Steinhauff M D. Modeling carbonate microfacies in the context of high-freqency dynamic relative sea-level and environmental changes-discussion[J]. Journal of Sedimentary Research, 2000, 70( 6):1333~1334.

[编辑]邓磊

[文献标志码]A

[文章编号]1673-1409(2016)5-0001-09

[中图分类号]TE121.3

[作者简介]蒋苏扬(1990-),男,硕士生,主要从事沉积学、岩相古地理、地球化学方面的学习与研究;通信作者: 张永生, zys_601@126.com。

[基金项目]中国地质调查局地质调查工作项目 (1212011085516);国家重大基础研究计划“973”课题 (2011CB403001)。

[收稿日期]2015-11-20

[引著格式]蒋苏扬,张永生,何幼斌,等.陕北盐盆东缘奥陶系马家沟组碳酸盐岩微相及沉积环境分析[J].长江大学学报(自科版), 2016,13(5):1~9.