LC砂砾岩油藏出水类型及控水对策研究

姚军朋,令狐松 (中国石油集团测井有限公司油气评价中心,陕西 西安 710077)

常琳 (中国石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌 736200)

孙小艳 (新疆大学地质与矿业工程学院,新疆 乌鲁木齐 830047)

季赟,邓生青 (中国石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌 736200)

LC砂砾岩油藏出水类型及控水对策研究

姚军朋,令狐松(中国石油集团测井有限公司油气评价中心,陕西 西安 710077)

常琳(中国石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌 736200)

孙小艳(新疆大学地质与矿业工程学院,新疆 乌鲁木齐 830047)

季赟,邓生青(中国石油青海油田分公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌 736200)

[摘要]LC油藏是我国西部新投入开发的砂砾岩油田,开发过程中出水现象普遍,已经成为制约产量的主要原因之一,油井控水是该油藏开发的技术难题之一。在油藏生产动态资料分析基础上,研究认为该油藏单井出水来源主要有4类,根据各种资料采用逐步排除法建立了出水来源多因素综合识别模式,利用该模式并结合生产数据开展了单井产水类型及变化特征研究,根据不同类型井的出水状况,通过深入分析出水机理和油藏出水分布规律,提出有效措施进行分类控水,现场应用取得良好效果。

[关键词]砂砾岩;出水类型;出水成因;出水识别模式;分类控水对策

国内外砂砾岩油田开发实践证明,砂砾岩油藏地质特征往往比较复杂,包括储集层沉积特性、常规物性和孔隙结构以及纵横向非均质性,给砂砾岩油藏开发带来了很困难。虽然砂砾岩油藏的石油地质特征、开发技术与方法和砂岩油田有很多相似之处,但砂砾岩油藏存在着自身的许多特殊性导致开发过程仍然存在很多问题需要去研究。

LC砂砾岩油藏开发过程中存在产液量变化大、见水早、含水上升快、产油量递减快、出水类型复杂、出水水源多样等主要问题。究其原因,主要是LC油藏既有构造油藏特征又有岩性油藏特征,含油饱和度低,纵向油水间互,物性、含油性和电性层间差异大,油水层解释符合率低,储层薄、压裂改造后产能低且易水窜。含水上升是产量下降的主要原因之一,油藏出水已成为影响油田稳产、开发调整的关键因素。因此,急需建立油藏出水来源识别模式,搞清油藏产水来源和分布规律,确定有的放矢的控水对策,为采取有针对性的开发技术与综合治理措施提供依据,对提高砂砾岩油藏采收率具有重要意义。

1油藏简况

LC砂砾岩油藏发现于2008年,油藏位于古近系路乐河组,是砂砾沉积物滑塌再搬运而形成的近岸水下扇沉积。由于具有多物源、近距离、相变快、多期次沉积特点,表现出沉积粒度不均、空间展布复杂、储层品质差且纵向差异大、非均质严重等特征。

该油藏于2009年5月进入试采,2009年11月开始试注水,2011年3月开始进入开发阶段。截至2013年12月,油藏共投入采油井91口(开井58口),平均单井日产油1.60t,年产油4.931×104t,综合含水率76.4%。注水井43口(开井39口),平均单井日注水14.61m3,年注水22.816×104m3,累计注水77.92×104m3。2013年年注采比1.32,累计注采比1.27。油藏阶段自然递减率42.58%,综合递减率34.56%。油藏没有无水采油期,含水上升速度快。

2单井出水类型与特征

2.1油井出水来源及识别

1)返排工作液钻井过程中泥浆滤液侵入地层,投产后井底压力降低,产出的泥浆滤液进入井筒;此外,各种措施作业过程中,压井液、压裂液等也会侵入地层,开井后在压差作用下从地层返排出来。

2)层内水主要有层内可动水和层内束缚水两种。层内可动水是储层内大孔隙中的地层水,电性特征上表现为含水储层,通常分布于受构造控制的油水过渡区或水区,或受岩性、物性影响油驱水不彻底的储层;层内束缚水是指由毛细管两端压力差决定能否流动的毛细管滞水,常因层内孔隙压力降低而膨胀,部分变为可动水。

3)层间水主要是指生产层射开后由于某种原因产出邻层的水,而本身不含水。层间水一种以单独的水层存在于油层之间,另一种以束缚水形式存在于层间泥质夹层中。

图1 研究区砂砾岩油藏出水来源判识模式

4)注入水一方面是由于油藏本身发育微裂缝,注入水快速突进导致油层产出;另一方面是油井常需要压裂改造来获得产量,因压裂规模偏大,纵向或平面上沟通注水井或导致注入水快速推进,产出注入水。

研究区砂砾岩油藏既受岩性影响又受构造影响,井型既有直井又有水平井,储层改造既有压裂又有酸化,单井出水来源十分复杂,油井出水现象普遍,出水来源识别成为综合治理的关键。通过油井地质特征、生产动态特征和不同水源的影响因素分析,采用逐步排除法得到了出水来源识别模式[2],具体如图1所示。

2.2单井出水类型及变化特征

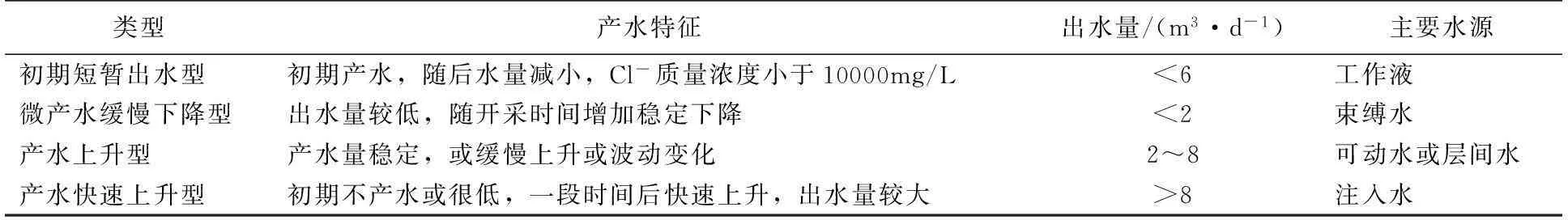

根据油井出水来源,依据单井生产数据及出水动态变化特征,可以将研究区单井出水类型分为4类(表1)。从水源来看,油井出水主要包括层间水、层内可动水、层内束缚水、注入水。

表1 单井出水类型及变化特征

2.2.1初期短暂出水型

这种出水类型见水井主要在投产初期1个月左右有水产出,随后产水量会急剧下降,射孔投产井出水量一般小于3.0m3/d,压裂、酸化措施井初期出水量较大。生产中表现为“水落油出”现象,随排采时间的增加出水量在1~2月内急剧减小,以至不再产水(图2)。

2.2.2微产水缓慢下降型

这种出水类型见水井主要分布在构造边部的高束缚水低含油饱和度岩性油藏区,油层天然能量不足,岩性多为砾状砂岩,细砂以下粒度组分含量高,产层厚度在2~6m之间,储层物性为低孔低渗,微孔隙系统十分发育,孔隙壁上被大量毛细管水占据,致使束缚水含量高达40%以上。该类井投产后往往油水同出,总体产液量不高,有产量小于2m3/d的地层水产出,随着生产时间的增加产水量有逐步减小的变化规律(图3)。

图2 初期短暂出水型见水井采油曲线(LA井) 图3 微产水缓慢下降型见水井采油曲线(LB井)

2.2.3产水上升型

这种类型见水井一方面是油藏主力油层下部存在水层或油水同层投产即产出地层水,而处于油水边界附近的井,长期开采之后边水沿某一方向某个层位突进到产油层位,造成油井产出边水。另一方面,因为工程施工原因导致油井出水,由于储层纵向间距小、非均质性强,措施改造时压裂规模偏大,纵向上沟通相邻的含水储层或压裂窜层,同时压裂或酸化时也会解放邻近储层或泥岩层中的高束缚水,使其变为可动水,造成层间水产出。

该类井一般开井即见水,生产中出水一般较为稳定,产水量一般大于2m3/d,或缓慢上升或波动变化,随着含水上升产能逐渐下降(图4)。

2.2.4产水快速上升型

这种出水类型为注水开发后见水井,生产初期以产油为主,不见水或有小量水产出,有2~6个月的无水或低含水采油期,出水快速上升的主要原因是由于注入水快速突进导致,含水率在短时间内快速上升,部分油井表现出暴性水淹特征(图5)。由于油藏本身发育微裂缝,加之生产的非主力油层的井常需压裂改造来获得产量,部分井压裂规模偏大,纵向或平面上沟通高含水地层,加快了注入水的突进,导致过早产出注入水,含水上升速度和原油产量下降速度主要取决于注入水突破生产层段中微裂缝的快慢程度,随着含水率急剧上升,产能大幅下降。

图4 产水上升型见水井采油曲线(LC井) 图5 产水快速上升型见水井采油曲线(LD井)

3分类控水对策与实施效果

井间及同井不同开采层段之间,其出水特征和水源都存在差异[3]。综合储层物性、油水分布、水质分析、生产数据等资料,从出水分布规律研究入手,搞清出水油井分布特征[4,5],最终采取分类控水对策进行综合治理。

3.1出水分布规律研究

油藏单井出水来源主要为4类:层间水、层内可动水、层内束缚水、注入水;投产初期出水来源主要为层内束缚水,其次为层内可动水与层间水。随着油藏注水开发的不断推进,加之措施改造和工程因素,油藏出水类型不断复杂化,逐渐有注入水产出或与地层水混合产出,规律如下:①构造高部主力油层物性好,可动油饱和度高,投产初期无水产出;非主力层物性差,束缚水饱和度高,普遍产出束缚水;②构造边部和西部储层物性差,可动水和束缚水含量高,投产初期油水同产,以可动水和束缚水产出为主;③构造高-中部物性好,为砂砾岩或含砾砂岩储层,注入水突进速度快,见水后为注入水产出,构造中部注水见效后产水稳定上升,构造边部注水见效慢、产水低;④构造边部储层措施改造后易沟通纵向或平面含水层,主要为层间产水和注入水。

3.2分类控水对策及应用效果

不同类型的井出水原因不尽相同[6~9],投产初期出水来源主要为层内束缚水,其次为层内可动水与层间水;注水开发后储层易形成水窜通道,加之人工裂缝和天然裂缝,使得注水见效后快速水淹,主要为注入水。根据每口井的出水原因和变化规律,结合生产实际情况采取不同的治理措施进行分类控水[10],有利于提高单井产量和油藏采收率。

3.2.1加强测井精细解释,避免误射含水层

层内可动水产出主要是因为误射水层和含油水层。对研究区开展测井二次精细解释研究,有效避免误射水层,经研究共有11口井是由于储层本身含水或测井认识有偏差导致投产后高含水。因此,采取封堵水层、补射油层的针对性控水措施,共作业油井4井次,3口井见到好的效果,年增油1522t。

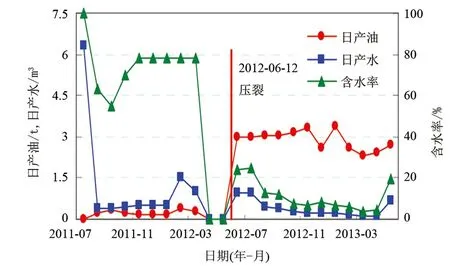

3.2.2控制生产压差或进行措施改造,抑制束缚水产出

图6 抑制束缚水产出后的油井采油曲线(LE井)

毛细管滞留束缚水主要受毛细管两端压差大小的控制,随着压差由小到大变化,孔隙壁表面的部分束缚水就会变为可动水随着油流一起产出。针对该类出水井的控水措施,一方面是合理控制生产压差,减小束缚水的产出;另一方面是采取酸化或压裂措施,增加孔隙中油相的渗透率,无论哪种措施均是抑制孔隙壁上水的流动,增大孔隙中油的产出。

图6为研究区LE井采油曲线图,该井位于构造边部岩性油藏区,属低孔、高束缚水饱和度储层,初期稳定产出地层束缚水0.47m3/d、油0.24 t/d,2012年6月12日进行压裂措施后水落油出,平均产出地层束缚水0.24m3/d、油2.88t/d。该类型见水井7口井采取了压裂、酸化措施,4口井见到了良好的控水效果。

3.2.3进行堵水和严控压裂规模治理层间水

对该类型油井采取有的放矢的综合控水措施。首先,根据出水井产水特征、压裂措施、邻井(层)情况查找层间水来源,采取纵向或平面封堵出水层、补射油层。对3口直井进行了封堵出水层、补射油层作业,均见到了好的效果,1口水平井因井段长封堵措施效果不理想。

针对油水互层、层间距小的储层,压裂或酸化作业时采取小规模压裂或酸化措施,控制压裂、酸化规模,避免沟通邻近水层或解放邻层束缚水。2013年6月以来措施改造的10口井均取得了较好效果。

3.2.4多措施并举减小注入水产出

对构造高部储层裂缝发育、强非均质储层采用周期注水措施,分配好各小层注水量,摸索合适的注水周期,改变优势水驱方向,提高水驱效果。对注入水未涉及区实施加密井网对策,调整水驱方向,提高驱油效率。对高水淹井采取油井转注对策,保持地层能量,改变水驱方向,扩大注水波及面积。针对低产液高含水井采用封堵后补层对策,保持单元注水,提高地层能量。该类型井治理难度大,各治理措施还在摸索试验中。

总体上,由于产水机理明确,措施合理,效果较明显。2013年综合治理部署油井措施30井次,水井18井次,综合治理措施日增油13.79t,年累计增油5508t。2012年油藏递减率43.6%,经综合治理后,2013年油藏递减率29.4%,油藏井网调整后控水增油效果显著,含水上升速度减缓明显。

4结论

1)根据出水情况将研究区出水来源分为4种类型:返排的工作液、层内水、层间水和注入水,这4种类型是油井不同时期的出水来源,并建立了出水水源识别模式。

2)根据油井出水来源,依据单井生产数据将油井出水类型划分为4类,研究了各种类型见水井出水变化特征,为出水分布规律研究和分类控水对策提供了基础依据。

3)从单井到平面上查明了油藏出水井的分布规律,据此针对不同的出水类型井提出了有针对性的单井、多井综合治理对策。经现场实施应用后,日增油13.79t,年增油5508t,油藏递减率由2012年的43.6%降到2013年的29.4%,含水上升速度减缓明显,控水增油效果显著。

[参考文献]

[1]单高军, 杜志敏, 敖科. 涩北一号气田出水动态分析[J]. 新疆石油地质, 2010, 31(1): 75~77.

[2] 雷登生, 杜志敏, 汤勇, 等. 疏松砂岩气藏气井出水模拟研究[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2010, 32(3): 143~146.

[3] 陈青, 王大成, 闫长辉, 等. 涩北二号疏松砂岩气田出水规律研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2012, 34(5): 137~144.

[4] 周源, 胡书勇, 余果, 等. 青西油田窿6区块产水规律研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版), 2012, 14(3): 39~42.

[5] 田建锋, 刘池阳, 张昕, 等. 西峰油田西41井区特低渗油藏油水分布规律[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2012, 42(5): 794~800.

[6] 陈青, 王大成, 闫长辉, 等. 碳酸盐岩缝洞型油藏产水机理及控水措施研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2011, 33(1): 125~130.

[7] 龙旭, 李鹏, 康志宏, 等. 塔河缝洞型油藏单井含水变化类型定量评价[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2012, 34(4): 127~133.

[8] 刘林玉, 柳益群, 李文厚, 等. 碳酸盐岩气藏出水特征分析[J]. 石油与天然气地质, 2004, 25(3): 324~327.

[9] 朱华银, 陈建军, 李江涛, 等. 疏松砂岩气藏出砂机理研究[J]. 天然气地球科学, 2006, 17(3): 296~298.

[10] 朱蓉, 楼章华, 牛少凤, 等. 塔河奥陶系油藏地层水赋存状态及控水对策[J]. 浙江大学学报(工学版), 2008, 42(10): 1843~1848.

[编辑]黄鹂

[文献标志码]A

[文章编号]1673-1409(2016)5-0062-05

[中图分类号]TE332

[作者简介]姚军朋(1980-),男,博士,工程师,现从事测井综合评价、测井地质应用方面的研究,junpengyao@163.com。

[收稿日期]2015-06-17

[引著格式]姚军朋,令狐松,常琳,等.LC砂砾岩油藏出水类型及控水对策研究[J].长江大学学报(自科版), 2016,13(5):62~66.