土耳其“东向外交”政策及其对中国中亚战略的影响*

张丽娟 高 吉

土耳其“东向外交”政策及其对中国中亚战略的影响*

张丽娟 高 吉

内容提要:文章分析了从建国之初土耳其不断推行的“亲西方的外交政策”到现在其积极开展的“东向外交”的战略考虑,进一步分析了这一外交战略调整对中国中亚战略的影响,最后对中国应对土耳其的“东向外交”提供了一定的建议和意见。

关键词:土耳其 东向外交 中国中亚战略 经济全球化 三股势力

*本文系新疆普通高校人文社科重点研究基地——中亚与中国西北边疆政治经济研究中心招标课题“中亚地区宗教极端思想及其对中国边疆安全的影响研究”(040312c06)的阶段性研究成果。

2014年8月10日,政坛老将埃尔多安赢得土耳其首次总统直选,他将带领正义发展党(Justice and Development Party,AKP,以下简称为“正发党”)重塑土耳其的“东向外交”政策。自2002年11月在议会大选中获胜后,正发党成为了土耳其建国79年以来首个在议会占据多数议席并单独组阁、具有伊斯兰教背景的执政党。该党执政以来,将土耳其的外交政策调整为更加积极主动、全方位且具建设性和前瞻性的“东向外交”。土耳其的新外交政策以及其积极主动的姿态,不可避免地给周边国家带来一定的影响,这也引起了中亚等周边国家的密切关注。

一、土耳其“东向外交”中的中亚战略

中亚地处欧亚大陆腹地,其特殊的地理位置和里海地区丰富的石油和天然气资源,使得各大经济力量竞争激烈。作为中亚国家地理上的近邻,土耳其利用苏联解体的机会,以各种方式向中亚地区渗透,妄想在中亚地区建立由它主导的“突厥国家联盟”。土耳其前总统图尔古特·厄扎尔(1989~1993)在苏联解体后,迅速与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦建立了伙伴关系并召开了一系列首脑峰会;继任的苏莱曼·德米雷尔总统延续了这项活动,分别于1993年、1995年、1996年三次举行了“突厥语国家首脑峰会”;他的继任者阿赫麦特·内吉德特·赛泽尔总统在2001年为突厥语国家总统举行了一次首脑峰会,并且他们都对中亚国家进行了正式访问。除此以外,土耳其积极资助中亚学生进入土耳其就读,如土耳其在1992年一次就同意无偿接收2 000名哈萨克斯坦学生到土耳其大学就读;土耳其总统1995年访问哈萨克斯坦时,再次答应接收1 400名学生到土耳其各大学学习。①常庆:《哈萨克斯坦与土耳其和伊朗的关系》,《国际观察》1996年第4期。此外,土耳其还通过卫星无偿向中亚国家发送突厥语电视节目,这对中亚国家的民族意识无疑会产生很大的潜在影响。

在加强同中亚国家的合作方面,由于土耳其政府在外交往来的过程中不断宣传其“土耳其模式”、干涉中亚国家内政,引起了中亚国家对土耳其政府的强烈不满。进入新世纪以来,特别是面对后金融危机时代全球经济的缓慢复苏,在“达乌特奥卢主义”①“达乌特奥卢主义”是现任土耳其共和国外交部长达乌特奥卢的主要外交思想,在《战略纵深:土耳其的国际地位》《文明转型和穆斯林世界》《利益的冲突:世界秩序/失序的诠释》中均有介绍。(或称为“新奥斯曼主义”)外交理念的指导下,正发党进一步延伸了“国内和平,国外和平”的外交总体战略思维,实施多元主义的战略布局,一方面从单向度的亲西方政策开始逐渐将外交视野向北非、东欧、中东乃至中亚地区推进,希图重建奥斯曼帝国辉煌的历史;另一方面积极发挥软实力在外交中的重要作用,欲将土耳其打造成一个具有战略纵深的“中心强国”(Central Power)。

1.政治上:加强高层对话,扩大政治往来

一方面,土耳其政府领导人频繁出访中亚国家。2013年4月,土耳其政府总理埃尔多安对吉尔吉斯斯坦进行国事访问,同吉国总理等政府高级官员就加强两国政治、经济等领域的务实合作达成共识。与此同时,中亚国家的领导人为了更好地沟通合作也频繁到访土耳其。2014年6 月9日,伊朗总统哈桑·鲁哈尼到访土耳其,成为自1996年以来首位到访土耳其的伊朗总统,两国就双边关系、促成经贸往来举行了富有成果的会谈。政府之间的高层互访加强了土耳其同中亚地区国家间的沟通与对话。另一方面,土耳其同中亚突厥语国家之间努力构建“突厥语国家元首会议机制”。土耳其利用突厥语国家的共性增进同中亚突厥语国家高层的联系。2006年11月17日,第八次突厥语国家首脑会议在中断5年后恢复召开,土耳其总统塞泽尔、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、阿塞拜疆总统阿利耶夫和吉尔吉斯斯坦总统巴基耶夫均出席了会议并签署了联合声明。各种磋商对话机制的有序展开成为土耳其加强同中亚地区及周边国家政治对话的合作桥梁。

2.经济上:扩大经贸合作,扩展能源交往

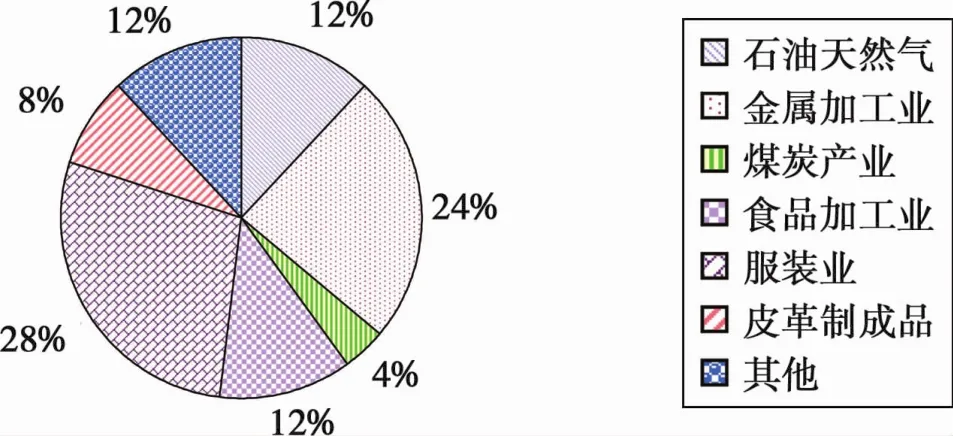

自埃尔多安总理执政以来,土耳其国内经济呈现稳步增长的态势,土耳其成为继中国、俄罗斯、印度、巴西、南非等金砖国家之后又一个蓬勃发展的新兴经济体,在国际社会享有“新钻”国家美誉。一方面,为了缓解国内石油、天然气的短缺,土耳其利用地缘区位优势,大量从中亚国家进口石油、天然气改善国内能源供求不平衡现象。据不完全统计,2012年土耳其从中亚国家进口的石油、天然气总量占其与中亚国家进口贸易总额的12%(见图1);与此同时,其从中亚国家进口的金属产品和服装产品占到了从中亚国家进口贸易总额的一半以上。如此大规模的进口贸易有效改善了土耳其国家经济发展的资源配置。另一方面,中亚国家落后的经济状况也成为同土耳其进行经济往来的合作前提。

图1 2012年土耳其从中亚五国的进口物质所占比重分析图②数据来源:土耳其共和国经贸部(Republic of Turkey ministry of economy)。

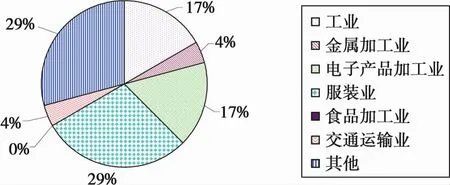

据不完全统计,2012年,出口中亚的经贸物资使土耳其成为对中亚出口的主要输出国,出口贸易额高达34.8亿美元,主要以纺织加工、道路交通装备、采矿物资等为主(见图2)。不仅如此,为了帮助中亚国家早日实现经济的跨越式发展,土耳其通过国家进出口银行向中亚及周边国家提供经贸援助和货币贷款,不断扩大和强化在中亚国家的影响力。

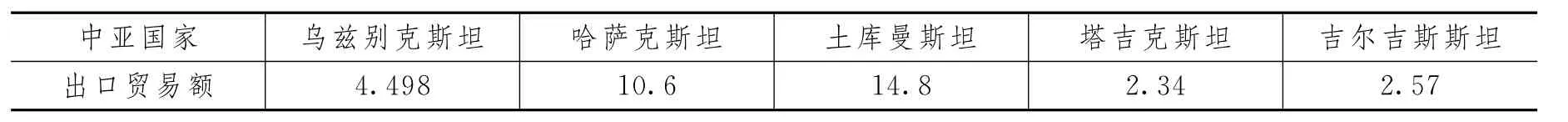

表1 2012年土耳其在中亚五国出口(exports)贸易额数据分析①数据来源:土耳其共和国经贸部(Republic of Turkey ministry of economy)。单位:亿美元

图2 土耳其向中亚五国的出口物资所占比重分析图②数据来源:土耳其共和国经贸部(RepublicofTurkeyministryofeconomy)。

3.文化上:推动文化传播,构建文化交流网

土耳其通过自身与中亚国家在历史、文化方面的联系,积极在中亚国家建立“突厥语国家联盟”或者“突厥语国家共同市场机制”,从文化软实力方面提升其在中亚国家的影响力。一方面,土耳其积极向中亚国家提供必要的文化援助:向中亚国家传送广播电视、影像制品、翻译大量的文学作品,增进中亚国家对土耳其的文化认同。另一方面,土耳其利用本国的优势文化资源,大量向中亚国家提供对口留学生计划,互派留学生成为其同中亚国家间沟通合作的一项重要措施。与此同时,土耳其政府还在中亚国家开设土耳其语学校,在中亚国家原有文化的基础上土耳其文化的渗透给中亚国家的文化体系带来了冲击效应,也影响了中亚国家经济社会的发展。

4.安全上:打击“三股势力”,维护地区安全

“三股势力”在中亚地区的入侵、毒品交易和军火走私成为影响中亚国家地区安全的最主要因素。土耳其为了推行“东向外交”政策,愿与中亚国家共同打击“三股势力”对中亚国家的破坏、遏制影响中国西北地区稳定和经济跨越式发展的毒瘤。一方面,土耳其政府高层愿同中亚国家领导人联合反恐,并在相关方面展开务实合作。2010年11月,土耳其总统居尔到访土库曼斯坦,与别尔德穆哈梅多夫总统举行会谈,就加强两国双边合作及地区间共同关心的国际、国内问题交换意见。另一方面,为了更好地同中亚国家进行外交事务上的沟通合作,土耳其积极参加上海合作组织(简称上合组织)的各项活动,同上合组织成员国一道共同打击恐怖主义、宗教极端势力在中亚的渗透。2012年6月,中国国家主席胡锦涛宣布,上合组织成员国一致同意接受土耳其为上合组织对话伙伴国。

二、土耳其“东向外交”的战略考虑及其面临的挑战

(一)“西进”外交受阻,寻求“东向外交”新时期

土耳其横跨欧亚两大洲,建国后,受凯末尔主义思想的影响、与苏联在修改《蒙特勒公约》(Convention of Montreux)问题上的对峙以及美国杜鲁门主义与马歇尔计划的相继出台,使其在二战后自觉地执行了亲美、亲西方的外交路线并贯穿了整个冷战时期。1952年,土耳其正式加入北约,成为西方阵营中的一员。作为北约遏制苏联的重要堡垒,在西方国家的眼里土耳其显然已成为其推进伊斯兰世界世俗化和民主化改造的典型,并试图通过土耳其进一步加强与伊斯兰国家的沟通和联系。为了进一步推行其亲西方政策,土耳其先后加入了西方国家框架下的经济合作与发展组织(Organization for Economic Co—operation and Development简称:OECD)、欧洲委员会、北大西洋公约组织和欧洲关税同盟等众多组织。为了更好地参与西方事务,2002年上台的埃尔多安政府积极按照欧盟的“哥本哈根标准”(Copenhagen Criteria)进行土耳其国内改革,以早日实现其“欧洲梦”。

然而无论土耳其政府做何种世俗化的改革,在西方国家看来它仍旧是一个具有浓厚“伊斯兰”宗教气息的东方国家,在7 600多万人口的国家中有98%以上的国民信奉伊斯兰教。在“入盟”的过程中,西方国家认为土耳其并不是一个实际意义上的西方国家,一个以“伊斯兰教”为信仰的国家不能申请加入“欧盟”,在欧盟内部譬如希腊、塞浦路斯等国更是对土耳其的“入盟”表达了强烈的反对。“9·11”事件之后,特别是2003年伊拉克战争之后,土耳其反对美国在其北部边界开辟“北方战线”导致了两国的战略合作关系面临挑战。当亲西方的外交手段无法满足本国发展需求时,土耳其开始转向包括中亚国家在内的东方穆斯林国家。

(二)国内能源匮乏,寻求“东向”能源外交新战略

“土耳其可谓是全球领先的储量大国之一,矿产资源丰富,主要有丰富的硼、天然碱、斑脱土、大理石、长石、石灰岩、浮石、珍珠岩、锶和方解石等,总值超过2万亿美元”①土耳其概况,数据来源:http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002—04/05/content_348653_4.htm。,它是全球为数不多的几个能够满足自身原材料供应需求的国家之一。但是土耳其的石油、天然气等资源却严重匮乏。土耳其政府针对本国实际情况,依托其得天独厚的地缘优势,利用中亚国家丰富的油气资源改善本国的能源匮乏问题,并努力将土耳其打造成中亚原油管道通往欧洲的“能源走廊”。据美国能源信息署的资料,哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦(加上外高加索的阿塞拜疆)已探明的石油储量为250亿桶,估计储量为850亿桶;已探明天然气储量为6亿立方米,估计储量为11亿立方米,②李景治、宫玉涛、刘元玲:《反恐战争与世界格局的发展变化》,北京:当代世界出版社,2009年,第287页。使得中亚地区名声大噪,一度被冠以“21世纪的第二个波斯湾”“21世纪世界能源供应基地”。土耳其政府正是看到了中亚国家丰富的能源资源,因而“计划在2020年之前在能源领域投资1 300亿元,争取实现至少6%的全球能源经其领土输送的目标”③胡少聪:《土耳其外交新思维及其影响》,《国际问题研究》2011年第4期。。为了实现这一目标,“土耳其规划了包括巴库—第比利斯—杰伊汉原油管道(BTC)、南高加索天然气管道(巴库—第比利斯—艾尔祖姆天然气管道)和土库曼斯坦—土耳其—欧洲管道工程。”④孙钰:《冷战后土耳其与中亚国家的关系》,2010年新疆大学硕士学位论文,第37、36页。

土耳其一方面是想加强与中亚国家的联系,稳定其在中亚及周边国家的国际地位;另一方面通过建设“能源走廊”,土耳其政府可以从中获得丰富的能源,“1994年6月,土哈两国签署石油合作协议。根据该协议,土耳其在36年中可得到21.6亿桶石油和2 089亿立方米天然气,总价值达490亿美元”⑤孙钰:《冷战后土耳其与中亚国家的关系》,2010年新疆大学硕士学位论文,第37、36页。,巨大的能源经济利益使得土耳其方面更加注重与中亚国家间的能源外交合作。为此,土耳其重新调整原先单一的亲西方政策,将目光投向东方,重点转向中亚,利用其“能源走廊”,努力成为中亚国家同欧洲进行能源合作的“能源运输国”。

(三)政党浓厚的“伊斯兰”情结,寻求“伊斯兰”文化新理念

土耳其在凯末尔世俗化改革之前是一个具有浓厚“伊斯兰”色彩的国家,世俗化改革改变了其建国之前政教合一的国家体制,但是伊斯兰教在国内深厚的社会基础使得其社会改革和发展不可避免地受到宗教因素的影响。由于意识形态的对立,伊斯兰教信众反对政府推行的亲西方外交政策,强调要加强同穆斯林国家的联系。2002年11月正发党在大选中获胜,重要的一点原因是其前身繁荣党的伊斯兰背景。基于浓厚的“伊斯兰”情结,正发党在世俗化改革过程中推行温和的改革措施,获得了广大土耳其民众的支持。

随着伊斯兰教在土耳其的复兴,土耳其的亲西方政策在推行过程中面临了越来越多的麻烦:一方面是西方社会的不认同,另一方面是泛伊斯兰主义的政策基础与土耳其国内的世俗化改革之间出现了分歧和矛盾。土耳其政府在积极推行“东向外交”政策的过程中也逐渐认识到:伊斯兰身份认同不仅可以使其参加各种伊斯兰会议、加强与伊斯兰国家间的联系,而且还可以借助伊斯兰情结大量吸引中亚国家的能源外交和其他经济利益。与此同时,产生于19世纪末、发展于20世纪中期的泛突厥主义也成为联系土耳其与中亚泛突厥语国家的思想渊源。

三、土耳其“东向外交”对中国中亚战略的影响及对策建议

(一)土耳其“东向外交”对中国中亚战略的具体影响

首先,从地缘政治的角度来看,土耳其的“东向外交”对原本就不稳定的中亚国际关系和安全格局带了新的冲击。一方面,土耳其政府借助独特的区位优势,积极同中亚国家建立高层政治对话,并借机宣传“土耳其模式”,希望中亚国家构建同其相类似的政治发展道路,这也引起了中亚国家的警觉。另一方面,土耳其的文化扩张对中亚国家的多元文化造成重大冲击,特别是其“泛突厥主义和泛伊斯兰主义”思潮的渗透给原本纷繁复杂的中亚文化圈带来了更大挑战。从这个角度来看,土耳其政治文化的入侵,使得中亚地区的文化状况变得更为复杂、地区间的矛盾也将变得更加尖锐。而对中国来说,中亚国家作为中国“向西开放”的大后方,是维护中国西北地区安全稳定的重要屏障,而随着土耳其“东向外交”在中亚地区的不断深入,将会打破中国在中亚地区的战略再平衡。事实上,土耳其在中亚地区的文化渗透已经严重影响了当地的宗教和谐与地区安全,“双泛”思想也成为威胁中国西北地区稳定和社会发展的毒瘤。

其次,从经济交往的角度来看,土耳其的“东向外交”政策在中亚地区的扩散对中国同中亚国家在经贸合作和能源开发利用方面的交流与协商造成不利影响。一方面,土耳其入驻中亚将使中国和土耳其成为在中亚博弈的竞争对手,土耳其在政治制度、经贸合作领域对中亚国家的经济援助和文化渗透在一定程度上控制了中亚国家经贸合作的未来走向,迫使中国在经贸领域将面临更大的挑战。另一方面,土耳其能源现状促使其将对外发展的目光投向中亚,并且充分利用自身优越的地理位置,成为沟通中亚同西方国家的桥梁和纽带。随着经济的发展,中国对能源的需求也在不断扩大,中国政府愿意利用同中亚国家地缘位置上的区位优势,寻求同中亚国家的能源合作。然而,土耳其同中亚国家在能源方面的合作在一定程度上影响中亚国家能源外交的走向并将成为中国在中亚地区能源外交的竞争对手。

最后,从地区安全方面来看,中亚国家在地缘区位上同中国西北边界有漫长的边境线,中亚国家自新世纪以来,不断产生的内部矛盾和外部冲突将会影响中国西北地区的安全,给“疆独”分子以可乘之机并肆意破坏中国西北地区的稳定和国家统一。目前,土耳其不断在中亚地区宣传“双泛”思想,促使泛突厥主义和泛伊斯兰主义在中亚地区沉渣泛起,部分中亚极端势力借助“东突厥斯坦伊斯兰运动”组织企图把中亚作为分裂中国的前沿阵地,这将成为影响中国西部地区和新疆边境安全最为重要的不利因素,给中国西北地区带来巨大的安全威胁。

(二)中国应对土耳其“东向外交”的对策及建议

1.政治上:保持高层互访,增强政治对话

中国政府历来重视同中亚国家间的政治对话,2013年9月,国家主席习近平出访土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等中亚四国,开启新一届中央政府传播中国中亚政策的“定调之旅”。在坚持“以邻为善、以邻为伴”和“友邻、安邻、富邻”外交原则的基础上,以更加务实的角度同中亚国家增进交流和协商对话,构建“中国同中亚国家间的高层对话机制”,实现高层定期互访,对中亚国家及周边地区的重大问题坦诚交换意见。面对国际社会和国际组织在中亚国家展开的激烈博弈,中国政府务必要采取主动应对策略,加强同中亚地区及周边国家的联系,在同中亚国家构建“战略合作伙伴关系”的过程中,展现中国作为发展中大国的风范,在同中亚国家在联合国、世界贸易组织、上合组织等多边机制框架下就推动中国同中亚国家的政治合作、地区安全等地区热点问题加强沟通与协作,为该地区未来长远发展描绘和谐共存的发展蓝图。

2.经济上:加强务实合作,实现共同发展

为了适应当今中国经济的快速增长,一方面,中国政府加强同中亚国家政府间的密切往来,以高层对话促进能源交往。2013年9月,习近平主席访问土库曼斯坦期间双方就“‘复兴’油气田资源开发,加快推进‘中国—中亚’天然气C、D管线建设达成共识,土方表示将增加对中国的天然气出口”①《中土将建中亚天然气管道D线》,来源:http://news.xinhuanet c.om/world/2013—09/05/c_117233209.htm。。与此同时,中国政府充分利用多种平台和渠道加强对中亚国家的援助和资金贷款,2011年4月,国家开发银行宣布向土库曼斯坦国家天然气公司提供40亿美元贷款用于土方天然气田开发项目,土方则以输送原油作为担保。在基础设施建设方面,中国政府积极为中亚国家的建设项目提供援助和资金贷款。中国同中亚国家的能源合作和积极参与基础设施建设将有利于提升中国在中亚国家的经济影响力,使得中国在中亚能源利益的竞争中处于有利地位。另一方面,中亚国家希望充分利用中亚地区丰富的能源和中国企业丰厚的资金与技术开展广泛的交流合作,同时中国政府应该鼓励有能力的中国企业积极参与中亚能源利用开发建设项目。中国政府同中亚国家间的经贸合作,一方面将更有利于缓解中国经济快速发展带来的能源紧缺问题,另一方面可以有效带动中亚国家经济的快速发展,促进中亚国家社会的长治久安。

3.文化上:密切人文关怀,增进民间交往

中亚国家信奉伊斯兰教的民族同中国西北地区的少数民族很多属于同源跨境民族,在当今文化多元化融合发展的背景下,中国政府要密切加强同中亚国家在文化交流领域的合作。一方面,中国政府同中亚国家要建立良好的交流合作机制,大力宣传中国传统文化,提升中国优秀文化在中亚国家的影响力,与此同时,也须将中亚国家的优秀文化在中国搭建一个更好地交流平台。2013年9月,习近平主席到访哈萨克斯坦,在纳扎尔巴耶夫大学做了精彩演讲,指出,“两千多年的交往历史证明,只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢,不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平,共同发展”②习近平:《弘扬人民友谊,共同建设“丝绸之路经济带”》,《人民日报》2013年9月8日第1版。。同时,为了促进中亚国家文化传媒的快速发展,中国政府积极在中亚国家开办孔子学院,宣传中国传统文化,大力扶植中亚国家教育发展,互派留学生、增加对中亚国家教育方面的投资建设也已成为近年来中国同中亚国家加强沟通、增进交往的重要手段。另一方面,为有效改善对外文化交流形式单一的现象,中国政府应该大力发挥民间非政府组织在提升文化软实力过程中的重要作用,要充分利用非政府组织向中亚国家展现中国优秀传统文化,促使中亚国家的人民可以更好地认识和了解中国。与此同时,一些地方性的民间组织在宣传中国优秀文化和中国形象的过程中,还能收集对中国文化和宣传的反馈意见,有利于改善中国文化传播的手段和途径,加深国家间的文化传播。

4.安全上:建立互信平台,维护地区安全

近些年来,国际恐怖主义和宗教极端势力借中亚国家复杂的民族宗教问题在中亚地区大肆宣传和制造暴力恐怖事件,威胁中亚国家和中国西北边疆地区的稳定和经济发展,加上原有的伊朗核问题悬而未决、毒品泛滥和大规模军火走私严重威胁着中亚国家的安全和社会稳定。中国政府应积极在上合组织框架下,努力同成员国加强合作,共同打击“三股势力”。2013年9月13日,习近平主席在上合组织第十三次元首峰会上指出:“上合组织成员国完善执法安全合作体系,建立应对安全威胁和挑战综合中心,合力打击‘三股势力’。”①习近平:《弘扬“上海精神”促进共同发展》,《人民日报》2013年9月14日第1版。中国政府积极同上合组织成员国举行规模不等的联合反恐军事演习,共同打击“三股势力”在中亚国家的蔓延。与此同时,为了更好地营造中国“向西开放”的良好环境,为中国同中亚国家在政治交往、能源合作方面创造一个稳定的外部环境,中国政府还应积极向中亚国家提供反恐和禁毒方面的必要资金和技术装备等援助,增强中亚国家应对“三股势力”和跨国犯罪的能力。

中亚国家重要的战略地位及其丰富的能源优势使之成为世界各国及各种利益集团博弈的舞台,土耳其为了维护自身的国家利益,积极在中亚推行有利于自身发展的“东向外交”政策,然而,土耳其“东向外交”政策不过是其外交政策重心的转移,“入盟”仍然是土耳其外交政策的核心和重点。土耳其的“东向外交”政策给中亚地区及周边国家带来了前所未有的机遇和挑战,为了更好地促进中亚地区及周边国家的友好发展,各国应站在新的历史高度,积极搭建沟通对话平台,为促进中亚地区经济繁荣、社会和谐做出应有的贡献。

参考文献

胡雨:《土耳其“东向”外交与其深层逻辑》,《现代国际关系》2011年第4期。

李秉忠:《“中东波”以来土耳其外交的调整》,《现代国际关系》2012年第4期。

张树军:《多重困境下的土耳其正义发展党》,《当代世界》2014年3月。

郑东超:《论土耳其埃尔多安政府的外交政策》,《阿拉伯世界研究》2012年第5期。

李玉东:《面向全球的土耳其外交新思维》,《光明日报》2010年1月23日第8版。

宋健生:《土耳其对外政策的特点及其对华政策的影响》,《社科纵横》2010年12月。

姚勤华、戴轶尘:《中国与中亚地缘政治关系新析》,《俄罗斯研究》2004年第1期。

赵庆常:《友好20年,合作共发展——对中国中亚外交具体实践经验的总结与思考》,《俄罗斯中亚东欧研究》2011年第6期。

责任编辑:刘 欣

作者简介:张丽娟,新疆师范大学马克思主义学院副教授;高吉,新疆师范大学马克思主义学院硕士生(新疆乌鲁木齐 830017)。

中图分类号:D801

文献标识码:A

文章编号:1009—5330(2016)01—0082—07