构建政治生态的几个着力点

○ 刘远柱

构建政治生态的几个着力点

○ 刘远柱

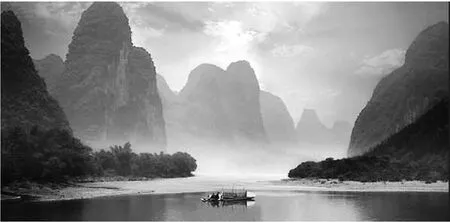

党的十八大以来,全面从严治党以作风建设为切入口,以党的群众路线教育实践活动为抓手,以反腐倡廉为动力,在实践中不断走向成熟。将全面从严治党纳入治国理政战略部署,为协调推进“四个全面”提供了根本保证。总书记强调,从严治党没有完成时只有进行时,表明全面从严治党进入新常态。近期,媒体纷纷热议习总书记的“两座山论”,认为习近平总书记“我们既要绿水青山,也要金山银山”的论述,正被海内外越来越多的人所认知,“两座山论”已成为习近平治国理政思想的重要组成部分。事实上,“两座山论”与“四个全面”亦有着内在的逻辑联系:我们可以把“金山银山”比喻为“全面建成小康社会”,把“绿水青山”比喻为“全面从严治党”。今年全国两会上,总书记在参加江西代表团审议时指出,“自然生态要山清水秀,政治生态也要山清水秀”。而实现政治生态山清水秀,必然要求全面从严治党。十八大以来,党中央采取一系列从严治党举措,推动政治生态总体向好。但构建良好政治生态仍面临多方面挑战,需要多管齐下,笔者以为可从以下几方面着手:

一、抓住各级领导干部特别是“一把手”等“关键少数”是构建政治生态的首要任务

“风成于上,俗化于下”。构建政治生态,营造风清气正的从政环境,领导干部的表率作用尤为重要。领导干部是干部队伍中的“带头人”,也是广大人民群众的“引领者”,领导干部特别是高级干部是政治生态治理与构建的“关键少数”。领导干部特别是高级领导干部必须承担起净化、重构政治生态和营造良好从政环境的领导责任。一个地方和单位的政治生态好不好,当然和领导干部的能力和水平有关,但更重要的是,领导干部首先自身要有良好的道德品格和个人形象。哪个地方和单位的领导干部立身正、讲原则、拒腐蚀、守纪律,哪个地方和单位就会有比较好的从政环境,党员干部和老百姓也会心情舒畅,士气高昂。反之,必然导致官场潜规则大行其道,必然导致整个社会风气美丑不分、乌烟瘴气,必然导致一个地区的政治生态恶化。所谓 “上梁不正下梁歪,中梁不正倒下来”,这是自古以来的政治教训。

因此,构建政治生态,就要坚持党要管党、从严治党,各级党委要负起管党治党的主体责任、政治责任,要把责任落实到每个党员领导干部的身上。要加强对领导干部特别是 “一把手”权力的监督。坚持民主集中制,严格按照集体领导和分工负责的原则,形成既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制,防止“一把手”权力过分集中。要健全科学决策机制,不断拓展 “三重一大”制度的广度和深度,形成更广泛的民主决策和公众参与决策机制。同时,“一把手”也必须当好表率,管好班子、带好队伍。因此,政治生态的治理必须用“关键少数”引领“最大多数”,从政环境的营造要从各级领导干部首先是高级干部做起。

二、坚持公平公正的选拔干部制度导向是构建政治生态的价值导向

端正选人用人风气,树立正确用人导向,是改善政治生态的风向标。对此,习近平总书记指出:“ 用一贤人则群贤毕至,见贤思齐就蔚然成风。选什么人就是风向标,就有什么样的干部作风,乃至就有什么样的党风。” 当前,遏制跑官要官、买官卖官、违规提拔等用人上的不正之风,关键在于严格执行“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部选任标准,严格按照“五湖四海、任人唯贤,德才兼备、以德为先,注重实绩、群众公认”的干部选任导向,构筑起系统完备、科学规范、有效管用、简便易行的选人用人制度体系,真正把政治坚定、实绩突出、作风过硬、群众信任的干部选拔上来,尤其在干部选任导向上,必须将“重品行、重实干、重公认”的选拔原则和用人导向转化为具体可操作的制度和机制,使其真正成为政治生态重构的风向标。当前一些干部出问题,主要不是出在才能上,而是在品行上;主要不是出在做事上,而是出在做人上。“重品行”关键是确立“德才兼备、以德为先”的导向,引导党员干部守住做人、做事、交友的底线,自觉立德、修德、践德,净化朋友圈、生活圈、工作圈,把“三严三实”作为修身立命之本、为官从政之道、干事创业之要,锤炼对党忠诚的政治品格,强化敢于担当的使命意识,恪守清正廉洁的价值追求,营造良好的干部选任风气,净化党内选人用人政治生态环境。“重实干”关键是确立“真抓实干、注重实绩、锐意进取”的选任导向,引导党员干部善于谋事、勇于担事、勤于干事,始终保持强烈的事业心和高度的责任感,对党和人民事业高度负责,自觉践行为人民服务的宗旨,能够承担推动发展之责,改革创新之责,改善民生之责,引导广大干部把心思和精力用到干事创业上来,保证干实事、求实效、有实绩的优秀干部能够进入组织选拔的视野,真正形成“有为才有位、有位更有为”的用人氛围,以提高选人用人的公信度,推动政治生态良性发展。“重公认”关键是形成“尊重民意、知人善任、任人唯贤”的选任导向,引导党员干部在思想观念和实际行动中问政于民、问需于民、问计于民,倾听群众呼声,反映群众愿望,关心群众疾苦,把工作的着力点真正放在研究解决群众反映强烈的现实问题上,整饬“拉关系”“搞裙带”“跑官要官”“钱权交易”等不正之风,彻底清除“任人唯上、任人唯圈、任人唯亲”的选拔潜规则,让“真抓实干的受器重、敢于担当的有位置、干部心服的有前途、群众信服的得实惠”,以良好的选人用人导向营造风清气正的从政环境。

三、坚持思想建党和制度治党有机统一,严明政治纪律和政治规矩是构建政治生态的核心

十八大以来,党中央对从严治党作出一系列重大部署,习近平总书记鲜明提出从严治党 “八项要求”,就是在党员干部心中划出的纪律和规矩的红线,目的是把政治纪律和政治规矩严明起来,自觉遵守党章、党纪、国法以及党在长期实践中形成的优良传统和工作惯例,坚决维护中央权威,确保中央大政方针的贯彻执行。通过加强思想建设,各级领导班子和领导干部“总开关”拧紧了、理论素养提高了,才会把从严治党要求落到实处。其次从制度治党上严起来,制度具有根本性、稳定性、长期性,加强思想政治建设需要用制度载体把无形的要求有形化、规范化,通过科学完备的制度来规范引领领导干部的思想和行为。制度治党旨在通过完善法律规范理顺党内关系,把权力关进制度的笼子里,把组织纪律严明起来,自觉遵循组织程序,服从组织安排,决不允许搞非组织活动,搞人身依附那一套。把财经纪律严明起来,决不允许搞利益输送,插手市场经济活动,谋取非法利益。把工作纪律严明起来,坚决按中央要求办事,决不允许有令不行、有禁不止。把法治规则严明起来,强化依法办事意识,自觉在法治轨道上想问题、作决策、用权力,决不允许以言代法、以权压法、徇私枉法。

一些地方出现系统性、塌方式腐败,就是权力制约和监督系统性失灵的问题。从这一层面分析,重构政治生态就是系统性修复权力运行中暴露出来的问题。权力制约的首要问题是确定权力边界。为防止权力行使者滥用权力干预微观经济,除明确市场体制在资源配置中起决定作用外,还需要通过立法来规范权力的职能、范围、责任、运行流程,任何人不得越权。要健全、完善监督制度,十八大以来党内监督已经出台了一系列制度,但从长远来说,制定反腐败的国家立法依旧是重要任务,人大监督、行政监督、审计监督、媒体监督,都需要在法治框架内相互衔接,依法监督。

在党的所有纪律和规矩中,政治纪律和政治规矩是排在第一位的。习近平总书记明确指出:“纪律是成文的规矩,一些未明文列入纪律的规矩是不成文的纪律;纪律是刚性的规矩,一些未明文列入纪律的规矩是自我约束的纪律。”因此,党的政治纪律和政治规矩都是党的重要纪律,其约束的客体和调整的关系都是各级党组织和全体党员及其政治行为,必须自觉予以遵守和服从。

四、破除党内潜规则,发展党内民主,还原党内政治生活是构建政治生态的根本

潜规则潜伏于党组织运行的全过程,在党内意识形态、党内决策执行、党内选人用人等党内政治生活中,都有潜规则在作祟。比如,在党的意识形态中,理想信念上“不信马列信鬼神”,一些共产党人精神上缺钙,得了“软骨病”;在工作作风中,逢迎拍马,唯上是从,“不怕群众不满意,只怕领导不注意”,践踏的是党全心全意为人民服务的根本宗旨;在决策和执行中存在“只唯上不唯下”“三拍干部”“上有政策,下有对策”的潜规则,党内民主集中制原则被践踏,给党和国家带来重大损失;选人用人中搞宗派主义、山头主义、“小圈子选人”和“选小圈子人”的潜规则,挑战着党的五湖四海、任人唯贤、德才兼备、以德为先的干部选拔任用原则;党内组织生活中存在着好人主义盛行,导致党的批评和自我批评的优良作风流于形式。有效治理党内政治生活中的潜规则,必须从健全党内民主集中制、保障党员的主体地位、提高党内政治生活的质量等方面着手,加强组织行为文化建设,建立起具有良好组织行为文化的执政党政治生态。

充分发展民主尤其是党内民主是构建政治生态的关键一环。改革开放以来,党内民主制度不断完善,以保证党员能充分发表自己的意见。1980年通过的《关于党内政治生活的若干准则》规定:“发扬党内民主,首先要允许党员发表不同的意见,对问题进行充分的讨论,真正做到知无不言,言无不尽。” 2004年10月颁发的《中国共产党党员权利保障条例》也指出:“党员有权在党的会议上参加关于党的政策和理论问题的讨论,并充分发表自己的意见。”这些只是原则性的规定,还要从制度上明确规定,在党内会议讨论中,容许说错话,言者无罪。党员领导干部要有倾听发表不同意见的胸怀,普通党员要讲真话。一方面,党员领导干部尤其是党的各级“一把手”要有民主作风,不能搞一言堂,要兼听则明。另一方面,普通党员要敢于和善于讲真话,发扬讲真话不讲假话、言行一致的优良作风。

要健全党内民主集中制,防止和克服家长制作风。只有切实贯彻民主集中制原则,正确处理领导班子中一把手与组织领导成员的关系问题,正副职的角色协调与冲突问题,规范领导行为,严格执行民主的各项程序,才能防止家长制、一言堂现象的产生。同时保障党员的主体地位,科学规范党内权力结构。提高党内政治生活的质量,增强党员干部自觉接受监督的意识。思想认识的深度决定接受监督的态度,为此,必须进一步加强对党员干部的思想教育,强化监督管理工作。要充分发挥民主生活会的预防和监督功能,改进民主生活会的方式,提高民主生活会的质量,不断增强领导干部解决自身问题的能力。形成良好的执政党政治生态,还需要创建先进的党内组织文化,营造一个良好的组织环境,建立起团结合作、民主开放、清廉高效的和谐组织。

五、强化对权力运行的制约和监督,坚决惩治腐败是构建政治生态的保证

构建政治生态,修复政治环境,必须把全面从严治党的要求贯穿于监督问责的全过程,惩治一切违反党章和党内法规的行为,真正构筑起“干部清正、政府清廉、政治清明”的政治生态。在监督方面,重点加强对权力运行全过程的监督,特别是对权力的授予、行使和运行结果等环节的监督,把权力关进制度的笼子里。例如,加强对权力的授予过程的监督,主要应体现在对干部的选拔、任用、调配等环节上,坚决纠正选人用人上的不正之风,严肃查处跑官要官、卖官鬻爵等消极腐败行为;加强对权力的行使过程的监督,应着重抓住那些容易滋生腐败的领域和环节,深化行政审批制度、财政管理体制、投资体制、政府采购制度等领域的改革,推行权力清单制度和责任清单制度,依法公开权力的职能、范围、责任、运行流程,特别是在市场微观经营领域推行负面清单管理方式,减少权力寻租的空间,防范权力行为的非正常干预;加强对权力运行结果的监督,应提高权力运行的透明度和公开度,把党内监督同国家权力机关监督、政协民主监督、司法监督、行政监督、群众监督、舆论监督结合起来,形成对权力运行结果制约监督的强大合力。

坚定不移惩治腐败,既是净化政治生态的重要内容,也是构建政治生态的有力保障。深入持久地反腐倡廉是保障政治生态良性发展的基本要件。要以猛药去疴、重典治乱的决心,以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气,坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。好的作风是良好政治生态的重要标志,形形色色的不正之风是污染政治生态的雾霾。要始终把作风建设抓在手上,坚持不懈改作风、反“四风”,严防作风问题反弹,不断清除影响政治生态的污染源,以作风建设的实际成效取信于民。同时,在开放多元的社会环境中,党和政府既要重视发挥党风政风的示范带动作用,以优良党风促政风带民风,又要重视外部环境对党风政风的影响渗透,弘扬优良传统和正确价值观。

(本文系南通大学2011年度人文社会科学研究项目《新时期党群关系研究》11W07的阶段性成果;江苏省教育厅2012年度高校哲学社会科学研究基金项目2012SJB710021《延安时期的马克思主义中国化研究》的阶段性成果。)

(作者单位:南通大学政治学院)

(责任编辑矫海霞)