学生小组成绩分工法对英语教学的启示

摘 要 “学生小组成绩分工法”是由合作学习衍生而来的一种教学策略,近几年来一直颇受关注。本文从“学生小组成绩分工法”的理论框架及研究方法入手,即通过分析它的历史争论与存在的问题,并比较全球范围内5个与之相关的研究案例,试图从横向及纵向客观地展现当今“学生小组成绩分工法”的整体研究现状,从而促进其在英语课堂中更有效地运用。

关键词 “学生小组成绩分工法” 合作学习 英语教学

“学生小组成绩分工法”是由美国约翰斯·霍普金斯大学的斯莱文教授(Slavin,R.E.)提出,它以小组合作为基础,强调小组成员必须为小组活动尽自己最大的努力,同时小组也要尽最大努力去帮助它的成员。它的实施主要包括5个要素:课堂授课、小组组建、测验、个人提高分和小组得到认可。

“学生小组成绩分工法”(简称STAD)中小组的建立是基于指导型教学法的实现,这些小组由4~5名能力、性别和种族等各不相同的学生构成。简而言之,STAD型合作学习是将不同水平、性别、民族的学生混合分为几个学习小组,在教师呈现某一课题后,由学生温柔合在各自的小组中共同学习,小组成员之间互相合作学习,从而使得每一个小组成员获得相应的知识与技能,培养每一个小组成员的团队合作以及共同分享等学习态度与情感价值观。

STAD型合作学习的目标在于:(1)通过小组内学生的互相合作来提高每个学生的学业成绩及养成各种能力;(2)为表现一般的学生提高学习竞争力提供一个可供选择的教学模式;(3)通过互相交流学习技能的相互依赖性活动,形成班组内良好的人际关系。

一、学生小组成绩分工法的理论基础

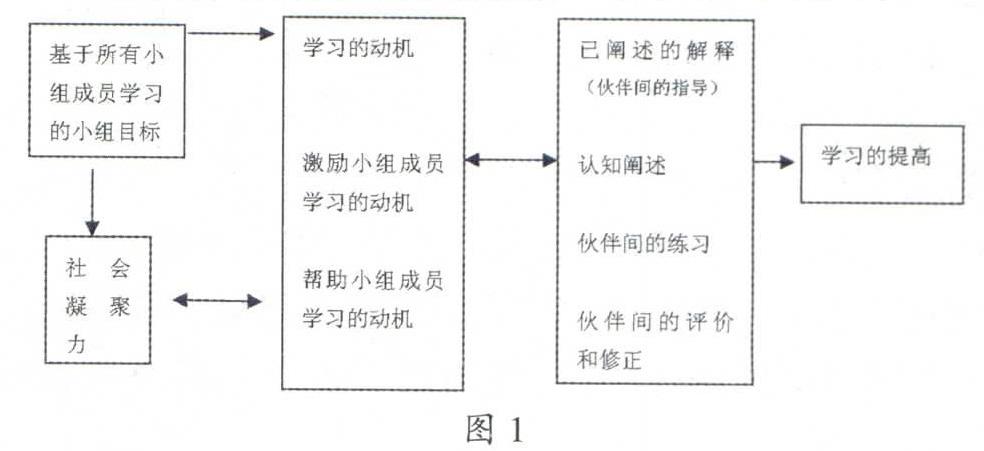

“学生小组成绩分工法”作为由合作学习衍生而来的一种教学策略,已被广泛运用于高中及大学课堂。通过图1(Slavin,R.2011),我们可以从一体化的理论视角,清楚地了解合作学习对学习的影响。正是基于上述原理,“学生小组成绩分工法”形成了基于合作学习理论的一个理论构架,具体归纳为如下五大组成部分,相互互赖、面对面互动、个人与团队职责、社交技能(如领导、决策、信任建立、交际和矛盾解决技能等)以及组进程。

作为一个被广泛使用的合作学习策略,由于具有紧密联系心理学、社会学、经济学、人类学及社会科学等坚实的理论基础,以及高度的实用性与可操作性,使得“学生小组成绩分工法”拥有不同于其他合作学习策略的显著特点。这些都使得其在当今合作学习研究领域一直备受关注。

二、“学生小组成绩分工法”存在的问题及相关研究

1.存在的问题和争议

在“学生小组成绩分工法”广泛应用的同时,相关的争议及问题也逐渐暴露出来。首先体现在“相互依赖”的方面:正如Johnson & Johnson(2009)所指出,STAD活动的参与者不能获得学习效果的提高时,出现的问题比较明显。这主要来自以下三个方面:(1)组内:能力较弱的参与者若感觉到在整个活动中被孤立和忽视时,这些参与者的整体收获不大;与此同时,能力较强的参与者由于受到能力弱的参与者的影响,也会降低其对活动的期待度和参与度。(2)组间:在活动中,能力强的小组若总是胜过其他小组,这会使其他小组容易丧失信心,从而导致活动的边缘化。(3)教师:教师在进行分组时应首先考虑小组成员的构成,以英语教学为例,如组员的第二语言认知能力(即EFL能力)等,若是第二语言认知能力不一的同学安排在同一小组,一定要及时且密切地关注小组内成员的互动,第一时间消除消极因素以促进组内合作。

再者,教师对合作学习的理解及掌握,以及对STAD活动开展的驾驭度也是导致整个活动能否有效开展的关键。具体而言,教师的活动评价手段和考核措施要得当,能力强的小组与能力弱的小组在进行学习交流、主题讨论等活动时,若存在强组认为弱组拉低了整体水平,反之弱组认为因此受到不公正对待的话,整个活动将会受这些负面的抵制情绪影响,从而大大降低活动的整体效果。由此可见,活动中教师一方面要对不同课程不同内容的STAD活动进行具体的设计且其别对待,而不能照搬现有的STAD教条生搬硬套;另一方面,教师的组内组间的评价措施十分重要,教师必须设计具体措施来有效消除组内与组间的各种消极因素以避免活动的停滞不前。

2.“学生小组成绩分工法”的5个典型研究案例

纵观当今全球范围内相关的“学生小组成绩分工法”的教学研究,我们有必要了解一下以下的5个典型研究案例:(1)Ghazi(2001)在黎巴嫩EFL条件下,侧重STAD活动中学生参与度与活动效果之间的实证研究,该研究亮点为检测了学生性别与活动效果间的关系,该研究内容主要为学生EFL能力的前测和学生参与STAD活动效果的问卷调查,研究不足为实验的问卷设计不够有深度,无法较好地反映受访者的真实想法(主要是放映研究者的观点);(2)Ghazi(2004),该研究进一步拓展了2001年的STAD研究,除了研究学生与教师之间的关系之外,该研究的重点具体到了比较开展活动前与后的效果对比研究,研究对象主要为黎巴嫩的71位EFL教师,通过三套问卷调查研究教师与活动效果的关系,该研究的特点是包含大量问题的问卷(一定程度上导致了研究数据的不准确);(3)GillIes(2004),该研究来自澳大利亚,研究对象被分为实验组(进行STAD活动)和非实验组(不进行STAD活动),研究数据的采集也是成效显著,这主要体现为该研究的数据十分全面且易于理解,从而大大增强了研究数据的可信度,该研究的亮点是研究变量的多样化,如学生的行为差异、互动以及习得能力等;(4)Khan & Inamullah(2011),该研究来巴基斯坦,同样以实验组(进行STAD活动)和非实验组(不进行STAD活动)为研究对象并比较两者间的不同实验效果,同时还讨论了这两者前后关系的变化情况,即研究了实验前与实验后学生学习效果的不同,该项研究采用了访谈法和观察法,同时研究的亮点为前测与后测对比研究方法的运用以及学生和教师在整个活动中的密切互动;(5)VanWyk(2012),该研究来南非大学,在使用定性定量相结合实证研究的同时,研究对象也被分为了实验组(进行STAD活动)和非实验组(不进行STAD活动),该研究的关注点为如何加强现有STAD教学活动的效果,研究的亮点为调查问卷在实验前、中、后的有效使用。

三、“学生小组成绩分工法”对中国英语课堂教学的启示

1.基于其存在问题的英语教学活动构建的启示

(1)“动态组成,平衡分配”原则

STAD小组构建采取的是“组内异质,组间同质”的方法,就英语教学而言,就是根据学生不同的英语认知能力(即EFL能力)在构建小组时要使每小组都由能力不一样的学生组成,与此同时,小组间要保持一定的平衡,即组与组之间的英语认知能力基本相同。

但是为了尽量减少相互信赖的消极影响,我们应该进一步实现“动态组成、平衡分配”原则,即:首先,以小组人数4~5人为例,每组英语认知能力高、中、低学生的最佳比例为1∶2(3)∶1,能力最高与最低学生最好最多各为1人;再者,组与组间不仅仅考虑学生英语认知能力基本相当,更需要平衡组与组间的社会技能,如聆听、尊重和交流等能力,这样才能更好地促进组间的交流与活动。

(2)“具体运用,特色安排”原则

结合英语课堂教学的具体情况,如阅读课、听说课和写作课等不同侧重的英语课程,教师必须要在深刻了解STAD合作学习策略的基础上,根据不同英语课程的侧重点和教学要求及教学内容,运用不同的具体活动以保证STAD活动的顺利开展。

同时,教师还须运用不同的教学技能和认知、社交和人际沟通等技能,如帮助英语认知能力低的学生掌握一定的学习策略以促进其英语认知能力的提高,以克服其在小组内的消极情绪;帮助英语认知能力高的同学提高其认知、社交、人际沟通技能,以促进其更好地协助全组同学等。

2.基于其相关典型研究案例的英语教学活动实验研究的启示

“学生小组成绩分工法”紧密联系心理学、社会学、经济学、人类学及社会科学等坚实的理论框架,经过大量详尽的研究及实验研究,具有高度的实用性与可操作性,这些都为英语教学的开展奠定了坚实的实践基础。结合前文所介绍的5个典型研究案例的分析,根据英语教学的实际需求,我们可以从研究内容、研究方法、研究设计等几个方面获得具体的应用启示。

(1)研究内容

STAD在英语教学中应该在研究学生EFL(English as a Foreign Language)能力提升效果的基础上,进行多方面的动态研究,如学习态度、情感价值、性别及学习策略等,这样可以使得STAD的研究内容更广泛、更深入,具体而言,研究内容可以分为活动进行中学生学习态度与活动效果之间的关系、性别与活动效果之间的关系以及性别、态度、情感三者与活动效果之间的关系等。

(2)研究方法

STAD在英语教学中应该采用“定性定量结合,前、中、后测为保障”的实证研究方法。定性研究是指研究实证研究中不以数字存在的数据,定量研究是指研究实证研究中以数字存在的数据,结合我们对STAD的横向及纵向回顾,作者认为“定性定量结合,前、中、后测为保障”的实证研究最能全面、具体、深入地反映英语教学中STAD活动的效果与不足,具体言之:以三套精心设计的与研究内容十分相关的问卷进行前、中、后测(定性),同时,运用公正、有效的考核方法进行行前、中、后测(定量)。值得注意的是,定量研究的问卷设计要以“相关、动态、权威、适量”为原则,问题一定要与研究内容契合度高,同时问题要从学生角度出发考虑,不能仅仅反映实验者的意图。此外,问卷要有可信度、权威度,而且数量要控制得当。

(3)研究设计

英语教学中,为了更好地指导STAD教学活动的持续及深入开展,进行一个详细的实验设计就十分必要。笔者认为一个有效的实验设计应该包括以下步骤:第一步:将2个班的学生分为实验组(进行STAD活动)和非实验组(不进行STAD活动);第二步:使用现有的EFL能力认定问卷(文秋芳,2005)对实验组的成员进行测试,了解参与者的EFL能力,为实验组STAD活动小组的划分奠定基础;第三步:教师根据测试结果显示的学生EFL能力,完成实验组STAD活动小组的构建;第四步:针对同一门课程,根据学生前期已获得的EFL能力的了解,结合该课程特点(如语法、听力及阅读等)进行具体的STAD活动设计;同时要以实现这门课程的能力要求为设计宗旨,如英语口语、会话以及语法和写作等;第三步:在教材相同、教师相同及教学学时相同的情况下,开展为期至少5~6个月的STAD课堂教学活动,即实验组进行STAD特别设计的教学活动,而非实验组按照常规进行教学不使用特别设计的STAD教学活动,在开展实验过程中分别对实验与非实验组开展定量与定性研究,以三套精心设计的与研究内容十分相关的问卷进行前、中、后测(定性),同时,运用公正、有效的考核方法进行前、中、后测验(定量),这一实验过程中,若教师通过观察学生的其他能力如交际沟通、领导等能力,以及实验的动态变化情况,及时改进后续的实验以保障实验效果的积极体现;第五步,收集实验数据,分析比较实验结果。这一步骤中,作者认为将问卷的结果也以数字呈现并记录下来,使用SPSS软件进行分析比较,这样的效果分析将更客观公正。

参考文献

[1] Slavin,R.Cooperative Learning[M].Learning and Cognition in Education Elsevier Academic Press,2011:160-166.

[2] Johnson,D.W.,&Johnson,R.T..An Educational Psychology Success Story:Social Interdependence Theory and Cooperative Learning[J].Educational Reseacher,2009 (5).

[3] 潘伟雪.STAD合作学习法初探[J].科教文汇,2010(8).

[4] 何李来.STAD型合作学习:教育学课程教学新尝试[J].安庆师范学院学报:社会科学版,2011.

[5] Hastings Chim Ho Yeung.Literature Review of the Cooperative Learning Strategy-Student Team Achievement Division(STAD)[J].International Journal of Education,2015(1).

[6] 文秋芳.应用语言学研究方法与论文写作[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[作者:岳里(1977-),女,湖南长沙人,杭州科技职业技术学院大学讲师,硕士。]

【责任编辑 杨 子】