着力有效建构 推动学生发展

杨丹

摘要:有效提高学生的建构能力,是推动学生发展的重要抓手。如何推动学生有效构建,必须深入了解学生的经验、经历,获取学生真实的认知起点;推动学生自我质疑,提出关联性问题;推动学生建立基于个体经历的经验与逻辑相融的个性化的知识结构;推动学生结构化思维,建立属于学生自己的思维模型。

关键词:有效构建;学生发展;关联性问题;知识结构;思维模型

文章编号:1008-0546(2016)09-0032-03 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.09.012

我们折服于“建构”的丰富内涵,又困惑于它“说起来容易做起来难”。对“建构”复杂的情感吸引了我对它的长期关注、探索。真正有效提高学生的建构能力,就要深入到学生个体层面,了解学生真实的学习生态,研究学生的知识是如何重构的,研究教师如何帮助学生改善自己建构的思想和方法。在这些接地气的活动中,教师实实在在地发挥着主导作用。所谓个体知识重构是指学生在一定的条件下,在调整和矫正自己原有认知起点的基础上,重新获取某些基础概念和原理的过程。这个过程包括对学生个体的经验自我反思和修正,丰富并更加合理化了学生自己原有的解释方法和思路,形成相对合理的有一定价值的结构性关联,进而形成自己特有的思维架构。

一、 深入了解学生的经验、经历,获取学生真实的认知起点

学生对自己的认知起点并不都是十分清楚的。作为教师不仅要借助各种手段掌握学生的认知起点,更要教会学生科学地了解自己的认知起点。学生如何了解自己的状况呢?教师可以借助以下几个问题去帮助学生进行自我发现,“我对某一知识或问题的基础性认识是什么?”“这些认识是从哪里来的?”“我有哪些类似的经验或认识?”“我还有哪些相关的经验或经历?”等,学生需要对这些问题做出相对完整的再认和呈现。

在这个基础上,教师引导学生进一步思考以下问题,“我如何证明我对某一问题的理解是正确的,是否仅仅依靠我个人的经验?”“如果其他同学有不同的意见,支持或反对的理由各有什么?”“与他人的观点相比,我要不要调整?我要做出怎么样的调整?”通过这些问题刺激学生开动脑筋进行分析与综合。经过教师的引领,帮助学生建立合乎事实和逻辑的关联。当然,教师要在寻找关键词、确定信息的价值指向、选取合适的思维路径等方面及时、适度地发挥引领作用。

在教学中,面对问题,有的教师采用“放羊”模式,放任学生。这是不合理的。教师有效的引导对学生的发展起非常重要的作用。教师要教会学生把前后两类问题清晰化并学会对照比较,发现差异,进而引导学生进行自我分析判断;帮助学生总结筛选有价值的信息,并教会学生掌握如何获取有价值信息的方法;固化学生的思维路径,形成普适性的认知策略,进而提高自身的水平和素养。

二、 推动学生自我质疑,提出关联性问题

马克思主义的辩证否定观告诉我们,事物的发展是肯定与否定的统一。没有否定就没有肯定;只有经过否定,才有更高层次的肯定。所谓学生的自我质疑,就是学生在自我经验、经历的基础上,面对新情境、新问题时,对自己的一种分析、判断的状态。自我质疑并不能等同于自我否定。质疑是人的一种分析的能力,伴随着人的分析过程而不断深化;质疑不是简单的肯定,更不是简单的否定,而是在先前认识的基础上对相关的要素、关系进行重新寻求关联性,尝试建立新的联系的过程。

在质疑的过程中,教师还要善于根据学生的状况,及时抛出新的问题引领学生产生新想法,诱导学生走出误区,推动学生认知的发展。如元素周期律的教学。

案例一:元素周期律是贯穿高中化学的工具型的基础知识,内容丰富,但又比较抽象,逻辑严谨、概念多,系统性较强,它对于探究微观结构和元素性质具有十分重要的意义。教学中,引领学生质疑,对元素周期表进行解构和重构是教学的要义。在众多元素中,金属性、非金属性的递变规律是教学的两个难点。难处:一是金属性和非金属性概念抽象,学生接受较慢;二是判断金属性、非金属性强弱的依据较多,学生容易混淆。针对这两点,以“元素金属性”为例,设计了如下的教学片段。

片段1

教师:在初中阶段,我们用“金属活动性顺序表”来表示金属和酸溶液发生置换反应的快慢。大家还能背诵吗?

学生:钾钙钠镁铝锌铁锡铅氢铜汞银铂金(集体背诵)。

教师:对!这个顺序在高中可以认为是金属的金属性顺序。请同学们看这两个方程式并思考,金属的金属性从氧化还原的角度看,与什么概念类似?

学生:金属在反应中,化合价升高,因此金属性与还原性类似。

教师:对!金属性的定义就是:金属元素失去电子的能力。

用初中的“金属活动性顺序表”引入金属的“金属性”概念,再以高中阶段所学习的还原性与金属性进行类比,消除了学生对新概念的陌生感,同时加深了理解。

片段2

教师:根据“金属活动性顺序表”,我们已经知道钠的金属性强于镁的金属性,且金属性与还原性类似。仔细观察反应(1)和(3),讨论并解释钠的金属性强于镁的原因。

学生:(讨论后回答)1、钠能与冷水反应置换出氢;镁只能与热水反应置换出氢;2、两个方程式的产物比较,氢氧化钠是强碱,氢氧化镁是中强碱。

教师:对!通过对(1)和(3)的反应条件和产物的分析,我们可以小结出判断元素金属性强弱的依据:通常情况下,元素的金属性越强,它的单质越容易从水或酸中置换出氢,该元素的最高价氧化物的水化物的碱性越强。

学生在之前的学习中已经很熟悉钠、镁这两种金属与盐酸、冷水和热水反应的现象和方程式,因此能很快地投入到所给问题的讨论中。教师在给出问题时给出了有关的提示,引导学生关注化学反应类型、条件等因素,让学生自己得出结论,最后教师指导学生总结归纳。

质疑的过程,教师要推动学生提出关联性问题,打通思维的瓶颈,获取新的正确认识。如物质的微观结构与化学性质的关系。

案例二:化学学科强调微观结构决定宏观性质。用物质结构去解释性质的例子很多,比如金刚石与石墨都是由碳元素组成的,但是物理性质差别极大的原因就是碳原子排列的结构不同,前者是立体网状结构,后者则是分层排列;再如胶体特殊的“丁达尔现象”,就是因为组成胶体的微粒直径大小在1-100nm之间等等。因此,化学学科关于“本质原因”或“根本原因”,应该优先从微观结构入手去解释。

以下列的选择题为例,这四个选项单独看都是正确的,但是能解释根本原因的只有C,因为只有该选项是从结构的角度来解释现象的。

(单选)氮气能大量存在于空气中的根本原因是()

A.氮气性质稳定,即使在高温下也很难与其他物质反应

B.氮气比空气轻,且不与水反应

C.氮分子中存在三个共价键,它的键能很大,分子结构很稳定

D.氮气无氧化性,也无还原性,不跟其他物质反应

答案:C。

三、 推动学生建立基于个体经历的经验与逻辑相融的个性化的知识结构

学生提出关联性问题,不仅是为了答案本身,更重要的是通过关联性问题让学生找到线索,串联知识间的内在某种关系,把自己的经验、经历与线索之间建立起学生自己能够理解的某一关系。这种关系可以是以某种学生能够理解的观点的形式存在,也可以是新的问题的形式存在。其中,新的问题则会推动学生去探究、解决、发展。

推动学生发现关联性问题是教师的一大责任。学生关联性问题发现得越多,学生获取的有价值的案例、经验、知识的可能性就越大;学生的收获越大,就越能推动学生更多地关注社会、关注生活,把丰富的社会生活融入到他的学习生活之中,于是,学习进入了一种良性循环的状态,这也回应了新课程关注生活的要求。生活经验的丰富推动知识和认知逻辑的发展和进步,把学生的文本化的记忆生活化,起到活化的效果。

四、 推动学生结构化思维,建立属于学生自己的思维模型

思维的结构化对一个学生的成长十分重要,因为我们每天都会面对新问题、新情境,如果教学活动不能在学生思维的结构化、思维模型的塑造上有所建树。那么,当学生面对新问题、新情境时往往会不知所措。因此,建立属于学生自己的思维模型是学习活动的更高层次价值的体现。我在近几年的教学中,学习他人的成功经验,尝试用“思维导图”帮助学生建立学生自己的思维模型。在此,以“钠的单元复习”为例来说明。

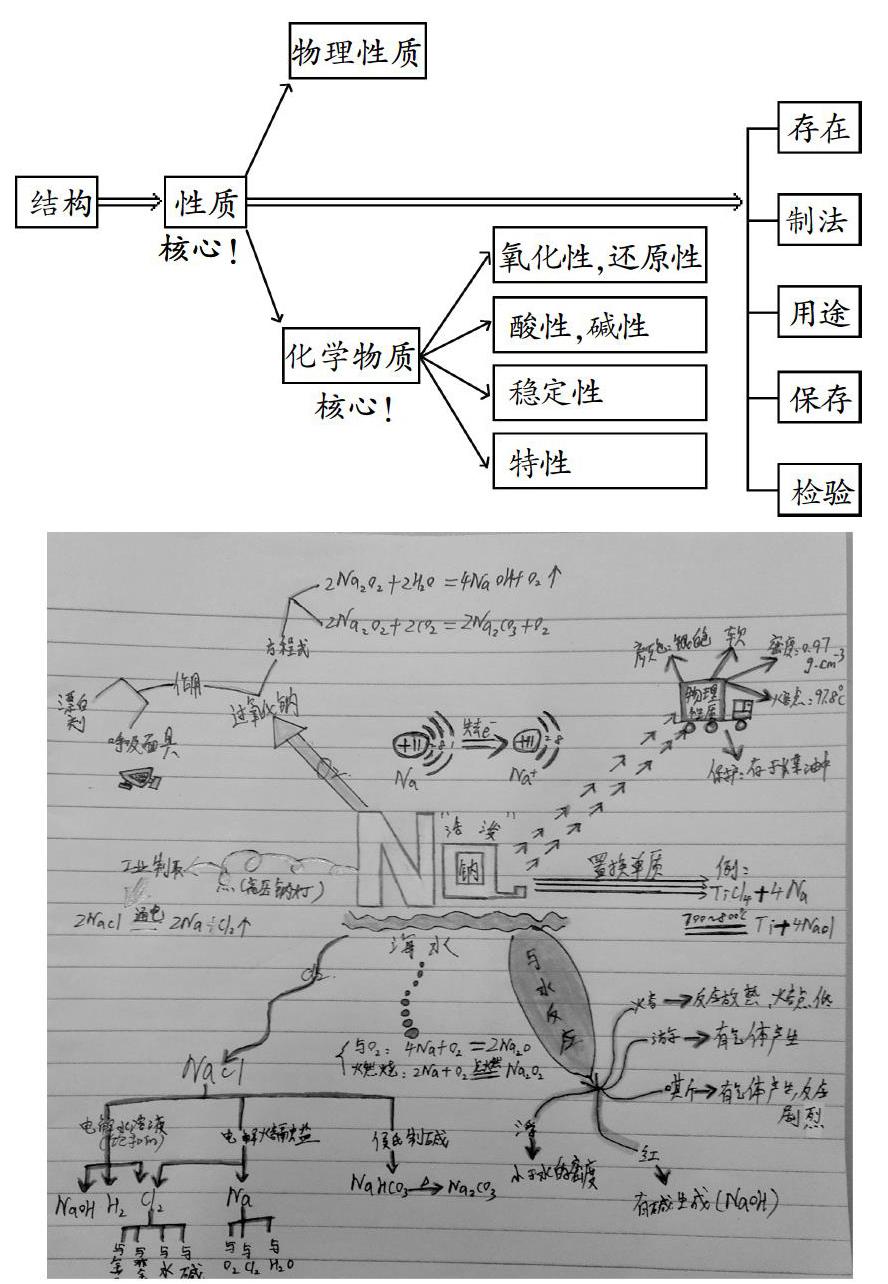

案例三:在高一必修1第二、三、四专题的元素学习过程中,由于方程式较多,学生反映:总结和记忆背诵都较吃力,复习起来抓不到重点、没有章法。我建议学生采用思维导图来复习,在结构——性质——用途的框架下(如图),归纳、总结元素及其化合物的物理、化学性质和相关的方程式。学生对这样的复习形式很感兴趣,极大地提高了学生自主复习的积极性,并且通过对知识点的梳理形成了自己的知识网络,能更加科学地记忆、学习。

以“钠的单元复习”为例,钠可由电解熔融状态的氯化钠(NaCl)来制备,而氯化钠来自于海水,基于此思路设计了以元素钠为中心的思维导图(如图)。钠原子容易失去最外层电子形成钠离子,根据“结构决定性质”这一原则,得出金属钠具有较强的还原性,进而对钠及其化合物的物理、化学性质进行小结,并且将重要的化学方程式在思维导图中呈现,脉络清晰、重点突出,能较好地起到系统复习相关知识点的作用。

总之,失败的教学活动不一定与建构有关,但成功的教学活动一定与建构有关。在教学活动中,教师通过建构能力的培养,把模糊的思维活动清晰化,帮助学生提高建构能力,实实在在地提高学生的能力和素养,为学生的终身发展服务。

参考文献

[1] 王祖浩.普通高中课程标准实验教科书·化学必修1[M].南京:江苏教育出版社,2004