巧用对比实验,有效突破概念教学

杭伟华 杨志杰

摘要:从“校园池塘里的天然水”入手,运用生活化的实验仪器“TDS水质测试笔”,设计多组“对比实验”,从“简单到复杂”、“从静态到动态”将抽象概念“强、弱电解质”和“非电解质”进行了具体化构建。

关键词:对比实验;控制变量;概念具体化

文章编号:1008-0546(2016)09-0078-04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.09.027

一、设计思路

王祖浩教授主编的《普通高中课程标准实验教科书·化学》充分体现了课程中“螺旋式上升”的理念。该教材将基本概念和原理分散到必修和选修模块中逐步完善,螺旋式推进,体现了不同阶段的不同层次要求,同时也反映了相关课程内容在满足不同发展方向学生在基础性和选择性要求上的差异 。本文的“强电解质和弱电解质”是该教材选修模块《化学反应原理》专题三“溶液中的离子反应”教学内容,是学生在学习了必修教材《化学1》中“电解质与非电解质”等相关知识基础上的进一步深入。通过强弱电解质的学习,促使学生学会从微观的角度认识物质在水溶液中的存在状态,从而为后续理解水溶液中化学反应的实质奠定基础,初步建立研究水溶液系统的思维方法,属于化学核心概念。

如何进行化学概念教学,值得我们思考与讨论。常见化学概念教学的做法是“定义呈现——重点解读——练习巩固”,具体来说是对概念进行客观呈现、主观解读后,就以习题进行辨析、巩固。结合本课内容而言,常规的设计就分两个部分:第一部分以概念回顾和配套习题来巩固“强、弱电解质和非电解质”概念;第二部分以讨论“冰醋酸是弱电解质的实验证明方法”来体验弱电解质的概念。但笔者认为这样的设计不利于学生深刻理解化学概念,不利于学生系统构建知识体系,不利于学生在必修基础上提升认知,不符合苏教版教材“螺旋式上升”的编写理念。

笔者在教学中,尝试借助TDS水质测试笔,以设计“对比实验”对本课内容“强、弱电解质”和“非电解质”进行了具体化构建,教学设计如图1所示。

二、教学过程

环节一:引题

教师:展示一瓶在校园池塘里灌的天然水。

问题:如何检测这瓶天然水的水质呢?

教师:介绍TDS水质测试笔:原理是通过测试被测液体的导电性强弱,来粗略反映液体中自由移动离子浓度的大小,读数越大,自由移动离子浓度越大(注:导电性还与离子带电量有关)。

【演示实验】 倾倒约20mL此天然水于烧杯中,用TDS水质测试笔进行测试,读数约为160。

问题:这个读数的具体意义是什么呢,我们没有概念。在这个情况下,有什么方法可以知道这瓶水的水质状况呢?

学生:对比实验。

【对比实验1】一瓶某知名品牌矿泉水、一瓶某知名品牌纯净水和一瓶无水乙醇,分别取约20mL于三只烧杯中,并用TDS水质测试笔进行测试,读数分别约为42、2和0。

问题:通过这组对比实验,你现在能判断校园池塘里天然水的水质吗?

学生:水质不大好,因为读数较大,说明导电性较强,水溶液中含有的自由移动的离子较多。

追问:在对比实验中,为什么矿泉水、纯净水和无水乙醇读数都不一样呢?

学生:矿泉水里溶有的少量矿物质盐能完全电离,形成少量离子,所以读数达到42;而纯净水里几乎没有矿物质盐,但本身也能微弱的电离或者混有极少量矿物质盐,形成极少量的离子,所以读数为2;无水乙醇不电离,没有离子,所以读数为0。

教师:很好,这三种情况就是我们今天交流的主要话题:完全电离、部分电离、不电离。

设计意图:通过以检测校园池塘里的天然水为话题切入,既自然又贴近生活,在激发学生的学习热情的过程中调动学生思考、探究的积极性;通过第一组简单的对比实验,让学生在对天然水水质检测的探究中理解TDS水质测试笔呈现数据的含义,进而学会如何使用TDS水质测试笔,并引出了本课教学核心概念——电离程度。

环节二:构建

【对比实验2(学生)】

实验操作:分别取约10mL的未知液体A和未知液体B,用TDS水质测试笔进行测试。

实验现象:读数均为0。

问题:实验现象说明了什么?

学生:不存在自由移动的离子。

追问:液体A和液体B属于电解质还是非电解质?

学生:非电解质。

教师:请大家分别往液体A和液体B中加入约20mL水,再用TDS水质测试笔进行测试,看看会有什么变化。

实验操作:用TDS水质测试笔分别测试A的水溶液和B的水溶液。

实验现象:A的水溶液读数为0,B的水溶液读数为100多。

问题:这组数据对比,又说明了什么?

学生:A在水中未发生电离,而B在水中发生了电离。

问题:前面大家对液体A和液体B的认识是都属于非电解质,结合本次的对比实验思考,之前的认识需要修正吗?

学生:B应该是电解质。

追问1:请问,判断一种物质是电解质还是非电解质关键要看什么呢?

学生:在水溶液或熔融状态下是否发生电离。

追问2:那电解质和非电解质是如何定义的?

学生:在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物称为非电解质;在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物称为电解质。

总结:液体A和A的水溶液都不导电,所以A是非电解质(无水乙醇);液体B不导电而B的水溶液导电,所以B 是电解质(冰醋酸)。

学生:原来如此。

【对比实验3(学生)】

实验操作:取出已经装有等物质的量固体A和固体B的两只烧杯,分别加入约20mL水,并振荡。

实验现象:固体A完全溶解,形成澄清溶液;固体B未完全溶解,形成悬浊液。

问题:说明了什么?

学生:固体A在水中的溶解能力较大,固体B在水中的溶解能力较小。

追问:固体A和固体B分别属于强电解质还是弱电解质?

学生:A属于强电解质,B属于弱电解质。(有些学生反驳:强弱电解质与其溶解性无关,应该测其导电性。)

教师:究竟谁的认识是正确的呢,我们用实验来说话。

实验操作:用TDS水质测试笔分别测试固体A的水溶液和固体B 的水溶液。

实验现象:固体A的水溶液数值较大,固体B的水溶液数值较小。

问题:这个现象又说明了什么?

学生:说明了浓度基本相同的情况下,固体A的水溶液导电能力强于固体B的水溶液。

追问:固体A和固体B分别属于强电解质还是弱电解质?

学生:固体A属于强电解质,固体B属于弱电解质。

教师:揭晓谜底,实验中A是NaCl,B是CaCO3。不结合实验现象,根据《化学1》所学知识判断,这两种物质分别属于什么?

学生:都是强电解质。

问题:那刚才为什么会认为固体B为弱电解质呢?

学生:受物质的溶解性和溶液的导电性干扰了。

追问:既然以物质的溶解性和其溶液的导电性来判断该物质属于强电解质还是弱电解质发生了错误,那强、弱电解质的根本区别在哪里?

学生:在水溶液中的电离程度,在水溶液里能完全电离的电解质是强电解质;在水溶液里部分电离的电解质为弱电解质。

教师:总结得很好。实验是最有说服力的,两组对比实验呈现的现象帮大家纠正了在理解“电解质和非电解质、强电解质和弱电解质”两组概念上的一些误区,让我们对“电解质和非电解质、强电解质和弱电解质”这两组化学概念有了更深刻的认识。

设计意图:经过必修《化学1》的学习,学生对“电解质和非电解质、强电解质和弱电解质”这两组化学概念有了一定的认识,但只是停留在了解层面,更多只是会从物质类别角度去判断,而对于其本质的认识还远未达到。笔者的设计是借助两个对比实验,让学生在“已有认识”与“实验现象”之间产生认知冲突,引发思考,促使其挖掘现象背后的问题。这招“欲擒故纵”让学生的认识在冲突中不断清晰,让抽象的概念对比中不断的具体。

环节三:体验

问题:第一组实验中的冰醋酸是强电解质还是弱电解质呢?

学生:弱电解质。

追问:如何以实验来证明冰醋酸是弱电解质呢,请设计可行的实验方案?

学生1:取等量相同浓度的盐酸和醋酸溶液,用TDS水质测试笔分别测定其导电性,如果醋酸溶液的导电性明显比盐酸弱,则冰醋酸为弱电解质;

学生2:取等量相同浓度的盐酸和醋酸溶液,用pH试纸分别测定它们的pH,如果醋酸溶液的pH较大,则冰醋酸为弱电解质;

学生3:取等量相同浓度的盐酸和醋酸溶液,分别与形状和大小相同的某种活泼金属(如Mg)反应,如果醋酸溶液反应产生气体速率较慢,则冰醋酸为弱电解质;

学生4:取等量相同浓度的盐酸和醋酸溶液,分别与等量的碳酸钠反应,如果醋酸溶液反应产生气体较慢,则冰醋酸为弱电解质;

学生5:……

教师:是不是每一个方案都可行呢?请大家利用桌子上的实验仪器和实验药品,来验证你的方案。

【对比实验4(学生)】取等量相同浓度的盐酸和醋酸溶液,用TDS水质测试笔测试,并读取读数。

实验现象:盐酸比醋酸的数据要大得多,证明冰醋酸为弱电解质。

【对比实验5(学生)】用玻璃棒分别蘸取相同浓度的盐酸和醋酸溶液,分别滴在两张pH试纸上,观察并对比颜色变化。

实验现象:醋酸的酸性较弱,证明冰醋酸为弱电解质。

【对比实验6(学生)】取两支试管,分别装入两片形状和大小相同的镁条,将两只注射器针头分别插入并穿透两只橡皮塞,套上注射器,吸取等量相同浓度的盐酸和醋酸溶液,用此橡皮塞塞住试管,同时将盐酸和醋酸溶液注入试管,观察针筒中气体的体积变化。

实验现象:醋酸溶液与镁条反应产生气体较慢,证明冰醋酸是弱电解质。

问题:如果两支试管中镁条过量,最终哪只试管产生的气体多?

学生:一样多。

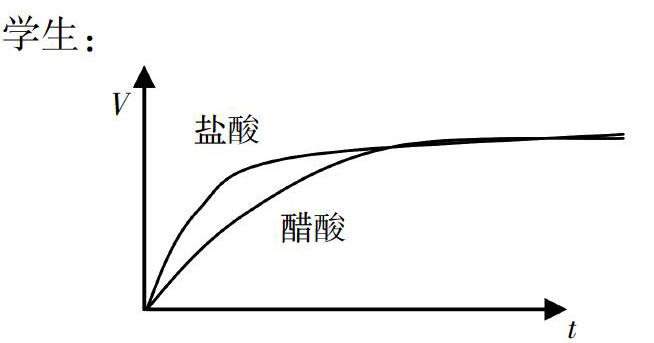

追问:那你可不可以用V-t(纵坐标为产生氢气的体积,横坐标为时间)表示两支试管产生的气体情况呢?

学生:

教师:大家用各自的方案说明了冰醋酸是弱电解质,它在同浓度条件下导电性不如盐酸。那如果往醋酸溶液中逐滴滴加同浓度的氢氧化钠溶液,导电性会如何变化?

学生:变大。

追问:为何会变大?

学生:因为氢氧化钠为强电解质,同浓度条件下导电能力更强。

教师:是不是如大家所说,我们来做一做这个实验。

【对比实验7(学生)】取20mL 醋酸溶液于烧杯中,插入TDS水质测试笔,记录读数,将同浓度的氢氧化钠溶液逐滴滴入醋酸溶液中,观察并记录读数变化。

实验现象:读数先逐渐上升,后基本不变。

问题:实验现象跟我们猜测的有差别,为什么后来基本不变了?

学生:后来氢氧化钠大量过量了,混合溶液导电性接近原氢氧化钠溶液了。

追问1:刚才往醋酸中滴加的氢氧化钠是强电解质,那如果往醋酸溶液中逐滴滴入同浓度的氨水,导电性又会如何变化呢?

学生:可能变化不大。

追问2:为什么?

学生:因为一水合氨也是弱电解质,同浓度导电能力与醋酸溶液差不多。

教师:我们的分析是否正确呢?我们继续进行对比实验。

【对比实验8(学生)】取20mL 醋酸溶液于烧杯中,插入TDS水质测试笔,记录读数,将同浓度的氨水逐滴滴入醋酸溶液中,观察并记录读数变化。

实验现象:读数先上升,后下降,最后保持不变,并与初始数据相近。

问题:为什么会出现这样的读数变化?

学生:因为反应产生的醋酸铵为强电解质,同浓度导电能力强。后来氨水过量,导电能力有所下降。

教师:化学是实验的科学,只有实验才是最高法庭。在化学学习中,我们要习惯于借助实验去认识、去探究。

设计意图:著名化学家傅鹰先生说过:提出一个机理来解释一种现象并不困难,困难的是如何以实验证明它是正确的,而且唯一是正确的。在这个环节的教学中,笔者引导学生借助实验去辨析概念,在7组对比实验中巩固认知。

轻巧便携的“TDS水质测试笔”的数据直观地将微观“电离”问题转化成了宏观“水质测试数据”,这是抽象问题具体化的最直接体验。从盐酸与醋酸的“静态对比”过渡到醋酸分别与氢氧化钠溶液和氨水反应的“动态对比”,学生对“强电解质与弱电解质”的理解是越来越具体,越来越深入。

三、教学反思

反思本课的教学设计,主要有如下几个优点:

1. “TDS水质测试笔”的充分利用,取得了意想不到的效果。

“TDS水质测试笔”具有操作方便,读数简单等优势,在本课的多个实验中被利用,不仅能将抽象的微观问题“电离”以数据形式宏观呈现,还能许多“教师演示实验”变成了“学生分组实验”,提高了学生的课堂参与度和学习积极性。

2. 贯穿始终的“对比实验”,完成了抽象概念的具体化构建。

从“池塘里的天然水”与矿泉水、纯净水、无水乙醇等的导电性对比,到“未知试剂A、B”系列对比实验,再到“盐酸与醋酸”的对比验证实验,最后到“醋酸与强碱和弱碱反应”的动态对比实验,让学生在“从简单到复杂”,“从静态到动态”的体验过程中构建出了抽象概念具体化的深刻认知。

对比实验中的细节设计也十分巧妙,不仅激发了学生的探究热情,更是引发了学生的深入思考,为抽象概念的具体化构建助力。如在“未知试剂A、B”系列对比实验中,先是用TDS水质测试笔测试“未知液体A”和“未知液体B”,根据实验现象读数为0,很容易让学生产生“A、B均是非电解质”的错误想法。而笔者安排的“将两种液体分别加入等量的水并测试”这个小细节置学生的思维于“矛盾冲突”中,让学生不得不重新思考并逐步构建起“电解质和非电解质”的概念,使其对概念的理解更深入。

参考文献

[1] 莘赞梅,李明喜.元素化合物教学设计与实施[J].化学教学,2012,2:17-19

[2] 吴海霞.以培养思维为核心 建构学生学科观念[J].化学教与学,2014,10:11-12

[3] 杭伟华.基于教材“螺旋式上升”编写理念的教学设计研究[J].化学教学,2015,12:29-33