我国政府公共信息服务的供求曲线和供求均衡分析

管延斌 孙静 王建冬

〔摘 要〕本文首先对政府公共信息服务的公共物品属性进行了深入分析,指出其具有消费上的非排他性和供给上的非竞争性特征。在此基础上,指出了政府公共信息服务在实现市场均衡和资源有效配置方面的局限性,研究其供求曲线,对政府公共信息服务的供求不均衡问题进行了分析。最后提出,要解决上述问题,需要在需求端建立需求表达机制,在供给端建立可竞争机制,重塑市场以重构政府公共信息服务的供求均衡并实现资源的有效配置。

〔关键词〕政府公共信息服务;供求均衡;公共物品;可竞争市场;供求曲线

〔中图分类号〕G201 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2016)06-0016-05

〔Abstract〕This paper firstly made a in-depth analysis of public goods attribute of government public information service,and pointed that it has non-exclusive characteristics in consumption and non-competitive characteristics in supply.Based on this,this paper pointed out the limitations of public goods in the market equilibrium and resource effective configuration,analyzed its supply and demand curve,and discussed the imbalance of government public information service.To solve these problems,the paper suggested establishing needs expression mechanism in demand side,and constructing competitive mechanism in the supply-side and reshaping the market in order to reconstruct the supply and demand balance and the effective allocation of resources of the government public information services.

〔Key words〕government public information service;supply-demand equilibrium;public goods;contestable markets;supply and demand curve

过去10年间,互联网在全球范围内飞速发展和迅速普及。在快速膨胀的互联网用户群中,通过访问政府网站等方式获取政府公共信息服务的用户群体比例也不断增长。美国皮尤(Pew)调查公司的数据显示,美国互联网用户访问政府互联网公共信息服务的比例从2000年的约27%上升到2008年接近50%[1],再进一步上升到2015年的65%[2]。美国南加州大学2011年12月发布的调查报告显示[3],高达79%的互联网用户认为政府网站的公共信息服务是可靠的,且这一比例远高于其他互联网信息源。由此可见,由于政府自身公信力所赋予的权威性和可信性,政府信息服务成为公众在网络上获取信息的重要源头。正因如此,政府公共信息服务已经成为世界各国政府提高行政管理能力和公共服务能力的重要手段,近年来全球各国和地区都纷纷制定相关政策和措施来向公众提供公共信息服务和产品。

然而,在推进政府公共信息服务的过程中,由于对政府公共信息服务作为一种公共物品所具有的特殊规律认识不到位,导致对于其建设过程中出现的种种问题缺乏清醒的理论认识。本文试图从经济学的理论视角出发,分析政府公共信息服务的公共物品属性,并按照资源有效配置的帕累托最优标准,重塑公共信息服务的市场供求模式,并提出一套有效促进政府公共信息服务发展的对策。

1 政府公共信息服务的公共物品属性分析

瑞典经济学家林达尔(A.R.Lindahl)首次明确提出了“公共物品”的概念,并且以经济学模型的方式,明确地界定了公共物品与私人物品的差异性。1954年,萨缪尔森(P.Samuelson)在其经典著作《公共支出的纯理论》一文中,给公共物品下了一个更加精确和深入的定义[4],并提出公共物品消费的非竞争性(Nonrivalry)概念,即消费者在消费物品时不存在利益冲突,当增加一个消费者时,物品的边际成本为零。在萨缪尔森的基础上,马斯格雷夫(R.A.Musgrave)进一步提出了公共物品受益的非排他性(Nonexclusion),即公共物品没有办法排除他人从公共物品获得利益的机会;或者说有技术上的可能性,但是由于这种排他的成本太高而导致经济上不可行。至此,经济学上普遍将非排他性和非竞争性作为界定公共物品的两大标准之一[5]。

政府公共信息服务的公共物品属性可以从两个方面进行分析:

1.1 政府公共信息服务的非竞争性分析

作为政府公共信息服务的主要产品形态,信息和物质最大的区别即在于其具有共享性[6]。不同于物质资源一旦被占有和消耗其他人就不可能再利用的特性,信息资源可以同时被多个人使用。对于政府公共信息服务来说,政府信息一旦被生产出来,其用户数量的增加不会增加额外生产成本,即由于增加消费而发生的边际成本为零,政府公共信息的用户之间也不存在相互竞争的关系。例如,政府部门将生产出来的各类信息在政府网站上发布或者提供给电视广播和报刊杂志。对于政府而言,任何一个消费者的增加(可能是听众、读者、网民等)都不会导致政府部门生产成本的增加。从用户的角度来说,一个人利用某项政府公开的基础信息,并不排斥、妨碍或影响其他人同时利用该信息,也不会因此而减少其他人利用该信息的数量或质量。可见,政府公共信息服务具有非常明显的非竞争性特征。

1.2 政府公共信息服务的非排他性分析

政府公共信息服务的非排他性体现在以下3个方面:首先,出于服务全社会的目的,政府公共信息服务被提供之后,就不能排除任何人消费该信息,而且任何一个消费者都可以免费消费该信息。举例来说,政府网站上公布的一些便民服务信息,希望全社会公众都能够从中得到服务的便利,因此就不可能通过类似注册、缴费、抢购等方式排除一部分互联网用户。其次,由于政府公共信息服务的内容与公共行政业务密切相关,在很多时候,为了确保公共行政业务的有效运转,政府公共信息服务必须面向全社会公开。比如公共领域的项目招标信息,如果采取排他性措施,在招标程序之外人为设置一些门槛(如不公开招标或利用假期不上班时间公开招标等方式)排除有资格竞标的企业,就会造成利益输送、权利交易,从而有效招标的实际效益。第三,由于信息本身具有很强的可共享性,从技术上排除一部分人消费信息服务产品本身就是成本较高的事情。一个消费者获取了政府公共信息之后,很难限制其不讲该信息内容散播出去。在这种情况下,如果通过付费等方式人为排除一部分消费者,就会导致“搭便车”的行为发生,从而违背政府公共信息服务的普遍服务原则。

由此可见,从经济学的角度分析,政府公共信息服务是一种典型的纯公共物品。另一方面,从产权属性的角度说,政府公共信息服务作为一种公共物品的经济属性,也是与政府信息资源全民所有的法律属性相对应的。政府信息资源的采集、整理、加工、传递是从基层层层上报的,也就是说其来源于公民个人、企业或社会组织[7]。政府工作的各种信息衍生物,比如计划、统计数据、档案、公文记录等,除了内部工作中产生的过程性信息与机密信息之外,大部分是针对公众的,其在实质上具有开放性,这是将政府公共信息服务界定为一种纯公共物品的法理基础。

2 政府公共信息服务的供求曲线分析

2.1 传统市场均衡理论

在政府公共信息服务中的局限性尽管市场均衡分析是现代西方经济学的基础分析工具之一,但市场均衡理论通常需要假定市场处于完全竞争环境下,并且不能存在信息不对称、诈骗和储备现象。因此在政府公共信息服务领域,市场均衡理论很难适用。

(1)政府公共信息服务作为一种纯公共物品,主要由政府主导建设,而由于政府对于成本不敏感,其供给投入与需求的强烈程度没有直接关系。另一方面,作为一个纯公共物品,政府公共信息服务具有消费的非排他性,消费者对于政府公共信息服务的需求同样与不受价格机制有效。可见,政府公共信息服务的供给和需求曲线均难以通过价格机制确定。

(2)在完全竞争市场条件下,依据帕累托效率标准,经济活动在满足其基本条件后,可以达到一种最优的效率水平,但在政府公共信息服务领域,由于缺少这样的参照系,以数量均衡为基础的调节机制不能成为广大的个体消费者所识别的信号。这就使得政府公共信息服务供给由于缺少总量信号变成了一个不确定的量,从而无法实现理想的均衡状态。这种情况的存在,使得政府公共信息服务领域在普遍供给不足的情况下,还会出现供需脱节的问题,从而导致“供非所需,需无所供”的现象。

2.2 政府公共信息服务的供求曲线分析

由此可见,政府公共信息服务的供求关系很难按照市场均衡的分析框架进行研究,“主流经济学所倡导的供给与需求均衡关系在公共经济学分析框架中始终无法建立起来”[7]。但这并不代表政府公共信息服务领域的供求均衡分析无法开展。对于本文所研究的政府公共信息服务这样一种典型的由政府主导的公共品而言,依然可以从供给端和需求端两方面来分析其供求曲线。

在供给端,政府对于政府公共信息服务的成本和价格并不敏感,因此供给曲线是一条缺乏弹性、完全由政府公共信息服务的决策者按照一定依据(实际上很多时候这种决策并没有明确的决策依据)来确定其供给内容和供给规模。

在需求端,消费者在购买私人物品时,能够自由地(或者说以较小代价地)选择其他供给者提供的私人物品,从而使得价格成为决定消费者购买决策的关键要素;而在购买(或者免费使用)公共品时,由于公共品的供给方只有政府,消费者一般情况下很难有其他选择,一旦对政府所提供的信息具有明确的使用需求,那么这种需求就是“刚性”的,无论价格或者使用的便捷程度如何,因而基于价格机制的市场在此失去了原有的调节作用。从这个意义上说,公共品的需求曲线同样缺乏价格弹性。

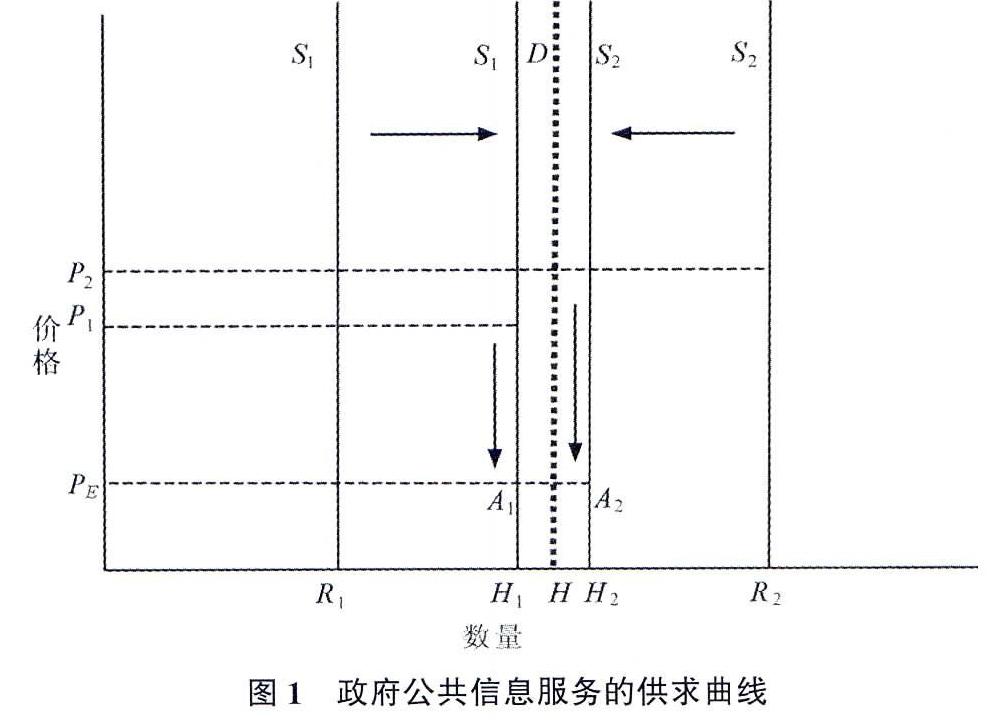

由此可见,对于类似政府公共信息服务这样的完全由政府主导的公共品而言,其供给和需求曲线由于都缺乏必要的价格弹性,因此在供求象限中表现为两条平行的竖直直线。正如岳军所指出的,这种供求失衡现象的存在“就像一条供给曲线与一条需求曲线无法在一个象限中构成一幅相交的图像一样”[8]。如此,笔者对政府公共信息服务的供求曲线描述如图1所示:

在图1中,由于政府主导的政府公共信息服务建设机制中,消费者的需求表达机制无法真正建立,因此消费者的需求曲线只是“逻辑上”存在的一条曲线,用虚线表示——但这条虚线的位置是惟一和几乎恒定的;但在无法大致确定需求规模的情形下,供给曲线的均衡点是游离和不确定的,这也是依靠价格调节机制实现的市场均衡无法适用于公共物品领域的根本原因。而在供给方,一般而言,目前我国政府公共品的供给大部分时间处于总体供给不足的状态(S1),但同时由于“政府失灵”现象的存在,决策失误、重复建设等等问题又往往会导致在某些特殊公共品供给领域出现局部过剩的现象(S2)。

因此,对于类似政府公共信息服务这样的公共品而言,重构供求均衡关系的任务可以分为两个基本步骤:首先,是要构建一套完整可行的公共品需求表达机制,从而使得公共品建设的决策者在确定公共品建设和生产规模时,能够以用户的需求为基准,从而使得供给曲线(S1、S2)尽量接近需求曲线(D)。其次,是在明确供给规模的基础上,政府主管部门进一步引入服务外包、资格招标、标准规范等机制,在确保供给质量不变的情况下,尽量提高供给效率、降低供给成本,从而使得供给曲线的价格定位尽量下移(PE)。

3 政府公共信息服务的供求不均衡问题分析

3.1 政府公共信息服务的总体供给不足问题

由于政府公共信息服务是一种纯公共物品,依靠企业或者个人供给会导致“市场失灵”等问题,因此无论国内还是国外,依靠由政府主导的政府公共信息服务供给体制已经成为行业共识。科斯的“政府替代”理论提出:“政府是一个超级企业,因为它能通过行政决定影响生产要素的使用。”如果需要它就能完全避开市场,但这种优越地位,企业却不具备。这样,就使“政府有能力以低于私人组织的成本进行某些活动”[9]。因此,在政府公共信息服务领域,政府应当成为市场低效率的替代,并且达到在全社会范围内节约交易费用、提高要素配置效率的目的。

然而,当前我国各级政府对于政府公共信息服务的公共物品属性认识不到位,没有将政府网站等政府公共信息服务体系的建设列入政府业务部门的职能之中,导致政府在公共服务职能筹划和组织协调上出现缺位。比如笔者调查发现,很多部委将政府网站建设和管理的职能交给事业单位,但事业单位只是承办单位,它并不是一个政府职能单位,不能组织谋划一项政府职能;有的部委把网站建设管理放在办公厅,但办公厅也不是业务部门,它是一个行政运转部门,也不能很好地履行网站的公共服务职能。这样,从供给机制上看,目前我国政府公共信息服务的建设往往仅明确了承办单位的职责,而没有明确主管部门的职责。而由于缺乏行政职能的界定,业务部门对于政府公共信息服务的内容支撑就缺乏制度激励;如此一来,政府公共信息服务体系的承办单位在推进政府公共信息服务建设时,往往就成了“无米之炊”。

这种供给制度安排上的不足,导致目前我国政府公共信息服务供给总体不足的局面依然没有改观。主要表现在以下几个方面:

(1)是政府公共信息服务内容的更新维护力度普遍不足。由于政府公共信息服务建设和维护部门与政府业务部门之间的业务脱节,很多政府公共信息服务系统的内容来自于维护人员逐一去各部门网站搜寻,经常出现内容缺失和更新不及时情况,没有形成有效的协同机制。再加上主管部门对政府公共信息服务的意义和重要性缺乏认识,政府公共信息服务建设主动性不强,目前我国政府公共信息服务的内容更新维护的力度普遍较为欠缺,大量政府公共信息服务系统由于无人维护和管理而处于“休眠”状态。很多政府公共信息服务系统都存在信息更新不及时,或者为了应付年度上级检查而集中批量更新的现象,有的系统新闻最后的更新日期时间甚至与现实相距半年以上,一些地区的政府公共信息服务系统建站至今信息从未更新过。有的甚至政府文件、领导讲话等动态内容都仍是几年前的,链接的法律、法规、条例或者打不开,或者打开了也是过期的文本。即使是有《政府信息公开条例》作为法律保障的政府信息公开业务,内容公开不及时或者不公开等问题也时常发生。

(2)是政府公共信息服务的服务深度不够,静态新闻和转载页面多,而互动服务和原创信息少。由于目前我国大部分政府网站的主管部门是办公厅系统,而办公厅系统在其职责范围中大多仅负责政务公开和新闻宣传两类职能。而上述两类职能均不涉及政府网站的互动和服务内容,这就导致我国政府公共信息服务往往以静态页面、新闻页面甚至是转载自其它新闻网站的页面为主,网站互动的技术支撑能力不强,没有充分利用短信、邮箱、表单提交等技术手段形成与用户的有效互动。在办事服务方面,与民生密切相关的一些便民服务,比如证件办理、民生投诉、市政规划信息查询等服务没有很好提供;已发布的办事信息中,往往存在信息要素不完整的情况,比如未提供办事指南中提及的相关表格,缺乏办事的联系方式和办事的流程图,部门名称、地址、联系方式、收费标准存在不准确地方;网上查询、网上申报和网上审批目前仅限于查询办事信息和下载部分表格,多数政府公共信息服务系统还无法实现在线办理和办理状态信息的查询功能。政民互动方面,尽管绝大多数政府公共信息服务系统都设置有领导信箱等互动栏目,但信箱内容(指不涉及个人或者单位隐私的信息)在网上公开的非常少,政府信箱的透明度很低;网上调查的形式单一,多是问个问题、勾个选项,缺乏调查深度,调查的内容也主要限于公众对系统改版和栏目的评价,与政务、公众生活关系紧密性还有待提高;很多的政府公共信息服务系统没有开辟论坛,即使开辟了论坛,也存在人气不旺、讨论氛围不浓的现象;多数政府公共信息服务系统在意见征集主题的设置上较少涉及政务重点和社会热点,与政府业务职能、重点工作、当前社会热点结合不够紧密。

3.2 政府公共信息服务的局部供给过剩问题

由于缺乏科学合理的制度安排,政府公共信息服务建设过程缺乏产出效益的考核机制,导致当前我国政府主导的政府公共信息服务供给在总体不足的同时,同时在局部领域还面临供给“过剩”的问题。当然,这种过程并非真的政府公共信息服务的供给已经超出了公众的服务需求,而是由于制度安排不合理所导致的“结构性过剩”。

造成这种情况的原因有两个方面。首先,是由于政府管理成本与收入之间的分离,政府普遍缺乏降低成本的内在压力,并且普遍具有预算规模最大化的倾向,导致多余成本增加或供给过剩。在企业管理中,企业总是将成本与收入紧密联系在一起,企业根据可能的收入决定成本的投入。而在公共行政管理中,政府的成本与收入是割断的,这种分离意味着资源的低效率配置的程度大大增加[10]。另一方面,各级政府公共信息服务系统建设的投入都是“重建设,轻运维”,长期持续建设的惯性导致对运行维护工作投入严重不足,没有形成稳定的运维投入保障机制。由于大量建设上线的政府公共信息服务系统缺乏必要的维护,造成用户信息需求无法得到满足;而为了解决这些问题,政府部门往往又会想方设法上马一些新的信息服务系统,最终结果就是为了解决某一类相似的公众信息服务需求而建设了多个公共信息服务系统,但服务效果都不理想。

当前,我国政府公共信息服务体系建设的局部过剩现象,主要表现在以下两个方面:

3.2.1 政府公共信息服务系统重复建设的现象依然存在

一方面,同一政府部门开设多个网站,同一地区开设多个门户网站,形成同质化竞争和重复建设,造成资源浪费,且网站内容相互交叉重叠,不便于用户使用。据《中国政府透明度年度报告(2010)》指出,有的地方政府,如大同、广州、长春市政府同时运行两个官方网站,这些网站均为gov后缀,且均在更新。另外,有的地方政府所属部门的网站也存在类似情况[11]。另一方面,一级政府门户网站和所属委办局的网站之间同样存在重复建设的情况。由于政府网站普遍追求“大而全”、“小而全”的效果,导致一项公共服务信息,在一级政府门户网站上有入口,在对应的委办局网站上也有入口,且彼此之间在办事指南、表格下载、在线咨询、网上申办、结果反馈等环节之间有交叉重叠和相互矛盾之处。此外,由于部委办局往往热衷于建设本部门的网站,参与政府门户网站建设的积极性不高,大量业务和信息滞留在业务部门网站,不能及时在门户网站上体现出来。有些时候,部门办事信息或办事流程变更之后,仅在本部门的网站上加以更新,而没有在一级政府的门户网站上同步修改;用户在一级政府门户网站上下载的办事表格,拿到部门办事时,发现根本无法办理,造成了很差的用户体验。

3.2.2 政府公共信息服务系统内容普遍存在冗余和重复交叉的问题

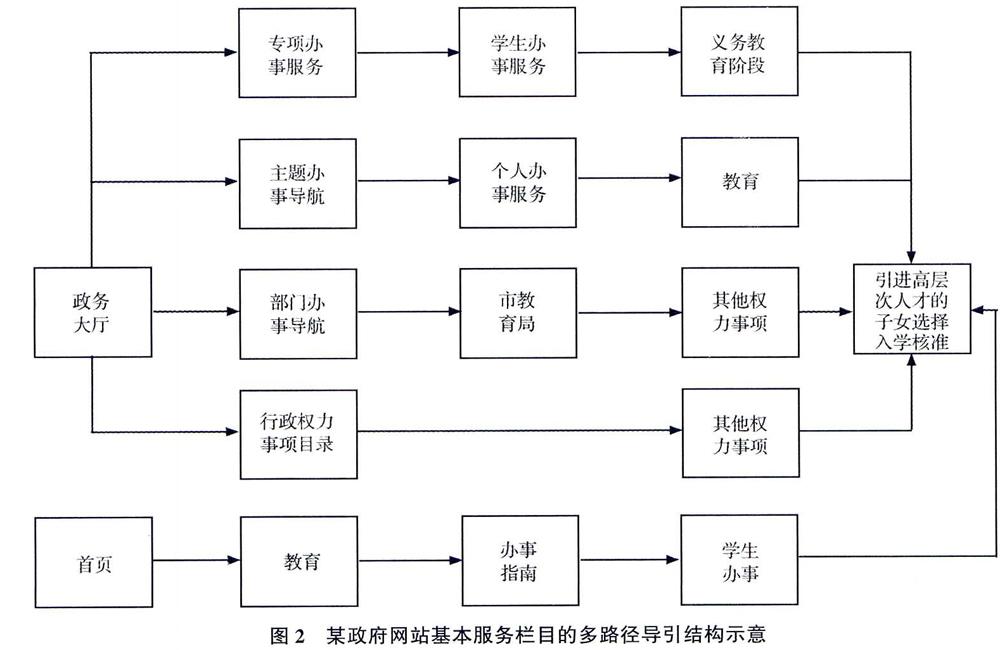

由于政府喜欢追求“大而全”的服务效果,而实际的办事服务的内容供给又难以获得业务部门的有效支撑,政府公共信息服务建设单位便往往避重就轻,将一些新闻信息作为重点建设内容,把政府公共信息服务系统做成政府机构的“宣传栏”,主要围绕政府机构和当地社会进行宣传,甚至依靠到处转载地区和行业发展动态信息填充版面,造成这类信息服务的供给严重过剩,但真正需求量大、服务面广的实用性内容却非常匮乏;还有的政府公共信息服务建设单位,出于追求系统栏目“琳琅满目”的需要,再加上近年来国家政府公共信息服务系统主管部门推进的种种“运动式”建站模式的影响,往往选择在基本服务栏目有限的情况下,通过对这些基本栏目按照部门、用户身份、服务场景等多种方式重新组合,而形成针对同一栏目的多种入口,其最终结果是用户需要的服务(信息)网站找不到,找到的服务(信息)用户不需要,形成“网站迷宫”。以某市政府网站为例,对于一个基本办事事项,用户达到其的路径包括多达5种:一是提供事项列表供用户浏览和检索;二是按照办事机构分类;三是按照办事类型分类;四是按照服务情景分类;五是按照特定用户类型分类。在该站政务大厅下的一个基本办事服务“引进高层次人才的子女选择入学核准”,存在如图2所示的“迷宫”一般的多路径引导结构:图2 某政府网站基本服务栏目的多路径导引结构示意

4 实现政府公共信息服务均衡的主要途径

通过以上分析可以看出,作为一种纯公共物品,政府公共信息服务的供求均衡的实现,需要实现供给曲线和需求曲线的最大程度接近,以及供给价格定位的尽量下移两点任务。为此,政府公共信息服务实现均衡和帕累托最优应当遵循如下两条途径,并在内容生产和服务提供两个层面上积极寻求突破:

4.1 构建政府公共信息服务的需求表达机制

在供给总量层面上,政府公共信息服务的供求均衡的实现,应当借助于一种从需求端出发向供给端回溯、以需求为导向的创新驱动模式。需求导向的政府公共信息服务的理想服务形态是:公民可以通过网络,在任何时间、任何地点访问政府门户,并一站式地使用来自不同部门的政府服务;用户不需要过多关心政府提供这一服务的业务流程,相关的政务资源调配和业务协同工作等均在系统后台完成,对用户而言是“透明”的。要想实现这种服务模式,需要从供给和需求两端同时开展工作:在供给端,要开展顶层服务梳理和业务流程设计,推动实质性的政府业务全流程上网,建立一个多部门、多主体共同组成的立体式的服务支撑体系;在需求端的服务界面设计上,要充分借助Web2.0、移动服务等多种技术手段,同时借助对网站用户行为的跟踪分析,挖掘用户的个性化服务需求,提供更加便捷和有针对性的服务,有效提升用户体验。同时,开展用户体验导向的政府公共信息服务系统绩效评价,确保政府公共信息服务系统运维高效、制度完善、响应快速、办事流畅、用户满意。

4.2 完善政府公共信息服务的效率保障机制

在供给效率层面上,政府公共信息服务需要克服政府作为其作为服务的直接提供者必然存在的效率低下问题,以及政府公共信息服务外包过程中存在的外包质量无法控制甚至出现权力寻租和利益输送等问题。如前所述,政府公共信息服务作为一项同时具有纯公共物品的经济属性和全民所有的法律属性的服务形态,其应当成为信息时代政府行政职能必不可少组成部分。但是在建设政府公共信息服务体系的过程当中,应当把政府提供和政府生产区分开。在政府公共信息服务体系建设中,有些内容必须是由政府来生产的,有些内容是政府不能生产,需要社会生产、政府购买,也就是服务外包的方式来提供。比如说政策法规的公开和发布,肯定是除了政府部门是别的地方提供不了的;但对一些公共市场信息,完全可以运用服务外包的方式,用市场化的方式来运作。要形成这样一个市场化运作的服务外包机制,应当抓好特许权招标和追踪问效两个关键环节。

5 结 语

综上所述,尽管我国政府公共信息服务体系建设在过去十余年中取得了世所公认的巨大成就,但目前对政府公共信息服务的纯公共物品属性认识依然不清,这种观念认识上存在的滞后或模糊,导致各地政府和部门对于政府公共信息服务的定位存在种种差异甚至冲突,从而导致当前我国政府公共信息服务体系建设普遍面临诸如体制机制不清、产出效益无法控制、服务外包和服务生产缺乏规范等瓶颈性问题。这些问题的出现,标志着我国政府公共信息服务体系建设已经渡过了起步期的粗放式和外延式发展阶段,亟需通过对政府公共信息服务的内在的经济学规律的系统分析和把握,理顺发展思路,调整发展方向。希望本文的研究,能够为后续政府网上公共信息服务的供给优化提供有益借鉴。

参考文献

[1]Pew Research Centers Internet & American Life Project[EB/OL].http:∥pewinternet.org/Static-Pages/Trend-Data/Online-Activities-20002009.aspx,2010-12-10.

[2]Americans Views on Open Government Data[EB/OL].http:∥pewinternet.org/Static-Pages/Trend-Data/Online-Activities-20002009.aspx,2015-04-21.

[3]Online information is still untrustworthy[EB/OL].http:∥www.news.com.au/technology/most-people-still-dont-trust-online-info/story-e6frfro0-1226222558871,2010-12-10.

[4]SAMUELSON A P.The Pure Theory of Public Expenditure[J].The Review of Economics and Statistics,1954,36:387-389.

[5]马费成,龙.信息经济学(五) 第五讲 信息商品和服务的公共物品理论[J].情报理论与实践,2002,(5):398-400.

[6]程万高.基于公共物品理论的政府信息资源增值服务供给机制研究[D].武汉大学,2010.

[7]王芳.阳光下的政府:政府信息行为的路径与激励[M].天津:南开大学出版社,2006:33-35.

[8]岳军.公共投资与公共产品有效供给研究[M].上海:上海三联书店,2009.

[9]科斯著.论生产的制度结构[M].上海:上海三联书店,1994:147-159.

[10]席恒.利益、权力与责任:公共物品供给机制研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[11]2011年法治蓝皮书:政府信息公开透明度亟待提高[EB/OL].http:∥news.xinhuanet.com/legal/2011-02/24/c121119216.htm,2011-12-10.