新建本科院校大学生就业能力情况分析

周欢欢 韩西莲

[摘 要] 通过对山东省七所新建本科院校进行问卷调查,运用SPSS19.0软件对数据进行分析,指出了目前大学生存在的问题,即对职场定位缺少认识,欠缺工作所需要的能力,学生素质与企业所需人才之间不对等。针对大学毕业生存在的就业问题,从高校、社会、大学生自身三个层面提出了建议,旨在提升大学生的就业能力。

[关键词] 本科院校;大学生;就业能力

一、研究背景

(一)就业能力的概念

就业能力,源于就业力(Employ ability)。1909年英国经济学家贝弗里奇(Beveridge)首次提出:“就业力即‘可雇用性,是指个体获得和保持工作的能力。”加拿大会议委员会认为,就业能力是个体为满足雇主和客户不断变化的要求、实现自己在劳动市场的抱负和潜能而应具备的品质和胜任力。美国培训与开发协会(ASTD)将就业能力解释成基本胜任力、适应能力、影响能力、沟通能力、群体效果五个类别。结合上述观点,本文认为就业能力具有基础性、专业性和差异性三个特征,涵盖职业技能、思维能力、社会适应能力、自主能力、社会实践能力和应聘能力等方面。

(二)“大学生就业能力”问题的提出

教育部副部长鲁昕在2014年中国发展高层论坛上的演讲中指出:“中国现有近2500所高等院校,改革完成后,将有1600~1700多所学校转向以职业技术教育为核心;同时,在培养模式上,这些高校将淡化学科,强化专业,培养技术技能型人才。”随着高校新一轮改革相关文件的下发,必将打破闭门造车的旧观念、旧模式,促进高校依地方社会经济发展需求培养具有市场竞争力的人才。

我国劳动力资源相对来说较为充沛,但面临同质化、服务区域经济能力弱、学生就业能力差等问题,大学生的就业形势严峻。研究大学生就业问题,寻找提升大学生就业能力的捷径,使大学生各尽其才、才尽其用,实现大学毕业生就业率最大化,在当下具有重要的现实意义。

二、研究方法

(一)问卷调查

选择山东省七所新建本科院校毕业生作为调查对象。从2015年10月至2016年5月,在这七所高校的毕业班发放问卷,共发放问卷1052份,回收875份,回收率为83.2%;其中无效问卷68份,有效问卷807份,问卷有效率为92.2%。

(二)问卷信度效度检验

运用SPSS19.0统计软件,对问卷的信度、效度进行了检验。分析结果如下,本次调查问卷的信度Cronbach's α=0.853。将量表分成上下两半,利用两组题项Cronbach's Alpha系数,计算得到Guttman Split-Half系数为0.731。利用两部分的标准化α系数,计算得到的Spearman-Brown系数为0.731,说明信度非常好。

三、数据分析

(一)就业规划

由表1可以看出,66.5%的大学生对于未来的就业方向和长远职业发展没有相应规划,对于未来就业规划处于比较模糊的状态。职业生涯规划对于大学生未来的就业具有重要的影响,但大多数大学生在校期间并未制订详细的职业生涯规划,虽然对社会就业压力有一定的了解,但对职场定位缺少认识,欠缺工作所需要的能力。

(二)就业方向

从表2中可以看出,大学生毕业后大部分选择了国有企业(242人,占比30%),政府机关(175人,占比21.6%),选择其他就业方向的人数明显减少。

多年的教育体制改革,并没有从根本上改变大部分毕业生的就业心态和择业观念。孩子从小被家长期望成为“天之骄子”,进行“成功式”教育,只注重自身价值而忽视社会发展需要。他们认为,手握大学文凭不应该从事蓝领技工、第三产业等又苦又累、薪酬相对较低的工作,因此,多数毕业生只对准政府部门、国企、外企等中端职位投放简历。但实际面临的问题是,这些单位招收的人数不断减少,从而导致大学生就业率低。

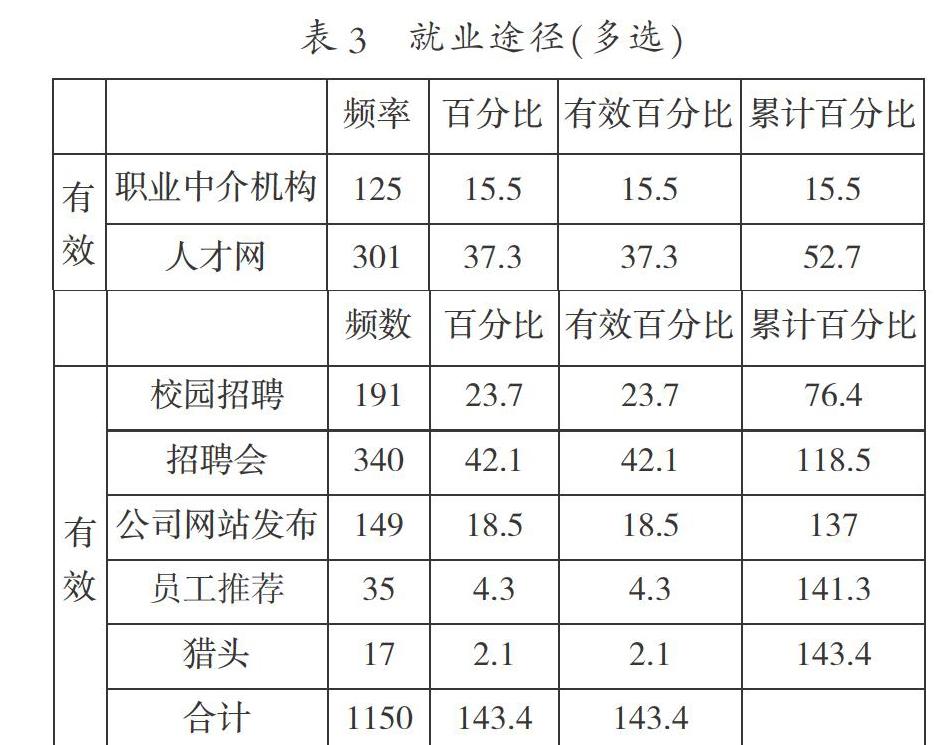

(三)就业途径(多选)

通过表3可以看出,多数大学毕业生通过人才网和招聘会寻求招聘信息。伴随着网络技术的发展,网上求职招聘开始在大学毕业生群体中流行。现有的各种形式的招聘活动,缺乏让毕业生深入认识企业制度、企业文化、职位要求和职场规划的机会。缺乏对招聘信息的深入理解,导致毕业生对自我职业道路感到迷茫。

(四)就业影响因素(多选)

从表4可以看出,在影响就业的各项因素中,学生干部的(63.32%)占比较大,其他按比重从高到低依次为学生的专业素质(52.91%)、个人能力(48.08%)、竞赛获奖(25.90%)。从实际情况来看,毕业生的专业素质不扎实、缺乏实践、综合素质水平低导致学生与企业所需人才之间出现不对等的状况。

四、提升大学生就业能力的对策建议

(一)高校方面

1.改进人才培养模式

高校应根据社会市场需求来进行教学设置和课程设置。高等院校是培养人才的摇篮,要有效解决大学生就业问题,就必须从了解和掌握本专业所需要的基础知识、专业知识这一源头上寻求解决的方法,即从改革、健全和完善人才培养模式的基础上提升大学生的就业能力。当前,高等教育结构调整是社会经济发展对高等教育提出的必然要求,也是高等教育应承载的使命和责任。因此,调整高等教育结构,转变人才培养模式至关重要。重视对市场需求、社会经济发展情况的调查和预测,以服务社会和实现学生自身价值为目标,构建科学的人才培养模式。调整专业设置,拓宽专业口径,按照“厚基础、宽口径、强能力”的原则设置专业。课程理论与实践并重,兼顾学生的专业能力与综合素质,让学生自主选择,重在培养复合型人才。与此同时,在保留原有特色的基础上积极拓展新专业。

2.完善以职业规划和提高就业能力为核心的就业指导制

在美国,高校普遍开设了创业教育课程,邀请企业来校教学,举办就业讲座等实践活动,充分体现出了对学生实践能力的重视。教师在课堂中创设工作情景,让学生近距离感受社会上企业的真实运作,改变学生的就业观,提高学生将知识应用于实践及解决问题的能力。我们的高校在这一方面可以借鉴美国高校的经验,帮助大学生树立职业意识,制订和落实个人职业生涯发展规划。以市场需求为基准建立系统的就业指导、服务、咨询体系,让学生在就业咨询中得到全面的就业市场信息。深入开展提升学生就业能力、资源分享、生涯规划等方面的工作。切实做好学生的引导工作,政策、人员、设施到资金等方面要落实到位。针对不同年级、不同群体学生的兴趣爱好、个性特点和发展意向,提供内容充实的、个性化的职业生涯指导服务,更好地服务于学生,为学生未来的发展做好规划,提高学生的就业能力。

(二)社会方面

社会应为大学生就业能力培养提供实践平台。具体来说,可以从以下三个方面入手:

一是企业走进学校,举行企校交流会,企业管理人员与学生进行面对面的交流,介绍企业岗位设置、岗位职责以及公司日常活动的运营过程等,可以让学生增强职业观念,从而有目标、有方向地提升职业能力。

二是学生走进企业,企业为学生提供实习机会,让学生亲身体验工作过程,使学生有机会将自己所学的理论知识应用于实践。

三是中介机构与高校合作,为大学生寻找就业方向提供指导。中介机构作为企业与学生的“红娘”,提供信息咨询平台,一方面帮助学生寻找合适的岗位,另一方面帮助企业寻找合适的人才。

在提供服务平台方面,政府也应承担自己的职责,设立专门机构或借助社会力量,对人才市场的需求变化定期做出预测,使高校以此为依据,有目的、有方向地培养学生的就业能力。设立专项资金,保障学生创业实践活动的顺利开展。

(三)大学生方面

1.提高专业素质

作为大学生,需明白自己是就业的主体,要了解社会就业现状,了解社会发展对人才的需求。首先要熟练掌握专业课文化知识,在时间和精力允许的情况下获得与专业相关的证书,切忌毫无计划地去考一大堆与专业技能无关的证书。同时,客观对待自己的优势与劣势,找准自己的位置,树立正确的学习方向,制订科学的学习计划。

2.增强职业规划意识

大多数学生在校期间仅仅较为系统地学习了专业知识,并没有关注自己毕业后的就业方向,极度缺乏就业规划意识,过分依赖已有的经验或者学历进行求职,中长期职业发展规划也就无从谈起了。部分大学生对于就业心理准备不够充分,对就业市场形势没有做出合理的判断。当他们进入社会求职时,面临突如其来的就业压力,往往会手忙脚乱,不知所措。因此,大学生在校期间应提早做好职业规划,明确未来职业方向。大学生职业意识培养得越早,就业准备得就越好,在同等情况下,找到的工作就越符合预期目标。

3.增强实践能力

积极参加社会实践,将所学理论知识运用到实际生活中,充分锻炼自己的能力,提高自身综合素质。通过实践,可以提升大学生自身的沟通能力、组织能力、策划能力、合作能力、技术操作能力等,从而实现大学生从理论型向应用型的过渡,进而满足社会经济发展的需求。作为大学生,只有勇敢走出“象牙塔”,切身投入社会实践中,才能感受到知识的力量,体会到劳动的艰辛,发现自己的不足,从而树立正确的价值观,不断完善自己。在校时期的社会实践如企业实习等丰富了大学生的工作经验,使大学生的就业竞争实力明显增强,为未来的就业做好准备。

参考文献

[1]曹大文.“21世纪初一般院校工科人才培养模式改革的研究与实践”课题阶段研究报告[J].淮南师范学院学报,2002.

[2]李德海.关于新形势下加强校企合作培养的思考[J].中国大学生就业,2007,(15).

[3]倪晓峰.浅议大学生就业难的原因与对策[J].劳动保障世界(理论版),2012,(3).

[4]孙之光.政府扶持大学生就业问题的研究[D].吉林财经大学,2010.

[5]麦可思中国大学生就业研究课题组.2009年度中国大学生就业报告[M].北京:社会科学文献出版社,2009,(6).

责任编辑 张淑光