校本课程开发的统整视域及其策略

张建春

摘要:实践课程和活动课程是新时期教学改革和开拓的新领域,笔者统整学校特色建设与校本课程构建,打通学科内部的知识联系,进行校本课程开发。形成如下建构策略:一是围绕一个中心原理将书本知识与实验操作、课堂教学与社会现象有机统整;二是统整地理、物理、数学和语文等学科知识;三是将学生的思维引力始终吸附在对“司空见惯现象”的剖析、批判、再认知上,将探究兴趣恒久保持于“知识内容引起的”、“自然现象激发”的土壤中,生发内生原始的学习动力。本文以《神奇的对流现象》为例,说明我校校本课程开发的思路及其实践效果。

关键词:校本课程;特色建设;统整策略

中图分类号:G633.5 文献标识码:A 文章编号:1992-7711(2016)05-040-3

一、基本原则

校本课程的开发原则是将环境教育与科学活动结合成为特色发展的重要生长点、创新点和发展点。在自然中寻找科学的原型、在生活中探究科学的魅力,抽取自然现象中蕴含的科学规律,提升自然现象的科学与课程价值。

对流现象司空见惯,对流是指流体内部的分子运动,是物质、能量传递的主要模式,是太阳传递物质和能量的基础。热对流是地球上“几种意义重大场面壮观的现象的基础”(《探索复杂性》四川教育出版社,2010年4月第3版P6)。比利时科学家G.尼科里斯和I.普利高津将“热对流”作为物理学中自组织现象的范例进行分析探索复杂性,进而构建耗散结构理论,该理论与协同论、突变论并称为现代科学方法论的“新三论”。打破自然科学各门类之间乃至自然科学与社会科学之间的壁垒,再次点燃科学革命之火。

“对流现象”在大气圈、水圈,乃至岩石圈内都广泛存在。大气环流和大洋环流决定着大范围短中期天气变化,地幔大规模的热对流运动诱发大陆板块运动从而引发火山、地震等地质灾害。生活中对流现象也随处可见,如祭祀时烧纸钱时形成的热力环流、夏天海边的同学会感受到白天吹向陆地的海风、晚上吹向海洋的陆风等。通过考察、建模、想象等过程使同学们感受到自然赐予的灵感和科学带来的魅力。

二、活动目标

1.学生通过观察、实验、建模,验证对流现象的普遍存在性以及其中蕴含的科学价值、科学规律对自然和社会现象的解释力。(过程与方法)

2.在探索对流现象及其背后蕴藏的科学规律过程中,培养学生敏锐的观察力,以及基于自然现象归纳科学规律、基于规律解释、解决实际问题的实践创新能力。(知识与技能)

3.通过本活动使学生养成亲近自然、关注现象、挖掘规律的思维习惯和行为偏好,形成爱自然、爱科学的情感态度,树立自然乃科学之母的价值观。(情感态度价值观)

三、活动过程

(一)大气对流

知识背景:

大气中的一团空气在热力或动力作用下的垂直上升运动。通过大气对流可以使对流层大气高低层之间的物质与热量发生交换,对流还使水汽凝结可能产生降水。大气对流分为热力对流和动力对流。热力作用下的大气对流是指一团空气的密度小于环境空气的密度,因而它所受的浮力大于重力形成的上升运动。雷阵雨即是热力对流所致。动力作用下大气对流主要是指在气流水平辐合或地形阻挡所形成的上升运动。锋面雨和地形雨即是动力对流所致。

观看视频:首先我们观看一段“大气热对流”视频。

头脑风暴:请同学们举出“生活中的对流现象”。

生1:春节祭祖烧纸钱时会发生对流现象。

师评:祭祖是中国的传统美德,但烧纸钱不利于环保,我们应该选择与环境友好、对先人更有意义的祭祖方式。

生2:冬天生炉子会使屋子暖和起来。

……

实验演示:接下来我们来做一个热力对流实验。

在一个相对密闭的玻璃屋中一边放一支蜡烛,一边放一个冰块,点燃蜡烛后将一根羽绒放在上面,观察羽绒的运动轨迹。

实验结论:请同学们分析观察结果。

实验改进:

生1:将蜡烛改为一支点燃的香烟,然后看烟迹,比羽绒轨迹更简单。

生2:热源可以改为电炉或者一块燃烧的煤炭,热量更大,对流更显著。

……

思维建模:(联系高中地理必修一“热力环流”)

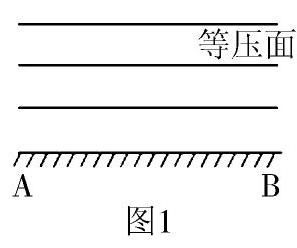

1.假设A、B二地受热均匀,则二地上空同一高度上的气压值会有什么情况?空间气压值相等的点组成的面构成等压面,等压面分布规律如何?(如图1)

生1:由于受热均匀,空气不会发生密度变化,因而也不会形成空气运动,等压面呈水平分布。

2.将上图中的A、B分别表示为上述实验中的“蜡烛”和“冰块”则A、B二地空气运动方向如何?等压面如何变化?(需要通过借助物理知识和数学工具)。

生2:“蜡烛”处受热空气上升,“冰块”处冷空气下沉,上升的地方气压下降,下沉的地方气压升高,因而可以发现在“蜡烛”处等压面向下弯曲,在“冰块”处等压面向上弯曲。

案例剖析:

请同学们将下面题目与上述思维模型进行类比联系,同时解释自然现象。

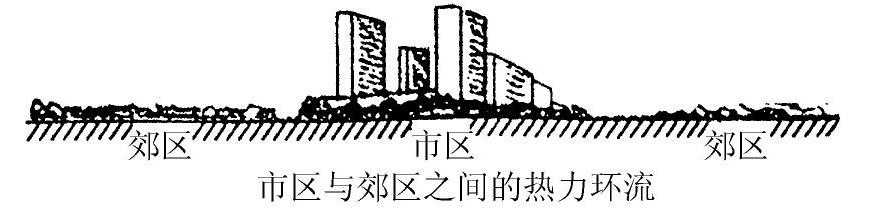

1.画出市区与郊区之间的热力环流。并解释谚语“乡下的风,市上的雨”?

生3:由于城市道路、建筑密度大,绿地少,因而气温较高,形成低压,空气上升,加上城市尘埃较多,上升过程中水汽容易凝结,形成较丰富的降水;而乡间或郊区地势空旷,绿地较多,气温较低,空气下沉,形成高压,在近地面形成由郊区吹向城市的风。因而有“市上的雨,乡下的风”说法。

2.画出海陆间的热力环流。

3.为什么白天海风习习,晚上风向又转为陆上吹向海洋的风了?

生4:白天陆地增温快,气温高,形成低压,而海洋气温低,形成高压,根据在同一水平面上空气由高压向低压运动的原理,可以看到白天的风从海洋吹向陆地,称为陆风。晚上情况相反。

4.画出山谷之间的风向。并用热力原理解释成因。

生5:白天山顶受热快,形成低压,空气上升,山谷受热慢,形成高压,空气下沉,于是形成由山谷沿山坡吹向山顶的谷风。晚上情况相反。

5.请读一下晚唐诗人李商隐的《夜雨寄北》。

夜雨寄北

(唐)李商隐

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

从诗中看出这是什么季节?用热力原理解释“巴山夜雨”?

生6:从诗中“涨秋池”的信息得出是秋季。根据刚才第4题的原理可知晚上山谷降温慢,气温较高,形成低压,空气上升,容易形成降水。因此有“巴山夜雨”现象。

(二)水体对流

实验深化:

1.对流既包括气体,也包括液体,下面进行液体对流的实验。将一锅水放在电炉上烧沸,观察现象。分析锅中水体的热力结构。

生1:我看到水从底部向上翻,这是由于热量从下面向上传,下部得到的热量多于上部,形成了下热上冷的热力结构。

2.在自然界的水体中是否也存在这样的热力结构呢?请观察“海水温度垂直变化规律”分析这样的结构能不能发生对流现象呢?

生2:从图中看到的情况分析,这是上部热下部冷的情况,不利于发生对流。

生3:但是我们在分析舟山渔场的成因时,不是讲到冬季海水表层温度低,而下部海水温度较高,于是形成下热下冷的结构,有利于对流形成,将海水中的营养盐类带上来,形成渔场。

师评:对,海水中也可以形成热力对流。那么海水中有没有能不能形成其他对流现象呢?

3.请看下图作出分析。

生4:在近海地区的海水在离岸风的吹拂下离开海岸,使该处海平面降低,下面的海水向上翻,形成上升流,而在较远的海区形成下降流,这样就形成的对流环流。

4.阅读下面的材料,请分析秘鲁沿岸为什么海洋渔业资源如此丰富?

秘鲁沿岸附近的海洋上充满着生物。丰富的浮游植物、浮游动物把这个地区的海洋变为地球上最丰富的渔场之一。这里的安抽鱼“哺育”着3000万一5000万只海鸟和数以亿计的金枪鱼等。

生5:秘鲁沿岸由于离岸风和地转偏向力双重作用下形成离岸流,下层海水上泛,将底部盐类带上来,使浮游生物增多,鱼类的饵料增多,形成渔场。

5.野外考察:请同学们到长江边观察河岸的陡缓情况,并用动力对流原理分析成因。(注意分组进行,选出组长,在老师带领下进行,注意安全;最后由各小组将考察结果展示出来。)

第三小组生6:我们通过观察,发现启东段长江北岸较缓,推测南岸应该较陡,在老师的指导启发下运用地转偏向力原理分析:长江河水东流,地转偏向力右偏,即偏向南岸,使南岸水量增多,上层水下沉,北岸水量减少,下层水上升补充,这样就形成了循环对流现象。

(三)地幔对流

知识背景:

在地幔中心,物质受热变轻,缓慢上升形成上升流,到软流层顶转为平流,平流一定距离后与另一相向平流相遇而成下降流,继而又在深处相背平流到上升流的底部,补充上升流,从而形成一个环形对流体,即地幔对流,速度非常慢,可持续几千万年到几亿年。平流驮着的岩石圈板块作大规模的缓慢的水平运动,因此地幔对流被认为是板块运动的驱动力。板块之间或碰撞或张裂形成如今地球表面的海陆分布形势。板块构造学说是解释地壳运动、现代海陆、火山地震等形成和分布的理论,具有与相对论和量子论相媲美的魅力。

1.阅读“全地幔对流示意图”,请分析地幔对流的热力结构及成因。

生1:地幔上部有一个软流层,由于地下放射性元素蜕变而产生热量使岩石熔化而形成的,这样就形成了下热上冷的情况。后面的情况与大气对流情况相似。

2.将地幔热力结构与大气热力结构、海水热力结构作一比较,分析异同?

生2:将地幔、大气、海水的热力结构画出来,就可以看出地幔、大气可以发生热力对流,而海水上热下冷更多的情况是形成动力对流。

3.请自己动手做一个地幔对流的实验,并演示板块运动情况。

生3:软流层使我想起我家煮的麦面粥,它们可能比较相似。拿它作一个演示实验比较合适。

4.阅读世界地图,并请上网查看世界著名的地震情况,将远至公元79年8月24日维苏威火山爆发,古城庞贝毁于一旦,2004年12月26日发生在苏门答腊岛附近海域8.9级特大地震,近至2011年3月11日14时46分(当地时间)发生于日本东北地方外海震级规模9.0级地震等十多个案例一一落实到图上。

请分析世界上这些地震、火山与地幔对流运动的关系。

一个个案例就像一个个引人入胜的故事,娓娓动听、历历在目,同学们惊讶于惊心动魄的自然伟力,沉浸在想象再造之中,抬头再看一个个事件发生的地点,真是神了,它们几乎全都在板块构造的边缘地带,真有天网恢恢、疏而不漏、一网打尽、尽在掌中之感,板块构造的理论魅力在实践中发射出无与伦比的光芒,真是佩服得五体投地。接着请同学们概括火山地震发生的机制原理和分布规律,似乎变得如此简单、如此容易,而且深信不疑;当然对板块运动的原动力——地幔对流提出质疑,将无损于其光芒,而更加促使他们去追求真理、探索真理。

四、总结反思

对流现象是自然界司空见惯的现象,发生于气体、水体和地幔,观察视角宽广,思维变通性强,需要同学们由近及远、由浅入深、由现象见本质、由实验到建模的思维推理过程。整个课程依循着“观察现象——提出问题——实验探究——推导结论”的逻辑架构进行,观察现象的路径多元化:可以借助身边现象、可以借鉴世界案例(如地震、火山)、可以通过野外考察等,使自然融入学生视野,使规律在探究中生成,使思维在争论中深化,学生的学习主动性积极性非常高涨。

反思教学现实,教师“把注意力只放在像技能和知识这类事情上”,而忽视了“形成一些基本持久的习惯、态度和兴趣的过程”(杜威《我们怎样思维》),忽视了“由知识内容引起的”意识成长。我校在长期的环境教育实践中,形成富有特色的绿色文化、绿色课堂,通过视域统整、知识统整的校本课程开发思路,使学生“开放、包容、好奇、质疑、探究、严谨、敏感、自我监控反思”的思维特质得到积极的强化。

五、建构策略

1.整堂课围绕着一个中心原理——即“对流原理”,将三大圈层的对流现象有机整合,将书本知识与实验操作、课堂教学与社会现象有机统整,将现象的探询转化为一系列深层的“问”,供学生进行“头脑风暴”,进行思维碰撞,去思考、消化、内化为解决问题的思想和操作技能。

2.本课程统整地理、物理、数学和语文等学科知识,通过“点”将思维发散出去,形成基于教材、高于教材、整合教材、聚焦多点知识的课程开发思路,从而提高教师的课程开发能力和思维整合水平。

3.将学生的思维宽度放大,思维引力始终吸附在对“司空见惯现象”的剖析、批判、再认知上,将探究兴趣恒久保持于“知识内容引起的”、“自然现象激发的”土壤中,生发内生原始的学习动力。

(本文系全国教育科学规划教育部重点课题《全国绿色学校辐射效应研究》(GHA093056)阶段性成果)