大道至朴 最美不过“侘寂风”

齐安

人们常说,技能臻于极致就是“道”,达于“道”者,一举一动无不是技艺之巅,像日本的茶道、花道便是典型范例。而在此基础上,最能代表日本风尚文化、自然之美的词汇,非“侘寂”莫属。布满铁锈的残破容器,放在有着岁月刻痕的木板上,再点缀上清晨院子里新摘的鲜花几枝,春夏秋冬又一年,这便是一种实实在在的侘寂之美。

侘寂是一种思想、一种美学、一种世界观。它不是直接从日语翻译到汉语的词汇,其背后的理念也不会立即在那些以前不知道它的人们心中转化生根。简单来说,它指的是一种直观的生活方式,强调在不完美中发现美,接受自然的生死循环。了解侘寂最好的方式就是接受这一观念,并开始在日常生活中注意侘寂的例子。

“侘”在日本常用于表现茶道之美,自村田珠光兴起的草庵茶开始,到千利休达到最高点为止的利休茶道全系统为“侘茶”。茶道当中“侘”所包含的意思不仅是粗糙,也包含虽然外表一般但追求质感、美感的意愿。“侘”意指清淡但高质的茶,以及喜欢喝这种茶的人。侘寂描绘的是残缺之美,残缺包括不完善的、不圆满的、不恒久的,也可指朴素、寂静、谦逊、自然……这个词用语言来表达时,有很广的包容性。

侘是在简洁安静中融入质朴的美,寂是时间的光泽。茶道本身就是侘寂如何显现在日本文化中的例证。茶道由禅宗大师与僧侣们所发扬,14世纪时被富有的贵族采用,他们精心建造茶室,使用从中国进口而来的华贵茶具。然而,在16世纪,茶道大师千利休提出了一种新的茶道方式,使之可以在小的茶屋中进行,茶具也是本地的工匠所做。千利休的这种茶道仪式征服了不富裕的民众们,成为著名的侘茶道(即以侘的方式进行的茶道)。如今,这种茶道仪式已被禅宗僧侣、富有的茶道大师以及东京主妇们共同理解与践行。

跟生命有关的日式美学

美者自美,唐朝讲究华贵奢侈之美,现代讲究朴素节约之美,这些都是中华文化的博大精深之处。而日本侘寂又略有不同,它是顺应自然流动的结果,是一种强调本质的素朴之美:“侘”是在否定了世俗普遍意义的美之后产生的“无一物”的美;“寂”指的是时间的自然演进,庄严而又优雅地面对老去。侘寂,简单地说就是一种空虚寂寞的枯淡美。用一句古诗来形容,侘寂可谓是“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。

翻译家林少华曾说:“旅日数载,既然在日本人当中生活,就免不了观察和体验日本人的生活,深感日本人的生活特别讲究自然。这里只讲三点:泡的自然,住的自然,吃的自然。”在日本人的美学中,最能代表自然之美的词为“侘·寂”。日本人对万物的尊敬,对自然事物的善感,往往从生活细微之处透着文化,这从很多日本电影中就可以看出来。远的有《黄昏清兵卫》《东京物语》等,近的有《情书》《草莓蛋糕》等,都是理解日本人生活的最佳影片。日本大正昭和时期,随着茶具作为美术作品获得越来越高的评价,“侘”作为表达这种造形美的词汇得以普及。而“寂”最初是指随着时间流逝逐渐劣化的意思,也好比汉字中的“寂”,表示没有人声、非常安静的状态,是一种欣赏或怀念旧物之美的态度。到了日本室町时代,这个概念在俳句中得到了相当的重视,还被纳入了能乐等艺术形式中,并开始理论化。俳句中的“寂”尤其指旧物,或者老人等所共同持有的特征,像是从旧物的内在渗出来一样,与外表没有什么关系的美感。比如生了苔的石头。谁也无法推动的石头在风土当中表面开始生苔变成绿色,但日本人却将此看作是从石头内部散发出来的东西,尤为注目。

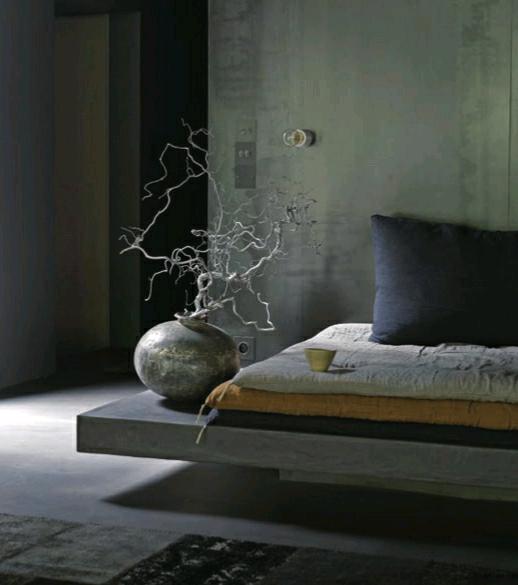

侘寂美学之所以会引起共鸣,主要是人生中蕴含了许多无常与无奈,看起来舒服自然的侘寂之道,其实是一种对渐逝生命的审美态度,具有心灵疗伤的效果,这是一种看尽繁华后,才懂得欣赏与追求的美感。“侘寂”之美的几个关键词:极简、质朴、安静、素雅、淡然、沉浸、信任。当设计满足这些条件时,便可称作为侘寂之美。其美学特征包括:不对称、粗糙、简朴、谦逊、亲切和由自然变化而形成。有人更形象地解释到,“侘”是在简洁安静中融入质朴的美,比如竹子、稻草、泥土和石头中的图案;“寂”指时间的光泽,比如一件物品在使用中提升了它的价值和美。

“削减到本质,但不要剥离它的韵,保持干净纯洁但不剥夺生命力。”侘寂美学在园林中存在得更加广阔。无论是某景物的一角画面,或者一个空间的整体营造,只要在入眼那一瞬,让人感觉安宁平和,并不失坚定,都可以说有了侘寂精神。而这样的画面,既可以在禅思空间中找到,也可以在一片青苔中得寻。

侘寂之美VS极简主义

“侘寂”是日本的美学意识,意为朴素而安静的事物,而“侘”更有其贫瘠残破之意。就好比,有的年轻人喜欢磨得发白的牛仔裤,甚至要故意露出撕裂的洞,如果家长非要给缝上,那可就是画蛇添足了。

侘寂之美在生活中不难发现,只是不懂深意者往往会做出令人啼笑皆非的弥补。断臂的维纳斯如果接上手臂反而唐突,残卷书画不能有现代的痕迹,面对残破的圆明园不是有权之人要给修成遗址公园爱国主义教育基地吗?对残垣断壁的古城墙一旦修整完美也就不再是古迹了。所以,对待古迹绝不是简单地修复,而是尽可能地保持原貌,就像意大利的古罗马斗兽场和希腊的巴特农神庙。

人们之所以喜欢原生态的东西,使用过的物品舍不得丢掉,恰恰是怀念“心”的古朴。但是我们必须要有现代的设施、生活和思维,不会愿意重回茹毛饮血的原始时代,这是“智”的需求。所以,我们需要心与智的平衡。有了电子白板,不要放弃个性魅力的板书;有了令人目不暇接的视频,不要放弃对文本的享受;有了现代化的教室,不要忘记学生还需要看见绿色的植物;有了手机微信和网聊,不要忘记语言和书写才是人的生存本能。

侘寂之美和极简主义都追求简单,这是一种顺其自然的“道”,是不再负重的自我释然,是心智合一的生活状态。区别在于,一个残贫古朴,一个简约流畅。侘寂之美是贫残而古朴的原生态,是怀旧而复古的简单宁静,而极简主义是流畅的简约,是行为的优雅与率真。它们都是世人“观于浊水而迷于清渊”的通幽曲径。

MUJI:这样就好 无需多言

有人疑惑:为什么日本品牌MUJI——无印良品,这种看起来尤其冷淡的人才会买的产品会这么红,年轻人最常挂在嘴边。虽然极简主义的说法并不是起源于日本,但是在若干的案例中我们不难发现,日式设计似乎已经形成了一种独特的美学。舒适、简洁、素雅、清幽,禅意十足,一副与世无争的样子。人们似乎也开始热衷于花钱买这些没有设计的设计,实际上,倒更像是在带走那种侘寂之美。

无印良品出现在物质开始泛滥的20世纪80年代初期,通过直接使用纸箱及铝、塑料等朴素的材质,让日本人逐渐失去的“侘·寂”美学在现代复活。利用便宜杂货的生活形态,持续地提供物质贫乏、精神上却非常丰饶的日本独特美学。试着把它们结合起来,得到“侘寂”的含义:“侘寂”即为一种不刻意突出装饰和外表,强调事物质朴的内在,并且能够经历时间考验的本质的美。

不要做到“这样最好”,而要做到“这样就好”。节制,理智,让步。也正因如此,无印良品作为侘寂风格的代表,逐渐成为人们须臾不能离开,却感觉不到其存在的贴切之物。

枯山水:造园极致 禅意之美

枯山水是源于日本本土的缩微式园林景观,多见于小巧、静谧、深邃的禅宗寺院。在其特有的环境气氛中,细细耙制的白砂石铺地、叠放有致的几尊石组,就能对人的心境产生神奇的力量。其本质意义是无水之庭,即在庭园内不用水而用岩石表现瀑布,以白沙等表现溪流、池泉,因无山、无水而得名。

作为侘寂美学的体现形式之一,枯山水可看作是日本脱胎于中国园林的延伸。用石块象征山峦,用白沙象征湖海,只点缀少量的灌木或者苔藓、薇蕨。枯山水常运用隐喻和顿悟,对空与有、虚与实作出心灵的观照。禅宗庭院内,树木、岩石、天空、土地等常常是寥寥数笔即蕴涵着极深寓意,在修行者眼里它们就是海洋、山脉、岛屿、瀑布,一沙一世界,这样的园林无异于一种精神园林。后来,这种园林的发展臻于极致——乔灌木、小桥、岛屿甚至园林不可缺少的水体等造园惯用要素均被一一剔除,仅留下岩石、耙制的沙砾和自发生长与荫蔽处的一块块苔地,这便是典型的、流行至今的日本枯山水庭园的主要构成要素,而这种枯山水庭园对人精神的震撼力也是惊人的。

跨界渗透 刚刚好的功力不可小觑

日本文化的侘寂之美源远流长,确实是文化界中很璀璨的珍宝。侘寂之美的理念是“去掉所有不必要的”。其实已经运用于很多的互联网产品设计中,微信创始人张小龙先生在《微信背后的产品观》中提到“不过度设计”“极简方能不被超越”“保持粗放,保持笨拙”“让交互模拟自然”“少比多更好”“微信是一种生活方式”,已经将美学特征贯穿于微信的产品特质当中,不经意间便流露出了侘寂的痕迹。

寂就好像在星球上轻盈漫步,不管遭逢何种际遇,是微不足道也好,辛苦危难也罢,都要懂得欣赏与感激。“物质贫乏,精神富足”就是“侘寂”的格言,其表现出来的就是冻结的时间。制成它们的材料,会因为天气、使用的状况而留下清晰的耗损纪录。它们以褪色、生锈、失去光泽、玷污、变形、皱缩、干枯和爆裂作为语言,记录了太阳、风、雨水、炎热和寒冷等不同时节的气候状况。