绝地救援

2013年,好莱坞痴迷上了《地心引力》,看着它在第86届奧斯卡上横扫最佳导演、最佳剪辑、最佳摄影等7项大奖。2014年,好莱坞玩起了《星际穿越》,在银幕内外讨论起了黑洞与星空、空、过去与未来的故事。2015年的《火星救援》,在那颗人类最稀罕的地外行星上,演出了一段“太空生存真人秀”。

这就是近些年来好莱坞的一大爱好。目标是奧斯卡,目标是希望在电影院里寻找视觉奇观的普通电影观众,然后,顺便映照一下,这个又一次梦想着星辰大海的科技创业时代,以及那些如同硅谷钢铁侠埃隆·马斯克一般忙着造火箭的个人梦想家……

无论是《火星救援》在奥斯卡上的广受关注,还是社交网络上对火星移民、火箭技术的热烈讨论,都在预示着新一轮硬科幻潮流、已经汹涌而至,并正在迅速贏得人类的喜爱。

对于冲着明星颜值和宏大特效而来的普通观众,《火星救援》是一部在质量和剧本上都很过硬的大作。并且在满足娱乐需求的同时,也无疑能够激发大众对于太空事业的热情与关注。功利一点讲,这算是借助大众媒体普及科学精神与常识的一箭双雕,利国利民。而在地球厚重大气层包裹的喧嚣之中,偶尔神游一下浩瀚奇丽的星空彼端,拓宽下脑洞容积,也不失为能让思想与灵魂小憩的诗意之所。

它是科学最美的电影情人

“我检查了太空衣,看到天线刺穿了我的生命监测器。太空人进行舱外行动时,所有人的生命监测器都会连线,让我们能互相看到彼此的状态。其他组员一定都看到我的太空衣失压到近乎零,接着就是我的生命监测器终止运作。加上他们也都看到我在沙尘暴之中,身上插着一支天线,跌落小丘……没错,他们肯定觉得我死了。都这样了,还有其他可能吗?”这就是《火星救援》真实的原著——《The Martian》(火星任务)里的文字,也是电影里的开头。小说作者是安迪·威尔,一位在科学方面天赋异禀的男人。他的父母分別是微粒子物理学家和工程师,15岁时作者即被美国国家实验室延揽,之后专职做了多年的计算机程序工程师。同时,安迪还热爱物理相对论、轨道力学和火箭,是个不折不扣的太空宅男。

在《火星任务》这部小说里,作者用严谨的工程师小说家逻辑,描绘出了火星的广袤无垠与荒凉严酷。在这个世界里,唯一的主人公马克·沃特尼独自生活了549天,完全依靠智慧和科学克服了难以想象的艰难困苦,他每一次化险为夷都合情合理合乎技术的定理,却超越了读者思维的边界,这种智商的碾压感贯穿始终,进发出的阅读感受是四个字——“叹为观止”。

一本以科学为内核的原著;一个擅长科幻奇景、并已凭借《角斗士》名重奥斯卡的大导演雷德利·斯科特的指导;加上美国宇航局(NASA)的介入,电影《火星救援》也就顺理成章的成为了史上最科学的科幻电影。跨域以往的种种富丽想象,是第一次试图真正描述火星的电影。也是一个试图通过真实的外地行星环境来讲述人类顽强奋斗、努力求生的故事。

这正是NASA训练中经常出现的场景:用一个盒子里的零件找到一个解决方案,在这个孤立无援的异世界实现自救,完成跨越上亿公里的大救援。依靠的就是人类的智慧与科学。于是,在这部描述火星与宇航员的电影上,我们可以清晰的看到,现实中存在的那些科学逻辑与技术。

例如,主角在火星上建立了临时维生的栖息场所the Hab,这个电影里保护了主角的伊甸园,十分类似于NASA建立的HERA(Human Exploration ResearchAnalog,人类探索研究模拟项目)。现实中,它位于NASA约翰逊空间中心,旨在为国际空间站宇航员模拟太空任务所设。

然后,是主角要解决的吃饭问题。电影里,马特·达蒙选择的是利用地球科技在火星上种土豆。这也不是空穴来风,现实维度里的2015年8月,国际空间站上的宇航员,史上首次食用了太空生长的莴苣,证明了在无重力太空环境下种植植物已经成为可能。此次蔬菜种植成功归功于NASA的强大太空蔬菜生产系统“VEGGIE”。只需33天,宇航员就成功收获并品尝了首批太空植物——莴苣。

而说到如何登陆火星,《火星救援》剧中虚构了“Ares3号任务”搭载离子推进器的赫耳墨斯号飞船实现人类首次登陆火星。但是,离子推进器确实是真实存在的科技。在NASA位于格伦研究中心的电子推进实验室里,有一个名为“演进氙离子推进器”(简称NEXT)的引擎,该推进器旨在推动NASA未来的深空探测器,可达到时速32.1万公里的推进力。在科学家眼里,NEXT离子推进器是取代燃料火箭,更适合太空飞行的动力引擎。

至于马特·达蒙那身帅得掉渣的橙色火星太空服,更像是NASA的新一代Z-2太空服和eXploration太空服的结合体,在2014年NASA就发布了新一代Z-2太空服,原型均采用3D打印技术打造。

这些包裹在技术骨骼之外的段落贯穿着全片,披着奇思妙想的外衣一个个光彩夺目地蹦将出来:地球火星间利用摄像头摆动角度的16进制码信息传递,奇才Rich Purnell峰回路转的营救方案与暗度陈仓,推进实验室提出的敞篷车加帆布式的轨道发射方案,赫尔墨斯号的爆炸式减速……观者瞠目结舌之余,也能通过影片中分量得当的辅助说明而发出不明觉厉的感慨。

虽然,观众还是可以找出某些不符合科学的细节场面。但被称为最科学的科幻电影,已经是实至名归。

雷德利·斯科特的构图哲学

“在电影世界里,一个男人不仅可以在金碧辉煌的罗马大斗兽场向本该至高无上的皇权发出挑战,甚至还可以向全世界乃至掌管宇宙万物的神明发出挑战。”这就是人们对《火星救援》导演的雷德利·斯科特的评价。1979年的《异形》,奠定了他重量级导演的地位。1982年的《银翼杀手》让他成为科幻迷眼中的导师,而2000年的《角斗士》成就了一个奥斯卡史上的辉煌时刻。嗯,还有战争片《黑鹰坠落》。他是不多的可以跨越多种题材,并取得成功的大师级导演。

这一次,他飞向了火星。

与众不同的是,在英国皇家艺术学院学习美术、却最终爱上了摄影和电影的雷德利·斯科特,不是那种擅长思考的导演,他的作品都是表现式的。他是一位经营画面的高手,是视觉风格的大师。他习惯用令人应接不暇且极富考究的超量视觉元素,冷静地安置于画面之中,从而在视觉上建构了一个世界和一套世界观,但他又不多做解释,而是等待观众自己去挖掘。其科幻美学,在《异形》和《银翼杀手》中已经登峰造极,摄影风格冷峻而浪漫。而瑰丽的太空,对于一个热爱图像美的人来说,绝对是无法抗拒的诱惑。

“我对太空的认知,第一是美不胜收,精美绝伦;但太空同时是未知的空间,对于我们人类来说,可能会产生一些恐惧。”这是雷德利访谈中的言语。为了《火星救援》这部影片,他亲自和NASA的科学家进行了长时间的沟通。有一个冰态星球的专家曾告诉他,“冰态星球的地貌可能有200公里厚,而NASA正在研发有原子钻头的机器,可以钻到最核心,探索有没有生物在里面”。这些都让他觉得精彩,而又恐惧,最后激起了他最强烈的兴趣。

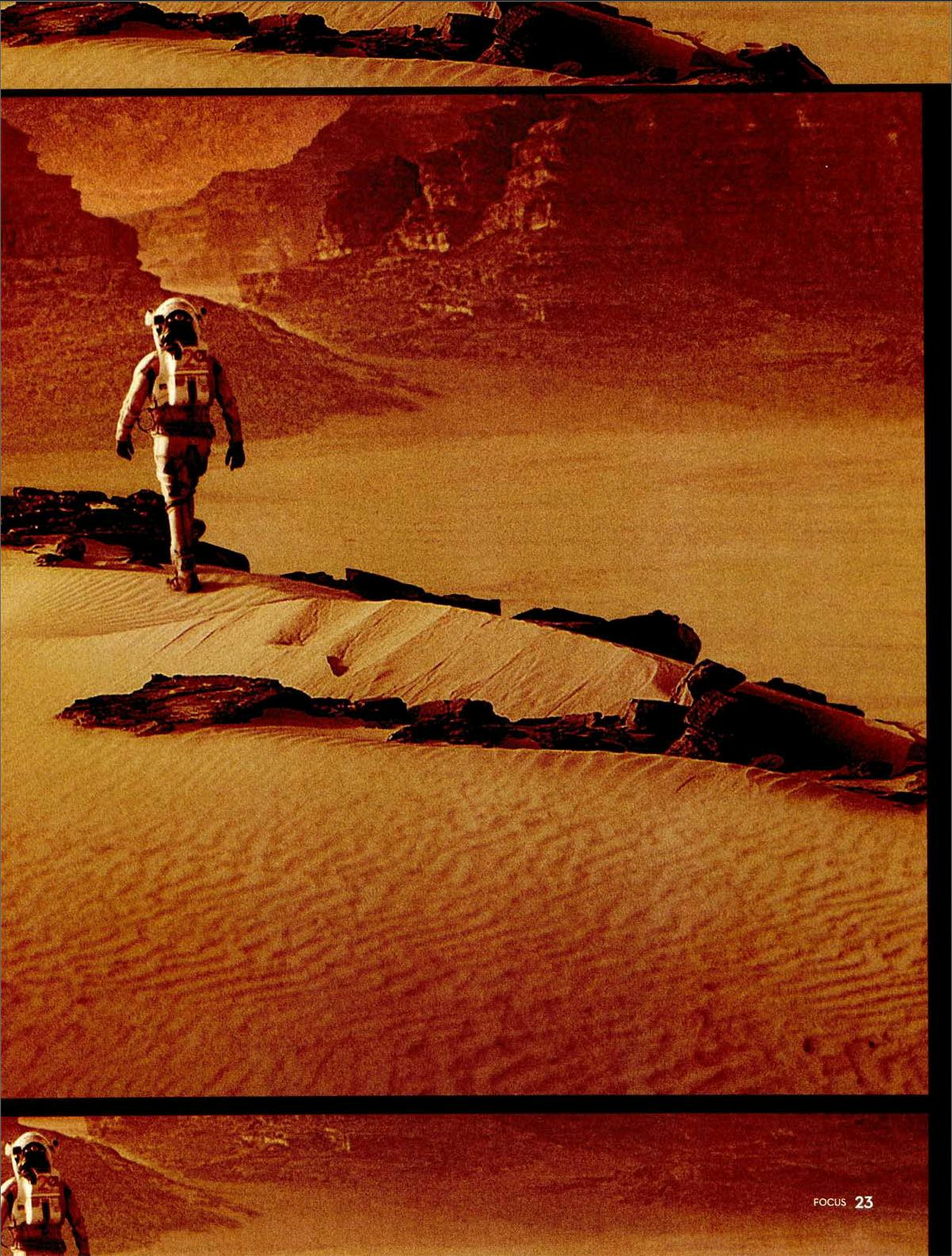

他在地球上找到了两个地方来拍摄他心目中的火星。一个是位于布达佩斯郊区的Korda影城,那是全世界最大的摄影棚之一。影棚的地面上被摄影团队铺了2400吨厚厚的红土,用来模拟火星表面,并完整搭建火星表面,放置全尺寸的人类中心,甚至可以开动火星车。《火星救援》的大部分内景都是在这个影棚完成的,而电影里壮丽的火星外景,取景于约旦著名的“玫瑰沙漠”瓦地仑,最终效果由实景拍摄加CG共同完成。包括火星沙漠的色调、景观、光照效果,在拍摄过程中都力求精益求精,动用了至少11台RED,16台GoProHER04。

最终,美术功底深厚的导演在地球上构造出了他心目中的火星图景。那里的天泛着粉红,临近太阳出没的地方却是蓝色的;天与地之间,地平线隐隐约约,曖昧不清,空间和距离浑沌而不可知。脚下的沙质红土如你想象一般松疏,毕竟,那里的引力只有地球的38%。

在荒漠与峡谷之中,画面的中心总是会围绕或推向主角Mark Watney:橙白二色的宇航服与氧化铁色调的大色块背景,步履蹒跚的行者与沉寂的行星,总能在色彩的相互呼应和冲突间,凸显出一种孤寂与无力感,让观众目睹火星的美丽与荒凉,如同身临其境……

飞天从不是一件容易的事

曾有记者问过《火星救援》的小说作者安迪·威尔,“你是不是觉得,现在的航天发展缓慢,甚至不如上世纪60年代”。安迪的回答是:“是的。空间科技研究的进展放缓,其主要原因是我们已经完成了我们给自己设定的目标,我们希望登月,我们做到了。所以接下来怎样?我们要去火星吗?OK啊,但那要花好多钱,很难证明我们要登陆火星的合理性。”

飞向火星要多少钱?美国航天局预测项目的成本在300亿美元左右。另外,还有时间,如要改变火星的温度和大气压,百年内的确可以实现。但是改造它的大气组成,就需要数百甚至上千年。在一个消费和享受的时代,人类能为这种时间和金钱的付出,找到足够的合理性和紧迫性吗?现实,总是比电影复杂。而好电影,总是会在它的图像里力求再现真实的多维度。

在主角于火星遇到困难之后,电影没有描述一种众志成城的快速太空救援,而是将它的视角转向了美国航天局的内部分歧中。航天或许是技术含量最高的事业,但却从来就不仅仅关乎技术,科学方案、资金、公众舆论、政治等等元素林林总总交织其中,让这个系统如同人类社会的众生相:NASA主管的顾虑与保守,火星计划首席科学家的主动与执着,Ares 3号飞行指挥官的坚持与放弃,计算高手的剑走偏锋,以及营救小队全体成员为了队友而踏上未卜前路的决然。这似乎是在暗示,当前对于科技、对于航天的探索总会经受太多的争议,只有拥有坚韧的勇气,团结所有的力量,才能真正的走出下一步。

最能反映科技探索者孤独和痛苦的影像,还是在火星上苦苦求存的主角。当马特·达蒙在红色荒漠中独自苏醒时,视野所及只有噬人的荒芜与孤寂,仅有宇航服发出的警报,在无边旷野中呼起些许文明的生气。这就是宇宙和未知向人类展现的真实场景。

如果,你想飞向星辰大海。那么,你也必须接受这片星空的浩大与沧桑。所以,当有一颗坚强的心。即使是电影里也不例外!

《火星救援》里的主角是坚强的。他穿着厚重的宇航服笨拙地在火星上画圈圈,皱着眉头搅拌粪肥种土豆,被氢气爆炸的气浪掀翻在地,以及无数次中二病发作式的宣称“我是火星殖民者!”“我是太空海盗!”“我是钢铁侠!”用一个仿若大男孩的喜剧阳光让这场外星事故的愁云惨雾一点点被驱散。

如果,飞向火星是人类历史上的一段艰难路途,那么,我们希望它能像奥斯卡上的《火星救援》一样,是一部喜剧。

“实际上太空的成本非常昂贵,我觉得唯一合理的方法是要跟国际社会,各国形成联盟,可以让一个非常国际化的团队一起登陆火星,可以分摊成本。我相信这对整个人类很有价值,因为登陆火星可以反映很多有关自己星球、自己在地球上的教训……如果有足够的资源、资金支持的话,我相信,到2025年人类可以登陆火星。”《火星救援》导演雷德利·斯科特如是说。