科幻当有“中国结”

墨熊

如果直截了当地说“中国没有拍过科幻电影”,许多人那肯定是相当不服的:“你把《小太阳》放哪儿?你把《珊瑚岛上的死光》忘掉了?你把《霹雳贝贝》吃了?”……每每谈论到这个话题时,诸如此般的质疑,熊哥不只听到过一次,说实话我还挺感谢那些记得《霹雳贝贝》的朋友,一来这个我在童年还真的看过爱过,二来你没把《巴拉拉小魔仙》算进科幻片,我还是挺欣慰的。

那中国到底拍过科幻电影吗?答案是这个真没有,至少没有你想要的那种——大牌的演员,屌爆的特效,刺激的剧本加成熟而缜密的市场运作机制,而且即便是算上了业余的演员,五毛的特效,拙劣的剧本外加基本可以说是没有的市场运作机制,这样的“科幻片”在整个中国的电影史上都是珍稀物种,不要去计算什么“每年产出”这样的数据,“历年总产出”合一块儿,恐怕也是用一页A4纸做目录就能数得过来——算上儿童向的《超蛙战士》《魔方大厦》之流,可能勉强会用上两张纸。

峰回路转,原本乏人问津的中国科幻电影,似乎略去了一切前戏与准备,突然在2016迎来了它的高潮,我不知是哪位天才想出的“中国科幻电影元年”这个听起来霸气而仔细想来滑稽的称谓,但光从数据说来看又确实是“有理有据令人信服”——2016年在广电总局报备的科幻题材电影超过80部(算上电视剧和动画则还要翻上几倍),而这个数字在2015年是多少呢?是零。所以说“元年”这个词还真不是瞎扯淡,我们听说《大圣归来》的团队在开发科幻新项目,我们看到王宝强在电视剧里扮演耍宝的机器人,我们当然也知道,七月份的《三体》——无论它是骡子是马,都会被拉出来溜溜,为中国科幻电影打响真正有意义和分量的第一炮——至于是一炮而红还是炸膛开花,那还得等真正上映了再说。

然而,对像熊哥这样在科幻圈瞎混多年的老炮儿而言,真正的“起点”,其实是2015年,整个圈子被一股名为“倒腾IP”的暗流给搅得天翻地覆,这一窝蜂式的“打包式收购”颇有点“中国大妈买黄金”的味道,一时间,“谁谁谁的什么书什么文要改编成电影了”这样的话成为了科幻作家们打招呼的方式——大家见面时原先还在聊“我最近有个新灵感,硬得我自己都怕”,现在却都在有意无意地互相试探,看对方签了多少本书,赚了多少小钱钱。当然,具体的签约金额肯定也是节节攀升。年初的时候,有人愿意出五位数去买一线科幻作家的一个短篇,而到了年末,任何作家的任何作品,只要贴上了“科幻”标签似乎都可以卖到这个数目,至于你听说过的那些人名笔名,他们的作品早已被哄抢一空……要知道,时间回溯两三年,就算是大刘的作品,买家们也都要对协议的每一个条款字斟句酌,挑三拣四,而最终拍板敲定的作品还是那几部知名长篇。

我们姑且不谈这些被收走的IP最后能有多少被拍成电影,又有多少能拍成大家心目中的商业大片儿——这本来就是个伪命题,对科幻影视稍有了解的人都知道,大部分留名青史的好莱坞科幻片都是绝对“原创”,这个榜单能够从《星球大战》数到《星际穿越》,土豪点的有《阿凡达》,属丝些的有《月球》,恐怖点儿的有《异形》,而温情些的有《ET》……与之相反,原著改编的科幻电影反倒是精品寥寥,被奉为传世之作的《银翼杀手》在上映当时也是票房毒药,而类似于《异形终结》《地球战场》这样的好书,改编之后俨然是变成了B级片。所以如果单纯从IP市场的行情大好来判断接下来中国科幻电影的行情大好,那么熊哥可以负责任地说,对你说出这个判断的人,十有七八是个IP贩子,憋着一票好书烂书正等着出手呢。

剥去这一波浮躁的IP狂潮,让我们静下心来,看看目前中国的科幻电影市场到底是个什么状况?

首先,科幻这玩意儿是个舶来品,它的根基是工业化和城市化。在工业时代之前,人们所思所想的是如何敬畏国王与神明(或者糊弄他们),有点家世的,可能还要顾虑一下要如何光宗耀祖——这一点在全世界其实都差不离。然而,随着科技的进步,人类的思想与眼光也随主要开始扩张,他们开始遥想未来,他们开始崇拜科学,他们开始仰望星空……见过火车的人,开始想象如果没有轨道会怎样;见过轮船的人,开始想象如果船能在海下行驶会怎样;见过热气球的人,开始想象如果能够摆脱风力的限制、自由翱翔会怎样……而“科幻”正是诞生在类似的奇思妙想之下,也只有受过一定教育、具有科学素养的人,才能够成为科幻的坚定用户群,这也正是为什么武侠、魔幻、奇幻可以在第三世界大行其道,而这是科幻却只会在发达的工业国家发展壮大的根本原因。现如今的中国已经基本实现了工业化,而城市化的速度也算是旷古所未有,对科幻本身的需求便有了根基,这个根基也许比不上“看电影就是图个乐子看个特效”的非科幻迷数量庞大,但可以预料,随着中国向“发达国家”慢慢靠近,科幻迷阵营也会慢慢发展壮大——而这提供的不只是观众和市场,还有编剧、导演、美工、特效、演员……简而言之,就是爱着科幻而又愿意投身科幻的工作者。

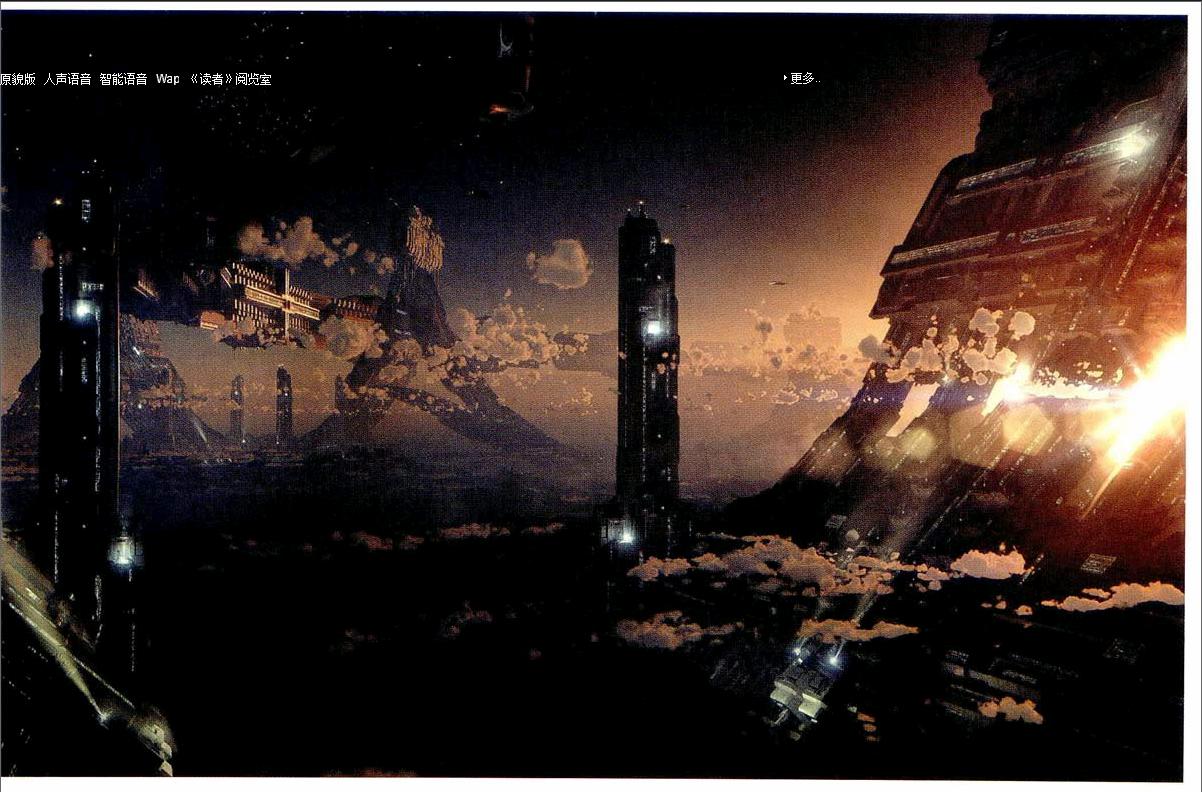

其次,科幻与电影的契合,与时代的需求相符。1970年代末,美国推出了《星球大战》,而在同一时刻,中国这边才刚刚结束“8亿人看8部样板戏”的悲情,不黑不吹,两边的审美情趣大约差了一个世纪。然而改革开放之后,中国文化领域迈着大步往前赶,前些年还不明显,而现在引进电影里撑起票房大盘的,正是好莱坞生产的各路科幻片,而且来者不拒,甚至已经到了需要中国观众来拯救“终结者”系列的程度。科幻片的优势,在这个电脑特效以假乱真的时代达到了碾压其他类型片的程度,越来越多的人意识到,自己花钱去电影院,就是要享受视觉听觉上的感官刺激。小清新也好喜剧片也好,在家里看看蓝光甚至是网盘盗版,其效果也不会差太多,而科幻片呢?近的有机器人散弹枪扫射,远的有外星飞船激光炮,超人怪兽,末日盛世,想啥有啥,在视觉表现力方面拥有几乎无限的可能性,所以根本不需要去讨论为什么现在科幻电影这么火,此天命也。

最后,现在的中国,确实也需要科幻电影。说科幻能够为科学预言,那是骗骗外行人的传销用语.实际上科幻作品大部分都是作者结合现实中已有的科技与自己的脑洞而成,不是没有根基的空中楼阁,就好像凡尔纳写《海底两万里》的时候,世界上已经有了潜水艇的雏形。即便是恢宏如《基地》《三体》《拉玛》这样的宇宙史诗,也是在人类发展出宇航技术、开始真正意义上的太空探索之后。现在的中国,上有天宮下有蛟龙,地上跑着高铁天上飞着J20,科学的力量在大众眼前不断秀肌肉,这是足以让越来越多的中国人放下手中的武侠小说,投身进科学幻想的无垠世界。而在看多了愈发套路化的好莱坞大片之后,观众们自然就会愈发期待中国自己的科幻电影,所谓重赏之下必有勇夫,市场和需求摆在这里,中国的电影人来开拓科幻市场也就成了经济学上的必然。

不管怎么说,中国科幻电影元年还是来了,或许在这一年里,中国科幻产业突飞猛进,也或许它会大浪滔天,但从无到有终归是一件喜事,值得我们这些热爱科幻的人小激动小兴奋一下,至于具体某部电影的好与不好,在这个时候反而变得不那么重要了——毕竟,除却科幻,每年能被称为“好”的中国电影也就那么几部,不是吗?