长株潭城市群生态安全综合评价

李魁明,帅 红,姚罗兰,张 达,石 云

(1.防灾科技学院,中国 三河 065201;2.湖南师范大学资源与环境科学学院,中国 长沙 410081)

长株潭城市群生态安全综合评价

李魁明1,2,帅红2*,姚罗兰2,张达1,2,石云1,2

(1.防灾科技学院,中国 三河065201;2.湖南师范大学资源与环境科学学院,中国 长沙410081)

摘要结合长株潭城市群区域环境特点及社会、经济发展状况,以2005年、2010年和2014年为评价年,采用模糊综合评价法对长株潭生态安全进行评价,结果表明:长株潭城市群生态安全状况总体上不容乐观,但可持续发展水平在不断提高;研究区域中,长沙县及长株潭3市市区的生态安全水平相对较高,而望城县、湘潭县及株洲县生态安全水平相对较低.运用因子分析法对影响生态安全的主要因子进行分析,土壤重金属面积比例、人口密度、人均水资源占有量、景观破碎度等指标的影响较大,针对评价结果,提出了对策和建议.评价结果与实际情况基本相符合,为其他城市群的生态安全评价可提供借鉴.

关键词生态安全;模糊综合评价法;因子分析;长株潭城市群

在快速城市化和生态环境面临巨大挑战的时代背景下,城市生态安全已经成为国家或区域生态安全的基石和核心[1].目前国内外对城市生态安全的研究较多.就研究对象而言,多是基于经济发达地区和快速城市化地区的特定城市进行研究[2-4],对城市的高级发展形式城市群的研究较少;就研究方法而言,关于城市生态安全的研究方法多种多样,包括综合评价法[5]、生态足迹法[6]、模糊数学[7]、属性识别[8]、物元模型[9]、投影寻踪[10]、神经网络[11]等等;并且随着RS/GIS技术应用的日益成熟,借助RS/GIS手段,运用景观生态学、LUCC理论,结合数据对城市生态安全进行研究的趋势加强[12-14];就研究内容而言,有向时空动态变化、发展趋势与预警研究发展的趋势[15-16],但是相关研究依然较少.

2007年,长株潭城市群被国家批准为全国两型社会建设综合配套改革试验区,要求根据资源节约型和环境友好型社会建设的要求,尽快形成有利于能源资源节约和生态环境保护的体制机制,加快转变经济发展方式,推进经济又好又快发展,促进经济社会发展与人口、资源、环境相协调,切实走出一条有别于传统模式的工业化、城市化发展新路.而目前城市群面临水土流失严重、土壤重金属污染、水资源短缺且污染严重、大气环境质量不容乐观、水旱灾害频发等一系列环境问题,这已成为制约城市群可持续发展的重要因素.因此,对该区域进行生态安全研究,把握其生态安全状况的变化,对于协调城市群经济与环境持续发展的政策构建,具有重要的现实意义.

1研究区域和研究方法

1.1研究区域界定

《长株潭城市群区域规划(2008—2020年)》中确定的城市群核心区范围涵盖长沙市区、株洲市区、湘潭市区、望城县全境,以及浏阳市、醴陵市、湘乡市、宁乡县、长沙县、株洲县、湘潭县的一部分,总面积6 630.46平方公里.根据相关研究对长株潭城镇密集区的界定范围[17],同时为了数据获取的便利,以行政区界限要素为基础,选取长株潭三市市区及望城县、长沙县、株洲县、湘潭县为研究区域.

1.2评价指标体系建立

依据对生态安全评价指标体系的研究进展,在大量参考了前人研究成果[1,3,7,12]的基础上,选取了P-S-R概念框架模型,结合长株潭城市群实际情况,借鉴目前国内外相关学者的安全评价方法,考虑到城市群生态系统复杂性及指标获取的可行性,选择压力要素10个、状态要素10个,响应要素8个,共28个指标,构建了长株潭城市群生态安全评价指标体系(表1).

1.3模糊综合评价法

1.3.1评价等级及标准值的确定

(1)评价等级确定

本文在综合考虑各个因素以及参照国内外研究成果[18~19]的基础上,同时考虑到我国城市生态安全的现状和存在的问题,将城市群的生态安全的评价标准区分为5个等级,即理想安全、较安全、临界安全、不安全和极不安全.

(2)评价标准的确定

以《生态县、生态市、生态省建设指标(试行)》标准值、国内生态城市的评价标准、全国城市平均值和最低值为参照,结合湖南省平均水平、长株潭城市群的发展目标,确定极不安全、不安全、临界安全及理想安全的标准值,以理想安全和临界安全的中间值作为较安全的标准值.在参考相关学者研究成果[18~19]和咨询专家的基础上,设计了5级分级标准.长株潭城市群生态安全各分级标准的标准值见表1.

1.3.2权重的确定指标权重的确定方法有主观赋值法和客观赋值法[20-21].为了达到取长补短,优化权重的效果,本文分别运用AHP和熵权法获得生态安全各指标的权重,然后取两者平均值确定出最终的指标综合权重(表1).

注:(1)土壤重金属污染面积比例按照土壤内梅罗综合污染指数P>2的区域占整个区域面积的比例来计算.

(2)单位面积生态系统价值等于区域内生态系统服务价值比区域面积,生态系统服务价值根据土地利用/覆盖来计算.

1.3.3隶属度的确定模糊综合评价法以隶属度来划分事物的模糊界限,充分考虑每个因子对综合评价结果的贡献,然后把贡献按权重分配,经过模糊变换和综合计算,得到综合隶属度,以此确定某指标的安全级别,然后根据隶属度计算特征值.该方法的步骤分为

(1)建立评价因子集和评价等级集

设评价因子集为U={u1,u2,…,un},n为评价因子个数;评价等级集为V={v1,v2,…,vm},m为评价级别数,本文的评价等级集V由极不安全、不安全、临界安全、较安全和理想安全5个评价等级构成.

(2)建立隶属度函数和模糊矩阵

(1)

式中,X表示评价因子值,a1,a2为指标标准中相邻的标准值,U(X)为某种因子的隶属度.

每个因子的隶属度通过上面的隶属度函数获得,所有因子的隶属度构成了模糊矩阵R:

(2)

式中,i为评估因子的数量,j为评价级别数.

(3)隶属度运算

根据模糊运算法则,B=R×W=(bj)1×m,得到各指标的模糊评判集.W为权重集,W={w1,w2……wn}.bj表示隶属于第j等级的隶属度.

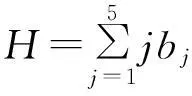

(4)计算特征值

(3)

则H即为城市所处生态安全等级.

基于模糊综合评判法,参照国内外模糊综合评判法的分级标准,划分生态安全分级标准(见表2).

2数据来源与处理

2005年、2010年分别为各级政府“十五规划”、“十一五规划”完成年份,相关的统计资料较齐全,2014年为新近年份,适合作对比分析,因此,选择这3个年份作为评价长株潭城市群生态安全的评价年.

本研究数据来源于2006年、2011年及2015年的《长沙市统计年鉴》、《株洲市统计年鉴》、《湘潭市统计年鉴》、《湖南省统计年鉴》及各相关县市区统计年鉴;各县市区同期的《国民经济与发展统计公报》、湖南省及长株潭三市同期的《环境质量状况公报》、《水资源公报》;景观类数据来源于2005年8月、2010年8月及2014年8月三期遥感数据经解译后计算获得.

3长株潭城市群生态安全评价

3.1模糊综合评价结果

依据上述评价方法得出各评价年城市群各评价单元的模糊综合评价结果(表3~表5)以及各城市对极不安全、不安全、临界安全、较安全和理想安全的隶属度及级别特征值.

3.2评价结果分析

(1)总体来看,长株潭城市群生态安全水平级别不高,没有一个评价单元能达到较安全水平和安全水平.以安全级别较高的2014年为例,长株潭城市群7个评价单元的生态安全水平级别都在临界安全水平左右.按从高到低的排名依次为:长沙县、长沙市区、湘潭市区、株洲市区、望城县、湘潭县、株洲县.对照表2城市生态安全分级标准可以得出,所有评价单元中,只有长沙县和长沙市区的级别特征值在区间[3.5,4],处于临界安全偏较安全状态;湘潭市区、株洲市区及望城县的级别特征值在区间[3,3.5],处于临界安全状态;湘潭县及株洲县的级别特征值在区间[2.5,3],处于不安全偏临界安全状态.

(2)长株潭城市群7个评价单元2005—2014年的生态安全特征值都在上升,这说明2005—2014年长株潭城市群在经济发展的同时,均加大了对生态环境的重视和改善力度,城市的可持续发展水平在不断得到提高.

但各单元生态安全水平的上升趋势仍存在差异.其中长沙县上升最快,从2005年的3.336 5增长到3.871 5,增长值为0.535;株洲县生态安全特征值上升最慢,从2005年的2.790 8增长到2.915 6,增长值为0.124 8.

为进一步分析各单元生态安全水平在2005—2014年的增长速度差异,计算得出7单元的生态安全水平增长率(图1).

由图1可以看出,生态安全增长率最高的是长沙县,增长率为16.03%.长沙县注重生态县建设,2000年6月被列入全国第五批生态示范区建设试点地区之一,2008年,长沙县委县政府提出了5年内创建“国家生态县”的战略目标,出台了《长沙县国家级生态县建设规划》、《长沙县“零碳县”发展模式试点实施方案》等,其生态环境建设得到较好的保障,使得其生态安全水平得到了较快速的发展.由其指标数据也可以看出,长沙县的人均公共绿地面积由2005年的9.5m2/人提高到2014年的12.7m2/人、工业废水达标排放率由2005年的85.62%提高到2014年的99.6%、工业固废综合利用率由2005年的83.74%提高到2014年的95.26%、工业废气达标排放率由2005年的85%提高到2014年的95%、生活垃圾无害化处理率由2005年的87%提高到2014年的99%、城镇生活污水处理率由2005年的81%提高到2014年的99%.

(3)2014年长沙市区的安全水平隶属度(0.376 2)最高,同时其生态安全水平对极不安全的隶属度(0.189 5)也较高,说明长沙市区的生态安全正在经受较为严峻的考验.较安全和临界安全水平的隶属度最高的均为望城县(0.284 1,0.399 4),说明望城县的生态安全水平尚有较大的发展潜力.

(4)为了更全面地分析长株潭城市群的生态安全水平状况,本文对2005年、2010年和2014年7个评价单元的指标体系的准则层进行分析,利用上节同样的步骤分别计算准则层的系统压力、系统响应和系统状态的各项指标的生态安全级别特征值,得出长株潭城市群准则层的模糊综合评价结果.

用三维簇状柱形图表示长株潭城市群7个评价单元准则层压力系统、状态系统、响应系统的生态安全特征值(见图2~4).

根据上述结果,可将评价单元分为两类分析比较.

第一类:长沙县、长沙市区、株洲市区、湘潭市区.这类区域生态安全水平在整体区域中较高,其系统响应特征值高和系统状态特征值较高,系统压力特征值较低.这类区域经济发达,经济密度大,有足够的资金来支持生态建设,在环境基础设施建设、环保投资、教育投入等方面优于其他地方,其系统状态特征值和系统响应特征值较高;同时,该类区域城市化水平高,人口密度大,面临较大的资源环境压力,其系统压力特征值较低.

第二类:望城县、湘潭县及株洲县.这类区域生态安全水平在整体区域中不高,其系统状态特征值、系统压力特征值和系统状态特征值差别不大,但系统压力特征值明显高于第一类区域.该类区域人口密度较低,资源环境压力相对较轻,故系统压力特征值较高.

(5)评价结果与实际情况基本相符合:以长株潭三市来看,长沙市的区县的评价结果明显较好,长沙市区和长沙县排名始终在7个评价单元中处于前列,望城县虽然排名位于湘潭市区和株洲市区后,但前于湘潭县和株洲县.经国家环保总局批准,长沙市2002年成为我国第一个进入“全国生态建设试点示范市”行列的省会城市,2004年制订了《长沙市生态市规划》,2013年长沙市获评“十佳生态文明建设示范城市”.从县域来看,长沙县评价情况最好.长沙县2000年6月被列入全国第五批生态示范区建设试点地区,2013年通过国家级生态县验收.

由此可见,长沙市及长沙县的生态安全在长株潭城市群中处于较好的状态,与评价结果相符,这说明前文所选用的评价指标体系基本合理,能够客观反映城市群的生态安全状况.所选择的模糊综合评价法均能得到较客观的评价结果,将其应用于城市群生态安全的评价方面具有合理性.

4长株潭城市群生态安全影响因子分析

因子分析是一种常用的多元统计技术,根据少数抽象的变量即因子来描述众多实际变量的变化情况.为了辨析长株潭生态安全的主要影响因子,分别对2005年、2010年和2014年的归一化后的数据进行因子分析.

4.1因子推算

本文利用SPSS19.0数据处理软件,分别对长株潭城市群各区县2005年、2010年及2014年的数据进行计算处理.计算因子特征值和贡献率及累计贡献率(表6).

前3个特征值的累计贡献率均已经超过85%,据此选择3个因子,然后计算因子载荷(表7).

4.2结果分析

本文提取3个主要因子,均解释了超过85%的总方差(表6).第一个因子(VF1)解释了60%左右的总方差,人口密度、人均水资源占有量、景观破碎度、生态系统服务功能、工业固废综合利用率、人均GDP、科学教育投入占GDP比重、城镇化率与第一因子的影响系数均在0.9左右;第二个因子(VF2)解释了20%左右的总方差,灾害成灾面积比例、土壤重金属污染面积、人口增长率与第二因子的影响较大;第三个因子(VF3)解释了5%左右的总方差,其中人均生活用水量与第三因子的影响系数较高,以他们为主构成的前3个因子对生态安全的累计贡献率达到85%以上.

第一因子(VF1)与工业固废综合利用率、人均GDP、科学教育投入占GDP比重、城镇化率存在较强的正相关,与人口密度、人均水资源占有量、景观破碎度、生态系统服务功能存在较强的负相关,这表明地区的经济发展水平、社会发展水平及景观状态等对生态安全影响最大;第二因子(VF2)与人口增长率、灾害成灾面积比例呈较强负相关,这表明人口增长、自然灾害及土壤重金属污染面积对生态安全影响较大;第三因子(VF3)与人均生活用水量呈较强的负相关,这表明水资源压力生态安全有明显影响.

针对上述评价结果,提出以下对策建议:

(1)大力发展经济.医疗卫生投入、教育的投入、生态环保政策的实施、环境设施的改善等都需要以强大的经济实力作后盾.发展经济,提高生态建设的投入程度仍然是长株潭城市群生态安全建设的重要任务.

(2)加大环保和科教投入.过去这几年,长株潭地区对环境保护资金的投入逐年增加,但是始终在3%以内.因此要完善环保投入机制,提高环保投入占同期GDP的比重,形成环保投入的长效机制.加大科学技术投入力度,重视生态技术的开发应用,建立和完善生态技术和生态创新的支撑体系.通过加强污染治理的关键技术的研发,全面提高长株潭城市群的生态环境技术创新水平,解决突出的环境问题以促进社会的可持续发展.

(3)控制人口增长,提高人口素质,减轻资源环境压力.人口过度增长加大了资源环境压力,在人口密度大的城市,往往容易形成“城市病”,对衣、食、住、行、教育、医疗、就业等方面造成巨大的压力,因此,长株潭城市群要严格控制人口数量,引导人口有序流动.采取多种形式提高区域人口的科技、文化、法制素质,加强生态环境宣传教育,树立国民的可持续发展观.

(4)完善城市群景观建设.①完善生态景观结构.长株潭城市群特别是3市市区生态景观多样性不高,景观破碎度偏大,生态景观受人为干扰强烈,损坏较大,生态景观稳定性和安全性降低,需要完善城市群生态景观结构,建立多元化的生境化环境.②恢复保护自然景观与人文景观.城市景观是自然景观与人文景观的和谐统一,通过自然景观的修复更新和文化景观的构建,来增加城市景观空间异质性,有助于提高城市生态系统的抗干扰能力和恢复能力,提高生态系统的稳定性.

(5)防止城镇无序扩张,破环景观协调性.景观格局中的斑块密度、景观破碎度、最大斑块等指标与建设用地增长之间存在明显正相关性,因此,长株潭城市群要完善相关城镇发展规划,严格控制建设用地,防止城镇无序扩张.

(6)建立长株潭城市群环境同治协调机制.组织编制长株潭城市群环境同治规划,重点突出湘江污染防治和重金属污染防治.

5结论与讨论

(1)利用所建立的P-S-R指标体系和模糊综合评价模型,对长株潭城市群2005年、2010年和2014年的生态安全进行评价,表明长株潭城市群生态安全状况总体上不容乐观,但可持续发展水平在不断提高;研究区域中,长沙县及长株潭3市市区的生态安全水平相对较高,而望城县、湘潭县及株洲县生态安全水平相对较低.评价结果与实际情况基本相符合,可以为其他城市的生态安全评价提供借鉴.运用因子分析法分析了长株潭城市群生态安全的主要影响因子,针对分析结果,建议长株潭城市群在大力发展经济的同时加大环保和科教投入;控制人口增长,提高人口素质,减轻资源环境压力;完善城市群景观建设等.

(2)以行政区为评价单元,相对自然区域而言,其评价结果更容易为公众感知,有利于为行政区生态系统管理提供依据,但评价结果均质化,其内部差异往往被忽视.虽然系统状态中景观状态相关指标是通过GIS软件解译计算获取,但并未将生态安全研究与3S很好地结合起来;城市群生态系统是一个复杂的大系统,涉及资源、环境、经济、社会等各个方面,由于专业背景及数据可获得性、研究手段的限制,所建立的指标体系不可避免的会有遗漏和偏差,对城市群生态安全的评价仍具有一定的局限性.

参考文献:

[1]左伟,王桥,王文杰,等.区域生态安全评价指标与标准研究[J].地理学与国土研究, 2002,18(1):67-71.

[2]龚建周,夏北成,陈健飞.快速城市化区域生态安全的空间模糊综合评价——以广州市为例[J].生态学报, 2008,28(10):4992-5000.

[3]张继权,伊坤朋,HIROSHI T,等.基于DPSIR的吉林省白山市生态安全评价[J].应用生态学报, 2011,22(1):189-195.

[4]张利,陈影,王树涛,等.滨海快速城市化地区土地生态安全评价与预警——以曹妃甸新区为例[J].应用生态学报, 2015,26(8):2445-2454.

[5]UEHARA T.Ecological threshold and ecological economic threshold:implications from an ecological economic model with adaptation[J].Ecol Econ, 2013,93(6):374-384.

[6]安宝晟,程国栋.西藏生态足迹与承载力动态分析[J].生态学报, 2014,34(4):1002-1009.

[7]高长波,陈新庚,韦朝海,等.熵权模糊综合评价法在城市生态安全评价中的应用[J].应用生态学报, 2006,17(10):1923-1927.

[8]陶晓燕,朱九龙,王世军.基于属性识别理论的城市生态安全评价——以广州市为例[J].生态环境学报, 2010,19(9): 2048-2053.

[9]李魁明,帅红,姚罗兰.基于物元模型的岳阳市土地生态安全评价[J].湖南农业科学, 2013,(21):44-48.

[10]高杨,黄华梅,吴志峰.基于投影寻踪的珠江三角洲景观生态安全评价[J].生态学报, 2010,30(21):5894-5903.

[11]李明月,赖笑娟.基于BP神经网络方法的城市土地生态安全评价——以广州市为例[J].经济地理, 2011,31(02):289-293.

[12]郭斌,任志远.RS、GIS支持下的城市生态安全动态研究——以西安为例[J].干旱区资源与环境, 2009,23(10):64-70.

[13]虞继进,陈雪玲,陈绍杰.基于遥感和PSR模型的城市景观生态安全评价——以福建省龙岩市为例[J].国土资源遥感, 2013,25(1):143-149.

[14]曾丽云,韦素琼.基于景观格局的福州LUCC与生态安全响应[J].福建师范大学学报:自然科学版, 2011,27(4):138-142.

[15]舒帮荣,刘友兆,徐进亮.基于BP-ANN的生态安全预警研究——以苏州市为例[J].长江流域资源与环境, 2010,19( 9):1080-1085.

[16]周健,刘占才.基于GM(1,1)预测模型的兰州市生态安全预警与调控研究[J].干旱区资源与环境, 2011,25(1):15-19.

[17]贺艳华, 周国华. 长株潭城镇密集区范围的界定[J]. 热带地理, 2007, 27(6): 41-45.

[18]刘红,王慧,张兴卫.生态安全评价研究述评[J].生态学杂志, 2006,25(1):74-78.

[19]ABUDUWAILI J, AYOUPU M. Regional ecological security assessment on Central Asia based on ecological footprint analysis [J]. Geogr Res, 2008,6(10):1308-1320.

[20]张卫民,安景文,韩朝.熵值法在城市可持续发展评价问题中的应用[J].数量经济技术经济研究, 2003,(6):115-118.

[21]许学强,张俊军.广州城市可持续发展的综合评价[J].地理学报, 2001,56(1):54-63.

(编辑HWJ)

Ecological Security Assessment of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Urban Agglomeration

LIKui-ming1,2,SHUAIHong2*,YAOLuo-lan2,ZHANGDa1,2,SHIYun1,2

(1.Institute of Disaster Prevention Science and Technology, Sanhe 065201, China;2.College of Resources and Environmental Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

Key wordsecological security; the fuzzy comprehensive evaluation method; factor analysis; Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration

AbstractOn the basis of environmental profiles and development conditions of social and economic characteristics, with year 2005, 2010 and 2014 as examples, we systematically evaluated the ecological security of ChangSha-ZhuZhou-XiangTan urban agglomeration with fuzzy comprehensive evaluation method. Our results show that the ecological security condition of this agglomeration is not optimistic in general, though sustainable development level constantly improved. In the regional study, we found that Changsha country, Changsha, Zhuzhou and Xiangtan have relatively high levels of ecological security while Wangcheng country, Xiangtan country and Zhuzhou country are low. From the analysis of major factors effecting ecological security by factor analysis method, we unveiled that the proportion of soil heavy metal area, population density, per capita water resources and landscape fragmentation index are most significant. Suggestions and measures have been proposed according to the above analysis. Generally speaking, evaluation results are in good agreement with the actual situations. We believe that our analysis method can be used for ecological security evaluation in other urban agglomerations.

DOI:10.7612/j.issn.1000-2537.2016.02.001

收稿日期:2015-08-27

基金项目:国家自然科学基金资助项目(41501565);湖南省重点学科(地理学)建设项目(2012001)

*通讯作者,E-mail:shuaih823@163.com

中图分类号X174.1

文献标识码A

文章编号1000-2537(2016)02-0001-09