基本农田用途管制对农民福利的影响及区域差异

——基于成都和武汉的比较

朱兰兰 , 蔡银莺 , 刘小庆

(1.华中农业大学 公共管理学院,武汉 430070; 2.湖南省第二测绘院,长沙 410000)

基本农田用途管制对农民福利的影响及区域差异

——基于成都和武汉的比较

朱兰兰1, 蔡银莺1, 刘小庆2

(1.华中农业大学 公共管理学院,武汉 430070; 2.湖南省第二测绘院,长沙 410000)

以率先试点耕地保护基金的四川省成都市和尚未实行耕地保护经济补偿制度的湖北省武汉市43个村庄430名受访农民为实证,建立微观经济模型分析基本农田用途管制对不同区域农民家庭农业收入及农业劳动力配置的影响,测算基本农田用途管制给农民家庭造成的福利损失、影响因素及区域差异。研究发现: ① 农民个体特征及其所在区域特征显著影响基本农田用途管制的实施成效; ② 基本农田用途管制明显提升受访农民的家庭农业收入及农业劳动力配置,但受粮食作物比较利益低下、农地经营规模等的影响,武汉农民农业收入的相对增加量要高于成都农民,同时作物种植结构等的差异使武汉农民的家庭农业劳动力配置低于成都农民; ③ 经济补偿政策一定程度缓和了基本农田发展权受限给农民福利带来的影响。

基本农田;用途管制;福利;效用函数;条件价值评估法

0 引言

规划管制是政府利用强制权利干预资源配置的重要政策工具,一方面具有矫正负外部性与市场失灵、维护和提高整个社会的福利水平、促使公共利益均衡等基本功能[1],另一方面也会因土地发展受限下配套经济补偿机制缺乏而激发土地所有者的寻租行为及不正当动机产生,造成土地利用低效[2-4]。早在20世纪中期,欧美等发达国家就开始关注规划管制下相关配套经济补偿机制缺乏所导致的负面效应,如B.D.Gardner认为农地保护将会使土地所有者产生“暴利”和“暴损”的福利非均衡配置[5]。随后,政策制定者逐渐对利益受损者采用市场和政府相结合的福利补偿及转移政策,制定与此相应具有经济诱因和效率的制度安排与公共政策[6],代表性政策当属土地发展权转移和地役权购买。随着相应补偿机制的完善,规划管制已成为欧美等发达国家及部分发展中国家保护农地资源的重要工具及有效手段。截止到2015年1月美国有28 个州实施农地保护项目,以近39亿美元的成本代价保护超过258万英亩(约104.41万hm2)的农田[7]。规划管制能够在一定程度上消除贫困、改善弱势群体的福利、促进福利均衡分配、优化土地利用方式[8-12]。也有学者探讨了土地规划管制政策对生物多样性及农民认知等方面的影响。K.Soini等对芬兰农地保护政策研究显示,农地保护政策实施显著提升了农民对农地多样性及农田保护等方面的认知[13];D.Kleijn等对荷兰动植物种类及数量研究表明,农地保护政策并没有显著增加生物多样性,相反有些物种的数量有所下降[14]。

国外含有配套经济补偿机制的相关农地保护政策已趋于成熟并取得显著成效,而我国则处于初期探索阶段。直至20世纪90年代后期才正式确立了以基本农田用途管制为核心的新型土地管制机制,以加强对农田的管理与保护[7],且国内相关学者对土地用途管制的研究多集中于内涵界定[15-16]、制度设计[17-21]及宏观区域的绩效评价[22-24],而对基本农田用途管制实施对农民福利影响的实证研究相对较少,如蔡银莺等认为基本农田保护区的设立使管制区域内土地发展权受到限制及影响,给农民等相关利益群体带来机会及利益损失[1]。近年国内一些发达地区及城市积极试验示范探索基本农田保护经济补偿的实践方式及制度设计,如四川省成都市,广东省广州市、佛山市、东莞市,浙江省海宁市、临海市、慈溪市,上海市闵行区、浦东新区,江苏省苏州市等,相继对农民保护耕地提供3 000~ 7 500元·hm-2·a-1不等的直接补贴或经济补偿[25],然而却鲜有研究探讨含有配套经济补偿机制的基本农田用途管制政策对农民福利造成的影响及其实施效应,严重阻碍了基本农田规划管制政策的完善,降低了农田规划管制的实施效率。因此,以率先在全国范围内推行耕地保护经济补偿制度的统筹城乡综合配套改革试验区四川省成都市和尚未实行经济补偿制度的基本农田用途管制区湖北省武汉市为实证,探讨配套经济补偿机制对农民福利的影响,为土地用途管制配套经济补偿机制的设计提供依据。

1 数据来源及样本结构

1.1 数据来源

课题组于2012年12月对四川省成都市双流县的永安镇和金桥镇及崇州市江源镇的部分村庄进行调研,共涉及18个村庄,223个农户,获取有效问卷221份,有效回收率为99.10%;于2013年10月对湖北省武汉市江夏区郑店街、黄陂区三里镇和蔡甸区张湾镇的部分村庄进行调研,共涉及25个村庄,231个农户,获取有效问卷209份,有效回收率为90.48%。两次调研过程中,考虑到农户数据分布的均匀性,平均每个村庄抽取10个左右的农户进行问卷调查。调研内容主要包括受访农户及家庭的社会经济特征、受访农户对农业补贴政策的满意度及受访农民对土地用途规划管制的认知等。

1.2 样本结构

430个有效受访农户的户均承包地面积为0.36 hm2,户均劳动力2.62人,户均农业劳动力1.52人。受访农户中,男性所占比例为59.77%;受访者是家庭户主的比例为36.51%;受访农民受教育水平普遍较低,小学文化和文盲的比例为53.02%,37.67%的受访农户接受过初中教育,仅9.30%的受访农户接受过高中及以上教育;受访农户中16.05%的农民担任过村干部;考虑到农业种植的特征,调查者多为中老年人,39岁及以下的受访农民仅占11.63%,40~49岁的农民占24.65%,50~59岁的农民占23.49%,60岁以上的农民占40.23%;62.33%的受访者为务农农民,非务农农民(包括外出和本地打工、从事农村个体经营、养殖等)占31.86%,非劳动力(包括完全在家照顾家庭、不从事任何经营性劳动的家庭主妇,伤、病等无劳动能力的成年人及学生、婴幼儿等)相对较少,占5.81%。

2 理论方法

2.1 基本农田用途管制

土地用途管制是指政府利用强制权力干预资源配置的制度安排,是促进福利公平分配的有效工具。1998年全面修订的《中华人民共和国土地管理法》正式确立了以土地用途管制为核心的新型土地管理制度,该制度的核心目标是保护耕地[22],并于同年全面修订《基本农田保护条例》(简称《条例》)以对基本农田实行特殊保护。《条例》将全国范围内的大部分耕地划入基本农田保护区范围,对基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物、占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼、闲置、荒芜基本农田或进行其他破坏基本农田的活动进行了严格限制。

根据《条例》要求并结合成都、武汉的实际现状,问卷设计将基本农田内建房、建坟、挖沙、采石、取土、堆放固体废弃物、种树或改成果园、挖塘养鱼和闲置荒芜农田活动限制作为基本农田用途管制的分析内容。实地调查中,成都及武汉受访区域内农民在基本农田内挖沙、采石、取土及堆放固体废弃物的发生频率均低于5%,而97.91%的农民认为自己所在村庄从未发生过在基本农田内挖沙的行为,但农民将基本农田用于种树或改成果园、闲置荒芜的发生比率较高。因此,本研究中基本农田用途管制即指对在基本农田内建房、建坟、种树或改成果园、挖塘养鱼和限制荒芜的管制。将受访者对管制项目的介意程度作为管制是否对受访农民生产及生活产生影响的依据,如询问“您是否介意闲置基本农田用于私人建房的管制?”回答“介意”的受访者,则表明该项管制对其生产生活产生了影响,且对其农业生产的管制较深;反之,则无影响,且管制程度较浅。

2.2 微观经济模型

建立一个微观经济模型分析基本农田用途管制对农民收入和家庭农业劳动力配置的影响,构造农民的线性福利效用最大化函数:

(1)

式中:I表示农民收入;R表示农民的娱乐、休闲;U(I,R)表示农民的效用。假设农民收入仅由农业收入构成,且农业收入仅来源于从事与土地相关的农业经营活动;农户家庭用于从事农业活动及休闲娱乐的时间投入为1;农户农地的总经营面积为M。假设农户家庭在农地上仅从事两种活动,两种活动的亩均收益分别为p1和p2。则农户的家庭收入函数为:

(2)

式中:L1,L2分别表示在农地上从事两种活动的家庭劳动力配置;M1,M2分别表示在农地上从事两种活动的农地投入,即农地面积;T1,T2分别表示在农地上从事两种活动包括技术在内的其他投资;f1,f2分别表示从事两种活动的生产函数。假设基本农田用途管制前后农业生产技术保持不变,土地利用存在规模报酬递减。同时,家庭农业劳动力的娱乐休闲时间R=1-L1-L2,则农户的效用函数为:

(3)

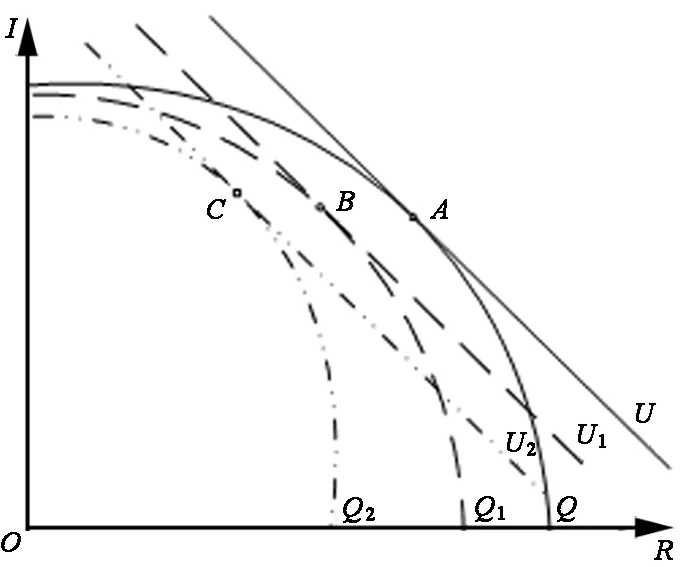

根据假设,本研究只考虑从事与土地相关活动中的劳动力投入,根据效用函数构造无差异曲线(图1),U表示未受管制条件下农民的最大化福利效用曲线;U1表示基本农田用途管制下成都市受访农民的福利效用曲线;U2表示基本农田用途管制下武汉市受访农民的福利效用曲线。未受基本农田用途管制条件下,农民将基本农田用于种植粮食作物或经济作物、闲置荒芜、挖塘养鱼、种树或改成果园、建房、建坟等的选择较为自由;而在管制条件下,农民将农田荒芜闲置、建房、建坟、挖沙、取土、挖塘养鱼等的行为受到限制,农民仅能够将基本农田用于种植粮食作物或经济作物,农民的效用降低,线性无差异曲线的移动方向为:U→U1,U→U2。由于成都市已于2008年1月试验实施耕地保护经济补偿制度,因此认为基本农田用途管制给成都农民带来的福利损失较武汉农民的小。Q表示未受管制下农民关于劳动力投入的收入曲线;Q1,Q2分别表示基本农田用途管制下成都、武汉受访农民的收入函数曲线。

图1 土地用途管制对农民家庭农业收入及农业劳动力配置的影响

结合效用函数及土地收益曲线,管制前农民劳动力投入的最佳位置为A点,管制后成都市受访农民劳动力投入的最佳位置为B点,武汉市受访农民劳动力投入的最佳位置为C点。由图1知,基本农田用途管制提升了农民的农业收入,增加了农民对农地的劳动力投入。相比成都,基本农田用途管制对武汉市农民农业收入及农地劳动力投入的提升幅度相对更大。该部分微观经济模型的构建将作为基本农田用途管制对农民农业收入及家庭农业劳动力配置影响分析的理论基础。

2.3 农户基本农田受限福利损失测算

《条例》中限制性或禁止性强的规定一定程度上剥夺了管制区域内相关群体使用资源和空间的权利,将给受限地区相关权利主体带来机会及利益的损失[1,26]。根据基本农田用途管制的定义,采用CVM模型测算具体管制项目给研究区农民带来的福利损失[1]。

3 结果分析

3.1 实施成效及其影响因素

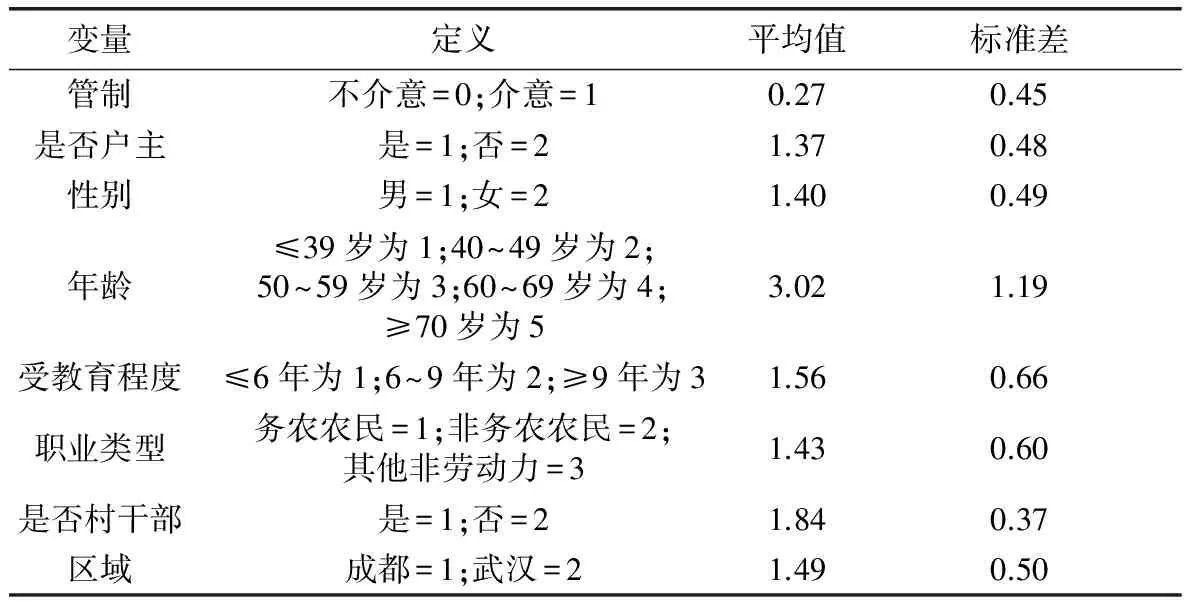

国外关于规划管制政策实施效应评价已做了大量工作,包括对农业环境政策实施成效的影响因素分析。相关学者采用农民对相关规划管制政策的参与意愿作为政策实施成效的评价并分析其影响因素,发现农民的年龄、受教育程度、在项目实施区的居住时间、农民是否参加农业培训、从事农业生产的时间、农场规模、农民的健康状况、农民的家庭收入、农民对农业环境的认知等因素均会影响规划管制政策的参与意愿,对规划管制政策的实施成效产生影响。借鉴已有研究成果,采用农民对基本农田用途管制的介意程度表示基本农田用途管制的实施成效,从农户的个体特征(是否户主、性别、年龄、受教育程度、职业类型和是否村干部)及所在区域分析其对基本农田用途管制实施成效的影响(表1)。

表1 基本农田用途管制影响因素的指标定义及特征

为简化分析,令农民对禁止在基本农田内建房的介意程度为x1,建坟的介意程度为x2,种树或改成果园的介意程度为x3,挖塘养鱼的介意程度为x4,闲置荒芜的介意程度为x5,则农民对基本农田用途管制的介意程度y的值为:

(4)

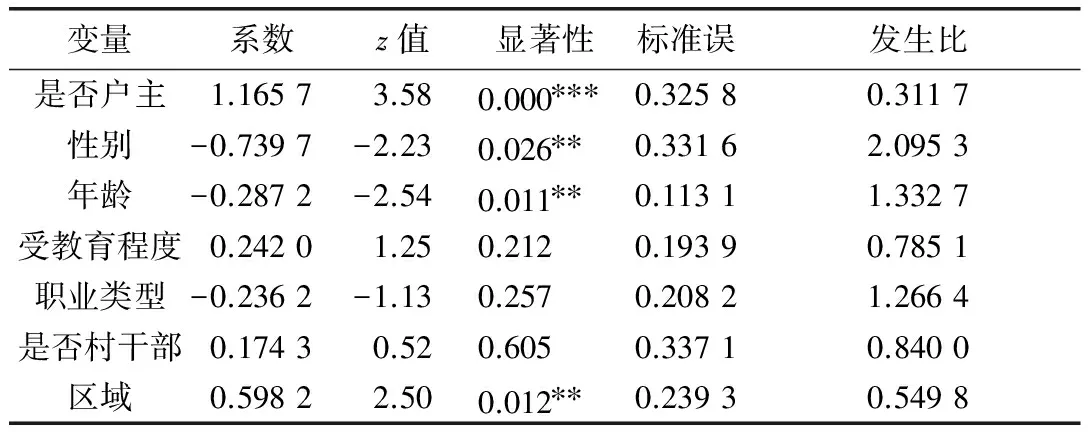

由式(4)知,因变量y为0-1变量,所以选用二元Logit模型分析基本农田用途管制介意程度的影响因素,运用软件STATA12.1求解(表2)。结果表明,受访者是否户主、性别、年龄、受教育程度及其所在区域均对农民的介意程度具有显著影响,而农民的受教育程度及职业类型对其介意程度的影响不显著。具体表现为:是户主受访者对基本农田用途管制的介意程度明显低于非户主受访农民,男性的介意程度高于女性,老年农民较中青年农民的介意程度低,成都农民对基本农田用途管制的介意程度低于武汉农民。成都农民对基本农田用途管制介意的比例为21.72%,不介意的比例为78.28%,而武汉农民对基本农田用途管制介意的比例为36.36%,不介意的比例为63.64%。由此可见,成都农民更愿意接受基本农田用途管制。

表2 二元Logit回归模型结果

说明:内戈尔科拟合优度值为0.130。***,**,* 分别表示在1%,5%,10%的水平下显著。

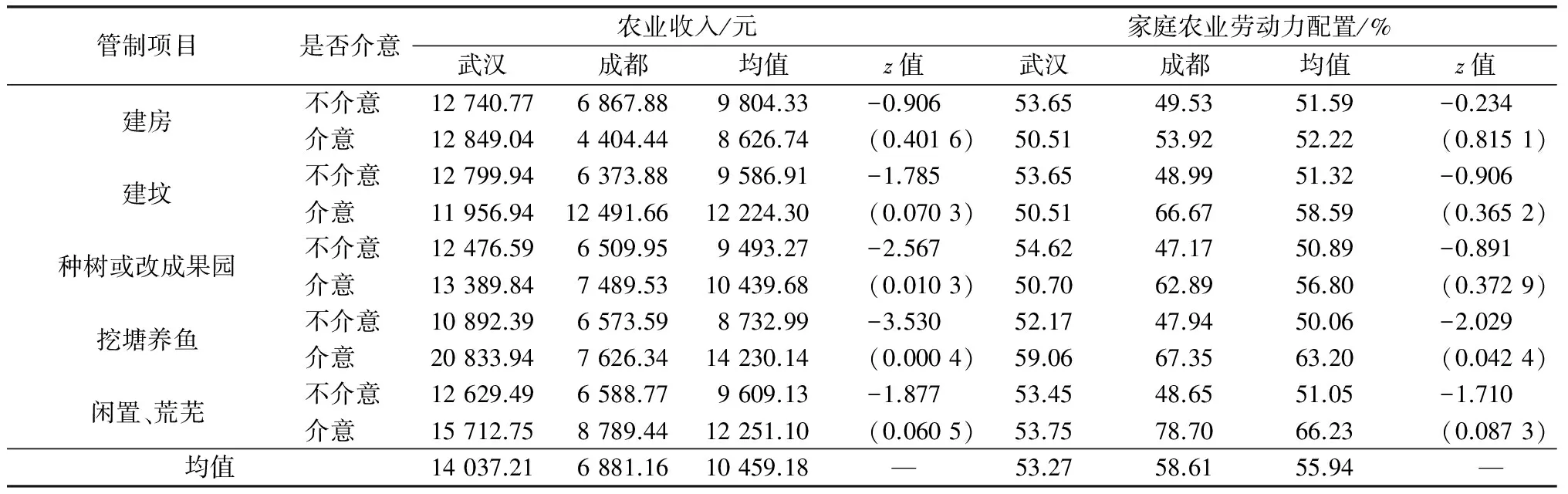

3.2 对农民农业收入的影响及区域差异

武汉农民的农业收入显著高于成都农民,主要是种植结构的差异及土地经营规模的差异所致。从农地种植结构分析,成都市34.83%的受访农民偏好农地单纯种植粮食作物,52.04%的农民选择兼种,仅13.12%的受访农民选择种植经济作物,而33.97%的武汉农民倾向种植经济作物,30.14%的受访农民种植粮食作物,35.89%的受访农民偏好兼种。从农地经营规模及集约利用角度分析,成都农民户均耕地面积为0.17 hm2,而武汉农民的户均耕地面积为0.53 hm2,粮食作物比较利益低下、农地经营细碎化致使成都农民的农业收入低于武汉农民的农业收入(表3)。基本农田用途管制活动中,禁止在基本农田内建坟、种树或改成果园、挖塘养鱼和闲置荒芜对农民的农业收入具有显著影响,且受管制影响较大农民的农业收入高于未受影响的农民,结论与微观经济理论分析假设相符,而禁止在基本农田建房的规定对农民的农业收入没有影响(表3)。受管制影响的武汉农民的农业收入相对增加量远大于成都农民农业收入的相对增加量。对于成都农民,受禁止在基本农田内建坟规定影响农民的农业收入远高于未受该项管制影响的农民。

表3 基本农田用途管制对农业收入及家庭农业劳动力配置的影响

3.3 对农户农业劳动力配置的影响及区域差异

采用家庭农业劳动力占家庭总劳动力数量的比值表示农户农业劳动力的配置(表3)。成都市户均劳动力配置高于武汉市户均劳动力配置,主要是由于作物种植结构及种植类型差异所致。成都市农民种植粮食作物的比例相对较高,同时兼种及种植经济作物农户的经济作物类型主要以蔬菜和药材等需要精耕细作的经济作物为主,因而需要耗费大量的农业劳动力,而武汉市受访农民的经济作物类型主要以棉花、油菜、花生及树等为主。基本农田用途管制活动中,禁止将基本农田用于挖塘养鱼和荒芜闲置的规定对农民家庭劳动力配置影响显著,受这两项管制影响较大农户的家庭农业劳动力配置远高于受其影响较小的受访农户,结果与微观经济理论假设分析相符,而禁止在基本农田内建房、建坟、种树或改成果园对受访农户家庭劳动力配置的影响较小。区域差异中,受挖塘养鱼及闲置荒芜管制的显著影响,成都市受访农民的家庭农业劳动力配置增加量大于武汉市家庭农业劳动力配置增加量。

3.4 福利损失测度及区域差异

结合CVM测算方法,调研设计中进一步选取对管制规定“介意”的受访农民,如选取对“限制农田用于私人建房是否介意?”回答“介意”的受访者,通过构建假想市场询问其在未受限制条件下农地转为建设用地(如建房、建坟)、破坏农地土壤表层(如挖沙、取土、堆放固体废弃物)、农地结构转变(如挖塘养鱼、农地用于种树或改成果园、任意荒芜、闲置)的可能性及管制给其每公顷农田带来的损失,测算结果作为土地用途管制下经济补偿的参考依据。依据前文分析,研究区域中发生频率较高的管制活动中,禁止将基本农田用于建坟、种树或改成果园、挖塘养鱼和闲置荒芜的规定对农民的农业收入具有显著影响,禁止将基本农田用于挖塘养鱼和闲置荒芜的规定对农民的家庭劳动力配置有显著影响。根据分析结果分别测算出成都及武汉受访农民土地发展受限的损失额,测算出基本农田用途管制下禁止农田用于建坟、种树或改成果园、挖塘养鱼和闲置荒芜的管制活动给农民可能带来的潜在机会损失及农田转用的发生概率(表4)。测算结果可看出以下事实:① 未受基本农田用途管制条件下,武汉市受访农民在基本农田内开展管制活动的可能性高于成都市受访农民(表4)。对于武汉市受访农民,将基本农田挖塘养鱼的可能性相对最大,高达62.71%,同时农业比较利益的低下将驱使55%的受访农民将基本农田闲置荒芜,超过60%的受访者会将基本农田用于建坟、种树或改成果园;成都市受访农民在未受管制条件下,将基本农田用于建坟的可能性相对最高,为55%,将农田闲置荒芜或挖塘养鱼的可能性远远低于武汉市受访农民,在30%左右。两个区域将基本农田用于建坟的高发生率说明目前农村规划缺失,对于建坟这种彻底将农地转换为建设用地的行为应严格管制,同时统一规划建立农村集体的公共墓园,以加强对基本农田的保护。②由于限制了农田生产的机会成本,基本农田用途管制造成农田经济价值损失,该部分损失可以运用政府管制措施纠正市场配置的失灵并通过经济补偿予以实现,补偿额下限为基本农田的机会损失成本[27],测算出基本农田用途管制下农田的机会损失额度为耕地保护经济补偿机制的完善提供借鉴。作为耕地保护经济补偿机制设计的试点,成都市受访农民的福利损失额明显低于武汉市受访农民的福利损失额,结果与微观经济假设理论相同,耕地保护基金的发放减小了农民的福利损失(图1),基本农田用途管制给武汉市和成都市受访农民造成的平均福利损失额分别为68 034.43,25 112.58元·hm-2·a-1。其中,禁止在基本农田内建坟的规定均给两个区域的受访农民造成较大的福利损失,禁止建坟给武汉市受访农民造成的福利损失额为168 634.68元·hm-2·a-1,给成都市受访农民造成的福利损失额为37 125.00元·hm-2·a-1。

表4 基本农田用途管制下农地保护各项管制活动给农民带来的可能性损失

4 结论与政策建议

4.1 结论

作为受访者主观判断的基本农田用途管制实施成效,受农民个体特征(是否户主、性别、年龄、受教育程度)及其所在区域的显著影响。基本农田用途管制对受访农民的农业收入具有显著正向影响,即受禁止将基本农田用于建坟、种树或改成果园、挖塘养鱼和闲置荒芜规定影响越深的农民,其农业收入相对越高。同时,由于受粮食作物比较利益低下、农地经营规模等的影响,武汉农民农业收入的相对增加量要高于成都农民。基本农田用途管制加大了受访农民对农业劳动力配置的比例,受禁止将基本农田用于挖塘养鱼和荒芜闲置规定影响越深的农民,其家庭农业劳动力配置比例越高。成都农民由于作物种植类型以粮食作物和需要精耕细作的经济作物为主,基本农田用途管制实施后,该区域农民劳动力配置比例远远高于武汉农户家庭农业劳动力配置比例。含有配套经济补偿机制的基本农田用途管制能够在一定程度上减少农民福利损失。实证研究中,基本农田用途管制给成都农民造成的福利损失远低于给武汉市受访农民造成的福利损失,管制给成都农民造成的福利损失为25 112.58元·hm-2·a-1,而给武汉农民造成的平均福利损失却高达68 034.43元·hm-2·a-1。

4.2 政策建议

基本农田用途管制下土地发展受限使农田利用效率及农民福利严重受损,但耕地保护经济补偿制度能够一定程度上缓和土地发展受限所带来的影响。同时,基本农田用途管制下土地产权不完整性及不稳定性均在一定程度上降低了土地利用效率[28]。因此,在基本农田用途管制政策完善过程中,一方面应考虑管制政策下配套经济补偿机制的设计,缩小管制给农民所带来的福利损失;另一方面,应结合土地产权特征及功能,赋予农民更多的权利,提升土地利用效率,综合提升基本农田用途管制政策实施成效。

[1] 蔡银莺,余元.基本农田规划管制下农民的土地发展权受限分析——以江夏五里界镇为实证[J].中国人口·资源与环境,2012,22(9):76-82.

[2] Innes R.Takings,Compensation,and Equal Treament for Owners of Developed and Undeveloped Property[J].Journal of Law and Economics,1997,40(2):403-432.

[3] Turnbull G K.Land Development under the Threat of Taking[J].Southern Economic Journal,2002,69(2):290-308.

[4] Lueck D,Michael J A.Preemptive Habitat Destruction under the Endangered Species Act[J].Journal of Law and Economics,2003,46(1):27-60.

[5] Gardner B D.The Economics of Agricultural Land Preservation[J].American Journal of Agricultural Economics,1977,59(6):1027-1036.

[6] 蔡银莺,张安录.规划管制下农田生态补偿的研究进展分析[J].自然资源学报,2010,25(5):868-879.

[7] American Farmland Trust.Status of State Purchase of Agricultural Conservation Easement Programs[EB/OL].(2015-09-30)[2016-05-30].http://www.farmlandinfo.org/2015-status-status-state-purchase-agricultural-conservation-easement-programs.

[8] Pagiola S,Arcenas A,Platais G.Can Payments for Environmental Services Help Reduce Poverty? An Exploration of the Issues and the Evidence to Date from Latin America[J].World Development,2005,33(2):237-253.

[9] Tschakert P.Environmental Services and Poverty Reduction:Options for Smallholders in the Sahel[J].Agricultur- al Systems,2007,94(1):75-86.

[10] Bennett E M,Peterson G D,Gordon L J.Understanding Relationships among Multiple Ecosystem Services[J].Ecology Letters,2009,12(12):1394-1404.

[11] Van Rensburg T M,Murphy E,Rocks P.Commonage Land and Farmer Uptake of the Rural Environment Protection Scheme in Ireland[J].Land Use Policy,2009,26(2):345-355.

[12] Markussen T,Tarp F,Van Den Broeck K.The Forgotten Property Rights:Evidence on Land Use Rights in Vietnam[J].World Development,2011,39(5):839-850.

[13] Soini K,Aakkula J.Framing the Biodiversity of Agricultural Landscape:The Essence of Local Conceptions and Constructions [J].Land Use Policy,2007,24(2):311-321.

[14] Kleijn D, Berendse F, Smit R,etal. Agri-environment Schemes Do Not Effectively Protect Biodiversity in Dutch Agricultural Landscapes[J].Nature, 2001, 413:723-725.

[15] 王万茂.土地用途管制的实施及其效益的理性分析[J].中国土地科学,1999,13(3):9-12.

[16] 王静.土地用途分区管制与区域土地资源可持续利用浅析[J].中国人口·资源与环境,2001,11(4):83-86.

[17] 宇向东,赫晋珉,王博祺.中国土地用途管制的技术支撑体系[J].农业工程学报,2008,24(8):16-19.

[18] 谭术魁,张孜仪.寻租行为在土地用途管制中的衍生路径及抑制[J].中国土地科学,2012,26(5):76-81.

[19] 穆松林,高建华,毋晓蕾,等.土地发展权及其与土地用途管制的关系[J].农村经济,2009(11):26-28.

[20] 李彦,赵小敏,鸥名豪.基于主体功能区的土地利用分区研究——以环鄱阳湖区为例[J].地域研究与开发,2011,30(6):126-129.

[21] 王郁.英国开发规制的现状问题与发展趋势[J].地域研究与开发,2009,28(5):16-20.

[22] 张全景,欧名豪.我国土地用途管制之耕地保护绩效的定量研究——以山东省为例[J].中国人口·资源与环境,2004,14(4):56-59.

[23] 曹瑞芬,蔡银莺,张安录,等.中国土地用途管制绩效的时空差异性分析[J].资源科学,2013,35(6):1125-1133.

[24] 张全景,欧名豪,王万茂.中国土地用途管制制度的耕地保护绩效及其区域差异研究[J].中国土地科学,2008,22(9):8-13.

[25] 朱兰兰,蔡银莺.土地用途管制下基本农田发展权受限的区域差异及经济补偿——以湖北省武汉、荆门、黄冈等地区为实证[J].自然资源学报,2015,30(5):736-747.

[26] 张效军,欧名豪,高艳梅.耕地保护区域补偿机制研究[J].中国软科学,2007(12):47-55.

[27] 吴明发,欧名豪,杨渝红,等.基本农田保护经济补偿的经济学分析[J].经济体制改革,2011(4):18-21.

[28] 黄季焜,冀县卿.农地使用权确权与农户对农地的长期投资[J].管理世界,2012(9):76-81.

Impacts on Farmers’ Welfare and Its Regional Differences under Farmland Use Regulation: Comparing Chengdu with Wuhan

Zhu Lanlan1, Cai Yinying1, Liu Xiaoqing2

(1.CollegeofPublicManagement,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430070,China; 2.TheSecondSurveyingandMappingInstituteofHunanProvince,Changsha410000,China)

The purpose of this study is to analyze the implementation effectiveness of farmland-use regulation, estimate the influence of land-use regulation on peasants’ household agri-income and agri-labor input, measure the peasants’ family welfare loss caused by the regulation, and compare regional differences of the regulation’s impacts on farmers’ welfare using empirical data from Chengdu City located at Sichuan Province where has started the experiment of economic compensation for farmland conservation first and Wuhan City located at Hubei province without economic compensation for farmland protection. By the help of micro-economic model, binary logit model and contingent valuation method (CVM), the study is conducted and the results are as follows: firstly, farmers’ individual characteristic and their distribution have significantly influence on effectiveness of the regulation. Secondly, the regulation can increase farmers’ household agri-income and agri-labor input both in Chengdu and Wuhan. However, affected by the lower comparative advantage of food crops, farmland production scale and crop planting adjustment, farmers in Wuhan have higher increase of household agri-income and lower increase of agri-labor input than that in Chengdu. Finally, economic compensation policy for farmland protection, to a certain degree, remit the effect caused by rights` restriction under land-use regulation.

basic farmland; farmland-use regulation; welfare; utility function; contingent valuation method (CVM)

2015-03-23;

2016-06-07

国家自然科学基金项目(41371519,71573099)

朱兰兰(1990-),女,湖北十堰市人,博士研究生,主要从事土地资源管理及农业经济研究,(E-mail)zhulanlan2010@163.com。

蔡银莺(1979-),女,广东潮州市人,教授,博士,主要从事土地资源管理及农业经济研究,(E-mail)caiyinying@mail.hzau.edu.cn。

F301;F062.1

A

1003-2363(2016)04-0143-06