“书写”与“口传”:辰河高腔口述传播的镜像

熊晓辉

“书写”与“口传”:辰河高腔口述传播的镜像

熊晓辉

摘 要:流行于沅水中、下游一带的辰河高腔是湖南省一种古老的地方戏,它自形成、发展到繁荣经历了数百年,比较完整地保留了民族和地域特色。辰河高腔《目连戏》较多地保留了明清传奇剧本的内容,在音乐结构上形成了庞大变体的曲牌连套。辰河高腔的传承形式主要是口传心授,但戏曲内容、形式、文本、语境、传承人等同时又是辰河高腔口述传播的重要载体,口述传播必须运用到这些载体,载体总是承载着一定的历史意义。通过对辰河高腔内容、形式、文本、语境、传承人的观察,基本上能够看到辰河高腔的历史镜像,使我们认识到辰河高腔最真实、最丰富的信息均包含在人们的口述传播之中。

关键词:辰河高腔;口述传播;传承人;书写;历史镜像

21世纪以来,辰河高腔一直是中国地方文化与民族音乐研究中的一个热点,有关它的研究大多包含在戏曲源流、戏曲音乐特征、曲牌、剧本收集与整理以及民族文化旅游开发等方面问题的研究中,对辰河高腔传承与保护的价值理念和基本原则、搜集整理资料的科学方法、保护模式与定位研究、传承人口述史研究与发展文化产业研究等等目前比较少见。2006年辰河高腔第一批被列入国家级非物质文化遗产保护名录,有关此类的研究日益升温,人们也正以最新的视角面对我国地方戏曲和非物质文化遗产保护。随着人类科学技术的迅速发展,宏观地看,辰河高腔的传承、保护与发展创新,已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。近年来,学者们逐渐把口述史研究的理论与方法引入到辰河高腔的研究中,并在田野实地调查中获得第一手资料。研究者通过辰河高腔传承人的口述史料,得到了许多珍贵的原生资料,而且填补了文献资料中发生事项真实性、细节性的缺陷。探讨辰河高腔的历史及其与姊妹戏曲的文化关系,固然可以借助历史文献,但最真实、最丰富的信息则是在口述传播中,因为口述传播可以更加突出辰河高腔历史“群体记忆”的特点,为后世子孙研究地方戏曲史、廓清地方戏曲历史谜团提供大量的“在场”经验。很显然,对辰河高腔口述传播的研究有助于辰河高腔研究和书写范式的创新,实际上就是从一个新角度来研究辰河高腔艺术,以期对辰河高腔的历史价值及其未来发展方向有一个明确的认识。

一、辰河高腔传承人的身份

辰河高腔是湖南省的地方大戏剧种,流行于沅水中、下游地区,主要盛行于旧辰州所辖的泸溪、沅陵、辰溪、溆浦四县,因而被称为“辰河高腔”。辰河高腔被人们俗称为“中国戏曲艺术的活化石”,它产生于印度的《盂兰盆经》,经过数百年的演变,在明朝初年,江西弋阳腔传入辰河地域,并与当地语言、民歌、傩腔、宗教音乐长期融合,又与当地风俗民情相适应,从民俗学的角度来看,辰河高腔孕育的经过一定是群众的喜闻乐见和能适宜它生长的肥沃土壤。[1](p6)辰河高腔形成之初,最先是以堂会形式在一些私人家里演出,它经历了围鼓堂(坐唱)、矮台班(木偶演出)、高台班(舞台演出)等阶段,最后才走上舞台。辰河高腔还没有完全脱离宗教的影响,其所信奉的神袛、文本内容、演出祭祀、化妆面具、唱词唱腔以及伴奏乐器等等都可证明这一点。因此,在历代辰河高腔传承人和艺人中,他们既是神职人员,又是辰河戏的演艺人员。明清时期,沅水流域僧道、巫覡、梨园合演是辰河高腔一大特色。如今,在辰河高腔的一些传统剧目中,还较为典型的保留了道教“斋醮”和佛教的“盂兰盆会”仪式。笔者认为,辰河高腔既是驱鬼逐疫、祈福禳灾的祭祀仪式,又是地方上旨祈祷上苍保佑乡民清吉平安的酬神吟唱。在湖南省泸溪、沅陵、溆浦等县,辰河高腔传承人多以不出家的道士为主,最初唱辰河座堂戏时,不需化妆,只清唱,由本地道士和辰河高腔艺人同台演出,也有的地方是由道士或巫覡演唱。由于地理环境与民俗民风的原因,沅水流域辰河高腔戏班通常由一些巫师组成,俗称“巫师班”,他们既主持宗教祭祀仪式,又表演辰河高腔。

(一)神秘的祭祀者

湖南沅水中、上游地区古属楚地,位于楚地南邑,战国时属于楚南邑黔中郡,这里自古就盛行祭祀活动,人们敬神信鬼,不仅祭奉祖先、鬼神,而且崇拜自然,认为神灵具有不可抗拒的力量。两千多年前,爱国诗人屈原曾被流放到这里,他利用楚国民间祭祀中的祭歌体裁创作了《九歌》,从《九歌》中不难看出,当时祭祀者娱神娱人,载歌载舞,祭神仪式里已经显示出了戏剧的雏形。东汉文学家王逸在其《楚辞章句·九歌序》中曾记载:“昔楚南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀,其祀,必作乐鼓舞,以乐诸神。”[2](p11)又据《溆浦县志》记载:“溆俗信鬼神由来已久,平民常年祈禳,不独请僧道、巫覡拜祝,并为演剧酬神,而傀儡尤多。”[3](p67)千百年来,由于沅水流域民间祭祀的盛行,其为辰河高腔的产生与发展提供了必要的土壤。根据历史文献记载,清乾隆、嘉庆年间,辰河高腔配合地方宗教祭祀活动,已极为盛,在当地各种祭祀酬神活动中,演唱辰河高腔已经成为不可缺少的主要内容。在如今在农闲时,沅水流域的人们常常搬演《目连戏》,唱辰河高腔,这是他们酬神还愿的主要方式,时至今日在沅水流域还经常能见到田野巫覡祭祀鬼神而载歌载舞的情景。湖南省泸溪县浦市镇是辰河高腔的发源地,如今在浦市镇兴古寺前还树立着明朝崇祯四年(1631年)所立的一块石碑,碑上刻有:“浦兴古寺为阖市礼佛圣地,每逢中元节,内修盂兰盆会,超度伤路亡魂,因果圆满之日,高挂郗氏幡旌,预期演唱四十八本目连大戏,普劝善缘”。在早期,辰河高腔主要属于宗教仪式剧,以宗教祭祀为主,戏中人们所信奉的神袛大部分源于道教神袛,演员既是道士又是艺人,以不出家的道士为主,具有明显的双重身份。流行辰河高腔的沅水流域同时还流行傩戏,民间广泛流行“冲傩”的祭祀活动,有时还出现辰河高腔与傩戏同台演出的现象。沅水流域流行的傩戏需戴面具,民间至今还保留师道戏(巫覡戏)《孟姜女》等传统剧目。辰河高腔深受傩戏的影响,在辰河高腔《天官赐福》中,增加了面具,维系着傩戏的一些基本特征。湖南溆浦辰河高腔艺人杨宗道认为,沅水的傩戏是辰河高腔形成的元素之一。解放前,辰河高腔戏班每到一地演出,都要由包台师主持开台祭祀仪式,等到醮坛暂坛后,都要唱几出“座堂戏”。包台师是由戏班的当家生行、净行、丑行艺人担任(旦行艺人不能担任包台师)。在开台祭祀仪式上,包台师口念咒语,以镇各路无名鬼神,咒语中充满宗教色彩,同时也反映出两者所信奉的神袛、祭祀方法是源出一脉。[4](p33)我们发现,一些地处偏远的山区是很难请到辰河戏班,那么就只有请巫师和道士担任主唱。值得注意的是,辰河高腔开台时,包台师唱词与道士作法事时的咒语是一样的。如辰河高腔演出时扫台词:

启眼观青天,师父在身边,何人收起、本师收起、傀儡弟子收起。

东路五猖,南路五猖,西路五猖,北路五猖,中路五猖,五五二十五猖,三十六阴五猖,梁上猖,梁下猖,华山得道、部下茅人五猖。

收起七大都猖,领受红花钱财。(此时杀雄鸡)

此鸡不是非凡鸡,身穿五色衣。

天杀、地杀,x年x月x日x时,一百二十凶杀,恶杀。

太上老君,祭了如灵(钱纸上鸡血,并将鸡血洒向南北方),四大元帅光照。

红日正方中,诸猖并白怪,一归永无踪。

正法是太阳,邪法是冰霜,太阳一出,冰霜消荡。

可见,辰河高腔演出时包台师的扫台词与道士举行法事的祭祀咒语十分相似。经过仔细观察,你可发现辰河高腔的包台师在祭台时,他们所信奉的神袛就是模仿道教所信奉的神袛,而且较为典型的是保留了道教的“斋醮①“斋醮”是沅水流域道教中设坛祭祀的一种宗教仪式。人们供斋醮神,以祈福禳灾。每年春秋设坛建醮,延请道士超度亡灵,以使亡灵升入仙界,不再受苦。”和佛教的“盂兰盆会”。如今,辰河高腔中的“发五猖”、“捉茅人”、“请神”、“开台”等,其实都是从民间祭祀祈神、驱鬼仪式衍化而来。比如在沅水流域,老人过世必做“绕棺”,孝子披麻戴孝跟在老司(主祭人)后面绕灵,辰河高腔《望乡台》一折就淋漓尽致地展示了本地的宗教祭祀之风。当地“老人歌”是守灵时祭祀者必唱的,这种形式被巧妙的用在了做“绕棺”上,从而使民间的丧葬礼仪通过传统宗教祭祀仪式表现出来。吊死鬼找替身虽然是迷信的说法,但在辰河高腔《耿氏上吊》中却展示了耿氏被吊死鬼找作替身的全过程,具有浓郁的地方宗教色彩。

辰河高腔与地方文化之间存在着一定的历史联系,我们发现辰河高腔中还保留着一些古代楚巫文化时期的“巫歌”。在辰河高腔演唱中不难发现,其唱词中仍然传唱大量巫歌、巫词与《楚辞》存在诸多相似性。比如辰河戏传统剧目《三请师》中的《开光点佛》,主持人巫师在举行法事时,奉酒把盏,在阵阵紧密的锣鼓声中唱起祭词,一般有两段,与《楚辞》中的招魂赞唱雷同,唱词的内容与《楚辞》也极为类似。如这首流传于湖南沅水流域辰河高腔《三请师》中《开光点佛》是这样唱的:

一莫慌来二莫慌,小臣弟子穿衣裳;

一莫慌来二莫急,等等弟子穿红衣。

头戴冠帽朝阳风,身披绺巾似仙人;

师刀牛角拿在手,要请开光大圣人。

尊一声来大家听,师兄师弟笑盈盈;

古说光棍要人撑,恭请大家帮开声。

长路挑担力气小,怎样挑得担千斤?

三人同心比金贵,靠着一齐来用心。

这出《三请师》的唱词非常有韵律,而且带有比兴的手法,内容颇有民歌色彩,不难看出,它和巫祭、音乐联系在一起。从内容形式来看,开头是描述祭祀的场面,唱词唱到了各种祭祀法器,虽然品种不一样,但古代楚国南郢和当今沅水流域人们都信鬼崇巫,在祭祀仪式中都有使用师刀和牛角的传统。从语言上观察,辰河高腔《三请师》中《开光点佛》唱词与古代《楚辞》的语气均如出一辙。辰河高腔除了直接穿插地方宗教仪式以及一些巫傩活动外,在表演中还融入鬼神信仰,唱戏的师父们供奉了数十位天神地袛,其中既包括了佛教,也包括了道教与本地民间宗教。辰河高腔表演往往超出了舞台限制,表演、祭祀、娱乐交叉进行,水乳交融,如《抬灵棺》一折戏,每到抬棺时,乡村里所以头面人物、绅士都来参加,每家每户都焚香膜拜,演员、观众、主祭人等融为一体。在辰河高腔发源地泸溪县浦市镇,《目连戏》则是辰河高腔表演的主要形式,辰河高腔《目连戏》规模宏大,往往由地方绅士与头面人物出面操办,目的主要是驱鬼祛病、酬神还愿、超度亡灵、保佑人畜平安。辰河高腔《目连戏》戏班大多数是由巫师组成,每个戏班都设有掌坛师,既唱辰河高腔《目连戏》,又举行傩祭。

(二)授徒学艺

辰河高腔流传至今约有500余年的历史,专家们一致认为江西弋阳腔的传入是辰河高腔形成的标志,而且随着弋阳腔与沅水流域的宗教、民歌、戏曲、语言等融合,形成了独具特色的唱腔艺术。纵观辰河高腔500年来的发展历程,其经历了初始的围鼓坐唱、矮台演唱及高台演出三个阶段,并且形成了以浦市、辰溪、沅陵和溆浦以及洪江、芷江、怀化还有永顺王村、古丈、龙山等为中心的下河、中河、上河、白河四个流派。但值得一提的是,各流派都以浦市的“浦腔浦调”为正宗。辰河高腔在浦市得到广泛传播,主要依靠的是民间社班、社团的蓬勃发展。据《湖南通志》(清代)记载:“浦市产高腔,虽三岁孩童亦知曲唱。”[5](p177)又据《辰溪县志》(清道光版)记载:“城乡善曲者,遇邻里喜庆,邀至其家唱高腔戏,配以鼓乐,不妆扮,谓之‘打围鼓’亦曰‘唱坐坛’。秋成岁稔,民聚建醮,或演傀儡,或集优人作剧以酬神。”[6](p79)辰河高腔在形成初期,流行的范围非常窄,也仅仅只是少数乡绅、文人在茶余酒后或冬季围炉清唱消遣。辰河高腔真正作为戏曲形式走向民间始自清代咸丰年间的“大红班”。由于堂会组织只是给绅士等有钱人家演唱,远不能满足平民百姓看戏的需求,因此在咸丰年间,老艺人杜风林组建大湘西最早的辰河高腔戏班“大红班”,到各地巡回演出,开始走向民间,此后辰河高腔得到广泛流传。[7](p154)明清时期,沅水流域就有许多辰河戏班在活动,成员有20人左右,自愿参加,师傅带徒弟,不收学费。据地方文献记载,当时泸溪、辰溪、溆浦、沅陵等地比较著名的社班就有数十个,如泸溪比较著名的社班有:大宏班,成立于清康熙年间,艺人有向光前等;四喜班,成立于清光绪年间,艺人有向梅峰等;人和班,成立于清清光绪年间,艺人有杜凤鸣等;双少班,成立于清光绪年间,艺人有向代建等;得胜班,成立于宣统年间,艺人有李正常等。辰溪比较著名的社班有:大洪班,成立于清乾隆年间,艺人有张太平)等;天乐班,成立于清乾隆年间,艺人有金麒麟、陈奇瑞等;天禄班,成立于清嘉庆年间,艺人有曹五、米昌志等;祥盛班,成立于清同治年间,艺人有周照南、唐玉翠等;大庆班,成立于清同治年间,艺人有武光亨、武先春等;全洪班,成立于清同治年间,艺人有张家悼、杨玉堂、刘锦文等;太和班,成立于清光绪年间,艺人有贺国太、赵乔纲等;喜庆班,成立于清光绪年间,艺人有张迪伍、舒木卿等;荣华班,成立于清光绪年间,艺人有钟柳等;孝庆班,成立于清光绪年间,艺人有严德州、陈俊山等;盛合班,成立于民国年间,艺人有秦凤仙等。在清雍正、乾隆年间,浦市就有三十六坊团,各坊每年二、八月都要搬演辰河戏与土地戏,以求保佑一坊平安。辰河高腔“双少班”在沅水中上游非常出名,是辰河戏正统戏班,由于师承的原因,浦市、辰溪、沅陵等地的辰河戏艺人不分彼此,犹如一家,同时代的艺人,都在“双少班搭”过班,一起唱过戏。据老艺人介绍,解放前辰河高腔戏班艺人的工资是按股份分帐的,最多者为一股。当家的生、旦、净、丑角及唢呐师、鼓师可分到一股,当家丑角、头钹、管大衣箱等可分到九分,其余可分到七、八分不等。

辰河高腔戏班自成立以来就有一定的组织形式,但结构比较松散,人员也不固定。假如“本家”①“本家”指的是戏班的创办人。辰河戏班的“本家”要求不一定是艺人,也不一定会唱戏,但必须懂管理戏班,要熟悉舞台演出的一切门道和程式。是艺人,会唱戏,自己就可以兼任管班,一个戏班常常十余人,三十人的戏班就算大戏班了。戏班不论大小,“生、旦、净、丑”行应当齐全。戏班有时也要请主要角色或场面上主要师傅留在戏班,供以食宿,以备演出需要。对于艺人的培养与收徒、授徒,辰河戏班不是通过科班训练,而是采取艺徒随班学艺的办法,这个办法在当时是一个非常有效的传授技艺办法。据张必津编著的《辰河高腔—辰溪大戏》记载:“辰河高腔艺徒多为艺人子弟或流浪儿童,他们进班以后,一般不立即分行当习艺,而是先学娃娃戏。娃娃生戏的学习和演出,既可以对艺徒进行基本训练,又可以为他们以后确定行当提供依据,做到师傅对艺徒心中有数,进行因材施教。”[8](p69)据龚仁俊②龚仁俊为泸溪县文化馆馆长,长期致力于辰河高腔研究和非物质文化遗产保护工作。2009年10月与2010年8月,笔者对龚仁俊老师进行了两次专题访谈。老师口述,辰河高腔著名花脸米寿生年幼学戏时非常刻苦,最初师从其父亲和外祖父,每天练唱时,母亲总是在旁边仔细聆听,若唱错一字一句一腔,必受罚跪一支香(一小时)时间,有时跪通宵达旦。日久经年,终至戏艺精湛。

新中国成立前,沅水流域有许多辰河高腔社班,有的有演出场所,有的是流动演出,戏班没有演出任务时,演员可以各自回家或另搭其他戏班,人们把四处流动演出的辰河戏班称为“戏棚”。清代道光、咸丰年间,泸溪浦市成为经济繁荣的商业口岸,会馆林立,戏班云集。清同治光绪年间,艺人周双福、周松贵兄弟先后参加辰河戏班演出,不少艺人赶来学艺。辰河高腔的语言是由浦市地方官话提炼而成,而且地方特色浓郁,由于浦市盛行围鼓坐唱,所以不少艺人都是从唱围鼓堂开始,慢慢地走上高台唱戏的。

新中国成立后,湖南省泸溪、沅陵、溆浦、芷江、安江、洪江等县市先后成立了辰河高腔剧团。1953年,浦市地区的一些辰河高腔爱好者在镇文化站的组织下,成立了业余高腔剧团,招收学员41人。1956年辰溪辰河戏赴北京演唱,受到同行专家的好评,其中《李慧娘》、《破窑记》获得了优秀剧目称号。1958年,泸溪县红旗高腔剧团成立,为文化事业单位,招收辰河戏学员,至1960年,该剧团有学员39人。1966年“文化大革命”开始,辰河高腔演出与传习被禁止。1981年,湖南省文化厅在怀化地区专门开设了辰河戏科,组织老艺人向青年演员传授技艺,培养辰河戏人才。1983年,泸溪县武溪镇的一些辰河高腔爱好者,组建了业余高腔剧团,有学员30多人。1998年,泸溪辰河高腔剧团参加了27届巴黎秋季戏剧节,受到高度评价。2006年5月,辰河高腔被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年以来,泸溪县辰河高腔剧团从剧目到表演,对辰河高腔进行全方面革新。2011年,泸溪、辰溪、溆浦等辰河高腔剧团改名为“辰河高腔传习所”。 “辰河高腔传习所”成立以来共整理改编和创作辰河高腔剧(节)目、唱段120多个,演出600余场,在艺术形式上,引用现代科技成果,合理配备了灯光、音响等现代设施、设备,演出形式日益丰富。

(三)传承人身份的流变

辰河高腔在传承与发展过程中形成了自己的风格特征,《目连戏》成了辰河高腔的主体剧目。《目连戏》的故事内容来源于佛经《盂兰盆经》,经过实践的检验和岁月的变迁,《目连戏》由杂居变成戏文,而且成了佛、道、傩、儒的产物。沅水流域人们喜爱巫风,且信鬼,巫师们常常在目连戏和傩戏者两种祭祀剧上流动,戏中所敬的神袛错综复杂,供奉着数十位天神。辰河高腔形成之初,演出时,都要由包台师主持开台祭祀仪式,祭祀方式与本地宗教仪式同出一脉。包台师是由戏班当家艺人担任,可见,包台师既是辰河高腔艺人,又是负责祭祀仪式的神职人员。明清时期,浦市、辰溪、溆浦、沅陵等地搬演《目连戏》,还要举行“罗天大醮”祷告仪式,同时又穿插着佛教“盂兰盆会”超度亡灵的演出,此时,艺人、主持人(包台师)、僧道、巫覡等一直是同台演出。据记载,北宋元丰初年,溆浦县城诏修普化寺,邑人庆其落成,在寺前校场平台筑台祀神,僧道,巫覡,梨园艺人台演《孟姜女》等古人故事,盛会七天七夜,观众熙攘、流连忘返。[9](p70)

文献记载山东高腔店卢公,四川为官,明末清初去官还籍,时值战乱,逐客居辰溪,游于士绅中。卢公精音律,懂戏文,乃与诸乡绅士结合地方调子,创曲牌,定唱腔,是为辰河高腔之始。到清道光年间,醇亲王府“小恩荣“弋阳戏班,部分戏子流落到辰州府,把弋阳腔和地方曲调进一步融合,使得辰河高腔在民间得到流传。在泸溪浦市,辰河高腔戏班成立后,常唱庙戏,每逢节日还须酬神还愿,唱连台大戏。这里有清嘉庆年间溆浦举人邓大猷竹枝词一首为证,诗词把辰河高腔艺人辛勤表演、群众争相看戏的情景描写的栩栩如生,诗曰:

梨园子弟不知耕,一担傀儡随处行;

单等重阳风雨后,村村演剧赛收成。[10](p37)

部分专家学者认为,辰河高腔可能是道士演唱《目连杂剧》唱出来的。在沅水地区,人们每逢道场,醮坛暂坛后,都必须唱几出“堂座戏”,“ 堂座戏”是一种不化妆的辰河戏,清唱,有道士或艺人同台演唱。刘正维在《黄钟》杂志撰文道:“道士唱《目连杂剧》,故不可避免地将所有吸收的曲牌以及民间音乐,都按照自己的审美原则深深印上了与道教音乐特征与共的遗传基因,也就是道教化、道士腔化了。”[11](p35)可见,辰河高腔与道教音乐可能具有深刻的渊源关系。辰河高腔曲牌声腔可分为八大母调,约有200余支分调。我们发现,在沅水流域道教祭祀中,道士使用的完全和辰河高腔相同的声腔与曲牌,如祭祀后唱座堂戏用的是[汉腔]、[江儿水],请神用的是[黄鳶儿],祭祀用[小开门]等。由于演出的需要,辰河高腔所用的曲牌要比地方道教曲牌多得多。据辰河高腔艺人介绍,清末民初,泸溪浦市人蒋义焕、溆浦人梅国元等,原以道士为也,同时也演唱辰河高腔。溆浦辰河高腔艺人杨世就济、杨宗道父子两,既是道士,又是辰河高腔艺人。辰河高腔与道教仪式中,艺人与道士往往是相通的两栖人员,他们不仅要唱辰河高腔,而且会举行祭祀仪式。

辰河高腔的发祥地是泸溪县浦市,后盛行于辰溪、沅陵、溆浦、怀化等地。泸溪浦市位于沅水中游,明朝初年已是一大集市。据《泸溪县志》记载:“明末,江西巡抚衙门的书办江西弋阳曾氏兄弟二人,因避乱来浦市,寓居于江西会馆万寿宫,为生计,授徒教唱弋阳腔。”[12](p433)当时,曾氏兄弟设馆授徒,教唱弋阳腔,辰溪、沅陵、溆浦等地许多爱好者来浦市学戏,学成后回不地教唱。后来,人们把弋阳腔结合傩愿戏,以人声帮腔融进祭祀音乐。到了雍正、乾隆年间,艺人又尝试着用唢呐、笛子帮腔,从此形成了独具特色的戏曲剧种。民国《泸溪县志》记载:“清乾隆年间,上欧溪屯人侯正俨,寓居浦市。其人‘工戏唱,声音最著’,在市西万华禅林专事辰河戏最早的演出形式—围鼓堂的教唱,从学者很多。”[13](p146)围鼓堂唱坐堂戏是业余演唱组织,民国时期,泸溪境内的围鼓堂都有堂名,并设有堂主,招收徒弟,自愿学戏,成员一般在20人左右。清末民初时期,泸溪武溪、浦市两地及沅水沿岸村寨均有唱大戏的习俗,尤以浦市最为隆重。据地方志记载,凡遇浦市唱大戏,辰溪、沅陵、溆浦等县的辰河高腔艺人都以能来浦市搭班演出或学艺为荣。

新中国成立以后,以陈依白、石玉松、向荣为代表的辰河高腔艺人,对辰河高腔艺术改革、发展与繁荣作出了巨大贡献。他们在继承前辈艺人精湛技艺的基础上,致力于辰河高腔剧种的改革,不断借鉴吸收傩戏、花灯,尤其是本地民间说唱艺术,对辰河高腔的唱腔、板式、表演、音乐伴奏等方面进行了一系列探索和革新。他们以及他们的徒孙辈经过不断地努力与反复地实践,终于使辰河高腔进入了日益兴盛的新阶段。

二、四十八本《目连传》

辰河高腔有四十八本《目连戏》及《黄金印》、《红袍记》、《一品忠》、《琵琶记》、《装疯油锅》等剧目,其中《前目连》八本,《梁传》三本,都是在20世纪80年代由鼓师石玉松根据个人回忆而记录的。在具体收录时,部分与各地演出本略有出入,少数场次仅存提纲。辰河高腔曲牌有五百余支,主要曲牌有《归朝欢》、《降皇龙》、《浪淘沙》、《淘金令》、《扑灯蛾》等。

(一)《目连传》文本成因与构建

近五百余年来,辰河高腔《目连戏》在沅水流域得到广泛流传,成为了平民百姓都喜闻乐见的戏曲文化形式,主要归咎于流行本地的目连文化现象。辰河高腔《目连传》内容来源于佛经故事《佛说盂兰盆经》,而最初竺法护翻译的《佛说盂兰盆经》只有几百字,到了俗讲僧讲唱的变文,故事就发展的十分丰富了。《目连救母》故事传入沅水流域后,并没有什么固定剧本,而是随后由历代艺人不断加以丰富和创造。

沅水流域流行的目连戏最初就是为了驱鬼祛病,剧目文本也与祭祀有关。解放前,人们每逢吉日,均搬演《目连戏》驱鬼除灾,常见剧目文本有《灵祖镇台》、《悉达太子游四门》、《目连出世》、《傅员外娶妻》、《目连受封》、《刘氏回煞》、《目连救母》等,从故事内容上观察,我们发现辰河高腔《目连救母》与《佛说盂兰盆经》上记载的有很大区别,《佛说盂兰盆经》文本只是说目连度母,方法是设置盂兰盆。而辰河高腔中的《目连救母》增加了目连往地狱寻找母亲,而且还增加了目连看到了地狱景象的内容。辰河高腔《目连戏》属于仪式戏剧,剧目文本里有很多戏剧形式具有浓郁的巫傩文化意味,文本内容包括叙事性不强的一些小剧目,如《跳灵官》、《《望乡台》、《抬灵官》、《天官赐福》、《发五猖》、《锁拿寒林》、《天将定台》、《关公扫台》、《金星收煞》、《子仪拜寿》、《祭祀白虎》、《八仙贺寿》等,同时也有一定长度、故事情节复杂的剧目。这些剧目文本一般都具有超度亡灵、镇鬼驱邪、祈福逐疫的宗教祭祀功能,娱神娱人。从辰河高腔《目连戏》演绎七天过程中可看出,四十八本《目连戏》除了搬演以“目连救母”为主要内容外,还要举行以诵经、讲经及开台、扫台等为主要内容的佛教仪式和道教仪式活动,之所以连续演绎七天,其实也就是在盂兰盆会期间夹杂一些佛教、道教仪式和民间娱乐活动。辰河高腔《目连戏》有许多驱鬼的层面,在佛教、道教祭祀仪式中也都有超度亡灵的法事,而且都演绎了目连救母的故事,这可能正适应了民间习俗的需要。

《佛说盂兰盆经》的内容和后来的《目连救母变文》都是宣扬儒家封建礼教与佛教因果报应,带有强烈的宗教性、民族性和世俗化色彩。两者内容突出的就是“孝”义。这种观念与沅水流域人们传统伦理观念相同,因此被广大群众所接受。辰河高腔《目连戏》虽然演唱的是一些佛经故事,其实在一定程度上也宣扬了一些佛教教义,它集佛教、道教、儒家思想为一体,所演绎的“孝”是民族的传统美德,与广大民众的思想观念一致。明朝万历十年,郑之珍编《新编目连救母劝善戏文》出现,它为辰河高腔《目连传》剧目文本的形成奠定了基础。如今,辰河高腔艺人在传统四十八本《目连戏》的基础上,整理出了二十一本压缩本,但文本基础仍然为郑之珍的《目连救母劝善戏文》,它对刘氏的描写与刻画,为故事的成立,以及达到“劝孝”、“颂孝”起到了重要作用。沅水流域民风淳朴,社会提倡敬老孝亲和乐善好施,人们从小到大都受到儒家“三纲五常、长幼孝悌”理念的熏陶和影响,也深深印入了人们的记忆里。《盂兰盆经》的传播,刚好与本地居民提倡的伦理道德思想吻合,因此,人们对文本剧目中的目连十分崇敬,还比较欣赏目连的做法,于是《目连传》中的目连高大形象就深深地印在人们心目之中,这样恰恰达到了“劝善”的目的,这可能也是郑之珍《目连救母劝善戏文》的初衷。

从辰河高腔《目连戏》剧目文本来看,除了少数巫师祭词外,大多数是劝人为善的内容。《目连戏》主张惩恶扬善,戏中的王侯将相、妖魔鬼怪、神仙皇帝、平民百姓等都遵循着“善有善报、恶有恶报”的轮回规律,而且在戏中通过对因果报应的揭示,来达到劝人为善的目的。如辰河高腔《目连救母》文本就是一个典型例子,文本叙述了目连母亲刘氏生前不仁,死后成为饿鬼;目连得知后,决心下地狱救母亲的故事。故事的核心内容是目连对其母亲的拯救,也从本质上反映了佛教教义的因果报应和善恶报应思想。郑之珍的《目连救母劝善戏文》的出现,以及辰河高腔《目连戏》在郑本基础上的发展,这些都绝非偶然,它们都是吸收民间艺人及民间目连文化的基础上编写而成,有可能在郑之珍的《目连救母劝善戏文》出现之前就有《目连救母》文本流传。

(二)本地民间传说及《目连传》内容的历史镜像

沅水流域在战国时期属楚南邑黔中郡管辖,这里发的是楚声,记载的是楚国地理、物产、风俗、宗教、信仰及人文历史,具有浓郁的楚国地方色彩。爱国诗人屈原放逐之地就是沅水溆水一带,人们历来信鬼好祠,盛行巫傩文化。在探索辰河高腔源流的过程中,不难发现,辰河高腔是积极配合本地宗教活动而演绎的,专家们一致认为辰河高腔是江西弋阳腔流传到沅水流域后,结合本地民歌、傩戏、语言以及宗教音乐而产生的,有的剧目内容还直接来源于当地民间传说。沅水流域除了流行辰河高腔外,还流行如“傩戏”、“花灯”、“阳戏”、“汉戏”等。这些剧种被植入这块特殊的文化土壤后,表演形式受到当地文化的影响,形成了具有自己特色的剧种。辰河高腔《目连戏》吸收当地民间艺术表演形式与民间传说,创作和移植了一些带有浓郁乡土气息的其它剧种、剧目,如《红梅阁》、《龙凤剑》、《荷花配》、《三闯档夏》、《装疯跳锅》、《春草闯堂》等等。

辰河高腔《目连戏》的一些传统剧目,主要是老艺人根据民间口传整理而出的,剧目多数是流传于当地的民间故事、神话传说以及演义,内容反映沅水流域人们对美好生活的追求与向往。比如《坐衙嘲笑》、《金盆捞月》、《打瓜招亲》、《法场换子》、《罗血泪》、《海瑞打朝》等。这些根据民间传说创作的《目连戏》展现出了本地人张扬顽强、光明磊落的豪爽个性。辰河高腔目连戏中的《送鸡米》一折,就是根据本地风俗习惯而编纂的。戏班在演绎《送鸡米》时,要求在场的群众和绅士都要参加,戏中傅罗卜出生时,当地群众与观众必须扮成刘氏的娘家人送鸡送米,就像本地人看望月婆子一样,浩浩荡荡出发,绕场一周后,把鸡、米放置在舞台上。辰河高腔目连戏《梁传》分为三本演出,其分别是“弹打花心”、“郗氏变蟒”、“台城出家”,内容来源于民间传说故事,并且吸收了民间传说《梁武帝演义》的部分情节,《梁传》主要讲述了郗氏心术不正、为人狠毒,残害宫妃后,遭到变蟒的报应。当然,这些传说故事在沅水流域早已家喻户晓,再经《目连戏》编纂传播,折射出来民众对真、善、美的判断,非常符合民众的情感和心理意愿。目连戏《火烧于吉》是辰河高腔艺人根据《三国演义》中有关孙策的故事改编而成,故事抓住小霸王孙策年少得志、带领江东六郡八十一州虎踞江南的情节,塑造了一个盛气凌人、不可一世的孙策形象。《打瓜招亲》则反映了当地男女青年对自由婚姻的追求。辰河高腔《目连戏》许多剧目内容反映的是家庭生活、男女爱情以及鬼神狐怪的民间传说。

辰河高腔《目连戏》的演出内容受到当地巫傩祭祀活动的影响,实属祭祀仪式剧,但其在发展衍变过程中不断吸收地方民俗生活诸多元素,生活气息逐渐浓厚,《目连戏》的题材内容也逐渐世俗化,部分题材内容主要来源于社会生活与家庭生活。有的《目连戏》还反映农民与封建阶级进行斗争,反对封建礼教,提倡婚姻自由,如《丁瞎子闹店》、《青冢记》、《鹦鹉记》、《菜花井》、《王桂记》。有的《目连戏》歌德颂贤,批评嫌贫爱富,反对损人利己,如《抢棍》、《寡妇链》、《三笑堂》、《二度梅》、《珠门玉碎》、《开天榜》等。

(三)文本的变异形态

辰河高腔《目连戏》是以目连救母为题材的剧目总成,从剧目源流上看,其文本的变异主要取决于佛教、道教、巫教文化臆想成分的遇合,也就是佛教传入中国后的松散结构和佛教中的主观臆造成分。专家们一致认为,目连故事起源《盂兰盆会》,早在北宋时期的汴梁城人们就经常搬演《目连救母》杂居,作为佛教教义故事的“目连救母”,当它由杂居变成戏文后,已经成为佛、道、傩、儒等合流的产物。学者们认为:“佛教是随着中国与西域的进一步交往而东入的。期间,有从印度而来传教的僧侣,也有西行取经的中国信徒,由于一开始并非有组织的交往,所以佛教传入中国之初极不系统,佛教神话活动进入中国之初也极不完善,这种松散结构给中国本土文化的渗人造成了可乘之机。另外,佛教中的‘天堂’和‘地狱’均是现实之外的东西,它要借助人的主观臆想方能实现,正是这种主观臆想成分与中国儒教、中国道教、中国巫术中的臆想成分相遇合,才使佛教与中国本土文化相融合。”[14](p65)从一些遗存的《目连戏》文本来看,它记录的是一个有关地狱人间,包括神仙鬼怪、王侯将相、小市民生活等情景,是一个角色众多、场次复杂的且表现因果报应的仪式戏剧。辰河高腔《目连戏》之所以受到观众喜爱,而且能够搬演七天、八天,这也是其它戏剧不能胜任的。我们把明、清、民国等不同时期的剧本作一比较,发现后来的文本增加了许多本地传统文化元素,如增加了一些民间传奇故事、民间俚语俗话,还增加了本地的山歌、小调,融入了一些民间说唱手段,使《目连戏》内容更富于娱乐性。

辰河高腔《目连戏》在传播过程中,由于受到当地文化与人们审美取向的影响,文本变化很大,作重突出了演绎世俗的趋势,故事更加庶民化。辰河高腔《目连戏》文本的变异首先表现在故事情节上,《目连戏》文本的故事情节变动更加世俗化。如《目连戏》中发五猖、捉寒林、打叉捉鬼等场面,演员要跳下台,从观众中穿过。刘氏出嫁,还要把刘氏先藏于百姓家,等到迎亲时,才一路吹吹打打把刘氏抬上舞台。《目连戏》开台时,包台师要上台先进香,杀鸡敬神、祭叉。其次,《目连戏》文本内容中的人文形象变得更加世俗。比如《目连戏》中的刘氏青提,其因开荤受到惩罚而患病,傅罗卜请巫救母。演绎时,金奴下台,从观众中请出巫婆,上台跳神治病。巫婆正在跳神,戏班会有意安排一人上台,告知她孩子掉到河里了,巫婆便匆忙地下台,此举便会引起观众大笑不止。在《罗卜拜香》一折中,罗卜知道母亲刘氏开荤,身背马鞍,三步一拜、五步一跪,为自己亲娘赎罪。其三,在《目连戏》文本中增加了许多乡俗俚语。早期,《目连戏》带有浓厚的祭祀酬神性质,文本变异以后,嬉戏幽默的语言随处可见,文本内容的变化使得整台戏变得轻松愉快。

辰河高腔《目连戏》虽然是依附于宗教祭祀的酬神演唱活动,但它带有强烈的民俗气息,也是当地人日常生活的写照。笔者认为,《目连戏》文本的变异,使得演唱内容呈现鲜明的世俗化倾向,但在演出形态上却一直保留了仪式化特征,这种世俗化和仪式化特点都是受到本地传统文化的影响。

三、演唱与口传

辰河高腔《目连戏》口头传播是辰河高腔赖以流行的基础,从旧时期艺人的自身文化素质来看,艺人和传承人的文化程度很低,《目连戏》大部分内容都是通过口传心授的方式流传的,偶尔的文本书写都是以口头叙述为基础。辰河高腔的演唱与口传有着特殊的形态特征和传承规律,艺人把语言和音乐连接在一起,通过艺人与艺人之间、艺人与观众之间的口述,生成口述文本,然后进行演唱环节。我们认为,文本只是给艺人提供和提示故事情节与表演规定程式,它并不是文本的本身,当艺人完成音乐、唱腔、表演等口头表演中的即兴创作以后,口述相传的文本自然会生成。

(一)口述传承的生态环境

对于辰河高腔来说,它是艺人根据江西弋阳腔模式,结合本地民间音乐、宗教音乐与其他姊妹剧种,口传心授传承下来的地方戏曲。对于辰河高腔艺人和传承人来说,其实就是他们自己环境选择的直观感受,通过艺人之间的口述和二度创作,达到宣扬佛教教义和张扬封建伦理孝道的目的与效果,实现审美价值。笔者认为,辰河高腔传承人口述史研究的侧重点在于辰河高腔背后的戏曲文化环境与差异性的人文原因。辰河高腔口述传承的生态环境,是以人文历史为主线,以人物故事为内容,以环境为取材,在直观上使人可以感受到的具有同一审美表意的戏曲文化。

口述传承是人类特有的文化产物,是指“在一种既定的文化中,对那些大家熟知的平常的过去事件的采集,是经至少几代人流传下来的,由上代人所陈述的关于过去的口头信息。”[15](p43)我们纵观人类文化艺术的进化与演变,每个民族在早期总是针对特定的自然生态系统去构建民族文化艺术的。任何一个民族都不是从纯碎的自然生态系统中获取生命物质和生物能,而是从该民族生境中获取存在和发展的各种物质和能量。这样,生态变化如果与人类活动有关联,那么它肯定不是发生于原生的自然生态系统之中,而是集中表现在各民族的生境之中。辰河高腔作为地方戏曲艺术文化,必然受到生态环境的干预,其民族生境必然具有地方文化特征,同时文化的固有属性在戏曲中,会得到不同程度的反映。长期以来,学术界习惯于认定戏曲与地方戏曲文化的环境与变迁是两个完全不同的范畴,但随着时间的推移,也有部分学者提出,当今人类生态环境遭受破坏与全球范围内的民族文化趋同存在众多关联。其实,辰河高腔主要还是人们在社会实践中的口头创作,属于人们集体智慧的结晶,又是社会经济文化发展需求的重要资源。社会经济与文化艺术的可持续发展,其中必然包含地方戏曲文化艺术可持续再生,地方戏曲资源诸如辰河高腔就目前调查表明,已经处于濒危的边缘,其也是制约民族文化艺术发展的首要因素。

从明朝曾氏兄弟传播弋阳腔开始,在不依赖于任何文字的情况下发展到了相当成熟的阶段,可见辰河高腔的口头传承要早与书写。例如,辰河高腔《目连戏》中的《开五荤》、《送鸡米》以及流传在辰溪、溆浦、沅陵等地的酬神仪式剧,都是以口述传承的方式流传的。辰河高腔文本书写的出现,以及后来郑本《目连救母劝善戏文》的传入,则也以口头传承作为前提。1989年7月,湖南省怀化地区戏曲工作室收集了《目连戏演出本》,有《天官赐福》、《梁传》、《香山》、《前目连》、《目连传》等,其中包含有大量口头化的唱腔段落,故事内容情节前后颠倒,崇拜的神灵错位,而且还有不少荒诞怪癖情节,其书写风格与一般的路上著作有很大差异,具有明显的口述传承特点。不难看出,辰河高腔有许多剧目如《庞员外埋金》、《侯七杀母》、《火烧葫芦口》等,都是借助了艺人的主观臆造,可能源于艺人的口头表述。很显然,辰河高腔口头传承的特殊性就是地方传统文化在生态领域内的再现,并与地方文化运行相始终。笔者认为,辰河高腔在衍变、发展过程中不断加工、改造了该族群所处的自然与生态系统,使之获得了新的文化属性。

(二)语言的特点

在沅水流域,人们的语言主要使用西南官话,夹杂有土家语、苗语、瑶语等。辰河高腔被艺人们按地域与方言区划分成了四个流派,其中下河流派是以浦市、沅陵、辰溪为中心,舞台语言为泸溪浦市官话,宗法中州音韵。其余的中河流派、上河流派、白河流派也都有自己不同的表演风格,舞台语言多用当地方言。沅水流域古属五溪蛮地,早在秦汉时期,中央专制政权曾挥师伐蛮,原始的地方土话是当地人向北方汉人学习汉语过程中形成的石化了的中介语,当地人至今还保留有土家、苗族、瑶族语言的底层。明朝末年,江西弋阳腔的传入和频繁的方言接触,没有让辰河高腔问题语言被其他语言替换掉,最主要的因素是族群认同意识,特别是当地人宗教信仰、风俗习惯、生产生活等逐渐被北方汉族同化后,辰河高腔那带有浓郁的地方色彩的舞台语言成为族群认同的主要标志。

如今,辰河高腔的旦行道白,还保留着十足的浦音浦韵,十分讲究浦市官话。辰河高腔作为地方剧种,要反映当地人们的社会环境、生活习俗、宗教信仰以及精神面貌等,必然将日常用语转化为舞台语言。因而,艺人们对舞台语言是十分重视并将其作为一项演艺功夫来看待。下例是辰河高腔《赶潘》一折的一段对白,乡土语言浓郁,增强了舞台表演效果。

《赶潘》(旦、丑)对白:

丑:咦,老汉今年七十九常,在秋江河下走,见了闲人千千万,不见姑姑与相公打朋友,不管你桐油生漆,我且问你,你莫非要去赶他不成吗。

旦:可以赶得上否。

丑:姑姑,不是老汉吹牛皮,别人的船老汉不包,可是老汉的船一溜就溜去了。

旦:艄子,你要多少钱。

丑:姑姑,先前有个唐僧取经,孙悟空栽筋斗十万八千还要请点零头。

旦:那要许多。

丑:又道是当天说价睡倒还钱。

旦:呸,就地还钱······

辰河高腔演唱时,不能带土音,要求柔和、平稳,如叫眼的后一个字音不能直接往上挑,而要平拖再带一个“呀”字音,并略往上挑,以别于京腔。同时,又与上河派洪江、中河派溆浦地方语言有区别。辰河高腔旦角的唱腔,除了要求字正腔圆外,还要求有婉转的韵味,柔和甜美,一板三眼,唱足送足。辰河高腔有不少的曲牌,唱词多半包在乐器声中,使观众无法听懂词意。后来,老艺人石玉松在此基础上进行了改进,把一些包唱词改为亮唱词,观众听清楚、听懂词后,有利于更好地理解了剧情,也提升了戏曲人物塑造的层次与难度。

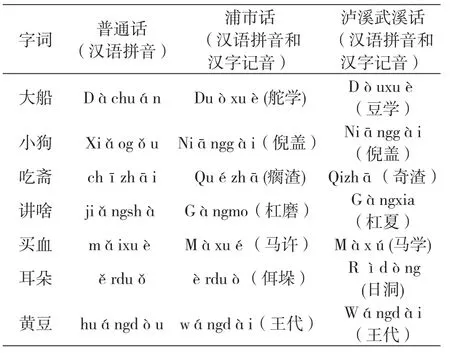

辰河高腔的舞台语言是直接形成戏曲特色的重要基础,从语言学角度观察,浦市官话最大的特点就是“阴阳上去”四声,声调却都不如一,这些,都会直接影响唱腔旋律特定形态的形成与发展。辰河高腔下河流派的舞台语言与普通话之音节基本相近,但一些字词的读音与普通话比较,完全不同,如下图:

辰河高腔所用的浦市地方方言短促,有少数词与粤语相似,粤语读“讲”为“港”,读“家”为“嘎”,读“眼”为“安”,读“咬”为“嗷”,讲“走”为“横”,浦市方言也一样。在表演中,艺人常常运用一些本地市井俚语来增加气氛,如买米叫“称米“,买戏票叫“打戏票”,还有“打酱油”、“扯布”、“办年货”、“配眼镜”、“点药”等。综合辰河高腔舞台语言的词汇、语法、语音等考虑,其属于西南官话,后又融入了一部分湘语,浦市官话最突出的特点就是其自身遗存了大量的古词古韵,并且保留了地方语言演变的特殊规律。

(三)演唱与口传

辰河高腔演唱过程并不是简单的艺人口头表演。实际上,它是宗教祭祀仪式与舞台演绎的结合,是“艺人”与“巫师”按照各自规程“合二为一”的一种艺术现象,具有极其复杂的表演技艺。辰河高腔的表演,艺人一方面组织音乐、语言、故事情节等,提供部分与舞台演绎有关的口头素材;另一方面,口头传播是通过个体的演唱行为来完成的,口头传播的途径与演唱程式则通过艺人之间面对面的互动。从辰河高腔的源流可看出,其唱腔与宗教音乐有着不可分割的联系。学者们认为,在祭祀、庆庙的集体活动中,演出的“还愿戏”,一般都要上演辰河戏《目连传》、《观音》、《岳传》、《梁传》四大本高腔戏。在行法事、堂内表演节目中所唱的各种腔调、演唱风格以及唱腔的板式、结构形式都和辰河戏《目连》高腔有着密切的亲缘关系。[16](p38)为了达到较好的演唱效果,辰河高腔艺人们通过口传方式,传达和总结了一些演绎要领,并且组织采取一定的手段,在老艺人口头叙述的引导下,按照口头传承原则,运用其他姊妹剧种表演技巧,吸收本地佛、道、傩等艺术养分,形成了具有独特个性的地方戏曲表演艺术。

辰河高腔传承主要有两个途径;一是演唱,二是口传。但是,两者是相互相成的,前者必须靠师傅口头传授,后者的口传素材主要还是来源于演唱实践。辰河高腔表演往往都带有一定的祭祀性,艺人与巫师同出一脉,他们具有“两栖”身份。如辰河高腔《目连传》的祭祀表演,是贯穿着整台戏的演出而进行的。其中“开台”、“扫台”、“打彩头”、“六道轮回”、“十殿受审”、“盂兰盆会”、“超度亡灵”等是戏剧演出的常有形式,目的也就是想通过这些祭祀仪式来确保演出顺利进行。当地搬演《目连戏》都有“打彩头”的习俗,每搬演《目连戏》时,艺人演唱十分卖力,声情并茂;此时台下便有观众向台上投、扔钱币,自发送“彩头”。在《送鸡米》中,为了真实表现宴请宾客场面,主人和戏班要在舞台前置办四到八桌酒席,宴请当地乡绅和剧中人物同桌吃席。这种把当地民俗转变为戏剧演出形式的方式,是辰河高腔与本地文化结合的典型例子。辰河高腔《目连戏》虽然以目连救母为故事题材,故事主线也和目连尽孝有关,但表演却不受文本限制,艺人可以即兴发挥,适度融入当地风土人情、神话传说、爱情故事等,演唱内容增添了逗趣、杂技、武术、民间说唱、佛道傩仪式等。如《目连戏》中雷公电母要惩罚坏人,全场观众就齐声呐喊,配合雷公电母四处追打坏人。

在辰河高腔各类角色中,生行的演唱最具特色,人们耳闻目睹的许多著名唱段,如《封神》中的闻仲、《白虎关》中的薛仁贵等,其唱腔婉转多变,刚柔兼并。艺人在传承演唱技法和要领时,要求依字行腔,字正腔圆。老艺人虽然热心对下辈艺人口传心授,但对他们业务要求非常严格,人人必须要每天练习喊嗓。不难看出,辰河高腔传承的主要方式还是靠口传叙述,很难想象艺人完全按照“文本”演唱的听觉效果。再者,口传也不仅仅是呆板的模仿,它是根据戏剧的剧情、曲牌、演唱者的生理条件等因素而发生变异的。笔者认为,辰河高腔艺人的口述传承,是在一定尺度上把握曲牌,根据唱词的长短规律来自由改变旋律曲调,既保持唱腔唱词结构的一致性,又能够随着演唱程式变化细节,这是辰河高腔口头传承的特点所在。

参考文献:

[1]熊晓辉.戏曲艺术的“活化石”—辰河高腔[M].北京:中国戏剧出版社,2014:6.

[2]黄中模.楚辞研究与争鸣[M].北京:团结出版社,1989:11.

[3]溆浦县志[G]道光本.

[4]禹经安.论辰河戏与巫傩道的渊源关系[J].怀化学院学报,1995(4):33.

[5]湖南通志[G].光绪本.

[6]辰溪县志[G].道光本.

[7]胡萍,蔡清万.武陵地区非物质文化遗产及其文献集成[M].北京:民族出版社,2008:154.

[8]张必津.辰河高腔—辰溪大戏[M].北京:中国戏剧出版社,2012:69.

[9]辰州府志·风俗[G].1清乾隆本

[10]邓人璋.湘西辰河戏[J].吉首大学学报(社会科学版),1989(4):37.

[11]刘正维.高腔与道教音乐的渊源辨析[J].黄钟,2000(3):35.

[12]湖南省泸溪县志编纂委员会.泸溪县志[M].北京:社会科学文献出版社,1993:433.

[13]泸溪县志[G]民国本.

[14]王廷信,黄竹三.试论“目连文化”[J].民族艺术,1993(4):65.

[15]Heinge David.Oral Historiography[J].转引自[美]路丝·芬尼甘原著,许斌,胡鸿保编译.口述传统与口述历史[J].湖北民族学院学报,2004(1):43.

[16]吴宗泽.辰河戏《目连》高腔探源[J].黄钟,1997(40):38.

中图分类号:J825

文献标识码:A

收稿日期:2016-03-16

作者简介:熊晓辉,湖南科技大学艺术学院教授、硕士生导师。

基金项目:2014年湖南省哲学社会科学重点研究项目“辰河高腔传承人口述史研究”(14ZDB010)阶段性成果。