慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识

中国中西医结合学会心血管疾病专业委员会

中国医师协会中西医结合医师分会心血管病学专家委员会

·诊疗共识·

慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识

中国中西医结合学会心血管疾病专业委员会

中国医师协会中西医结合医师分会心血管病学专家委员会

要点说明

本共识根据慢性心力衰竭(简称慢性心衰)的临床研究证据并结合专家经验制订,主要涉及成人慢性心衰的诊断和药物治疗,力争在符合临床实际的基础上,做到中西医结合优势互补,供西医、中医及中西医结合执业医师参考使用。本共识并非医疗行为标准或规范,仅根据现有研究证据和专家经验形成,随着临床实践发展以及新的证据不断出现,将会不断更新和完善。推荐本共识的目的是帮助医师进行临床实践,但并不能完全满足临床个体化诊疗的需求,且就共识本身而言,并不包括所有有效的治疗方法,也不排斥其他有效的治疗方法,临床具体治疗措施需医师根据实际情况,结合自身经验及患者意愿做出决定。

关键建议包括以下几个方面。①在西医治疗基础上,加用中医治疗可改善慢性心衰患者临床症状和生活质量,维持心功能,减少再住院率。②慢性心衰中医学认为属本虚标实之证,病机可用“虚”“瘀”“水”概括,益气、活血、利水为心衰的治疗大法。③慢性心衰A、B阶段中医主要针对原发病辨证论治,B阶段尚可酌情选用具有逆转心室重构作用的中药。④慢性心衰C、D阶段中医证候要素以气虚、血瘀最多见,其次为阳虚、阴虚、水饮、痰浊。各证候要素常以复合证型兼夹出现。⑤慢性心衰C、D阶段常见中医复合证型有气虚血瘀证、阳气亏虚血瘀证、气阴两虚血瘀证。气虚血瘀证处方选用桂枝甘草汤或保元汤加减,中成药可选用芪参益气滴丸(推荐用于冠心病)等;阳气亏虚血瘀证处方选用参附汤或四逆汤加减,中成药可选用芪苈强心胶囊、参附注射液、心脉隆注射液等;气阴两虚血瘀证处方选用生脉散加味,中成药可选用生脉胶囊、生脉饮口服液、生脉注射液等。⑥慢性心衰中西医结合治疗需注意潜在的中西药间相互作用。

1前言

心力衰竭(简称心衰)是由于任何心脏结构或功能异常导致心室充盈或射血能力受损所致的一组复杂临床综合征。心衰为各种心脏病的严重和终末阶段,是21世纪最重要的慢性心血管病症。

西医学认为,心肌病理性“重构”是心衰发生发展的基本机制,导致心衰进展的两个关键过程,一是心肌死亡事件的发生,如急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)、重症心肌炎所致的心肌损伤与坏死等;二是神经内分泌系统过度激活所致的系统反应,其中肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensin-aldosterone system,RAAS)和交感神经系统两者的过度兴奋起着主要作用。切断这两个关键过程是有效预防和治疗心衰的基础[1-2],可改善病人预后。中医学认为慢性心衰属本虚标实之证,心气亏虚为其发病之本。心衰病机可用“虚”“瘀”“水”概括,益气、活血、利水为心衰的治疗大法。心衰的治疗目标不仅是改善症状、提高治疗生活质量,更重要的是防止和延缓心室重构的发展,从而维持心功能,降低心衰的病死率和再住院率。

近年来,美国心脏病学会基金会(American College of Cardiology Foundation,ACCF)/美国心脏协会(American Heart Association,AHA)[1]、欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)[2]、中华中医药学会[3]先后发布了心衰相关诊疗指南。2014年,中华医学会心血管病学分会发布了适合中国人群的成人心衰诊疗指南[4],冠心病中医临床研究联盟也牵头发布了《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》[5],为规范慢性心衰的中、西医临床诊治起到了积极的作用。然而,至今国内外尚缺乏慢性心衰的中西医结合诊疗专家共识。

在系统评价慢性心衰临床研究证据的基础上,参照上述慢性心衰的诊治指南或共识,结合西医、中医及中西医结合心脏病专家的临床经验,本共识以病证结合为切入点,经专家论证达成共识制订而成,旨在为临床医师提供适合于大多数慢性心衰病人的中西医结合诊疗策略,发挥中西医结合治疗优势,提高治疗慢性心衰的临床疗效。

2慢性心衰的临床评估

2.1病史、症状及体征详细的病史采集及体格检查可提供心衰原发病的病因线索。心衰接诊时要评估病人的运动耐量,液体潴留容量状态及生命体征,监测体重,估测颈静脉压,了解有无水肿、夜间阵发性呼吸困难,以及端坐呼吸等。

2.2常规检查

2.2.1二维超声心动图及多普勒超声为评价治疗效果提供客观指标。左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)值可反映左室功能,初始评估心衰或有可疑心衰症状的病人均应测量。

2.2.2心电图可提供既往心肌梗死(myocardial infarction,MI)、左室肥厚、广泛心肌损害及心律失常等信息。可判断是否存在心脏不同步,包括房室、室间和(或)室内运动不同步。

2.2.3实验室检查全血细胞计数、尿液分析、血生化(包括钠、钾、钙、血尿素氮、肌酐、肝酶和胆红素、铁/总铁结合力)、空腹血糖和糖化血红蛋白、血脂谱及甲状腺功能等应列为常规检查。血浆脑钠肽(brain natriuretic peptide,BNP)和N端脑钠肽前体(N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP)对诊断心衰的敏感性和特异性有限,但有很高的阴性预测价值,故可用于排除诊断,BNP<35 pg/mL,NT-proBNP<125 pg/mL时不支持慢性心衰诊断。

2.2.4X线胸片可提供心脏增大、肺淤血、肺水肿及原有肺部疾病的信息。

2.2.56分钟步行试验用于评定病人的运动耐力。6分钟步行距离(6-min walking distance,6MWD)<150 m为重度心衰;(150~450)m为中度心衰;>450 m为轻度心衰。

2.3液体潴留及其严重程度判断对于应用和调整利尿剂治疗十分重要。短时间内体重增加是液体潴留的可靠指标。其他征象包括颈静脉充盈、肝颈静脉回流征阳性、肺和肝脏充血(肺部啰音、肝脏肿大),以及浮肿,如下肢和骶部水肿、胸腔积液和腹水。

3慢性心衰的中医辨证

3.1慢性心衰的中医病机与证候要素慢性心衰为本虚标实之证,其病机可用“虚”“瘀”“水”概括。基于近年来多项临床流行病学调查研究结果[6-9],以及31位中医学心血管病专家意见[10],慢性心衰本虚以气虚为主,常兼阳虚、阴虚;标实以血瘀为主,常兼水饮、痰浊。上述6种证候要素以气虚、血瘀最多见,其次为阳虚、阴虚、水饮、痰浊。

3.2慢性心衰中医辨证标准本共识慢性心衰中医辨证以本虚和标实为纲,参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[11]、《中华人民共和国国家标准:中医临床诊疗术语·证候部分》[12]及《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》[5],介绍主要证候要素的辨证标准,临床各证候要素常以复合证型兼夹出现。

3.2.1本虚①气虚证。主症:气短;乏力;心悸。次症:活动易劳累;自汗;懒言或语声低微;面白少华。舌象:舌质淡或淡红。脉象:脉弱。②阳虚证。主症:畏寒;肢冷;脘腹或腰背发凉。次症:困倦嗜睡;喜热饮;面色白;小便不利;浮肿或胸/腹水。舌象:舌质淡,舌体胖或有齿痕,苔白或白滑。脉象:脉沉细或迟、结、代。③阴虚证。主症:口渴欲饮;手足心热;盗汗。次症:咽干;心烦;喜冷饮;颧红;尿黄或便秘。舌象:舌质红或红绛,舌体偏瘦,少苔或无苔或剥苔或有裂纹。脉象:脉细或细数、细促。

3.2.2标实①血瘀证。主症:面部、口唇、肢体色暗或青;指(趾)端发绀;静脉曲张或毛细血管异常扩张。次症:口干不欲饮;肌肤甲错;肝/脾肿大;血液流变性、凝血检测异常,提示循环瘀滞;胸片示肺淤血。舌象:舌质暗(淡暗、暗红、紫暗或青紫),或有瘀斑、瘀点,舌下脉络迂曲青紫。脉象:脉涩或结、代。②水饮证。主症:浮肿;胸/腹水;小便不利。次症:心悸;喘促不得卧;口干不欲饮;清稀/泡沫痰;眩晕;脘痞或呕恶。舌象:舌淡胖大有齿痕,苔滑。脉象:脉沉或弦、滑。③痰浊证。主症:咳嗽咯痰;喉中痰鸣;呕吐痰涎。次症:形体肥胖;胸闷;脘痞;头昏;纳呆或便溏。舌象:舌苔腻。脉象:脉滑。

注:以上证候要素辨证,具备主症2项,或主症1项加典型舌象,或主症1项加次症2项,参考脉象,即可诊断。

3.3慢性心衰不同阶段的中医证候特点根据心衰的发生发展过程,从心衰的高发危险因素进展为结构性心脏病,出现心衰症状,直至难治性终末期心衰,可分成A、B、C、D四个阶段[13]。不同阶段中医证候分布特点有所不同。

3.3.1阶段A(前心衰阶段)患者为心衰的高发危险人群,尚无心脏的结构或功能异常,也无心衰的症状和(或)体征。中医证候以原发病证候为主。

3.3.2阶段B(前临床心衰阶段)患者从无心衰的症状和(或)体征,发展成结构性心脏病,相当于无症状性心衰或纽约心脏病协会(New York Heart Association,NYHA)心功能Ⅰ级。中医证候仍以原发病证候为主,可见心气虚证。

3.3.3阶段C(临床心衰阶段)患者已有基础的结构性心脏病,既往或目前有心衰的症状和(或)体征,此阶段包括 NYHA心功能Ⅱ级、Ⅲ级及部分Ⅳ级患者。中医核心证候为气虚血瘀证,不同个体可表现出偏阳虚和偏阴虚,常兼见水饮、痰浊证。

3.3.4阶段D(难治性终末期心衰阶段)患者有进行性结构性心脏病,虽经积极的内科治疗,休息时仍有症状。中医常见证候与阶段C相似,但程度更重,阳虚、水饮证亦更多见。

4慢性心衰的治疗

4.1一般治疗包括去除诱发因素、监测液体潴留、限钠限水、心理和精神治疗、氧气治疗等[4]。

4.1.1去除诱发因素各种感染(尤其上呼吸道和肺部感染)、肺梗死、心律失常(尤其伴快速心室率的房颤)、电解质紊乱和酸碱失衡、贫血、肾功能损害、过量摄盐、过度静脉补液,以及应用损害心肌或心功能的药物等均引起心衰恶化,应及时处理或纠正。

4.1.2监测体重每日测定体重以早期发现液体潴留非常重要。如在3天内体重突然增加2 kg以上,应考虑患者已有钠、水潴留(隐性水肿),需增加利尿剂剂量。4.1.3调整生活方式①限钠。对控制心功能Ⅲ级~Ⅳ级心衰患者的充血症状和体征有帮助。心衰急性发作伴有容量负荷过重的患者,也要限制钠摄入<2 g/d。不主张严格限制钠摄入和扩大限钠的人群,因对肾功能和神经体液机制具有不利作用,并可能与慢性代偿性心衰患者较差的预后相关,关于每日摄钠量及钠的摄入是否应随心衰严重程度等做适当变动需要更多和进一步的研究。②限水。严重低钠血症(血钠<130 mmol/L)患者液体摄入量应<2 L/d。严重心衰患者液量限制1.5~2 L/d有助于减轻症状和充血。轻中度症状患者常规限制液体并无益处。③营养和饮食。宜低脂饮食,戒烟,肥胖患者应减轻体重。严重心衰伴明显消瘦者(心脏恶病质),应给予营养支持,包括血清白蛋白。④休息和适度运动。失代偿期患者需卧床休息,多做被动运动以预防深部静脉血栓形成。临床情况改善后在不引起症状的情况下,应鼓励患者进行体力活动,以防止肌肉的“去适应状态”(废用性萎缩)。 NYHAⅡ~Ⅲ级患者可在专业人员指导下进行运动训练(Ⅰ类,B级),能改善其症状、提高生活质量。

4.1.4心理和精神治疗压抑、焦虑和孤独在心衰恶化中发挥重要作用,也是心衰患者死亡的主要预后因素。综合性情感干预包括心理疏导可改善心功能状态,必要时酌情应用抗抑郁药物。

4.1.5氧气治疗对慢性心衰并无指征。无肺水肿的心衰患者,给氧可导致血流动力学恶化,但对心衰伴夜间睡眠呼吸障碍者,夜间给氧可减少低氧血症的发生。

4.2分阶段治疗

4.2.1阶段A患者为心衰的高发危险人群,常见疾病有高血压病、冠心病、糖尿病;肥胖、代谢综合征患者;有应用心脏毒性药物的病史、酗酒史、风湿热史,或心肌病家族史者。这一阶段应强调心衰是可以预防的。

4.2.2阶段B患者已发展成结构性心脏病。由于心衰是一种进行性的病变,心室重构可自身不断地发展,因此,这一阶段患者的积极治疗极其重要,而治疗的关键是阻断或延缓心室重构。治疗措施:包括所有阶段 A 的措施;血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin-converting enzyme inhibitors,ACEI)、β受体阻滞剂可应用于LVEF低下的患者,不论有无MI史;MI后伴LVEF低,不能耐受ACEI时,可应用血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(angiotensin Ⅱ receptor blocker,ARB)。

4.2.3阶段C患者已有基础的结构性心脏病,以往或目前有心衰的症状和(或)体征;或目前虽无心衰的症状和(或)体征,但以往曾因此治疗过。此阶段治疗包括所有阶段 A 的措施,并常规应用利尿剂、ACEI、β受体阻滞剂。为改善症状可加用地高辛。醛固酮受体拮抗剂(aldosterone receptor antagonist,ARA)、ARB、硝酸酯类等可应用于某些选择性患者。

4.2.4阶段D患者进入难治性终末期心衰阶段。此阶段的治疗可应用心脏移植、左室辅助装置、静脉滴注正性肌力药以缓解症状;若出现严重肾功能不全,难治性水肿,可应用超滤法或血液透析。应注意并适当处理重要的并发症,如睡眠障碍、抑郁、贫血、肾功能不全等。控制液体潴留是治疗成功的关键,神经内分泌抑制剂的应用非常重要。此类患者对ACEI和β受体阻滞剂耐受性差,宜从极小剂量开始。ACEI易致低血压、肾功能不全;β受体阻滞剂易引起心衰恶化;静脉滴注正性肌力药(如多巴酚丁胺、米力农)和血管扩张剂(如硝酸甘油、硝普钠),可作为姑息疗法,短期 (3 d~5 d)应用以缓解症状。

4.3常用西药

4.3.1ACEI是被证实能降低心衰患者病死率的第一类药物,是治疗心衰的首选药物。适应证:所有LVEF值下降的心衰患者,都必须且终身使用ACEI,除非有禁忌证或不能耐受。阶段A,即心衰高发危险人群应考虑应用ACEI预防心衰。禁忌证:曾发生致命性不良反应,如喉头水肿、无尿性肾功能衰竭或妊娠女性,应禁忌使用。有以下情况者须慎用:双侧肾动脉狭窄,血肌酐>265.2 μmol/L (3 mg/dL),血钾>5.5 mmol/L,伴症状性低血压(收缩压<90 mmHg),左室流出道梗阻(如主动脉瓣狭窄,梗阻性肥厚型心肌病)等。应用方法:从小剂量开始,逐渐递增,直至达到目标剂量,一般每隔1~2周剂量倍增1次。滴定剂量及过程需个体化。调整到合适剂量应终身维持使用,避免突然撤药。应监测血压、血钾和肾功能,如果肌酐增高>30%,应减量,如仍继续升高,应停用。不良反应:常见有两类,一是与血管紧张素Ⅱ抑制有关的,如低血压、肾功能恶化、高血钾;二是与缓激肽积聚有关的,如咳嗽和血管性水肿。

4.3.2β受体阻滞剂长期应用可改善心功能,提高LVEF;还能延缓或逆转心室重构。适应证:结构性心脏病,伴LVEF值下降的无症状心衰患者,无论有无MI,均应用β受体阻滞剂,有助于预防发生心衰。有症状或曾经有症状的NYHAⅡ级~Ⅲ级、LVEF值下降的慢性心衰患者,病情稳定均必须终身应用β受体阻滞剂,除非有禁忌证或不能耐受。

禁忌证:Ⅱ度及以上房室传导阻滞患者禁用。

应用方法:LVEF值下降的心衰患者一经诊断,在症状较轻或得到改善后即尽快使用β受体阻滞剂,除非症状反复或进展。β受体阻滞剂治疗心衰要达到目标剂量或最大可耐受剂量。起始剂量宜小,为目标剂量的1/8。一般每隔2周~4周可将剂量递增。该用药方法是由β受体阻滞剂治疗心衰发挥独特的生物学效应所决定的。这种生物学效应往往需持续用药2~3个月才逐渐产生,而初始用药主要产生的药理作用是抑制心肌收缩力,诱发和加重心衰,为避免这种不良影响,起始剂量须小,递加剂量须慢。静息心率是心脏β受体有效阻滞的指标之一,清晨静息心率55~60次/min,不低于55次/min即为达到目标剂量或最大耐受剂量标志。

不良反应:应用早期如出现某些不良反应一般不需停药,可延迟加量直至不良反应消失。起始治疗时如引起液体潴留,应加大利尿剂用量,直至恢复治疗前体重,再继续加量。

4.3.2.1低血压一般出现于首剂或加量的 24 h~48 h内,通常无症状,可自动消失。首先考虑停用可影响血压的药物如血管扩张剂、减少利尿剂剂量,也可考虑暂时将ACEI减量。如低血压伴有低灌注的症状,则应将β受体阻滞剂减量或停用,并重新评定患者的临床情况。

4.3.2.2液体潴留和心衰恶化用药期间如心衰有轻或中度加重,应加大利尿剂用量。如病情恶化,且与β受体阻滞剂应用或加量相关,宜暂时减量或退回至前一个剂量。如病情恶化与β受体阻滞剂应用无关,则无需停用,应积极控制使心衰加重的诱因,并加强各种治疗措施。

4.3.2.3心动过缓和房室阻滞如心率低于55次/min,或伴有眩晕等症状,或出现Ⅱ、Ⅲ度房室阻滞,应减量甚至停药。

4.3.3ARA醛固酮对心室重构,特别是对心肌细胞外基质包括促进纤维增生的不良影响是独立和叠加于血管紧张素Ⅱ作用的。衰竭心脏心室醛固酮生成及活化增加,且与心衰严重程度成正比。长期应用ACEI或ARB,起初醛固酮降低,随后即出现“逃逸现象”。因此,ARA可抑制醛固酮的有害作用,对心衰患者有益。

适应证:适用于射血分数降低的心衰(heart failure with reduced ejection fraction,HF-REF)(LVEF≤35%)、NYHAⅡ~Ⅳ级患者。所有已使用了ACEI(或ARB)和β受体阻滞剂治疗,仍持续有症状的患者,均可加用ARA。AMI后LVEF≤40%,有心衰症状或既往有糖尿病病史,也推荐使用ARA。

注意事项:血钾>5.0 mmol/L、肾功能受损者(肌酐>221 μmol/L或>2.5 mg/dL)、或估算的肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate,eGFR)<30 mL/(min·1.73 m2)不宜应用。使用后定期监测血钾和肾功能。如血钾>5.5 mmol/L,应减量或停用。避免使用非甾体类抗炎药物和环氧化酶-2抑制剂,尤其是老年人。螺内酯可引起男性乳房增生症,为可逆性,停药后消失。依普利酮的不良反应较少见。

4.3.4ARB多项临床试验证实ARB治疗慢性心衰有效。有研究表明,ACEI联合ARA能显著降低心衰患者总病死率,而ACEI联合ARB则不能。

适应证:基本与ACEI相同,推荐用于不能耐受ACEI的患者。也可以应用于经利尿剂、ACEI和β受体阻滞剂治疗后临床状况改善仍不满意,又不能耐受ARA的有症状心衰患者。

应用方法:小剂量起用,逐步将剂量增至目标推荐剂量或可耐受的最大剂量。

注意事项:不良反应与ACEI相似,如可能引起低血压、肾功能不全和高血钾等;在开始应用及改变剂量的1周~2周内,应监测血压(包括不同体位血压)、肾功能和血钾。此类药与ACEI比较,最突出优点是不良反应(如干咳)少,患者依从性好,更适宜长期维持使用。极少数患者也会发生血管性水肿。

4.3.5利尿剂对于有液体潴留的心衰患者,利尿剂是唯一能充分控制和有效消除液体潴留的药物,是心衰标准治疗中必不可少的组成部分。合理使用利尿剂是其他治疗心衰药物取得成功的关键因素之一。如利尿剂用量不足造成液体潴留,会降低对ACEI的反应,增加使用β受体阻滞剂的风险。如不恰当的大剂量使用利尿剂则会导致血容量不足,发生低血压、肾功能不全的风险。

适应证:有液体潴留证据或曾有过液体潴留的所有心衰患者均应给予利尿剂。

应用方法:从小剂量开始,逐渐增加剂量直至尿量增加,体重每日减轻0.5 kg~1.0 kg为宜。一旦症状缓解、病情控制,即以最小有效剂量长期维持,并根据液体潴留的情况随时调整剂量。每日体重的变化是最可靠的监测利尿剂效果和调整利尿剂剂量的指标。

不良反应:电解质丢失较常见,如低钾、低镁血症,低钠血症。低钠血症时应注意区别缺钠性低钠血症和稀释性低钠血症,后者按利尿剂抵抗处理。利尿剂的使用可激活内源性神经内分泌系统,特别是RAAS和交感神经系统,故应与ACEI或ARB,以及β受体阻滞剂联用。此外,还可出现低血压和氮质血症,应区分是利尿剂不良反应,还是心衰恶化的表现。

4.3.6地高辛洋地黄类药物可通过抑制衰竭心肌细胞膜Na+-K+-ATP酶,提高细胞内Ca2 +水平,从而发挥正性肌力作用。但目前认为其主要可能是通过降低神经内分泌系统的活性而发挥治疗心衰的作用。

适应证:适用于慢性HF-REF已应用利尿剂、ACEI(或ARB)、β受体阻滞剂和ARA,而仍持续有症状的患者,伴有快速心室率的房颤患者尤为适合。已应用地高辛者不宜轻易停用。心功能NYHAⅠ级患者不宜应用地高辛。

应用方法:采用维持量疗法(0.125~0.250)mg/d,老年或肾功能受损者剂量减半。

4.3.7血管扩张剂在慢性心衰的治疗中并无证据支持应用直接作用的血管扩张剂或α受体阻滞剂。硝酸酯类常被合用以缓解心绞痛或呼吸困难的症状。

4.4中医辨证论治慢性心衰的不同阶段,在西医治疗的基础上,配合中医辨证论治,形成个体化的治疗方案,充分发挥中西医结合优势互补,可以更好地实现慢性心衰从“防”到“治”全面管理。

4.4.1阶段A此阶段以原发疾病表现为主,应根据原发疾病特点进行辨证论治,发挥中医治未病的特点,干预心衰的危险因素,防止心衰发生。如冠心病按照“胸痹心痛”辨证论治,高血压病按照“眩晕”辨证论治,糖尿病按照“消渴”辨证论治,心肌炎、心律失常按照“心悸”辨证论治,慢性肾功能衰竭按照“水肿”或“关格”辨证论治等。

4.4.2阶段B此阶段仍以原发疾病为主,因已有结构性心脏病,部分患者会出现轻度心悸、气短、乏力,属于心气虚证候,故临床应在原发病辨治的基础上,结合补益心气法以延缓心衰的发生发展。补益心气可选用桂枝甘草汤、保元汤加减:黄芪、人参、白术、桂枝、甘草等。此外,现代研究表明一些单味中药和中成药具有潜在的防止或逆转心室重构作用[14-25],如丹参、黄芪、西洋参、三七、玄参、淫羊藿、苦参、芪苈强心胶囊、芪参益气滴丸、通心络胶囊、麝香保心丸、黄芪注射液等,临床可考虑选择应用。

4.4.3阶段C以气虚血瘀、阳气亏虚血瘀证、气阴两虚血瘀证为主要证型,可兼见水饮证和痰浊证。

4.4.3.1主要证型①气虚血瘀证。治法:益气活血。推荐方药:桂枝甘草汤、保元汤加减:人参、黄芪、桂枝、桃仁、红花、丹参、当归、赤芍、川芎、甘草等。中成药:芪参益气滴丸(推荐用于冠心病)。心衰急性加重可选用:黄芪注射液。②阳气亏虚血瘀证。治法:益气温阳活血。推荐方药:参附汤、四逆汤加减:人参、黄芪、附子、干姜、白术、桃仁、红花、丹参、当归、川芎、甘草等。中成药:芪苈强心胶囊、参附强心丸、心宝丸。心衰急性加重可选用:参附注射液、心脉隆注射液。③气阴两虚血瘀证。治法:益气养阴活血。推荐方药:生脉散加味:人参、麦冬、五味子、黄芪、生地黄、桃仁、红花、丹参、当归、赤芍、川芎、甘草等。中成药:生脉胶囊、生脉饮口服液、补益强心片。心衰急性加重可选用:生脉注射液、注射用益气复脉。

4.4.3.2兼证①水饮证。治法:通阳利水。推荐方药:水饮内停者,五苓散、苓桂术甘汤、木防己汤加减;水凌心肺者,葶苈大枣泻肺汤加减;脾虚水肿者,防己黄芪汤加减;阳虚水泛者,真武汤、防己茯苓汤加减。常用药物:附子、茯苓、猪苓、桂枝、泽泻、芍药、白术、防己、葶苈子、生姜等。中成药:五苓胶囊。心衰急性加重可选用:心脉隆注射液。②痰浊证。治法:化痰利湿。推荐方药:二陈汤、三子养亲汤加减。脾虚者,合四君子汤;痰热者,小陷胸汤、黄连温胆汤加减。常用药物:半夏、陈皮、茯苓、瓜蒌、苏子、白芥子、莱菔子、黄芩、浙贝、桔梗、杏仁、桑白皮、葶苈子、炙甘草等。中成药:橘红丸、复方鲜竹沥、祛痰灵口服液。心衰急性加重可选用:痰热清注射液。

4.4.4阶段D此阶段虽病情较重,但常见证候与阶段C相似,辨证论治参考阶段C。部分慢性心衰C、D阶段水肿较重的患者,因长期大量使用利尿剂而出现利尿剂抵抗,或患者开始即对利尿剂不敏感,可结合中医辨证治疗,或配合中药外治等手段,常可以提高利尿效果[26,27]。

4.5常用中药

4.5.1中成药在慢性心衰治疗中应用较多,但缺乏以终点事件和不良反应为评价指标的多中心、大样本临床研究,远期疗效和安全性尚待进一步评价。本共识在总结现有临床研究的基础上,介绍治疗心衰目前证据较多的中成药。

4.5.1.1芪苈强心胶囊多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验结果显示,在标准抗心衰治疗基础上加用芪苈强心胶囊(每次4粒,每日3次,共12周)可显著降低慢性心衰(NYHAⅡ~Ⅳ级)患者的NT-proBNP水平,还显著改善心功能和生活质量,提高LVEF和6MWD[28];适用于慢性心衰(NYHA Ⅱ~Ⅳ级)患者。

4.5.1.2芪参益气滴丸干预慢性心衰患者随机对照试验的系统评价(纳入17个随机对照试验,共 1 840例患者)结果显示,与单纯西药常规治疗比较,西药常规治疗联合芪参益气滴丸可以降低心衰患者的再住院率和病死率,且能改善患者心功能,增加LVEF和6MWD,试验期间未见明显不良反应[29];适用于慢性心衰(NYHA Ⅱ~Ⅳ级)患者。

4.5.1.3心脉隆注射液多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验结果显示,在标准抗心衰治疗基础上加用心脉隆注射液(100 mg/ 2 mL),以5 mg/kg剂量静脉滴注,每日2次,连续用药5天,可明显改善慢性心衰患者(NYHA Ⅱ~Ⅲ级)的心功能分级,改善中医症状,提高LVEF和6MWD,未见明显不良反应[30];另一项Meta分析纳入8个随机对照试验共866例心衰(NYHA Ⅱ~Ⅳ级)患者,结果表明在常规治疗基础上加用心脉隆注射液,能进一步降低BNP水平,增加LVEF和6MWD[31]。适用于慢性心衰(NYHA Ⅱ~Ⅳ级)患者。

4.5.1.4生脉注射液或生脉饮口服液生脉干预心衰患者随机对照试验的系统评价(纳入14个随机对照试验,共858例患者)结果显示,在西医常规治疗基础上加生脉注射液或生脉饮口服液,对改善心衰患者的NYHA心功能分级具有潜在的益处,还可能提高患者的LVEF和心输出量[32];适用于慢性心衰(NYHAⅡ~Ⅳ级)患者。

4.5.1.5参附注射液干预心衰患者随机对照试验的系统评价(纳入97个随机对照试验,共 7 854例患者)结果显示,在西医常规治疗基础上加用参附注射液,可能有益于改善心衰患者的心功能,提高临床总有效率(以NYHA心功能分级和Killip’s分级评价),还可能改善患者的心率、NT-proBNP水平和6MWD,并可能减少患者的病死率[33];适用于慢性心衰(NYHA Ⅱ~Ⅳ级或Killip’sⅡ~Ⅳ级)患者。

4.5.1.6参麦注射液干预心衰患者随机对照试验的系统评价(纳入15个随机对照试验,共 1 174例患者)结果显示,在西医常规治疗基础上加用参麦注射液,可能有助于改善心衰患者的临床症状,提高临床综合疗效,增加LVEF,及改善左心室功能[34];适用于慢性心衰(NYHAⅡ~Ⅳ级)患者。

目前,药品说明书中有明确心衰适应症的常用中成药主要有7种,包括芪苈强心胶囊、参附强心丸、心宝丸、补益强心片、黄芪注射液、心脉隆注射液和注射用益气复脉。此外,一些药物虽说明书中虽未明确标明慢性心衰适应症,但临床亦常用于慢性心衰的对症治疗,如生脉注射液、参附注射液、生脉胶囊、生脉饮口服液、五苓胶囊等。芪参益气滴丸推荐用于冠心病心衰患者辨证属气虚血瘀者。

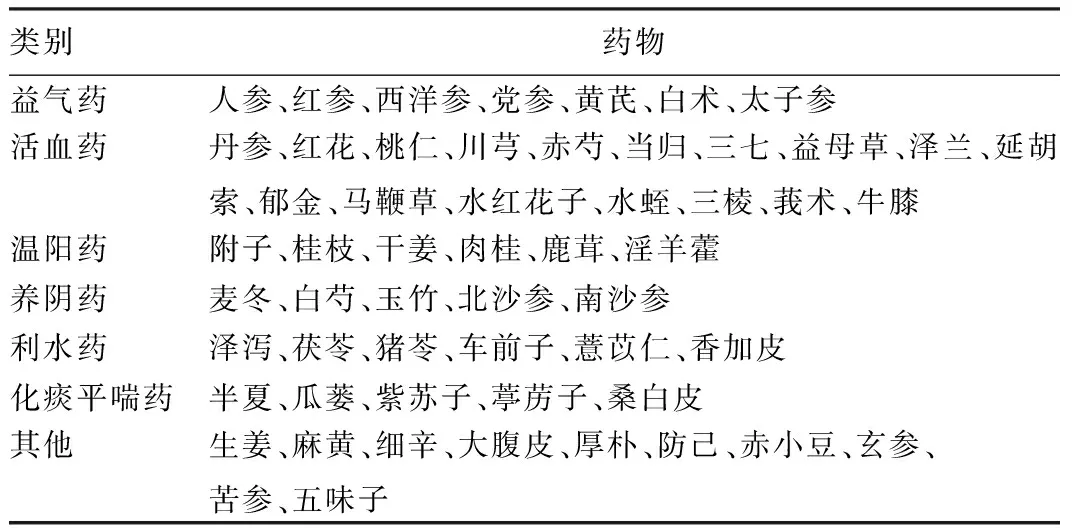

4.5.2单味中药根据现有证据和专家建议,介绍临床常用治疗慢性心衰的单味中药,供临床参考应用(见表1)。具体使用剂量可参照中华人民共和国药典(2010年版1部)[35]。

表1 慢性心衰常用单味中药

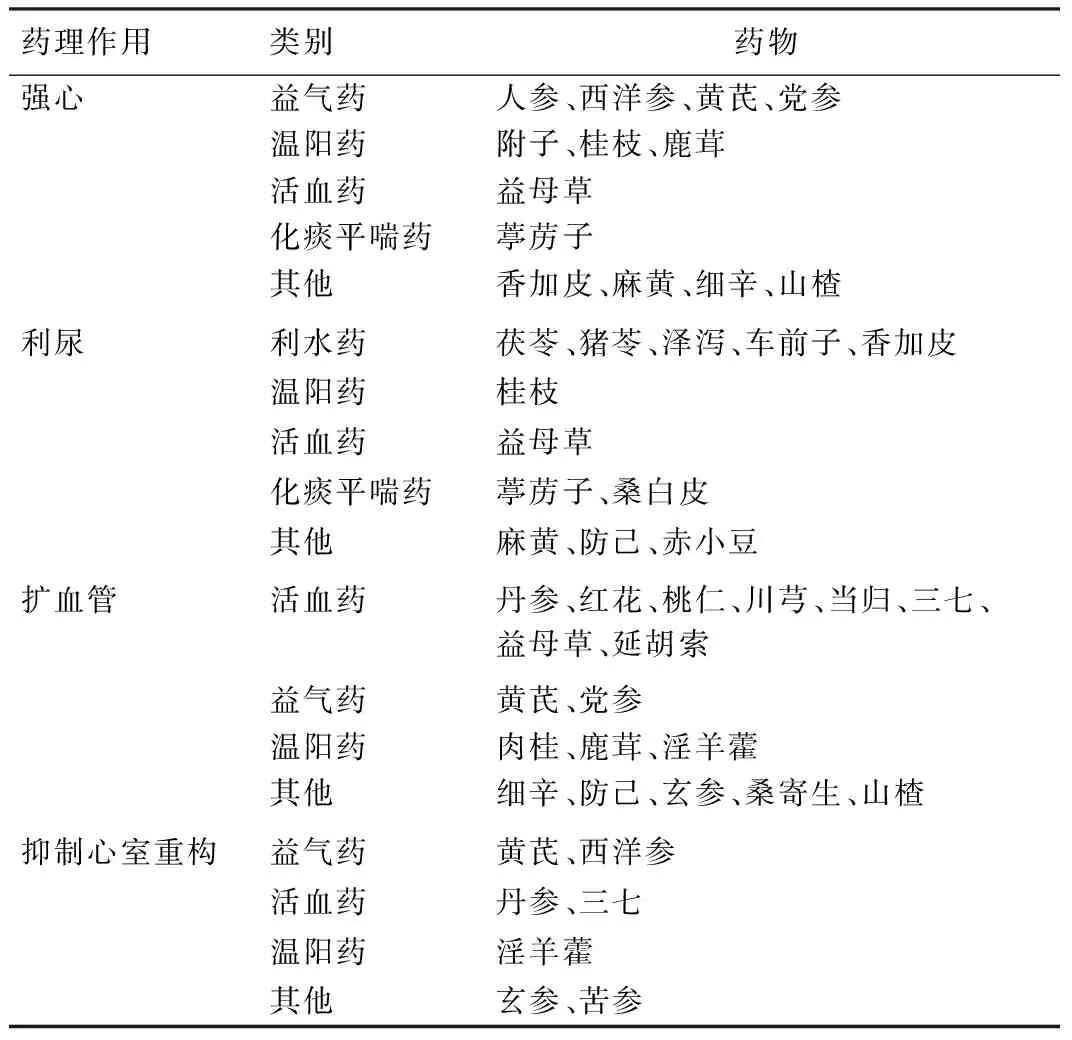

结合现代药理研究结果[36-43],以药理作用为纲介绍慢性心衰常用单味中药(见表2),临床处方可参考应用。

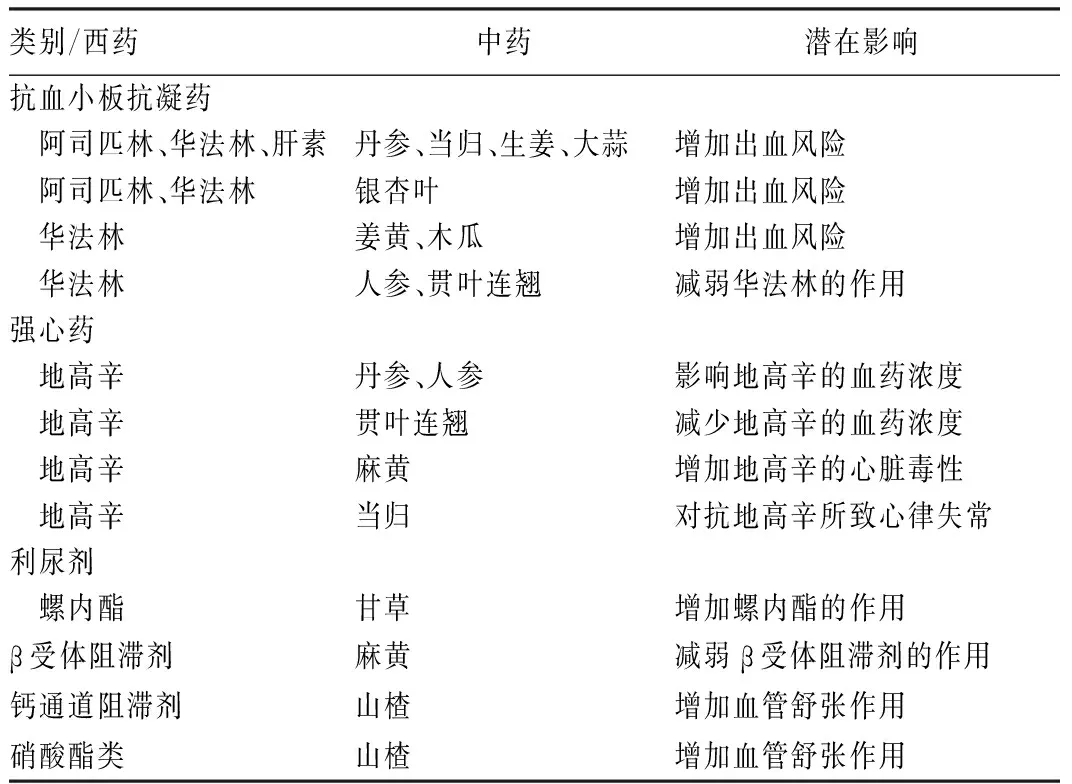

5中西药相互作用

慢性心衰患者常因基础疾病较多,存在多种合并病,需联合用药,容易出现多重用药,增加了药物不良反应的发生率[44]。目前,许多中药的作用机制尚不清楚,与西药间相互作用亦不明确,中、西药联合应用时运用恰当可以协同增效,运用不当也可能导致药物不良反应的发生。因此,中西医结合治疗慢性心衰时需要充分考虑药物间的相互作用。本共识根据现有的研究报道[36,45-48],介绍一些慢性心衰常用中西药间可能的相互作用(见表3),供临床医师参考,在合用这些药物时应加强临床观察及必要的血药浓度监测。

表2 以药理作用分类的慢性心衰常用单味中药

表3 慢性心衰常用中西药可能的相互作用

此外,药理实验研究报道西洋参、黄芪、党参、附子、乌头、桂枝、葶苈子、细辛、山楂等具有强心作用,而葶苈子、苦参、知母、升麻、麻黄、蟾酥、吴茱萸、艾叶、五灵脂、威灵仙等药物中被测出含有地高辛成分[49],罗布麻具有强心苷样作用[50],这些药物与洋地黄类合用时是否产生药物不良反应尚不清楚,有待进一步研究。

近年来,现代医学在慢性心衰防治中,尤其是药物规范化治疗方面取得了显著的进展,新的治疗药物不断产生,然而对于慢性心衰的某些阶段、环节或防治过程中的某些问题如利尿剂抵抗、心衰反复住院、生活质量下降等尚缺乏理想的治疗对策,一直是心衰研究领域的难点和焦点之一。在西医常规治疗的基础上合理加用中药,不仅有助于改善慢性心衰患者临床症状、增强活动耐力、提高生活质量,甚至可能改善患者的长期预后,值得临床重视、验证和应用。

(附: 专家组成员名单

组长: 陈可冀吴宗贵

副组长: 朱明军毛静远徐浩

执笔人: 吴宗贵徐浩

秘书: 罗静

成员(按姓氏笔画为序):

马晓昌马爱群王阶王显王硕仁毛威

毛静远邓悦史大卓史载祥朱明军刘中勇

刘红旭刘勤社安冬青孙兰军李新立杨传华

吴宗贵张文高张健张敏州陈可冀陈晓平

陈晓虎范维琥林绍彬林谦冼绍祥施海明

徐浩黄绍烈商洪才梁春雷燕戴小华)

参考文献:

[1]Yancy CW,Jessup M,Bozkurt B,et al.2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines[J].Circulation, 2013,128(16): 1810-1852.

[2]McMurray JJ,Adamopoulos S,Anker SD,et al.ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology.Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC[J].Eur Heart J,2012,33(14): 1787-1847.

[3]中华中医药学会.中医内科常见病诊疗指南·西医疾病部分[M].北京: 中国中医药出版社,2008:50-54.

[4]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.中国心力衰竭诊断和治疗指南2014[J].中华心血管病杂志, 2014,42(2): 98-122.

[5]冠心病中医临床研究联盟,中国中西医结合学会心血管疾病专业委员会,中华中医药学会心病分会,中国医师协会中西医结合医师分会心血管病学专家委员会.慢性心力衰竭中医诊疗专家共识[J].中医杂志, 2014, 55(14): 1258-1260.

[6]王娟,陈婵,张鹏,等.630例慢性心衰患者中医证候分布规律研究[J].北京中医药大学学报, 2013,36(8): 567-571.

[7]邹旭,潘光明,盛小刚,等.慢性心力衰竭中医证候规律的临床流行病学调查研究[J].中国中西医结合杂志, 2011,31(7): 903-908.

[8]罗良涛,赵慧辉,王娟,等.中医医院冠心病慢性心力衰竭患者中医证候要素分布特点分析[J].北京中医药大学学报, 2014, 37(2): 130-134.

[9]毕颖斐,毛静远,崔小磊,等.心力衰竭中医证候特征的临床横断面调查[J].中华中医药学刊, 2013,31(5): 1001-1003.

[10]崔小磊,毛静远,王贤良,等.心力衰竭中医证候的专家调查分析[J].上海中医药大学学报, 2009,23(2): 31-33.

[11]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002: 77-84.

[12]国家技术监督局.中华人民共和国国家标准:中医临床诊疗术语·证候部分[M].北京:中国标准出版社,1997: 23-27.

[13]Hunt SA,Abraham WT,Chin MH,et al.ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure): developed in collaboration with the American College of Chest Physicians and the International Society for Heart and Lung Transplantation: endorsed by the Heart Rhythm Society[J].Circulation,2005,112(12): e154-235.

[14]Sun J,Huang SH,Tan BK,et al.Effects of purified herbal extract of Salvia Miltiorrhizae on ischemic rat myocardium after acute myocardial infarction[J].Life Sci,2005,76(24): 2849-2860.

[15]Yang QY,Chen KJ,Lu S,et al.Research progress on mechanism of action of Radix Astragalus in the treatment of heart failure[J].Chin J Integr Med,2012,18(3): 235-240.

[16]睢大员,于晓风,曲绍春,等.西洋参叶20s-原人参二醇组皂苷对大鼠实验性心室重构的影响[J].中国药学杂志,2007,42(2): 108-112.

[17]郭洁文,李丽明,邱光清,等.三七总皂苷对心梗后心室重构大鼠ACE2与TNF-α表达的影响[J].中药材,2010,33(1): 89-92.

[18]Gu WL,Chen CX,Wu Q,et al.Effects of Chinese herb medicine Radix Scrophulariae on ventricular remodeling[J].Pharmazie,2010, 65(10): 770-775.

[19]Song YH,Li BS,Chen XM,et al.Ethanol extract from Epimedium Brevicornum attenuates left ventricular dysfunction and cardiac remodeling through down-regulating matrix metalloproteinase-2 and- 9 activity and myocardial apoptosis in rats with congestive heart failure[J].Int J Mol Med, 2008,21(1): 117-124.

[20]Huang XY,Chen CX.Effect of oxymatrine,the active component from Radix Sophorae flavescentis (Kushen),on ventricular remodeling in spontaneously hypertensive rats[J].Phytomedicine,2013,20(3-4): 202-212.

[21]Zou Y,Lin L,Ye Y,et al.Qili Qiangxin inhibits the development of cardiac hypertrophy,remodeling,and dysfunction during 4 weeks of pressure overload in mice[J].J Cardiovasc Pharmacol,2012,59(3): 268-280.

[22]Li C,Wang Y,Qiu Q,et al.Qishen Yiqi protects ligation-induced left ventricular remodeling by attenuating inflammation and fibrosis via STAT3 and NF-κB signaling pathway[J].PLoS One,2014,9(8): e104255.

[23]Bu PL,Zhao XQ,Wang LL,et al.Tong-xin-luo Capsule inhibits left ventricular remodeling in spontaneously hypertensive rats by enhancing PPAR-gamma expression and suppressing NF-kappa B activity[J].Chin Med J,2008,121(2): 147-154.

[24]杜文惠,彭风芹,谢素屏,等.麝香保心丸对急性心肌梗死患者左室重构的影响[J].中国中西医结合杂志,2011, 31(2): 268-269.

[25]张金国,高东升,魏广和,等.黄芪注射液对急性心肌梗死早期患者左室重塑及心功能的影响[J].中国中西医结合杂志,2002,22(5): 346-348.

[26]童亚西,张洪雷.益气活血养阴治疗难治性心衰临床观察[J].中国中医急症,2012,21(5): 842.

[27]董妍,马晓昌,高铸烨.中医药干预利尿剂抵抗心力衰竭病人的系统评价[J].中西医结合心脑血管病杂志,2014,12(2): 155-157.

[28]Li X,Zhang J,Huang J,et al.A multicenter,randomized,double-blind,parallel-group,placebo-controlled study of the effects of Qili Qiangxin Capsules in patients with chronic heart failure[J].J Am Coll Cardiol,2013,62(12): 1065-1072.

[29]王拴虎,毛静远,侯雅竹,等.西药常规加用芪参益气滴丸治疗慢性心力衰竭随机对照试验的系统评价[J].中国中西医结合杂志,2013,33(11): 1468-1475.

[30]薛金贵,王肖龙,许勇,等.心脉隆注射液治疗慢性心力衰竭(气阳两虚、瘀血内阻证)的多中心随机对照研究[J].中国中西医结合杂志,2015,35(7): 796-800.

[31]张家美,尚亚东,吴晓蓉,等.心脉隆注射液治疗慢性心力衰竭临床疗效的Meta 分析[J].中国全科医学,2014, 17(12): 1388-1393.

[32]Zhou Q,Qin WZ,Liu SB,et al.Shengmai (a traditional Chinese herbal medicine) for heart failure[J].Cochrane Database Syst Rev,2014,4: D5052.

[33]Song WT,Cheng FF,Xu L,et al.Chinese medicine Shenfu Injection for heart failure: a systematic review and meta-analysis[J].Evid-Based Complement Alternat Med, 2012: 713149.

[34]侯雅竹,毛静远,王贤良,等.参麦注射液治疗心力衰竭疗效与安全性的系统评价[J].中国循证医学杂志,2010,10(8): 939-945.

[35]中华人民共和国国家药典委员会. 中华人民共和国药典(2010年版1部) [M].北京:中国医药科技出版社,2010: 1-397.

[36]贾公孚. 临床药物新用联用大全(第2版)[M].北京:人民卫生出版社,1999: 691-1342.

[37]李佳莲,方磊,张永清,等.麻黄的化学成分和药理活性的研究进展[J].中国现代中药,2012,14(7): 21-27.

[38]许源,宿树兰,王团结,等.桂枝的化学成分与药理活性研究进展[J].中药材,2013,36(4): 674-678.

[39]刘干中,周金黄.党参化学成分及药理作用研究进展[J].中西医结合杂志,1983, 3(2): 114-117.

[40]陈振中,刘莉,周铁军,等.细辛对狗左室功能的作用及其与去甲乌药碱、异丙肾上腺素的比较[J].药学学报, 1981,29(10): 721-727.

[41]Lam FF,Yeung JH,Chan KM,et al.Mechanisms of the dilator action of cryptotanshinone on rat coronary artery[J].Eur J Pharmacol, 2008, 578 (2-3): 253-260.

[42]Ji XY,Tan BK,Zhu YZ.Salvia Miltiorrhiza and ischemic diseases[J].Acta Pharmacol Sin,2000,21(12): 1089-1094.

[43]高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2002: 51-531.

[44]Hajjar ER,Cafiero AC,Hanlon JT.Polypharmacy in elderly patients[J].Am J Geriatr Pharmacother,2007,5(4): 345-351.

[45]Tachjian A,Maria V,Jahangir A.Use of herbal products and potential interactions in patients with cardiovascular diseases[J].J Am Coll Cardiol, 2010,55(6): 515-525.

[46]Tsai HH,Lin HW,Lu YH,et al.A review of potential harmful interactions between anticoagulant/antiplatelet agents and Chinese herbal medicines[J].PLoS One, 2013,8(5): e64255.

[47]Izzo AA,Di Carlo G,Borrelli F,et al.Cardiovascular pharmacotherapy and herbal medicines: the risk of drug interaction[J].Int J Cardiol,2005,98(1): 1-14.

[48]陈锦贤,陈峥,崔树起.实用老年医学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2013: 49-56.

[49]朱斌顺,何云南.274种中草药中地高辛含量的测定结果分析[J].湖南中医杂志,1996,12(2): 40-41.

[50]徐永昭.强心甙与中药的相互作用[J].中西医结合杂志,1987,7(11): 695.

(本文编辑王雅洁)

通讯作者:吴宗贵,第二军医大学长征医院心内科,Tel: 021-81885293,E-mail: zgwu@medmail.com.cn;徐浩,中国中医科学院西苑医院心血管病中心,Tel: 010-62835341,E-mail: xuhaotcm@hotmail.com

中图分类号:R541R256

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1672-1349.2016.03.001

文章编号:1672-1349(2016)03-0225-08

(收稿日期:2015-09-25)