地方官员更替与创业精神:来自省级经验的证据*

贺小刚, 朱丽娜

地方官员更替与创业精神:来自省级经验的证据*

贺小刚, 朱丽娜

摘要:从地方政府官员更替角度去解释区域的创业精神,并分析新上任官员的个体特征对辖区创业精神的影响。以1993—2011年省级官员变更为样本,实证考察了官员变更在区域创业精神变化中的作用,结果表明:地方官员变更事件所引发的激励作用显著地提高了区域的创业精神;新上任官员的年龄与创业精神之间存在一种先升后降的倒U型关系;相对于省市间的平行调任,同一省市的晋升模式更有助于提高所辖区域的创业精神,且相对于省市间的平行调任,中央部委调任而来的新上任官员更有助于提高辖区内的创业精神;相对于本地籍贯,外地籍贯的新上任官员更有可能提高辖区内的创业精神。

关键词:制度环境; 官员更替; 创业精神

一、引言

创业在推动经济增长、促进区域发展、创造就业岗位、刺激创新水平等方面起到重要作用(Beugelsdijk and Noorderhaven,2004;Lazear,2004;Glaear,2007)。这在许多国家的经验研究中得到了支持(李宏彬等,2009)。不过,不同国家或区域的创业精神存在显著且相对稳定的差异性(Reynolds et al.,2003;Minniti et al.,2005;Freytag and Thurik,2010)。诺斯(North,1990)认为,许多有价值的行为的激励都是取决于制度质量,这就意味着创业活动与制度环境存在天然的关系(Batjargal,2003;Boettke and Coyne,2009;Hwang and Powell,2005;Sobel,2008)。制度对创业及创业企业的战略选择具有很大的影响,这已经有很多学者的研究(Meyer & Peng,2005;Peng,2003,2005,2006;Peng,Lee & Wang,2005;Wright,Fila-totchev,Hoskisson & Peng,2005)。将制度理论应用于创业研究是非常有价值的(Hoskisson,Eden,Lau,Wright,2000)。正如Baumol(1990,1993)所言,制度构建了经济活动的参与者选择创业还是其他职业的激励机制,也决定了其可能选择的创业类型。且在制度环境中,很重要的一点就是地区的政治环境(North,1990)。但早期这些研究都是从静态角度去分析地方政府的政策等对潜在创业者的影响,将政府及相关机构视为稳定不变,政府仍旧是一个抽象的“黑箱”,也就是说,前期的研究文献中我们往往只见“政府”而不见“官员”。但在现实情况中,政府由官员所组成,政府所表现出来的各种特征其实是作为实体官员的动机的外在表现(钱先航等,2011)。地方政府对企业行为的干预处于动态变化之中(陈艳艳、罗党论,2012),因为作为政治权力代表的重要政府官员可以通过法定的政治权力以改变经济政策、金融管制等体系,所以,地区经济增长的主要动力之一就可能在于政府官员(Jones and Olken,2005)。如此,地方官员是否推动区域创业精神等学术问题就具有比较重要的学术价值。

前期很少有学者从地方官员更替角度去分析区域的创业精神,不过很多学者从该角度分析了地方经济的增长问题。Jones和Olken(2005)通过考察1945—2000年间130个国家或地区领导人自然或意外死亡的事件,结果发现这些事件显著地影响到经济体的政策选择和经济增长,国家领导人的更替至少能够部分地解释经济增长的“大起大落”,并且会在缺乏权力约束的经济体中产生更大的影响。Tao(2003)的研究发现,自1987年以来,中国的总固定资产投资增长率的四次峰值分别出现在党的十三大、十四大、十五大和十六大召开的次年;王贤彬等(2008,2009)利用省长省委书记数据,考察了地方官员来源、去向、任期以及地方政府更替与经济增长之间的关系;徐清海和李兰芝(2006)采用了1989年至2004年近三届政府任期内的经济指标,得出了我国存在政府换届经济周期的结论;张军和高远(2007)分析了省级高级官员的任期限制和异地交流是否以及如何影响了地方的经济业绩;杨海生等(2010)的研究表明官员对其辖区内的经济增长的影响,既受到交流官员自身禀赋因素的影响,也受到当地资源禀赋的显著约束;李飞跃(2014)则利用各地区在建国初期从革命战争中继承下来的实际政治权力的分布状况,说明了这一初始的结构特征对此后的经济增长具有长期影响。当然也有个别学者得到相反的结论,比如杨海生、陈少凌、罗党论和佘国满(2014)分析了官员变更所引发的政策不稳定性对经济增长的影响作用,结果发现官员变更对经济增长具有显著的抑制作用,其中,不确定性预期对经济增长的负面影响更为突出。很明显,前期的这些研究都简单地假定官员的变更会自然地导致地方经济的增长,而忽略其间的创业过程等机制的重要性。

虽然创业精神从属于企业家个体的意志,但在中国分块经济治理下却总是和政治脱离不了关系(王贤彬,2010)。本文的研究表明,地方政府官员的更替对新上任官员产生了强有力的激励作用,并最终提升了所辖区域的创业精神;另外,由于中国地方官员治理的复杂性及相应的政治晋升的复杂性,政治激励对创业精神的促进作用存在明显的条件依存性,即新上任政府官员的年龄、角色变化与籍贯等将直接影响到辖区内的创业精神。所以本文从地方政府官员的动态变化角度去解释创业精神的形成机制,这一方面丰富了区域创业精神的研究成果,同时还为那些基于政府官员更替角度探讨区域经济增长的研究提供了新的视角。

下文结构安排如下:先对官员更替以及新上任官员的个体特征与区域创业精神的关系进行理论分析,得到相关的假设;之后介绍数据的收集与处理;其后是对数据进行统计分析,对假设进行检验并对结果进行讨论;最后是就论文进行总结。

二、理论与假设

(一)地方官员更替与创业精神

约翰逊、考夫曼和施雷弗(Johnson,Kaufman & Shleifer,1997)发现,转型国家一般存在两种经济制度,其一是相对低的税收负担、相对少的管制、较高的税收收入、政府部门的公共资源得到相对完善的规定;其二是相对高的税收负担、相对繁杂的管制、较低的税收收入、相对较少的公共资源。这些转型国家要实现“转型”的核心是创业,不过新创企业可以在正式的与非正式的经济制度体系中进行选择,即如果正式经济体系下的公共商品是高质量的,企业家将会选择创业,如此政府将获得税收并继续提供公共商品;如果正式经济体系下的公共商品是低质量的,企业家则不会选择创业,政府也将无法获得税收收入。所以改革政府服务进而为新创的私营企业提供条件是改革的核心。虽然诸如产权保护等制度安排是经济增长的源泉和动力(North and Thomas,1973;North,1981,1990),但这些经济制度的差异通常源于一些历史因素(Acemoglu, Johnson and Robinson,2001;Banerjee and Iyer,2005;Nunn,2008),这些历史因素通过改变政治权力分配进而影响经济体系的建立,并最终影响长期的经济发展绩效。另外,不确定的环境是影响企业投资、创新与创业的重要因素(Bernanke,1983;Bloom et al.,2007),其中政治环境是不确定环境的主要构成因素之一,所以政治环境是不可忽视的(Rodrik,1991)。另外,正如Alesina 和 Perotti(1996)所言,除国家整体层面的社会动荡及政治暴力外,政治情况则又主要是通过政府官员来体现,如此,政府官员的个人更替很自然地就对政治产生不稳定的影响。

中国的政治制度类似于一种“分权—权威制”(Xu,2011):一方面中国的政府层级结构呈现出“M”型组织(Qian and Xu,1993),即中国地方政府在分权改革之后,事实上已成为发展经济和稳定社会秩序的主要执行者(周业安等,2004),掌握着地方行政审批、土地征用、贷款担保、政策优惠等重要资源(周黎安,2008);另一方面,虽然我国各省份存在由于官员更替而导致的政治权力转移,但中央政府对省级官员的人事任命具有绝对的权威,这些官员的更替都是由中央决定的。中国改革开放以来,中央政府致力于经济发展,强调“发展就是硬道理”。同时,中央对地方官员的晋升标准也由过去的以政治表现为主转变为以经济绩效为主。尤其是1994年以后中国改革进入到了国有企业和金融、财税等领域的多项改革整体推进阶段,逐步形成了以经济增长为标准的地方政府官员考核与晋升制度:一是1993年正式推行GDP支出法核算之后,形成了以GDP指标为核心的地方官员考核标准;二是干部任用权也由过去的“下管两级”变为“下管一级”,县和县以上的各级地方政府都按照经济增长水平来考核和任用下一级官员。比如对于各省市而言,它们与中央政府之间就形成了一个经济增长市场,在这个经济增长市场上需求方只有中央一家,而供给方则是各个省区等地方行政区,即形成了一个买方垄断的市场(周黎安等,2007)。在这个买方垄断的市场上,各地方政府官员为了提高经济增长水平展开了锦标赛式竞争(周黎安等,2005,2007)。周黎安等(2005)甚至还发现,中央在考核地方官员的绩效时,会理性地运用相对绩效考核的方法以减少绩效评估的误差,这就更加增强了地方政府官员的激励效果。

政府官员的更替意味着法定政治权力的转移,新上任的地方官员在这种经济绩效为主的 “晋升锦标赛”机制下,为了实现自身的政治目标会受到强有力的激励,他们必须在任期内向上级传递可置信的政绩信号*Li and Zhou(2005)、周黎安等(2005)系统地验证了地方官员晋升与地方经济绩效的显著关联,地方 GDP增长速度每提高一个百分点,省长、省委书记晋升的可能性就显著地提高十个百分点。。于是新上任的官员更希望在新的工作岗位上做出比前任更为突出的成绩(王贤彬等,2009)。特别是中央政府的相对业绩考核将地方政府官员置于强有力的激励之中,他们相对于前任的经济绩效将明显地影响到其政治晋升的机会,因此他们在上任后会实施一些与前任不一样的或更加积极的经济政策。但一个核心的问题是,地方政府官员通过何种途径才能够最有效地实现自己的政治目标。本文认为在中国转型时期有效的方式之一是大力发展民营经济、提升地方创业精神。Schumpeter(1934)提出的“企业家是经济发展的唯一动力”的观点已成为一种常识,许多的研究表明了创业精神对经济增长的促进作用(Audretsch,2002;Van Stel,Carree & Thurik,2005;Carree et. al, 2002;Audretsch & Keilbach,2005;李宏彬等,2009)。比如Glaeser等人(1992)从理论和实证方面说明了创业精神的兴起使得区域的经济发展更具多样性,而多样性的提升有助于增加经济绩效;Feldman和Audretsch(1999)、Stel和Nieuwenhuijsen(2004)从企业数量、竞争方式的增加等角度验证了创业精神对经济增长的影响;Beugelsdijk和Noorderhaven(2004)发现战后欧洲54个区域的经济增长差异的主要根源在于创业精神的不同;Glaear(2007)的实证研究结果也显示创业精神有助于解释美国不同城市间的经济发展差异,他甚至发现城市的创业精神可以预测该城市未来三十年的人口和收入增长。就转型国家的研究而言,创业精神对区域经济增长的贡献也得了经验支持。比如李宏彬等(2009)利用中国1983—2003年省级面板数据,实证验证了企业家创业和创新精神对经济增长的正向影响。正如Blanchard(1997)所言,转型经济成长的关键在于创业精神、私有企业充当了成长的引擎。既然一个区域所拥有的创业精神对其长期的增长起到至关重要的作用,那么作为理性的政府官员,为了在锦标赛中获胜就会通过提升所辖区域的创业精神以提高GDP等经济指标的绩效。

基于上述分析,本文提出以下假设:

假设1:地方政府官员的变更将有助于提高所辖区域的创业精神。

(二)新上任官员的禀赋效应

考虑到中国地方官员治理的复杂性及相应的政治晋升的复杂性,本文认为,政治激励对创业精神的促进作用是有条件的,比如新上任地方政府官员的年龄、任期、学历、角色转换、籍贯等都可能在一定程度上影响到新上任官员的努力程度或所可能为辖区带来的资源流量。

1.新上任官员的年龄、任期与学历效应

中央在地方官员的治理上具有绝对的权威,能够决定地方官员的任免,但中央对地方官员的治理实际上是一个非常复杂的系统和过程,涉及到地方官员的发现、培养、选拔、使用、考核、监督等诸多的环节。1980年,邓小平提出干部队伍要实现“四化”;1982年,中央规定省部级干部任职不能超过65岁,制定了老干部离休与退休或退居二线的制度,废除了领导干部职务终身制。这些政策奠定了中国的干部人事管理制度改革的方向,使得地方官员更替成为一种常态;1990年7月颁布的《中共中央关于实行党和国家机关领导干部交流制度的决定》,开始有计划地实施领导干部交流,地方官员的更替变得更为频繁;2006年印发了《党政领导干部职务任期暂行规定》等3个文件,进一步对地方官员的任期进行了有效控制,明确规定了党政领导职务每个任期为5年,在同一职位上连续任职达到两个任期后不再推荐、提名或者任命担任同一职务,地方政府官员更替的频率再一次提升*全国政协委员、中国市长协会副会长兼秘书长陶斯亮曾经随机调查了我国150个城市,结果显示,在2002年到2006年的市长任期中,更换了一次市长的城市有92个(占61.3%),更换了两次的有38 个城市(占25.3% ), 一直没有更换的只有20 个城市(占13.3 %);陈艳艳、罗党论(2012)对2000—2008年277个地级市市长更替的统计发现了相似的结果。。

由于中央对地方官员的绩效考核既是分阶段的也是连续的,这对于相对年轻的地方官员而言将具有更强的推动辖区经济增长的动力,力图保持政绩上的良好记录(王贤彬等,2009;陈艳艳、罗党论,2012),所以相对年轻的官员上任后会更加“大刀阔斧”地实施新的经济政策、扩大投资以提高辖区的GDP等经济指标。区域创业精神,正如上文所言,由于其对整体经济水平具有促进作用,理性的地方官员也同样会在新上任时将其作为工作的重点。在地方政府官员距离退休还有较长时间时,他们会为了晋升而更加努力地推动辖区的创业活动、保持辖区创业精神,以便提高当地的经济增长水平;而随着官员接近退休年龄,他们推动新政策的动力就会放缓,即出现一种类似于“59岁”的现象。也就是说,当官员即将退休时,会意识到他努力与否、政绩如何都已不再重要了,因为他的卸任已经由于任免制度而决定了,如此他们在临近退休时会更倾向于选择无作为、选择不冒险,区域的创业精神也就被削弱了。基于此,本文认为,新上任的地方政府官员的年龄和辖区内创业精神之间并不是单调的线性关系,而是一种先升后降的倒U型关系。

任期是中央治理地方政府官员的重要手段。与西方国家不同,中国的官员任期制度相对而言比较隐性和不稳定,因为他们在任期内可能会晋升到更高的职位或被异地交流(张军等,2007),这就使得中国政府官员的任期时间往往是连续的。这种机制也使得地方政府官员在任期的初期会为了晋升而努力工作,于是他们倾向于采取新措施以超越前任的政绩表现,比如积极地推行新的经济政策。但值得注意的是,由于新政策一般不能在短期内显示出显著的实施成果,一些创业活动的成果可能需要更长的时间才能够显现出来。而政策效果未能在任期内充分地展现出来,他们就难以在中央政府考核中得到认可,反而会免费地为继任官员利用,这就类似于“前人栽树,后人乘凉”现象(陈艳艳,2012)。所以我们认为,新上任官员为了尽可能在任期内显示经济成果,会刻不容缓地在上任之初迅速推行新的经济政策,提高区域的创业精神,但随着任期的增加,地方政府官员则又将由于自己晋升预期的降低而减少工作的积极性(王贤彬、徐现祥,2008)。如此,本文认为,地方政府官员在任期间的辖区创业精神可能会呈现出先升后降的倒 U 型变动趋势。

最后,按照中央的干部任免制度,任用地方干部还要达到知识化的要求,所以相对于低学历的政府官员而言,那些具有较高学历的官员将更有机会得到晋升,他们为了实现自己的政治目标,这些高学历的新任官员将更有动机在任期内提高辖区的创业精神。

假设2A:新上任地方官员的年龄与辖区的创业精神呈现出先升后降的倒U型关系

假设2B:新上任地方官员的任期与辖区的创业精神呈现出先升后降的倒U型关系

假设2C:新上任地方官员的学历与辖区的创业精神呈现出正向相关的关系

2.地方官员的交流效应

除了1982年建立的官员退休制度外,对中国政府官员治理模式产生了深远影响的还有1990年建立起来的高级官员异地任职制度。2006年8月6日《党政领导干部交流工作规定》出台,其中第十五条规定:中央和国家机关、省级党政机关应当注意选调有地方工作经验的干部,特别是市(地、州、盟)、县(市、区、旗)党政领导班子中的优秀年轻干部到机关任职,同时,根据工作需要有计划地选派机关干部到地方任职。正是从这以后中央和地方的干部交流越来越频繁。实行官员强制退休制度实际上限制了高级官员的任期,而实行官员异地交流制度则不仅客观上限制了官员在同一地方的任期,且在一定程度上克服了地方官员的惰性与腐败,当然也进一步强化了中央对官员任免的决定权(浦兴祖,1999)。

总体而言,对于新上任的官员来说,存在以下几种角色转换或交流行为(王贤彬、徐现祥、李郇,2009):(1)职位的变化,比如一个本省的副省长晋升为本省省长,或者本省的副书记晋升为本省书记;(2)省区的变化,即跨省平行交流的书记或者省长;(3)中央部委到省区的变化,即从中央部委调到地方省区的官员。对于职位变化的情况,新任官员仅需要少量时间就可以适应新的职位、新的工作岗位,所以这种转化的成本是比较低的。对于由一省省长平调为他省省长、一省书记平调为他省书记的地方官员,尽管不需要对同一级别的工作岗位进行熟悉,但需要花更多的时间去熟悉新的工作省区现状(王贤彬、徐现祥、李郇,2009)。而对于那些从中央部委调任到地方省区的官员则往往需要对工作职位以及省区现状进行长时间的适应,所以更替的成本也比较高。而创业精神的结果一方面需要一定的稳定性才有可能形成,另一方面还需要较长的时间才有可能显现出来,所以在上述三种角色转变模式中,省区间的平行调任与中央部委调任到省区对创业精神的产出相对而言会更低些。另外,就省区间的变化与中央部委到省区的变化两者相比较而言,由于中央部委的官员具有其他省区间的交流官员所不具有的优势,比如他们跟中央关系密切、熟悉中央的意图,所以他们的到任有助于增强地方跟中央的关系,进而为地方争取到更多的中央资源(杨海生、罗党论、陈少凌,2010)*中国的地方政府历来很重视跟中央打好交道,这从各地在北京的驻京办的设立就可以看出。“各省区市、地级市甚至县都在北京设立办事处,有的驻京办目的就是跑‘部’钱‘进’”。转引自李松:《“驻京办”去向悬念》,《瞭望》2009年6月1日。。中央的支持将为创业精神的产出提供重要的物质基础与政策基础,所以相对于省区间的平行调动,中央部委调任到地方的官员将更有可能提高所辖区域的创业精神。基于此,本文得到以下假设:

假设3A:相对于省市间的平行调任与中央部委的调任,同一省市晋升的新上任官员更有助于提高所辖区域的创业精神

假设3B:相对于省市间的平行调任,中央部委调任而来的新上任官员将更有助于提高辖区内的创业精神

3.地方官员的籍贯效应

中国素来重视同乡情,因此很容易因为“地缘”而形成牢固的“人情网”、“关系网”。相对于异地籍贯的官员,那些本地籍贯的官员往往更容易和辖区的企业形成紧密的利益联盟,在资源分配时则更倾向于扶植现存的企业,进而阻碍新企业的进入,这最终会削弱企业家的创业精神(Glaeser et al. 2003;Johnson et al. 1997;Baumol 1990;Hodler 2009;Shleifer and Vishny;1996)。另外,从创业者的角度来看,过度与地方官员交往也可能并不是他们的创业初衷,额外花费更多的精力与地方官员接触自然会降低其创业期望收益,这也在一定程度上降低了这些企业家的创业动力(Aidis, R., Estrin, S., & Mickiewicz, T. M., 2012)。与此相对的是,那些来自外地籍贯的新上任官员则可以在一定程度上解决这种由于乡亲所导致的治理成本。基于此,本文提出以下假设:

H4:相对于本地籍贯,外地籍贯的新上任官员更有可能提高辖区内的创业精神。

三、数据来源

(一)样本数据

本文样本的分析对象为1993—2011年期间全国30个省、自治区、直辖市正职书记和省长、自治区主席、市长(以后通称为省委书记、省长)。其中,由于重庆的数据不完整,所以本文未将其纳入作为研究对象。本文使用的官员数据来自《中华人民共和国职官志》以及人民网、新华网等公布的干部资料。与官员相匹配的经济数据来自《新中国六十年统计资料汇编》、《中国统计年鉴》以及中经网的报告数据。在1993—2011年间,省长、省委书记更替是一种常态。这主要表现为,就全国而言,每年都有省长、省委书记更替。如图1所示,在1993—2011年间,更换次数为196次,平均每年10.32次,最大值为19次,出现在2003年,最小值为1次,出现在2009年(具体年度官员更替状况见附录)。由此也可以看出,地方重要官员的更替并不只是在党代会时才发生,实际上由于我国地方政府的重要官员是由中央直接任命,其更替可能是因为中央的提拔或降职,也可能是退休、交流、任期等制度规定所致(曹春芳,2013)。省委书记、省长更替是一种常态还表现为,1993—2011年间,每个省区都发生了省长、省委书记更替。如图2所示,省委书记、省长更换频率最高的是山西、青海和福建,达到9次,最低的是广东、广西、宁夏和新疆,仅有4次(具体各省区官员更替状况见附录)。

图1 1993—2011年期间全国每年省委书记、省长更替的次数分布

图2 1993—2011年期间省委书记、省长更替的频率比较

表1报告了地方官员更替时的具体特征。由结果可知,上任时的平均年龄都在57周岁左右,而官员任期一般为3年多。就新上任官员的籍贯而言,外地籍贯的官员人数要大于本地籍贯官员。从新上任官员角色变换的数据来看,由本省继任和外省市调入的官员占多数,而从中央调入的官员人数则相对较少。同时,通过新上任官员的学历数据可以发现,在1993—2005年间,拥有大学及以下学历的官员居多,但2005—2011年间,拥有研究生以上学历的官员呈上升趋势。

表1 省委书记、省长新上任时的描述性统计

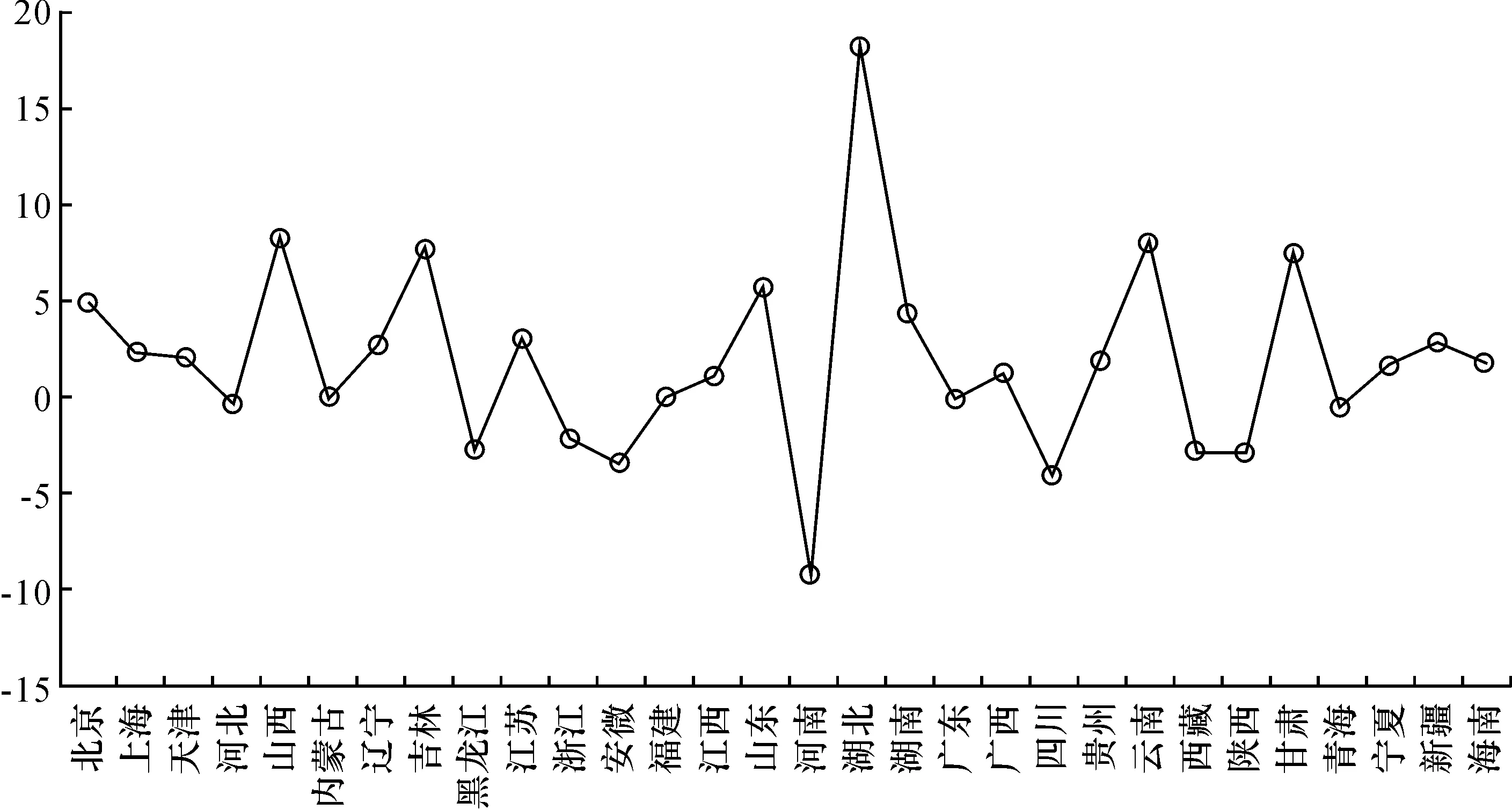

为了描述性统计省委书记、省长更替年份的辖区创业水平,我们首先计算各个省区官员更替年份的创业增长率的年平均值,以及非更替年份的平均值,然后比较二者的大小,如图3所示。在30个省份中,二者之差的最大值为18个百分点;最小值接近-10个百分点,19个省份的差值大于零,所有差值的平均值为0.019。这意味着,就平均而言,省委书记、省长更替年份的辖区创业精神大于非更替年份的创业精神。下文将深入分析地方政府官员更替及新上任官员的个体特征对所辖区域的创业精神的影响。

图3 1993—2011期间省委书记、省长更替年份与非更替年份的辖区创业精神比较

(二)变量测量

1.被解释变量

区域创业精神(Entrepreneurship)。Hbert 和 Link(1989)指出“新的进入”即为企业家创业精神。现有文献关于企业家创业精神的衡量,一般选用自我雇佣比率、企业所有权比率、企业进入率和退出率等(如Georgellis and Wall,2000;Beugelsdijk and Noorderhaven, 2004;Audretsch and Fritsch,2003; Glaear,2007)。基于此,本文选择地方政府官员辖区的私营企业和个体户数量的增长率作为衡量辖区创业精神的指标,该指标能够动态地反映创业精神的变化程度。

2.解释变量

(1)地方官员更替(Turnoveri,t),这是一个哑变量。省委书记和省长的更替一般发生在某年中的某个月份。我们借鉴Li和Zhou(2005)、张军和高远(2007)以及王贤彬和徐现祥(2008)对官员任期的处理,对于省委书记或省长在一年中的1—6月离任的,我们将该省份当年记为更替年份,赋值为l;对于在一年中的7—12月离任的,我们将该省份下一年记为更替年份,赋值为1,否则为0。(2)官员年龄(Agei,t),是指官员担任辖区省委书记或省长时的实际年龄。(3)官员任期(Tenurei,t)。由于官员开始担任某一职位的时间通常都不是某年的开始月份或者结束月份,而是在年中的某一月份开始的。因此,参照王贤彬(2008)的做法,对于在一年中的 1—5 月上任的,我们将该年记为该官员在该省份该职位的开始年份;对于在一年中的 6—12月上任的,我们将该年的下一年记为该官员在该省份该职位的开始年份。(4)官员的受教育水平(Educationi,t)。这是一个哑变量,即当官员的学历为硕士研究生及以上时,取值为1,否则取值为0。(5)新上任官员的角色转换。地方官员的更替主要存在三种不同的方式(陈艳艳、罗党论,2012):官员由本省晋升、官员由外省调任、官员从中央调入。基于理论假设,本文以官员由本省晋升的样本为参照项,设置了两个哑变量,即当官员由外省调任(Fromoutproi,t)取值为1,否则取值为0;当官员由中央调入(Fromceni,t)时取值为1,否则取值为0。(6)新上任官员的籍贯(Nonnativei,t),这是一个哑变量,即若新上任的官员籍贯为非任职地则取值为1,否则取值为0。

3.控制变量

一些宏观因素、区域因素与产业因素等也可能对创业精神形成一定程度的影响。本文参考Hessels和Gelderen(2008)的做法,控制了辖区人均生产总值(GDPi,t-1)、辖区人口增长率(Populationi,t-1)、辖区大学生毕业人数(Graduatei,t-1)、辖区第三产业占GDP的比值(ServiceIni,t-1)以及交通基础设施(Roadi,t-1)。同时,由于经济发展水平的不同可能对辖区创业产生影响,本文还控制区域的效应,即将东部省份(East)的样本设计为1,其他为0;同时控制了辖区的制度化进展程度,即控制了市场化指数(Marketi,t-1)。最后,考虑到随着时间变化可能存在扰动因素,本文进一步控制了年度效应。

表2报告了主要变量的含义、代码与描述性统计。

表2 主要变量的描述性统计

四、检验结果与讨论

(一)基本检验结果

在本小节,我们将规范地实证检验地方政府官员的更替以及新任官员的禀赋是否会影响到所辖区域的创业精神。具体的实证模型如下:

(1)

上式(1)中,i代表省份,t代表年份,Entrepreneurshipi,t代表各省区的创业精神,Turnoveri,t代表地方官员更替,Nonnativei,t代表新任官员籍贯,Fromoutproi,t代表新上任官员由外省平行调入,Fromceni,t代表新上任官员来自中央部委,Agei,t代表新上任官员的年,Tenurei,t代表官员在该辖区的任期,Educationi,t代表官员的受教育水平;Controlsi,t-1为一系列控制变量,ε为随机扰动项。

表3报告了回归结果。表3中的模型(1)检验了地方官员更替与创业精神,结果表明,官员更替显著为正(Beta=0.022,p<0.05),并且在后续的各个模型中该变量仍旧非常的显著(p<0.05)。假设1得到验证。这意味着官员更替是促进辖区创业的因素之一。在晋升锦标赛的机制下,我们有理由认为,新上任的官员更希望在新的工作岗位上做出比前任更为突出的成绩,而在中国转型时期,作为理性的政府官员会将大力发展民营经济、提升地方创业精神作为提升绩效的有效方式之一。

表3中的模型(2)—(6)检验了新上任地方官员的个体特征与辖区创业精神之间的关系。模型(2)中新上任官员的年龄的平方为负,但不显著,不过在模型(7)的全变量模型中则发现年龄的平方显著为负(Beta =-0.001,p<0.1),一次项则显著为正,这与假设2A的预测是相吻合的。这一结果表明,年龄较小的官员有更强的政治抱负,他们会为了晋升而努力推动辖区的创业投入,保持辖区活力,而随着官员离退休年龄越来越近,其推动新政策的动力会放缓,地方的创业动力减弱。模型(3)中的任期的一次项与二次项都不显著,且在全变量模型(7)中这些因素仍然不显著,所以假设2B并没有得到验证,这就意味着任期并没有显著地影响到区域的创业精神。模型(4)中的学历的作用系数也不显著,且在全变量模型(7)中该因素仍然不显著,所以假设2C也没有得到验证,这就意味着中国地方政府官员的学历并非是一个很有效的晋升标准。

模型(5)中有关不同省市间平行调任的作用系数显著为负(Beta=-0.043,p<0.05),且在模型(7)的全变量模型中仍然显著为负;同时中央部委调任的作用系数为正但不显著,且在模型(7)的全变量模型中为正但不显著,所以假设3A得到了部分验证。这说明由一省省长平调为他省省长、一省书记平调为他省书记的地方官员,尽管不需要对同一级别的工作岗位进行熟悉,但需要对新的工作省区予以熟悉(王贤彬、徐现祥、李郇,2009)。而创业精神的结果一方面需要一定的稳定性才有可能形成,另一方面还需要较长的时间才有可能显现出来。另外,本文对不同省市平调的作用系数与中央部委调任的作用系数进行t检验,发现它们存在显著的差异性(p<0.05),这与假设3B的预测是一致的,即来自中央部委的地方官员相对于平行调任的地方官员更有助于提高区域的创业精神。模型(6)中的新上任官员的外地籍贯系数显著为正(Beta=0.021,p<0.05),且这一结果在全变量模型(7)中仍然显著(p<0.05)。这与假设4的预测相一致,即本地官员更有可能因“地缘”而形成牢固的“人情网”和“关系网”,这会促使地方政府更多地保护辖区原有企业,进而在资源分配等政策上不利于创新企业的发展。

(二)稳健性检验

由于官员更替并非随机选择,而是由上级部门根据官员特征、政绩等多方面综合考察决定的,由此可能导致结果存在选择性误差,使得结果存在非稳健性。为此,本文参照王贤彬(2009)、钱先航(2012)以及徐业坤等(2013)的做法,采用Heckman两步法来修正这种偏差。我们首先构建一个官员更替的选择模型,然后计算出逆米尔斯比率(Inverse Mills Ratio),对官员更替可能存在的内生性问题进行控制。由于官员的任期和年龄已是本文的解释变量,因此对于官员更替的选择模型(Probit模型), 解释变量选择为官员的学历。从而,模型的选择为:

表3 地方官员更替与创业精神检验结果

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;年份效应的结果未列示,括号内数字为标准误

Probit(Turnover)=α0+α1Education+α2Experience+ε

(2)

对样本数据的回归结果为:

Probit(Turnover)=-0.411+0.068Education+0.039Experience

(3)

根据这一模型,我们计算出逆米尔斯比率imr,然后带入模型(1)-(7)中,回归报告见表4。从回归结果来看,imr并没有通过显著性检验,但是官员更替对创业精神的影响仍然显著为正。这说明在考虑了可能存在的内生性和样本选择偏差后,官员更替显著地促进了辖区创业水平这一结论是稳健的。至于新上任官员的年龄、任期、学历,以及角色转换与籍贯的影响作用与上述表5完全一致。

表4 Heckman两步法检验结果

注: ***p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1;年份效应的结果未列示,括号内数字为标准误

(三)进一步分析

地方官员作用的发挥也受制于中央的重大政策变动,例如1992年邓小平南巡讲话,事实上已经确定了私营企业的合法性问题,作为政策执行者的地方官员会响应中央的号召,积极地推行有利于创业的政策。同样,党的十七大提出了扩大就业发展战略、实施促进以创业带动就业的战略部署,将创业在国民经济中的地位提到了一个新的高度。为了检验中央领导人变动对辖区创业带来的影响,本文按照领导人变更,分别以邓小平逝世年份1997年和胡锦涛上任年份2003年作为分界点,分为三个阶段:1993—1997(Stage1),1998—2003(Stage2)、2004—2012(Stage3)。为避免共线性,以第三个阶段(Stage3)作为参照项,回归结果如表5所示。通过表5中的模型(1)-(7)可知,在加入分阶段时间虚拟变量后,官员变更对辖区创业精神仍有显著的正效应,新上任官员的个体特征,比如年龄、任期、学历以及角色转换与籍贯的作用与上述表3完全一致。同时,我们发现Stage1的回归系数在各个模型中显著为正(p<0.01),Stage2的回归系数在各个模型中则显著为负(p<0.05),即邓小平在任期间对私营企业合法性的确定以及十七大召开后对创业的重视都有利于辖区创业水平的发挥。这也进一步说明了中央领导人的不同将对地方创业精神产生显著的差异性影响;同时也意味着在政治集权与经济分权的制度组合之下,中国地方政府仍旧具有较高的制度执行效率。

表5 地方官员更替与创业精神

注: ***p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1;年份效应的结果未列示,括号内数字为标准误

五、结束语

许多学者继North的开创性贡献(North and Thomas,1973;North,1981;North,1990)之后,逐渐关注到了制度尤其政治制度对经济增长的影响(Shleifer and Vishny,1993;Delong and Shleifer,1993;La Porta et al.,1998)。政府官员作为政治权力的代表,他们可以通过法定的政治权力改变经济政策。所以政府的换届和官员的人事变化会使得各届政府的经济增长目标和宏观调控的具体手段都有所不同(杨海生等,2014)。改革开放以来,一个不容忽视的事实是,中国的地方官员在经济发展中扮演了重要的角色,他们在推动经济体制改革、招商引资、发展民营经济、改善地方基础设施、区域经济合作等方面都发挥了重要作用(周黎安等,2004)。地方政府官员之所以对当地经济发展体现出兴趣和热情,其根源之一在于中国干部的人事制度安排形成了巨大的激励与约束效应(王贤彬、徐现祥,2011),他们的更替对经济增长、经济改革的影响也就自然不可忽视(Jones and Olken,2005)。

本文基于1993—2011年期间的省市官员更替的数据,对他们辖区内的创业精神进行了分析,结果发现:第一,在地方政府官员的锦标赛竞争中,由于他们能否得到提拔晋升主要地取决于地方经济,这就使得理性的地方政府官员会倾向将工作的重点放在区域创业精神的培养上,所以地方官员的更替对区域创业精神产生显著的促进作用。第二,中国的政治晋升激励的作用是有条件的。首先,年龄是影响地方官员仕途晋升的重要因素,如果他们在晋升时的年龄已经超过某个阈值,那么他们进一步获得晋升的可能性就小于那些年轻的官员,以至于出现了区域创业精神与新上任官员年龄呈现一种先升后降的倒U型关系。其次,从外省市平行调入的官员对辖区创业精神的贡献不如同一省市晋升的官员,且外省市平行调入的官员又显著不如中央部委调入的创业精神效应。最后,新上任地方官员的籍贯也显著地影响到辖区内的创业精神,即来自外地籍贯的政府官员由于克服了乡亲所导致的治理成本而提高了辖区的创业精神。第三,本文的进一步研究还发现,地方创业精神与每一代中央领导人的大政方针紧密相关,比如邓小平在任期间对私营企业合法性的确定及十七大召开很显著地提高了各区域的创业精神。这意味着在政治集权与经济分权的制度组合下,中国地方政府仍旧具有较高的制度执行效率。

致谢:感谢上海财经大学民营企业竞争力研究中心(CPEC)的数据支持。

[参考文献]

陈艳艳,罗党论. 地方官员更替与企业投资. 经济研究,2012,(2).

李飞跃,张冬,刘明兴. 实际政治权力结构与地方经济增长:中国革命战争的长期影响. 经济研究,2014,(12).

李宏彬,李杏,姚先国,张海峰,张俊森. 企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响. 经济研究,2009,10:99—108.

浦兴祖,李春成. 中国的社会主义代议民主共和制政体——层析我国人大制度的含义. 人大研究,1999,10:24—26.

钱先航,曹廷求,李维安. 晋升压力、官员任期与城市商业银行的贷款行为. 经济研究,2011,12:72—85.

钱先航. 官员更替与贷款增长——基于城市商业银行的实证研究. 世界经济文汇,2012,03:41—57.

王贤彬,徐现祥. 地方官员来源、去向、任期与经济增长——来自中国省长省委书记的证据. 管理世界,2008,03:16—26

王贤彬,徐现祥,李郇. 地方官员更替与经济增长. 经济学(季刊),2009,04:1301—1328.

王贤彬,徐现祥,周靖祥. 晋升激励与投资周期——来自中国省级官员的证据. 中国工业经济,2010,12:16—26.

徐清海,李兰芝. 中国经济的政治周期. 三峡大学学报(人文社会科学版),2006,06:92—94.

徐业坤,钱先航,李维安. 政治不确定性、政治关联与民营企业投资——来自市委书记更替的证据. 管理世界,2013,05:116—130.

杨海生,罗党论,陈少凌. 资源禀赋、官员交流与经济增长. 管理世界,2010,05:17—26.

杨海生,陈少凌,罗党论,佘国满. 政策不稳定性与经济增长——来自中国地方官员变更的经验证据. 管理世界,2014,09:13—28+187—188.

张军,高远. 官员任期、异地交流与经济增长——来自省级经验的证据. 经济研究,2007,11:91—103.

周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因. 经济研究,2004,06:33—40.

周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究. 经济研究,2007,07:36—50.

周黎安. 中国地方政府公共服务的差异:一个理论假说及其证据. 新余高专学报,2008,04:5—6.

周业安,冯兴元,赵坚毅. 地方政府竞争与市场秩序的重构. 中国社会科学,2004,01:56—65+206.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A., 2001, Reversal of fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income distribution(No. w8460). National bureau of economic research.

Aidis, R., Estrin, S., & Mickiewicz, T. M., 2012, Size matters: entrepreneurial entry and government. Small Business Economics, 39,(1), 119—139.

Alesina, A. and R. Perotti, 1996, “Income Distribution, Political Instability and Investment”, European Economic Review, Vol. 40(6), pp.1203—1288.

Audretsch, D. B., & Fritsch, M., 2002. “Growth regimes over time and space”. Regional Studies, Vol. 36(2), 113—124.

Audretsch, D. B., & Keilbach, M., 2005. “Entrepreneurship capital and regional growth”. The Annals of Regional Science, Vol. 39(3), 457—469.

Banerjee, A., Iyer, L., & Somanathan, R., 2005. “History, social divisions, and public goods in rural India”. Journal of the European Economic Association, Vol. 3(2-3), 639—647.

Batjargal, B., 2003, “Social capital and entrepreneurial performance in Russia: A longitudinal study”, Organization Studies, Vol. 24(4), pp. 535—556.

Baumol W., 1990, “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive”, Journal of Political Economy, Vol. 98(5), pp. 893—921.

Baumol, W. J., 1993. Entrepreneurship, Management, and the Structure of Payoffs.

Bernanke B. S., 1983, “Irreversibility, Uncertainty and Cyclical Investment”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 98(l), pp.85—106.

Beugelsdijk S. and Noorderhaven N., 2004, “Entrepreneurial Attitude and Economic Growth: A Cross-section of 54 Regions”, Annals of Regional Science, Vol. 38(2), pp. 199—218.

Blanchard, Olivier J., 1997, “The Economics of Post-Communist Transition”, Oxford University Press, Clarendon Lectures, forthcoming.

Bloom, N., S. Bond and J.van Reenen, 2007, “Uncertainty and Investment Dynamics”, Review of Economic Studies, Vol. l74(2), pp.391—415.

Boettke, P. J., & Coyne, C. J., 2009, “Context matters: Institutions and entrepreneurship”, Now Publishers Inc.

Carree, M., Van Stel, A., Thurik, R., & Wennekers, S., 2002. “Economic development and business ownership: an analysis using data of 23 OECD countries in the period 1976—1996”. Small business economics, Vol. 19(3), 271—290.

Feldman, M. P., & Audretsch, D. B., 1999. “Innovation in cities: Science-based diversity, specialization and localized competition”. European economic review, Vol. 43(2), 409—429.

Georgellis, Y., & Wall, H. J., 2000. “What makes a region entrepreneurial? Evidence from Britain”. The Annals of Regional Science, Vol. 34(3), 385—403.

Glaeser E., 2007, “Entrepreneurship and the City”, Working paper.

Glaeser, E., Scheinkman, J., & Shleifer, A., 2003, “Injustice of Inequality”, Journal of Monetary Economics, Vol. 50, pp. 199—222.

Hébert, R. F., & Link, A. N., 1989. “In search of the meaning of entrepreneurship”. Small Business Economics, Vol. 1(1), 39—49.

Hessels, J., Van Gelderen, M., & Thurik, R., 2008. “Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers”. Small Business Economics, Vol. 31(3), 323—339.

Hodler R., 2009, “Industrial Policy in an Imperfect World”. Journal of Development Economics, Vol. 90(1), pp. 85—93.

Hoskisson, R. E., Eden, L., Lau, C. M., & Wright, M., 2000. Strategy in emerging economies. Academy of management journal, Vol. 43(3), 249—267.

Hwang, H., & Powell, W. W., 2005, “Institutions and entrepreneurship”, In Handbook of entrepreneurship research,pp. 201—232. Springer US.

Johnson S., Kaufmann D., Shleifer A., 1997, “Politics and Entrepreneurship in Transition Economies”. Working Paper No 57, William Davidson Institute, University of Michigan.

Jones, B. and B. Olken, 2005, “Do Leaders Matter? National Leadership and Growth since World War II”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 120(3), pp. 835—864.

La Porta, R., & Lopez-de-Silanes, F., 1998. “Capital markets and legal institutions. Beyond the Washington consensus: Institutions matter”, 73—92.

Lazear E., 2004, “Balanced Skills and Entrepreneurship”, American Economic Review, Vol. 94(2), pp. 208—211.

Meyer, K. E., & Peng, M. W., 2005, “Probing theoretically into Central and Eastern Europe: Transactions, Resources, and Institutions”, Journal of International Business Studies, Vol. 36(6), pp. 600—621.

Minniti, M. A., Arenius, P., & Langowitz, N. S., 2005, “Global entrepreneurship monitor: 2004 Report on Women and Entrepreneurship”. Center for Women's Leadership at Babson College.

North, D. C., 1981. “Structure and change in economic history”. Norton.

North, D. C., & Thomas, R. P., 1973. “The rise of the western world: A new economic history”. Cambridge University Press.

North, D.C. 1990, “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge: Cambridge University Press.

Nunn, N., & Trefler, D., 2008. “The boundaries of the multinational firm: an empirical analysis”. The organization of firms in a global economy, 55—83.

Peng, M. W., & Delios, A., 2006. “What determines the scope of the firm over time and around the world? An Asia Pacific perspective”. Asia Pacific Journal of Management, Vol. 23(4), 385—405.

Peng, M. W., & Zhou, J. Q., 2005, “How Network Strategies and Institutional Transitions Evolve in Asia”. Asia Pacific Journal of Management, Vol. 22(4), pp.321—336.

Peng, M. W., 2003, “Institutional Transitions and Strategic Choices”, Academy of Management Review, Vol. 28(2), pp. 275—296.

Peng, M. W., Yamakawa, Y., & Lee, S. H., 2010. “Bankruptcy Laws and Entrepreneur-Friendliness. Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 34(3), 517—530.

Qian, Y., & Xu, C., 1993. “Why China's economic reforms differ: the M-form hierarchy and entry/expansion of the non-state sector”. The Economics of Transition, Vol. 1(2), 135—170.

Reynolds P. D., Bygrave W. D., Autio E. and Others A., 2003, “Global Entrepreneurship Monitor”, Executive Report, London Business School.

Rodrik, D., 1991, “Political Uncertainty and Private Investment in Developing Countries”, Journal of Development Economics, Vol. 36(2), pp. 229—242.

Schumpeter J.A., 1934, “The Theory of Economic Development”, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Shleifer A., & Vishny R., 1993, “Corruption”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 108(3), pp. 599—617.

Shleifer, A., & Vishny, R. W., 1996. “A survey of corporate governance. The journal of finance”, Vol. 52(2), 737—783.

Sobel, R. S., 2008, “Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, Vol. 23(6), pp. 641—655.

Tao Y., “Rationalization of Political Business Cycle in China”, Presented in the International Conference on “The Rise of China Revisited: Perception and Reality”, Institute of International Relations, National Chengchi University, December 11—12, 2003.

Van Stel, A. J., & Nieuwenhuijsen, H. R., 2004. “Knowledge spillovers and economic growth: an analysis using data of Dutch regions in the period 1987—1995”. Regional Studies, Vol. 38(4), 393—407.

Van Stel, A., Carree, M., & Thurik, R., 2005. “The effect of entrepreneurial activity on national economic growth”, Small business economics, Vol. 24(3), 311—321.

Xu, C., 2011. “The fundamental institutions of China's reforms and development”. Journal of Economic Literature, 1076—1151.

【责任编辑:许玉兰;责任校对:李青果,李冠兰】

*收稿日期:2015—11—18

基金项目:国家自然科学基金项目(71172140;71372037);上海财经大学创新团队支持计划资助项目

作者简介:贺小刚,上海财经大学国际工商管理学院(上海 200433),上海财经大学浙江学院工商管理系(金华 321013);

DOI:10.13471/j.cnki.jsysusse.2016.03.020

朱丽娜,上海财经大学国际工商管理学院(上海 200433)。