长江三角洲(江苏)地区第四纪地层沉积分区及沉积特征

苗巧银,宗开红,陈火根,骆 丁(1.江苏省地质调查研究院,江苏·南京 210018;2.国土资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏·南京 210049)

长江三角洲(江苏)地区第四纪地层沉积分区及沉积特征

苗巧银1,2,宗开红1,2,陈火根1,2,骆 丁1,2

(1.江苏省地质调查研究院,江苏·南京 210018;2.国土资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏·南京 210049)

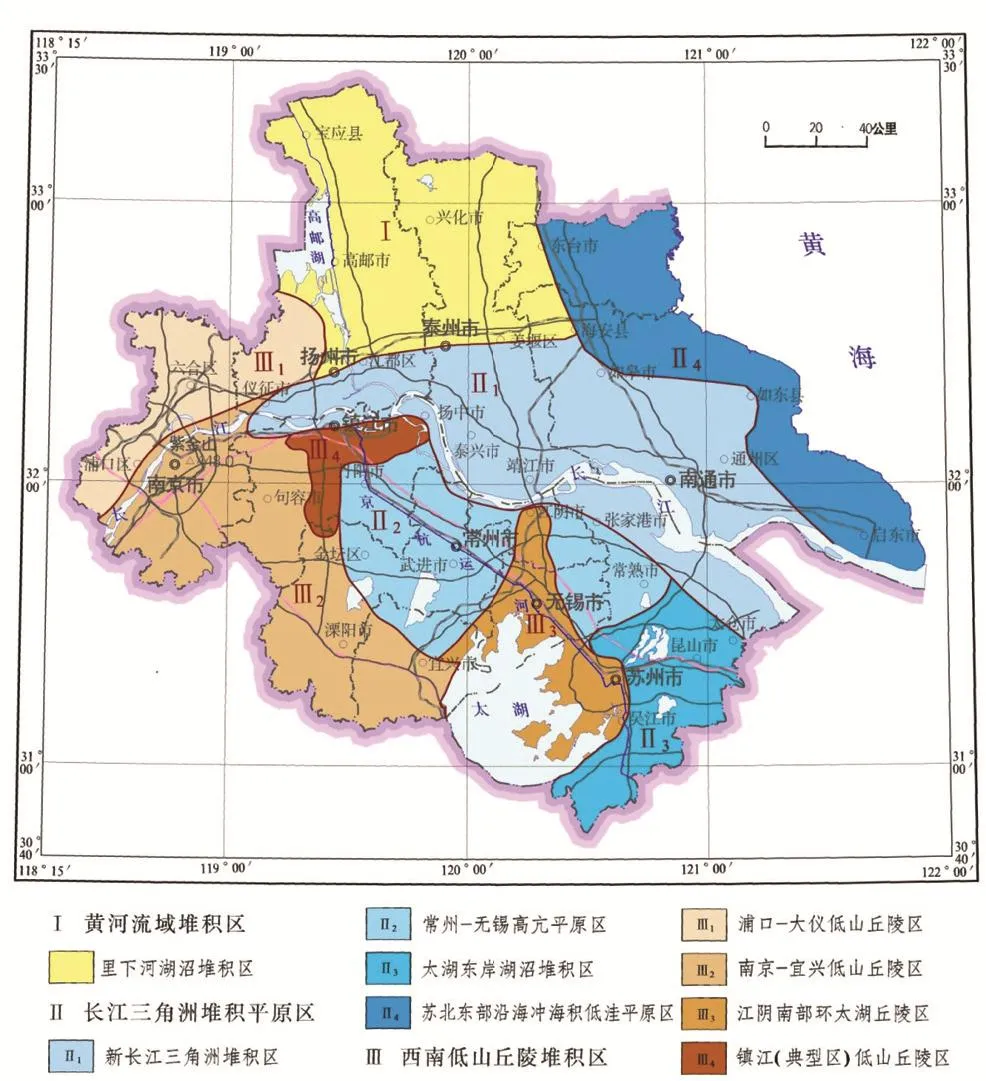

摘 要:通过对长江三角洲(江苏)地区第四系早更新世、中更新世、晚更新世、全新世各时期岩相古地理演化特征并结合岩相沉积分布及剖面图纵横向展布规律的分析,将整个研究区划分为三大沉积单元9个沉积分区,即黄淮流域堆积区(I):里下河湖沼积平原区(I);长江三角洲堆积区(II): 新长江三角洲堆积平原区(II1)、常州—无锡高亢平原区(II2),太湖东岸湖沼积平原区(II3—苏州重点城市区)、东部沿海冲海积低平原区(II4);低山丘陵堆积区(III):浦口—大仪低山丘陵区(III1)、南京—宜兴低山丘陵区(III2)、江阴南部环太湖丘陵区(III3)、镇江低山丘陵区(III4),阐述了9个沉积分区的划分依据和第四系沉积特征。

关键词:长江三角洲;第四系;沉积特征;沉积单元;沉积分区

电子邮箱: 178129037@qq.com

联系电话: 025-84368739

长江三角洲江苏区域的研究工作多集中在苏北平原、南黄海盆地和新长江三角洲区域,却从未将这三个区域以及长江以南连在一起进行过整体的研究,尤其是各区块之间沉积相纵横相展布及相变关系的研究更为欠缺。目前研究较多的是苏北平原和南黄海盆地的构造成因,以及区域内某一个钻孔的磁性,海侵,或者全新世的长江岸线变迁等,均未将全区系统地进行分区。

此次结合中国地质调查局“长江三角洲重点地区(江苏)三维地质调查”的项目要求,对长江三角洲(江苏部分)进行第四纪沉积区块划分,并对第四纪时期各区块沉积环境的演化和各沉积分区岩相特征进行分析,将各区块岩相变化关系配备相应时期岩相古地理图。所以本文是首次将各区块连成一体,来讨论各沉积区块沉积体系之间的演化关系。

1 工作区区域地理特征

工作区为长江三角洲地区江苏域,包括南京(不含溧水、高淳)、苏州、无锡、常州、扬州、泰州、南通、镇江及盐城东台市等9个城市在内的城市群区域,地理座标为东经119°4′18″~122°00′00″、北纬30°45′40″~32°57′10″(图1),面积约50300km2,占全国国土面积的0.417%。该地区区位得天独厚,自然禀赋优良,交通便利,经济和科教实力雄厚,是我国经济最发达,城市化程度最高,对国家财力贡献最大,发展条件最好、发展水平最高、极具活力的地区之一。

区内总的地貌景观主要由长江三角洲平原和部分丘陵、垅岗与残丘组成。平原区地势平坦,水系发育,河流纵横交错,分布较多大小不等的湖泊,如太湖、 湖、阳澄湖等,构成发达的网状水系,地形为西南高北东低,平均状分布。工作区西南部外围边缘为低山丘陵,东部为南黄海,北为黄淮冲积平原,海拔在7m以下。丘陵、残丘主要集中在苏州—宜兴—镇江一带的西南部,在平原中呈孤岛屹立在广阔的平原之上。

图1 工作区地理位置及钻孔分布Fig.1 Geographic location and drilling distribution of the working area

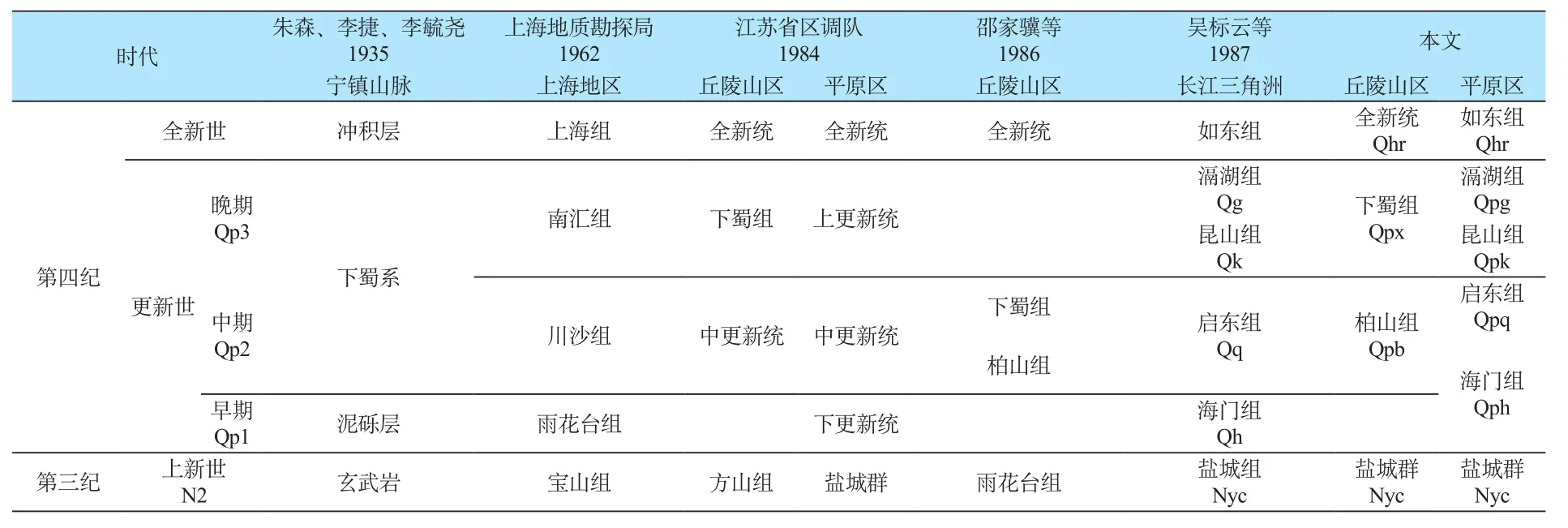

2 长江三角洲第四系地层划分沿革

第四纪研究中,长江三角洲是世界上最早引起学术界关注的三角洲之一,早在130多年前,Mosseman(1877)就专题研究过长江三角洲,丁文江(1919)则率先探讨过长江三角洲的成因。然而,长江三角洲第四纪地层的研究,是随着上海供水和城市建设发展起来的,并在20世纪20年代陆续有成果发表(Chatley, 1926;Cressey, 1928)[1]。

新中国成立后,为适应国家经济建设的需要,地质勘查和一些教学科研单位在开展大规模的水文、工程地质勘察和资源调查中,对长江三角洲的地貌、第四纪地质先后进行了大量的调查研究工作[2]。华东师范大学陈吉余院士等学者(陈吉余等, 1959;梅安新, 1959)对长江三角洲的地貌、第四纪地质和新构造运动的广泛研究,论证了长江三角洲的发育形成过程及地貌分区,对于基岩以上的松散沉积物,根据岩性分析统归为第四系,当时认为长江三角洲东部疏松地层的底部砾石与“雨花台砾石层”相当。1975年同济大学汪品先院士等系统应用微古分析和孢粉分析手段,建立了具有代表性的上海面粉厂钻孔第四纪地层序列,对这套松散地层经历的气候演变和海陆变迁,作了比较详细的研究和划分。1987年由吴标云和李从先等主编完成的《长江三角洲第四纪地质》是上世纪在长江三角洲地区进行的资料最丰富、最详细的第四纪专题研究工作;李从先和汪品先的《长江晚第四纪河口地层学》专著[3],建立了三角洲地区第四纪地层沉积演化的多种理论和模式,扭转了单一地层学研究重塑古环境的方法。随着长江三角洲地区城市化发展进一步加速,基础性地质调查工作也大量开展,同时产生了大量具有代表性的学术文献[4~10]。

结合以上众多研究成果,本次工作采用多重地层划分方法对长三角地区第四系地层进行划分。结合本区第四纪岩性组合特征、沉积相、沉积旋回,同时按照现今国际第四纪命名方法采用Qh、Qp两分法,自下而上分为海门组、启东组、昆山组、滆湖组和如东组5个岩石地层单位12个时段(Qhr3、Qhr2、Qhr1、Qpg3、Qpg2、Qpg1、Qpk、Qpq2、Qpq1、Qph3、Qph2、Qph1);另外分布于西南部丘陵山区和孤山、残丘边缘的灰黄、棕黄、棕红色黏土、亚黏土等归为下蜀组,时代为中更新统上段至上更新统。 地层的划分与对比见表1。

表1 长江三角洲(江苏)地区第四系划分沿革Table 1 The evolution of Quaternary strata division in Yangtze River Delta (Jiangsu)

3 长江三角洲第四系岩相古地理

图2 太仓—宝应第四系地质结构剖面(NW向)Fig.2 The profle of Quaternary geological structure along Taicang-Baoying

本次项目施工第四系钻孔47个,且进行了详细的古地磁、测年、微古、化学分析等测试,并结合苏州城市地质调查、镇江城市地质调查、江都区调以及地热等项目所施工的100余个钻孔进行综合分析和研究,绘制了北北西向剖面便于观察长江古河道及沉积相纵向横向变化(图2),并绘制第四系各时期岩相古地理图4幅,剖面图与岩相古地理图相对应较为直观地展示了沉积相相变,对整个长江三角洲沉积分区提供了可靠依据。

3.1 早更新世岩相古地理特征

受全球气候影响,本区气候亦由新近纪暖热湿润转变为温和略显干凉、寒冷,随着西部山地的抬升,水系切割强烈,贯穿一系列盆地后东流入海,长江进入一个新的发展演化阶段。本区除江都-扬中-靖江以西为山地外,河水淹没全区。随着水流扩散,河床侧向侵蚀加强,泥砂呈辐射状扩展,并不断地加积,形成一套以含砾粗砂、中细砂为主的河床相沉积,充填在上新世末期杂色黏土层之上(图3)。

图3 长江三角洲(江苏)地区早更新世末期(Qp13)岩相古地理Fig.3 The lithofacies and paleo-geography of the early Pleistocene (Qp13)in the Yangtze River Delta (Jiangsu)

早更新世应属于喜山运动第三幕,其特点是由上新世的上升运动转入缓慢而有节奏的沉降运动,气候由温暖湿润而凉爽演化为温和略显干凉,冷暖交替频繁,但变幅较小,与上新世沉积环境相较迥然有别[1]。因此,沉积相发生了显著变化。镇江—宜兴以西地区山麓山间和内部残丘、低山丘陵外围堆积了山麓相,其岩性主要为棕黄、黄褐色黏土、砂质黏土,厚层状,底部往往含砾或碎石,其中富含钙质结核和铁锰小球,组成山前低斜平原和山前斜地。常州—无锡—苏州太仓一带发育湖相,岩性为棕黄、灰黄、黄褐色黏土、粉质黏土,且夹薄层粉土,水平层理发育,组成高亢平原或湖积平原,局部发育河流相,河道带以灰、灰黄色砂、含砾砂为主,河间带则以棕黄、褐黄色黏土、粉质黏土为主,两者构成二元结构,一般有两个韵律层,厚者可达四个韵律层。砂层中含砂姜,黏性土中含钙质结核和铁锰小球,组成区内较广泛的冲积平原。长江中上游流域植被的覆盖面积大大减小,流域补给长江古河床的水量减少,导致河流侧向侵蚀作用减弱,而下切作用增强。长江三角洲地区古地理环境发生明显变化。由于水量的减少,海平面降低,古河床的位置发生迁移[1,11]。

3.2 中更新世岩相古地理

中更新世早期,在世界各地气温普遍回暖影响下,长三角地区气温逐渐回升,气温升高的结果是雨量的骤然增多和海平面的上升,河流径流发育,水量亦随之增大,导致河流侧向侵蚀增强,河道加宽,北部岸线与前期大致相当,南界大致位于现长江以南,水面宽阔。随着海平面的进一步上升,海水沿长江河谷入侵,影响到如皋、广陵、骑岸、如东、三余、启东等地区,在河口地区形成多个河口沙坝。由于早更新世晚期,长江以南地区总的地势是西南、西部高,东北部低,而中更新世初,本区古地貌基本沿袭了早更新世晚期的古地貌格局,上游较强的地表径流,携带了大量的粗颗粒物质,沿着早更新世的低洼地区堆积,形成了中更新世早期粗颗粒(砂、砾)河床相堆积。在绕山丘边缘的低洼地带的常州—无锡—苏州一线,堆积了大量河床砂砾石层,其沉积物主要来自西部的山丘,该河床最宽可达10~15km左右,分布方向为北西—南东向。

中更新世晚期,受区域性气候影响,气候再次转冷,长江三角洲地区气温显著降低,海平面也随之下降,海水退出三角洲河口地带。长江流量减少,河流侧向侵蚀作用减弱,下切侵蚀能力增强,河道显著退缩,河面变窄,形成了第四纪以来最窄的侵蚀型河谷。长江南岸的太仓以东地区海水逐渐退出本区的河口地带。而东部地区河床冲刷能力加强,古河道不断下切,河床加深,在河谷两岸又堆积了一套河流相的砾砂、黏土组成的二元结构堆积物,分布规律是北西高、南东低,西高东低为特征。本区在中更新世晚期仍处于西南低山丘陵与苏北新近世盆地的斜坡地带河道带沉积区(图4)。

图4 长江三角洲(江苏)地区中更新世末期(Qp22)岩相古地理Fig.4 The lithofacies and paleo-geography of the Middle Pleistocene (Qp22) in the Yangtze River Delta (Jiangsu)

3.3 晚更新世岩相古地理

进入晚更新世,全球性气候转暖导致海平面上升,进而影响到长江河口地区。

晚更新世早期长江三角洲广大地区,受气候、新构造运动、海平面等诸多因素的影响,处于以海侵为主体的沉积环境,据钻孔资料显示,其间呈有一次时间相对较短的海退过程,堆积了暗灰紫色亚黏土海退层。由此可知,晚更新世早期的海侵可能为第四纪时期影响本区范围较广、堆积保存较完整的最大的一次海侵。由于长江流域上游携带的大量泥砂不断向海域推进,由古长江而形成的三角洲伸长速率加快,海、河相互争夺,最后达到动力平衡,逐步形成以古长江为主体的河流、河口三角洲体系[3,7,8]。

晚更新世晚期,本区迎来了较温暖的地质历史时期,地壳下降,海平面上升,海水又一次入侵长江下游地区,形成了本区的又一次海侵。这次海侵是第四纪时期海侵范围最广、海平面上升幅度最大(相当于全球地质历史时期的高海面时期)[4,8,12,13]。苏北地区海水沿着长江古河道西侵直抵扬州,以东地区被海水淹没,形成自西向东不断加宽的喇叭型宽阔的海侵河道。从沉积相分析,仪征—红桥—扬中—泰州—如皋—如东—南通—海门地区处于长江主河道位置。扬州、海安—弶港为古河道北岸边滩,靖江—乐余—梅李为古河道南岸边滩,泰州—姜堰为受海水影响的泛滥平原(河漫滩)。长江以南地区西部地区海侵层顶板分布标高普遍略低于现今海平面1m左右,接近了现代海平面。这一时期,长江以南地区,稳定海岸的古海岸线位置大约在福山—梅李—昆承湖—巴城—昆山—甪直—千灯一带,其东侧为广阔的滨浅海分布,西侧则以海陆过渡相及滨海相、潟湖相沉积为主(图5)。

图5 长江三角洲(江苏)地区晚更新世中期(Qp32-2)岩相古地理Fig.5 The lithofacies and paleo-geography of the middle of the late Pleistocene (Qp32-2) in the Yangtze River Delta (Jiangsu)

图6 长江三角洲(江苏)地区全新世中期(Qh2)岩相古地理Fig.6 The lithofacies and paleo-geography of the mid Holocene (Qh2)in the Yangtze River Delta (Jiangsu)

3.4 全新世岩相古地理

全新世早期,全球气候转暖,冰川开始消退,冰川消融导致海平面迅速回升。此时本区东部玉木晚冰期侵蚀下切达60m的古河道,受到海侵河床回水影响,产生河床充填沉积,区内沉积了一套灰褐、灰黑色淤泥质亚黏土及底部含砾细砂。全新世早期初海岸线大致在海安—南通一线。

全新世中期距今6000年前后,气侯温暖略干,海面有所下降,长江河口东移。继后,气候变得温暖湿润[14,15],为全新世最佳气候期,海平面急剧上升[16],本区绝大多数地区被海水淹没,西部至仪征地区,仅泰州—姜堰—海安一带保留了部分低台丘岗及滨海平原低地、湖沼等陆地环境(图6)。

全新世晚期,江北的红桥、黄桥、如皋、石庄、通州等一系列河口砂坝逐渐露出水面,黄桥一带河口砂坝随着北汊道的淤塞与海安砂堤并岸,南汊道成为长江河道,与现今位置大致相当。之后,随着海岸线东移,北汊道不断并岸,长三角地区上升成陆。南部三角洲地区,在金沙期亚三角洲发育的晚期,在其南、北汊道的河口,各形成一个次一级的河口沙坝,即海门河口沙坝,其中心位置在海门川港、三阳一线[11,13]。北汊道经南通至余西,南汊道在今之长江位置。长三角地区逐渐成陆,最终形成今日之地貌景观。长江南岸地区则分别形成了三角洲平原相(陆上平原相)、湖沼相(苏州以东广泛发育)、河漫滩相(分布于北部双山镇—南丰镇沿江地区)。

4 长江三角洲第四系地层沉积分区及分区特征

依据工作区分布的地貌位置、岩相古地理演化特征、沉积物特征、沉积结构差异、物源的多样性等,将工作区划分为三大沉积单元9个沉积分区(图7),分别是:黄淮流域堆积区(I):里下河湖沼积平原区(I);长江三角洲堆积区(II):新长江三角洲堆积平原区(II1)、常州—无锡高亢平原区(II2)、太湖东岸湖沼积平原区(II3—苏州重点城市区)、东部沿海冲海积低平原区(II4);低山丘陵堆积区(III): 浦口—大仪低山丘陵区(III1)、 南京—宜兴低山丘陵区(III2)、江阴南部环太湖丘陵区(III3)、镇江低山丘陵区(III4)。并结合东西向和南北向剖面图两张,较宏观地展示了各沉积区块地层沉积特征。

图7 长江三角洲(江苏)地区第四系沉积分区Fig.7 The Quaternary sedimentary zoning in the Yangtze River Delta (Jiangsu) area

里下河湖沼积平原区(I):主要指江都—泰州—海安一线以北的高邮、兴化、宝应地区。地表以全新世湖沼积堆积物为主。第四系厚度在100~250m之间,由西向东逐渐增厚。沉积相自下而上以漫滩相—湖湘—边滩相—湖沼相变化,水动力条件下段平缓。由于更新世时期,地势较高,大的河流未能摆动到本区,仅有一些小的河流在本区流淌。

长江三角洲堆积区(II)—新长江三角洲堆积平原区(II1):江都—泰州—海安一线以南、镇江—张家港—太仓一线以北的平原区。第四系由东向西、由南向北厚度逐渐增厚,厚度一般在70~280m之间。由于古长江由北向南迁移,随着河流下切作用,第四系沉积物厚度、长江环境、物质来源均存在明显差异。本区第四系自下而上显示河口—河床—滨浅海—潮间带的沉积环境,说明其在第四纪时期处于河流下切、冲刷、堆积的动态变化中。

常州—无锡高亢平原区(II2):位于常州—无锡一线以南地区,南到宜兴—溧阳一带,地表为向北倾斜,其间发育 湖、长荡湖,地表多发育更新世晚期湖相的棕黄色粉砂质黏土,地势稍高于其它平原区。第四系厚度30~120m,由南向北逐渐增厚。本区第四系自下而上显示河流边滩、漫滩—潟湖相—湖湘的沉积环境,说明其在第四纪时期处于下段平缓的变化之中。

太湖东岸湖沼积平原区(II3):位于太湖以东的苏州地区,东部边界为张家港—梅李—太仓一线。更新世地层是本区第四系的主体。在新构造运动和古气候冷暖交替变化作用下,更新世期间本区经历了反复的地理环境变化,但在总的演变趋势上,这一时期完成了由山前斜地向滨海环境的转变,早期主要为陆相沉积,晚期则为海陆交互相沉积。第四系厚度30~80m,由西向东逐渐增厚。沉积环境自下而上为河湖相—河床相—滨浅海相(海陆过渡)—潟湖相—湖沼相。显示本区早中更新世为陆相为主的沉积环境,更新世晚期则以海陆过渡相为主体,全新世时期为海退后的湖沼积平原。

东部沿海冲海积低平原区(II4):分布于东台—如皋—南通一线以东地区。地表高程一般小于5m,地势低平,水系发育。第四纪地层发育较为齐全,以含砾中粗砂、中细砂等粗碎屑为主,夹少量亚黏土、亚砂土,砂泥比约10:1。更新世以河流相沉积为主,沉积物多具二元结构,即下部为砂砾层或含砾粗砂,向上变为中细砂、粉砂、亚黏土,旋回性明显,在主河道区上部黏性土常被侵蚀而缺失。颜色以灰、灰白、灰黄为主色调,厚度自西向东、由南向北逐渐增厚,第四系最大厚度达300余米。

浦口—大仪低山丘陵区(III1):根据主要钻孔剖面岩性组合及沉积相特征,自下而上划分为下蜀组和全新统。下蜀组(Qpx)与下伏柏山组呈平行不整合接触,成因类型多样。冲积成因的岩性具下粗上细的二元结构,构成一完整的沉积旋回,普遍含铁锰结核及钙质结核,局部钙质结核富集成层;冲—坡积成因主要分布在丘岗坡麓及与平原区过渡地带,与冲积层呈水平相变。沉积物厚度从东向西,由薄逐渐变厚,山麓地带最厚,向山顶变薄。全新统(Qh)岩性为土黄、灰黄、灰色亚砂土、亚黏土、粉细砂不等厚互层,中下部夹灰、灰黑色淤泥质亚黏土,底部为灰、灰绿色含砾亚黏土,根据所采动物化石及测年资料,时代为全新世。本组在区内分布广泛。

南京—宜兴低山丘陵区(III2):柏山组地表零星出露,仅在宜溧山区柏山水库发育,分布地貌部位较高。在茅山山脉钻孔中有柏山组分布,岩性为网纹红土及含(角)砾网纹红土,厚约4.5m。下蜀组由3~4层古土壤夹3~4层黄土层组成。岩性由灰黄、棕黄、黄褐等以“黄色”为基本色调的亚黏土组成,广泛分布于沿江两岸及低山丘陵外围一、二级阶地上,局部见于高200m以上的山顶。

江阴南部环太湖丘陵区(III3)—镇江低山丘陵区(III4):柏山组(Qpb):零星分布于苏州金庭镇以西的山沟中,岩性以棕红色网纹结构的亚黏土、砂砾为特征,通称“网纹红土”,厚度小于10m,以洪冲积为特征,构成洪冲积扇地貌。中上更新统下蜀组(Qpx):主要分布在山麓边缘及山间洼地中,在镇江分布较广,岩性以2~3层“黄土层”夹2层“古土壤”为特征,底部发育冲坡积的砂砾层,厚度0~40m不等,太湖周边沉积厚度小于10m,镇江则5~40m不等,西部和南部较薄,中东部较厚。

5 结语

整个长江三角洲(江苏)地区根据沉积环境和岩性特征差异,共划分为三大沉积单元9个沉积分区,这三个沉积单元沉积体系不同。里下河湖沼平原主要受古黄河和淮河的冲积作用而形成,长江三角洲平原则主要受长江及其分支河流冲积沉积形成,沿海低平原则主要是受黄海海进海退作用所形成。由于这三个沉积体系沉积成因不同,所以通过本文对三个沉积单元内9个沉积体系的特征综述,可为研究整个长江三角洲地区提供大的框架,对整个长三角的研究具一定的指导性,为工程、水文、遥感等各专业提供了可靠的基础地质资料。

参考文献(References)

[1]吴标云.长江三角洲第四纪地质研究[M].北京:海洋出版社,1987.Wu B Y.Study on Quaternary geology of the Yangtze River Delta[M].Beijing: China Ocean Press, 1987.

[2]邱金波.上海市第四纪地质研究的进展[J].上海地质,2006,27(4): 5-9.Qiu J B.The progress of Quaternary geologic study in Shanghai[J].Shanghai Geology, 2006,27(4): 5-9.

[3]李从先,汪品先.长江晚第四纪河口地层学研究[M].北京:科学出版社,1998.Li C X, Wang P X.Study on estuary stratigraphy of late Quaternary in the Yangtze River[M].Beijing: Science Press, 1998.

[4]杨守业,李从先,张家强.苏北滨海平原冰后期古地理演化与沉积物物源研究[J].古地理学报,2000,2(2):66-72.Yang S Y, Li C X, Zhang J Q.Study on the ancient geographical evolution and sediment provenance of the northern Jiangsu coastal plain during the late glacial period[J].Journal of the Ancient Geography, 2000,2(2):66-72.

[5]于振江,郭盛乔,梁晓红.长江三角洲(江南)地区第四纪海侵层的划分及时代归属[J].地层学杂志,2005,29(S1):618-625.Yu Z J, Guo S Q, Liang X H.Quaternary transgression layer division and age assignment in Yangtze River Delta (South)[J].Journal of Stratigraphy, 2005,29(S1):618-625.

[6]舒强,张茂恒,赵志军.苏北盆地XH21钻孔晚新生代沉积记录特征及其与长江贯通时间的关联[J].地层学杂志,2008,32(3):308-313.Shu Q, Zhang M H, Zhao Z J.Characteristics of late Cenozoic sedimentary record of XH21 borehole in the north Jiangsu basin and its relationship with the Yangtze River through time[J].Journal of Stratigraphy, 2008,32(3):308-313.

[7]杨競红,王颖,张振克.苏北平原2.58Ma以来的海陆环境演变历史—宝应钻孔沉积物的常量元素记录[J].第四纪研究,2006,26(3):340-351.Yang J H, Wang Y, Zhang Z K.Since the north Jiangsu plain 2.58 Ma sea environment evolution history in Baoying borehole sediments of major element records[J].Quaternary Sciences,2006,26(3):340-351.

[8]王颖,张振克,朱大奎,等.河海交互作用与苏北平原成因[J].第四纪研究,2006,26(3):301-319.Wang Y, Zhang Z K, Zhu D K, et al.River-sea interaction and the north Jiangsu plain formation[J].Quaternary Sciences,2006,26(3):301-319.

[9]赵庆英,杨世伦,刘守祺.长江三角洲的形成和演变[J].上海地质,2002,23(4):25-30.Zhao Q Y, Yang S L, Liu S Q.The formation and development of the Yangtze river delta[J].Shanghai Geology, 2002,23(4):25-30.

[10]李智勇,洪雪晴.苏州甪直第四纪地层划分[J].上海地质,2004,25(2):1-4.Li Z Y, Hong X Q.The division of Quaternary strata in Luzhi,Suzhou[J].Shanghai Geology, 2004,25(2):1-4.

[11]陶倩倩,刘宝华,李西双,等.晚更新世南黄海西部陆架的古长江三角洲[J].海洋地质与第四纪地质,2009,29(2):15-24.Tao Q Q, Liu B H, Li X S.Late Pleistocene evolution of the paleo Yangtze delta in the south Yellow sea[J].Marine Geology and Quaternary Geology, 2009,29(2):15-24

[12]王张华,赵宝成,陈静.长江三角洲地区晚第四纪年代地层框架及两次海侵问题的初步探讨[J].古地理学报,2008,10(1):99-109.Wang Z H, Zhao B C, Chen J.A preliminary study on the Yangtze river delta area during the late Quaternary stratigraphic framework and two sea transgression[J].Journal of Palaeogeography,2008,10(1):99-109.

[13]赵宝成.长江三角洲前缘晚第四纪层序特征及冰后期海平面波动沉积响应[J].上海国土资源,2013,34(2):50-63.Zhao B C.Response of Yangtze river delta front late Quaternary sequence characteristics and postglacial sea-level fluctuations in deposits[J].Shanghai Land & Resources, 2013,34(2):50-63.

[14]张玉兰.长江三角洲东缘地区全新世孢粉与古环境研究[J].上海地质,2005,26(3):1-5,15.Zhang Y L.Studies on sporo-pollen and paleoenvironment of Holocene in the east edge of Yangtze river delta[J].Shanghai Geology, 2005,26(3):1-5,15.

[15]李晓.上海地区晚新生代地层划分与沉积环境演化[J].上海地质,2009,30(1):1-7.Li X.Stratigraphic subdivisions and sedimentary environmental evolutions of the late Cenozoic sequences in Shanghai region[J].Shanghai Geology, 2009,30(1):1-7.

[16]战庆.长江三角洲全新世海平面重建研究综述[J].上海国土资源,2015,36(1):80-85,94.Zhan Q.Holocene sea-level reconstruction for the Yangtze delta plain,China[J].Shanghai Land & Resources, 2015,36(1):80-85,94.

Sedimentary division and characteristics of the Quaternary strata in the Yangtze River Delta (Jiangsu) region

MIAO Qiao-Yin1,2, ZONG Kai-Hong1,2, CHEN Huo-Gen1,2, LUO Ding1,2

(1.Geological Survey of Jiangsu Province, Jiangsu Nanjing 210018, China; 2.Key Laboratory of Earth Fissures Geological Disaster,Ministry of Land and Resources of China, Jiangsu Nanjing 210046, China)

Abstract:This study of the Yangtze River Delta region (Jiangsu) Quaternary Period, covering the late Pleistocene, early Pleistocene, middle Pleistocene, and Holocene epochs, reviews the lithofacies paleogeographic evolution characteristics of each period.Using the lithologic deposit distributions and profles of the vertical and horizontal distribution characteristics,the Yangtze River Delta region is divided into three sedimentary units with nine partitions: the Huanghuai basin accumulation zone (I), consisting of the Lixia River limnetic product plains (I); the Yangtze River Delta accumulation zone (II), including the new Yangtze Delta accumulation plain (II1), the Changzhou-Wuxi high plains (II2), the east coast of Taihu Lake limnetic product plains (II3, Suzhou key city area), and the eastern coastal sea product low plain (II4); and the mountain foothills accumulation zone (III), covering the Pukou-Dayi low hilly land (III1), the Nanjing-Yixing low hilly land (III2), the ring Taihu lake hillside area in southern Jiangyin (III3), and the Zhenjiang low hilly land (III4).In this study, the basis for the nine sedimentary zones and the Quaternary sedimentary features are introduced in detail.

Key words:the Yangtze river delta; Quaternary strata; sedimentary characteristics; sedimentary unit; sedimentary partition

中图分类号:P534.63

文献标志码:A

文章编号:2095-1329(2016)02-0051-06

doi:10.3969/j.issn.2095-1329.2016.02.013

收稿日期:2016-01-11

修订日期:2016-03-29

作者简介:苗巧银(1980-),女,硕士,工程师,主要从事基础地质研究.

基金项目:中国地质调查局地质调查项目“长江三角洲重点地区三维地质调查”(1212011220252)