双柏彝族“三笙文化”

□ 文 / 局部

双柏彝族“三笙文化”

□ 文 / 局部

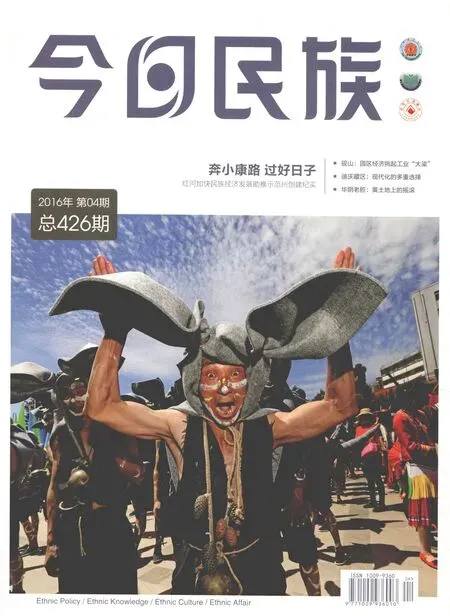

01 吹响号角的彝人 局部 摄

据说,双柏是云南的地理中心,如果用圆规在云南地图上画一个圆,圆心就在双柏。

农历二月初十,一年一度的双柏虎文化节拉开帷幕,借此机会,我驱车200公里前往双柏,得以对这里传承久远的古老“虎文化”窥豹一斑。

从楚雄往南,沿途林木苍翠,山花烂漫,一派浓郁春色。双柏县是楚雄州最靠近哀牢山的地区,仍保持有绝佳的生态环境,森林覆盖率高达84%,在人称“植物王国”的云南省也堪称首屈一指。这是一个滇中地区少见的完全山地县份,地貌崎岖,山路纵横,交通不便,或许也正因为如此,才让千年彝人虎文化得以深藏,并以最纯正的方式传承。

02 老虎犁田 郎晓玲 摄

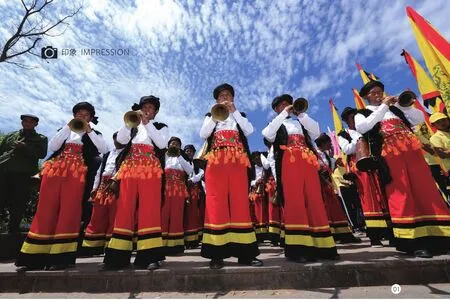

03 大锣笙演出 局部 摄

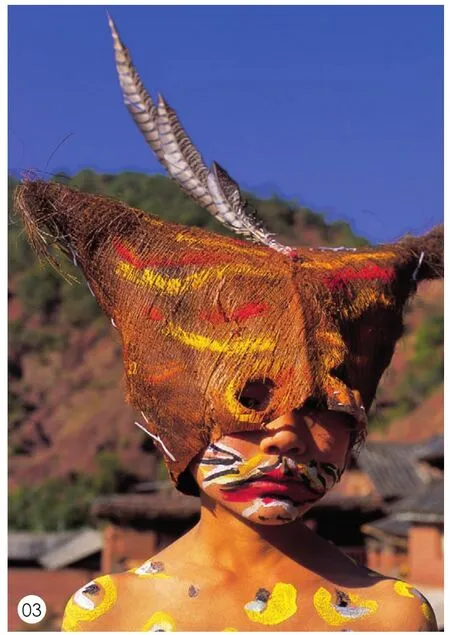

04 带面具的表演者 局部 摄

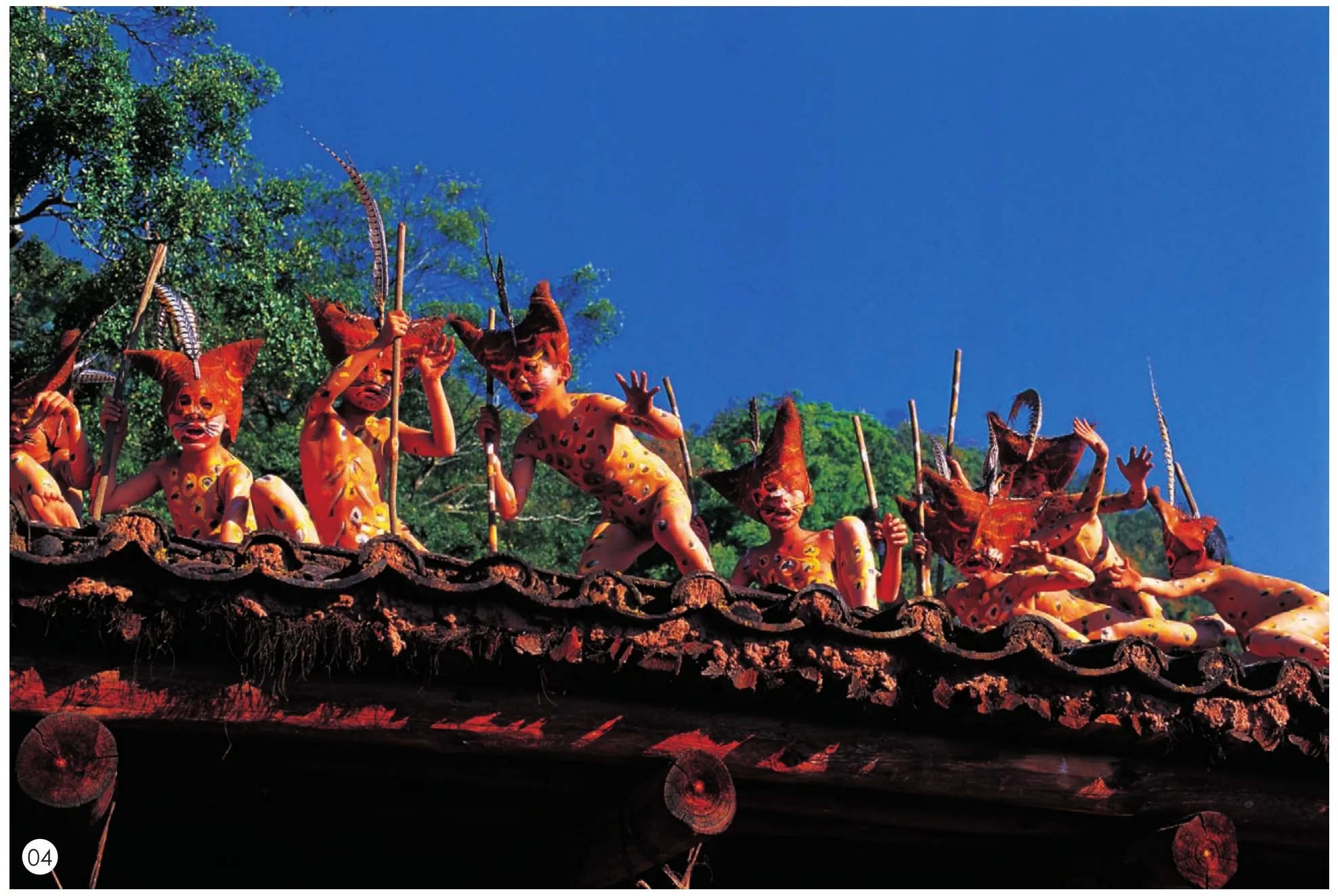

05 扮演老虎的舞者 局部 摄

06 号角在双柏虎文化广场响起 局部 摄

双柏彝人相信万物有灵,奉信山石树木有魂。一日的活动,一年的节日,一生的信仰,以名扬海内外的“三笙文化”为代表。所谓“三笙文化”,就是老虎笙、大锣笙和小豹子笙,这三种原生态的歌舞形式,被人类学家视为彝族文化的瑰宝,倍加赞叹。其中,“老虎笙”被列入国务院公布的第二批国家级非物质文化遗产名录,而双柏县和法脿镇也被国家文化部分别命名为“中国彝族虎文化之乡”和“彝族老虎笙之乡”。

众所周知,虎是彝族的图腾。彝族先民敬奉虎为原始图腾,把它当作吉祥与幸福的象征。在法脿镇小麦地冲生活着的彝族人,就自诩是虎的后代。农历正月初八至十五,是他们非常有名的虎节。每逢虎节,村里的成年男子用披毡化装为虎,手脚绘以虎纹,伴随着老虎安笙调、撒秧调、穿花调等彝族调子,在总与自然和神灵密不可分。山神庙内,选巨石刻图以祭;坟冢墓地,择巨树设案保灵;家居之所,树灵立牌来祀。与族人息息相关的祭祀活动,更是寄托了彝族渴望风调雨顺、无病无灾、生活幸福的愿望。

这些古老的信仰与传统,“老虎”头领的率领下,纵情在山野舞蹈狂欢。

01 展现彝文化生活场景 局部 摄

02 老虎笙的舞者 局部 摄

小豹子笙则更为奇特,生活在双柏大麦地乡的聂苏彝人,视豹子为神灵,每年火把节和“祭祖节”到来,便上演小豹子笙。小豹子笙是一种祭祀舞蹈,女性不得参与;饰豹者是9至12岁的儿童,多则不限,但不得少于12人,且必须是双数。他们裸着身体,身上绘动物斑纹,头插箐鸡尾羽,用棕遮面,两手染黑,手持驱邪棍,以棍相戏,随兴起舞。弹棍、绞棍、翻棍、摇棍交替进行,踏步、颠步、甩脚、绕脚变化无穷。舞者还进入人家驱鬼逐疫,最后又在土掌房平台上绕圈欢舞,舞蹈粗犷古朴,锣鼓震撼人心,舞者不露面,不说话,整个过程始终笼罩着一种神秘感。

03 双柏 彝族小豹子笙 张有林 摄

此外,双柏法脿、雨龙等地的彝民,在“火把节”时,还会举行盛大的祭祀活动,跳大锣笙。大锣笙是一种祭祀与娱乐兼有的原始舞蹈,包括祭祀仪式、古歌吟唱、纵情舞蹈,由16个繁复的舞蹈套路组成,动作舒展大方,表演者忘情投入,流露出的虔诚之情,能深深打动人心。

近年来,双柏县为了扩大虎文化的影响力,将这三种表现形态以及花鼓、三弦、四弦等歌舞整合为一年一度的“虎文化节”,成为盛大的演出,吸引了来自国内外的民俗研究者和旅游者。这跨越时空、千古传承的不朽文化,逐渐走出大山。

04 双柏 彝族小豹子笙 张有林 摄

(责任编辑 刘笑)