心理健康与社会适应从《课标》文本、项目因素到体育课堂的教学路径

张庆新 张锋周 韩金明 (北京教育学院体育与艺术学院,100009)

心理健康与社会适应从《课标》文本、项目因素到体育课堂的教学路径

张庆新 张锋周 韩金明 (北京教育学院体育与艺术学院,100009)

《课标》中的第四个方面即心理健康与社会适应,中小学体育教师在教学实践中,基于思想、文字、教学等不同层面或多或少也会有所关注。有些体育教师在心理健康与社会适应目标达成方面出现心有余而力不足、无从下手等状况。本文以心理健康与社会适应为研究主体,按照体育教师备课、上课的教学逻辑,厘清《课标》中心理健康与社会适应方面的目标内容,挖掘了运动项目的教育因素,提供了课堂实施的环节载体融合的教学路径。

一、厘清《课标》中心理健康与社会适应的目标内容

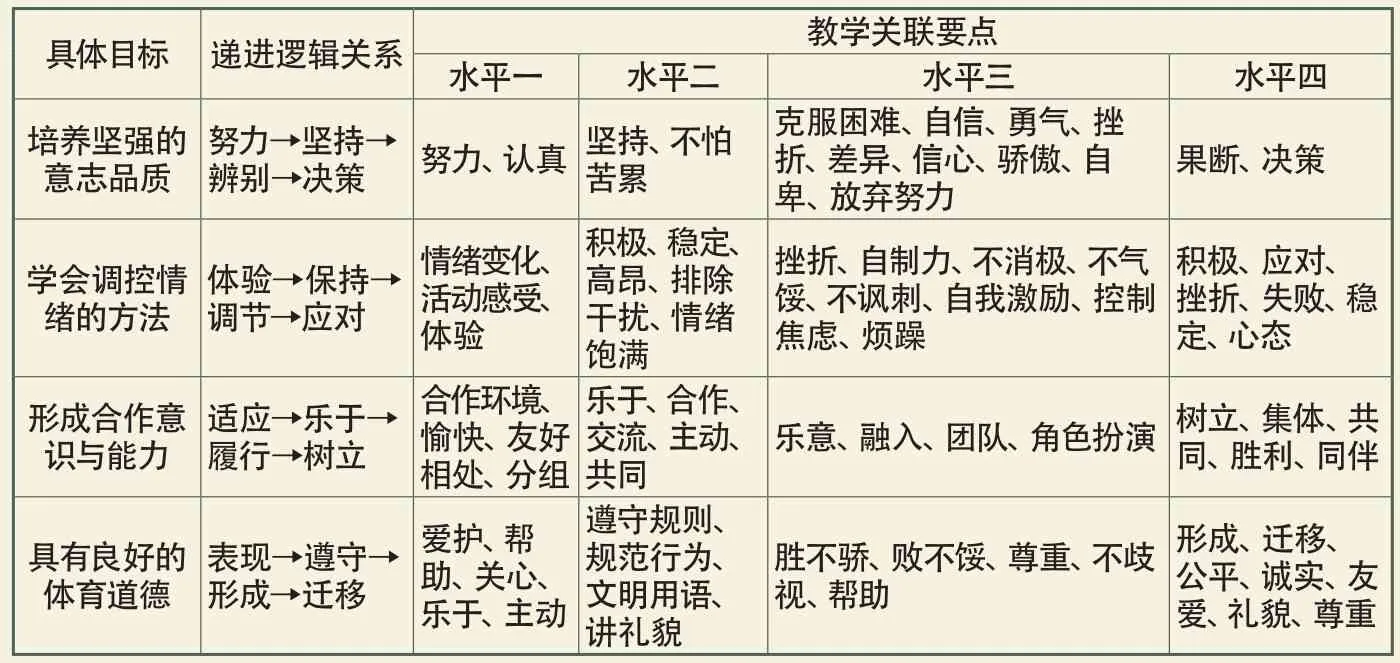

1.《课标》中水平一至水平四心理健康与社会适应目标内容的递进关系。《课标》中水平一至水平四心理健康与社会适应的目标内容均呈现为培养坚强的意志品质、学会调控情绪的方法、形成合作意识与能力、具有良好的体育道德的具体目标,在下位水平目标中进行有一定内在逻辑关系的递进式描述(见表1)。

2.《课标》中水平一至水平四心理健康与社会适应目标内容的教学关联要点。对《课标》中水平一至水平四心理健康与社会适应4项具体目标内容进一步分析,在不同水平、不同下位具体目标中提炼出一些可转化运用于体育课堂教学设计文字呈现与课堂实施指导语言的教学关联要点(见表1)。如,水平四的心理健康与社会适应不同具体目标内容的教学关联点,培养坚强的意志品质是“果断、决策”,学会调控情绪的方法是“积极、应对、挫折、失败、稳定、心态”,形成合作意识与能力是“树立、集体、共同、胜利、同伴”,具有良好的体育道德是“形成、迁移、公平、诚实、友爱、礼貌、尊重”。这些教学关联要点有的是学生学习的态度,有的是学生学习的行为,有的是学生内心的活动,有的是学生形成的能力等,但其为《课标》与体育教学设计、课堂实施之间搭建了桥梁。

因此,厘清《课标》中心理健康与社会适应4项具体目标内容的逻辑递进关系和教学关联要点,体育教师在制订学段、水平体育教学的计划时,在教授不同学段、水平的学生时,就可以有的放矢地进行心理健康与社会适应目标内容的布局规划、侧重整合工作。

二、挖掘运动项目中心理健康与社会适应的教育因素

随着体育课程改革的不断深入推进,各级各类学校结合本地区和本校的文化传统、经济发展和教育特色,因地制宜、因校制宜、因人制宜,开展了多姿多彩、百花齐放的中小学体育课程,进而不同运动项目也均面临着更新和充实、开放和放开、引进和淘汰等问题。在这种背景下,我们要思考的是不同运动项目对心理健康和社会适应目标内容达成有什么影响?

1.无论体育课程如何变革,不同运动项目进入体育课堂的首要条件是以教育为目的,且必须根据教育的需要进行必要的改造、组织和加工。这里的教育是包含着育体育心育人,而心理健康与社会适应的教育因素一定是附着在某个运动项目上被呈现的。

2.人类几千年来创造出的体育运动项目很多,各个运动项目包含的心理健康与社会适应的教育因素远多于《课标》中提及的那些运动项目及其附载的教育因素。因此,在不同的学段、水平,那些负载着被学生需要的、被学校接受的、被区域认可的心理健康与社会适应教育因素的运动项目进入体育课程的可能性就会增大。

3.心理健康与社会适应教育因素呈现出“一项多因”和“多因一项”的特性,“一项多因”是说一个运动项目可以呈现多个教育因素,如,篮球可以培养人的拼搏、竞争、意志、团结、友爱、服从等多个方面,而“多能一项”是指心理健康与社会适应教育因素的互相替代性,“拼搏”在篮足排大球项、乒羽网小球项、跑跳投田径项、游泳滑雪滑冰项均有被呈现的可能性。

表1 水平一至水平四心理健康与社会适应目标内容的递进逻辑关系与教学关联要点

4.不同运动项目存在着共性与个性的心理健康与社会适应的教育因素。如,共性教育因素有运动后的肌肉酸痛、运动中小伤病的困扰、严寒酷暑中的运动、个体差异造成的利弊长短、运动项目规则的遵守、公平竞争后的胜败等。个性教育因素,如,单双杠、跳箱等器械的恐惧,心理拓展训练项目的高峰体验,足、篮、排球等集体性项目的合作,短跑、游泳、技巧等个体性项目的自我挑战等。虽然每个运动项目负载的心理健康与社会适应教育因素均非常丰富,如,足球的团结协作、公平竞争、自信心、坚韧意志、遵守规则、体育文明、责任心、情绪调控等教育因素,但在课堂教学实践中肯定会有关注度不一的情况出现。也就是说每个运动项目因场地器材、活动人数、项目特性、教学方式的不同会呈现出一些比较凸显的心理健康与社会适应的核心教育因素。

因此,中小学体育教师应充分挖掘不同运动项目中心理健康与社会适应的各类教育因素,如,每个运动项目写出6~8个教育因素;区分不同运动项目及其附着的心理健康与社会适应的特性,如,区分足球头顶球的恐惧、双杠杠上前滚翻的恐惧、心理拓展训练信任背摔的恐惧、田径跨栏的恐惧是源于技术、心理、器械哪个层面的原因;还要抓住各个运动项目的核心教育因素,最终目的是在不同项目课时教学设计与课堂实施中达成有所差别的教育因素,在单个项目单元教学设计与课堂实施中达成不同的教育因素,在不同项目的教学设计与课堂实施中结合项目特性,分别达成侧重点不一样的若干教育因素。

三、融合课堂实施中的心理健康与社会适应的环节载体

《课标》提出了心理健康与社会适应具体目标内容的文本要求,运动项目本身负载着各种各样的心理健康与社会适应的教育因素,而这些要求、教育因素也就成为体育课程的目的和任务,在体育教学设计与课堂实施中。中小学体育教师主要将其归类至三维目标中的情感态度价值观目标的呈现与相关达成活动。本文根据《义务教育体育与健康教师培训课程标准》研制的维度划分,可将这些拼搏、竞争、勇敢、顽强、毅力、意志、忍耐、团结、友爱、好学、服从、组织性、纪律性等思想、行为、品质培养内容进行打包,即“体育品德与精神”,并根据心理健康与社会适应目标内容的特性,将其在课堂实施中的教学行为界定为“体育品德与精神渗透”,具体可将目的任务融入到队列队形、技术教学、游戏比赛、“课课练”等各个主要教学环节中,在这些教学环节中要重点抓住教学时机与方法把握、学生表现关注与行为引导两个载体。

1.体育品德与精神渗透的教学时机与方法把握。如何确定相关的教学时机,把握教学方法呢?

确定体育品德与精神渗透的教学时机,首先注重体育教师自身榜样或引用一些名人轶事的教学时机,如,体育教师的言行举止与精神面貌,运用体育先进事例渗透爱国主义精神等;其次要结合教学内容进行教学渗透,如,在跳跃、障碍跑或支撑跳跃等项目的教学中渗透勇敢果断、不怕困难、不怕失败的精神;在球类项目教学中渗透团队意识和集体主义精神;最后要结合教学过程进行教学渗透,如课堂常规教学中渗透遵守纪律、服从命令、听从指挥的精神;在分组教学中渗透相互尊敬、助人为乐的精神;在游戏或比赛教学中渗透团队意识和集体主义精神;在布置场地、器材和使用、送还器材中渗透热爱劳动、爱护公共财物的精神等。

把握体育品德与精神渗透的教学方法,可以引进创新一些教学方法。其次还得关注教学方法的使用效果,制订体育品德与精神渗透教育效果的衡量尺度表,在体育学习锻炼中科学评价学生的相关行为表现,并适时将其引导至学生的学习、生活中。

2.学生体育品德与精神的表现关注与行为引导。根据《课标》中心理健康与社会适应呈现的4个具体目标,我们也可将学生体育品德与精神的表现主要划分为相应的4个层面。

首先,关注学生敢于拼搏的精神,引导学生的坚韧行为层面。利用鼓励性语言激励,如,加油、我们是最棒的等;设置具有挑战性的目标,如,清晰而适宜的目标等;运用外界环境的影响力,如,依靠集体和同伴的力量、融入集体性比赛等;选用自我激励游戏法,如,60秒PK法等。

其次,关注学生的各类情绪表现,引导学生学会调控情绪层面:注重学生的各类情绪体验,如,成功与失败、顺利与挫折、欢乐与痛苦、公正与偏袒等;促进学生形成良好的情绪;教授各类调控情绪的方法,如,呼吸调节法、暗示调节法、活动调节法、激励调节法、自我宣泄法等。

再次,关注学生的合作竞争意识,引导学生形成集体主义精神层面。设计合作学习环节,提高学生的合作与分工意识,如,在进行短跑练习时,分组进行接力跑比赛;安排群体性游戏,促进学生的人际交往与社会意识;开展体育竞赛活动,增强学生的竞争意识与集体责任感。

最后,关注学生的体育品德与行为表现,引导学生形成良好的体育品行层面。关注学生的良好体育品德,如,诚实公正、吃苦耐劳、好学勤思、开朗豁达等;引导学生的良好体育行为,如,善于承认错误、听从指挥、默默忍受、不耻下问和善观察、从容面对挫折等;将良好体育品德与行为进行教学联系,营造知行结合的教育情境。

综上所述,要想改变心理健康与社会适应学习方面的目标呈现类似、内容设计单薄、教学方法单一、教学融入牵强等现状,必然要通过厘清《课标》中心理健康与社会适应的目标内容,挖掘运动项目中心理健康与社会适应的教育因素,融合课堂实施中的心理健康与社会适应的环节载体这条教学路径,体育教师也要在这条教学路径上清晰4个具体目标不同水平间的逻辑递进关系以及教学关联要点,挖掘出多种多样、各具特色的不同运动项目负载的教育因素,围绕学生体育品德与精神渗透的教学目的任务,抓住教育时机,运用多种教学方法,关注学生发展,进而将心理健康与社会适应从《课标》文本的文字描述鲜活地融入到中小学体育课堂实施中,充分发挥心理健康与社会适应应有的“育心育人”学科价值,真正承担起体育学科指向针、导航仪、助力器的角色。

参考文献:

[1]陈雁飞.新课标视域中的心理健康与社会适应学习内容[J].中国学校体育,2012(8):20-22 .

[2]毛振明,于素梅.体育教学内容选编技巧与案例[M].北京:北京师范大学出版社,2009 .

[3]中华人民共和国教育部.义务教育体育与健康课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[4]教育部基础教育课程教材专家工作委员会.义务教育体育与健康课程标准(2011年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2012.