基于文献导读的小组合作学习在护理理论课程教学中的应用

李新辉,陈江芸,杨 琴,韩林俐

基于文献导读的小组合作学习在护理理论课程教学中的应用

李新辉,陈江芸,杨琴,韩林俐

摘要:在赋能理论基础上将基于文献导读的小组合作学习应用于研究生护理理论课程的教学中,发现可提高护生的护理理论素养和合作意识,有助于培养护生的学术能力和团队领导能力等综合能力,激发了护生的学习兴趣,提高了教学质量。

关键词:文献导读;小组合作学习;护理理论;赋能

护理理论在护理学走向学科、走进科学的进程中做出了重大的贡献。在国际上,护理理论是护理学专业研究生教育课程体系中的核心和必修课程[1];在我国,护理理论是护理硕士研究生的专业基础课程。鉴于护理理论的抽象性、逻辑性、系统性等特点,有效教学方法的探索成为如何更好地开展理论教学的挑战之一。文献导读能够培养和激发研究生的评判性思维能力,是以学生阅读文献为主、教师引导点评为辅的教学方式[2]。小组合作学习是既有明确分工又有相互协作的互助性学习,是教师引导学生自主学习的重要组织形式[3]。赋能(empowerment)[4]是20世纪80年代提出的概念,是一个“使能够”的过程。其理论核心是明确个体自我管理的责任,调动个人主观能动性和创造性,发挥内在动力进行行为改变,最大限度开发个人才智和潜能,增强自我效能。本教学设计中基于文献导读的小组合作学习正是基于赋能理论的教学实践,教师授权合作学习小组具体实践文献学习和利用,赋予护生学习的自主管理权,使其成为学习的主要责任人,激发护生学习的内在动力,提高他们进行学习行为改变的自信心,最终使护生通过获得自己控制、决定及行动从而影响学习行为,在提高学习效果的同时建立了自我效能和个人潜能。在研究生教学改革中,笔者近几年来将基于文献导读的小组合作学习运用于护理理论课程教学活动中,收效良好。

1对象与方法

1.1研究对象我校2012级~2014级选修护理理论课程的护理学硕士研究生32人(学术型16人、专业型16人)。

1.2教学方法

1.2.1文献导读教材采用姜安丽主编的《护理理论》,教学内容为该用书部分章节和相关文献。课程共32学时,1∶1配套文献导读讨论课。基于各章节设定文献导读主题,确定人际关系理论、自护理论、护理程序理论等14个主题。文献导读通过教师给予文献导读主题、学生查阅和学习文献、评价和应用文献、分享和汇报文献、教师点评和指导、学生反思,实现“自主学习-教师指导-再自主学习”的良性循环教学。

1.2.2小组合作学习教师根据实际情况灵活选用分组方式开展课堂教学:Ⅰ类小组根据课堂座位分布随机组成。Ⅱ类小组通过调查模型中的感情友谊分组模型进行分组[3],即护生在相互了解的基础上,根据感情友谊和兴趣爱好结合,每3人或4人为一组,每次活动前小组可重新组合。

1.3教学过程Ⅰ类小组:小组成员以个人(2 min)-一对同桌(5 min)-前后桌4人小组(5 min~6 min)-班级(5 min~6 min)[individual(2 min)-pair(5 min)-group(5 min~6 min)- class(5 min~6 min)]顺序/时间安排,就课堂讨论题(如结合人际关系理论的特点浅谈其在中国临床背景下的应用)展开讨论或分享文献,即个人思考/文献查阅-同桌交流-前后桌交流-全班交流。Ⅱ类小组:完成平时/期末学习任务:课前查阅和分析文献、集体讨论和制作PPT;课堂主题汇报(15 min)和问答交流(5 min~8 min)。平时学习任务是对指定文献导读主题的汇报。期末学习任务是期末考核时各小组在已给出的若干理论相关文献导读主题中自选一个进行汇报,需结合文献拓展选定护理理论的概念及来源、基本内容、分析评判和应用实例。

在文献分享和问答交流等过程中,实行“模拟学术交流”,要求护生基于“三明治效应”(即把负性点评/指导内容夹在前、后鼓励性言语之中从而使护生愉快地接受。)引用国际学术会议的正规流程和规范性用语。提问遵循“肯定当先”,如:“你对人性照护理论临床应用的汇报,既精彩又丰富!不过你没有给出文献来源,能补充说一下吗?谢谢!”,答疑采取“致谢/评价-回答-询问”方式。“非常感谢你的提问/这个问题提的非常好!我是这么考虑的……”,最后询问“我对行为系统模式这样举例阐述你看是否好理解些?”。当无法回答被提问题时,需致谢并表示歉意。

1.4考核评价在形成性评价与终末性评价并重的基础上,重视“贡献率”,每次评价均实行整体成绩(60%)和个人成绩(40%)相结合的评价方式,即在对小组整体打基础分的前提下再根据个人对小组的“贡献率”和表现进行差别打分。形成性评价为对课堂讨论/文献分享表现、平时学习任务汇报的评价;终末性评价为对期末学习任务汇报的评价。

1.5效果评价法

1.5.1问卷调查法通过自制问卷对选修该课程的护生进行调查,发放问卷共32份,回收有效问卷32份,有效回收率100%。问卷内容包括基本信息、教学方法评价、自我评价和学习体验等。理论知识掌握程度为4级评分,非常不了解至非常了解分别赋分25分、50分、75分、100分。所有问卷统一进行编码,使用SPSS17.0软件进行数据统计分析。

1.5.2访谈法每级随机抽取4名护生进行面对面访谈,共访谈12名护生。内容涉及学习体验和感受、教学效果评价和改进意见等。对访谈进行录音、记录、后期转录和主题提取。

1.5.3课程反思每人/每组需递交课程反思,内容需围绕护理理论课程,具体要求不限。共收集32份个人课程反思,13份小组课程反思。对课程反思进行整理和观点提取。

2结果

2.1授课前后护生理论知识掌握情况授课前护生护理理论知识得分为63.28分±28.22分,授课后得分为79.69分±45.44分,授课前后得分比较差异有统计学意义(t=-6.808,P=0.001)。

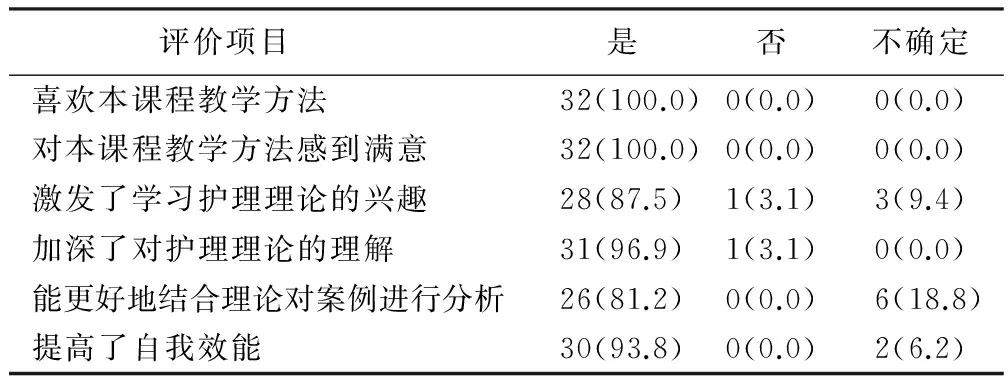

2.2授课后护生的认知和态度情况(见表1)

表1 护生对基于文献阅读的

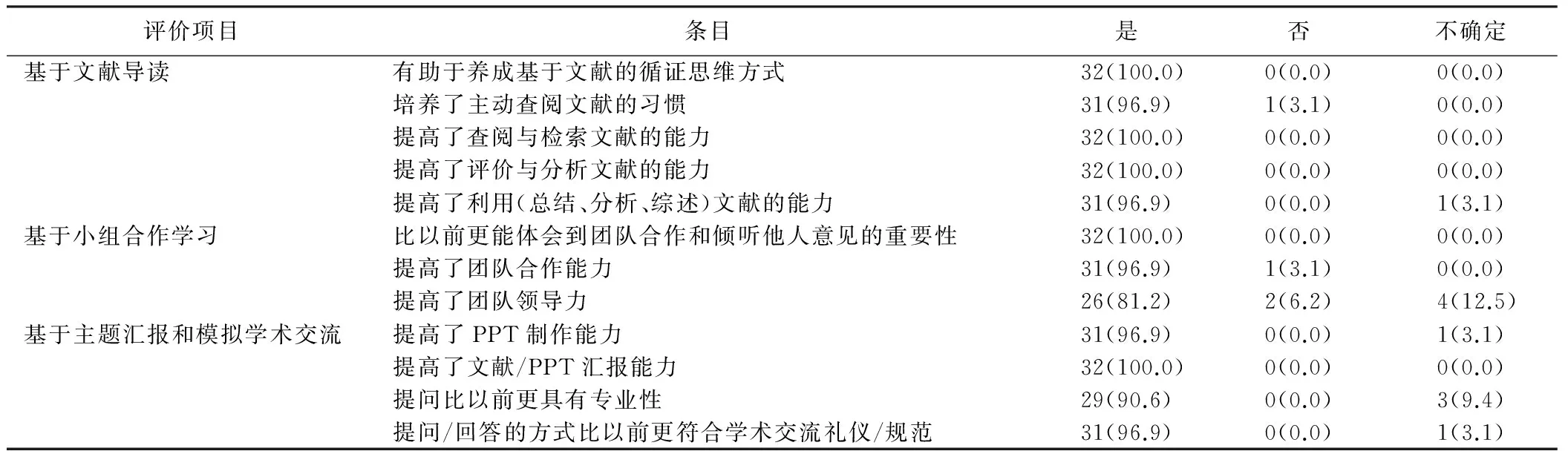

2.3授课后护生对能力培养的评价(见表2)

表2 护生对基于文献导读的小组合作学习能力培养的评价 人(%)

3讨论

3.1应用“颠倒课堂”教学模式,实现了护理理论课程教学目标我国实施课程改革十几年来,仍存在以教定学的方式,学生的主体地位没有真正提升[5]。“颠倒课堂”(Flipped Class)又称翻转课堂,是课前学生利用网络学习资料自主学习;课上教师捕捉和解决学生学习过程中遇到的问题,促进其知识内化,最后进行总结和反馈的新型教学模式[6]。基于文献导读的小组合作学习是“颠倒课堂”教学模式的有效应用,其教学本质为“先学后教”,护生根据预留文献导读主题合理分工查阅文献,自主学习文献资料,共同讨论和解决问题,最后在教师的指导下反思提高。这一模式完成了传统的“教师灌输—学生接受”向“学生合作探究学习—发现问题—教师引导解决问题”的转化,给予护生更多的自主权,突出对其思维能力的培养,提高了护生独立学习能力、创新能力以及合作探究能力,得到了护生的极大赞同与肯定,很好地实现了护理理论课程的教学目标。

3.2增强了护生对护理理论的关注、理解和实践,提高了理论素养护理理论是为护理对象提供高质量护理,获得高品质护理研究成果所必须运用的理论依据和模式[1]。基于护理理论的抽象性、逻辑性、系统性等特点,实现布鲁姆提出的知识、领会、应用、分析、综合、评价等教育目标的后3个层次颇具难度。通过本教学方法的实施,护生在相互协助完成对护理理论从背景到实例分析的学习中,增强了对护理理论的关注、理解和实践,开始学会用批判性的眼光来研读护理理论,理论素养得到了提高。授课后,护生提高了对护理理论知识的掌握程度,加深了理论理解,更好地结合理论对案例进行分析,将理论学习从知识获得提升为解决问题策略的获取。

3.3培养了护生的学术能力问题意识能力、反思能力、判断选择能力、思维方式转换能力等学术能力对于研究生具有非常重要的意义[6]。授课后,护生的学术能力得到了培养,包括基于文献的循证思维方式和主动查阅文献习惯的养成、分析评价和利用文献能力的提高等。主题汇报和模拟学术交流营造了浓厚的学术氛围,锻炼了护生的口头表达能力、组织能力、质疑能力和临场应答能力,增强了护生学术交流能力。据调查,绝大多数护生的PPT制作能力、文献/PPT汇报能力得到了提高,提问比以前更具有专业性,问答方式更符合学术交流的礼仪和规范,护生喜欢基于“Sandwich三明治效应”的交流方式。

3.4强化了护生合作意识,提高了团队领导力灵活多变的分组形式使护生能够充分地进行相互学习与交流,建立起一种融洽友爱的合作关系;组员集思广益、扩充了对理论的不同理解方式,实现了资源共享,降低了护理理论课程的学习难度。绝大多数护生表示“体验到了合作学习的高效”“合作意识和能力得到了提高”。团队领导力是指激发团队成员热情与想象力、引导团队成员全力以赴去完成组织成长目标的能力[7]。小组中往往有一个核心的“领导者(leader)”带领这个小型的“团队”共同完成学习任务。本研究中,81.3%担任过“领导者”的护生均“提高了团队领导力”。我国护理研究生培养目标指向护理管理、教学、科研及临床高级护理人才[8],团队领导力的锻炼与提高,对培养科研团队领导力、胜任护理管理工作具有深远意义。

3.5重视“贡献率”,考核方式突显平等公正改变以往对小组成员统一评分的考核方式,结合“贡献率”进行评价,显得更为平等公正。护理理论学习有一定的难度,导致个别护生在小组合作学习中积极性不高,整体评价和个人评价相结合的评价方式可以全面评估护生在小组合作学习中的学习情况,引导护生加强小组合作,均衡每位护生在小组中的工作量。据调查,几乎所有的护生都赞成这种考核方式,认为在整体评价的基础上进行差别打分“有利于发挥个人才能和激发学习积极性”,是“非常合理和公平的考核方式”。

本教学方法在增加了护生学习兴趣,提高了合作意识和学术能力,取得了良好的教学效果的同时,由于赋能带来的挑战性,部分护生在课程早中期产生了焦虑的情绪体验,同时还存在“搭便车 ”现象(搭便车理论首先由美国经济学家曼柯·奥尔逊于1965年发表的《集体行动的逻辑:公共利益和团体理论》一书中提出,其基本含义是不付成本而坐享他人之利。本文指实际参与学习过程少,但同样享有小组的学习成果)。如何减少这些现象,有待于进一步探索。

参考文献:

[1]姜安丽.护理理论[M].北京:人民卫生出版社,2005:1-2.

[2]汪凤兰,邢凤梅,张小丽,等.文献导读研讨教学模式对护理学硕士研究生评判性思维能力的影响[J].重庆医学,2014,43(11):1339-1401.

[3]张红霞.大学英语课堂有效小组合作学习模式及其效果的研究[J].浙江中医药大学学报,2014(6):812-815.

[4]Jaune F,Laschinger HKS.The effects of structural and psychological empowerment on perceived respect in acute care nurses[J].J Nurs Manage,2008,16(2):214-221.

[5]庄玉昆,褚远辉.高校课堂教学问题及改革之道[J].中国高等教育,2013(7):39-41.

[6]王东杰,戴伟芬.美国“颠倒课堂”及其在我国的运用[J].教育理论与实践,2014(5):42-45.

[7]朱志勇,崔雪娟.研究生学术能力:一个基于政策文本分析的理论框架[J].清华大学教育研究,2012,33(6):92-99.

[8]乔雪.论团队领导力的开发[J].东华大学学报(社会科学版),2012,12(2):149-152.

(本文编辑孙玉梅)

Application of cooperative group learning based on literature guidance reading in nursing theory course teaching

Li Xinhui,Chen Jiangyun,Yang Qin,et al

(Medical College of Shihezi University,Xinjiang 832000 China)

作者简介李新辉,教授,博士,石河子大学医学院(护理系);陈江芸、杨琴、韩林俐单位:832000,石河子大学医学院(护理系)。

中图分类号:G642.0

文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1009-6493.2016.16.033

文章编号:1009-6493(2016)06A-2021-03

(收稿日期:2015-07-05;修回日期:2016-05-09)