颅脑损伤患者术后出现迟发性颅内血肿的影响因素分析

朱 迪,梁旭光,杜任飞

(赤峰市医院 神经外科, 内蒙古 赤峰 024000)

颅脑损伤患者术后出现迟发性颅内血肿的影响因素分析

朱 迪,梁旭光,杜任飞

(赤峰市医院 神经外科, 内蒙古 赤峰 024000)

目的:探讨颅脑损伤术后迟发性血肿、发生机制和临床治疗手段.方法:从 2014 年 3 月-2015 年3 月我院收治的颅脑损伤患者中抽取 35 例的临床资料进行回顾性分析,患者均接受颅内血肿清除术.结果:GOS 评分结果显示 35 例患者的预后情况为:12 例良好、15 例轻残、2 例重残、4 例植物生存、2 例死亡.其中,观察组的 20 例患者中,有 80%预后良好,而对照组的 15 例患者中,有 60%为预后良好.对比可得,观察组患者的接受 ICP 监测后,预后情况显著比不接受 ICP 监测的对照组患者好,差异显著(P<0.05),有统计学意义.结论:颅脑损伤术后迟发性血肿预后工作应该重在早期预防、及早发现并针对性给予早期治疗,辅以颅内压监测.

颅脑损伤;迟发性颅内血肿;病发机制

颅脑损伤患者术后出现迟发颅内血肿时,如若诊治不及时,则大大增加病死和致残的风险,严重影响着患者的术后病情恢复,降低患者生活质量[1].目前,由于国内的医疗急救体系逐渐完善,多数患者能够接受及时的救治,且明显缩短了伤后至手术的 时 间 ,迟 发 性 颅 内 血 肿(DTIH)也 随 之 增 多[2].对此,本文通过对实例样本的研究分析,从 2014 年 3月 -2015 年 3 月我院收治的颅脑损伤患者中抽取35例的临床资料进行回顾性分析,重点讨论患者迟发性颅内血肿形成机制、预防和科学的治疗手段.具体研究呈现如下.

1 资料与方法

1.1 一般资料

从 2014 年 3 月 -2015 年 3 月我院收治的颅脑损伤患者中抽取 35例的临床资料进行回顾性分析.所选患者中,男性患者 20 例,女性患者 15 例;患者年龄处于 18~71 岁之间,平均年龄为 46.3岁. 受伤主要原因包括:18 例车祸伤,13 例高处坠落伤,4 例摔伤.患者入院时进行 GCS 评分.其中,21例 3~8 分,10 例 9~12 分,4 例 13~15 分;18 例神志昏迷,12 例朦胧,5 例嗜睡;CT 检查:14 例硬脑膜下血肿,10 例硬脑膜外血肿,5 例脑内血肿,3 例脑内+硬脑膜下血肿,2 例脑内+硬脑膜外血肿,1 例硬脑膜外+硬脑膜下血肿.非术区有 18例存在颅骨骨折,12 例脑挫伤,15 例术前中线偏移大于1cm,3 例明显脑肿胀,至少有 83%患者占上述至少一项因素.

1.2 方法

患者入院后均接受血肿清除术. 其中,20 例患者接受手术后颅内压(ICP)监测;15 例患者手术距受伤在 6h 以上,24 例在 6~24h 之间,3 例超出24h;伤后 6h 之内立即接受手术并出现 DTTH 的患者有 68%,在一半以上.术后出现的迟发血肿类型包括:7 例硬脑膜下血肿,6 例硬脑膜外血肿,3 例脑内血肿,3 例脑内+硬脑膜下血肿,1 例脑内+硬脑膜外血肿; 因术后 DTTH 接受二次手术患者有 15例. 为了明确治疗过程中 ICP 监测的具体功效,根据患者术后意愿,将接受 ICP 监测的设为观察组,不接受 ICP 监测的设为对照组,观察对比两组患者的预后情况.两组患者在性别、年龄、损伤原因以及GCS评分等指标上接近均衡,差异无统计学意义(P>0.05),可以进行对比.

1.3 统计学方法

数据通过 SPSS 17.0 软件分析,用百分比%表示计数资料,采用 x2进行检验.P<0.05 时比奥斯数据差异有统计学意义.

2 结果

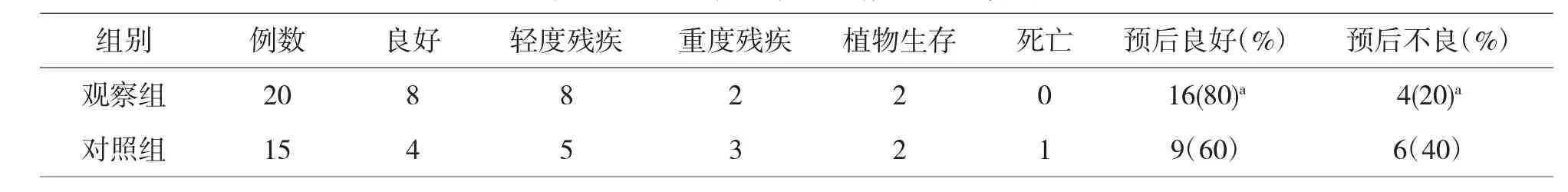

GOS 评分结果显示 35 例患者的预后情况为:12 例良好、15 例轻残、2 例重残、4 例植物生存、2例死亡.其中,观察组的 20 例患者中,有 80%预后良好,而对照组的 15 例患者中,有 60%为预后良好.对比可得,观察组患者的接受 ICP 监测后,预后情况显著比不接受 ICP 监测的对照组患者好,差异显著(P<0.05),有统计学意义.两组具体预后情况对比如下表1所示.

表1 两组患者基本预后情况对比例(%)

3 讨论

颅脑损伤术后的迟发性颅内血肿比较常见,且病情易突变,诊断较困难,具有极高的病死率和致残率[3].至于颅脑损伤术后迟发性颅内血肿的病发机理,目前临床尚未达成一致意见,但结合临床诊治经验和相关研究成功,笔者认为主要包括以下几个方面:

(1)受压迫填塞止血作用减轻或消失的影响.去除骨瓣、剪开硬脑膜、清除血肿后,会突然降低颅内压,压迫填塞效应便会突然消失或缓解,导致非手术区骨折处板障出血或损伤颅内血管,进而在短期内迅速催生血肿[4].主要是非手术区存在骨折或脑挫伤病例,尤其是存在跨静脉窦或跨脑膜中动脉沟骨折情况[5].

(2)清除血肿后,脑组织在短时间里迅速向减压骨窗复位,导致颅骨内板与脑膜分离,或挫伤脑组织、桥静脉内的小动脉硬被撕裂,进而出现血肿.主要出现在术前中线移位大于 1cm、血肿量巨大且颅内压极高的患者身上[6].大量 消耗伤后凝血物质或原有凝血异常、继发纤溶亢进导致出血.一般并发于颅脑外伤合并骨折、休克、肝、脾损伤者或长时间服用抗凝药物者[7].

(3)伤后至手术的时间短,因急救系统较为完善,可有效、明显地缩短伤后至手术时间,非手术区域仍然存在进行性出血,因而术后的 DTIH 发生率提高,多并发于伤后 6h 之内的手术患者中[8].本组病例中均有体现上述因素.我们不难发现,本组患者出现 DTIH 血肿主因为非手术区在患者受伤后已存在颅骨骨折、血管损伤或脑组织损伤的基础上,由于清除急性血肿或去骨瓣减压后造成填塞止血作用的消失,特别是损伤后6h之内的手术患者,本组约有 68%为该类患者.

DTIH 与患者预后关系密切,因而我们应该首先在病情恶化之前尽早发现,并针对性采取治疗措施. 本组病例研究发现术后早期 DTIHD 主要通过对患者生命体征、瞳孔、意识、骨窗压力与 ICP 变化及头 CT 复查的严密监测,发现本病突出的表现为GCS 评分降低,意识转差.瞳孔变化在血压变化及意识之后,因而不可对瞳孔变化过分依赖[9].因为瞳孔变化后患者基本处在脑疝状态,对预后情况产生严重影响.通过临床工作实践,我们发现,术后DTIH 受到 ICP 监测的显著影响.本组 20 例观察患者在 ICP 的监测下,患者的 GCS 评分、神志以及瞳孔变化情况更为清晰、明了.通过研究开颅术后的非手术区 DTIH 的发生机制,可以得出的体会如下:

(1)医务人员给予患者手术治疗前,应该先明确存在高危因素的患者,针对性做足术前准备后方可开展手术,这样可以降低患者接受手术过程中出现急性脑膨出的风险[10].这就需要医务人员具备敏锐的洞察力,具有超强的预见性.

(2)对于伤后时间在 6h 之内的合并高危因素患者,如若有必要且情况允许,可暂时进行深入观察,并将 ICP 植入监测.伤后 6h 进行 CT 复查,此时的 CT将对伤后颅内的血肿变化情况作出一个更为全面、准确的反映,为治疗提供科学的参考依据和信息资料.但应该注意的是,如若在观察患者期间,发现患者病情持续性加重,应该立即给予手术治疗,确保及时治疗,防止病情演变复杂和病情恶化.在施行手术过程中,在合并脑肿胀或血肿量大的患者开颅时,应该实施有限渐次减压,也即是说,现在非功能区处选择血肿较多的地方钻一孔,将硬脑膜挑开,以将部分血肿逐步放出,实现初次减压.接着,通过多点分散小口将硬脑膜切开,探查血肿情况,并清除血肿和脑挫裂伤,再次进行减压,待减低 ICP 后,在将硬脑膜进一步打开,以免颅内压急速、大幅度下降造成脑膨出或颅内的其他部位出血.

ICP 监测在迟发血肿中的应用价值:(1) 有利于及时监测出 DTIH,ICP 监测往往先于 ICP 增高临床表现去监测反映 ICP 的增高改变.本组患者的术后 DTIH 出现过程均集中体现在 ICP 的变化过程之中,这样利于早期发现 DTIH,并针对性开展DTIH 治疗.(2)避免施行不必要的手术.有部分颅脑外伤病患者术后进行 CT 复查,发现有 20ml左右的中等血肿量且并发血肿周围脑水肿,脑组织发生较为明显的移位,约为 5mm.该类血肿处于再次手术与非手术之间,因而难以根据其影像资料、血肿量或临床症状来庞端是否需要行二次手术.本组研究中大部分该类患者在接受 ICP 监测的情况下,为出现明显增高整体压力的情况,ICP 约为 25mmHg左右. 考虑到局部 ICP 压力差会造成中线移位,因而在治疗上需要及时进行降颅压策略调整,影像学复查显示结果为中线结构移位得到明显的好转,避免了不必要的二次手术.但要注意,对该类患者进行积极治疗过程中,ICP 会呈现出进行性提高,而GCS评分将会持续性降低,无法缓解中线移位问题,这时应考虑对存在脑疝倾向患者进行二次手术.(3)以 ICP 的变化为依据,高效、合理应用脱水剂,可以对颅内压稳定产生效果,减少对肾功能的损害和电解质紊乱,并降低应激性溃疡等并发症发生的风险,能够很好地改善预后情况.

诊断和防治:颅脑损伤术后出现迟发性颅内血肿的几率越来越大,需要引起临床的高度重视和警惕.而早期一般着力于 CT 检查结果,满足于首次成功手术,这就直接或间接造成了诊断延误、致残率与病死率的升高,且对其他严重并发症疏于防治,使得颅脑损伤术后出现的迟发性颅内血肿对患者的生活安全和生活质量构成极大的威胁.对于颅骨骨折、颅内小血肿和外伤性颅内血肿并发其他部位挫伤患者,术后出现迟发性颅内血肿几率更加大,因而需要密切观察该类患者的病情变化情况,在条件允许的情况下,应该实施颅压监护.对于颅内压的二次升高,不能简单地将其归咎为脑水肿,而应该考虑实施常规 CT 追踪;对于凝血机制存在障碍的患者,应该针对性给予治疗.

综上所述,笔者认为要提高治愈率,且降低病死率关键是做好以下几点:患者如若存在术后迟发性颅内血肿,颅内压高、有占位表现,应该考虑通过手术将血肿清除,必要时可充分进行内外减压;尽早做好其他严重并发症的防治工作,如要预防早期鼻饲可控制消化道出血、血浆渗透压监测可对肾功能衰竭进行预防、早期切开气管预可对肺部并发症进行预防以及采用亚低温疗法可对脑水肿进行预防.

〔1〕胡锦,姚海军,刘永,等.华东地区颅脑创伤流行病学调查[J].中华神经外科杂志,2008,24(2):88-91.

〔2〕孙起军,王尚武,相久大,等.颅脑损伤急诊手术后非手术部位迟发性颅内血肿临床分析 [J].中华 临 床 医 师 杂 志 (电 子 版 ),2011,5(15):4567-4569.

〔3〕程德钧.提高外伤性迟发性颅内血肿的诊断与治疗水平[J].中华急诊医学杂志,2006,15(6):575-576.

〔4〕Narayan RK,Maas AI,Servadei F,et al.progression of traumaticintracerebral hemorrhage:a prospective observational study.J Neu-rotrauma[J].2008,25(6):629-639.

〔5〕Lee YB,Jeong HS.Risk factors related to progressive traumaticintracerebral hematomas in the early post head injury period [J].JKorean Soc Traumatol.2010,23(2):142-150.

〔6〕程德钧,张建生.外伤性迟发性颅内血肿[J].中华临床医学杂志,2004,2(2):60-68.

〔7〕文世宏,黄武,刘科锋等.颅脑损伤术后迟发性颅内血肿 94 例临床分析[J].重庆医学,2009,38(14):1814-1815.

〔8〕江野峰,梁庆新,何锦.迟发性外伤性颅内血肿凝血、纤溶机能异常的临床研究[J].中华神经医学杂志,2004,3(2):132-133.

〔9〕Yadav YR,Basoor A,Jain G,et a1.Expanding traumatic intrac -erebral contusion hematoma[J].Neurol India.2006,54(4):377-381.

〔10〕王卫广,肖接承,陆士奇,等.急性外伤性颅内血肿开颅术后再发血肿危险因素的 Logistic 回归分析 [J]. 中国急救医学杂志,2012,32(4):300-303.

R651.15

:A

:1673-260X(2016)02-0078-03

2015 年 10 月 15 日