云南省经济发展多维时空差异及对策研究

李 军, 李忠斌, 余 涛

(1. 黔南民族师范学院 旅游与资源环境学院, 贵州 都匀 558000; 2. 中南民族大学 经济学院, 湖北 武汉 430074)

云南省经济发展多维时空差异及对策研究

李军1,2, 李忠斌2, 余涛2

(1. 黔南民族师范学院 旅游与资源环境学院, 贵州 都匀558000; 2. 中南民族大学 经济学院, 湖北 武汉430074)

摘要:按照时间序列,运用增长率、离散系数、锡尔系数三个度量指标,从三维空间分析云南经济发展的时空差异,得出基本结论:①云南省整体经济发展水平不断提高且空间差异逐步缩小;②西北、西南、东部增长率高于中部区域,少数民族聚居区域增长率高于非少数民族区域,边境地区增长率高于非边境地区;③云南省整体、中部区域、非少数民族区域、非边境区域的离散系数呈现出先上升后下降,总体上不断缩小的趋势;西北区域、东部区域起伏中有上升趋势;边境区域、少数民族区域变动不大。④从锡尔系数时空变化来看,西北、西南、中部、东部区域间差异是云南省整体差异的主要成分,且中部区域内差异较大;边境与非边境地区、少数民族聚居与非少数民族区域间差异较小,但区间内差异较大,又主要体现为非边境地区、非民族区域内部差异较大。在此基础上多角度分析时空差异演变的原因,并结合新常态发展机遇为缩小差异提出合理对策建议。

关键词:多维空间;锡尔系数;新常态;绿色经济

一、问题的提出

上个世纪90年代至今,云南省经济社会较快发展,人均GDP不断提高,但不同区域经济发展不平衡,存在较大的时空差异,虽然总体上缩小,但绝对空间差异呈扩大趋势。云南省既是多民族聚居区域,又是我国边防重地,同时也是多气候区域,因此影响云南经济社会发展的因素较多,主要包括边境因素、自然区位因素、民族差异因素、政府政策因素、资源禀赋差异因素等方面,是一个多因素综合交替影响的结果,而非某单一因素导致经济发展的时空差异。

国内不少学者从某一空间视角对云南空间差异进行研究,并取得可观的研究成果。陈利以地带、市级、县级三个单元进行研究,认为云南区域差异呈现出倒U特征,区域经济差异经历先扩大再缩小的过程,滇中内部二元结构较为突出[1]。该研究缺少从民族视角、边境视角解析这种差异并提出合理化对策建议。刘建军从边境视角出发对其空间差异进行了系统研究,从时间尺度得出区域绝对差异在扩大,相对差异在缩小;空间尺度的经济发展水平参差不齐,地区经济发展差异显著的结论[2]。对边境经济发展水平低现象有待于深入挖掘,在分析时把边境八个市级单位作为整体,缺少可比参照物。朱雁春等选取人均GDP、农民年均纯收入、职工平均工资三个指标,采用r/s分析法对云南整体经济平稳性进行研究,提出人均GDP、农民年均纯收入在未来将不断缩小,区域内职工工资差距将不断扩大[3]。该文章分析了现象并进行趋势预测,对产生这种现象的原因有待于深入解释和研究。何书霞采用多种计量模型方法进行深入研究,1999-2009云南省区域经济差异绝对差异扩大,相对差异缩小,地带间的差异在总体差异中起主要作用,地带内的差异有所缩小[4]。其结论大同小异,但在原因解析时尚未考虑到云南多民族、多文化、多自然气候等特殊因素对不同区域经济发展的影响。

鉴于前人研究成果以及存在的不足,在此基础上深入研究多因素对云南经济发展时空差异的影响。本文从三维空间视角,即区域空间视角、少数民族聚居区域空间视角、边境空间视角来解析云南省经济发展的时空差异,多视角剖析产生这种现象的根源,在此基础上结合中国经济新常态及“一带一路”战略中云南省的发展机遇,为进一步缩小空间差异提出可供参考的建议。

二、数据来源与分析方法

1.地域空间数据

云南省是我国多民族地区、多边境地区,多气候地区,为了更加清晰地考察云南省经济发展的时空差异,本文分别从三个空间维度进行考察。一维空间基于云南省各区域发展差异,把云南省划分成四个区域,主要包括西北区(迪庆、怒江、丽江、大理、德宏州、保山市)、西南区(临沧、普洱、西双版纳)、中部区域(楚雄、玉溪、昆明、红河)和东部区域(昭通、曲靖、文山)。二维空间基于边境地区和非边境地区,云南省边境地区包括八个州市,分别是怒江、德宏州、保山、临沧、普洱、西双版纳、文山、红河。三维空间基于民族自治州和非自治州的经济发展测度,云南省包括八个少数民族自治州,分别是迪庆州、怒江州、大理州、德宏州、西双版纳州、楚雄州、红河州、文山州。文中提到的民族区域既有广义的民族八省区,同时在局部分析时特指云南少数民族聚居的自治州,边境地区指云南与其他国家接壤的州(市)。

2.时间序列数据

民族地区经济发展差异是一个动态变化发展过程,为了能够较为准确反映民族地区经济发展在一个相当长时期的差异,本文选取了从1990-2014年25年时间序列数据。为了确保数据来源的可靠与权威,1990-2013年数据采用《云南省统计年鉴》,2014年数据根据各州市经济发展公报整理而来。同时由于各州市数据与云南省整体数据分别计算而得,为此本文在涉及云南省整体数据的时候,采用各州市加总便于整体分析,与云南省整体数据有适度差异。

3.空间差异测度指标

(1)人居GDP增长率的公式为:人均GDP增长率=(本年度人均GDP-上一年度人均GDP)/上一年度人均GDP。

(1)

其中y为上一年的人均GDP,Δy指本年度人均GDP与上年度人均GDP的差。该指标主要是考察云南各州市、边境与非边境地区、少数民族自治区域与非民族地区人均GDP的增长情况。

(2)变异系数:表示地理数据的相对变化(波动)程度,该公式主要考察不同区域人均GDP的时空变化,其越小,说明相对波动程度越小,反之越大。其计算公式:

(2)

(3)锡尔系数又称锡尔熵,锡尔系数越大,表明经济发展空间差异越大;反之,锡尔系数越小,表明经济发展空间差异越小。本文采用锡尔系数T度量云南省经济发展的空间差异,一个地区经济发展的总体差异可以用如下公式来表示,T总=T区域间+T区域内。

(3)

(4)

其中,T总、T区间和T区内分别为地区总差异、区域间差异和区域内差异,n为区域划分个数,Yi、Pi分别表示各分区域的地区生产总值、年末总人口的份额,Yij、Pij分别为第i个地区中的第j个县(市)的GDP和年末总人口的份额[5]。

三、数据解读及基本结论

1.不同空间尺度人均GDP度量

按照不同区域划分从图1可以直观看出,云南省各区域人均GDP随着时间推移不断上升,呈现出良好发展势头,但区域间经济发展水平出现空间的不均衡,并且差距较大。

图1 云南省不同空间尺度人均GDP走势图

整体来看,中部经济带、非少数民族区域、非边境区域经济发展较快,而西北、西南、东部、边境地区、少数民族聚居地区经济发展较慢。中部区域与西北、西南、东部经济发展差距从1994年不断拉大;2004年以后,经济发展区域差距进一步扩大;从其他两个空间尺度来看,2004年之前,少数民族与非少数民族地区、边境和非边境地区经济发展有差距,差幅在较小范围内不断扩大,2004-2008差幅进一步扩大,2008-2014与边境区域、少数民族区域差距明显拉大。

出现这种差异既有人为因素,同时又有非人为因素。非人为因素主要是中部及西南部区位条件相对较好,地势平坦,资源丰富,交通便利,便于发展经济;西北部的怒江州、迪庆州等源于本身的自然条件恶劣,自然灾害较多,经济发展相对落后;云南省的边境地区除了自身区位条件、经济发展基础、资源禀赋等有关,与边疆稳定的政治性因素有着重大关联,其中边境开放程度很大一部分需要考虑到国防安全因素。中部是云南省主要的政治中心、经济中心、文化中心,形成了经济磁场,产生雪球效应,和其他区域相比经济发展水平的绝对差异不断扩大;少数民族聚居区域经济发展总量较低,除了边境因素、风俗习惯、交通较差、生存环境欠佳等之外,重要的因素在于少数民族文化差异导致知识素质的差异,人力资本积累不足,用新知识、新技术对资源的综合加工利用较低从而显得较为落后。

从1990-2014年人均GDP增长速度来看,三大空间尺度衡量结果的共同规律是云南经济增长具有不稳定性,呈波浪式上升和下降,且起伏较大;从上图可以看出西北、西南、东部经济增长速度高于中部地区;少数民族地区经济增长普遍高于非少数民族地区;边境地区经济增长普遍高于非边境地区。2000年之前,云南省经济增长率整体波动较大,其中在1995年和1999年部分区域出现负增长;2001年至2010年各区域人均GDP保持较快速度增长;2011-2014年,云南省四大区域、边境与非边境、少数民族聚居区域与非聚居各区域经济增长速度呈下降趋势。这符合云南经济发展规律,符合国家政策导向,改革开放以来,我国经济发展不平衡,区域经济发展差距拉大,尤其是民族地区经济发展落后,贫富分化较为严重。从2000年开始,国家实行西部大开发战略,重点改善民族地区基础设施,加大财政转移支付,多渠道和途径推动西部地区经济发展。而边境地区、西北区域以及民族自治区域是中央政府和地方政府经济工作的重点,在这一背景下利用各种政策优势推动经济发展,因而这些区域经济增长率较高。

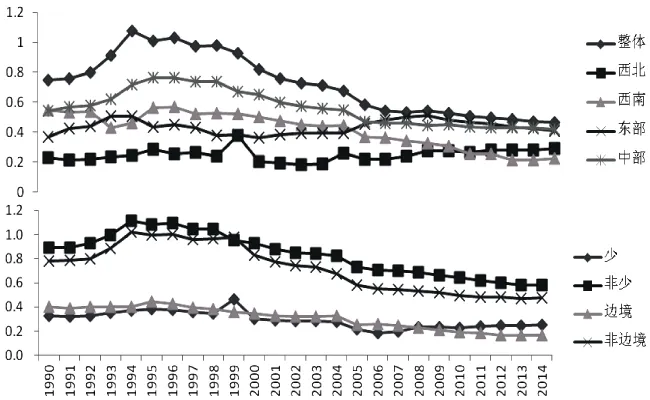

2.不同空间尺度人均GDP离散系数度量

第一,云南省整体经济发展的人均GDP变异系数呈现出先上升后缩小的趋势,总体趋势不断缩小(见图2)。1990-1996年整体变异系数呈现上升趋势,1996年达到最大值1.031,从1997至2000年,云南省整体经济发展差异明显缩小,“十五”期间至“十一五”期间,云南省整体经济发展差异进一步缩小,其中2000年以后人均GDP离散系数大幅度下降;由于2008年特殊的经济发展状况,并呈现微度上升的趋势,其变异系数由2007年的0.5338上升为0.5417,2011-2014年云南省经济发展内部差异进一步缩小,并在2014年达到最小值0.4653。

第二,从云南区域经济发展来看,中部经济发展呈现出与云南整体经济发展一样的趋势,先上升后下降。1990年到1995年之间呈现上升趋势,在1995年离散系数达到最大值为0.7644,然后开始下降,“九五”到“十五”期间离散系数降幅较大,“十一五”和“十二五”期间基本平稳,说明中部经济发展逐步趋于平衡,内部差异相对缩小。西南地区经济发展总体上呈现出下降趋势,但局部区域经济发展较为异常,离散系数波动幅度较大,1990-1993年出现离散系数下降趋势。1994-1996年西南区域经济发展不平衡,呈现出上升趋势,最大离散系数达到0.5687,1997-2014年之间离散系数均呈现出下降趋势。西北部和东部经济发展离散系数波动较大,东部区域呈现出“上升-下降-上升-下降”的趋势,总体上离散系数处于上升趋势。1990-1994年呈现出上升趋势,1995-2000年呈现出下降趋势;2000-2008年离散系数在平稳中呈现出上升趋势,说明内部经济发展差距较大,2008-2014年呈现出下降趋势。西北部经济发展在1990-1999年十年间在波动中上升,并且升幅较大,1999年达到最大值0.3775;2000年离散系数下降到0.2011,跌幅在30%左右;2000-2014年西北部人均GDP离散系数在波动中上升。

图2 云南省不同空间尺度人均GDP离散系数

第三,从边境地区和非边境地区经济发展来看,非边境地区经济发展整体呈下降趋势,但1990-1994年之间离散系数上升,说明地区经济发展差异扩大,并在1994年达到最大值1.0208;从1995至2014年呈现递减趋势,在“九五”、“十五”期间下降幅度较大,“十一五”、“十二五”期间变动幅度不大,说明非边境地区经济发展较为均衡。边境地区人均GDP变异系数波动不大,整体上在平缓中呈现出下降趋势。1991-1995年变动较大,并在1995年达到最大值0.4429,从“九五”到“十二五”期间在平缓中下降,离散系数变动较小。

第四,从少数民族聚居区域发展来看,呈现出不规则的上升和下降,变动幅度较大。1990-1999年期间总体上呈现上升,表明经济发展差距逐渐拉大,并在1999年达到最大值0.4657,2000年离散系数下降幅度在35%以上,“十五”期间少数民族地区经济发展差距不断缩小,且在2006年达到最小值,之后十年的人均GDP离散系数逐渐增大,表明民族地区经济发展差距呈现扩大趋势。而非民族地区人均GDP离散系数变动和非边境地区变动趋势相同,但是变动幅度远远大于非边境地区,说明非民族地区经济发展波动比非边境地区波动更大。

从不同区域人均GDP变异系数来看,云南省整体、中部区域、非边境区域、非民族聚居区域人均GDP变异系数呈现出先上升再下降趋势,西北、西南、东部区域变异系数相对较小,在波动中上升、下降;西北、东部、少数民族区域变异系数有上升趋势。1990-2004年整体变异系数较大是由于我国经济发展不平衡,贫富差距分化较为较严重所致;2000年以后云南省整体人均GDP离散系数大幅度下降的原因在于国家实行西部大开发政策,片区扶贫攻坚以及扶持少数民族事业发展,民族地区整体经济水平有所提高,从而出现变异系数不断缩小;西北区域、东部区域、少数民族自治区域、边境区域离散系数在不同时段有所上升趋势,说明国家对少数民族地区政策刺激经济效果明显。这些区域的总体变异较小并不代表经济发展较好,相反说明经济底子薄、发展程度低、变动程度小。

3.不同空间尺度锡尔系数变化趋势图

(1)不同空间视角云南省区域总体差异分析。

地区经济发展总体差异等于区域间差异与区域内部差异的总和,按照三个空间维度对云南省经济发展空间差异进行衡量,根据云南省统计年鉴及2014年各州国民经济发展公报数据,按照锡尔系数公式进行数据处理,结果如图3所示。

图3 云南省不同空间尺度锡尔系数

第一,从图3可以看出,1990-2014年25年间云南省整体经济发展空间变化先上升后下降,总体上呈缩小趋势。1990-1994这五年间上升幅度较大,云南省整体经济发展差距较大,“九五”期间云南省整体差距虽然在缩小,但各区域之间发展差距仍然较大,“十五”期间云南省整体时空差距较之于1990-2000年间经济差距明显缩小,“十一五”期间、“十二五”前四年云南省整体差异进一步缩小。

第二,从划分的四大区域经济发展时空差距来看,西北、西南、中部、东部的区间差异是云南省经济发展时空差异的主要部分,这说明西南、西北、中部、东部区域间经济发展差距较大,但从1990-2014年时间序列来看,尽管区域间发展差距一直都高于各个区域内发展差异,并且在1999年达到高峰,但2000年之后呈现出逐步缩小趋势。从各个区域内的锡尔系数来看,基本和总体变化趋势一样,各区域内发展差异不大,不是构成云南经济发展时空差异的重要成分,西北、西南、东部经济发展内部差异较小,各区域的时空差异在同一个水平上。随着全省经济发展,1990-1999年期间区域内部差异呈现出上升趋势,之后逐渐缩小,2008-2014年之间云南省区域内部经济发展基本差异不大。

第三,从云南省少数民族聚居区域与非少数民族聚居区域、边境区域和非边境区域的锡尔系数时空变化来看,这两条线处在最底端而且相对平缓,变化不大,说明区域之间时空差异不是整体差异的主要成分;边境与非边境区域之间差异在2000年之前呈现出上升趋势,之后变化几乎不大;少数民族聚居区域与非少数民族区域在1990-2000年之间呈现出上升且有一定变化幅度,从“十五”期间以后基本没什么大的变动趋势。同时可以看出,少数民族聚居区域和非少数民族聚居区域、边境地区和非边境地区内部经济发展差距较大,是云南整体经济发展时空差异的主体。边境和非边境地区发展差距从1990-1999年逐步拉大,“十五”期间逐渐缩小,“十一五”和“十二五”期间持平。少数民族自治区域与非自治区域内部差距虽然整体上缩小,但起伏较大,是三个空间维度下差幅最大的,表明少数民族地区经济发展和非少数民族地区经济发展严重不平衡。

(2)不同空间视角内部差异贡献率分析。

按照公式求出区域内以及区域间的锡尔系数,得知区域内核区间的空间差异,进一步对各区域内部的锡尔数据进行处理,即各个区域内部加总得到区域内部差异总和,然后进行除法运算即可得到内部差异贡献率,主要考察各种空间维度下区域内部的经济发展时空差异。

第一,从划分的四大区域来看,西南、西北、东部内部经济发展差距较小,呈现出差距扩大趋势,且三个区域在同一年份对云南整体差异贡献较小,但随着时间推移区域内部差距贡献率有所提高。西北地区内部各区域锡尔系数贡献率较小,西南次之,东部位居第三,且西南、西北、东部三个区域的总和不及中部地区差异贡献率;从表1可以很显著地看出中部所占份额大,对整体贡献较大,且中部经济发展内部差异有逐步缩小的趋势,其贡献率从1990年的80%下降到2014年的68%,东部经济发展内部差距呈现扩大趋势,西北区域在缓慢中发展且差距有所扩大;西南内部差异随着时间推移不断缩小,但整体差异所占比例不大。

表1 云南省不同空间尺度内部差异贡献率(%)

第二,从云南少数民族聚居区域和非聚居区域内部来看,少数民族区域内部差距较小,其贡献率远远低于非少数民族区域。1990-1999年少数民族内部经济发展差异基本呈下降趋势,2000年以后在波动中缓慢上升,“十五”期间民族地区内部贡献率有所上升,说明经济发展差距扩大;“十一五”期间,民族地区经济发展差异缩小,经济发展势头不足,“十二五”期间民族地区经济发展差异所有上升,经济发展差距适度扩大,截至2014年其内部差异贡献率仍只有4.6%,与非民族自治区域相比,经济总体时空差异很大;非少数民族区域内部经济发展差异贡献率占绝对优势,基本都在90%以上。

第三,从边境地区和非边境地区内部经济发展差异来看,1990-2014年边境地区经济发展空间差异贡献率远远小于非边境地区经济发展空间差异贡献率,说明边境地区经济发展内部差异较小,非边境地区经济发展差异较大。从时间序列来看,边境地区内部经济发展差异整体上呈现出缩小的趋势,“八五”、“九五”期间边境内部经济发展差异不断缩小,“十五”、“十一五”期间边境地区经济发展呈现出扩大趋势,“十二五”期间边境地区经济发展有所下降。非边境地区内部经济发展差距较大,其贡献率基本在90%左右,由于边境地区经济发展差异贡献率的上升,非边境地区在“十五”、“十一五”期间有适度下降趋势,“十二五”期间又有扩大差距的态势。

综合不同空间视角的锡尔系数变化可以看出,云南省整体时空差异呈现出先上升后下降并逐步缩小差异的趋势;按照四大区域划分,云南省区域差距明显,并且区间差异有扩大趋势,内部差异逐步缩小;按照边境和非边境、少数民族自治州和非自治州空间视角划分,区域之间差距不大,总体上在缩小,不同区域内部经济发展差距在逐步扩大。从锡尔系数、区域内部差异贡献率来看,西南、西北、东部内部经济发展差异较小,中部区域内部经济发展差异较大;边境地区、民族自治区域内部经济发展差异较小,而非民族自治区域,非边境区域内部经济发展差距较大。整体缩小的原因在于西部大开发带动民族地区经济发展,尤其是沿边地区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境等老少边穷地区经济有所发展,是地区总体锡尔系数不断下降的原因;中部区域内部经济发展不平衡差距较大的原因在于以昆明为核心的经济圈具有各方面的区位优势,成了经济发展的核心地带;西南、西北、东部及边境地区、民族自治区域内部差异较小,主要是这些地区本身经济发展相对落后,形成经济发展相对贫困的恶性循环,但同时看出,由于国家政策引导,西部大开发以来,虽然这些区域内部差异较小,但略有上升趋势,这与国家兴边富民行动、扶持少数民族事业发展、扶贫攻坚连片计划密不可分。

4.基本结论

按照不同空间区域划分运用三种不同的测评指标得出基本一致的结论,这说明方法的可靠性与科学性,基于以上原因和分析,可以进一步归纳出1990-2014年云南经济发展的时空差异特征。①云南省整体经济发展水平不断提高且空间差异逐步缩小;②从经济增长率来看,西北、西南、东部增长率高于中部区域,少数民族聚居区域增长率高于非少数民族区域,边境地区增长率高于非边境地区;③从离散系数变动来看,云南省总体、中部区域、非少数民族区域、非边境区域呈现出先上升后下降,总体上不断缩小的趋势;西北区域、东部区域起伏中有上升趋势;边境区域、少数民族区域变动不大。④从锡尔系数的时空变化来看,西北、西南、中部、东部区域间差异是云南省整体差异的主要成分,且中部区域内差异较大但有缩小趋势;边境与非边境地区、少数民族聚居与非少数民族区域间差异较小,其区间内差异较大,又主要体现为非边境地区、非民族区域内部差异较大。

四、对策建议

第一,全面把握新常态新机遇发展落后区域。“一带一路”愿景行动中在西南地区要求“发挥云南区位优势,推进与周边国家的国际运输通道建设,打造大湄公河次区域经济合作新高地,建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心。”[6]云南省要充分利用这一战略带来的各种新机遇,实现自身跨越式发展。一是要抓住扩大对外开放水平的新机遇。“一带一路”战略实施后,沿线各省份、各国经济发展紧密联系在一起,客观上推动外向型经济发展,各国、各地区互利互惠,互通有无,资源共享。二是抓住融合民族文化与生态旅游的新机遇。云南作为生态大省、文化大省,是对外宣传的窗口,把文化与生态的融合发展既是旅游转型升级的选择,又是云南进一步走向国际旅游市场的选择。三是抓住改善内外交通关联的新机遇。进一步加强边境地区、民族地区的交通基础设施建设,构建“七入省、四出境”通道,重点实施以高速公路为主干的中越、中老泰(昆明-曼谷)、中缅、经缅甸至南亚的国际通道,以及昆明至广西、贵州、四川、西藏的省际通道,为各区域经济发展提供便利的交通条件。

第二,用好用活民族政策大力发展民族经济。西部大开发以来,国家为少数民族提供优惠政策发展民族经济事业、社会事业和文化事业,为少数民族经济发展提供了广泛的政策支持,云南要进一步用好用活这些民族政策为经济发展服务。要利用国家扶持政策发展民族特色商品,形成民族特色优势产业,提高民族产业化水平,充分发挥民族地区的比较优势;利用连片扶贫开发政策结合实际改善经济发展的基础设施,乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境基础设施落后,要抓住连片扶贫开发政策改变落后面貌,全面提升自我经济发展水平;利用扶持较少人口民族政策加快偏远山区少数民族经济发展步伐,缩小与其它区域的时空差异;加快民族地区对外开放步伐,积极实施走出去战略,提高民族地区对外开放水平[7];利用国家为民族地区制定的教育政策为少数民族经济发展培养更多的实用人才。总之,国家为少数民族经济发展提供了较多的便利条件和优惠政策,各少数民族要用好用活这些政策为经济发展服务,实现自身跨越式发展,不断缩小经济发展差异。

第三,抓住兴边富民行动促进边境经济发展。新常态下增进各民族团结、构筑新的开放格局、推动区域发展、消除贫困、巩固边疆离不开边境地区经济发展[8]。随着改革开放的不断深入,边境经济发展差距进一步扩大,2000年国家开始实施兴边富民行动,给边境地区更多优惠政策进行扶持。中央政府和省政府加大对云南边境地区资金投入和转移支付,不断完善经济发展所需要的水、电、路、通信等各种基础设施;实施产业扶持政策,加快边境地区特色优势产业转化,把扶贫政策与兴边富民有机结合起来;利用边境区位优势,积极开展对外贸易,加强境内、境外区域经济合作,培养新的区域经济增长极;实施人才兴边政策,发展边境各类教育,培养边境发展需要的各类人才,加大对边境地区企业管理人才、专业技术人才、农村实用人才及其他人才的培养;实施更加优惠的边境贸易政策,保持边境贸易政策的连续性,完善边贸进出口配额管理,完善边境贸易税收减免和出口退税政策,削减边贸各项税外收费;加强政府对边境贸易的管理,提升边境地区的开放能力。

第四,加快各区域特色优势资源转化。云南省文化资源、矿产资源、动植物资源、气候资源丰富,与全国其他经济较为发达地区相比还存在一定差距,典型的“富饶中的贫困”。在新常态背景下,各区域、各地区要充分发挥自身资源比较优势,积极参与“一带一路”战略。整合现有资源优势,突出特色,形成合力,把各种资源优势转化为经济优势。一是优先打造以昆明为核心的中部综合经济带。政府要优先打造中部经济带,投入较大规模的人力物力财力,形成区域经济增长极,带动东西两翼、南北边缘地带经济发展,把中部打造成具有强大竞争力的经济走廊;二是重点打造西北、西南绿色经济产业群。该区域民族文化旅游景点众多,生态优势明显,生态保护相对完好,植物资源、森林资源丰富,可以发挥其比较优势;三是全面打造东南高原生态产业链。绿色经济不仅是西北、西南的特色,更是东部、东南部经济发展的突出优势,其工业污染少、空气优良、水质清洁、光热充足的原生态优势是发展高原生态农业的天然条件,力争把该区域打造成云南东部绿谷,生态绿谷;高效打造西南有色金属工业带,提高有色金属资源的利用率。云南省矿产资源丰富,是“一带一路”战略的重要能源基地,其储量大、矿种全、经济价值高,被誉为“有色金属王国”,要充分利用有色资源形成特色产业群,不断提高有色金属资源的加工利用能力[9]。

第五,加强合作推动区域经济协同发展。缩小云南经济发展差异,既需要内部各区域协调发展,即边境地区与非边境地区、少数民族聚居区域和非聚居区域协调发展,同时要与周边邻国(区域)协调发展。从内部经济发展来看,要充分利用中部现有金融中心及交通中心,为西南、西北、中部提供广阔的市场空间,形成向北对接丝绸之路,向南对接海上丝绸之路的双向开放格局,带动沿边区域及少数民族区域发展,让民族地区优势资源得到充分发挥。从区域发展视角来看,云南要积极参与区域合作,把“走出去”与“引进来”有机结合起来,融入“一带一路”发展战略,充分发挥自身比较优势,实现贸易畅通与民心相通,主动担当“一带一路”战略西南核心的责任,利用好现有的两个平台和一个窗口,即GMS、CAFTA和中国-南亚博览会,加强与周边各国经济合作、文化沟通,把“合作”落到实处;在深入合作过程中,突出“互补”,缩小与周边各国经济发展差距,缩小云南省内部区域经济发展差距。

参考文献:

[1]陈利,朱喜钢,等.云南省区域经济差异时空演变特征[J].经济地理,2014(8).

[2]刘建军.云南省边境地区经济发展空间差异研究[J].贵州商业高等专科学校学报,2011(6).

[3]朱雁春,刘新有.云南省近20年经济发展区域平衡性研究[J].生态经济,2014(12).

[4]何书霞.云南省区域经济增长差异研究[D].昆明:昆明理工大学经济学院,2011.

[5]章昌平,廉超,等.Theil系数、基尼系数和县域差异的实证分析[J].统计观察,2013(3).

[6]国家发展改革委,外交部.推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[N].人民日报,2015-3-29(04).

[7]李忠斌,李军.长江经济带少数民族地区经济发展战略选择——基于13个自治州的主因子分析[J].云南民族大学学报:哲学社会科学版,2015(2).

[8]周民良.区域发展中体战略下兴边富民政策的“必要”与“必须”[J].国家治理,2015(5).

[9]何小钢.能源约束、绿色技术创新与可持续增长[J].中南财经政法大学学报,2015(4).

[责任编辑:马建平]

收稿日期:2016-04-13 基金项目:国家社科基金重点项目“特色村寨建设的理论探讨、效果评价和政策创新研究”(15AMZ009);国家民委科研项目“民族文化旅游产业可持续发展能力评估体系研究”(14ZNW005)。

作者简介:李军,男,土家族,黔南民族师范学院旅游与资源环境学院讲师,中南民族大学经济学院博士研究生。李忠斌,男,土家族,中南民族大学经济学院教授,博士生导师。余涛,男,中南民族大学经济学院硕士研究生。

中图分类号:F 063.6

文献标识码:A

文章编号:1672-6219(2016)04-0058-07