《海药本草》川产药物考证

周莹莹,蒋淼,李文,张彤,孙俊杰

《海药本草》川产药物考证

周莹莹,蒋淼,李文,张彤,孙俊杰

[摘要]目的:对《海药本草》中川产药物进行考证,以探究其资源分布的变化情况。方法:筛选出《海药本草》记载产于巴蜀的七种药物为研究对象,通过查阅这七味药在古代本草文献中的产地记载及现代研究,进行古今产地对比,再结合品种进行综合分析。结论:七味药中石流黄、荔枝仍产于四川,其余五味药不再分布于四川。

[关键词]海药本草;产地;四川

[作者单位]成都中医药大学药学院 四川省中药资源系统研究与开发利用重点实验室 省部共建国家重点实验室培育基地,四川 成都 611137

Tel:18384257310 Email: 813075672@qq.com

Tel:028-61800231 Email:jiangmiaocc@163.com

唐五代时期药学家李珣所著《海药本草》是我国第一部外来药专著,反映了该时期药物使用情况及外来药情况。作者李珣祖籍波斯,生于四川梓州(今四川三台),“其先波斯国人,随(唐)僖宗入蜀”[1],世代以售香为业。笔者以《海药本草》记载产于巴蜀的七种药物为研究对象,将古今产地进行对比,再结合其品种考证,对其药物资源分布发生的变化进行简要分析。

1 石流黄

1.1 石流黄产地本草考证

石流黄,首载于《神农本草经》。陶弘景云“今第一出扶南、林邑(柬埔寨、老挝南部、越南南部)。……次出外国,从蜀中来,色深而煌煌。”[2]李珣补充“蜀中雅州(四川雅安)亦出,光腻甚好,功力不及舶上来者。”[3]宋•苏颂《本草图经》“又有一种土硫黄,出广南及荣州(今四川资中、资阳),溪涧水中流出”。[2]《本草纲目》引《庚辛玉册》云:“硫黄有二种:石硫黄,生南海琉球山中;土硫黄,生于广南。”[4]可见,硫黄的两种——石流黄及土硫黄,均有记载产于四川境内。

1.2 石流黄现今产地分布

结合本草文献描述与《政和本草》及《本草纲目》中硫黄药图(见图1、图2),对比可知石硫黄与现代使用的矿物药硫黄一致。

图1 《政和本草》石硫黄

图2 《本草纲目》石硫黄

《中华人民共和国药典》明确指出硫黄系含硫矿物或自然硫矿的提炼加工品。[5]硫黄主产于内蒙古赤峰、四川甘孜等地。[6]据报道,2011年,贵州瓮福集团投资建设的大型磷硫化工基地在四川达州竣工,硫黄资源已成为该地区经济发展的一大优势。[7]可见四川至今仍然是硫黄的出产地,这与古代论述一致。

2 荔枝

2.1 荔枝产地本草考证

荔枝在本草文献中首载于《食疗本草》。[6]李珣《海药本草》有“谨按《广州记》云:生岭南及波斯国……嘉州(四川乐山)以下,渝州(重庆)并有。”[3]《开宝本草》有荔枝“生岭南及巴中”的描述,也说明巴蜀地区产荔枝。[2]宋•苏颂著《本草图经》云:“今泉(福建闽侯)、……嘉(四川乐山)、蜀(四川崇庆)、渝(重庆)、涪州(重庆涪陵)……其中闽中第一,蜀川次之,岭南为下。”[3]全面介绍了当时荔枝产地并做了品质的评价。《蜀都赋》有“旁挺龙目,侧生荔枝是也。蜀中之品,在唐尤盛”的描述。[2]可见巴蜀地区是当时重要的荔枝产地之一。

2.2 荔枝现今产地分布

结合本草文献描述与《政和本草》、《本草纲目》及《中华本草》中荔枝图(见图3、图4、图5),对比可知荔枝与现代使用的荔枝一致。

图3《政和本草》荔枝

图4《本草纲目》荔枝

图5《中华本草》荔枝

荔枝为无患子科植物荔枝Litchi chinensis Sonn.的假种皮或果实。[6]《中药大辞典》[8]提到,荔枝分布于福建、广东、四川等地。四川荔枝产地主要集中在北纬29°50′以南的地区。[9]《中国植物志》提到,在众多的荔枝品种中,四川的大红袍和楠木叶也是该地的名品。[10]可见当代四川仍然出产荔枝,与古代论述一致。

3 钗子股

3.1 钗子股产地本草考证

钗子股,首载于《本草拾遗》,“金钗股,生岭南山谷。根如细辛……”[2]李珣《海药本草》中补充“谨按陈氏云:生岭南及南海诸山,每茎三十根,状似细辛。……忠、万州者佳。”忠州指重庆忠县,万州指四川万县。[3]首次以钗子股为名收载于《海药本草》,提出蜀地忠、万二州亦产钗子股,并以该地所产为佳。

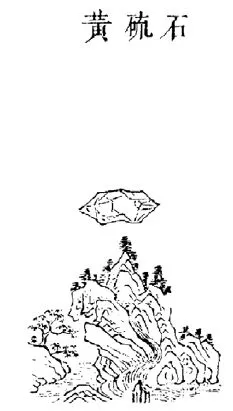

3.2 钗子股现今产地分布

钗子股为兰科植物钗子股Luisia morsei Rolfe ex Forbes et Hemsl.的根及全草(见图6)。[6]《中药大辞典》[8]提到,钗子股生于高山阴湿处,分布于福建、广东及西南一带。兰科植物性喜阴,忌阳光直射,喜湿润,忌干燥,多生长于空气湿度大且日照时间短的地方。[11]而四川大部气候特点则是日照多且平均温度高,可能不太适宜兰科植物生长。

图6《中华本草》钗子股

4 莎木

4.1 莎木产地本草考证

莎木,别名莎木面。最早出自《隋书经籍志》所载《蜀志》:“莎木高大,生南中八郡。”最早提出莎木产于南中八郡(四川剑阁)。陈藏器《本草拾遗》有“莎木面……生岭南山谷,大者四五围。”[3]李珣《海药本草》中沿用了《蜀志》中“生南中八郡”的说法,并未提及生于岭南地区。李时珍在《本草纲目》中提到:“树似桄榔……其叶离披如莎衣之状”[4](见图7)。

图7《本草纲目》莎木面

4.2 莎木现今产地分布

莎木为棕榈科植物西谷椰子Arenga westerhoutii Griff的木髓部提出的淀粉。其原植物形态为常绿乔木,叶似羽状,颇似椰子。《中药大辞典》[8]提到,莎木主要于南洋群岛一带多栽培。现代研究[12]认为南椰Arenga westerhoutii Griff在我国主产于海南岛的原始森林中,其生长特性为喜温暖湿润的热带气候,不耐寒。可见,四川并不适宜南椰生长,因此现代也再无莎木产于巴蜀的记载。

5 真珠

5.1 真珠产地本草考证

真珠,又名珍珠。入药始见于《雷公炮炙论》。[6]宋•苏颂《本草图经》有“今出廉州(广西合浦),北海(广西北海)亦有之。”[3]李珣《海药本草》中有“谨按《正经》云:生南海,石决明产出也……蜀中西路女瓜亦出真珠,是蚌蛤产,光白甚好,不及舶上彩耀。”首次提到蜀中亦产真珠,并对其性状、品质有简单描述。宋•寇宗奭《本草衍义》有“真珠,河北塘、泺中亦有,围及寸者,色多微红。珠母与廉州者不相似。”[13]提出“河北”亦产真珠。《本草纲目》[4]载“今南珠色红,西洋珠色白,北海珠色微青,各随方色也。……南番珠色白圆耀者为上,广西者次之。”对各处所产真珠进行了性状描述和品质评价。

5.2 真珠现今产地分布

结合本草文献描述与《政和本草》、《本草纲目》及《中华本草》中真珠药图(见图8、图9、图10)对比发现,古代的真珠与现代珍珠品种是否一致难以确定。

图8 《政和本草》真珠

图9 《本草纲目》真珠

图10 《中华本草》珍珠

《中华本草》[6]中所载珍珠为珍珠贝科动物合浦珠母贝Pinctada martensii (Dunker)以及褶纹冠蚌Cristaria plicata (Leach)等贝壳中外套膜受刺激形成的珍珠。以潮流通畅,水质较肥的海区生长较好,适宜生长温度为15-30℃之间。《中药大辞典》[8]指出海产的天然珍珠主产广东、台湾;淡水珍珠,产黑龙江等淡水流域。现在的珍珠一部分为天然品,一部分为人工养殖。但无论是天然还是人工,如今的四川并不产珍珠。

6 海红豆

6.1 海红豆产地本草考证

海红豆,又名红豆、孔雀豆,首载于《海药本草》。[6]李珣曰:“谨按徐表《南州记》云:生南海人家园圃中。……近右蜀中种亦成也。”首次提到当时蜀中地区可进行海红豆的种植。宋•宋祁《益部方物略记》中有“红豆……皮红肉白,以此得名,蜀人用为果饤(供陈列欣赏,不为食用)”[3]的描述。由此可见从唐五代到宋代,蜀中地区一直有对海红豆的种植及应用。

6.2 海红豆现今产地分布

结合本草文献描述与《本草纲目》及《中华本草》中海红豆药图(见图11、图12),对比可知海红豆与现代使用的海红豆一致。

海红豆为豆科植物海红豆Adenanthera pavonina L. var. microsperma (Teijsm. et Binnend.) Nielsen的种子。[6]《中药大辞典》[8]记载:海红豆生于林中或无荫的山溪沟边。《中华本草》[6]提到,海红豆资源分布于台湾、广东、海南、云南等地。海红豆喜温暖湿润气候、喜光,喜排水良好的沙壤土。《中国植物志》记载海红豆多生长于缅甸、马来西亚等热带地区。[10]

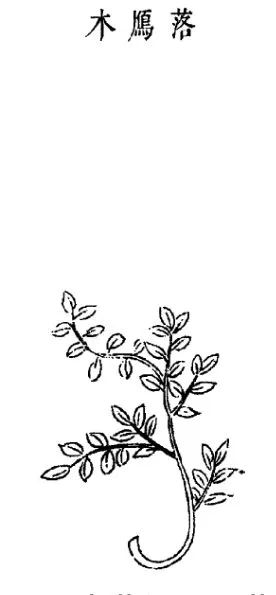

7 落雁木

落雁木,出自《海药本草》,有“谨按徐表《南州记》云:生南海山野中。……蜀中雅州亦出。”首次提出蜀中雅州产落雁木。宋•苏颂《本草图经》有“生雅州,味甘……”的描述。[3]

《海药本草》中记载了两点落雁木的得名原因:一是“代州雁门亦有。藤萝高余丈,雁过皆缀其中,故曰落雁木”。二是“又云雁衔至代州雁门皆放落而生,以此得名”。对比两幅出自《政和本草》(见图13)及《本草纲目》(见图14)的落雁木图,可发现两者有一些差异。现今落雁木的使用极少,仅凭古代的图和文定其品种,有待进一步研究。

图13 《政和本草》落雁木

图14 《本草纲目》落雁木

8 讨论

上述七种药物,在《海药本草》的记述中均产于巴蜀,结合现代资料发现,钗子股、莎木、真珠及海红豆4味药几乎不再出产于四川,荔枝虽仍产于四川,可种植规模已远不如当时。笔者就这一现象试做以下分析:

一、气候原因。莎木、海红豆、钗子股为热带、亚热带植物,喜高温高湿气候。据《中国近五千年来气候变迁的初步研究》[14]:唐五代时气温普遍高于现在,从宋开始,尤其是十二世纪南宋寒冷时代,中国气温普遍低于现在,直到进入二十世纪初,才呈现由寒转暖的趋势。这种情况也表现在西南巴蜀地区,气候的巨变导致蜀中地区不再适合莎木、海红豆及钗子股的生长。

同理可解释唐代荔枝三大产区之一的巴蜀地区在之后便种植区逐渐缩小的原因。荔枝为亚热带植物,喜高温高湿气侯,要求花芽分化期有相对低温,但最低气温在-2~-4℃又会遭受冻害,受这类气候因素的影响,现今四川只有在北纬29°50′以南的地区如宜宾、合江等地仍有出产。[9]

二、品种原因。珍珠贝类有淡水珍珠贝类及海水珍珠贝类之分,二者还可向下分为更具体的种类。[15]李珣道“生南海,石决明产出也。……蜀中西路女瓜亦出真珠,是蚌蛤产”。[23]言明与南海石决明所产真珠不同,蜀中所产真珠为蚌蛤产。寇宗奭道“真珠,河北塘、泺中亦有,……珠母与廉州者不相似。”[13]李时珍提出“今南珠色红,西洋珠色白……各随方色也。”[4]可见各家对于真珠论述都不一样,并且如李时珍所述当时有数个品种,性状也“各随方色也”。因此可以推测当时李珣所述巴蜀产真珠与现今分布于广东、广西沿海者不是同一种类。而李珣所述种类也很可能已经绝迹。

9 小结

《海药本草》虽主要介绍当时的外来药,由于作者李珣生活在巴蜀地区,该书在一定程度上反映了当时巴蜀地区的药物情况。本文通过对《海药本草》中记载产于巴蜀地区的药物进行产地考证及古今品种对比,发现石流黄、荔枝至今仍产于四川,而海红豆、真珠、莎木、钗子股4味药不再主产于四川,并通过药物品种及产地变化情况的梳理结果,推测产地变化原因,以期对进一步的研究提供历史依据。

[参考文献]

[1]袁闾琨.唐宋传奇总集•南北宋(上)[M].郑州:河南人民出版社,2001:159.

[2](宋)唐慎微原著.(宋)艾晟刊订.尚志钧点校.大观本草[M].合肥:安徽科学技术出版社,2002.

[3]李珣原著.尚志钧点校.海药本草[M].北京:人民卫生出版社,1997.

[4]李时珍原著.崔述生,张浩主编.精编本草纲目[M]北京:中医古籍出版社,1999.

[5]中华人民共和国卫生部药典委员会.中华人民共和国药典[S].北京:中国医药科技出版社,2015.

[6]国家中医药管理局《中华本草》编委会.中华本草[M].上海科学技术出版社,1999.

[7]于银花.普光气田成国内最大硫黄产销地[N].中国石化报,2012-07-17007.

[8]卢宏民.中药大辞典[M].北京:五洲出版社, 1983.

[9]蓝勇. 四川荔枝种植公布的历史考证[J]. 西南师范大学学报(自然科学版),1985:86.

[10]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志[M].北京:科学出版社,1984.

[11]张殷波,杜昊东,金效华,等.中国野生兰科植物物种多样性与地理分布[J].科学通报,2015:179.

[12]肖嘉.我国叶片最长的树——南椰[J].广东园林,1998,(1):47.

[13](宋)寇宗奭撰;颜正华等点校.本草衍义[M].北京:人民卫生出版社,1990.

[14]竺可桢:中国近五千年来气候变迁的初步研究,竺可桢文集[M].北京:科学出版社,1979.

[15]董杨.我国珍珠贝类主要品种介绍[J].生命世界,2008,6:46.

(责任编辑:王家葵)

The textual research of herbal medicine produced in Sichuan recorded in HaiYaoBenCao

ZHOU Ying-ying, JIANGMiao, LI Wen, ZHANG Tong, SUN Jun-jie//( School of Pharmacy, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine; Key Laboratory of Standardization for Chinese Herbal Medicine, Ministry of Education; National Key Laboratory Breeding Base of Systematic Research, Development and Utilization of Chinese Medicine Resources, Chengdu 611137, Sichuan)

[Abstract]Objective: To research the changes of the resource distribution of herbal medicine produced in Sichuan recorded in HaiYaoBenCao. Method: 7 herbs recorded in HaiYaoBenCao as research objects, the literature and modern study were researched to compare the change of productive area and variety from ancient time. Result: Shiliuhuang and Lizhi are still produced in Sichuan, but the others are not now.

[Key words]HaiYaoBenCao; productive area; Sichuan

[中图分类号]R 281

[文献标识码]A

[文章编号]1674-926X(2016)02-020-04

[基金项目]四 川省教育厅西部区域文化研究中心项目(编号:XBYJA1303);四川省科技厅科技支撑计划(编号:2014SZ0230);国家重点基础研究发展计划(“973”计划)项目(编号:2013CB532005)

[作者简介]周 莹莹(1991-),女,在读硕士,主要从事中药基础理论及应用研究

[通讯作者]蒋 淼(1982-),女,在读博士,讲师,主要从事中药基础理论及应用研究

[收稿日期]2015-10-30