清代柳条边外的城镇火灾

綦 岩

(吉林师范大学 历史文化学院, 吉林 四平 136000)

清代柳条边外的城镇火灾

綦岩

(吉林师范大学 历史文化学院, 吉林 四平 136000)

[摘要]清代柳条边外城镇火灾多发生于夜间,人为因素居多,驻防官兵是救火的基本力量。火灾的发生对人民群众的生命财产造成严重损失,大火焚烧衙署等公共服务场所导致重要案牍化为灰烬,给边外清史研究带来不便。火灾惩罚方式分为交部院察议、罚俸、鞭刑带枷、降级、革职等,抚恤方式,体现因地制宜灵活的政策。抚恤待遇遵循旗人高于民人,民人高于商人的原则。

[关键词]满文档案;火灾;清代;柳条边;城镇

火是人类文明的标志,同时也是人类所要面对的各种灾难中产生时间最早、发生频率最高、危害范围最广的一种灾害。近年清代灾荒史的研究成果颇丰,有关火灾研究的成果并不多见且多集中于消防管理方面。其中,朱凤祥根据《清史稿》统计了清代火灾空间分布,分析了火灾的危害以及原因,但采用史料单一,论及现象笼统,不具有系统性和典型性。[1]周允基、刘凤云提出,清代的消防组织由属于官府的巡城官兵与属于民间的“水会”两大系统组成,行政、军事、消防的一体化管理是清代消防组织的特点。[2]张家玉、刘正刚利用《申报》以晚晴广州地区为例阐释了晚清广州火灾高发的原因,并指出防御火灾的措施,无论是救火工具还是善后赈济都逐步由传统方式向近代化过渡。[3]丁小珊认为清人的消防意识、防火法令、管理机制都与古代消防管理一脉相承,消防管理史行政、军事、消防治安一体化管理与社会自身管理并存。到了晚清,面对城市的快速发展,不管是消防意识还是法治,都增添了更具体更有序的内容。[4]

清初东北实行“封禁”政策,以明辽东长城为基础修建柳条边、设置路票禁止蒙汉人民入内围猎畜牧、采集人参。柳条边“南起凤凰城,北至开原,折而西至山海关接边墙,周一千九百五十余里。又自开原威远堡而东,历永吉州北界至法特哈,长六百九十余里,插柳结绳以定内外”*[清]蒋廷锡、王安国等纂修《大清一统志》缩微胶片,康熙朝卷三十二关隘,北京:全国图书馆文献缩微中心。,分别于康熙三年(1664年)、康熙十四年(1675年)、康熙十八年(1679年)、康熙十九年(1680年)、康熙三十六年(1698年)进行了五次展边,其中康熙二十一年(1681年)基本确立柳条边“人”字形结构和各边门位置。柳条边不仅是军事防御、生产方式、行政区划和民族隔离的界标,也是不同文化类型的界限。清代柳条边外冬季漫长、寒冷干燥,森林广布,柴火为生;龙兴之地,首崇满洲,故火灾无论从产生原因、还是从惩罚措施,甚至抚恤赈济上都有其自身的特征。本文将以满文档案为中心,对清代柳条边外火灾问题进行深入分析,为研究清代东北史及其现实火灾防治提供借鉴思路。

一、 满文史料举要

清代记载柳条边外火灾的传统史料按时间顺序可分为两个阶段,前一阶段以正史和地方志为主,例如《清实录》《盛京通志》《永吉县志》等,随着近代报刊等舆论传媒的产生,《申报》(上海)、《大公报》(天津)及其他报刊成为后一阶段的主要媒介。

《军机处满文录副奏折》《乾隆朝寄信档》《清代黑龙江衙门档案》《宁古塔衙门档案》等满文档案中虽与传统汉文史料记录同一件柳条边外火灾的史实,但满文档案相对全面精准,并且满文档案史料在一定程度上也弥补了汉文史料中的缺失。例如,嘉庆十一年三月(1806年)吉林城大火。汉文史料仅为寥寥几笔,《永吉县志》卷三:“延烧房屋几三分之二,各衙署尽毁”。《吉林史迹》:“火烧船厂,一次大火把城内房屋烧毁八千多间,吉林城几乎被大火洗劫一空”。而中国第一历史档案馆藏《军机处满文录副奏折》(编号:03-0197-3698-032)中《奏吉林乌拉城失火烧销将军副都统署官房折》(嘉庆十一年四月二十日)对失火的时间地点记载得非常详尽,三月二十三日亥时西城门外木匠铺,并且描述了失火的原因,风甚大甚急,火势向四方展开;损失情形,旧户司、右翼学校、街上堆铺、放置人参的营房,臣秀林所住的官房、臣达达禄所住的官房四十二间全部被烧。总共烧毁官房二百一十九间。详细调查旗人和民人居住的房屋和商业出租的房屋,除了小房屋外,烧毁主要房屋八千四百八十九间;接济方式,照例除了动用一万九斛余粮食外,加上动用多余的八千仓粮食,旗人民人限期五年偿还填补原来的各项损失,以及重建原则,所有被烧官房,动用官银修建,官兵被烧的居住房屋借支赏赐俸粮修建,商业店铺的房屋不修建,旗人民人住房每间借支三十两白银等史实。

《军机处满文录副奏折》(编号:03-0172-0758-008)《奏报黑龙江地方实火情形折》(乾隆六年五月初二日)记录了“乾隆六年四月十六日戌时,因风大草房失火,齐齐哈尔城南门外商人们的铺子和房屋被烧,官兵们得知后努力营救。商人们的铺子和房屋三百三十间、军人们居住房屋六十四间一并被烧,无人员伤亡。查核本省四月正好是种田的时候,房屋被烧。军人们着急休息又不能及时耕种得到的土地,因此即刻查办。黑龙江将军属下旗主仔细查明禀报,主事闻后调查火灾。黑龙江将军处理火灾时考虑到官仓所藏,苏克苏等地军人把每年收缴的粮食按着内部礼仪给予处理。除失火受伤人员外房屋被烧的军人劳力被疏散”的情形。

《乾隆朝满文寄信档》记录了乾隆三十年“三月二十四日,吉林地方失火,共有官房、旗民房屋被烧二千余间。其官房动用官银修补;官兵住房借卖义仓粮所得银两修补;商铺房屋若原主无力修补,则借给官银修补。等语,具奏请旨前来。吉林乌拉,二十八年曾经失火,烧房二千七十余间,今又失火烧二千一百余间。由此看得,该地方房屋必系接连无甚间隔,且墙壁薄而矮,救火甚难,一旦失火,即导致多间被烧。这次修建,宜当虑及此情,以防火灾。著将此寄信恒禄,此次建房,应将房屋墙壁建高建厚,留有间隔,以便于救火。如此,一旦失火,亦不致连及一片。吉林地方之人,三载失火两次,烧房诸多,兵民修建时,未免拮据,应如何酌情借给银两修建之处,著交恒禄等,照二十八年之例办理外,其中若有被烧房屋物品颇多,而需施恩者,著恒禄等查明具奏请旨”[5]44-46的情形。

《军机处满文录副奏折》( 编号:03-0197-3101-008)《奏报宁古塔城外失火烧毁店铺近五百间折》(嘉庆十一年五月二十日)记录了嘉庆十一年“宁古塔此地四月初一戌时城东门外街背面商铺失火,富登阿带领官兵一面保卫衙门库房,一面救火。因为大风火势蔓延,虽然使用各种方式但不能抵御,转到第二天丑时火才被灭。衙门库房和救火官方依然如旧旗民们租用店铺总计四百九十八间逐一被烧。臣等查,副都统属下笔贴式答复按着新定例,失火人被打鞭一百,带枷三个月。收取租金的商业店铺被烧,旗民们直到秋天,虽然没有盼望建他们的西侧房子建,但经副都统查明,按临街处置”的情形。以上三条史料时间较早分别为乾隆六年、乾隆三十年、嘉庆十一年,且涉及地区典型,范围广阔分别为齐齐哈尔城、吉林乌拉城、宁古塔城。

二、 清代柳条边外城镇火灾的特征

清代是火灾高发时期,既有人为因素又有自然原因,笔者通过正史、地方志、报刊、特别是清代满汉文档案研究,发现涉及清代柳条边外城镇火灾事件共45例,这些史料记载的均为较严重的火灾,其中雍正朝2例、乾隆朝11例、嘉庆朝3例、道光朝1例、同治朝4例、光绪朝20例、宣统朝5例。其火灾具有以下特征:

第一,失火时间多为夜间,失火地点多集中于城镇,而且城镇经济越繁荣,火灾危害性越大。康熙年间,为防御沙俄入侵,加强对科尔沁蒙古以及边疆少数民族的管理,清政府在柳条边外不断设治、建城。随着城镇的建设,驻防兵丁与民人集聚于此。乾隆年间经济发展,新开发设治的城镇趋于稳定,又逢“相对温暖期”,移民人口增长,商业店铺不断增多,火灾隐患频繁。特别是人口密集、经济较发达的吉林城共失火18次之多,仅乾隆朝就失火9次。伴随近代化进程的加快,城镇人口增加,导致用地紧张,建筑密集。加之新生产方式的采用加速了火灾的发生。

附:清代柳条边外城镇失火次数与时间表*乾隆三十年吉林城失火二次,一次为四月,烧毁官房旗民房屋二千一百余间;另一次为五月烧毁官方民房四千九百四十一间,损伤男妇三名。光绪瑷珲失火二次,一次为三月,俄军放火烧毁大黑河屯;一次为七月俄军攻占瑷珲古城,烧毁全城,仅剩魁星楼。光绪三十一年哈尔滨失火三次,十一月中东铁路大楼、铁路局矿物处被烧,十二月俄国外阿穆尔军区司令部被烧。

第二,失火原因多样,人为因素居多。*有别于周允基、刘凤云《清代的消防组织与救火工具》“战争火灾在发生次数和危害程度往往高于意外的建筑火灾”,《故宫博物院院刊》2002年第6期,第1页。四十五次失火事例中仅有同治十一年(1867年)三月,伊达里(今吉林省伊通满族自治县)“火山喷发导致石子飞滚山下,焚死二百余人”*《申报》(上海),同治十一年四月初二日、光绪二十七年十月十五日。与光绪二十七年(1901年)九月,珲春“野火延烧以致长林丰草之间,蔓延无际,广袤数十里”*《申报》(上海),同治十一年四月初二日、光绪二十七年十月十五日。两例是自然灾害引起的火灾,其余火灾均为人为因素导致。同治朝以前失火均为生活生产过程中用火失慎引起,多集中于商铺,例如乾隆六年四月,“齐齐哈尔城南门外商人们的铺子和房屋被烧”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0172-0758-008.奏报黑龙江地方实火情形折.乾隆六年五月初二日。,嘉庆十一年三月,吉林城“西城门外木匠铺失火”,嘉庆十一年四月,宁古塔“城东门外街背面商铺失火”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0197-3698-032.奏吉林乌拉城失火烧销将军副都统署官房折.嘉庆十一年四月二十日。。同治五年(1866年),双城堡王起、马傻子起义军“被商民迎入城中,踞数十日,焚署劫狱”[6]122,阿勒楚喀“农民起义军头领马国良火烧衙署”[7]。光绪三年(1877年)五常堡山河屯“马贼焚掠”[8]277,巴彦苏苏“‘马贼’窜扰,并闯入备困林子集镇,焚毁营汛公署”[6]169。近代以来俄国侵略者对我国边疆地区不断骚扰,纵火焚城,光绪二十六年(1900年)三月“俄军放火烧毁大黑河屯”[9]505,七月“俄军强占我江东64屯,杀戮中国居民7000人,掠夺财物,烧毁村舍”[9]4,“俄国兵进攻瑷珲,到处放火”,瑷珲古城完全烧毁,仅剩魁星楼。光绪二十七年三月(1901年)绥化上集厂“俄兵三百人……烧房九间”[9]303,六月齐齐哈尔城“黑龙江省城及外六城被俄兵焚毁”[8]304烧毁房屋十余间。中国人民面对帝国主义的入侵与压迫,不断抗击,光绪三十一年(1905年)十一月和十二月,哈尔滨愤怒的工人“在一个月零六天的时间里,连续四天火烧铁路局及总工厂大帐房”[8]31。光绪三十二年(1906年)“俄国外阿穆尔军区司令部”被烧。

火灾扩张的主要因素为建筑物“接连无甚间隔,且墙壁薄而矮”[5]45。柳条边外地区长期“封禁”植被丰饶,“该处木值价贱,墙壁皆系木造”[10]卷一四零二,乾隆五十七年润四巳卯条,“道路狭窄,草房较多”[10]卷一三七八,乾隆五十六年五月庚辰条,失火时节多为春季四月“风大草房”容易延烧。

第三,驻防官兵是救火的基本力量,政府主导赈济的全过程。板木结合的房屋结构与木板铺砌道路是火灾发生时救火的最大阻力。救火过程中,道路泥泞,不便行走,给救火带来极大不便。

第四,接济方式,依照先例,因势而定;对旗人民人的抚恤力度高于对商人的抚恤力度。乾隆六年,齐齐哈尔“四月正好是种田的时候,房屋被烧。军人们着急休息又不能及时耕种得到的土地……处理火灾时考虑到官仓所藏,苏克苏等地军人把每年收缴的粮食按着内部礼仪给予处理”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0172-0758-008.奏报黑龙江地方实火情形折.乾隆六年五月初二日。。乾隆三十四年,吉林乌拉“官银动用官银修补,官兵住房借义卖仓粮所得银两修补,商铺房屋若原主无力修补,则借给官银修补等……照二十八年之例办理外,其中若有被烧房屋物品颇多,而需施恩者”[5]45。嘉庆十一年,吉林乌拉“照例除了动用一万九斛余粮食外,加上动用多余的八千仓粮食,旗人民人限期五年偿还填补原来的各项……被烧官房,动用官银修建,官兵被烧的居住房屋借支赏赐俸粮修建,商业店铺的房屋不修建,旗人民人住房每间借支三十两白银”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0197-3698-032.奏吉林乌拉城失火烧销将军副都统署官房折.嘉庆十一年四月二十日。。由此可知,清代柳条边外城镇失火后,清政府对于官房动用官府银两修建,官兵房屋支赏赐俸粮修建,旗人民房屋借支银两限期偿还各项损失。对于商铺的房屋不借支给银两,火情严重者,国家酌情处理。近代化后,社会募捐赈济火灾的方式出现,宣统三年(1911)四月,吉林城大火后各界热心人士慷慨赈捐,“昨有周君祉庭联络同乡,拟尼招募吉林火灾赈捐,特为谒见民政司宋友梅司使暨魁星阶观察,恳求鼎力提供,并禀商一切办法。闻已承宋、魁两君首肯,日内即组织公会,籍资劝募,并拟电请瑷珲道姚观察、兴东道徐观察、呼伦厅王司马赞助一切,以资集腋成裘,广施拯救,想各界之热心慷慨者,当不乏人也”*大公报(天津),宣统三年五月初二日。。

三、 清代柳条边外城镇火灾的危害

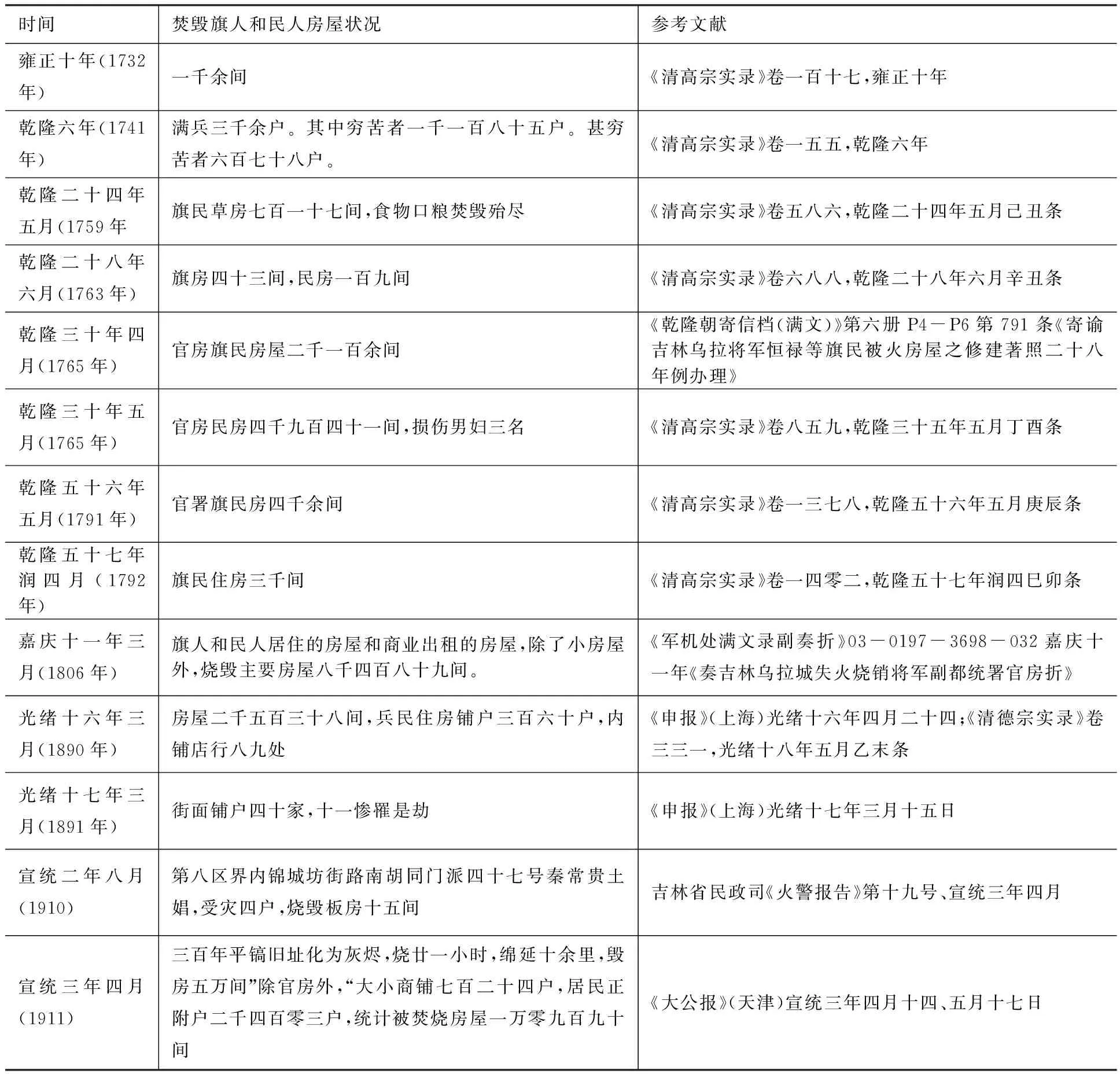

首先,大火焚烧旗人和民人房屋,给人民群众的生命财产造成严重损失,这是火灾最普遍的危害。据满汉文文献统计,清代柳条边外因火灾烧毁房屋少则几间,多则千余间。其中最严重的是吉林城,乾隆朝中期“吉林地方之人,三载失火两次,烧房诸多,兵民修建时,未免拮据”[5]46。嘉庆十一年(1806年),“旗人和民人居住的房屋和商业出租的房屋,除了小房屋外,烧毁主要房屋八千四百八十九间”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0197-3698-032.奏吉林乌拉城失火烧销将军副都统署官房折.嘉庆十一年四月二十日。。近代以来,宣统二年(1910年),“三百年平镐旧址化为灰烬,烧廿一小时,绵延十余里,毁房五万间”*《大公报》(天津),宣统三年四月十四日。,除官房外,“大小商铺七百二十四户,居民正附户二千四百零三户,统计被焚烧房屋一万零九百九十间”*《大公报》(天津),宣统三年五月十七日。。

附:清代吉林城火灾焚毁旗人和民人房屋数量表

本文举要的满文档案均为此城镇在历次火灾中损失最为惨重的记录,除上述吉林城外,齐齐哈尔城,乾隆六年四月“商人们的铺子和房屋三百三十间、军人们居住房屋六十四间”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0172-0758-008.奏报黑龙江地方实火情形折.乾隆六年五月初二日。一并烧毁,宁古塔城,嘉庆十一年四月,“旗民们租用店铺总计四百九十八间逐一被烧”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0197-3101-008.奏报宁古塔城外失火烧毁店铺近五百间折.嘉庆十一年五月二十日。。

其次,大火焚烧衙署等政府办公场所与公共服务场所,导致重要案牍化为灰烬,给政府办公和后世历史研究带来极大不便。例如,乾隆七年(1742年)四月,吉林城烧毁“衙署官兵房屋数百间”[10]卷一六四,乾隆七年四月庚子条;乾隆四十三年(1778年)润六月,“阿勒楚喀副都统衙门失火,焚烧档案、盔甲”[10]卷一千六十一,乾隆四十三年润六月戊戌条;嘉庆十一年(1806年)三月,吉林城虽“立刻让官兵分散牢狱监禁的有罪之人。衙门各类事务和物品、死亡士兵、适用的档案皆向城外迁移,尽力抢救”,但“旧户司、右翼学校、街上堆铺、放置人参的营房,臣秀林所住的官房、臣达达禄所住的官房四十二间全部被烧。总共烧毁官房二百一十九间”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0197-3698-032.奏吉林乌拉城失火烧销将军副都统署官房折.嘉庆十一年四月二十日。。同治五年(1866年)二月,“农民起义军头领马国良率队攻(阿勒楚喀)城,火烧衙署。被烧毁之副都统衙署、满官学、课税局等处,于同治十年依旧观修复”[7]10。同治十二年(1867年)五月,阿勒楚喀地方失火“由城南土围门外。延烧围内民房及衙署监狱官房共烧毁房闲七千有零”[11]同治十二年五月癸丑条。光绪十六年(1890年)三月,吉林城“将军住房、果子楼、电报局、督捕司各官所烧毁无存”*《申报》(上海),光绪十六年四月二十四日。,“司库旧存赏发《开国方略》、《盛京通志》、《渊鉴类函》等书、前因测绘吉林舆图”[12]45被焚毁。宣统三年(1911)四月,吉林城署外东西北三面房屋借已焚烬,官医院、图书馆、巡警、电报两局均被波及,高等审判、检查两厅及吉林省狱连烧。

四、 清代柳条边外城镇火灾的惩罚方式与防范措施

清代延续前代对火灾的惩罚措施,《大清律例》对“失火”及其“放火故烧人房屋”有明确的规定,“凡烧火烧自己房屋者,笞四十。延烧官民房屋者,笞五十。因而治伤人命者,杖一百。罪坐失火之人。若延烧宗庙及宫阙者,绞。社,减一等。若于山陵兆域内失火,杖八十,徒二年。延烧林木者,杖一百,流二千里。若于官府公廨及仓库失火者,亦杖八十,徒二年。主守之人,因而侵欺财物者,计赃以监守自盗论。其在外失火而延烧者,各减三等。若于库藏及仓廒内燃火者,杖八十。其守卫宫殿及仓库,若掌囚者,但见起过,皆不得离所守。违者,杖一百。”[13]566其中三百八十二条“失火”中附有例文,“失火延烧官民房屋,及官府公廨、仓库失火等案,各照本律笞,杖充徒定拟。应否赔修亦照律办理外,失火延烧官民房屋,如数至一百间者,加枷号一个月,至二百间者,枷号两个月。若延烧官府公廨、仓库失火及官民房屋三百件以上者,加枷号三个月,均于失火处枷示。”[13]567

清代柳条边外火灾惩罚方式主要表现为:交部院察议,乾隆三十年(1765年)五月,吉林城大火延烧官房民房四千九百四十一间,损伤男妇三名,“火班成员及该处协领、参领、水手、营官、同知等职名造册送部,分别严加议处,并请一并交部察议”[10]卷八五九,乾隆三十五年五月丁酉条。罚俸,嘉庆十一年(1806年)三月,吉林城屡次失火,“失火第四次降官罚俸禄半年,第五次降官罚一年俸粮”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0197-3698-032.奏吉林乌拉城失火烧销将军副都统署官房折.嘉庆十一年四月二十日。。鞭刑带枷,嘉庆十一年(1806年)四月,宁古塔失火,四百九十八间逐一被烧,“按着新定例,失火人被打鞭一百,带枷三个月”*中国第一历史档案馆藏.军机处满文录副奏折.03-0197-3101-008.奏报宁古塔城外失火烧毁店铺近五百间折.嘉庆十一年五月二十日。。降级,同治十二年(1867年)五月,阿勒楚喀失火,围内民房及衙署监狱官房共烧毁房闲七千有零,烧毙民人八名,“著一并交部议处。被灾衙署监狱八旗兵房及各项官所并著饬令该副都统等筹款照例赔修寻兵部议。海英应降一级留任。乌勒喜布等降一级调用”[11]同治十二年五月癸丑条。革职,光绪三年(1877年)七月,马贼焚掠五常堡山河屯,“协领志超闻警回家躲避,清廷下令革职,永不叙用,委参领双全革职发配,佐领吉升阿摘去顶戴花翎”[9]277。

面对火灾频发的现象,惩罚方式仅能解决一时之需,警戒后人。发现火灾隐患,及时解决,完善消防设施,制定法令并提高人们防范意识才是避免火灾再次发生的根本出发点。以吉林城为例,乾隆七年(1742年)四月失火后“著行文鄂弥达,将救火诸器具,俱妥协备办”[10]卷一六四,乾隆七年四月庚子条;乾隆三十年(1765年)四月失火后总结延烧原因,决定隔绝可燃物,采用“此次建房,应将房屋墙壁建高建厚,留有间隔,以便于救火”[5]45的办法预防火灾,一旦失火,亦不致连及一片;乾隆五十六年(1791年)五月失火后,考虑到吉林城道路狭窄,草房较多遇到大风易导致官署旗民房四千余间被烧的状况,政府决定“修盖房舍展宽二三尺,大所草房皆盖瓦房”[10]卷一三七八,乾隆五十六年五月庚辰条;宣统三年(1911)四月铁铺失火殃及全城,损失惨重,政府“修订建筑章程,取缔房屋制度,酌留宽大马路,并将从前木棚木路一切引火之陋制,概行改革”*大公报(天津),宣统三年五月二十日。。随着西方先进消防器械的传入,清代柳条边外预防火灾的方式由巡更管理、防火宣传向水会采用水龙随时待命的方式转变。官办消防组织在晚清出现,从事救火的驻防兵丁向消防员过渡。

清代柳条边外城镇位于边疆地区,森林密布,人口稀疏,火灾不同于京师或边内城镇,火势迅猛原因多为用火失慎延烧,未有故意纵火情形。道路狭窄且遇水泥泞,阻碍救火工作的开展。焚烧房屋以旗人民人住房为主,虽户数不及京师,但延烧全城。其接济标准比京师“和亲王府失火,深为廑念,著加恩交广储司银赏给一万两,以资修建”降低许多。清代东北“开禁”[10]卷三三二,乾隆十四年正月乙卯条后,柳条边外城镇不断增多,大量移民涌入,从事垦殖与商贸活动,城镇人口增加,职业分化现象产生,火灾突发现象逐渐频繁。

[参考文献]

[1]朱凤祥.论清代火灾的空间分布及其危害[J].商丘师范学院学报,2009,(5):57-59.

[2]周允基,刘凤云.清代的消防组织与救火工具[J].故宫博物院院刊,2002,(6):1-7.

[3]张家玉,刘正刚.晚清火灾及防御机制探讨:以广州为例[J].安徽史学,2005,(3):30-35.

[4]丁小珊.清代城市消防管理研究[D].成都:四川大学硕士学位论文,2006.

[5]中国第一历史档案馆.乾隆朝满文寄信档译编(第六册)[M].长沙:岳麓书社,2011.

[6]张鸿文,张本政,编.东北大事记(上册)[M].长春:吉林文史出版社,1987:122、169.

[7]阿城县志[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1988:10.

[8]黑龙江历史编年[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1989.

[9]爱辉县志[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1986:505.

[10]清高宗实录[M].清实录(22).北京:中华书局,1998.

[11]清穆宗实录[M].清实录(51).北京:中华书局,1998.

[12]清德宗实录[M].清实录(56)北京:中华书局,1998.

[13]上海大学法学院:大清律例[M].天津:天津古籍出版社,1993.

〔责任编辑:曹金钟〕

Town Fire OutsideLiutiaobian in the Qing Dynasty

Qi Yan

(History and Culture School of Jilin Normal University, Siping 136000, China)

Abstract:In the Qing Dynasty, outside Liutiaobian fire often occurred at night. Most of them incurred by man, and frontier soldiers remained the major forces. Fire caused serious damage to people's lives and property, burning public service places and historic documents to ashes. Punishment differed in flexible policies, such as discussion by division, salary punishment, flogging cangue, demotion and dismissal, etc. The pension prefers banner men to common people, and the common to businessmen.

Key words:Manchu archives; fire; the Qing Dynasty; Liutiaobian; town

[收稿日期]2016-02-22

[基金项目]2013年吉林师范大学研究生创新科研计划项目“清代东北满族语言与文化”(研创新2013020);2015年黑龙江省社会科学研究规划重点项目“渤海、金源、满洲历史文化传承关系研究”(15ZSA01);2016年黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才项目

[作者简介]綦岩(1986-),男,黑龙江哈尔滨人,博士研究生,从事清代东北史、满族史研究。

[中图分类号]K207

[文献标志码]A

[文章编号]1000-8284(2016)06-0212-07