精耕作品的特色

○安赤平

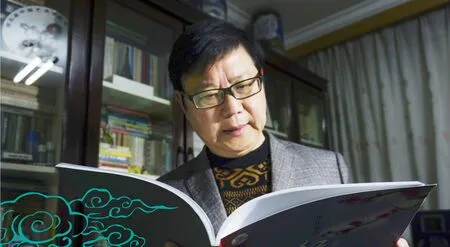

精耕又名精根,名副其实,他扎根在黄梅戏的水土之中,辛勤耕耘至今不息。经过长期实践与磨练,自学与深造,终于成为众所公认的作曲大家。

有关对精耕作品的论述和评价很多,本不必赘述,为抛砖引玉,仅就其创作的黄梅戏音乐特色小谈感想,以供大家研讨。

那么,精耕创作的黄梅戏音乐特色主要表现在哪些地方呢?笔者粗浅以为,主要有以下几点:

(一)主题音乐的特色

在笔者看来,中国戏曲包括地方戏曲在音乐创作过程中,因为中国戏曲的特色主要是通过其唱腔来体现的,在整部作品的创作中往往很少或不太重视它的音乐主题,这也是当今黄梅戏音乐创作中存在的现实。诚然,黄梅戏的唱腔本有它的分类,比如在传统大戏中的唱腔使用的是平词类,如【平词】、【八板】、【二行】、【阴司腔】等;小戏则是一戏一曲,如《打猪草》、《闹花灯》、《补背褡》、《瞧相》、《卖杂货》等花腔小戏,绝对不用【平词】与【八板】之类的唱腔,而是一戏一曲调。(即:专曲专用)这种大戏与小戏的唱腔互不采用,以往也是黄梅戏的特色之一。解放后,随着创新剧目不断增加,黄梅戏的老腔老调远远不能满足时代的需要,于是便有了作曲的出现。由于大戏【平词】类唱腔千篇一律很少变化,配曲者开始不顾传统戏的唱腔分类,每每在为新戏谱曲时,不论它是【平词】与【花腔】,基本都是拿来就用,(即:套腔填词)以至不免造成一出戏的音乐唱腔缺乏结构、杂乱无章(这种现象至今仍然存在)。鲜见有像时白林、方绍墀、王敏(原安庆地区黄梅戏剧团《抢伞》的作曲者)等作曲家那样能做到一戏一风味。大凡他们谱写的大小戏,观众一听就知道是什么戏。如《天仙配》、《女驸马》、《社长的女儿》、《抢伞》等。精耕作为后起之秀,第二代作曲家不负众望,青出于蓝胜于蓝。他十分重视研究每一个作品音乐主题的策划与发挥。因而他谱写的大小黄梅戏,不仅是各具特色,且出类拔萃,多已成为经典。例如像《无事生非》、《遥指杏花村》、《未了情》、《回民湾》、《长恨歌》、《风尘女画家》、《桐城六尺巷》等等……大戏除唱腔自有其风格外,在主题音乐的构造与运用中皆受到了普遍的好评。尤以他作曲的古典唐代大戏《长恨歌》而论,该剧文本在笔者看来是黄梅戏传统剧本样式的一个另类,单从那大多类似散文诗一般的唱词而言,其唱词结构是黄梅戏剧本绝无仅有的。该剧对黄梅戏的传统无疑是一种突破,对作曲者也自然是一次严峻的挑战。而这种挑战远非是把那些散文唱词谱成黄梅戏那么简单,因其剧中人物众多,个性迥异,又非本土题材,要做到音乐风格统一,唱腔符合人物个性而全剧音乐整体不乱实非易事。然而,精耕居然把该剧音乐写的大气磅礴,充满激情与跌宕,抒情处情真意切,挑逗处趣味无穷。那些舞蹈伴奏以及多种样式的重唱与对唱的匠心独运,使戏味更浓,为观众带来了鲜见的音乐享受。这一切皆离不开精耕把主题音乐如风似影地贯穿在全剧之中,以主题音乐为纲,纲举目张使其成为一个纽带,把全剧的音乐伴奏与唱腔巧妙地连接、展衍、生发在一起,有条不紊、杂而不乱,呈现出一种自然而一气呵成之感。更值得一提的是:为强调剧情的地域特色,该剧主题音乐还吸收了少数民族的音乐素材,与黄梅戏的唱腔巧妙地揉和在一起,使整部作品既有唐代风韵又不失黄梅戏风味。《长恨歌》之所以能扣住观众心弦,除一剧之本与表、导演的因素之外,唱腔与主题音乐的作用是非常突出的。它支撑着整个舞台的节奏,营造并控制了全剧的起伏跌宕,剧场效果是显而易见的。

在长期作曲生涯中,精耕在选择每一个剧本的音乐主题时,往往是袖手于前,疾书于后,当他经过精心选择,确定了一个音乐主题之后,他就会了然于胸、精心编织,通过变调、变奏、衍生等各种作曲技巧,或大张旗鼓或隐隐约约,将其贯穿在全剧的开幕、闭幕、唱腔、过门、伴唱与间奏之中,使其余音袅袅,其味无穷。如《桐城六尺巷》一剧,他采用了【桐城歌】的音调作为该剧的音乐主题,《啼笑因缘》用【江南小调】;《玉堂春》用【京剧西皮】音调;《无事生非》用【瑶族舞曲】音调等,这些主题音乐经过戏曲化的细致创作贯穿在大小不同的作品之中,因而使这众多的剧目极具新意与地方特色,尤使地方观众倍增亲切感。这些风格各异的音乐主题无不彰显出精耕的作曲才华。

(二)唱腔特色

多年来,精耕的声名多是随着他创作的那些唱腔名段不径而走而传播四方。而这些受到广大观众与戏迷青睐的唱段之中,不乏有【男女平词】、【花腔】与【对板】等等。如:《忽听琵琶诉幽怨(风尘女画家)》、《一弯星月挂半天(陈州怨)》、《风沙呼啸越过山岗(长恨歌)》、《手抱孩儿暗叫苦(红丝错)》、《忙中未问名和姓(啼笑因缘)》、《大红伞下一片情(木瓜上市)》《悔当初(墙头马上)》、《莫流泪莫悲伤(桐城六尺巷)》、《海滩别(风尘女画家)》、《绣娘茶》、《无怨无悔》等等,不胜枚举。

精耕作曲善于思索,勇于开拓,在继承与创新的道路上很少重复自己,他谱写的那些新剧新段无不是建立在依词作曲的基础之上,纵观他多年创作的名曲也多是名剧,他对那些文字优美富有诗意的唱词无不是带着感情为其谱曲。(他夫人曾告知我:精耕在作曲时常热泪盈眶;有时还窃窃笑呓)精耕作曲还有一个特点,即非常注意与演员合作,有些唱段正是因为为演员量身打造而成为精品的。尤其像《海滩别》这种唱腔因唱词文雅、乐曲别致,又是从黄梅戏传统唱腔中传承发展而来,虽然它并不是一听就会的唱段,开始还只是在坊中传唱,一经影碟出版,该唱段似乎突然变得那么通俗,很快地从黄梅戏的家乡传唱至全国各地,乃至传到公园、舞厅、校舍、营房、田野与村头。《海滩别》与《满工对唱》一起,无形之中成了黄梅戏两种不同风格的雅俗共赏的姊妹篇。一个是喜闻乐见笑逐颜开的农家乐,一个是充满离愁别绪与诗情画意的文人歌。可以说《海滩别》的成功是黄梅戏音乐在新时代创作继承与发展道路上的一个里程碑,一个骄傲。

有人说,精耕的唱腔尤以男腔见长,这种观点似乎不无道理。历史上黄梅戏的男腔由于受到调式与音域的局限,变化很小,加之地域水土原因,长江中游安庆这一带的男性演员的嗓音远不像西北地区如豫剧、梆子、秦腔戏演员那样宽亮高吭,因而不免制约了生角唱腔的发展。比如像《江水滔滔》(金玉奴)、与《贤弟妹到后堂两眼哭坏》(乌金记),那些传统唱段,正是因为有当年像吴来宝、陈华轩那样嗓子特好的艺人的独自发挥与创造,以至风格独特得以流传至今。不过有意思的是恰恰相反,精耕的那些许多受欢迎的生角唱段非但不是依靠高声亮嗓,反而是因为其唱腔的低徊委婉的独特色彩成就了那些唱段的广泛流传。譬如:《手抱孩儿暗叫苦》、《忽听琵琶诉哀怨》这种唱腔音高都是在B或bB降调中音“6”以下运行,高声“i ”只偶尔作为装饰音一带而过,它既是精耕大胆创新的结果,也是他为了体恤照顾演员的嗓子条件而创造的奇葩。为何如此说呢?众所周知在黄梅戏的早期,唱腔均是锣鼓伴唱,演员都是根据自己的嗓音来演唱,不受音调高低的制约,自从有了乐队伴奏,男女唱腔便再也不能随演员的自身条件而任意发挥信口开合,而是必须随着主胡的定音高低而演唱。黄梅戏主胡以bB调1—5弦与降bE调弦的定调方式延用至今,虽然是剧种特色之一,但也制约了男女声腔的发挥与发展。许多表演极佳而嗓音条件较弱的男性演员往往感到嗓子不够用,唱高腔很吃力,而女演员常常又觉得自己嗓子高,而唱腔调子低,唱起来没劲。在此情况下如果死抱传统的作曲方法不放,势必要使许多有才华的生角演员离开舞台,遭受淘汰。这样也就逼得精耕不得不抛弃用主胡的定弦方式为黄梅戏作曲,而是采用五线谱固定调的思维方式来创作新腔了。谁能料想这些非但好听且更有新鲜感,又不失黄梅戏韵味的新腔能风靡至今呢?这种结果说是精耕有意追求而来也罢,说是他无心插柳柳成荫也行。而我认为,这好比是从飞机之上或潜艇之中击中目标一样,绝非是歪打正着,而是必须具备一定的硬件与软件的。它是需要一定的作曲技巧与潜心探索的。可以说,精耕的这种创新,其贡献不仅是突破了黄梅戏生角唱腔的局限,更是克服了本剧种发展的一个障碍。因而精耕在男腔上的创新尤为值得我们叫好并应该认真研讨的。

精耕在唱腔创新中的手段和事例很多,仅举一例:早在上世纪九十年代,在他创作的“遥指杏花村”《为何不与我结婚》的唱段中,他把原创剧本中男女各两句唱词结构的男女对唱压缩成上下各为一句的【对板】形式对唱,从而使这段唱腔不仅避免了剧情的松散,而且因其口语化的特色使其更加符合人物的个性与身份而受到好评。也因有如此诸多的实践经验,精耕每每遇到像《海滩别》、《长恨歌》中的那些创新或非黄梅戏传统样式的多字句的唱腔时,他总能得心应手地创造出人们料想不到的音乐与唱腔。这也是他的特色之一吧。

(三)【唱腔过门】与伴奏、伴唱的特色

传统的黄梅戏【唱腔过门】有一个基本的格式,虽然有【平词】、【花腔】、【八板】等不同的旋律,但【唱腔过门】变化很小,尤其是定腔的剧目,乐队跟着主胡走,一个剧团一种习惯,伴奏的乐手闭着眼睛都能拉【过门】。而现代黄梅戏的唱腔多变,【过门】也是变化不定的,不同的作曲者写出的【过门】也不尽相同,那么精耕的【过门】特色又表现在那里呢?

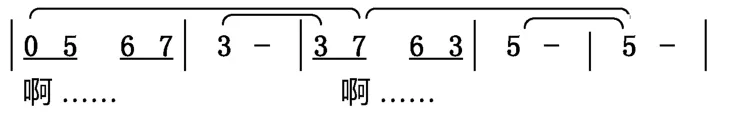

前文说过,精耕写唱腔是依“词”作曲,以“字”行腔,所以说他写【过门】虽然是不拘一格,但都是在唱腔的基础上围绕着唱腔而作,他从来不把【过门】视为一种简单的符号,或仅为演员换气而服务,他总是抓住那短暂的空间,在最大的程度上让【过门】发挥更大的功能与效果,借以烘托人物情感支撑舞台节奏,细致而完美地为剧情服务。以“手抱孩儿暗叫苦”那段唱腔为例,为配合张秋人的表演动作与情感变化,精耕设置的那些【大过门】像波涛一样起伏不定,既有巧妙变化而又动而不乱,这些新创的【过门】与传统的唱腔【过门】包括通常所采用的行弦手法都是无可比拟的。又如《桐城六尺巷》的第四场,孤傲的吴文楼在占了张家的宅地十分得意时,突然县令来访,告知张英非但没有罢官而且升为大学士时,情绪顿时一落千丈,县令告辞刚一下场,不知所措,痛苦难言的吴文楼有一大段唱,按说这段唱开头可以用【散板】之类手法处理,音乐【过门】不够也可以用行弦弥补加上过门即可,而精耕却没有这样作,他从该剧主题音乐中索取素材写成新的【音乐过门】是:

休看曲谱中这八小节简练的紧接唱腔【音乐过门】,每每都给观众带来一种观感冲击。从开头两小节音乐开始,加之音乐的配器效果,笔者每每听到这个哀伤的过门时,仿佛感到不是乐队在演奏,而是吴文楼的内心在哀鸣,那乐音仿佛在说:“哎哟,天哪!我完了,我该怎么办……”类似这种扣人心弦的【过门】,既简约又能使剧情很快地进入转折,在精耕的作品中俯拾即是,比比皆然。

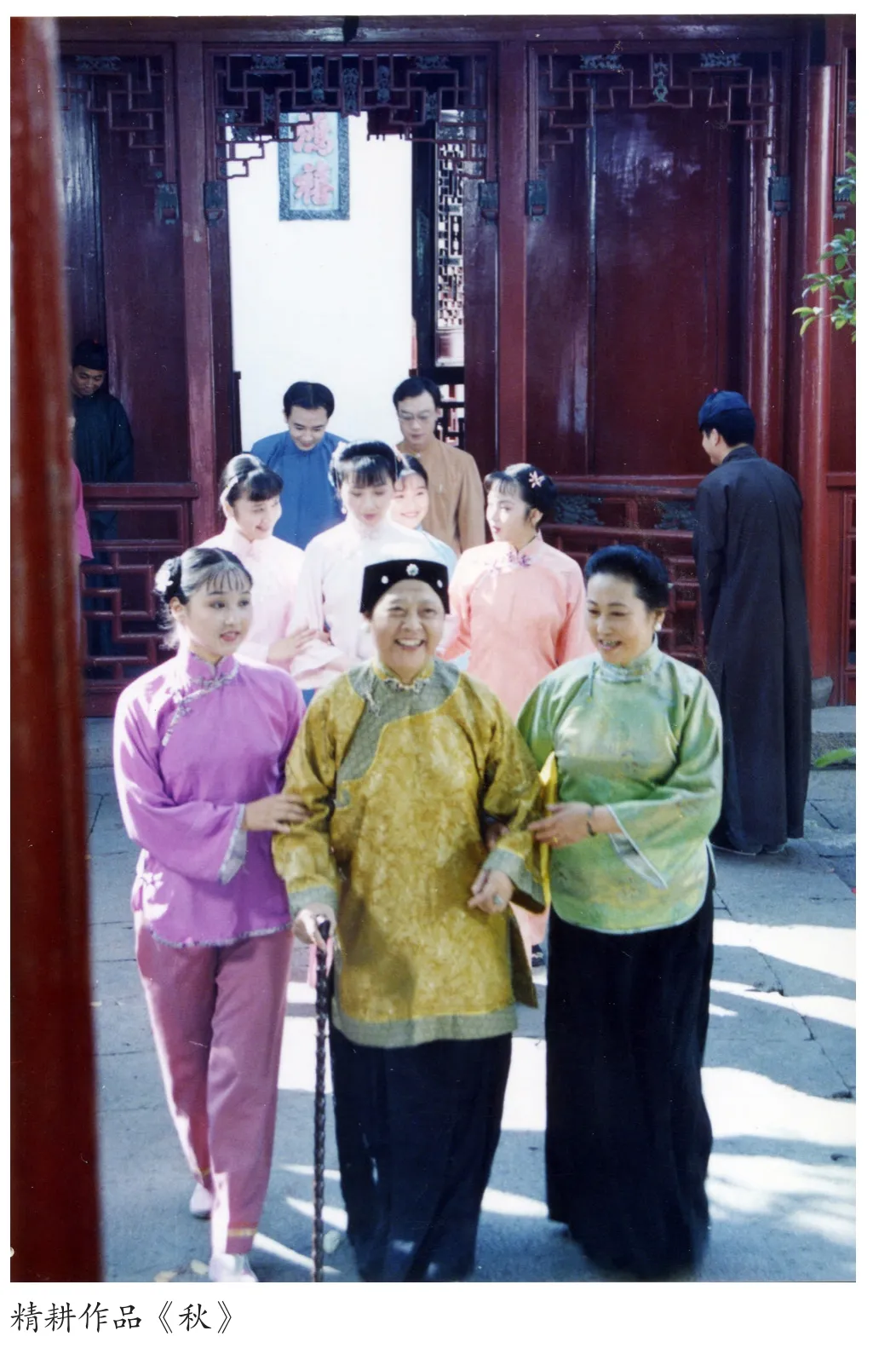

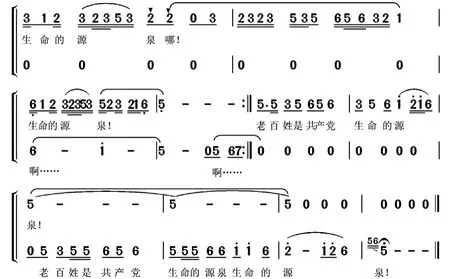

再说,精耕的伴唱与帮腔:帮腔本是黄梅戏的传统,戏改后新剧本中不仅有帮腔,每每还有幕间伴唱,这些形式对加强、制造戏剧悬念与意境,烘托人物的情感至关重要,因而精耕总视为伴唱与帮腔的创作为一种契机,从来不敢怠慢,总是费尽心机。他创作了不少符合剧本要求的、优美而动听的伴唱与帮腔。无论是《长恨歌》中的多种重唱加帮腔,《啼笑因缘》、《家》、《春》、《秋》、《玉堂春》、《老屋春秋》、《独秀山下的女人》等剧中的那些帮腔、伴唱包括主题歌,都是一戏一曲动人心弦。有的伴唱如奇峰突起,有些则如月下流泉,有些旋律虽是信手拈来,则效果甚佳,有些伴唱犹如天籁之音,十分出彩,每每产生令人意料未及的剧场效果。又如精耕在《老屋春秋》一剧中创作的帮腔与伴唱,“龙宫洞”那一场余梅生与湘儿共浴前的唱腔是:

从曲中可见湘儿唱的“温泉涌,心如潮”这一句时,前面两小节紧接着便加入帮腔,于是“心如潮”这三个通俗的词句与那句非常熟悉的黄梅戏乐句,一经速度加快,观众的情绪也随即被调动起来,紧接着起合唱:

这两句优美的合唱为深化剧情创造一个崭新的戏剧情境,作曲实是功不可没。这段音乐乐句新颖,优美流畅,萦绕着黄梅戏之音,无疑是精耕作曲千变不离其宗的又一范例。类似范例不胜枚举……以笔者感觉,精耕写伴唱与帮腔能别具一格,与其常写黄梅歌与歌曲十分有关,精耕一生创作的黄梅戏与歌曲作品很多很多,两年前春节晚会,他应天津电视台的邀请,在著名综艺栏目【国色天香】中为一些著名的歌唱家(包括港台歌唱家)把几首流行歌曲改成“黄梅歌”演唱,他在很短的时间内手到擒来,因风味特殊,又一回获得一致好评。借本文篇幅,笔者展示一首精耕作曲的【黄梅歌】,有兴趣的读者不妨闲吟一番:

总之,精耕的音乐作品色彩纷呈而自有特色,他的音乐伴奏与唱腔【过门】充满着灵性。他的伴唱与帮腔总是声情并茂,像《长恨歌》那种音乐与《海滩别》那样的唱腔,集中体现了精耕的创作才华与作曲技巧,更能透视出他的文学修养。他能把那些黄梅戏传统习惯中不可能出现的唱词编成可听的黄梅戏唱腔,以致有北京的专家曾多次夸赞他说:“就是把人民日报社论交给陈精耕配曲,他也能谱出黄梅戏来!”哈,这种对其才情与技艺的评赞既来之不易又非常有趣。应该说,不仅是因其功力与才华而获得,也包括他对人生的感悟。纵观精耕的所有作品,与其所受欢迎的程度无可非议地证明他与已故的安庆作曲家程学勤先生是两个不同流派的作曲家。流派不是自封的,而是经过时间考验、社会认可的自然产物。程学勤先生也是值得怀念与赞美的,他的音乐唱腔通俗易唱,散发着泥土芬芳与草根风味,而精耕的音乐华丽多彩,新颖别致,如果说程学勤一生立足安庆写出的黄梅戏是清爽可口的山珍,那么多年平台在合肥的精耕写出的黄梅戏,则如经嚼的海味或那清香的橄榄,令人回味多多。

精耕自上个世纪1963年为黄梅戏选场《六离门》开始作曲至今,总计有:大戏68台;小戏、小品、折子戏、小歌舞130多个;电视剧、电影、广播剧28部117集、歌曲50多首(其中大多配器作品均由他本人完成);堪称是高产作曲家。

本文谓之精耕特色不过是蜻蜓点水,未免挂一漏万。若问精耕为人特色,据我所知他一不登堂入室打牌;二不下海沿河甩钩;三不抽烟饮烈酒;四不跳舞寻温柔。他毕生唯一的爱好,就是把黄梅戏当做酵母,一心一意地为普天下的黄梅戏观众精心制作出不同风格与不同口味的艺术蛋糕。所以我常笑赞他是一个真正的、纯粹的作曲专家。

这里我借一首诗赠与精耕先生:【唐·虞世南的《蝉》】“垂绥饮清露,流响岀疏桐,居高声自远,非是藉秋风。”到此搁笔。