历史书面文献音系“存雅求正”的性质与汉语语音史研究

张 玉 来 ,高 龙 奎 ,耿 军 ,孙 志 波

(1. 南京大学 文学院,南京 210023;2. 济南大学 文学院,济南 250022;3. 西南大学国际学院,重庆 400715;4. 河南师范大学 文学院,河南 开封 453007)

一 引言

现代学术意义上的汉语史研究(我国学术史上将汉语史研究归入小学的范畴。这里主要指语音史),是从高本汉(1889-1978)开始形成新的研究范式的。高本汉在《中国音韵学研究》(1915-1926)中指出,中国语言学的三个主要任务是:(1)考证中国语言的祖先跟来源;(2)考清楚这个语言的历史;(3)考明白现代中国语言的各方面。高本汉也为汉语共同语语音史研究搭建了一个行之有效的研究框架:以历史文献为依据,运用历史比较法,线性梳理语音演变的轨迹。这一研究框架有很高的可操作性:能够描写具体时间范围内的语音现象,方便进行断代语音史研究。依托此一框架,几代学人经过不懈努力,利用历代传世韵书、韵图、对音、韵文、音注及现代汉语方言、域外译音等材料,已经基本廓清了自上古(商周至东汉)至明清各历史阶段的共同语语音的基本面貌。

然而,我们在享用高本汉创立的这个研究框架的研究乐趣的同时,随之也出现了一些亟待解决的问题。首当其冲的问题就是,在同一时期甚至同一个人所留存下来的文献里,它们所反映的汉语音系结构的特点并不完全一致,往往存在很大差距。这种现象令人怀疑:同一个时代的汉语共同语是否存在内部结构一致的音系?因为一个具有真实交际价值的音系不会存在内部结构不纯、外部划界不清的问题。可是,汉语的历史书面文献音系却很难一致,这样的历史文献音系的语音史价值是否值得怀疑?为了解释这些问题,学界提出了很多说法予以解释,诸如“读书音”与“口语音”不同、“南方通语”与“北方通语”不同、“文读”与“白读”不同,等等。这些问题关涉到如何看待汉语共同语的发展以及如何利用文献音韵材料研究汉语语音史的重大学术问题。

为此,张玉来(1986、1999)提出了一种认知理念——“存雅求正”的观念。这一理念提出之后,学界多有关注(如叶宝奎2001、耿军2013)。但是,对其内涵,有的学者不甚了解,如宁忌浮(2009:189)提到:“张玉来教授提出一个‘存雅求正的官话’说,我一时还理解不了。”有的学人还存在误解(张卫东2014)。今成此文,除了阐述“存雅求正”的内涵,也借以纪念高本汉《中国音韵学研究》出版100周年,怀念他为汉语语音史研究所做出的杰出贡献。

二 历代汉语共同语缺乏明确的标准音

早在先秦时代,汉民族共同语——“雅言”就以中原汉民族的某些(个)方言为基础逐渐发展起来了,这时的汉语可称为中原汉语。以中原汉语为基础形成的书面语成为了历代书面语的规范,这进一步强化了中原汉语的权威地位。现代官话方言及各种非官话方言都是中原汉语繁衍出来的。

张玉来(2000、2007)曾经指出,我国古代学者没有“共同语”这个概念,共同语是现代语言学的术语,历史上经常使用的是“通语”、“官话”等名称。同时,还指出,我们的先人没有提出“标准音”这样的说法,历史上提及最多的是“正音”。标准音是现代语言学术语,主要强调共同语音系的审音依据(具体方言点),强调共同语的基础方言点的音系规范;而历史上的“正音”强调的是字音的“正确”读法(强调音类),目的在于纠正错误的读音(所属音类),未必有具体的活方言点的音系依据。

现代学术意义上的“共同语”作为一个学术概念,其内涵包括基础方言和标准音两个方面。“基础方言”是共同语赖以生存、发展的土壤。对于历代汉语共同语的“基础方言”,学者们的观点不存在太大分歧,一般都认为是北方方言或者“中原汉语”,只是区域范围大小略有差异。“标准音”是对语言规范性的描述,但是对历代汉语共同语“标准音”的认识,则众说纷纭,比如同一时期的“标准音”具体所指方言为何?是一个点还是一个区域?不同朝代是否具有相同的标准音?标准音是否会经常发生更迭?标准音是否有层级的区别,比如南方标准音、北方标准音?这些问题,在历史文献里,经常有矛盾的说法,从中很难找到明确的答案。

虽然,历史上没有“标准音”的说法,可是历代文献中不乏“正音”的记载。早在南北朝时期,“正音”一词就出现了。《南史》卷四七记载齐武帝因胡谐之家人语音不正,派人教授其家人“正音”的故事:“二年后,帝问曰:‘卿家人语音已正未?’谐之答曰:‘宫人少,臣家人多,非唯不能得正音,遂使宫人顿成傒语。’帝大笑,遍向朝臣说之。”唐宋元明清文献中关于“正音”的材料更是不胜枚举,比如《洪武正韵》“凡例五”:“欲知何者为正音,五方之人皆能通解者斯为正音也。”

然而,这些文献里的“正音”显然与“标准音”并非完全相同的概念。“正音”是相对于“音不正”而言的,可是什么样的音才正?亦即“正音”的标准是什么,却人言人殊。清人毛先舒在其《韵学通指》里就说:“所谓正音者,以理不以地;所谓适用者,以时而不以耳。能精韵理虽偏方僻壤之士,可与知微。”可见古人的“正音”观强调的是文献中字音的正确与否,这就可能与实际语言存在一定距离。字音是否正确,不一定是用口头语言来衡量的。毛先舒所谓的“以理”就很成问题,字音的“理”存于何处?毛先舒给出的答案是“切韵”系韵书。《洪武正韵》编制的音系也没有被“五方之人皆能通解”,就连敕修该书的明太祖对其字音组织也深感不满。

如果说,毛先舒强调的“正音”是书面语的正音,读书时,只要心知字音的类别,可以不考虑口头具体怎么读,这还是可以理解的。然而,历代汉民族成员在口头交际时(口语)不可能没有“标准音”,齐武帝派到胡谐之家教授的“正音”一定是口头的“正音”,否则,这种“正音”工作也就没有了意义。

现代学术意义上共同语口头“标准音”是要有活的具体方言音系为依据的。我国历史文献中也有相关记载,比如唐人李涪《刊误》说:“凡中华音切,莫过东都,盖居天地之中,禀气特正”;宋人陆游《老学庵笔记》:“中原,惟洛阳得天地之中,语音最正”;元人孔齐《至正直记》:“北方语音端正,谓之中原雅音,今汴、洛、中山等处是也”;高敬亭《正音撮要·序》:“正音者,俗所谓官话也”、“京话为官话之道岸”。可见,历代也有关于口语正音的记载。

事实上,历史文献里不仅有关于口语“正音”的记载,也有“正”口语之音的实践。除了上举胡谐之的例子外,下面再举两个明代的例子:

张位《问奇集•各地乡音》:“燕赵:北为卑,绿为虑,六为溜,色为筛,饭为放,粥为周,霍为火,银为音,谷为孤。秦晋:红为魂,国为归,数为树,百为撇,东为敦,中为肫。梁宋:都为兜,席为西,墨为抹,识为时,於为俞,肱为公。齐鲁:北为彼,国为诡,或为回,狄为低,麦为卖,不为补。……”

袁子让《字学元元》卷八《方语呼音之谬》:“袁氏曰:各方乡语各溺其风气,故学《等子》为难。他乡不及详,如吾乡之讹有足议者。吾乡读肉为辱是也,而欲亦为辱,玉亦为辱。读于为余是也,而鱼亦为余,如亦为余。读侉是也,而无亦为侉,吾亦为侉,屋亦为侉,物亦为侉,益疑彻喻日交相讹也。讹在同音之外者也。僧读心母平声是也,而合口之孙亦曰僧,审母之生亦曰僧。……”

张位、袁子让讨论的方音讹误不就类似今天我们所说的方音辨正吗?他们讨论各处方音不正的时候,一定有个“正音”标准,只是他们说不明白罢了。

这样看来,我们历史上的共同语口语好像应该是有“标准音”的。李涪、陆游提出了洛阳话,高敬亭提出了“京话”;现代学界从学理上,对历史上汉语“标准音”也多有讨论,有的认为“标准音”是历朝首都的语音,如洛阳、长安、金陵、北京等地;有的认为若改朝换代,则短时期内“标准音”所在地仍因袭前朝,但后期则会更迭。例如,关于唐代共同语标准音就有洛阳音(李新魁2005:5-8)、长安音(王力2008/1985:181)、洛阳音和长安音更迭(黄笑山1995:5-6;尉迟治平2011:38-19)、洛阳音和长安音两系标准音(冯蒸2002:301-382)等多种说法。

然而,我们在文献记载中也能看到否定洛阳、长安等地语音为“标准音”的记载。这似乎又否定了李涪、陆游的看法。不妨举几个例子。

《玄应音义》卷二《大般涅盘经》“㿃下”条:“又作䐭,《字林》同。竹世反。㿃,赤痢也。关中多音滞。”玄应长期在关中地区活动,分辨标准音和方言应是没有问题的。但在这条注释中他认为关中音(长安位于关中)是方言,与共同语语音还是有一定区别的。

唐张鷟(658-730)《朝野佥载》卷二“麹崇俗”条:“冀州参军麹崇俗送司功入京诗云:‘崇俗有幸会,得遇名流行。司士向京去,旷野哭声哀。’司功曰:‘大才士。先生其谁?’曰:‘吴儿博士教此声韵。’司功曰:‘师明弟子哲。’”在这条笔记中,北方人麹崇俗声韵用得准,是跟吴人学习的,而非长安、洛阳地区的人。

由上可见,认为唐代共同语标准音是长安音或洛阳音都是成问题的。当然,更不会有学者相信“吴音”是标准音。

南京话也常常有学者论证是明代官话的“标准音”,但徐渭《闲情偶寄·南词叙录》载:“凡唱,最忌乡音。吴人不辨清新侵三韵,松江支朱知,金陵街该、生僧,扬州百卜,常州卓作、中宗,皆先正之而后唱可也。”这段话明确指出南京话是方言。

张玉来(2007)、张鸿魁(2007)等指出,明清官话及前代汉语共同语不可能有真实反映口语音值的标准音系统,至多有一个规定性的音类系统。其实,仔细揣摩一些历史文献所暗含的信息,就不难发现,历史上汉语共同语确实不存在具有口语规范的标准音系统。宋僧赞宁《宋高僧传》卷二十五《读诵篇论》载:“或曰:‘常闻光音天之语言,则是梵音未委,那为梵音邪?请状貌以示之。’通曰:‘诸陀罗尼则梵语也,呗昵之声则梵声也。’或曰:‘如天下言音,令人乐闻者,与襄阳人为较准,彼汉音也。音附语言,谓之汉音汉语,则知语与音别,所言呗昵者是梵音,如此方歌讴之调欤?……’”上面这段文字明确指出襄阳(今湖北襄阳市)音是标准音。在中国历史上,襄阳称不上中原地区,其地位更不能与洛阳、长安相提并论。认为襄阳音是标准音的缘由,就是因为当时没有行用的标准音系统,否则,也不会有此一说。直到民国时期,胡以鲁(1913:97)还极力主张以湖北夏口方言为标准音,并力诋北京话之粗鄙。

标准音更迭或存在两系标准音也是现代学者们时常提到的,不过这两种观点都得面对同一个关键性的问题:两种标准音之间有多大差别,如果差别很大,更迭或者两者取其一,都会导致不同标准音的使用者无法交流。如果差别不大,那么这种更迭或者分立两系标准音还有任何意义吗?例如李新魁(2005:5-8)指出唐代长安音和洛阳音是很接近的;尉迟治平(2011:53)也说:“作为唐代汉语的两种标准音,关中方言与河洛方言差别不大,这是汉语语音史的一个重要的结论。”

根据两系标准音的说法,也有学者提出共同语有南北支的不同。鲁国尧(2002、2003)指出中古有南朝通语、北朝通语;黎新第等学者则提出近代官话有南北两系,黎新第(1995)说:“在这一意义上,近代汉语中的南、北两系共同语口语音可以有各自的标准音,并可随时期而推移。”我们认为共同语不存在所谓的南系或北系,但可因地域的不同形成变体,呈现出差异性的语音面貌。明人张位《问奇集》所云颇中鹄的:“大约江北入声作平声,常有音无字,不能具载;江南多患齿音不清,然此亦官话中乡音耳。若其各处土语更未易通。”“官话中乡音耳”一语便将“南北系共同语”的本质点破了,用今天的话说,就是口音很重的“普通话”。即便承认存在南北系共同语的学者,也指出南北系共同语是有近似性的,如尉迟治平(2011:38)讨论中古“南北通语”时说:“南北两种通语实出一源,大同小异,一个是河洛方言的直裔,一个是河洛方言在江南的客籍。”

综上所述,历代汉语共同语基本都缺乏明晰的规范的口头标准音系。历史上汉语共同语既没有南北之分,也没有一个有明确规范的口语标准音系统。共同语虽然没有规范的标准音,但各代都存在为使用者普遍认可的音类组织,在实际使用中,这些音类的音值具有一定的弹性,这可称之为“弹性共同语”,历史上所提及的“蓝青官话”、“南北官话”或“两头蛮”都应作如是观。

曾德昭(1585-1658)《大中国志》就说过,明代虽然有汉语共同语(官话),然而这种共同语是有限度的语言,普及程度不高,他说:“中国今天只通用一种语言,即他们称呼的官话(Quonhoa),也即曼达林语。当他们在认真、慎重地把他们的政体介绍到别国时,也把他们的语言传去,所以至今官话已传遍全国,有如拉丁语之传遍欧洲。但一般说来,每省仍保留自己的方言。它是一种有限度的语言,字体之多超过其他语言……”

陆容《菽园杂记》里讨论了不少方言的讹误,但是,他认为,这些讹误很难消除,“非聪明特达常用心于韵书者,不能自拔于流俗也。”他深深地认识到了共同语不是以哪个方言为依据的。他说:“书之同文,有天下者力能同之。文之同音,虽圣人在天子之位,势亦有所不能也。今天下音韵之谬者,除闽、粤不足较已。如吴语黄王不辨,北人每笑之,殊不知北人音韵不正者尤多。如京师人以步为布,以谢为卸,以郑为正,以道为到,皆谬也。河南人以河南为喝难,以妻弟为七帝。北直隶、山东人以屋为乌,以陆为路,以阁为杲,无入声韵。入声内以缉为妻,以叶为夜,以甲为贾,无合口字。山西人以同为屯,以聪为村,无东韵字。江西、湖广、四川人以情为秦,以性为信,无清韵字。又如去字,山西人为库,山东人为趣,陕西人为气,南京人为可去声,湖广人为处……如此者不能悉举,非聪明特达常用心于韵书者,不能自拔于流俗也。”

三 文献音系的审音者持有“存雅求正”的理念

我国历史上传世的文献音系,大多是为了共同语编制的,比如《切韵》、《中原音韵》、《韵略易通》等韵书;《韵镜》、《切韵指南》等韵图;陆德明《经典释文》、颜师古《汉书注》、贾昌朝《群经音辨》等音注;崔世珍《四声通解》、日译汉音/吴音等译音材料,无一不是反映共同语的。虽然,也有明确记录方言的文献,但通行范围有限,没有多大影响。

诚如上节所论,由于历代共同语本身缺乏明确的有效的规范,因此,我们看到的语音史文献所记录的共同语音系也就有了文章开头所说的复杂情形。

文献音系表现出来的复杂性,是审音者(文献编制者)持有的“存雅求正”的审音观念引发的。

所谓“审音理念”指的是历代学者在编制书面文献音系、组织字音系统的时候,他们所秉持的理念、思想。张玉来(1999:7-8)阐述了“存雅求正”作为一种审音理念的内涵:“所谓‘存雅’就是依据传统韵书所演化下来的语音系统进行归类,所谓‘求正’就是依据‘规则’音变来审定音系……‘存雅’与‘求正’实际上是近代韵书编制者们的一种对音系的认知态度,是认识问题的两个角度。”具体说来,“存雅求正”的审音理念包含以下两方面内容:

首先,体现著述者对现实语音的理解认知。编制反映汉语共同语音系的书面文献,只有融入实际语音,才能避免其语音系统成为空中楼阁,悬置无用。例如初唐公孙罗《文选音决》注明使用共同语注音①公孙罗《文选音决》卷六三《离骚》:“夕揽洲之宿莽。《音决》曰:莽,协韵亡古反,楚俗言也。凡协韵者,以中国为本,傍取四方之俗以韵,故谓之协韵,然于其本俗则是正音,非协也。”所以,在《文选音决》中可以见到凡注“协韵”、“叶韵”者,多数标明是“楚俗言”、“吴俗言”、“秦俗言”、“周晋俗言”。这里的“俗言”自然是方言,“中国音”则是共同语。② 表1依据耿振生(1992)制作。,但其音注系统却有典型的南方语音色彩,如:从邪不分、船禅相混。再如周德清《中原音韵·作词起例》云:“从葺《音韵》以来,每与同志包猜,用此为则。平、上、去本声则可;但入声作三声,如平声‘伏’与‘扶’、上声‘拂’与‘斧’、去声‘屋’与‘误’字之类,俱同声,则不可。何也?入声作三声者,广其押韵,为作词而设耳,毋以此为比,当以呼吸言语还有入声之别而辨之可也。”这句话明显表明了周德清立足实际语言的观点。兰茂《韵略易通》、桑绍良《青郊杂著》、毕拱辰《韵略汇通》等近代北音韵书,尽管对某些语音特点的处理有保守之处,如保留入声,但又实实在在地表现了“全浊清化、ŋ声母消失、韵部合并、平分阴阳”等明清共同语的主流特点。

其次,反映了著述者审辨语音的能力,即“以时音为主架又适当区别一些旧的读书音类”(张玉来2007)。如何区分字音类别,表现了著述者审辨语音的能力。中古音义文献中陆德明《经典释文》的例子最为典型,一方面他的音注中有大量从邪相混、船禅不分的例子,另一方面首音和又音却又显示陆德明能够区分从与邪、船与禅(沈建民2007:58-62)。再如《窥基音义·序品第一》“制止”条:“诸市反。非纸,亦非旨。”这条音注显示窥基分别支、脂、之三韵,不过这种区分很显然带有《切韵》音系的痕迹,因为窥基在自己的著作中,许多音切都注明征引自《切韵》。近代汉语文献中也不乏此类例子,例如明清官话韵书中往往会分立出入声,这是因为“从前的读书人几乎都把入声看作‘正音’或‘雅音’中不可缺少的东西,本方言中如果没有入声似乎是不光彩的事情。所以,无入声的文人在编撰韵书、韵图时,有的要把入声字独立出来,掩盖入派四声的事实……”(耿振生1992:153)刻意分辨入声,显而易见,是韵书编纂者在分立传统的读书音类。

在以往的研究中,我们往往忽略对古人著述、审音理念的萃取,只是笼统地说古人记录的是读书音或口语音——当然这也暗含了学者们对古人审音理念的认知。为了说明“存雅求正”与“口语音”、“读书音”在审音理念上的区别,我们先对“读书音”和“口语音”两个概念做出解释。我们赞同李新魁(1991、1998:15)、邵荣芬(2008:5-8)等学者对“读书音”和“口语音”的解释,即读书音和口语音在音位系统上没有太大出入,两者在字音层面可能会有不同的表现。“存雅求正”作为一种审音观念和音系安排的方式,与“读书音”最大的差别在于:“读书音”只在音类层面对“口语音”进行调整,不会涉及到音位层面。而“存雅求正”的处理方式,既有可能是对音类层面的调整,也有可能是音位层面的调整。下面列出乔中和《元韵谱》和毕拱辰《韵略汇通》的音系特点,以便对此进行说明。

《元韵谱》、《韵略汇通》音系比较 表1②

从上表可以看出,《元韵谱》与《韵略汇通》在语音特点上具有极多的相同之处,例如全浊声母清化、-m尾的消失、平声的分化、全浊上的消变等。但两者有一个很大区别,就是在入声的处理上,《元韵谱》是以单独的调位来体现,而《韵略汇通》则是以塞音韵尾[-ʔ]来体现。无论哪一种表现方式都已经影响到了音位系统。

《元韵谱》和《韵略汇通》的情况是比较简单的情形,相较之下,《中原音韵》和《蒙古字韵》的情形已经让人很难说它们是同一时期的同一共同语记录了。例如:《蒙古字韵》的汉字组织在形式上保存全浊声母、部分重纽对立、有平上去入四声;《中原音韵》全浊声母消失、平分阴阳、浊上变去、入派三声。有的学者认为这是由于“读书音”和“口语音”的差距造成的,不过,我们只要考核任何一个方言,就会发现,“读书音”从来不会脱离“口语音”,只是在音类上会存在差别。而《蒙古字韵》与《中原音韵》之间的差别,已不是单纯的音类有别,而是整个音位系统都有不同。我们认为《蒙古字韵》与《中原音韵》之间的差别,是由于“存雅求正”的审音理念导致的,“把《蒙古字韵》看成是脱离口头的书面的音系,才能够解释两者的不同。”(张玉来2007:16-41)

四 历代文献音系表现出的“存雅求正”的语音特点

将传世的书面文献音系的结构进行分析归纳,大致可分三种类型:第一,记录实际语音的,例如《六音字典》、《徐州十三韵》、《万韵书》等明清方言韵书;第二,因袭前代语音体系而成的,最典型的是《切韵》系韵书,虽然后世不断修订、增补,但是语音系统与《切韵》还是基本一致;第三,语音体系具有综合性,既可以是同一时期不同方言的综合,如《李氏音鉴》;也可以是古今音系综合,例如《洪武正韵》;还可以是人为设置音类,例如徐孝《司马温公等韵图经》设有“有形等韵”和“无形等韵”(张玉来1998)。前两种书面文献的语音系统是“单纯性”的,而第三种则是“复杂性”的。“复杂性”文献音系即“存雅求正”的书面文献音系,①理论上讲,将两种方言音类综合在一起,与古今音类综合,并没有本质上的区别,只需将甲方言看作“存雅”,乙方言看作“求正”。② 表中相关文献的语音特点,取自孙志波(2015)。其音系特征可总括为三个方面:历时持续性、共时参差性、跨时共现性。

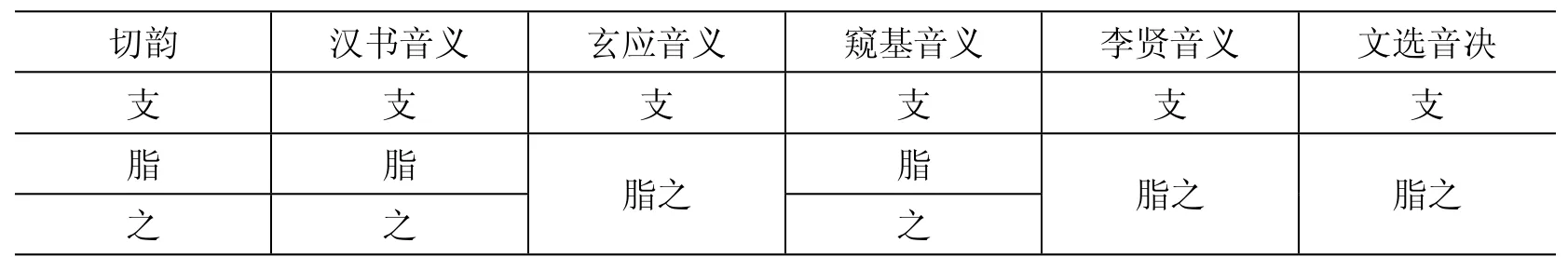

所谓“历时持续性”是指,某一种语音特征在书面音系中曾经存在,但在实际语言中已经演变或消亡,“存雅求正”的文献往往将其保留。“历时持续性”与著述者的学识、经历有密切关系,直接体现著述者本人审辨语音的能力。个别近代汉语书面文献保留全浊声母,是“历时持续性”的典型表现。初唐汉语书面音系中止摄支、脂、之的分合,也是此类代表,如表2②:

初唐汉语书面音系中止摄支、脂、之的分合 表2

根据麦耘(1999)的研究,隋代诗文用韵显示“脂、之关系相当密切,但不合并;支与脂、之更是分开”,也就是说,晚至隋代,支、脂、之三分还是书面音系的重要特点。从文献资料的反映来看,隋和初唐是书面音系支、脂、之三分和二分相互竞争、此消彼长的阶段。总体来看,隋代是支、脂、之三分占据上风,而脂之合并已然出现,但在初唐之后方始出现盖过三分势头。作为书面音系中的一个重要表现内容,支、脂、之三分在初唐仍具有重要地位,《汉书音义》、《窥基音义》仍旧将其记录在案。但随着时间的推移,这种特定的书面音系特点将会逐渐消失。例如《晋书音义》、《五经文字》、《韵诠》、《慧琳音义》等唐代后期文献就没有支、脂、之三分的记录了。

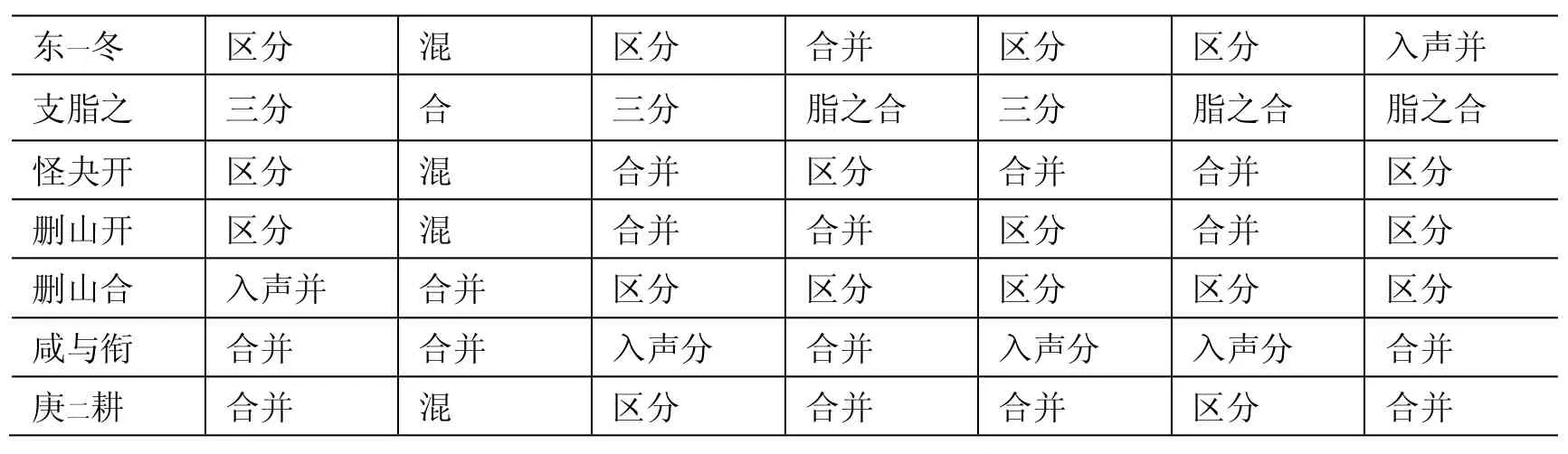

所谓“共时参差性”是指,同一时期的书面音系对同一时期实际语音特征的描写是不同的。也就是说,我们在同一个时期找不到两个完全一致的书面音系系统。“共时参差性”与共同语缺少标准音、作者的方言背景、审音能力、编撰目的等因素有密切关系。“共时参差性”与“历时持续性”相互交错,就使得书面音系呈现千姿百态的面貌。下面列出有关书面音系的语音特点:

隋、初唐音义文献的语音特点 表3

东一冬 区分 混 区分 合并 区分 区分 入声并支脂之 三分 合 三分 脂之合 三分 脂之合 脂之合怪夬开 区分 混 合并 区分 合并 合并 区分删山开 区分 混 合并 合并 区分 合并 区分删山合 入声并 合并 区分 区分 区分 区分 区分咸与衔 合并 合并 入声分 合并 入声分 入声分 合并庚二耕 合并 混 区分 合并 合并 区分 合并

上表所列出的是隋代和初唐七家音义文献中差异较大的语音特点。除了表中列出的语音特点外,诸如舌音分化、匣云不混、三四等有别、重纽对立等语音特点都表现出一致性,这些趋于一致的特点,表明了当时语音中实际存在、为人们普遍认可的语音现象。综合来看,各家音义之间有同有异,可以这样说,“存雅求正”的文献都包含着实际语音,然而只能反映出实际语音的某一个或几个方面。

元明韵书的语音特点 表4

上述列举的7部韵书,一般认为《古今韵会举要》主要反映的是元代的读书音系统。《元声韵学大成》是反映明代吴语特征的韵书,虽然濮阳涞自己认为“元声既得,质鬼神证古今,亦庶乎其不差矣”,但它反映吴方音的成分很明显。《中原音韵》主要是“求正”的,同时有作者“存雅”的因素。《洪武正韵》是“存雅”较彻底的韵书,只有少部分的“求正”成分。《韵略汇通》则既“存雅”不彻底,“求正”又不够,是典型的作者审订的“普通话”。《韵学集成》虽然也反映了一些吴方言的特征,比如寒山分立、姜江分立等,但是掩盖不了它里面的“存雅”、“求正”的成分。《青郊杂著》反映的是河南范县方言,其中也有部分照顾传统和自己审定的成分。

所谓跨时共现性,是指同时代的文献甚至同一部文献的音系可以展现不同历史时期的语音特征。如《古今韵会举要》、《蒙古字韵》可以算是同时代同类型文献,它们所反映的韵部特点、重纽对立、全浊声母现象等显然不是同一音系,应该是前代时期的成分,是历史上不同时期的共同语语音特征的叠加。又如,《洪武正韵》是单一文献音系的代表,但它内部同样有前代语音现象的叠加。跨时共现性需通过对比才能发现,仅作静态分析,就不能发现它真正的语音史价值。

我们在相关文章中已经论述到书面音系复杂性的缘由(张玉来1999;耿军2013:15),这里再简略提出,将“存雅求正”理念完整阐述。首先,共同语缺乏明晰的标准音,使得著述者没有共同认可的参照标准,因而制作出了模式不一的语音系统;其次,强烈的“正音”观念,使得他们追求创造一种通行五方的语音系统;再次,实用主义的心理,让古人力图构建既立足现实语音,又照顾古音类别的系统;第四,著述者的方言背景,在他们制作书面音系时也有一定影响。最后,还要指出的是,书面音系的构建与汉字拙于表音也有密切关系,将某一个或某一类字调整位置,纵使读音有变,也不妨碍读者对字(词)义的理解。

五 “存雅求正”应成为审视文献音系的研究视角

利用历史文献进行语音史研究的根本目的,在于揭示汉语语音的发展。历代实际语音的情况直接反映在文献资料里,同时代历史文献音系特点的龃龉,也许正是历代汉语语音存在差异的表现。

由于文献材料记载的书面音系具有复杂性,利用历史文献研究汉语语音史,既要做到客观全面描写语音特点,也要做到从文献材料中紬绎出与汉语语音演变紧密关联的语音现象。从研究的角度看,“存雅求正”可以是达到后一目的的有效研究理念。“存雅求正”作为一种研究理念,用来分析书面文献音系时,从操作上来说,需从书面音系“存雅”与“求正”的状态入手,通过分析同时期的多种语音文献,提炼出共同语的主流特点,在把握住主流特征之后,再以此为枢纽,反观其它文献的种种现象,辅以其它文献材料,经比勘互证,就可确定哪些特点是“存雅”,哪些特点是“求正”,将文献音系中的“雅”与“正”剥离,以构建清晰的语音演变脉络。

先以上文所列隋、初唐音义文献的相关特征来略做分析说明。从方言背景上来看,《颜氏家训·音辞篇》中很早就指出南方人从邪、船禅有相混现象,《文选音决》的作者公孙罗是南方人,声母从与邪、船与禅都没有差异,在北方籍学者的著作中从邪、船禅判然有别。从审音的角度看,南方学者从邪声母的读音表现饶有趣味:同为南方人的陆德明、曹宪能够区别从、邪两声母,而公孙罗则不能区分。这一表现自然不能从方言背景的角度来考虑,而应该从审音角度来探索。公孙罗师事曹宪,二者闾里籍贯相同,不可能出现同一方言两属的现象,可能的解释就是他们审音有别。沈建民(2007:58-62)结合《经典释文》首音和又音,考辨出陆德明能够区分从邪;曹宪也能区分从邪二母①《博雅音》卷七《释器》“:泉,正音旋”。泉、旋二字的差别只是声母从、邪不同。② 本表的制作是总结了耿军(2013)的相关结论。。不过,陆德明和曹宪从邪相混的例子远多于区分的例子。这正是由于审音理念不同造成的:对于陆德明、曹宪而言,从邪有别正是“正音”的特点,但是在他们的方言中从邪又难以区别,所以导致很多字他们无法区别其声母归从还是归邪。

当然,时间因素也在发挥作用,例如开口山、删韵系阳声韵的读音,《玉篇》、《经典释文》、《切韵》等文献中,两者均不相混,但在初唐时期只有《窥基音义》区分,而《窥基音义》的区分是因袭了《切韵》。山删开口阳声韵合并应当看成是历时演变的结果。

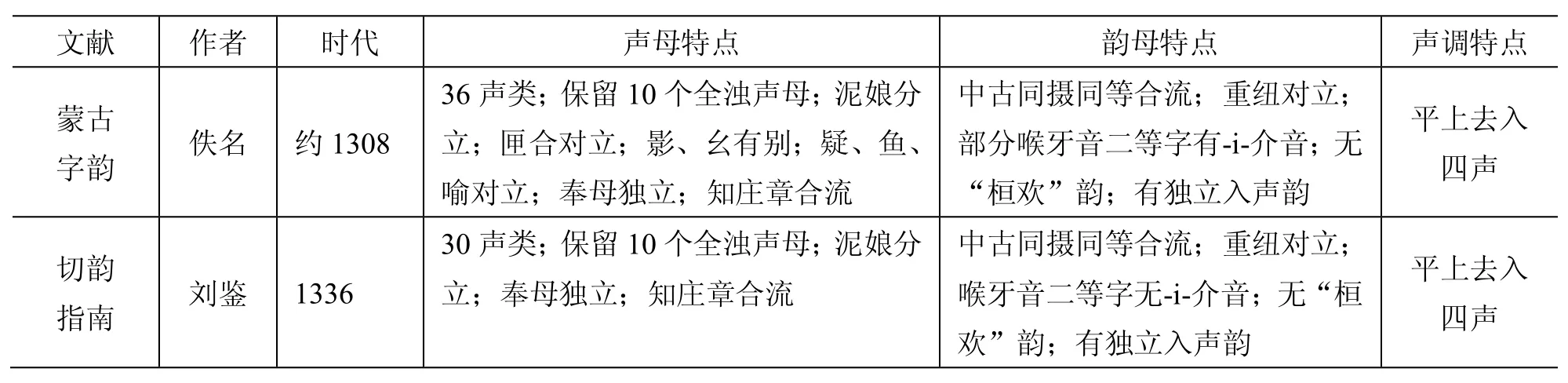

《蒙古字韵》、《经史正音切韵指南》是《中原音韵》、《古今韵会举要》之外,反映元代语音的韵书文献,这两部韵书语音的特点大体为②:

文献 作者 时代 声母特点 韵母特点 声调特点蒙古字韵 佚名 约1308 36声类;保留10个全浊声母;泥娘分立;匣合对立;影、幺有别;疑、鱼、喻对立;奉母独立;知庄章合流中古同摄同等合流;重纽对立;部分喉牙音二等字有-i-介音;无“桓欢”韵;有独立入声韵平上去入四声切韵指南 刘鉴 1336 30声类;保留10个全浊声母;泥娘分立;奉母独立;知庄章合流中古同摄同等合流;重纽对立;喉牙音二等字无-i-介音;无“桓欢”韵;有独立入声韵平上去入四声

《蒙古字韵》、《经史正音切韵指南》、《古今韵会举要》、《中原音韵》等四部韵书都是反映元代语音的文献,但是它们之间都或多或少的存在差别。根据已有研究成果,我们可以知道《中原音韵》主要以反映实际口语音系为目标,更符合近代官话语音演变的主流特征,以《中原音韵》为坐标,我们可以审视《蒙古字韵》等文献的“存雅”与“求正”。

关于“全浊声母”问题,《蒙古字韵》、《经史正音切韵指南》、《古今韵会举要》都保留了全浊声母,《中原音韵》却全浊清化。不过,这并不能说明当时存在全浊声母。早期文献如西夏《番汉合时掌中珠》、南宋孙奕《示儿编》、《九经直音》就已经出现了全浊清化的迹象。而且《蒙古字韵》等文献内部就存在“全浊清化”的迹象,同时代的对音译音如《蒙古秘史》、《华夷译语》等也有清浊对译现象:“额宾:ebin,迭不思格儿:debüsger”。我们将这一现象做动态考察、共时比较,就可以确定保留全浊声母是《蒙古字韵》、《古今韵会举要》等文献“存雅”的表现。

中古《切韵》音系中有重纽对立,《经史正音切韵指南》兢兢谨守中古重纽的对立情形,与其韵图格局有密切关系。《蒙古字韵》、《古今韵会举要》也存在重纽对立,两者重纽对立特点是:重三与纯三等混,重四与纯四等混;重纽对立多数出现在见组字。不过这种重纽现象并不是真正意义上的对立,而是韵书维护旧有音系格局的表现。根据已有研究可知,早在中唐时期,《切韵》的重纽格局已经发生了变化,如《慧琳音义》中就显示重纽对立现象为重三与纯三等混,重四与纯四等混。这种历史上存在的语音特点,被《蒙古字韵》等后世文献保留,但我们不能说这就是元代语音的现象,而应该说是元代文献保留了前代语音现象。

明代宋濂等编《洪武正韵》①《洪武正韵》的相关结论,引用宁忌浮(2009)。云:“上以旧韵起于江左,多失正音,乃命翰林侍讲学士乐韶凤与诸廷臣以中原雅音校正之。”不过,虽标榜以“中原雅音”为正音标准,《洪武正韵》问世之后并没有得到世人认可,杨时伟《洪武正韵笺》:“《洪武正韵》分合舛误,窒碍难通,虽以天子之尊,传国十余世,悬是书为令甲,而终不能使行于天下。二百六七十年中,若存若亡,无人置议。”究其原因,是因为该书“存雅”太过,受《洪武正韵》影响而成的章黼《并音连声韵学集成》云:“中原雅音以浊音更作清音及无入声。”然《洪武正韵》却保留全浊声母,设立独立的入声韵等。同时,通过分析《洪武正韵》内部及相关材料,也可以看出它“求正”的一面。例如八十韵本《洪武正韵》除声母系统简化、韵部合并等特点外,还有:“遮、者、蔗”分立,“支、微、齐”分立,大部分全浊上声变作去声,清浊声母相混等特点。这种种现象都需要通过分析文献资料,如《增修互注礼部韵略》、《并音连声韵学集成》等文献才能解析出来。

【附记】本文曾在“汉语史观暨汉语史研究方法论学术研讨会——纪念高本汉《中国音韵学研究》出版100周年”(复旦大学2015年11月14-15日)上发表,承蒙多位专家批评指正,特申谢意。

冯蒸 2002 唐代方音分区考略,《龙宇纯先生七秩晋五寿庆论文集》,台湾学生书局。

高本汉 2007/1940 《中国音韵学研究》,赵元任等译,清华大学出版社。

耿军 2013 《元代汉语音系研究——以〈中原音韵〉音系为中心》,中国对外翻译出版有限公司。

耿振生 1992 《明清等韵学通论》,语文出版社。

胡以鲁 1913 《国语学草创》,商务印书馆。

黄笑山 1995 《〈切韵〉和中唐五代的音位系统》,文津出版社。

黎新第 1995 近代南方系官话方言的提出及其在宋元时期的语音特点,《重庆师院学报》第4期。

李新魁 1991 论近代汉语共同语的标准音,《语文研究》第1期。

李新魁 1998 近代汉语读书音与口语音的差异,《李新魁教授纪念文集》,中华书局。

李新魁 2005 《中古音》,商务印书馆。

罗常培 1959 论龙果夫的《八思巴字和古官话》,《中国语文》第12期。

鲁国尧 2002 “颜之推谜题”及其半解(上),《中国语文》第6期。

鲁国尧 2003 “颜之推谜题”及其半解(下),《中国语文》第2期。

麦耘 1999 隋代押韵材料的数理分析,《语言研究》第2期。

宁忌浮 1997 《古今韵会举要及相关韵书》,中华书局。

宁忌浮 2009 《汉语韵书史》(明代卷),上海人民出版社。

邵荣芬 2008 《切韵研究》(校订本),中华书局。

沈建民 2007 《〈经典释文〉音切研究》,中华书局。

孙志波 2015 《初唐汉语音韵研究》,南京大学博士学位论文。

王力 2008/1985 《汉语语音史》,商务印书馆。

杨耐思 1981 《中原音韵音系》,中国社会科学出版社。

叶宝奎 2001 《明清官话音系》,厦门大学出版社。

尉迟治平 2011 《先飞集——尉迟治平语言学论文集》,华中科技大学出版社。

张鸿魁 2007 语音规范化的历史经验和“官话音”研究,耿振生主编《近代官话语音研究》,语文出版社。

张卫东 1998 试论近代汉语南方官话的形成及其地位,《深圳大学学报》第3期。

张卫东 2014 再论威妥玛《语言自迩集》:现代汉语史之起始标志,张西平、柳若梅编《国际汉语教育史研究》,商务印书馆。

张玉来 1986 略论《韵略汇通》的几个问题,《山东师大学报》第4期。

张玉来 1998 论近代汉语官话韵书音系的复杂性,《山东师大学报》第1期。

张玉来 1999 《韵略易通研究》,天津古籍出版社。

张玉来 2000 汉语民族共同语形成问题,《汉语音韵学第六次国际学术讨论会论文集》,香港文化教育出版社。

张玉来 2007 近代汉语官话语音研究焦点问题,耿振生主编《近代官话语音研究》,语文出版社。