张旭、怀素大草书的艺术成就

李 祥 俊(北京师范大学 a.哲学学院;b.价值与文化研究中心,北京 100875)

张旭、怀素大草书的艺术成就

李 祥 俊a,b

(北京师范大学 a.哲学学院;b.价值与文化研究中心,北京 100875)

摘 要:作为楷书系统中的草体,今草书从隶书草体规范化的章草中蜕化出来,在演进过程中不断受到楷书系统内部楷书正体和行狎书的影响,逐渐从小草书向大草书发展,在盛唐时期的张旭、怀素那里达到鼎盛状态。张旭、怀素的大草书在笔法上丰富多样,总体上处于由侧重倚侧、绞转到侧重提按、平动的转型中,字与字、行与行之间的连绵不断则打破了单字结构的壁垒,激越、洒脱的情感表现与精熟高妙的草书技法相结合达到了极高的艺术成就,对后世大草书的发展产生了决定性的影响。

关键词:张旭;怀素;大草书;情感表现;技法创新

中国书法的发展是以汉字字体的演进为依托的,就历史上汉字字体的主导形态而言,一般可以划分为篆书、隶书和楷书三大系统,相应的书法的书体也划分为篆书、隶书和楷书三大系统。就这几种主导字体、书体而言,其演进过程都是相当复杂的,但不管哪一种字体、书体在演进过程中都会同时伴随着“楷”化和“草”化的倾向,所以在篆书正体、隶书正体之外会有草篆、草隶等书体,而到了楷书系统产生阶段,情况变得更加复杂,即楷书、行书、今草书等几乎同时从隶书系统这个母体中演化出来,呈现出多元并进的态势。今草书的直接源头是章草,章草是汉隶“草”化中早期就“结壳”的一种书体,章草产生后,汉隶的草化并未停止,章草、隶草以及楷书系统形成后自身的楷书正体和行狎书,都对今草书产生影响,使其呈现出多源而多变的态势,这一态势从魏晋发展到盛唐,以张旭、怀素为代表的大草书的产生,使楷书系统中的今草书在情感表现和技法创新上都达到了鼎盛状态,取得了后世难以超越的艺术成就。

一、今草书系统中小草书向大草书的演进

相对于正体而言,草体的共同特征是书写点画的减省和连带,其实用上的目的是快捷,而其审美上的目的则在于自由地表达书写者的情意。张旭、怀素的大草书是今草书演进的产物,它是和以王羲之为代表的早期今草书相对应而命名的,那么大草书的“大”究竟应该如何理解呢?一般来说,大草书相对于所谓的小草书来说,就是进一步强化书写点画的减省和连带,并且在这个基础上使书写的点画在形态上有更强烈的变化,书写的快慢节奏更多样,而其目的则是可以更加自由地表达书写者的情意,而要实现这种书写点画形态与书写节奏的变化,需要实现书写技法上的创新,这个创新从本质上说是逐步简化小草书的倚侧、绞转用笔,而代之以圆转流动的笔法,而这一技法创新的实现是晋唐之间草书艺术不断发展的结果,是从王羲之、王献之到张旭、怀素等草书艺术家苦心创造的结果。

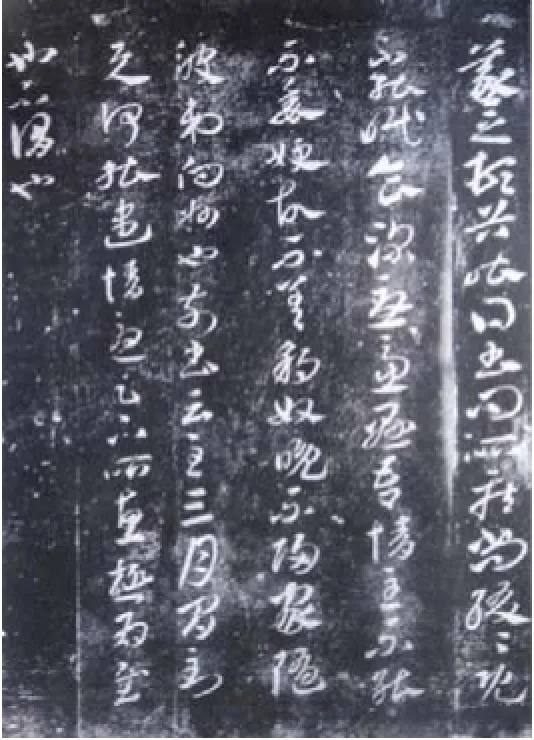

楷书系统中的草书因与隶书系统中的草书相区别,被称为今草书,今草书的直接源头是隶草规范化的章草,按照历史上的传说,章草大概在两汉之际就已经出现,小草由东汉末年张芝所创,而近现代西北汉晋简帛书大量出土以后,我们对今草书的演进过程认识得比古人更加清晰了。从出土简帛书看,汉隶在演化过程中很早就有“草”书出现,最早可以追溯到汉武帝时期,但章草的蔚为风气应该是到东汉末年,即张芝应该是章草的代表人物,而他目前传世的小草书大多是不可靠的。张芝之后,经过卫瓘、索靖等人的发展,逐渐向今草书形态转变,而王羲之则是这一转变的集大成者。王羲之在章草向今草的演进中起到了至关重要的作用,他擅长章草,传世有《豹奴帖》(图 1)等,颇受时人推重,庾翼给王羲之写信就说:“吾昔有伯英章草十纸,过江颠狈,遂乃亡失,常叹妙迹永绝。忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”[1]2100王羲之的今草,如《寒切帖》(图 2)等尚含有较为浓厚的章草味,虽然简化笔画,但规矩森严,单字之间虽有连带但形态变化不大,反不如他的行狎书“草”化剧烈。

图1 《豹奴帖》

图2 《寒切帖》

今草书、行狎书及其楷书正体都是从隶书系统中演化出来的,就汉魏之际字体、书体演进的实际情形来看,楷书正体源自于隶书的简洁化书写,行狎书源自于隶书的草率化书写,今草书则主要源自于隶草规范化的章草。也就是说,在新兴的楷书系统中,最初作为与楷书正体相应的实际的草体是所谓的行狎书而不是由章草直接演进过来的今草书,今草书因其源自章草而显得典雅、规范,艺术性很高,但却缺乏新体楷书系统自身演进变化的动力,表现出更多的保守性。因此,吸收行狎书的书写方式,进一步推动今草书的发展,成为王羲之之后今草书发展的趋势,而王献之正是抓住了这一契机,在今草书书法艺术上取得了重大的突破。唐代著名书法家、书法理论家张怀瓘《书议》记载:“子敬年十五六时,尝白其父云:‘古之章草,未能宏逸。今穷伪略之理,极草纵之致,不若稿行之间,于往法固殊,大人宜改体;且法既不定,事贵变通,然古法亦局而执。’”[2]148王献之建议其父采用“稿行”书来进一步“草”化今草书,使其加强连带,进一步去除章草影响,“稿行”书应该就是当时士人用于日常书写的“行狎书”。王献之本人的行书、今草书,如《鸭头丸帖》(图 3)、《江州帖》(图 4) 等,将今草书的流转、连绵之美发挥、发展到了一个新的高度。

图3 《鸭头丸帖》

图4 《江州帖》

我们对《鸭头丸帖》《江州帖》等传世王献之的行书、今草书作品与王羲之的今草书作品进行比较分析,从用笔上说,二王的今草书同样使用倚侧、绞转笔法,不同的是,王羲之在倚侧中更多起、倒变化,显得方劲有力,但这也影响了其点画之间的连带,尤其是影响了书写速度,而王献之在倚侧中更多使用圆转流动的用笔,对于点画之间的连带和书写速度的提高是极有意义的。从单字之间的连带来看,王羲之草书受章草字字独立的影响连带较少,而王献之特别注重字与字之间的连带,常常一笔下来连写数字甚至一行,米芾《书史》中评价王献之的《十二月帖》说:“运笔如火筋画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书。”[3]118王献之借鉴行狎书进一步“草”化今草书,这是他在今草书发展史上的重要贡献,但也正由于借鉴行狎书的原因,使他的今草书中夹杂有行书的字形而不是纯粹的草书,虽然连带加强,但在点画省减上不够,“狂草给人最直接的外部形态印象,便是几乎字字缠带。……小王字多连带,但却非纯草书,而常为行书。行书的连带由于受笔画繁密的影响,缠带的速度及字形的变化定非能如草书般快捷与随意。不过,小王的这种意识,或许正给后人提供了参照”[4]18。更重要的是,王献之虽然加强了圆转笔法的使用,但他仍然以倚侧、绞转笔法为基础,这在小字草书及幅面较小的草书创作中是可行的,而一旦在更大的幅面上,尤其是用来表达更加激越的情意时,这种用笔方法就有局限,需要在技法上作进一步创新。

王献之在今草书的创作上相比其父王羲之有了新的发展,在其生活的时代及稍后,他的影响一度超越王羲之,成为东晋、南朝士人时尚书风的效仿对象。但后来梁武帝萧衍推崇钟繇的古质、唐太宗李世民推崇王羲之的文质彬彬,都对王献之新变的书风予以批评,他们的帝王之位使其个人观点产生了巨大影响,对王献之书法的传承产生了很大的负面影响。就唐代初年草书的发展状况而言,仍然以王羲之的草书形态占据主导地位,像唐代初年的书法家、书法理论家孙过庭就是王羲之小草书的忠实继承者,这集中体现在传为他所作的书法理论著作《书谱》(图 5)中。不过,随着时代的发展,尤其是到了盛唐时代,昂扬奋进的时代风尚,使人们呼唤一种更加开张豪放的草书,而这个时代的人们对于王献之草书的价值也有了新的认识,张怀瓘《书议》中评价说:“子敬之法,非草非行,流便于草,开张于行,草又处其中间。无藉因循,宁拘制则;挺然秀出,务于简易;情驰神纵,超逸优游;临事制宜,从意适便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。”[2]148-149而从王献之的草书风格再进一步,这就是张旭、怀素的大草书的时代了。

图5 孙过庭《书谱》

二、张旭与大草书基本范式的确立

张旭(675-750年),字伯高,吴县(今江苏苏州)人,盛唐时期的著名书法家,他在王羲之以来的小草书基础上创立大草书,被后人誉为草圣。张旭出身名门,他的母亲是初唐书法家陆柬之的侄女,也就是初唐书法家虞世南的外孙女,在书法上有很好的家教渊源。张旭是集书法家、书法理论家、书法教育家于一身的人物,据唐人卢携的《临池诀》记载,包括徐浩、颜真卿等著名人物都曾从张旭受学书法。张旭的成就不仅在书法上,他也是盛唐时期文学艺术的代表人物之一,在诗歌上很有成就。张旭宦海沉浮数十年,对功名利禄不太在意,为人豁达大度,与贺知章、李白等名人为友,在思想上皈依道家的自然超脱。

张旭是盛唐风流的重要代表人物之一,但他成就最高、对后世影响最大的还是他的大草书,而他也把大草书作为自己的精神家园。张旭嗜酒,往往酒后创作大草书,不可一世,杜甫《饮中八仙歌》写道:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”[5]137张旭之所以喜欢作大草书,而且喜欢酒后作大草书,应该是借大草书的狂放来表达自己压抑而不羁的情意,韩愈在《送高闲上人序》中曾经描述张旭的大草书创作与他的情感表现之间的关系:“往时张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”[2]292张旭大草书的“大”就大在草书技法创新与情感宣泄的自然结合,而且,技法创新是服务于情感宣泄的,没有大唐盛世的“逸民”情怀,大草书的技法创新就失去了意义也很难达到深入发展。

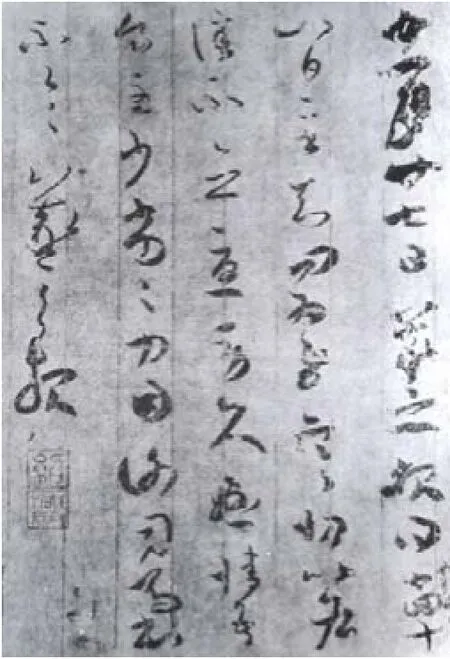

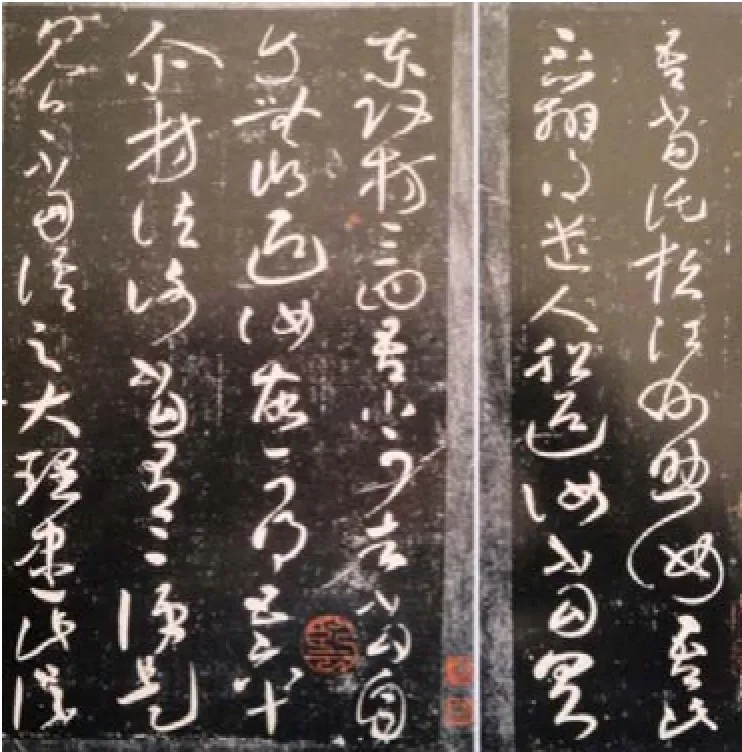

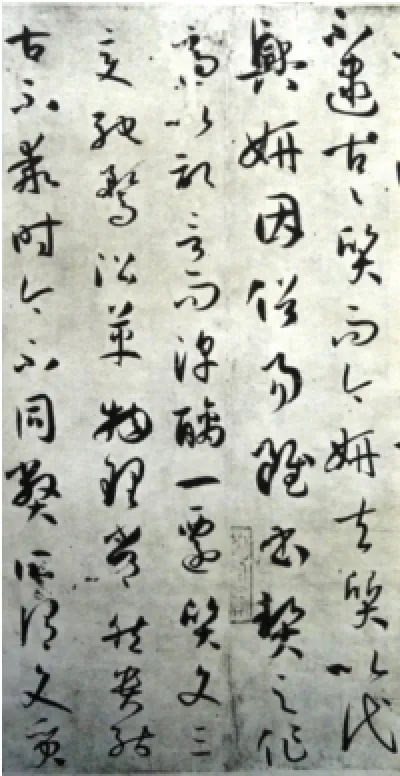

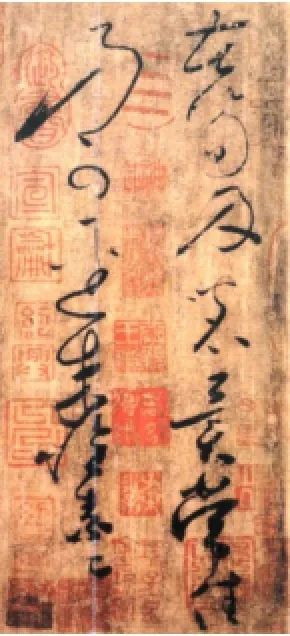

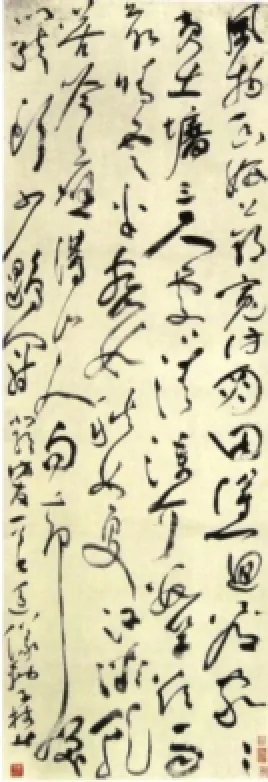

张旭有草圣之名,但传世在其名下的作品却很少,而且真赝相杂。传世张旭大草书作品今天存留下来的可以分为三类:1) 历代刻帖中保存的,如《肚痛帖》等(图 6),这类作品后人一般都没有异议;2)历代刻帖中署名他人的作品,如传为张芝的《冠军帖》、传为王献之的《江州帖》,后人有认为出于张旭之手;3) 传世墨迹本《古诗四帖》(图 7),这件作品现存辽宁省博物馆,古人一度改帖中之字定其为南朝宋时名士谢灵运的作品,到明朝,大书画家董其昌等考定其为张旭作品,辽宁省博物馆的研究员杨仁恺以及酷爱此帖的著名书画鉴定家谢稚柳等人也都以为是张旭真迹,而启功等人则通过文字避讳等的考订,认为其出于北宋以后人之手,当然折中的说法是它即使不是张旭真迹也不妨碍它属于张旭大草书类型的作品。

图6 《肚痛帖》

图7 《古诗四帖》

在张旭的上述三类大草书作品中,前两类中的《肚痛帖》《冠军帖》等是王献之以来草书传统的继承、发扬者,它有着二王草书倚侧、绞转用笔所带来的细微的笔法变化,同时又有着与狂放的情感表现相应的恣肆的书写韵律,从某种程度上说,这可能是张旭大草书的常态。张旭大草书渊源于王献之,这一点唐代人即有认识,蔡希综《法书论》评价说:“迩来率府长史张旭,卓然孤立,声被寰中,意象之奇,不能不全其古制,就王之内弥更减省,或有百字五十字,字所未形,雄逸气象,是为天纵。又乘兴之后,方肆其笔,或施于壁,或札于屏,则群象自形,有若飞动,议者以为张公亦小王之再出也。”[2]273当然,这里的“小王之再出”不能理解为张旭的大草书完全出自王献之,而应理解为继承发展、踵事增华。但《古诗四帖》的出现却使问题复杂化,一方面,从书法艺术上看,它的确非同凡响,其圆浑、苍茫而又从容洒脱的笔法、线条,纵肆的行气、章法,使爱好张旭大草书的人在情感上都难以把它和张旭分开。另一方面,从历史传承上看,《古诗四帖》定为张旭所作是由明朝董其昌根据自己的感觉确定的,现代的一些研究者的观点也多出于主观的感觉而缺乏实证。尤其是从用笔上看,《古诗四帖》使用藏锋,利用点画的顿挫、提按带来线条丰富性,这和二王以来的用笔传统有较大差别,也和《肚痛帖》《冠军帖》有较大差别。当然,我们也可以把《肚痛帖》《冠军帖》与《古诗四帖》的差别看作是张旭大草书逐渐发展的结果,而《古诗四帖》中体现出来的用笔风格正是其创新之处。

以上述作品为依据,我们将张旭所确立的大草书基本范式与王羲之所代表的传统小草书相比较,可以概括出以下几点差别:1) 笔法从侧重倚侧、绞转到侧重提按、平动的转型,孙过庭《书谱》中总结包括二王草书在内的笔法为“一画之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊衂挫于毫芒”,这是锥形体毛笔在倚侧、绞转中呈现出来的动人景象,但它是和舒缓、洒脱的魏晋风度相适应的,很难体现出迅疾的速度和狂躁的心态,所以在大草书的创作中其基础地位被逆锋、提按、平动的笔法所代替;2) 单字结构的打破与整体章法的变化,王羲之小草书一般是单字独立的,连笔字有但不多,王献之有所发展,而在张旭的大草书中连笔字成为常态,其后果就是单字结构被打破,结构安排变化、挪移,往往以几个字或一行字为一组,不仅横不成行,而且竖也常不成列;3) 迅疾的书写带来的节律、气象上的新面貌,大草书以迅疾为本色,因为书写快速中有变化,书法就将其与众不同的时间性的维度呈现出来,这在空间性的造型艺术中几乎可以说是绝无仅有的。由于大草书的这些特点,再加上其代表人物张旭等在为人处世和创作方式上所表现出来的癫狂形象,后人又称大草书为狂草书。

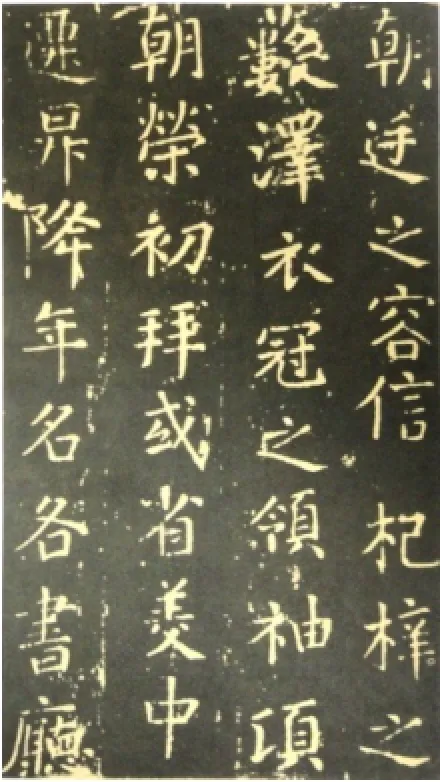

张旭继承王羲之、王献之的草书传统而加以发扬光大,确立了大草书的基本范式,在当时影响巨大,时人推崇备至,唐文宗甚至下诏将张旭的草书与李白的歌诗、裴旻的剑舞称为“天下三绝”。值得一提的是,除了独创一格的大草书之外,张旭的楷书也为当时及后世书法学习者所推崇。传世的《郎官石柱记》(图 8)平淡工稳,仍然是魏晋以来的钟、王传统,而这种传统上的楷书不像后来颜真卿、柳公权所开创的新传统,它在笔法、结构上都比较简单质朴,但这一点对于草书尤其是大草书的创作反而极有助益,恰恰为大草书打破单字结构、繁缛笔法等的限制以追求整体的变化创造了条件。

图8 《郎官石柱记》

三、怀素大草书的情感表现与技法创新

怀素(725-785年),俗姓钱,字藏真,僧名怀素,永州零陵(今湖南零陵)人,唐代中期著名书法家,尤以大草书著名,与张旭齐名。怀素像张旭一样嗜酒狂放,后人将他们并称为“颠张醉素”。怀素喜欢当众作书,在一帮爱好书法的名流、闲人的簇拥下,在巨幅的屏障尤其是建筑物的墙壁上尽情表现自己的才情,以至于后世研究者认为,怀素和张旭的大草书之所以表现出与传统的小草书不同的格调是和他们这种特殊的书写方式、书写氛围相关的,“唐代草书分两种类型,一种写在花笺、绢素和团扇之上,另一种写在粉壁、屏风和门障之上。……任华《怀素上人草书歌》云:‘狂僧有绝艺,非数仞高墙不足以逞其笔势,或逢花笺与绢素,凝神执笔守恒度。’诗中屏风、粉壁与彩笺、绢素不仅幅式不同,材质不同,而且书写方法和风格面貌也不相同,它们在诗中以相对的形式出现,说明唐人对这两种草书是有所区别的”[6]35。

从传世的怀素大草书墨迹《自叙帖》及相关的史传记载来看,怀素是一个混迹尘世、刻意求名的和尚艺术家。怀素的叔父钱起曾在朝廷任职,但总起来看,怀素的家世难与张旭那样的名门世家相比,而他投身佛门也难以获得张旭那样的社会地位。怀素本人是一个思想活跃,甚至可以说多欲的人,这使他在出世与入世、有情与无情之间表现出多样的面相。怀素在湖南家乡时就曾邀誉地方上的权贵、名士,一度曾往岭南投奔大书法家也是朝廷重臣的徐浩,但未能如愿得到推介,后又入京城,得到吏部侍郎韦陟、礼部侍郎张谓等的奖掖,逐渐进入京城权贵、名士的视野,赢得时人赞誉,李白等都曾写诗咏叹他绝妙的书法创作。传世的怀素大草书墨迹《自叙帖》中除了一些简单介绍其身世、志趣的文字外,主要是他人对其书法推崇的记录,可以看作是他交接京城名流的投名状。怀素没有世俗理解中僧人应该有的那种淡泊名利,这是他常为后人诟病的地方。我们不知道怀素的佛学修为,但不管现实生活中的怀素和尚表现如何,有一点却可以肯定,他是一个真正的艺术家,他像张旭一样,把书法艺术尤其是大草书作为自己的精神家园,把他个人的情感、欲望通过他的大草书呈现出来,这可以说是一种艺术上的升华。

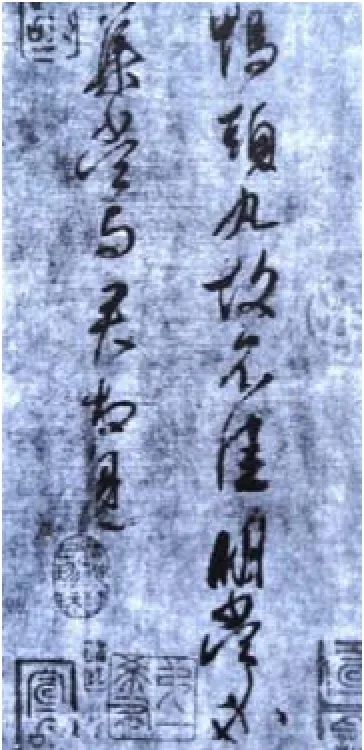

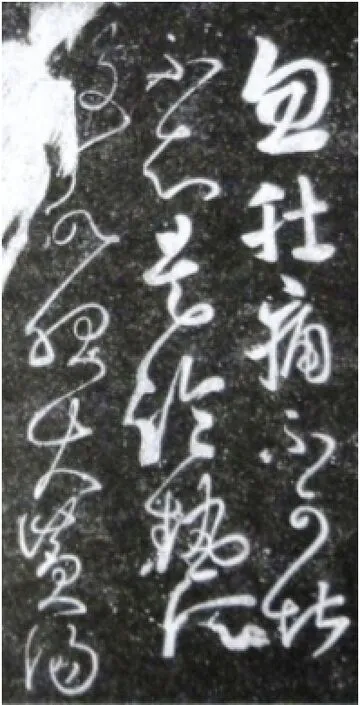

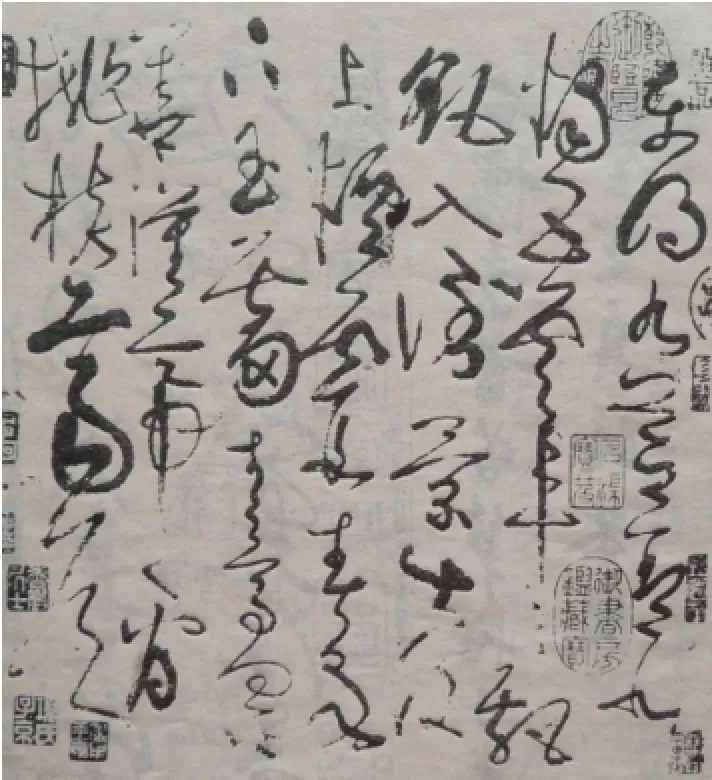

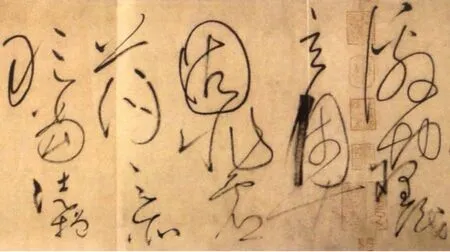

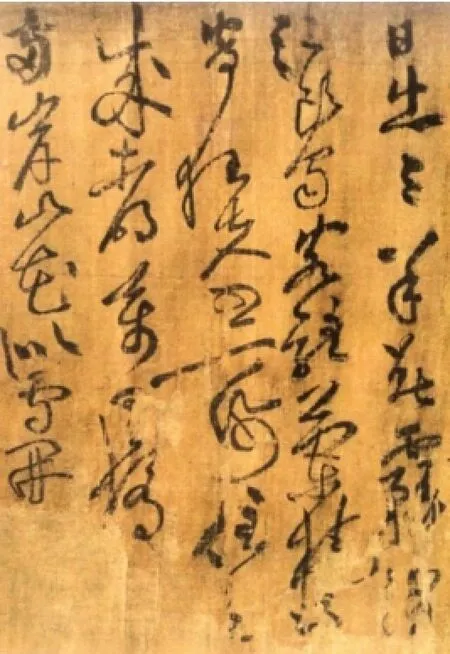

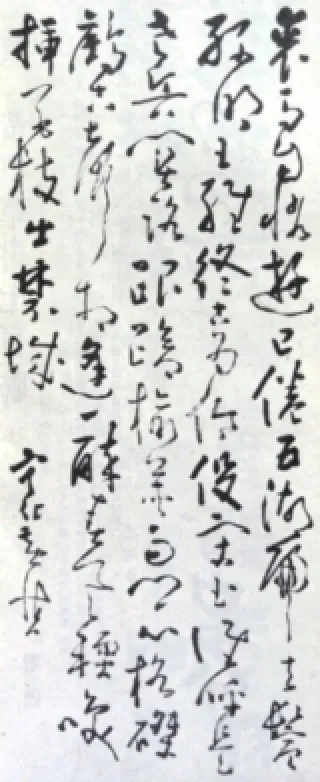

怀素传世的草书作品相比张旭要多,除了历代刻帖中保存的以外,还有不少墨迹本,但论到具体作品,在创作的时间、是否真迹甚至在是否为怀素所作上后世学者都有争议。刻帖对于用笔的遮蔽较大,我们以怀素传世的墨迹本为主将其草书艺术风格分为三类:1) 延续了二王以来草书的倚侧、绞转用笔,但在书写速度、字间连绵等方面又表现出大草书的风范,如《苦笋帖》(图 9)、《食鱼帖》《论书帖》等;2) 用笔逆锋藏锋,线条圆浑挺劲,书写速度迅疾,单字结构、行气、总体章法错综变化,如《自叙帖》(图 10)、《四十二章经》等;3) 在用笔的中锋、圆浑上同于《自叙帖》等,但又同于小草书的单字独立,字结构和章法平稳,如《小草千字文》,一般认为是其晚年之作,所谓“绚烂之极,复归平淡”,其中自有特殊风貌。

图9 《苦笋帖》

图10 《自叙帖》

在怀素的上述三类草书作品中,只有前两类是大草书,而前两类大草书在技法上有着明显的差别。《苦笋帖》等与张旭的《肚痛帖》《冠军帖》等相似,也和传为张旭所作而挂在王献之名下的《江州帖》等相似,应该像张旭一样是从王献之的“一笔书”中演化出来的,其用笔的倚侧、起倒精致典雅,足以证明怀素在草书传统技法上的深厚功底。而《自叙帖》却集中体现出怀素大草书的创造性,是在张旭大草书基础上的进一步发展,我们看这件作品,它的起首部分还表现出与《苦笋帖》等近似的用笔、单字结构特征,而愈到后来,随着情感的激越,在技法上也表现出一种独特的技法,即在用笔上简化传统的倚侧、绞转,而代之以单纯的平动,只是这种平动简约而非简单,其关键即在于速度,疾速而变幻莫测的平动用笔造成的是疾速而变幻莫测的点画,其线条真正达到了曲铁盘丝、笔随意转的境界,而残留的倚侧、绞转用笔又丰富了点画的形态,真可谓前无古人、后无来者。

怀素的《自叙帖》在用笔上的变化使其区别于《苦笋帖》以及相似的张旭的《肚痛帖》等,也使其区别于传为张旭的《古诗四帖》。可以说,张旭的《肚痛帖》与怀素的《苦笋帖》等是在王献之以来草书传统基础上的一个顺承性的发展,而张旭的《古诗四帖》和怀素的《自叙帖》则是在王献之以来草书传统基础上的一个创造性的发展。而且,怀素的《自叙帖》又和张旭的《古诗四帖》在用笔上不同,《古诗四帖》是平动中有提按、顿挫,肥劲的线条中隐喻烦恼,多情而自然表现,而《自叙帖》是平动中有快慢、润枯,瘦硬的线条中直抒胸臆,多欲而竭力派遣。可以说,怀素在情感表现与技法创新上走出了张旭的藩篱,张旭、怀素遂成为大草书艺术上的双璧。

四、张旭、怀素大草书的历史地位与影响

张旭、怀素的大草书是早期楷书系统中各体书法相互交融的产物。楷书系统从隶书母体中产生,其楷书正体与其草体的行狎书、今草书几乎同时产生,相互间形成一种相互影响而又多元并进的态势。王羲之是楷书系统形成初期的集大成者,他的楷书、行书、草书被人们视为魏晋风流的象征,这魏晋风流是上古积淀、汉魏雄风和南北朝时期血雨腥风在文化艺术上的结晶。王羲之之后,经过南北朝到隋唐的几百年的不断变化、发展,新体楷书系统中的楷书正体、行书、草书终于在魏晋风流的基础上又增添了新的光华,这就是欧阳询的楷书,李邕的行书,张旭、怀素的大草书,他们将王羲之以来的书法传统发扬光大,其中张旭、怀素的大草书最后出,将书法的艺术表现力几乎发挥到极致,可以说是王羲之系统书法传统的最耀眼的光芒。

张旭、怀素的大草书是早期楷书系统中今草书发展的高峰。在早期楷书系统中,从隶书解散出来的今草书和楷书正体是一个系统中并列的两个子系统,虽然楷书正体会要求它的草体与其相顺应,但这需要一个很长的过程,大概要到唐代颜真卿、柳公权的楷书新传统确立后才得以基本实现。所以,在晋唐之间的很长一段时间里,今草书一直有着自己独立的发展轨迹,它一方面逐渐从章草系统演进出来,另一方面,从王羲之到王献之再到张旭、怀素,今草书逐渐由小草书发展为大草书,在笔法、单字结构、行气、章法等技法上表现出包容性和丰富性,这是后来的草书所难以拥有的特殊资源条件。张旭、怀素生活在盛唐这样一个充满着昂扬向上和自由开放的时代风尚中,再加上他们个人不羁的才情,终于在大草书艺术上取得了后人难以企及的艺术成就,“怀素之后,善草书者不乏其人,但其胆魄、气局、意趣难以达到张旭、怀素的高度了。……这种具有最高度的艺术性的狂草书,只有生活闲适、无忧无虑、生性放荡不群的人才能具备相应的创作心态,进入这种高度显示其天性真情的艺术境界中去”[7]13。当然后世也有很多站在二王书法立场上的保守人士对张旭、怀素的大草书大加挞伐,北宋大书法家米芾《草书帖》中评论说:“草书若不入晋人格,聊徒成下品,张颠俗子,变乱古法,惊诸凡夫,自有识者。怀素少加平淡,稍到天成,而时代压之,不能高古。高闲而下,但可悬之酒肆。辩光尤可憎恶也。”[3]111

张旭、怀素的大草书传世作品少,且大草书的规范难以把捉,尤其是作为一个大的王羲之以来的书法传统被颜真卿、柳公权以降的书法新传统取代后,后人要达到“癫张醉素”的境界就几乎是一件不可能的事情了。颜真卿、柳公权以降的书法新传统是以楷书正体为基本依托的,其楷书正体一方面注重单字中每一个点画形态的起承转合,尤其是点画两端的骨节点的强化,这对于大草书所要求的线条的连续性、快速书写是严重的束缚;另一方面,其楷书正体进一步强化单字结构的自身认同,这使得大草书打破单字结构局限,在整行甚至整幅的视野中表达书写者情性的目标更难以实现。还有一点,就是颜真卿、柳公权以降的书法新传统形成后,相伴随的是唐代中后期以降中国文化的内敛性趋势,在学术思想上是强调心性修养的道学思潮的盛行,在文学艺术上则是表达士大夫情致的文人诗词、绘画流行,这样一种时代风气下,那种纵情肆欲、狂放开张的精神气质难以存在甚至都难以出现,与其相应的大草书艺术的衰微也是自然的了。

但作为一种使抒情性、节律感达到极限状态的书体,在张旭、怀素之后,大草书的学习、创作者代不乏人,如北宋的黄庭坚,明代的祝允明,明清之际的王铎、傅山,清代“扬州八怪”之一的黄慎等,就是其中的杰出代表,他们从张旭、怀素大草书中汲取营养创造出自己的笔墨形式。黄庭坚的大草书代表作有《刘禹锡竹枝词》(图11)、《李白忆旧游诗卷》《廉颇蔺相如列传》《诸上座帖》等,中锋、藏锋用笔,线条圆劲、起伏变化多端,点画组合精彩纷呈,单字之间在结构上相互穿插,整幅章法狂放而沉着,在艺术上达到了极高的境界,是张旭、怀素之后大草书第一人。祝允明的大草书上溯张旭、怀素,又深受黄庭坚的影响,只是更加恣肆狂放,但他能够在狂放中不失点画的精到(图 12)。黄慎的草书不追求速度和笔法丰富性,但他打散单字结构,线条抖颤中并不显做作,融画意入书(图 13),直接宋代黄庭坚、明代祝允明等,成为张旭、怀素大草书艺术的后劲。

图11 《刘禹锡竹枝词》

图12 祝允明的大草书

图13 黄慎的草书

近现代以来,由于印刷术等的大发展,历代名家法帖进入寻常百姓家,这为学习、创作大草书等提供了良好的条件,出现了林散之等一批以大草书名世者。大草书突显出创作者的激越情感,充分展现出书法艺术内蕴的时间维度,这些都与现代社会发展的快节奏与人类日趋丰富、多元的情感生活相契合。可以预期的是,随着时代的发展,书法实用功能日益减弱,而大草书作为表现力极强的书法艺术形式将会迎来它历史上从未有过的辉煌新时代。

参考文献:

[1] 房玄龄,褚遂良,许敬宗,等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[2] 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

[3] 米芾.米芾集[M].黄正雨,王心裁,辑校.武汉:湖北教育出版社,2002.

[4] 白砥.狂草性格[J].中国书法,2004(9):17-21.

[5] 萧涤非.杜甫全集校注:第1卷[M].北京:人民文学出版社,2014.

[6] 沃兴华.论怀素与唐代狂草[J].中国书法,2005(5):35-40.

[7] 徐利明.颠张醉素比较说[J].书法之友,1993(1):11-13.

(责任编校:卫立冬 英文校对:吴秀兰)

The Artistic Achievement of Zhang Xu’ and Huai Su’s Big Cursive Hand

LI Xiangjuna, b

(a. School of Philosophy, b. Research Center of Value and Culture, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract:As the cursive hand in the system of regular script, Jin-Cao (one of the cursive hands) originated from Zhang-Cao (one of the cursive hands) standardized by the cursive hand of Lishu. In the process of its development, it was continuously influenced by the standardized form of regular script and running hand. It gradually developed from small cursive hand to big cursive hand and reached its peak by Zhang Xu and Huai Su in the heyday of Tang Dynasty. There were various ways of doing touches in Zhang Xu’ and Huai Su’ big cursive hands. Generally, the ways of doing touches transformed from stressing leaning side strokes and turning strokes to stressing rising strokes and pressing strokes as well as harizontally moving strokes. The overall continuity of characters and lines broke the closed structure of a single character. The combination of the strong, free and easy emotional expression and the superb and skilled ways of doing touches achieved a high artistic achievement, which had a decisive influence on the develoment of later big cursive hand.

Key words:Zhang Xu; Huai Su; big cursive hand; emotional expression; skill innovation

中图分类号:H028

文献标识码:A

文章编号:1673-2065(2016)03-0077-08

DOI:10.3969/j.issn.1673-2065.2016.03.015

收稿日期:2016-03-01

作者简介:李祥俊(1966-),男,安徽合肥人,北京师范大学哲学学院、价值与文化研究中心教授,博士生导师,历史学博士,衡水学院特聘教授。