災害頻發 何以應對

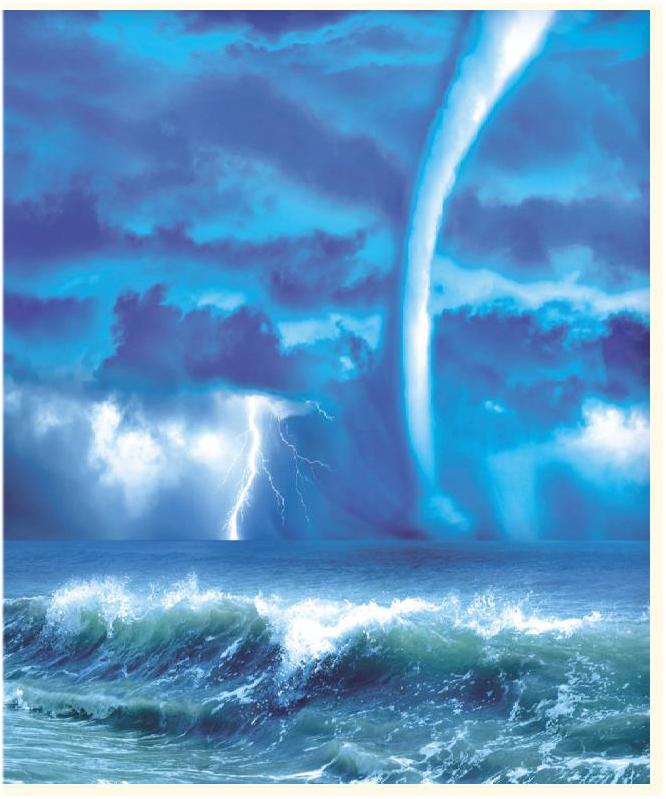

轉眼進入颱風雨季,內地多個省份發生大型洪澇災害,數千萬人受災,而在大陸的西北等地又遭遇數十年不遇的高溫乾旱,颱風、洪水、乾旱、寒潮似乎是我們在過去的2015年最常談及的自然災害,本以為進入2016年可能要減緩不少。實際上,年初美國太空總署NASA就發佈影像顯示位於太平洋上的聖嬰現象沒有減弱,而且很有可能在2015年的基礎上繼續加強,甚至是自1997年以來最嚴重的聖嬰現象,這就意味著在2016年我們將面臨更為嚴重的乾旱、洪水等極端天氣,全球糧食危機進一步升溫。在大自然面前,此刻的人類顯得有些勢單力薄,而面對災害,我們該何去何從?面臨即將到來的颱風豪雨季節,澳門又做好準備了嗎?

在本期的焦點直擊中,我們邀請到兩岸四地的學者、專家、政府官員與意見領袖集聚於此探討災害當前,我們又該從何做起?第一板塊“走進大氣”中,作為中國氣象學會數值天氣預報專業委員會委員、大氣物理學委員會委員的林文實教授,以其豐富的研究經驗解析颱風是如何形成的,全球不斷暖化與極端天氣的增加給人類帶來哪些危害?更有在氣候變化與空氣污染之中為珠三角城市的發展提出自己獨到的建議。在第二板塊“面對水文”裡,曾旅居費城、西雅圖、柏林、札幌、加州爾灣、新加坡等地的香港中文大學建築學院廖桂賢博士走出“治水”的慣性思維,提出打造一個不怕水淹的環境與韌性城市的理念,當河流不斷“水泥工程化”的同時,我們需要改變的是與之共生共存,還地於河。

而在第三板塊“水浸濠江”版塊中,澳門街坊會聯合總會曾佐威副會長以本土居民多年的災害體驗,分析澳門多處水浸、海水倒灌的實際原因,更建議政府從細節入手積極改善民生。進入第四版塊“氣象預測”,我們特別邀請到澳門地球物理暨氣象局馮瑞權局長為民眾揭秘外界好奇的天氣預報工作,馮局長以奉獻澳門三十餘年氣象工作的經驗指出澳門正在不斷完善天氣預測與多邊合作機制,更以全球暖化為例提醒市民關注環保,從已做起。在第五板塊“海绵城市”裡,澳門混凝土檢測維修及防水工程協會胡祖杰理事長從工程技術的專業角度分析澳門老舊社區與老舊建築在即將到來的颱風豪雨季節中可能引發的次生災害,鼓勵市民自查與政府排查,更從澳門整體城市規劃的角度建議我們應該盡早以“海綿城市”的理念,打造路面建築與綠化以及開發城市地下空間。

進入到第六版塊“都市治理”中,澳門資深學者、聖約瑟大學陳錫僑教授從十月初五街的淹水入手提及澳門的水文環境整治、污水處理以及廚餘、建築廢棄物、空氣污染等的治理,提醒一眾市民在天災外,更要看到我們環污圍城的困局。而在最後的第七版塊“智慧防災”中,作為官方二級單位的台灣颱風洪水研究中心水文技術組組長楊尊華研究員,以大量豐富的數據資料分析颱風“青睞”台灣的頻率與影響,在積極的防災救災中進行水位模擬、山坡地崩塌災害風險評估外,更鎖定小範圍集水區進行智慧防減災系統的開發,以“智慧化”手段進一步提高防災的準確及時性,對於其他地區的防災工作有著極其重要的可藉鑒性。

大自然在一次次示警中告誡我們應該懷著怎樣的生活方式與心態生活在這片共存共榮的土地上,自然界的風雨雷電帶來震撼效果的同時,也為我們帶來不可或缺的生存能量,與其對抗自然,不如學會改變自己無休止的欲求與破壞。