渤海湾天津近岸海域大型底栖动物群落结构及次级生产力的初步研究

张萍,缴建华,孙万胜,李彤,叶红梅

(1.农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心 (天津),天津300221;2.天津市水产技术推广站,天津300221)

渤海湾天津近岸海域大型底栖动物群落结构及次级生产力的初步研究

张萍1,缴建华1,孙万胜1,李彤1,叶红梅2

(1.农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心 (天津),天津300221;2.天津市水产技术推广站,天津300221)

摘要:为了解渤海湾天津近岸海域大型底栖动物现状,于2014年5月和8月分两个航次对该海域14个站位大型底栖动物栖息密度、生物量和生物多样性进行调查,同时用Brey(1990年)经验公式计算年次级生产力 (P)以及年次级生产力与年生物量 (B)的比值 (P/B)。结果表明:渤海湾天津近岸海域大型底栖动物隶属7门9纲29种,包括软体动物、节肢动物、多毛类、棘皮动物和其他底栖动物;年平均栖息密度为56.07 ind./m2,年平均生物量 (湿质量)为52.98 g/m2,Shannon-Weiner多样性指数平均为1.64,Margalef物种丰富度指数平均为0.59,Pielou均匀度指数平均为0.88,年平均生物量为9.54 g/m2(去灰分干质量),年平均次级生产力为6.12 g/(m2·a)(去灰分干质量),P/B值平均为0.70 a-1。研究表明:本调查海域的次级生产力与整个渤海湾相近,高于南黄海和东海,低于海坛海峡和胶州湾;P/B值较其他海域偏低,说明渤海湾近岸海域大型底栖动物群落中,生活史短、代谢快的小型种类所占比例低于其他海区;整个渤海湾天津近岸海域 (63 km2)大型底栖动物年次级生产力约为386 t(去灰分干质量),或是2144 t(鲜质量)。

关键词:渤海湾天津近岸海域;大型底栖动物;群落结构;次级生产力

渤海湾位于渤海西部,为三面环陆的半封闭性海湾[1]。天津近岸海域处于渤海湾底部,为渤海海湾与河口的交界处,是天津重要的渔业水域。近年来,随着滨海新区经济的快速发展,港口建设、填海造田等活动日益增多[2],使得该海域生态环境遭到了严重破环,渔业资源也因过度捕捞濒临枯竭。

底栖动物是生活在水底表面或沉积物中的一类动物[2],主要包括软体动物、节肢动物 (甲壳纲)、环节动物 (多毛类)、棘皮动物、腔肠动物和脊索动物,还包括底栖鱼类[3]。作为最重要的海洋动物类群之一,大型底栖动物在食物网中扮演着生产者、消费者和分解者的多重角色,同时底栖动物还是水体生态系统的次级生产者,对食物网中的能量进行再加工和分配[2]。因此,大型底栖动物在海洋生态系统的物质循环和能量流动中发挥着重要作用[1],对海洋底栖动物的种群结构特征及次级生产力进行研究,可以确切地反映水体的质量状况,有利于了解海洋生态系统中的物质和能量动态,对保护海洋生态系统的健康发展、维持渔业资源的可持续利用具有重要意义。本研究中,根据2014年5月和8月对渤海湾天津近岸海域14个站位大型底栖动物进行调查,系统分析了该海域大型底栖动物的种类组成、丰度和生物量的时空分布、生物多样性等生物学特性,同时对该海域的年次级生产力及其与年生物量的比值进行研究,以期为渤海湾天津海域底栖动物资源的合理利用、生态环境保护提供依据和积累资料,同时为该海域的渔业资源,包括底层鱼类、虾类、蟹类增殖容量的进一步研究提供参考。

1 材料与方法

1.1调查水域及站位的设置

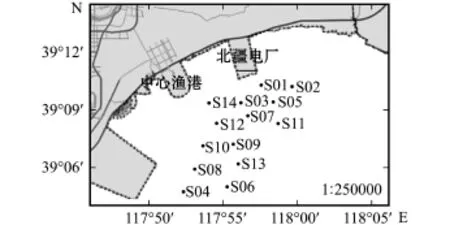

于2014年5月和8月对渤海湾天津近岸海域进行大型底栖动物调查,调查范围为北纬39°06'01″~39°12'31″、东经117°50'00″~118°05'01″,调查面积为63 km2。在调查水域共设立监测站位14个,

图1 渤海湾天津近岸海域大型底栖动物调查站位分布图Fig.1 Distribution of sampling sites in Tianjin coastal seawaters in Bohai Bay

1.2方法

1.2.1样品的采集 用0.05 m2箱式采泥器采集海底泥样,每个站位采集4次,将泥样倒入3层套筛中 (上层孔径2.0 mm,中层孔径1.0 mm,下层孔径0.5 mm),用海水冲洗,收集所有底栖动物样品,用体积分数为5%的甲醛溶液固定,带回实验室进行种类鉴定、称重、计数。

样品的采集、保存、分析均按照 《海洋调查规范》[4](GB/T 12763.1~11—2007)和 《海洋监测规范》[5](GB17378.1~7—2007)进行。

1.2.2指标的计算 运用生物多样性指标对底栖生物多样性水平进行计算,本研究中所选取的指标包括Shannon-Weiner多样性指数 (H')、Pielou均匀度指数 (J)、Margalef物种丰富度指数 (D)和Simpson优势度指数 (Y)[6-7],其计算公式分别为

其中:Pi为第i种个体数量占总个体数量的比例;ni为物种的密度(ind./L);N为总密度(ind./L);S为物种数量;fi为第i种的出现频率。

次级生产力的计算采用Brey[8]的经验公式:

由于M=B/A,将上述公式转换为

其中:P为各站位大型底栖动物的年次级生产力[g/(m2·a)](去灰分干质量);A为各站位大型底栖动物年平均栖息密度 (ind./m2);B为各站位大型底栖动物年平均生物量 (g/m2)(去灰分干质量);M为各站位大型底栖动物个体年平均去灰分干质量 (g/ind.)[9]。

将2014年5月和8月两个航次每个站位的栖息密度和生物量的平均值作为该站位年平均栖息密度和年平均生物量。根据生物量鲜重的9/50作为去灰分干质量 (ash-free dry weight,AFDM,即生物量鲜重的1/5作为干质量,干质量的9/10作为去灰分干质量),获得该站位年平均去灰分干质量生物量,然后应用上述公式计算出各站位大型底栖动物的年次级生产力[10]。

1.3数据处理

使用PRIMER 6.0软件进行数据分析,使用SPSS 13.0软件进行ANOVA分析,使用Surfur 7.0软件绘制图形。

2 结果与分析

2.1种类组成和优势种

渤海湾近岸海域所获底栖动物标本,经鉴定共有29种,隶属7门9纲 (表1)。其中软体动物14种,占48.28%;节肢动物6种,占20.69%;多毛类和脊索动物各3种,均占10.34%;其他底栖动物包括腔肠动物、棘皮动物、螠虫动物各1种,合计占10.34%。从季节上看 (表2),不同季节的种类组成均以软体动物占优势,依次为节肢动物、多毛类和脊索动物。从表2还可以看出,渤海湾近岸海域大型底栖动物种数在丰水期 (8月)比枯水期 (5月)有所减少,其中软体动物种数减少最为明显。

优势种结构的变化体现了物种群落结构的变化,根据Simpson优势度指数的要求,优势种按照优势度Y≥0.02为界来确定,渤海湾天津近岸海域大型底栖动物优势种为岩虫Marphysa sanguinea、泥藤壶 Balanus uliginosus、菲律宾蛤仔 Ruditapes philippinarum、棘刺锚参Protankyra bidentata、薄片镜蛤Dosinia laminata、扁玉螺Glossaulax didyma、红带织纹螺Nassarius succinctus。

2.2栖息密度与生物量

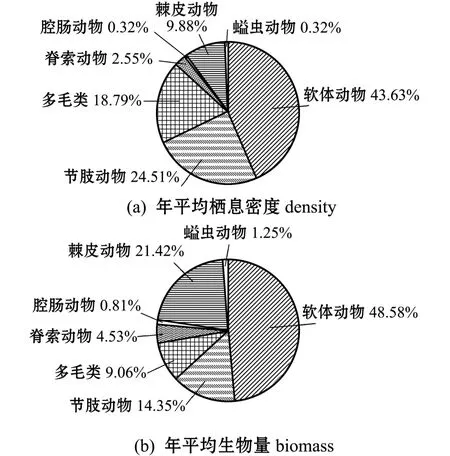

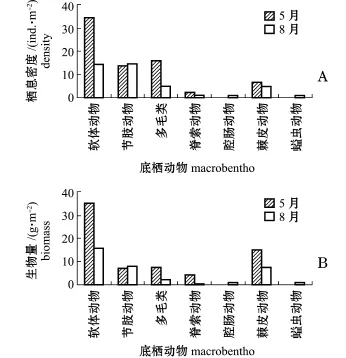

2.2.1各类群的栖息密度与生物量组成 渤海湾天津近岸海域大型底栖动物年平均栖息密度范围为17.50~235.00 ind./m2,平均值为56.07 ind./m2,年平均生物量 (湿质量)范围为5.50~274.70 g/m2,平均值为52.98 g/m2。其中,软体动物的年平均栖息密度为24.47 ind./m2,年平均生物量为25.74 g/m2;节肢动物的年平均栖息密度为13.75 ind./m2,年平均生物量为7.60 g/m2;多毛类的年平均栖息密度为10.54 ind./m2,年平均生物量为4.80 g/m2;棘皮动物的年平均栖息密度为5.54 ind./m2,年平均生物量为11.35 g/m2;脊索动物的年平均栖息密度为1.43 ind./m2,年平均生物量为2.40 g/m2;腔肠动物的年平均栖息密度为0.18 ind./m2,年平均生物量为0.43 g/m2;螠虫动物的年平均栖息密度为0.18 ind./m2,年平均生物量为0.66 g/m2。7大类群中年平均栖息密度和年平均生物量最高的为软体动物,最低的为腔肠动物,各类群组成比例见图2。可见,无论在种类上还是数量上,软体动物都占绝对优势。棘皮动物虽然密度较小,但由于其个体较大,使其成为调查区内总生物量的第二大贡献者。

表1 渤海湾近岸海域大型底栖动物的种类组成Tab.1 Species composition of macrobenthos in Tianjin coastal seawaters in Bohai Bay

图2 大型底栖动物主要类群栖息密度和生物量的组成Fig.2 Composition of density and biomass of the major macrobenthic groups

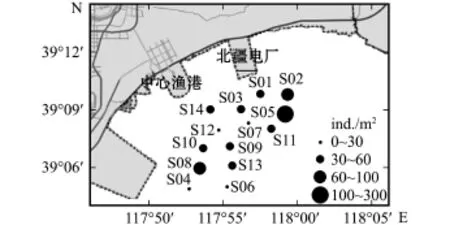

2.2.2栖息密度与生物量的空间分布 从渤海湾近岸海域大型底栖动物栖息密度及生物量空间分布(图3、图4)可以看出:低栖息密度区与低生物量区均分布在中心渔港南侧海域,其中以S04号站位最低 (17.50 ind./m2、5.50 g/m2),采集到的样品多为个体较小的多毛类;栖息密度和生物量最高的为S05号站位(235.00 ind./m2、274.70 g/m2),其中泥藤壶单种栖息密度平均为155.00 ind./m2,菲律宾蛤仔单种生物量平均为105.45 g/m2。

2.2.3栖息密度与生物量的季节变化 渤海湾近岸海域大型底栖动物 5月总栖息密度为72.86 ind./m2,总生物量为69.95 g/m2;8月总栖息密度为39.29 ind./m2,总生物量为36.02 g/m2。与物种数一样,该海域大型底栖动物5月的栖息密度和生物量均高于8月,主要原因是软体动物、棘皮动物和多毛类在5月所占比例较8月大 (图5)。

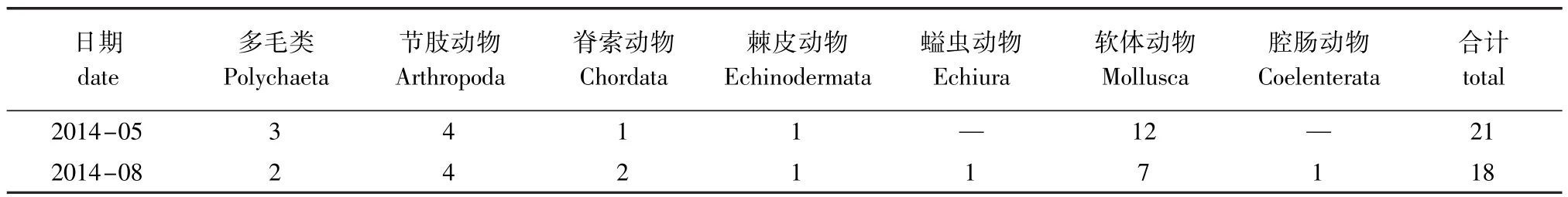

表2 不同季节大型底栖动物的群落组成Tab.2 Species composition of macrobenthos in different seasons 种

图3 渤海湾近岸海域大型底栖动物密度分布Fig.3 Spatial distributions of the density for the macrobenthos in coastal seawaters in Bohai Bay

图4 渤海湾近岸海域大型底栖动物生物量分布Fig.4 Spatial distributions of the biomass for macrobenthos in coastal seawaters in Bohai Bay

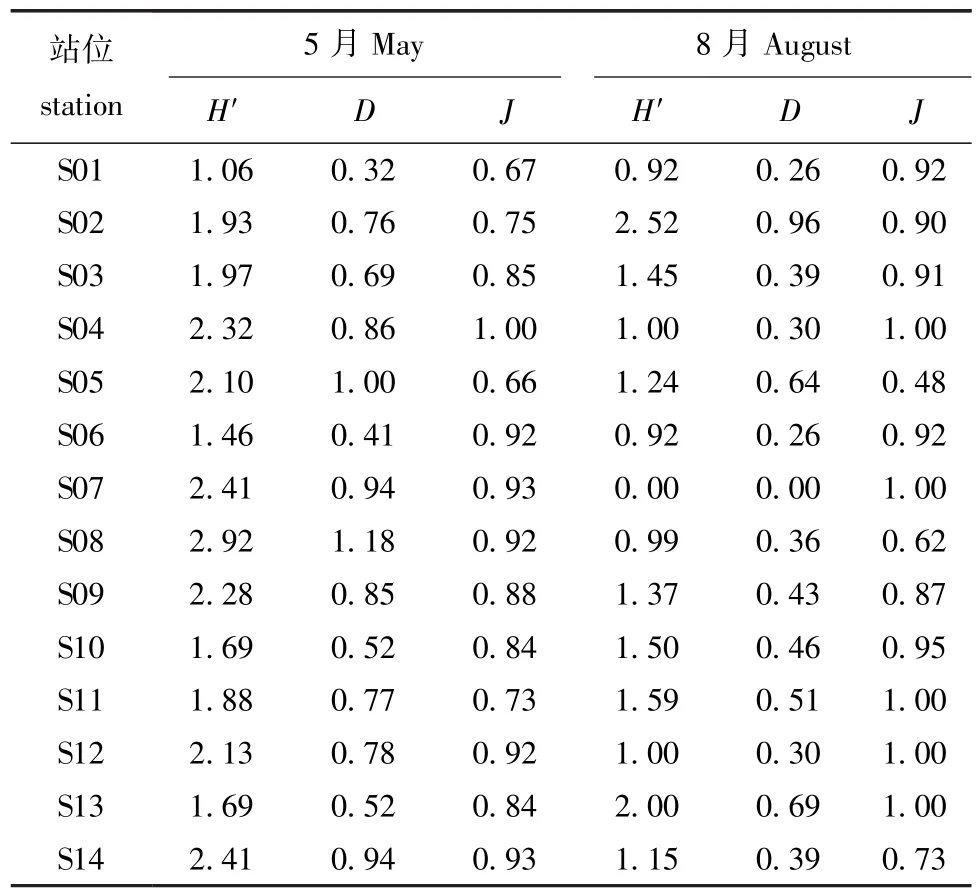

2.3生物多样性

从表3可见:在调查区内,各站位不同季节大型底栖动物的Shannon-Weiner多样性指数 (H')为0.00~2.92,平均值为1.64;Margalef物种丰富度指数 (D)为0.00~1.18,平均值为0.59,其中S07号站位8月多样性指数和物种丰富度指数均为0.00,表明该站位在该季节的底栖动物群落已处于非常脆弱的状态;Pielou均匀度指数 (J)为0.48~1.00,平均值为0.88,且该指数在5月和8月的最高值 (S04号站位)和最低值 (S05号站位)均出现在同一站位,表明调查区域内物种均匀度空间分布在各季节差异不明显。整体上,渤海湾近岸海域大型底栖动物的多样性指数和物种丰富度指数均较低,均匀度指数一般,表明该海域水质呈现不健康的群落状态。

图5 渤海湾近岸海域不同季节大型底栖动物栖息密度和生物量的比较Fig.5 Comparison of density and biomass of macrobenthos in coastal seawaters in Bohai Bay in different seasons

表3 渤海湾近岸海域不同季节大型底栖动物多样性指数Tab.3 Diversity indices of macrobenthos in coastal seawaters in Bohai Bay in different seasons

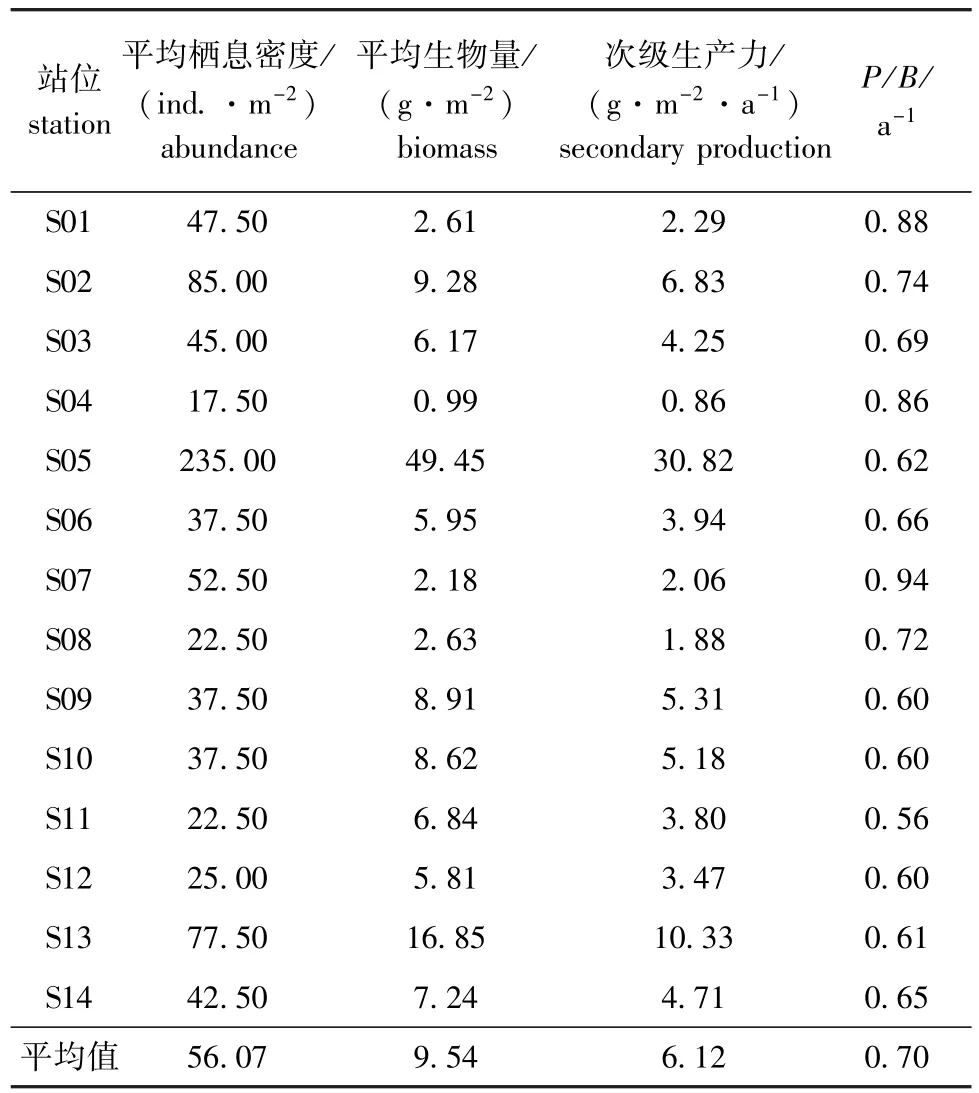

2.4次级生产力和P/B值

从表4可见,渤海湾天津近岸海域14个站位大型底栖动物的年平均栖息密度为56.07 ind./m2,年平均生物量为9.54 g/m2(去灰分干质量),年平均次级生产力为6.12 g/(m2·a)(去灰分干质量),P/B值平均为0.70 a-1。

2.5次级生产力与环境因子的关系

本研究中调查的底层环境因子有水深、水温、盐度、pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量(CODMn)、总磷、总氮。相关分析表明 (表5),次级生产力与丰度、生物量呈显著正相关 (P<0.05),与水温呈极显著正相关 (P<0.01),与水深呈负相关。可见,水深和水温是影响次级生产力的重要环境因子。

3 讨论

表4 大型底栖动物年平均栖息密度、年平均生物量、年次级生产力和P/B值 (去灰分干质量)Tab.4 Annual abundance,biomass,secondary production and P/B(ash-free dry weight)of macrobenthos

表5 次级生产力与环境因子的相关性Tab.5 Correlations between secondary production of macrobenthos and environmental factors

3.1大型底栖动物群落结构的变化趋势

渤海大型底栖动物种类相对较为贫乏和单调,多样性程度很低,群落中占优势的物种主要是低盐、广温性暖水种[1-2]。1983年 (5月和8月)的天津市海岸带和海涂资源综合调查[11]结果显示,渤海湾大型底栖动物为104.5种;张培玉[12]于2003年 (5月和8月)对渤海近岸底栖动物调查结果为74.5种;马玉艳等[13]于2011年 (5月和8月)对渤海湾基础生物资源现状调查中得到底栖动物为32.5种。本次调查共获得大型底栖动物29种,与2011年调查结果相似,但较10年前 (2003年)下降了61.07%,较30年前 (1983年)下降了72.24%,说明渤海湾近岸海域底栖生物资源有退化的趋势。从生物量组成上看,本次调查中以软体动物所占比例最高,达48.58%;其次为棘皮动物,占21.42%,两者之和占总生物量的70.00%,可见渤海湾近岸海域大型底栖动物生物量以软体动物和棘皮动物构成主要类群。胡颢琰等[14]根据1997年和1998年对渤海近岸海域的调查发现,底栖生物的生物量以软体动物和棘皮动物占优势,分别占33.7%和32.3%。本研究结果与其一致。此外,本研究中所依据的数据来源于5月和8月两个航次的调查结果,而确定底栖动物群落结构特征需要有全年的观测资料,因此,对于本研究结果可能存在误差。

3.2大型底栖动物次级生产力的分布格局

本研究结果表明,大型底栖动物次级生产力的空间变化与年平均栖息密度和年平均生物量呈现出一致性 (表4);同时相关分析也表明,大型底栖动物的次级生产力与年平均栖息密度、年平均生物量呈正相关 (表5),再次证明了以上观点。由于大型底栖动物的分布受诸多物理和生物因素的影响,如水深、水温、盐度、悬浮物浓度、沉积物中值粒径、水体交换能力和物种间的相互关系等[15],因此,空间分布上具有较大变异。2014年对渤海湾天津近岸海域大型底栖动物的调查结果表明,位于中心渔港南侧海域的S04号站位年平均栖息密度、年平均生物量和年平均次级生产力均最低(表4),主要是由于其地理位置距离河口较近,受到海、淡水交替的影响,该水域水温、盐度等理化指标发生着较大的变化。而且人类活动的频繁出现,造成水体的严重污染,该站位的生态环境不适合较大型的底栖生物长期栖息与生存,生物群落结构趋向简单,故仅采集到多毛类的日本刺沙蚕。而在中心渔港东侧海域的S05号站位年平均栖息密度、年平均生物量和年平均次级生产力都最高,其中年平均次级生产力达30.82 g/(m2·a)(去灰分干质量),这是因为该站位主要分布着软体类(菲律宾蛤仔、扁玉螺、光滑河蓝蛤)、节肢类(泥藤壶)、多毛类 (日本刺沙蚕、岩虫)、棘皮类(棘刺锚参)等14种大型底栖动物。从环境因子来看,此站位水流速度缓慢,含沙量相对较高,水体平均初级生产力也高于其他站位,这些因素均有利于大型底栖动物丰度和生物量的增加,从而导致次级生产力的增加。

3.3次级生产力与其他海域的比较

将渤海湾天津近岸海域大型底栖动物次级生产力与其他海域进行比较 (表6),结果发现,本研究海域的次级生产力与整个渤海湾[16]相近,高于南黄海[17]和东海[18], 低于海坛海峡[19]和胶州湾[20],这主要与该水域中大型底栖动物群落组成密切相关。在调查区域内,个体较大、生活周期较长的软体动物、节肢动物和棘皮动物种类在丰度组成中占到60%以上,使得本海域具有较高的次级生产力。其次,南黄海和东海的平均水深远远高于本研究海域,而次级生产力却相对较低,这与Brey等[8]有关大型底栖动物次级生产力随水深的增加而下降的推论相符。

P/B值为生产力与生物量之比,代表生物量周转的次数,该值高低与生物的生命周期相关。个体小、生活史短、繁殖率高、对环境变化适应能力强的物种P/B值较高;反之,该值较低[21-22]。同时,P/B值反映了一个生态类群内物种新陈代谢的快慢和世代更替的速度[11]。渤海湾天津近岸海域大型底栖动物年P/B值为0.7 a-1,表明该海域物种的平均世代更替速度大约为每年0.7代,与其他海域相比偏低(表6),说明渤海湾天津近岸海域大型底栖动物群落中,小型种类所占比例低于其他海域。

表6 渤海湾近岸海域与其他海域大型底栖动物平均生产力及P/B值比较Tab.6 Comparison of secondary production and P/B ratio of macrobenthos in Tianjin coastal seawaters in Bohai Bay with those in other seas

3.4整个渤海湾天津近岸海域年次级生产力估算

根据Brey[8]的经验公式得出2014年渤海湾天津近岸海域大型底栖动物年平均次级生产力为6.12 g/(m2·a)(去灰分干质量),渤海湾天津近岸海域面积以63 km2计算,得到整个渤海湾天津近岸海域大型底栖动物年次级生产力约为386 t(去灰分干质量),或是2144 t(鲜质量)。

参考文献:

[1]金显仕.黄渤海渔业资源增殖基础与前景[M].北京:科学出版社,2014:1-7.

[2]李新正,刘录三,李宝泉.中国海洋大型底栖生物:研究与实践[M].北京:海洋出版社,2010:1-8.

[3]孙松.中国区域海洋学:生物海洋学[M].北京:海洋出版社,2012:3-11.

[4]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T12763-2007海洋调查规范[S].北京:中国标准出版社,2008.

[5]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB17378.3-2007海洋监测规范第3部分:样品采集、贮存与运输[S].北京:中国标准出版社,2008.

[6]Margalef D R.Information theory in ecology[J].General Systems,1958,3:36-71.

[7]陈立斌,赵文,殷守仁,等.官厅水库底栖动物的群落结构及其时空格局[J].大连海洋大学学报,2012,27(1):44-52.

[8]Brey T.Estimating production of macrobenthic invertebrates from biomass and mean individual weight[J].Meeresforsch,1990,32:329-343.

[9]周细平,蔡立哲,梁俊彦,等.厦门海域大型底栖动物次级生产力的初步研究[J].厦门大学学报:自然科学版,2008,47(6):902-906.

[10]吕小梅,方少华,张跃平,等.福建海坛海峡潮间带大型底栖动物群落结构及次级生产力[J].动物学报,2008,54(3):428-435.

[11]张闰生,孙秋岩.天津市海岸带和海涂资源综合调查报告[M].天津:天津新闻出版管理局,1986:41-47.

[12]张培玉.渤海湾近岸海域底栖动物生态学与环境质量评价研究[D].青岛:中国海洋大学,2005.

[13]马玉艳,张秋丰,徐玉山,等.渤海湾基础生物资源现状及其变化趋势[J].海洋环境科学,2013,32(6):845-850.

[14]胡颢琰,黄备,唐静亮,等.渤、黄海近岸海域底栖生物生态研究[J].东海海洋,2000,18(4):39-46.

[15]王宗兴,孙丕喜,刘彩霞,等.桑沟湾大型底栖动物的次级生产力[J].应用与环境生物学报,2011,17(4):495-498.

[16]于子山,张志南,韩洁.渤海大型底栖动物次级生产力的初步研究[J].青岛海洋大学学报,2001,31(6):867-871.

[17]Li Xinzheng,Zhang Bailin,Wang Hongfa.Secondary production of macrobenthos from the anchovy spawning ground in the Southern Yellow Sea[J].Chin J Appl Environ Biol,2005,11(3):324-327.

[18]Li Xinzheng,Wang Jinbao,Wang Hongfa,et al.Secondary production of macrobenthos from the East China Sea[J].Chin J Appl Environ Biol,2005,11(4):459-462.

[19]吕小梅,方少华,吴萍茹.海坛海峡潮下带大型底栖动物现状及次级生产力的研究[J].厦门大学学报:自然科学版,2008,47(4):591-595.

[20]李新正,王洪法,张宝琳.胶州湾大型底栖动物次级生产力初探[J].海洋与湖沼,2005,36(6):527-533.

[21]刘勇,线薇薇,孙世春,等.长江口及其邻近海域大型底栖动物生物量、丰度和次级生产力的初步研究[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2008,38(5):749-756.

[22]Zhou Xiping,Cai Lizhe.Secondary production of macrobenthos in mangrove area of Tong’an Bay,China[J].Journal of Oceanology University of China,2010,9(2):151-156.

中图分类号:S932.8

文献标志码:A

DOI:10.16535/j.cnki.dlhyxb.2016.03.017

文章编号:2095-1388(2016)03-0324-07

收稿日期:2015-08-19

基金项目:国家海洋局2011年中央分成海域使用金支出项目 (环保类)[HYSYJ(HB)2011—DST—2]

作者简介:张萍 (1983—),女,工程师。E-mail:zyrzjhzp@163.com

通信作者:缴建华 (1965—),男,研究员。E-mail:jiaojianhua.5@163.com如图1所示。

Community structure and secondary production of macrobenthos in Tianjin coastal seawaters in Bohai Bay

ZHANG Ping1,JIAO Jian-hua1,SUN Wan-sheng1,LI Tong1,YE Hong-mei2

(1.Quality of Fishery Environment and Aquatic Products Supervision and Testing Center(Tianjin),Ministry of Agriculture,Tianjin 300221,China;2.Tianjin Aquatic Product Technology Promotion Department,Tianjin 300221,China)

Abstract:Biomass,abundance and diversity index of macrobenthos were determined in fourteen sampling stations in Tianjin coastal seawaters in Bohai Bay in May and August of 2014 and the secondary production and P/B ratio of macrobenthos were estimated by Brey’s(1990)empirical formula in order to understand the current status of macrobenthos in Tianjin coastal seawaters in Bohai Bay.There were 29 species of macrobenthos belonging to 7 phyla and 9 genera including Mollusca,Arthropoda,Polychaeta,Echinodermata and other animals in Tianjin coastal waters in Bohai Bay in 2014,with annual mean biomass of 52.98 g/m2(wet weight)and density of 56.07 ind./m2.It was found that the mean Shannon-Weiner diversity index was 1.64,mean Margalef index 0.59,and mean Pielou index 0.88.The annual mean AFDW(ash-free dry weight)was 9.54 g(AFDM)/m2,the mean value of secondary production of macrobenthos was 6.12[g(AFDM)/(m2·a)],and the annual mean of P/B ratio was 0.70 a-1.The findings indicated that the secondary production in Tianjin coastal waters in Bohai Bay was close to that in the overall Bohai Sea,higher than those in the Southern Yellow Sea and the East China Sea,and lower than that in the Haitan Strait and Jiaozhou Bay.There was lower P/B ratio in Tianjin coastal waters in Bohai Bay than in other coastal waters,indicating that there was less small-sized,short life and rapid metabolism species of macrobenthos in Tianjin coastal waters of Bohai Bay than in other coastal waters.The mean annual secondary production was 386 t in ash free dry mass and 2144 t in wet mass in Tianjin coastal waters(63 km2)in Bohai Bay.

Key words:Tianjin coastal seawaters of Bohai Bay;macrobentho;community structure;secondary production