曾侯乙墓C類簡研究

羅小華

曾侯乙墓C類簡研究

羅小華

曾侯乙墓C類簡大多是一枚竹簡僅記載一乘馬車的情況。整理者以統計簡所記内容爲依據,對C類簡進行類别劃分。①湖北省博物館:《曾侯乙墓》,文物出版社1989年,第453—457頁。日本學者石黑日沙子先生在此基礎之上,對這部分竹簡進行“更細緻地分類”。②[日]石黑日沙子著,劉曉路譯:《關於曾侯乙墓出土竹簡的考察》,《簡帛研究譯叢》第2輯,湖南人民出版社1998年,第6—7頁。現在,我們運用這種方法,對C類竹簡作更進一步的分類。

首先,以統計簡的統轄範圍爲依據製作表格;没有統計簡的部分,將視其簡文内容(主要是駕車之馬的數量和記録方式)製作表格。

其次,從簡文内容可知,C類簡142至簡186是對贈送馬匹的再分配進行記録的。簡187至簡204是對贈送馬車的記録。因此,C類簡又可以分爲“贈送馬匹再分配”和“贈送配套馬車”兩個大類。前者雖然是馬匹再分配的記録,實際上隱含着當時馬匹分配標準的信息,後者隱含着當時贈送馬車的信息。我們會將製成的表格按照以上兩個大類分别進行探討。

一、表格的製作

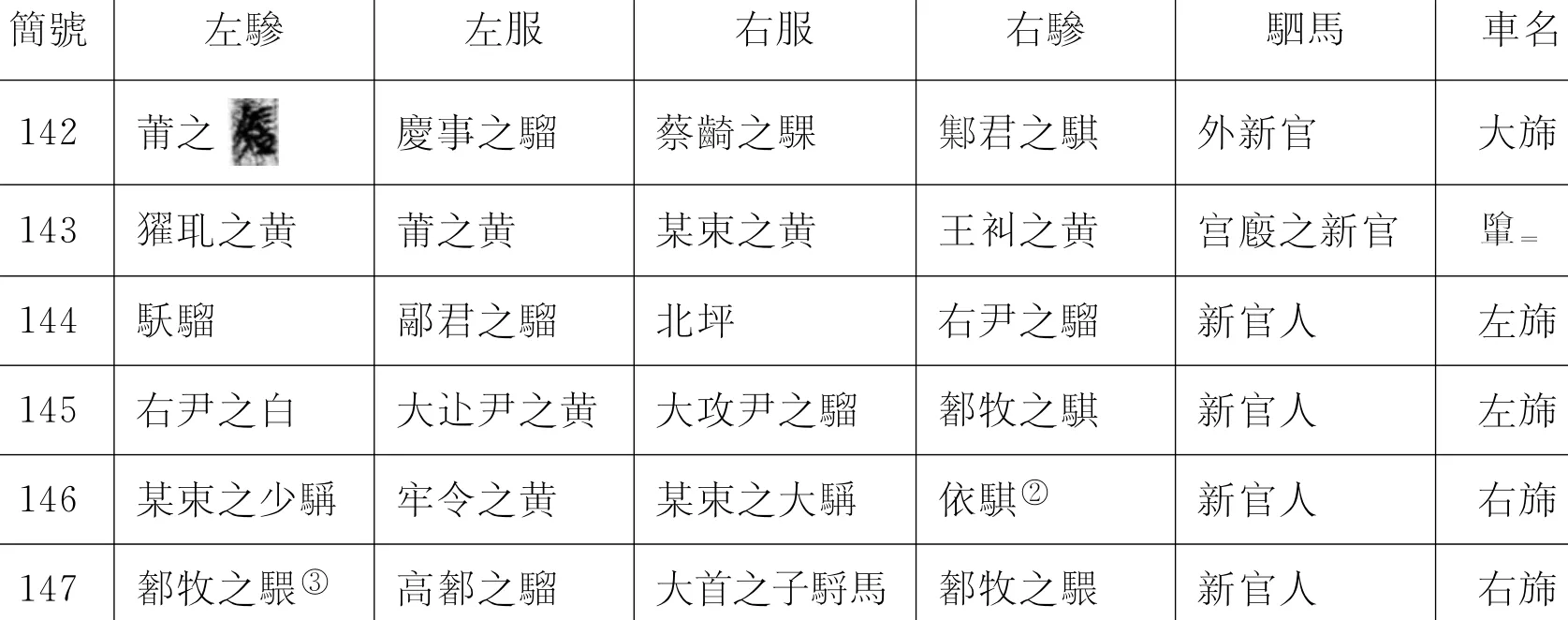

(一)簡142~147、149~158、164~177在車名之前,均記有馬匹贈送人、馬的毛色、馬的位置、馬匹數、贈送人之間的内在關係等信息:

1.簡142~147均記有“新官”。簡142作“外新官”,簡143作“宫廏之新官”,簡144~147均作“新官人”。簡148記有“凡新官之馬六乘”,是對這一部分的總結。

2.簡149~158均記有“大官”。簡159記有“凡大官之馬十乘”,是對這一部分的總結。

3.簡165~170所記載的均爲四馬駕車,並交代了馬匹所屬。簡164雖爲兩馬駕車,但其記載方式與這部分簡文相似,可以將其歸入這一部分;簡177也是四馬駕車,且記載方式也與這類簡文相似,我們認爲,將其歸入這一部分可能會更合適。

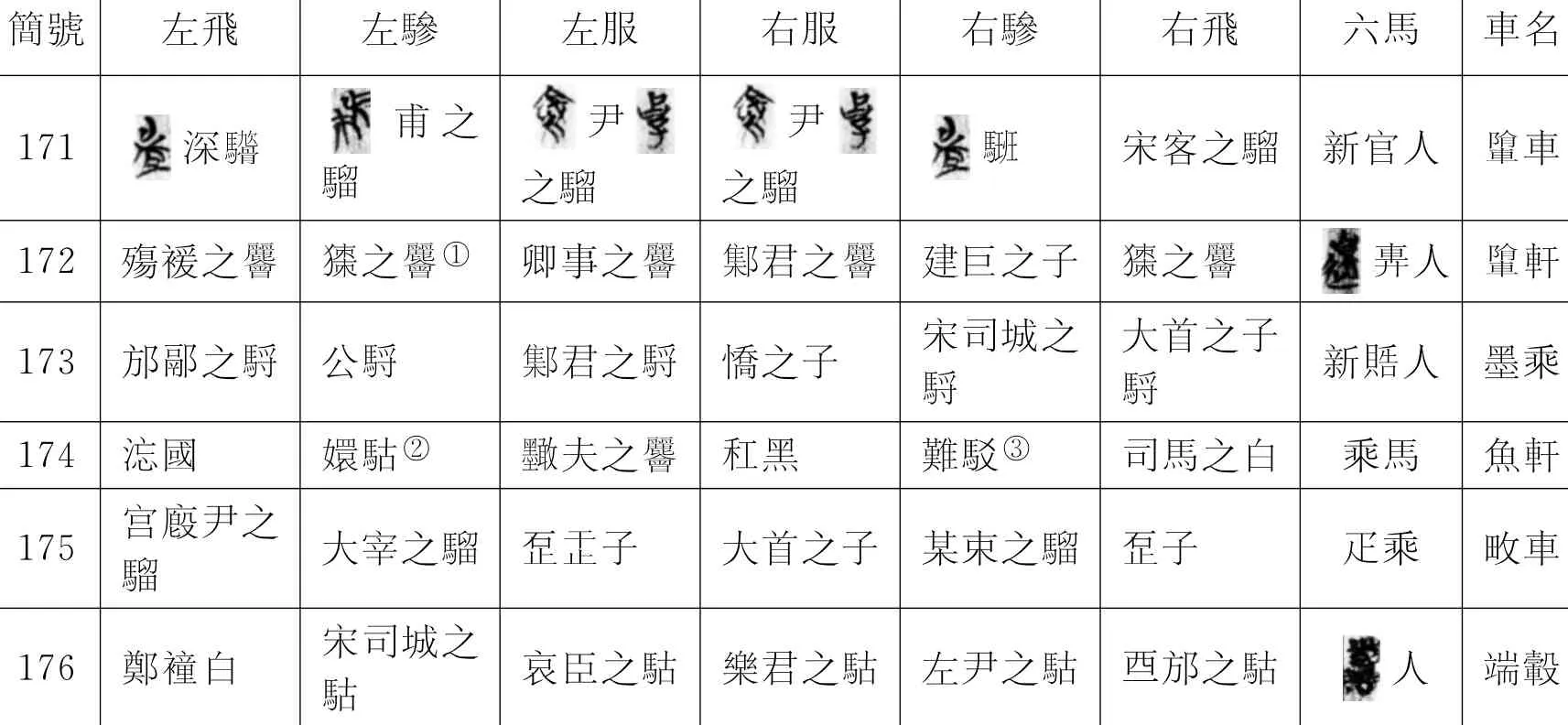

4.簡171~176均爲六馬駕車,且記載方式也一致。

(二)簡160~163所記載的均爲兩馬駕車,且記載方式基本一致。

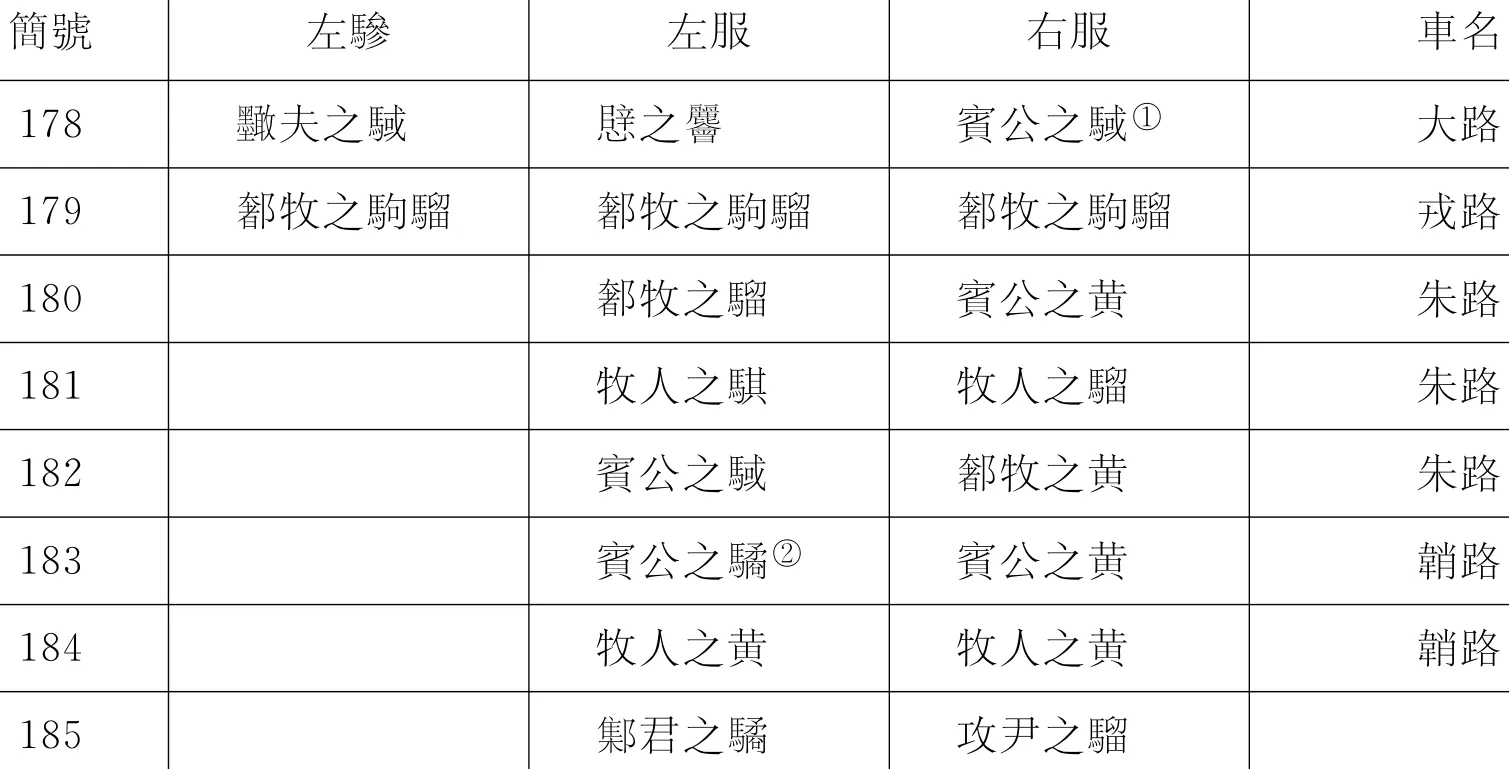

(三)簡178~185(簡186内容不詳,暫不列入表格)均爲路車,記載方式基本一致。

(四)簡187~203所記的車與馬似乎都是配套贈送的:

1.簡187~192均爲“ ”路車,記有所“ ”之人、馬車數量(量詞爲“乘”)、馬匹數量(量詞爲“匹”,或省)、馬匹毛色(或省)。簡196記有“凡路車九乘”,是對簡187~192的總計。①湖北省博物館:《曾侯乙墓》第529頁注263。簡195記有“凡 路車九乘”,是對簡193~195的總計。②湖北省博物館:《曾侯乙墓》第529頁注262。

2.簡193~195均爲路車,記録方式與簡187~192相類似,只是無“ ”字,且無馬匹毛色的記録。

3.簡197~203大多爲“ 車”,記載方式比較隨意,記有車主、車名、馬匹數量、毛色。簡204記有“凡 車: 車、 車、畋車八乘”,應該是對這部分的總計。③湖北省博物館:《曾侯乙墓》第529頁注266。

按照簡文順序,可以製作出九個表格:簡142~147爲表1,簡149~158爲表2,簡160~163爲表3,簡164~170、177爲表4,簡171~176爲表5,簡178~184爲表6,④按:簡185記有“ 君之驈,工尹之騮,一”。陳偉師等將其放在簡203與簡204之間。參陳偉等著:《楚地出土戰國簡册[十四種]》,經濟科學出版社2009年,第365頁。簡142~184,都詳細記載了馬匹的相對位置,簡185的記載方式與此不同。因此,簡185不當納入表6的考慮範圍。此外,簡197~203,都是先記車,再記馬,與簡185也不同。因此,將簡185放在簡203與簡204之間,是值得考慮的。簡187~192爲表7,簡193~195爲表8,簡197~203爲表9。

二、贈送馬匹再分配研究

蕭聖中先生曾指出:“簡文在記述配駕馬時大多言及其毛色,其中駕六之車、駕四之車大多駕雜色之馬,而駕二駕三之車則多有‘齊其色’以爲駕者。”①蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡釋文補正暨車馬制度研究》,科學出版社2011年,第230頁。駕車之馬是否真如蕭先生所言,有“齊其色”的做法,只要對以下各表進行逐一分析就可以知道了。

表1 簡142~147所記馬車情況

表2 簡149~158所記馬車情況

表3 簡160~163所記馬車情況

表4 簡164~170、177所記馬車情況

表5 簡171~176所記馬車情況

表6 簡178~185所記馬車情況

表7 簡184~192所記馬車情況

表8 簡193~195所記馬車情況

表9 簡197~203所記馬車情況

對比各表格,我們發現,表6所提供的信息具有代表性:

1.這一部分馬車前2乘均駕三馬,後6乘均駕兩馬。駕車之馬有 3、 1、駒騮3、騮3、黄5、騏1、驈2。如果只考慮齊色,這一部分中應該有6乘。這6乘齊色馬車有3種可能:①駕三駒騮、駕三 各1乘、駕兩黄2乘、駕兩騮、兩驈各1乘;②駕三駒騮、駕三騮各1乘、駕兩黄2乘、駕兩 、兩驈各1乘;③駕三駒騮、駕三黄各1乘、駕兩 、兩騮、兩黄、兩驈各1乘。②按:“駒騮”當爲“騮”之幼馬,不與其他成年馬混合駕車。實際上,只出現2乘(簡179所記“戎路”駕三騮,簡184所記“韒路”駕兩黄)。

2.賓公贈送的5匹馬( 2、黄2、驈1),分配給4乘馬車(大路1、朱路2、韒路1); 牧贈送的5匹馬(駒騮3、騮1、黄1),分配給3乘馬車(戎路1、朱路2)。另外,賓公贈送的2“ ”和2“黄”,都被打亂分配; 牧贈送的3匹“駒騮”,都分配給了“戎路”。

3.牧人贈送的4匹馬(騏1、騮1、黄2),恰好分配給2乘馬車(朱路1、韒路1)。其中,“騏”和“騮”分配給了1乘“韒路”,2匹“黄”分配給了1乘“朱路”。

由1可知,馬匹毛色的統一(以下均簡稱爲“齊色”),並非重要的考慮因素;由2可知,馬匹來源的統一(以下均簡稱爲“同源”),也不是重要的考慮因素;由3可知,齊色和同源會被考慮,但應該是在某些更重要的因素被考慮之後。也就是説,應該存在某些優先級别高於齊色和同源的因素。

總結以上分析,我們提出一些推測:

1.在分配馬匹時,確實考慮到了齊色,如: 牧贈送的3匹“駒騮”、牧人贈送的2匹“黄”,都被分配到同一乘馬車,構成齊色馬車(其實這兩乘馬車所駕的馬還是同源馬)。

2.馬匹的贈送來源也起到了一定的作用,即同一人所贈的馬匹可能會被分配給同一乘馬車(以下均簡稱爲“同源”),如:牧人贈送的“騏”和“騮”、賓公贈送的“驈”和“黄”,都被分配到同一乘馬車,構成同源馬車。

3. 牧贈送的“駒騮”,並不與 牧贈送的“騮”混雜分配,可能是因爲馬駒的使用較爲罕見,不能與成年馬混合使用。①按:這一點與馮好“當時挽車的主力還是馬和駒”的説法不同。參馮好:《關於先秦至西漢時期馬的體高及相關問題的討論》,《北京文博》2008年第2期。

4.齊色和同源都不是被優先考慮的分配定則,否則,就應該將所有的馬匹,按同色或同源進行組合,應該存在某些比這兩者更爲重要的因素。

至於以上推測是否適用於整個“贈送馬匹再分配”部分,需要從整體上進行驗證。

先對“贈送馬匹再分配”部分馬匹的顔色進行完全統計:

表1至表6,共有馬車41乘。其中,駕六馬者6乘,駕四馬者22乘,駕三馬者2乘,駕兩馬者11乘;共有駕車之馬152匹,其中 2、 4、 16、 8(含國1)、 7、②按:簡147記有“大首之子 馬”,簡173記有“大首之子 ”。“ ”,指的是馬匹毛色。此二馬可以歸入“ ”。1、 1、 6、 1、1、騮47、駒騮3、騍1、騏14、黄18、白4、子6、生駁2、駁2、騜1、豹裘1、黑1、驈2、北坪1、1、1。

我們將按照表1~6六個表格中的内容,對馬匹毛色進行分類統計。也就是説,只在同一表格中(不是在整個“贈送馬匹再分配”部分的範圍内)進行同色統計。之所以這樣統計,是出於對以下三個方面的考慮:

1.一同統計(以下均簡稱爲“同計”)的馬匹或馬車彼此之間,可能具有某些相關性,如:表1中的“駟馬”之前均記有“新官人”,表2中的“駟馬”之前均記有“大官人”。

2.同計的馬車所駕馬的數量基本相等(表4簡164中的“舊安車”,表6簡178中的“大路”、簡179中“戎路”,與同表中的其他馬車不同),便於調配。

3.在上述同計即同類的條件下,如果同色馬駕車的實際數量等於統計所得數據,我們只能説,可以將齊色作爲分配馬匹的重要標準之一(因爲我們假定的是同計優先齊色),然後再從C類簡的大範圍内進行同色統計;如果同色馬駕車的實際數量低於統計所得數據,則説明齊色不能作爲分配馬匹的唯一標準,也就不需要再從C類簡的大範圍入手考慮了(因爲由大範圍考慮所得到的數據,會比實際數據大很多)。

我們對上述六個表格所記馬的毛色進行完全統計,並予以逐一分析:

這一部分馬車均駕四馬。應該有2乘齊色馬車(駕四騮、駕四黄各1乘);實際上只有1乘(簡143所記“ 車”駕四黄)。

表2:騮19、黄6、騏8、 1、子1、 4、白1。

這一部分馬車均駕四馬。應該有8乘齊色馬車(駕四騮4乘、駕四黄1乘、駕四騏2乘、駕四 1乘);實際上齊色馬車數目爲0。

表3:騮6、騏1、黄1。

這一部分馬車均駕兩馬。應該有3乘齊色馬車(均駕兩騮);實際上,3乘均已出現(簡160、161所記“畋車”均駕兩騮牝、簡163所記“ 車”駕兩騮)。

表4:生駁2、 4、駁1、騜1、 1、騮6、 1、豹裘1、1、1、 1、 5、騏1。

這一部分馬車均駕四馬(簡164除外)。應該有4乘齊色馬車(駕兩生駁、②按:“生駁”似乎與“駁”不同,後者可與其他馬混合使用,前者可能不行。駕四 、駕四騮、駕四 各1乘);實際上只有2乘(簡164所記“舊安車”駕兩生駁、簡169所記“乘 ”駕四 )。

表5: 1、騮7、 1、 6、子5、 5、國1、 6、黑1、駁1、白2。

這一部分馬車均駕六馬。應該有3乘齊色馬車(駕六騮、駕六 、駕六 各1乘);實際上齊色馬車數目爲0。

表6,詳上文。

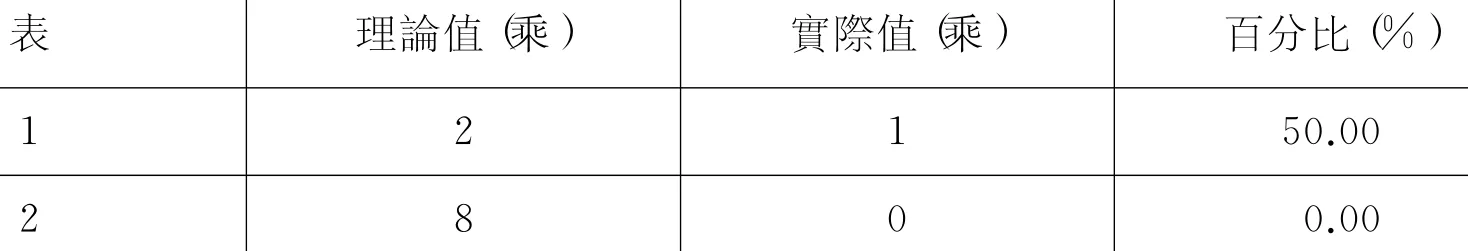

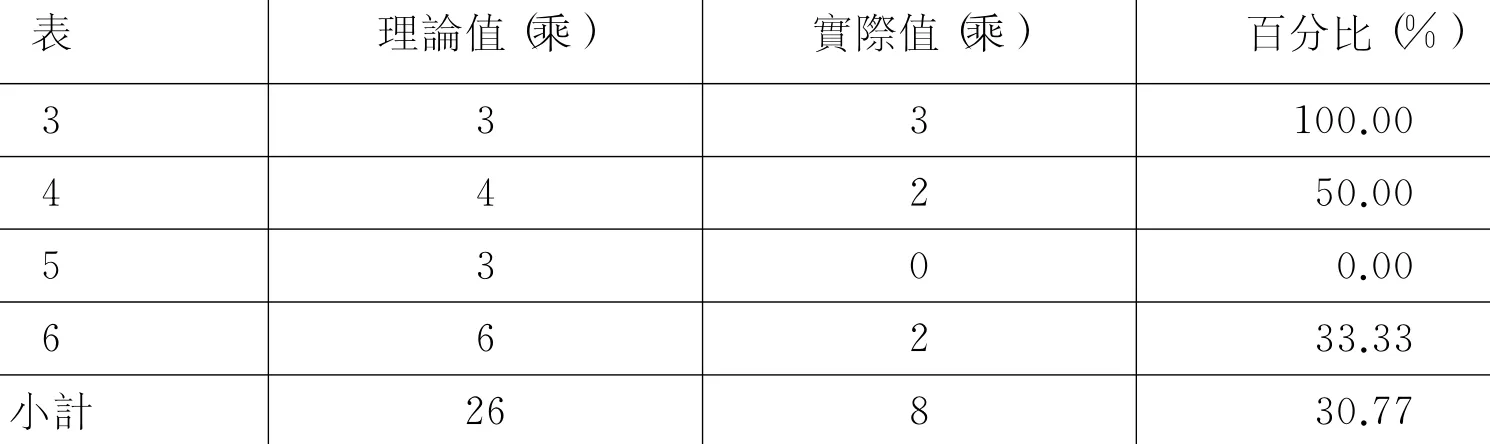

現將以上八個表格中齊色馬車的數量信息進行彙總,可以得到一個數據對比表:

表1 0 各表格中的齊色馬車

續 表

從整體情況上看來,如果在同計的範圍内,將馬匹打散後完全按照齊色的標準進行分配,齊色馬車的數量應該會是26乘,而實際得到的數據却只有理論數據的30.77%。

就單個表格的數據而言,表3的實際數據與理論數據完全吻合。這大概是因爲,該表格中的馬車均駕兩馬,馬車總數爲4,且齊色馬匹爲6,占馬匹總數8的75%。表1至表6中,駕二馬車的總數爲10,而齊色馬車數量爲5,占總數的50%。駕三的馬車只有2乘,齊色馬車1乘。由於基數太小而無法説明問題。不過,這個基數却也隱含着其他信息,這一點我們稍後再作討論。這可能就是蕭先生所説的“駕二駕三之車則多有‘齊其色’以爲駕者”。①蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡釋文補正暨車馬制度研究》第230頁。表5所記的馬車都駕六馬,没有齊色馬車,其百分比爲0。表1、表2、表4所記的馬車都駕四馬(表4中的“舊安車”除外)。表1雖然有1乘齊色馬車,占理論值的50%;表2没有齊色馬車;表4除去駕兩馬的“舊安車”,剩下的1乘齊色馬車占理論值的33.33%。如果從四馬駕車的大前提着眼,理論值爲22,齊色馬車的實際數量却只有2乘,其百分比僅爲9.09%。這大概就是蕭先生所説的“駕六之車、駕四之車大多駕雜色之馬”。②蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡釋文補正暨車馬制度研究》第230頁。

從上面的分析看,如果從駕馬數量來考查齊色馬車的情況,我們將會得到一個新的數據表:

表1 1 從駕馬數量看齊色馬車

就一般概率而言,從駕二到駕六,馬車的數量應該會逐次遞減。换句話説,所駕馬匹數量越小,齊色的可能性就越大;所駕馬匹數量越大,齊色的概率自然就會越小。然而,實際情況是:駕三的馬車數量偏少,駕四的馬車數量偏多。前者可能是由於當時駕馬數量一般不爲奇數。這一點還體現在,C類簡中没有記載駕五的馬車。①按:《詩經·鄘風·干旄》中關於“素絲組之,良馬五之”的記載,不知是否存在於現實情況中。後者可能與曾侯乙的身份、地位有關。但是,“贈送馬匹再分配”部分的實際駕馬數量,與《宋書·禮志》所引逸禮《王度記》的記載有出入:“天子駕六,諸侯駕五,卿駕四,大夫三,士二,庶人一。”②〔梁〕沈約:《宋書》,中華書局1974年,第495頁。也就是説,當時貴族、官吏的等級,與駕馬數量之間的對應關係,仍有待深入研究。

總之,各種迹象表明:我們先前的推測——齊色不是被優先考慮的分配定則,可適用於整個“贈送馬匹再分配”部分。

依此,我們再對上述六個表格所記載馬的來源進行完全統計和逐一分析:

表1:莆2、慶事1、蔡齮1、 君1、 耴1、某束3、王 1、 (?)1、 君1、北坪1、右尹2、大 尹1、大攻尹1、 牧3、牢令1、依1、高 1、大首1。

該表中不會出現同源馬車。而且,莆送的2匹馬、右尹送的2匹馬,都被分配到2乘馬車;某束、 牧送的3匹馬,也都被分配到2乘馬車。

表2: 尹1、□ 1、憍1、 君5、右阩徒1、右司馬1、新 尹1、司馬上1、某束1、畋尹1、鄭成1、大攻尹1、中嘼尹1、左阩徒1、尹1、 馬尹1、櫝1、右尹3、宰尹臣2、笀斬1、 史啓1、 1、王孫生□1、中城子1、 史伐1、憍牙尹1、贏尹 2、 1、濬1、 定1、 尹2。

理論上會出現1乘同源馬車( 君),實際上没有出現同源馬車。此外,右尹送的3匹馬,被分配到同一乘馬車;宰尹臣送的2匹馬、贏尹 送的2匹馬、 尹送的2匹馬,都被分配到2乘馬車。

表3:坪夜君4、復尹2、 城君1、 君1。

理論上會出現3乘同源馬車(坪夜君2乘、復尹1乘),實際情況與理論值吻合。

表4: 牧1、 夫3、 牙坪1、晉 1、 尹1、鄭1、高 1、 城君1、浟1、1、 柫1、豹裘(?)1、高1、高 2、縣子1、司馬2、左司馬1、 君子1、甫子1、1、少師2。

不會出現同源馬車。 夫送的3匹馬,被分配到3乘馬車;高 送的2匹馬、高 送的2匹馬,都被分配到2乘馬車;只有少師送的2匹馬,被分配到同1乘馬車。

表6: 夫1、 1、賓公5、 牧5、牧人4、 君1、攻尹1。

最多會出現6乘同源馬車(賓公2乘、 牧2乘、牧人2乘),實際上出現了4乘( 牧1、牧人2、賓公1)。

雖然存在同源馬被分配到同一馬車的情況,如:表3中出現3乘同源馬車,表6中出現了4乘同源馬車;表2中,右尹送的3匹馬被分配到同1乘馬車;表4中,少師送的2匹馬被分配到同1乘馬車;表5中,送的2匹馬、尹送的2匹馬、 送的2匹馬、 送的2匹馬,都被分配到同1乘馬車。但是,大部分同源馬還是被分配到不同的馬車。由此可見,同源不是被優先考慮的分配定則的觀點也得到了驗證。

由“贈送馬匹再分配”部分所記載的内容可知,如果將駕車之馬稍作調整就能得到更多的“齊色”馬車,如:將簡149、153所記的右驂,與簡151、152、154、155、157、158所記的右驂互换;將簡165所記的左服,與簡177所記的左服互换等等。同理,將簡149所記的驂馬,與簡152所記的驂馬互换;將簡171所記的左飛、右驂,與簡175所記的左飛、右驂互换,也能得到更多的“同源”馬車。以上均爲相同位置馬匹的調整。實際上並未出現這些“齊色”或“同源”的馬車。至此,我們提出的推測——“齊色和同源都不是被優先考慮的分配定則……應該存在某些比這兩者更爲重要的因素”,也得到了驗證。

接下來,我們嘗試對影響馬匹分配的重要因素進行探討。

《周禮·夏官·校人》:“凡軍事,物馬而頒之。”鄭玄注:“物馬,齊其力。”《禮記·月令》:“天子乃教於田獵,以習五戎,班馬政。”鄭玄注:“馬政,謂齊其色,度其力,使同乘也。”《詩·小雅·車攻》:“四牡龐龐,駕言徂東。”孔穎達正義:“‘宗廟齊毫,戎事齊力,田獵齊足’,《釋畜》文也。‘尚純’、‘尚强’、‘尚疾’,是毛以義增解之也。齊其毫毛,尚純色;齊其馬力,尚强壯;齊其馬足,尚迅疾也。引之者,證經‘既同’爲齊力之義,因連引宗廟、田獵之全文。李巡曰:‘祭於宗廟,當加謹敬,取其同色也。’某氏曰:‘戎事,謂兵革戰伐之事,當齊其力,以載干戈之屬。’舍人曰:‘田獵,取牲於苑囿之中,追飛逐走,取其疾而已。’”《六月》“比物四驪”,孔穎達疏:“比物者,比同力之物。戎車齊力尚强,不取同色。而言四驪者,雖以齊力爲主,亦不厭其同色也,故曰‘駟騵彭彭’,又曰‘乘其四騏’;田獵齊足而曰‘四黄既駕’,是皆同色也。無同色者,乃取異毛耳,‘騏駵是中,騧驪是驂’是也。”①〔清〕阮元校刻:《十三經注疏》,中華書局影印本1980年,第861、1379、428、424頁。孫詒讓認爲:“據孔説,則戎事以齊力爲主,色則或齊或不齊,蓋無定法。又《檀弓》云:‘夏后氏尚黑,戎事乘驪;殷人尚白,戎事乘翰;周人尚赤,戎事乘騵。’《詩·大雅·大明》篇‘駟騵彭彭’,毛傳亦云:‘駵馬白腹曰騵,言上周下殷也。’是戎事馬亦各從正色,但《詩》、《禮》並謂主帥所乘,其他戎車固不嫌有雜色矣。”②〔清〕孫詒讓:《周禮正義》,中華書局1987年,第2622頁。可見,在給馬車分配馬匹的時候,“齊其力”(以下簡稱爲“齊力”)應比齊色重要,另外,還要考慮到“齊其馬足”(以下簡稱爲“齊足”)。在達到“齊力”和“齊足”之後,“齊色”也是會被考慮的。

雖然曾侯乙墓C類簡中並未出現“齊力”與“齊足”的相關記載,但“齊力”與“齊足”這兩個重要因素却不能不被考慮,應該是隱含的因素,如《史記·平準書》:“漢興,接秦之獘,丈夫從軍旅,老弱轉糧饟,作業劇而財匱,自天子不能具鈞駟,而將相或乘牛車,齊民無藏蓋。”司馬貞索隱:“天子駕駟馬,其色宜齊同。今言國家貧,天子不能具鈞色之駟馬。《漢書》作‘醇駟’,‘醇’與‘純’同,純一色也。或作‘騂’,非也。”③〔漢〕司馬遷:《史記》,中華書局1959年,第1417頁。《漢書·食貨志》:“天下既定,民亡蓋臧,自天子不能具醇駟,而將相或乘牛車。”顔師古注:“醇,不雜也。無醇色之駟,謂四馬雜色也。”④〔漢〕班固:《漢書》,中華書局1964年,第1127頁。這裏的“不能具醇駟”,也可能不是單指“四馬雜色”,而是指没有“齊力”、“齊色”、“齊足”的4匹馬。給馬車分配馬匹時,“齊力”與“齊足”也是應該加以考慮的重要因素。

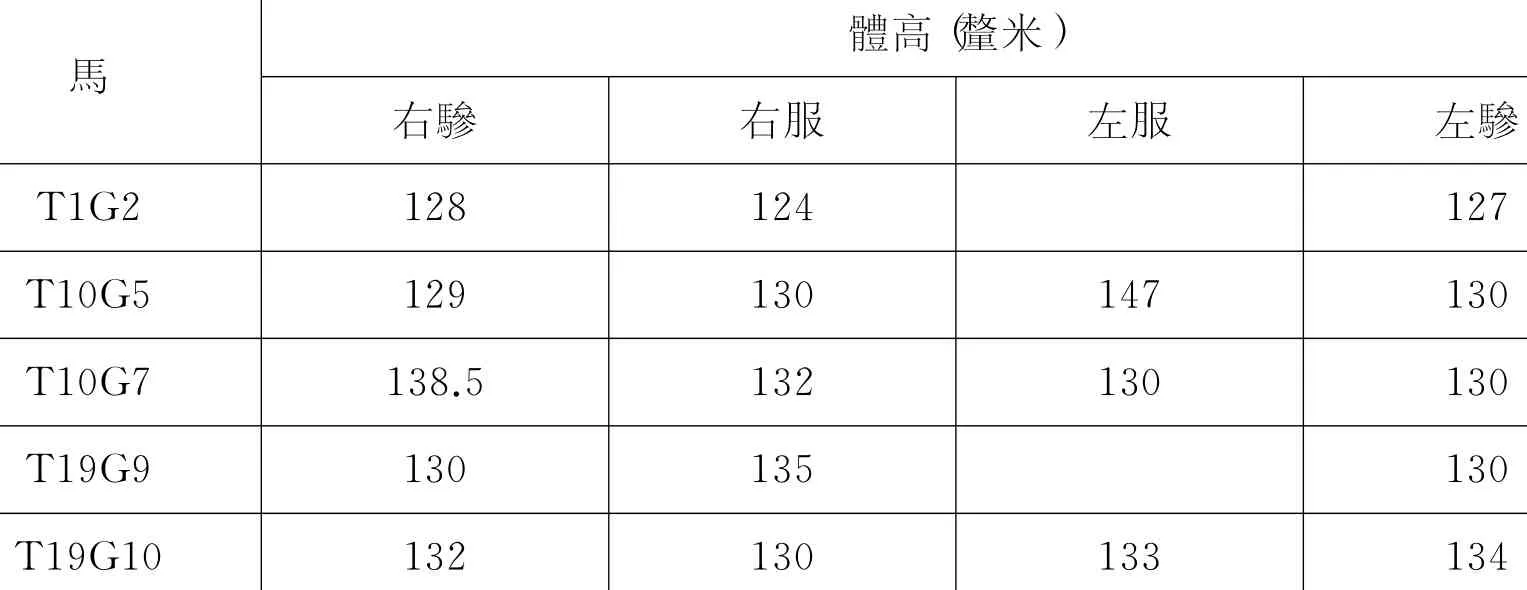

作爲同一乘馬車的動力提供者,馬的體高也是一個不容忽視的因素,也就是説,同一乘馬車的馬匹(尤其是服馬),不可能在體高上存在較大差别。馮好先生就指出:安陽小屯出馬坑M 40出土“兩匹服馬的體高測量數值差達50釐米”,不可能“由體高差異這麽大的兩匹馬挽引同一輛車”。⑤馮好:《關於先秦至西漢時期馬的體高及相關問題的討論》。雖然傳世文獻與出土文獻中,並未出現關於駕車服馬(兩匹服馬)體高的明確記載,但出土實物中的數據却説明了一點。

馮先生指出:“秦陵一號兵馬俑坑的陶俑與真人等高,因此該坑的陶馬體高也代表了真實的馬體高。秦陵銅車馬的尺寸爲真實車馬的一半,因此銅馬體高乘以2的乘積也代表了真實的馬體高。這些陶馬與銅馬均可以在拼接或修復後直接測量體高,因而數據較準確。”①馮好:《關於先秦至西漢時期馬的體高及相關問題的討論》。出於以上考慮,我們從秦陵陶馬和銅馬的原始數據入手來探討同車的馬體高。

表1 2 秦始皇陵兵馬俑坑一號坑陶馬通肩高②參陝西省考古研究所、始皇陵秦俑坑考古發掘隊:《秦始皇陵兵馬俑坑一號坑發掘報告(1974—1984)》(上),文物出版社1988年,第373頁附表一∶15“陶馬尺寸登記表”。

表1 3 秦始皇陵銅馬通肩高

對比以上兩個數據表可知:同一乘馬車所駕之馬的體高基本相等(T 10G 5除外)。雖然以上數據都採自於秦馬,在馬車使用較爲普遍的時代,這種情況應該不會出現大的變化,是可以向前追溯的。⑤按:從銅馬和陶馬的數據來看,秦馬的“通肩高”一般在130釐米左右。因爲駕車之馬(尤其是服馬)的體高如果相差太大,會産生力量分配不均。一方面,馬車在奔跑時會顛簸得很厲害;另一方面,對於駕車之馬來説也是一種折磨。由此可見,馬的體高應該是分配馬匹時不得不考慮的因素之一。

綜上所述,“齊力”、體高、“齊足”、“齊色”、“同源”等因素,在分配馬匹時都是應該予以考慮的。在這五個因素中,前兩者顯得更重要,它們直接關係到馬車的實際使用。然而,必須加以説明的是:前兩個因素是我們根據傳世文獻(“齊力”)的記載和出土材料的數據(體高)加以推測得到的。“齊足”則主要是出於對馬車奔跑時的速度的考慮。後兩者則是較爲次要的因素。“齊色”是美觀的體現,“同源”可能是考慮到同源馬的習性相近、彼此熟悉。①按:“習性相近、彼此熟悉”的説法,蒙陳偉師提示。謹致謝忱!這兩個因素中,哪一個更爲重要,目前還無法展開討論。以上是我們對“贈送馬匹再分配”部分所記内容的推測,事實是否如此,還有待更多的出土材料來驗證。

三、贈送馬車(成套)的研究

表7至表9三個表格都是記載成套贈送的馬車,簡文記爲“ ”。從這三個表格中,我們可以獲得以下信息:

(一)贈送人是包括“王”、“大子”在内的一些高級貴族。

(二)這些“ ”車駕馬的數量偏少:簡187至簡203所記録的馬車一共有25乘,除簡187所記“一乘路車”駕“三匹騮”(王所 ),簡190所記“其一乘”駕“駟”(太子所 )之外,其他馬車均駕二馬。②按:“□ 公”所“ ”的“ 車”,駕馬情況不明。但是,從前後記録的“ 君”和“慶事”所“ ”的“ =”均駕兩馬來看,“□ 公”所“ ”的“ =”,駕兩馬的可能性較大。

(三)這部分簡文對馬匹毛色的記録不統一:表7中,知道馬匹毛色的有簡187、188、189等,均爲王 “路車”;表8中,九乘“路車”所駕之馬的毛色不明;表9中,只有簡198未對駕車之馬的毛色進行記録(“□ 公”所 “=”)。

由以上信息可知:

1.作爲諸侯的墓主,與 車者的國家之間,有着不一般的關係。

2.墓主在 車者的心目中地位可能並不高。這一點從贈車駕馬數量太少和馬匹毛色不完全統一可以看出。

3.成套贈送的馬車,一般不會被拆開來重新分配的。

4.成套贈送的馬車,説明馬和車的來源相同,“齊力”、“齊足”和體高也應該被考慮過了。因此,不需要對同源、“齊力”、“齊足”和體高等因素進行分析了。

5.就馬匹毛色來説,在已知毛色的 車(9乘)中,有5乘是“齊色”馬車:③按:表7簡190~192、表8、表9簡198,均不納入統計範疇。“王 一乘路車”駕“三匹騮”、“王 一乘路車”“麗兩騮”、“【□□】之=”“麗兩騮”、“鄍君之=”“麗兩黄”、“命尹之=”“麗兩 ”等。雖然“齊色”馬車占總數(已知毛色)的55.56%,但是,已知毛色的馬車數,僅占所有馬車總數的36.00%。因此,我們只能説,當時的人們在分配馬匹時,會考慮到“齊色”這一因素。另外,就單種毛色而言,蕭先生已經有所論述:“使用赤色馬(騮)極多,而楚王所 之車亦全部以赤色馬爲駕(騮),這一點也與周代崇尚赤色的時代特徵相吻合”。①蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡釋文補正暨車馬制度研究》第231頁。雖然王所 的馬車,並非像蕭聖中所説的那樣“全部以赤色馬爲駕(騮)”,但其所占比例也是很大的,3乘路車爲7匹馬所駕,其中,“騮”有6匹,占總數的85.71%。

以上是我們對“贈送馬車(成套)”部分所記内容的考查。所得到的結果是:僅僅驗證了“齊色”這一因素的存在。其他的情況則不得而知了。

四、簡文與典籍的對比

曾侯乙墓C類簡所記載的内容中,保留了大量與馬匹毛色相關的信息,可以與傳世典籍的記載對比:

(一)上文所引用的傳世文獻記載,在曾侯乙墓簡文内容中有所體現:

1.“戎事雖以齊力爲主,亦不厭其同色”:簡143所記“=”駕四黄、簡179所記“戎路”駕三騮、簡200所記“=”駕兩騮。

2.“無同色者,乃取異毛耳”:上列九個表格中,絶大多數的馬車都是由異色馬所駕。兹不贅述。

3.“周人尚赤,戎事乘騵”,“駵馬白腹曰騵”:“駵”即“騮”。關於這一點,蕭先生已經指出:“使用赤色馬(騮)極多,而楚王所 之車亦全部以赤色馬爲駕(騮),這一點也與周代崇尚赤色的時代特徵相吻合”。②蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡釋文補正暨車馬制度研究》第231頁。由統計可知,表1至表6中“騮”馬數量最多(49匹),約占總數(150)的三分之一(32.67%);王所 的馬車,雖非“全部以赤色馬爲駕(騮)”,但其所占比例也是很大的(85.71%,3乘路車爲7匹馬所駕,其中“騮”有6匹)。

4.“比物四驪”:簡169所記“乘 ”駕四 。

(二)也有一些傳世記載與曾侯乙墓竹簡的記載内容不相符合:

1.《詩·秦風·小戎》:“騏駵是中,騧驪是驂。”③〔清〕阮元校刻:《十三經注疏》第370頁。表1中,簡142所記“ 君之騏”、簡145所記“ 牧之騏”、簡146所記“依騏”等,一律爲右驂;表2中,簡154所記“右尹之騏”爲左服、“宰尹臣之騏”爲右服;表1中,簡142所記“慶事之騮”爲左服、簡144所記“ 騮”爲左驂、簡144所記“右尹之騮”爲右驂、簡145所記“大攻尹之騮”爲右服;“騧”即“騍”,在曾侯乙墓竹簡中僅出現一例,即表1中簡142所記“蔡齮之騍”爲右服;“驪”即“ ”,表4中,簡169所記“乘 ”駕四 。總之,在曾侯乙墓竹簡中,馬的毛色與其所處位置之間,並無某種固定的關係。《詩經》中的記載,也許只是隨機現象。

2.《禮記·檀弓》“戎事乘驪”。①〔清〕阮元校刻:《十三經注疏》第1276頁。在曾侯乙墓竹簡中,記載着大約13乘馬車爲同色馬所駕,其中全爲“ ”馬者僅簡169所記“乘 ”駕四 、簡202所記“=”駕兩 。也就是説,即便是“戎事”,也没有馬匹毛色必須爲“驪”的規定。

(三)曾侯乙墓竹簡提供的某些内容與傳世典籍相關,却無法定論:

1.《車攻》“四牡龐龐”。曾侯乙墓簡文中,尚未見到駕“四牡”的馬車,但有駕兩“牡”的馬車——簡197所記“廣車”駕“黄牡”和“ 牡”、簡199所記“=”駕“驈牡”和“黄牡”。

2.《列女傳·辯通篇》:“昔者湯伐夏,左驂牝驪,右驂牝靡,而遂放桀;武王伐殷,左驂牝騏,右驂牝,而遂克紂。”②張濤:《列女傳譯注》,山東大學出版社1990年,第221頁。曾侯乙墓竹簡160、161所記“=”,均以“坪夜君之騮牝”爲左右服馬。不知是否存在用牝馬作爲驂馬的情況。

3.《周禮·夏官·校人》:“凡馬,特居四之一。”孫詒讓案:“大抵特貴於牝,則五路之馬,或純牡,或閒以牝,亦無不可。但純牝則爲賤,非駕路車所宜。《韓非子·外儲説左》云:‘孫叔敖相楚,棧車牝馬。’明卿大夫以上乘車不用純牝矣。”③〔清〕孫詒讓:《周禮正義》第2614頁。曾侯乙墓簡160、161所記“=”,均以“坪夜君之騮牝”爲左右服馬;簡197所記“ 君”之“廣車”,以“黄牡”與“ 牡”爲左右服馬;簡199所記“慶事”之“=”,以“驈牡”與“黄牡”爲左右服馬。由於目前無法確定“坪夜君”與“ 君”、“慶事”三者的等級高低,所以,駕馬的牝牡也就無法作爲判斷車主貴賤的一種依據。

通過對曾侯乙墓C類簡内容的研究,我們發現:1.在分配馬匹的時候,“齊其力”可能優先於“齊其色”;2.在考慮了“齊其力”之後,分配馬匹時,能“齊其色”則“齊其色”,不能“齊其色”則“取異毛”;3.在“贈送馬匹再分配”和“贈送馬車(成套)”兩個部分中,“騮”馬的數量都是最多的,符合“周人尚赤,戎事乘騵”的説法;4.馬的毛色與其所處位置之間,並無某種固定的關係;5.即便是“戎事”,也没有對駕車之馬的毛色進行强行規定;6.目前,仍没有足夠的材料可以證明,駕車之馬的牝牡是判斷車主貴賤的標準。最後,我們推測:當時在馬匹分配方面仍然比隨意,一些理性的因素,如“齊力”、“齊足”、“同源”、“齊色”、體高等,也許會起到或多或少的作用。然而,人爲制定的硬性標準,並不像古代學者們所講的那樣多、那樣嚴格。典籍中的一些文字也許只是記載了隨機的情況,學者們將其作爲程式可能是受了時代的影響。

附記:最近翻閲楊英傑先生《戰車與車戰》一書,發現楊先生對於“齊力”的分析與我們的觀點存在差異。楊英傑指出:“所謂的齊力,即是一輛戰車的挽馬要選擇習性相同、足力相等的編組在一起。只有四匹馬協力才能充分發揮戰車載重迅猛的優越性。”①楊英傑:《戰車與車戰》第四章第一節,東北師範大學出版社1986年,第87頁。這是將“習性相同”和“足力相等”都歸入了“齊力”的範疇,也有一定道理。我們認爲,“習性相同”體現在“同源”方面。關於“足力相等”的説法,似乎是將典籍中“齊其馬力,尚强壯”與“齊其馬足,尚迅疾也”兩種情況綜合起來了。

②按:“依”字,參何琳儀:《戰國古文字典》,中華書局1998年,第1170頁。

③按:“ ”字,參李守奎:《楚文字編》,華東師範大學出版社2003年,第573頁。

④按:“阩”字,參陳偉等著:《楚地出土戰國簡册[十四種]》第367頁注22。

①按:“ ”字,參張光裕、黄錫全、滕壬生:《曾侯乙墓竹簡文字編》,藝文印書館1997年,第343頁。

②按:“ ”字,參陳偉等著:《楚地出土戰國簡册[十四種]》第370頁注66。

③按:“駁”字,參蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡殘泐字試補十九則》,《簡帛》第一輯,上海古籍出版社2006年,第21頁。

①按:“賓”字,參湯餘惠:《包山楚簡讀後記》,《考古與文物》1993年第2期。

②按:“驈”字,參陳偉等著:《楚地出土戰國簡册[十四種]》第370頁注79。

③按:“黄”字,參張光裕、黄錫全、滕壬生:《曾侯乙墓竹簡文字編》第350頁。“黄”前之“匹”字,參蕭聖中:《曾侯乙墓竹簡釋文訂補(十則)》,《簡帛》第二輯,上海古籍出版社2007年,第50頁。

①按:“驈”字,參陳偉等著:《楚地出土戰國簡册[十四種]》第371頁注87。

③參秦始皇陵兵馬俑博物館、陝西省考古研究所:《秦始皇陵銅車馬發掘報告》,文物出版社1998年,第57頁表一。按:此表所記的“至鬐甲高”,應該就是“通肩高”。

④秦始皇陵兵馬俑博物館、陝西省考古研究所:《秦始皇陵銅車馬發掘報告》第180—185頁。