讀秦簡雜識七則

吴雪飛

讀秦簡雜識七則

吴雪飛

近年陸續公布的里耶秦簡(一)和嶽麓秦簡(三),經諸多學者的努力,其釋讀工作已取得很大進展。陳偉先生主編,何有祖、魯家亮、凡國棟先生撰著的《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》和朱漢民、陳松長先生主編的《嶽麓書院藏秦簡(叁)》兩書,對兩批簡牘的考釋十分精審,令筆者深爲欽佩。筆者在研讀兩批簡牘的過程中,亦對若干簡文的釋讀産生一些自己的看法,現嘗試提出,以求教於方家。

一、里耶秦簡第8-141+8-668簡的“不參不便”

里耶秦簡(一)第8-141號簡和第8-668號簡的字體、内容和茬口頗相契合,①第8-141與8-668號簡的圖版可參看湖南省文物考古研究所編著:《里耶秦簡(壹)》,文物出版社2012年。《校釋》將兩簡綴合,並將簡文釋讀如下:

卅年十一月庚申朔丙子,發弩守涓敢言之:廷下御史書曰縣Ⅰ□治獄及覆獄者,或一人獨訊囚,嗇夫長、丞、正、監非能與Ⅱ□□殹,不參不便。書到尉言。·今已到,敢言之。Ⅲ(8-141正+8-668正)

十一月丙子旦食,守府定以來。/連手。 萃手。(8-141背+8-668背)②陳偉主編,何有祖、魯家亮、凡國棟撰著:《里耶秦簡牘校釋(第一卷)》,武漢大學出版社2012年,第81頁。爲行文方便,以下簡稱爲《校釋》。

此簡是發弩守回執縣廷的一份文書,文書記載了縣廷下達的一份御史書,御史書的内容主要關於縣廷審理獄訟時的人員規定。御史書稱:縣廷治獄或覆獄(再審)時往往“一人獨訊囚”,而“嗇夫長、丞、正、監”等不能參與,而“不參不便”。“不參不便”的“參”,《校釋》謂:“參,三,這裏指三人。《戰國策·齊策二》‘因與之參坐於衛君之前’,高誘注:‘參,三人並也。’”①《校釋》第82頁。

按,“不參不便”的“參”當訓爲“雜”,指秦漢獄訟中的“雜治”,即多人共同參與審判。《急就篇》“亭長游徼共雜診”,顔師古注:“雜,猶參也。診,驗視也。有被殺傷者,則令亭長與游徼相參而診驗之,知其輕重曲直也。”②〔漢〕史游撰:《急就篇》,嶽麓書社1989年,第302頁。漢代司法中“雜診”的“雜”訓爲“參”,“雜診”即多人“相參而診驗之”。又《儀禮·大射》:“司馬命量人量侯道與所設乏以貍步,大侯九十,參七十,干五十。設乏,各去其侯西十,北十。”鄭玄注:“參讀爲糝,糝,雜也。”“參”讀爲“糝”,訓爲“雜”。第8-141+8-668簡“不參不便”的“參”亦當訓爲“雜”,指秦漢司法中的“雜治”。“雜治”指多人參與的共同審判。《漢書·楚元王傳》:“昭帝初,爲宗正丞,雜治劉澤詔獄。”顔師古注:“雜謂以他官共治之也。”《漢書·杜周傳》:“廷尉王平與少府徐仁雜治反事。”顔師古注:“交雜同共治之。”朱駿聲謂:“凡獄訟多言雜治之,猶今云會審也。”③〔清〕朱駿聲撰:《説文通訓定聲·臨部第三》,中華書局1984年,第108頁。“雜治”即會審,類似於今天的共同審判。④關於秦漢“雜治”,可參考程政舉:《先秦和秦漢的集體審判制度考論》,《法學》2011年第9期,第74—80頁。簡文中的“不參不便”指審訊獄訟當實行“雜治”。

秦漢訴訟中的“雜治”分爲“雜封”、“雜診”、“雜驗”、“雜問”、“雜考”等。如張家山漢簡《二年律令·收律》:“當收者,令獄史與官嗇夫、吏雜封之,上其物數縣廷,以臨計。”⑤彭浩、陳偉、[日]工藤元男主編:《二年律令與奏讞書——張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海古籍出版社2007年,第161頁。《漢書·文三王傳》:“丞相御史請收王璽綬,送陳留獄。明詔加恩,復遣廷尉、大鴻臚雜問。”居延出土《甘露二年丞相御史書》:“二千石遣毋害都吏嚴教屬縣官令以下嗇夫、吏正、三老雜驗問鄉里吏民。”⑥釋文參考張小鋒:《〈甘露二年丞相御史書〉探微》,《首都師範大學學報》2000年第5期,第25—26頁。《漢書·楚元王傳》:“遂逮更生繫獄,下太傅韋玄成、諫大夫貢禹,與廷尉雜考。”張家山漢簡《奏讞書》中記載的多個案例中,亦記録了多位人員參與審訊和判決。①程政舉先生指出《奏讞書》中多人參與的雜治案例分爲三種情況:一、記録審判集體中意見分歧的案例,二、記録審判案件官吏名稱的案例,三、在案例行文中體現多人審判的案例。這三種情況均反映出漢代審判中實行雜治制度。參見程政舉:《先秦和秦漢的集體審判制度考論》第76頁。這些均説明“雜治”是貫穿秦漢司法的一項重要制度。里耶秦簡第8-141+8-668簡中御史下達文書,謂縣廷審理獄訟時往往“一人獨訊囚”,而“嗇夫長、丞、正、監”等不能共同參與,因此規定審理中“不參不便”,即當由多人共同“雜治”。御史下達關於“雜治”的文書,亦説明“雜治”是秦漢司法中的一項原則。

二、嶽麓秦簡(三)“芮盜賣公列地案”的“撓益價”

嶽麓秦簡(三)“芮盜賣公列地”案第80、81、82簡:

詰芮:芮後知材不得受列,弗敢居,是公列地也。何故詒方曰己受,盜買(賣)于方?已盡用錢,後撓益賈(價),欲令勿取;方弗取,又弗還錢,去往漁,是即盜詒人買公列地,②由於古漢語中動詞往往施受不分,故簡文中用“買”同時表示今天的“買”和“賣”。其中的“盜詒人買公列地”的“買”並非讀爲“賣”,而是相當於“買”。參見黄傑:《〈嶽麓書院藏秦簡(叁)〉釋文商補》,簡帛網(www.b s m.o r g.c n)2013年9月13日。非令。③朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》,上海辭書出版社2013年,第135頁。以下引用簡文均作寬式。

“撓益賈(價)”,整理者謂:“撓,擾亂、阻止。從文義判斷,‘撓益價’表示爲擾亂(使買賣不成立)而有意地提高價錢。”④朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第140頁。

按,“撓益賈(價)”的“撓”當讀爲“饒”,訓爲“益”。《廣雅·釋詁一》:“饒,益也。”《説文》:“益,饒也。”“饒”、“益”互訓,兩者含義接近。“饒益價”即“益價”。“芮盜賣公列地”案中,芮私自將不屬於自己的“公列地”賣給“方”,⑤簡文的“盜賣”,黄傑先生訓爲私自、非法,陳松長、吴美嬌先生與之看法同,並引《説文》“盜,私利物也”認爲“盜是一種暗中偷偷進行的利己行爲”。參看黄傑:《〈嶽麓書院藏秦簡(叁)〉釋文商補》,簡帛網2013年9月13日;陳松長、吴美嬌:《嶽麓秦簡〈盜賣公列地案〉注釋獻疑》,《簡帛研究二〇一四》,廣西師範大學出版社2014年,第197頁。而第75、76簡載:“後念悔,恐發覺有辠。欲益賈(價)令方勿取。”①朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第133頁。即芮後悔,害怕自己的罪行被發覺,即“益賈(價)”而令方不願購買“公列地”。“益價”,《廣雅·釋詁二》:“益,加也。”“益價”即加價,抬高價格。“欲益賈(賈)令方勿取”即故意加價,讓買方“方”不願購買。而第80、81、82簡的“後撓益賈(價),欲令勿取”是對第75、76簡“欲益賈(價),令方勿取”的復述。“撓”當讀爲“饒”,訓爲“益”,“饒益價”即指“益價”。“饒”亦有增加、增多之義。《小爾雅·廣詁》:“饒,多也。”朱駿聲謂:“漢時謡曰:今年尚可後年饒。今蘇俗買物請益謂之討饒頭。”②〔清〕朱駿聲撰:《説文通訓定聲·小部第七》第307頁。“饒”與“益”含義同,均有“增加”之義。“饒益價”、“益價”均指增加物品價格。

三、嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”的“過誤失”

嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”第95簡:

此過誤失及坐官也。③朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第141頁。

“過誤失”,整理者謂:“過誤失,疑爲過失和誤失,分别與後文‘小犯令’和‘大/小誤’相應。失,失事,即結果失當。……‘過’和‘誤’表示導致失事的原因,‘過’字似指因不遵守法令即所謂‘犯令’、‘廢令’而造成的失事;‘誤’則指寫錯、數錯等技術性錯誤。……‘誤’又以‘失事’之輕重細分爲‘小誤’與‘大誤’。……”④朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第150頁。

按,“過誤失”當爲一詞,即指秦漢法律中的“誤”,也即簡文的“大誤”、“小誤”。“過”、“誤”、“失”三字義近。“過”常訓爲“誤”、“誤失”,《漢書·成帝紀》:“過聽將作大匠萬年言昌陵三年可成。”顔師古注:“過,誤也。”《戰國策·齊策二》:“則爲國計者過矣。”注:“過,誤失也。”“過誤”、“過誤失”又常爲一詞,《白虎通·禮樂》:“恐有過誤也。”《後漢書·方術列傳》:“而子訓唯謝以過誤。”《論衡·答佞篇》:“聖君原心省意,故誅故貰誤,故賊加增,過誤減損。”《漢書·文三王傳》:“以三者揆之,殆非人情,疑有所迫切,過誤失言,文吏躡尋,不得轉移。”《後漢書·鍾離意傳》:“時詔賜降胡子縑,尚書案事,誤以十爲百。帝見司農上薄,大怒,召郎將笞之。意因入叩頭曰:‘過誤之失,常人所容,若以懈慢爲愆,則臣位大,罪重,郎位小,罪輕,咎皆在臣,臣當先坐。’乃解衣就格。”嶽麓秦簡“暨坐官過誤失案”中的“過誤失”當爲一詞,與文獻中的“過誤”、“過誤失”、“過誤之失”等相同。

“過誤失”即“誤”,往往指公務上的過錯、失誤行爲。《鍾離意傳》中,“過誤之失”即指“誤以十爲百”,《論衡·答佞篇》中,“過誤”亦指“誤”,可見“過誤失”、“過誤”和“誤”含義同。《二年律令·賊律》:“諸上書及有言而謾,完爲城旦舂。其誤不審,罰金四兩。”張家山漢簡研讀班認爲,此處的“誤”乃是一種過失行爲。彭浩、陳偉、工藤元男等先生謂:“‘誤’,漢律用語,指無意的失誤。”並引《後漢書·郭躬傳》:“又有兄弟共殺人者,而罪未有所歸。帝以兄不訓弟,故報兄重而減弟死。中常侍孫章宣詔,誤言兩報重。尚書奏章矯制,罪當腰斬。帝復詔躬問之。躬對‘章應罰金’。帝曰:‘章矯詔殺人,何謂罰金。’躬曰:‘法令有故誤。章傳命之謬,於事爲誤。誤者其文則輕。’帝曰:‘章與囚同縣,疑其故也。’”①彭浩、陳偉、[日]工藤元男主編:《二年律令與奏讞書——張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》第95頁。“誤以十爲百”、“誤不審”、“誤言兩報重”等,均指公務上的失誤、過錯行爲。②沈家本在《漢律摭遺》中列有“宣詔誤言”、“誤”等條,並謂“漢律非無故誤之分”(參見沈家本:《歷代刑法考》,中華書局1985年,第1450、1451、1472頁)。程樹德《漢律考·律令雜考》亦列有“故誤”條,也注意到漢律中的“誤”(參見程樹德:《九朝律考》,中華書局2006年,第99頁)。秦代的“誤”根據誤失的程度分爲“大誤”和“小誤”。睡虎地秦簡《法律答問》:“人户、馬牛一以上爲大誤。誤自重也,減罪一等。”③睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社1990年,第76頁。“暨坐官過誤失案”第105簡:“鞫之:暨坐八劾:小犯令二,大誤一,坐官、小誤五。”④朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第148頁。“誤”分爲“大誤”和“小誤”。“暨坐官過誤失案”中的“過誤失”即指“誤”,也即“八劾”中的“大誤”和“小誤”,指公務上的失誤、過錯行爲。

四、嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”的“劾不傅、戍令”

嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”第98簡:

其六月己未劾不A、戍令。⑤朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第146頁。

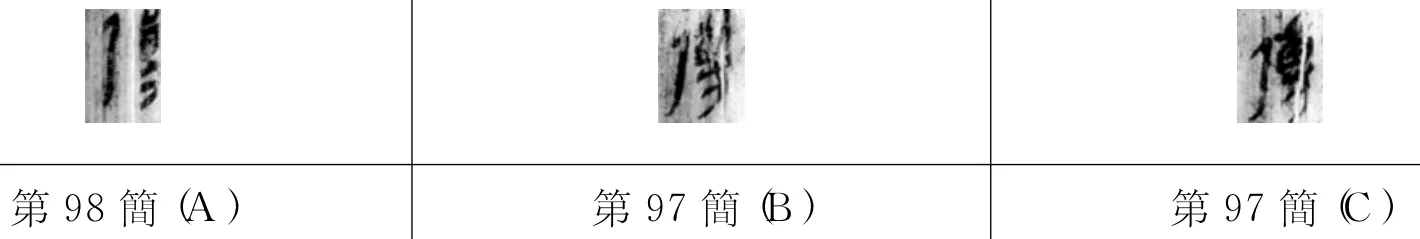

簡文中的“A”字,其字形如下表(A),因竹簡中部披裂,其字迹不甚清楚,整理者將之隸定爲“傳”。①朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第146頁。

按,細審A字的筆畫,與此案中第97簡的兩個“傅”字(B和C)接近,當爲“傅”字。下面將A放大並與第97簡的兩個“傅”字(B和C)作對比如下表:

字形對照表

可以看出三字筆畫接近,故A確當爲“傅”字。“暨坐官過誤失案”第96、97簡有:

公士豕田橘將陽,未斥自出。當復田橘官,令戍, (録),弗得。走偃未當傅,官傅,弗得。②朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第145—146頁。句讀略作調整。

“公士豕”犯“將陽”罪而“自出”,因此按照律令當“令戍”。但是“暨”在省察時未能發覺。③簡文中的“録”,當與嶽麓秦簡(叁)他處的“録”相同,爲“省察”之義。嶽麓秦簡(叁)整理者在解釋“猩、敞知盜分贓案”中“録江陵獄”時説:“録,省察。《漢書·孔光傳》:‘成帝初即位,舉爲博士,數使録冤獄,行風俗。’同書《雋不疑傳》:‘每行縣録囚徒還,其母輒問不疑:有所平反,活幾何人?’顔師古注:‘省録之,知其情狀有冤滯與不也。’睡虎地秦簡也出現過當動詞使用的‘掾’形字,似應改釋爲‘ ’,讀爲‘録’。《效律》簡52~53:‘官嗇夫貲二甲,令、丞貲一甲;官嗇夫貲一甲,令、丞貲一盾。其吏主者坐以貲、誶如官嗇夫。其它冗吏、令史 (録)計者,及都倉、庫、田、亭嗇夫坐其離官屬於鄉者,如令、丞。’同上簡55:‘司馬令史 (録)苑計,計有劾,司馬令史坐之,如令史坐官計劾然。’”(參見朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第125頁)嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”第96簡中的“録”與以上材料中的“録”相同,亦爲省察之義。而“走偃”按照律令不當“傅籍”,官府却將其“傅籍”,而“暨”亦没有發覺。④“弗得”,整理者謂:“得,查覺,查到。弗得,没能察覺,即坐官等公務上連帶責任的主要原因之一。”(參見朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第151頁)“弗得”即没有察覺,没有發現。因此在第98簡中,官吏對“暨”進行舉劾,即簡文的“劾不傅、戍令”。“劾不傅、戍令”,與下文的“劾幹”、“劾窗、豕”、“劾偃”、“劾弩”等句式相同,是對“八劾”的省寫,嶽麓簡(三)整理者謂:“‘不傳戍令’、‘笴’、‘非繫’、‘窗、豕’、‘偃’、‘弩’都是原因賓語,表示暨被舉劾的原因。”⑤朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第151頁。可謂灼見。“劾不傅、戍令”的“不傅、戍令”亦爲“原因賓語”,表示被舉劾的原因。“劾不傅、戍令”即舉劾暨違犯了“不傅”和“戍”二令。第105簡有:“暨坐八劾,小犯令二,大誤一,坐官、小誤五。”①朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第148頁。“劾不傅、戍令”亦即指“八劾”中的“小犯令二”。

五、嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”的“犯灋令”

嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”第102簡:

暨曰:“不幸過誤失,坐官弗得,非敢端犯灋令,赴隧以成私也。”②朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第147—148頁。“犯灋令”,整理者謂:“犯灋令,又稱犯法,違犯法令……一説:灋讀爲廢,句讀爲‘犯、廢令’,即犯令與廢令。”③朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第152頁。

按,第二種説法可從,“犯灋令”即“犯、廢令”,指犯令和廢令。“暨坐官過誤失案”第96、97簡:“公士豕田橘將陽,未斥自出。當复田橘官,令戍,録,弗得。走偃未當傅,官傅,弗得。”④朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第145—146頁。其中涉及兩件犯令之事。一是公士豕犯將陽罪而自出,因此按照律令當“令戍”,但是官府没有“令戍”。二是走偃按照律令不當傅籍,但是官府將其傅籍。睡虎地秦簡《法律答問》:

何如爲“犯令”、“灋(廢)令”?律所謂者:令曰勿爲而爲之,是爲“犯令”,令曰爲之弗爲,是爲“灋(廢)令”也。廷行事皆以“犯令”論。⑤睡虎地秦墓竹簡整理小組:《睡虎地秦墓竹簡》第126頁。句讀略作調整。

“犯令”是指“令曰勿爲而爲之”,“灋(廢)令”是指“令曰爲之而弗爲”。“暨坐官過誤失案”中,“偃不當傅”而“官傅之”,即屬於“令曰勿爲而爲之”,是爲“犯令”。而豕當“令戍”却未“令戍”,屬於“令曰爲之而弗爲”,是爲“灋(廢)令”。因此暨所犯包括“犯令”和“廢令”,故第102簡中的暨自述其“非敢端犯灋令”,“犯”和“灋”當斷讀,“灋”當如睡虎地秦簡《法律答問》讀爲“廢”,“犯、廢令”分别指“犯令”和“廢令”。

由於秦代“廷行事”將“犯令”和“廢令”均“以犯令論”,因此第108簡“八劾”中將“犯令”和“廢令”並稱爲“小犯令二”。而暨並非是自己親自犯了廢令和犯令之罪,而是對其吏部之犯令和廢令行爲未能察覺,故負有職務上的連坐之罪。因此暨自述其“坐官弗得,非敢端犯灋令,赴隧以成私也。”

六、嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”的“相遝”、“累論”

嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”第95簡有“以贏(累)論暨”、“相遝,贏(累)論重”,第99簡有“言決:相遝,不贏(累)”,第100簡有“却曰:不當相遝”,第105、106簡有“皆相遝。審。疑暨不當累論”,第107簡有“勿累”等。①簡文中的“言決”,黄傑先生認爲指向上級報告判決結果。參見黄傑:《〈嶽麓書院藏秦簡(叁)〉釋文商補》,簡帛網2013年9月13日。

“相遝”、“累論”,整理者謂:“累,累積……累論,與後文‘相遝’相對,二者所指爲現代法學所謂‘罪數問題’,即同一行爲人所實施的(多種)行爲應以一罪處理還是作爲數罪處理。相遝,罪狀相及、相關,罪狀相關的‘過誤失’都合並爲一罪,僅判一刑;累論,累積論罪,即每一行爲算一罪並判一刑,也就是將多種‘過誤失’作爲罪數處理。”②朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第149—150頁。

按,“相遝”和“累論”主要針對案件中的“八劾”,“相遝”是指“八劾”之間有所關聯,“累論”是指按照“八劾”逐一累加論罪。由於“八劾”之間有所關聯,主要指同一行爲重複舉劾,因此不能按照“八劾”逐一累加論罪。

“暨坐官過誤失案”中,暨所犯之罪主要記載於第96、97簡:

權;□谿鄉倉天窗容鳥;公士豕田橘將陽,未斥自出,當復田橘,官令戍,掾(録)弗得;走偃未當傅,官傅弗得;除銷史丹爲江陵史,□未定,與從事,二十一年庫計,劾繆弩百。③朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第145—146頁。

暨所犯之罪主要有:天窗容鳥;公士豕田橘將陽,當令戍,而暨在審察時没有發覺;走偃不當傅籍,官府却將之傅籍,而暨没有發覺;除銷史丹爲江陵史;二十一年的庫計中,被舉劾統計錯弩的數目。暨之犯罪約五項,但是對其之舉劾却有八項之多,第97、98、99簡:

凡八劾:□□六月己未劾不傅、戍令;其七月丁亥劾幹;其八月癸丑劾非繫;其辛未劾窗、豕;其丁丑劾偃;迺十月己酉暨坐丹論一甲;其乙亥劾弩。①朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第146頁。

從“八劾”内容來看,暨有部分犯罪被重複舉劾。例如:在六月己未之時,“公士豕”和“走偃”之事被舉劾,即“劾不傅、戍令”;在八月癸丑時,“公士豕”之事又被舉劾,即“劾非繫”;②“非繫”,整理者謂:“疑爲非法拘禁。”(參見朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第151頁)按此處的“非繫”當指没有拘捕犯“將陽”罪而當“令戍”的公士豕。在辛未時,“公士豕”之事又被舉劾,即“劾豕”;在丁丑時,“走偃”之事又被舉劾,即“劾偃”。由於暨的同一犯罪被重複舉劾,因此暨認爲八劾“相遝”,③“遝”,《爾雅·釋言》:“逮,遝也。”《方言》:“遝,及也。”“遝”有連及、關聯的意思。即有所關聯,有所關聯的“劾”當合並處理,而不應按照八劾全部“累論”,即逐一累加論罪。“相遝”並非指罪狀相及,而是指舉劾相及,“累論”並非指將多種行爲合並爲一罪,而是指將多種舉劾逐一累加論罪。“相遝”、“累論”確是指定罪量刑中的“罪數”問題,但是其主要含義是對同一行爲只論一罪,而不應重複論罪。

七、嶽麓秦簡(三)“暨坐官過誤失案”的“赴隧以成私”

嶽麓簡(三)“暨坐官過誤失案”第102、103簡:

暨曰:不幸過誤失,坐官弗得,非敢端犯、灋(廢)令,赴隧以成私也。④朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第147—148頁。“赴隧”,整理者謂:“赴隧,不見文獻,詞義未詳。赴多指爲某種事奔走,如赴名、赴義、赴利、赴急等;隧見《淮南子·兵略》云‘立正法,塞邪隧’,‘邪隧’與‘正法’相對,疑‘赴隧’表示前往邪道、從事非法活動之義。”⑤朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第145—146頁。

案,“赴隧”的“隧”可讀爲“隨”,⑥《荀子·非相》:“莫肯下隧。”楊注:“隧讀爲隨。”參見高亨纂著,董治安整理:《古字通假會典》,齊魯書社1989年,第557頁。“赴隧”即“赴隨”,有趨向、趨從之意。“赴隨以成私”,指趨向、趨從、成就私利。首先來看“赴”的用法,文獻中有“赴私”、“赴公”。《風俗通義·過譽》:“因令客密告並州刺史胡芳,言規擅遠軍營,赴私違公,當及舉奏。”《春秋公羊傳》莊公二十七年何休注:“禮,大夫任重,爲越竟逆女於政事有所損曠,故竟内乃得親迎,所以屈私赴公也。”“赴私違公”、“屈私赴公”中“赴”與“赴隧以成私”的“赴”用法接近。①《説文》走部:“赴,趨也。”“赴私”、“赴公”即趨私、趨公。再來看“隧”,“隧”通“隨”,“隧”又可通“遂”,②遂、隧相通之例甚多,參見高亨纂著,董治安整理:《古字通假會典》第555頁。文獻中有“曲隨”、“曲遂”,均爲委曲順從之義。《漢書·枚皋傳》:“其文骫骳,曲隨其事。”《魏書·刑法志》:“其家人陳訴,信其專辭,而阻成斷,便是曲遂於私,有乖公體。”《魏書·神元平文諸帝子孫列傳》:“先朝曲遂,豈是正法?”柳宗元《祭六伯母文》:“曲遂其私。”“曲遂於私”、“曲遂其私”和“赴隧以成私”接近。“曲遂於私,有乖公體”又與“赴私違公”接近。嶽麓簡“暨坐官過誤失案”的“赴隧以成私”即類似於文獻中的“曲遂於私,有乖公體”和“赴私違公”。

附記:感謝匿名審稿專家提出寶貴修改意見!