《玉君》之变之原因浅析

鞠 萍

《玉君》之变之原因浅析

鞠 萍

《玉君》较于杨振声早期的文学作品,在体裁、题材、内容和艺术方面都发生了极大变化,这种变化与杨振声赴美留学的经历密切相关。赴美留学唤起了杨振声的“理想”,表现在文学作品之中就是对光明的追求。

在《玉君》之前杨振声创作了《渔家》《一个兵的家》《贞女》《磨面的老王》等短篇小说,展现了底层人民生活的艰辛与苦难,深刻暴露了社会的不公与黑暗。这些小说虽然“技术是幼稚的,往往留存着旧小说上的写法和语调;而且平铺直叙,一泻无余;或者过于巧合,在一刹时中,在一个人上,会聚集一切难堪的不幸。”然而却也因“有一种共同前进的趋向”“是‘有所为’而发,是在用改革社会的器械”而饱受鲁迅青睐。而1924年杨振声创作的小说《玉君》却不再是“极要描写民间疾苦的”,而是描写小资产阶级的恋爱:小说以林一存的视角讲述了小资产阶级知识女性周玉君的感情纠葛及其反抗,周玉君最终在林一存及其朋友的帮助下出国留学。这故事乍看起来似乎并无不妥,但若将它与杨振声前期的作品相比,特别之处则分外明显:体裁方面,杨振声早期作品都是短篇,短小精悍,《玉君》却是“长篇”;题材方面,《渔家》等是展示乡间渔民的苦难,《玉君》却是描写小资产阶级知识分子的婚恋;内容方面,《贞女》是一个十八九岁的姑娘嫁给牌位最终不堪封建礼教的摧残绝望自杀,《玉君》却是玉君积极反抗封建礼教最终在林一存的帮助之下出国留学;艺术方面,杨振声早期作品都较为幼稚、粗糙,而《玉君》却因意境美、诗化美而极具艺术魅力。《玉君》在各个方面都不同于杨振声的早期作品,这种创作上的变化是有深层的具体原因的。

杨振声早期的文学作品与他童年在蓬莱农村的成长经历密切相关。“沿海渔民们常年累月奋斗在大海的惊涛骇浪中,挣扎在残酷的剥削压迫之下。……这种生活经历,使他(杨振声)对黑暗的社会现实留下了深刻的印象,并为他的创作奠定了深厚的基础。”后来杨振声去北大读书,在新的环境中杨振声发现即使在城市之中,下层人民的生活也并不比蓬莱乡村的生活光明多少。在认清这社会现实的同时杨振声接受着北大的高等教育、外来文化的大力影响以及新文化运动的鼓舞,使他愈加清醒,“心中就生出了叛逆的种子”。因这颗叛逆的种子,杨振声参与运动、加入新潮社并积极进行“极要描写民间疾苦的”的文学创作。

“极要描写民间疾苦的”的创作是持续了相当长的时间的。要知道当时文坛中是不乏描写小资产阶级婚恋作品的,茅盾曾对这一现象做过批评:“大多数创作家对于农村和城市劳动者的生活很疏远,对于全般的社会现象不注意,他们最感兴味还是恋爱,而且个人主义的享乐倾向也很显然。”身在“竟可说描写男女恋爱的小说占了全数百分之九十八”的文坛中,杨振声不可能没有接触过描写小资产阶级知识分子婚恋的作品。但是杨振声在坚持“极要描写民间疾苦的”的文学创作上是相当执着的,《玉君》创作之前他始终未曾动摇。那么何以杨振声坚持了多年的执着突然发生变化了呢?

变化是从1924年杨振声由美归国后发生的。美国的留学生活给了杨振声不一样的生活体验。赴美后,杨振声曾在与胡适的通信中这样描述美国留学的生活:

“我国国内学生与旧社会争,与旧思想争,饥渴般的求新生命,新知识。美国文化已足与欧洲比并,一般人民又多安富尊荣,所以此处学生的生命较为安泰。来此留学之中国学生,久居乐土,几忘中国所处之地位与一般学生之奋斗艰难矣!且有对于国内学生之举动,加之苛刻之批评,而对于新文化之运动,转反对之态度。此半由为环境使然,半由缺乏反省觉悟也。”

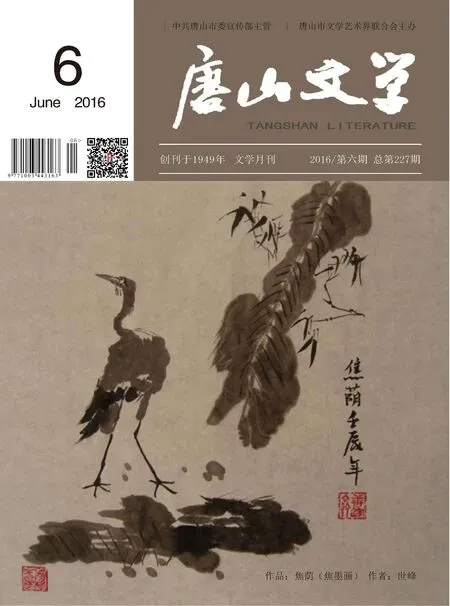

虽然杨振声最后有“此半由为环境使然,半由缺乏反省觉悟也。”这样一句貌似将自己置身事外的评论,可是这并不代表杨振声没有受到这种“久居乐土”的生活的影响。从《玉君》来看,玉君作为作品的女主人公、作为一个“理想化了”的人物,作者为她设计的结局就是出国留学。如果说出国留学是反抗封建礼教的女性除教书之外的唯一出路,作者必须这样设计,这不足以证明什么的话,且看《玉君》的封面:

图一:《玉君》封面

《玉君》的封面是杨振声请求闻一多设计的。《玉君》1925年2月由北京现代社出版时因为封面尚未设计完成,初版封面便很简洁,白底蓝色篆体字“玉君作者杨振声”围以长方框中而已。三个月后再版时,封面换成了一幅具有异国风情的画:王子与美女骑在骆驼上,封面右下角有个“多”字(参见图一)。“杨振声谈了自己对设计封面的想法,他非常钟情自己在作品中对主人公林一存富有异国情调的描述,他很希望能把这梦幻变成一幅真实的图画作为小说的封面。”可以看出,杨振声对所谓的“异国情调”实际上是十分钟爱的。这样再回过头来理解《玉君》,玉君冲破了封建礼教的束缚,想要生存下去并不是只有出国留学这一条路,她可以教书,可以嫁给林一存,偏偏杨振声就让这个承载了自己理想的女性出国留学,这大概就是因为杨振声对“异国情调”“安泰乐土”隐性的痴迷吧!当然,这种追求“安泰乐土”的心理是人之常情,笔者也无心去做道德评判,只是将其作为理解《玉君》创作的一个切入点。

进入了一个“安泰乐土”,过上了一种新的生活,生命中不再只有中国下层人民的水深火热和青年学生的斗争反抗,这自然会对杨振声的创作观念和创作内容产生一定的影响。这种影响的结果就是创作内容的主体不再仅仅只有下层人民,能够积极追求这种“安泰乐土”的理想生活的小资产阶级知识分子也可成为作品中的主人公。因此便有了《玉君》《她为什么忽然疯了》《她的第一次爱》《一封信》等以小资产阶级知识女性为主人公的作品。

当然,这种转变并不是绝对的。即便是留学美国、创作完《玉君》之后,杨振声也并没有放弃并依旧在进行着“极要描写民间疾苦的”的文学创作,《李松的罪》《瑞麦》等作品相继发表。笔者的意思是,留学美国使《玉君》有了得以形成的可能。毕竟在杨振声留学美国之前,国内描写小资产阶级知识分子婚恋的文学创作已经屡见不鲜了,那时杨振声并没有去进行类似的创作,反倒是赴美留学后创作才发生了转变。如此说来,留学美国对杨振声究竟有什么特别的影响呢?

杨振声在美国经历了“安泰乐土”的“梦幻生活”,这种“梦幻”构成了杨振声的“理想”:如果说此前杨振声只知道黑暗的生活是什么的话,那么留学美国后,杨振声便知道了“理想”的生活是什么;如果说此前杨振声只有对黑暗社会和疾苦生活的不忿和同情的话,那么留学美国后,杨振声内心便多了对理想生活的追求与希望。因此,杨振声的创作由暴露黑暗、描写疾苦转向展现对理想生活的追求也就可以理解了:在多年对“极要描写民间疾苦的”的执着之后,突然转向对小资产阶级知识分子反抗和斗争的展现和描述,不是突发奇想,不是放弃了之前的文学追求,而是在经历了“安泰乐土”生活却又重新回到水深火热的中国之后,杨振声力图展现和追求理想生活的结果。

从这个角度来,玉君积极反对封建礼教,并不是为了反对封建礼教而反对封建礼教:反对封建礼教是作为玉君追求理想生活的一条必经之路而存在的。或许《玉君》的目的就是希望唤起人们对理想生活的希望和追求并指出一条光明之路,而在当时的社会境况中,这条理想生活的追求之路就是反对封建礼教。毕竟当时描写处于“五四”以后低潮之中的小资产阶级知识分子苦闷仿徨、忧郁颓废的作品,是占主导倾向的——茅盾有言:“到‘五卅’前夜为止,苦闷仿徨的空气支配了整个文坛,即使外形上有冷观苦笑与要求享乐麻醉的分别,但内心是同一苦闷仿徨。” 但杨振声与他们不同,他的落脚点不是小资产阶级知识分子的彷徨与苦闷,而是小资产阶级知识分子的进步的积极反抗和奋力追求。这种积极反抗和奋力追求的一个深层原因,就是赴美后经历过的理想生活的影响。之前的蓬莱乡村和北京都市生活在杨振声心中埋下了叛逆的种子,而赴美后的留学生活则在杨振声心中埋下了理想的种子。一边暴露黑暗,一边追求光明,《于今年》是二者的奇妙统一。

作者单位:山东大学(威海)264209

鞠萍,女,山东大学在读研究生,中国现当代文学。