我国男子龙舟俱乐部直道竞速途中划桨技术的运动学分析

孔德志(汕尾市体育运动学校,广东 汕尾 516600)

我国男子龙舟俱乐部直道竞速途中划桨技术的运动学分析

孔德志

(汕尾市体育运动学校,广东 汕尾 516600)

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

我国男子龙舟俱乐部直道竞速途中划桨技术的运动学分析。以2015年中华龙舟大赛海南万宁、常州武进、江西鄱阳站男子直道竞速500m途中划桨前3名专业队的9名领桨队员为实验对象,其中体育专业5名,非体育专业4名。

1.2 研究方法

双机同步二维摄像及数字化解析。运用2台Sony DCR-TRV20E摄像机(拍摄速度50fps,快门速度1/250s)在150~380m处3次对前3名专业队划桨手的动作侧定点平面同步拍摄,应用SIMI motion 7.50生物力学解析系统解析对数据进行标准化处理。

2 结果与分析

划桨手左右坐姿,一脚处于弓步,另一脚处于后蹬,前后用力顶住舟板,臀部的1/3紧坐船板上,外膝紧靠船板内沿,内膝紧扣外膝,以固定协调发力,使下半身较为稳固。

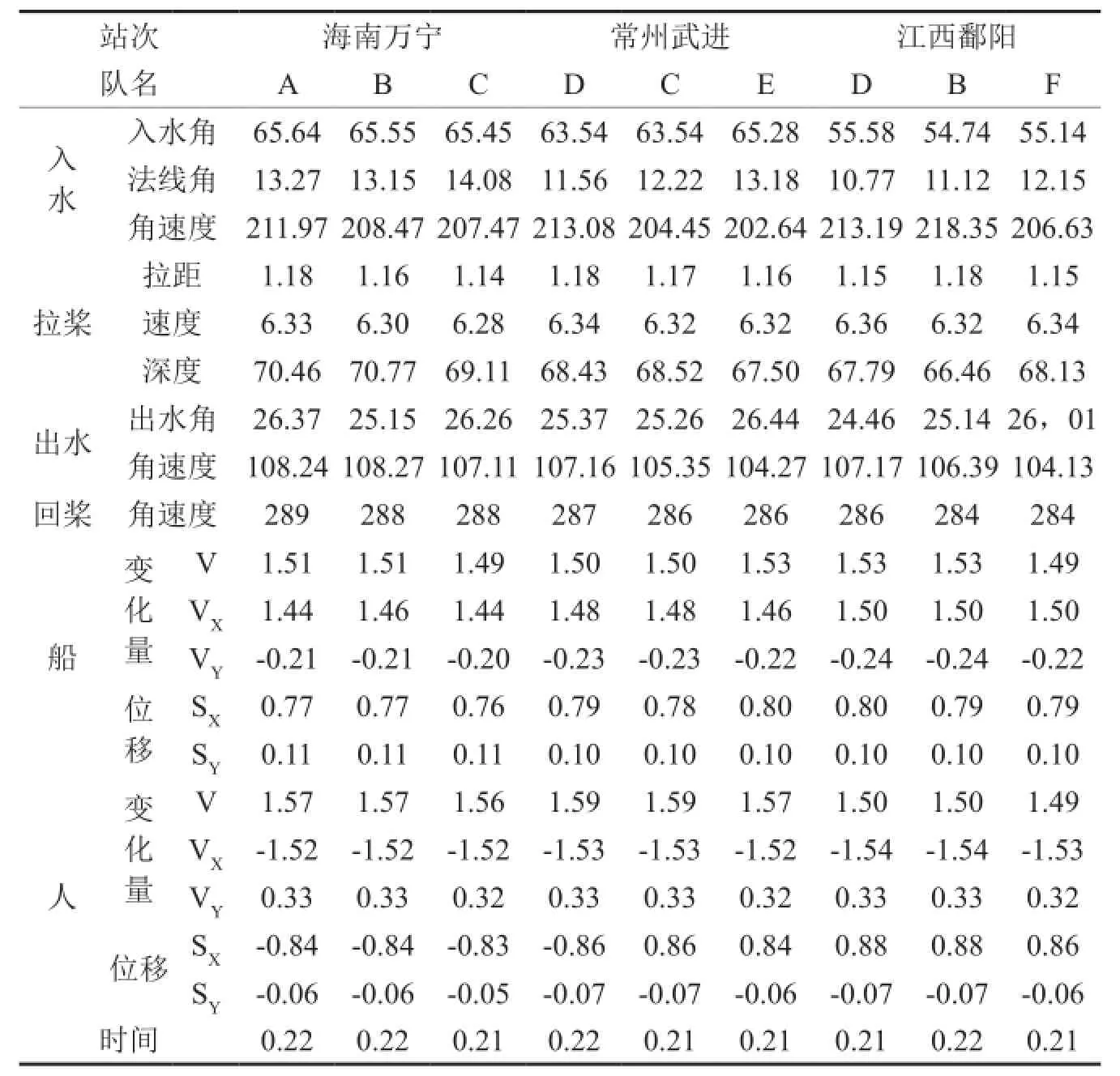

比赛途中划大桨战术是快桨频后为保持速度中快桨频的一种战术,在保持不减速的基础上从而获得加速超越,整个技术动作分解为:入水、拉桨、出水、回桨4个部分。(表1)

表1 入水、拉桨、出水、回桨阶段

2.1 入水阶段:从桨入水到桨页垂位的时相

入水角度是指桨页和桨把位置与水平面形成的后夹角,入水角度一般控制40°~ 65°。前3名专业队入水角度越小,船速越快,解析出3站比赛的入水角度越来越小,稍高于40°。桨入水时外侧臂向前充分伸展,斜向前下方深度插水,上方手灵活下压,整个桨页及小部分桨杆入水反作用力直线向后快速划水,划水力量反作用于龙舟加速前行。根据划龙舟的动力方程:(m 人+m舟)a=F桨-R舟-R桨+F风,a提高,舟在Y轴上的速度变化量达到最大1.81m/s,速度最大值

法线角是指桨页面与舟前行法线的角度,前3名运动队夹角越小,舟速越快。法线角变小,桨面积增大,反作用力变大,加速度提高。入水速度快,桨撑控不稳,桨支撑点不稳定,水下直线运动不好,没有稳固地支撑,不能使桨页对水产生较大的反作用力。入水能够稳固支撑点是区分优秀和一般运动员的主要标志,因此,一个稳固的划桨手对水下支撑点发力起着重要的作用。

摆桨的平均角速度是指上方手握点转动的平均角速度。龙舟本身具有前行速度,平均角速度越大,桨入水越深、越猛,产生阻力小,桨利用水 “撬动”舟速向前运动,直到发力到整个划桨过程中去,起到一定的划水效果。

龙舟和人在垂直方向上位移变化越小,表现了水平方向上的位移运行较匀速;舟速是波动的,与舟在X轴上的速度很相近,平均速度为6.07m/s左右。

2.2 拉桨阶段:从桨垂直到靠近身体拉桨

前3名运动队拉桨速度越快,表明蹬腿转腰爆发力越强;拉桨距离越长,表明入水时手臂前伸幅度越大,大腿和腹部间空隙较小,两手臂伸展拉桨,保持较大的力量直到拉桨靠近身体位置,用身体协调发力后摆,完成每一桨桨下拉水效果,技术到位舟速加速运行。划距过短,腰部的力量未充分利用,桨对水的作用也不能发挥,达不到快速前行的效果。

龙舟运行的总合力F=划桨频率n(每桨速度)和划桨幅度Fi(划距)的积数。桨频和桨距是决定舟速度的标准,如果片面强调桨频,忽略了划距,划距下降值大于桨频的提高值,出现F合减少。相反有桨距较小,桨频高,龙舟运行较慢。根据桨手的力量、速度耐力和技战术等特点,保证桨距获得理想的作用力F值时,再合理提高桨频n值,成绩更加理想。

桨和握桨点间距得到桨的分段比例,解析出水手插水深度。桨幅度大的情况下深插后拉是正确划好每一桨的技术关键。入水深发力,水对桨的反作用力越大,桨在水下的支撑点也越下。桨页入水太深,桨手持续用力不均衡,导致龙舟上下起伏,影响龙舟的平衡;入水浅,桨页作用水面积小,水的反作用力减少,龙舟运行较慢;正确划桨技术与桨下水感和桨手选拔特点等有很大关系,不能用某一数据标准作为其他桨手的标准,但前3名运动队定量地调整桨页入水技术基本相同。

2.3 出水阶段:桨拉近身体,不好再发力的复位阶段

出水角度是指桨出水时桨把所在的位置与水平面形成的前夹角。前3名运动队桨出水角逐渐减少,在15°~25°较为标准。追求较小的出水角度是为了加大桨下幅度,水下效果不佳,因为桨手此段两臂均衡用力拉桨不够,发力不协调,身体各关节、肌肉过于僵硬,将会影响技术动作节奏。

转动角速度是指桨把所在的位置内侧绕腕转动的角速度,使桨页与水的角度变小,阻力面变小,从而水的阻力变小,向外卸水复位到开始姿势,很大程度上提高了后半阶段的划桨效果。能否灵活地运用手臂发力,是衡量划桨手动作标准。前3名运动队的特点是桨频快,桨幅明显。

通过模糊数学处理,前3名水下划桨节奏T水下入水阶段:T水下拉桨阶段:T水下出水阶段=5:6:4,领桨手桨频再快也要确保这一比例相对稳定,其他同伴才能跟随,否则领桨手与桨手的节奏不一,龙舟运行时左右晃动,参差不齐影响船速。

2.4 回桨阶段:从桨出水到桨向外侧摆至准备阶段的过程

前3名摆桨平均角速度越大,外摆越快,频率越快。上下肢体带动发力,回桨幅度加大,以最小角度完成弧线摆动,为桨下划水获得幅度,同时将上肢、腰腹、背肌、下肢等拉桨用力的肌群扭紧,为划桨储存能量,以至于获得更好水下效果。桨页应减少触着水面,以免产生阻力;更不要提得太高,影响入水效果,入水和拉水恰到好处就要进行复位,尽量减少回桨阶段比例时间,为下一桨做好准备。

在桨中位时相达到最小舟速3.09m/s,此阶段速度减小量最大,人速度在水平方向上变化量达到最大7.47m/s,因为运动向相反方向加速。通过模糊数学处理,空中划桨节奏T空中回桨阶段段=6,这一比值在某一小范围内改变。

3 结 论

入水角度小,划桨猛、稳、准、快,为起航阶段;桨面与舟前进法线的夹角变小,桨频快、拉桨深,划距加大,桨频和桨距调整合理;出水灵活,动作快,幅度小;回桨快;摆桨的平均角速度越大,划桨幅度越大。途中划姿不变,桨频是中快桨频,桨下幅度充分伸展加大,与各队划桨风格相接近。

划舟是人在动坐标上的运动,不同于人在静坐标系的地面运动。在垂直的方向上改变较小,表现在水平方向上匀速的直线运动,平均速度为6.07m/s,T入水阶段:T拉桨阶段:T出水阶段:T回桨阶段=5:6:4:6,节奏分明,划桨周期0.7ls。

[1] 刘华田.龙舟技术与训练[M].北京:北京体育大学出版社,2002:48.

[2] 田震华.我国高校龙舟优秀运动员体能特征及其评价模型的研究[J].北京体育大学学报,2006,31(10):53-57.

[3] 刘靖南.许博.面向21世纪的龙舟竞技运动[J].北京体育大学学报,2001(12):458-484.

[4] 赵美鲁.高校龙舟运动品牌化的研究[J].聊城大学学报:自然科学版,2010,23(2):51-53.

G852.9 文献标识码:A

1674-151X(2016)02-052-03

2015-12-25

孔德志(1986 ~),讲师助理,硕士。研究方向:运动训练。5.47m/s出现在桨垂直位时相,结论显示:国内外文献把此阶段称为“起航”,舟速完成在桨出水时达到最大,是错误的误导划桨技术:应减少入水阶段比例时间,提高动力阶段的时间,以至于起航猛、稳、准、快。