明清时期汾河下游旱灾的时空分布

王慧蓉,王尚义

(太原师范学院 汾河流域科学发展研究中心, 山西 晋中 030619)

明清时期汾河下游旱灾的时空分布

王慧蓉,王尚义

(太原师范学院汾河流域科学发展研究中心,山西晋中030619)

[摘要]通过整理和分析历史文献资料,对明清时期汾河下游地区旱灾发生的时空分布规律进行探究,结果表明:从时间尺度来看,旱灾发生的频率大、持续时间长,2级以下的旱灾发生的频率最高,3级、4级相对较少,在明中后期、清中后期,发生重度和特大旱灾的频次相对较多;从空间尺度来看,临汾盆地中心是干旱发生的重灾区,周边山地、有支流流经的地区旱灾发生相对较少,入黄口附近因黄河的顶托作用受灾较小。

[关键词]明清时期;汾河下游;旱灾;分布

日趋严重的环境问题已成为制约经济发展的重要因素,人类与其赖以生存发展的自然环境之间的矛盾越来越突出,这一问题引起了学界的广泛关注。目前,学界已经对气候变化中的旱涝灾害问题进行了大量研究,明清时期汾河流域的旱涝灾害研究也取得了丰硕的成果,但仍显不足。已有研究主要把目光集中在汾河中游地区,甚至延伸到整个山西省境内,大多数学者研究单一的灾害,或者重点探究干旱和洪涝,或者与其他气象灾害一并归类,未作严谨区分。汾河下游地处山西中南部,受地形、水文、气候等因素的影响,旱灾发生的频率很高。明清时期是传统时代旱灾发生的高峰期。“明、清两代,灾荒之频数,亦远超于其享祚之年数。”“当时各种自然灾害之发生,实表现为同时交织之极复杂状态。”[1]30该区域范围内旱灾的发生也不例外。故此,本文聚焦明清时期的汾河下游地区,围绕区域干旱灾害进行研究,主要探讨旱灾发生的时空演变规律及其形成原因,以期对区域防灾减灾工作提供历史借鉴。

一、流域概况

汾河古称汾水,是山西省境内最长最大的河流,发源于宁武县境内管涔山麓东寨镇的雷鸣寺,至万荣庙前村附近注入黄河,干流全长694km,流域面积39 471km2。根据河流的自然特征,汾河可分为三段,河源到兰村烈石口为上游,其下至洪洞石滩为中游,下游为洪洞石滩至入黄口。下游河长210.5km,流域面积为11 276km2,该河段主要流经临汾盆地,东西山地高而宽,南北平川狭而长。下游河段较为平缓,汇入的支流多,河道弯曲。入黄口附近,地形最为平坦,流速较慢,受黄河顶托因素的影响,大量泥沙淤积。

明清时期,小冰期的气候变化对环境有巨大的影响,气候严寒,各种自然灾害发生的频率大,出现大旱、洪水,黑眚、飓风、陨石、地震、火山爆发、动物异常等现象的频率大增。在这样的气候大背景下,汾河流域同样受到了一定的影响。

二、资料来源及数据处理

数据统计资料主要来源于:温克刚主编的《中国气象灾害大典·山西卷》[2]34-107;张杰主编的《山西自然灾害史年表》[3]86-295;山西省水利厅编撰的《汾河志》;程延江主编的《山西气象志》[4]180-184。除此以外,很多散见于地方志及其他史料的相关记载也列入其中。再者,对统计的文献资料进行量化,采用Microsoft Excel应用软件将量化结果转化为图表,使研究结论更具体形象地反映出来。

三、干旱等级参数化

《中国气象灾害大典·山西卷》对干旱的定义是:久晴不雨或少雨、空气干燥、土壤中水分大量耗散、植物体内水分严重亏缺,导致植株生长发育不良,出现叶片萎蔫、卷缩,凋萎或枯死,继而造成种植业减产甚至绝收的一种灾害。由于研究的目的和对象不同,对于干旱有各种不同的定义和指标。这里所指的干旱灾害是历史上因干旱而造成的灾情记载,不单单指农业,更反映在人口、社会情况上。传统地方志中对旱灾的记载,多是简单的描述语句,比如,“明永乐十四年,曲沃饥。”[5]4149“明嘉靖四十四年,太平旱。”[5]4155“清康熙三十一年,平阳又旱蝗民饥,奉旨蠲赈,仍诏所司抚恤”[5]4164等。为了更加形象、深刻地研究旱灾现象及其发生的规律,对文献记载中的灾害进行参数化的定量处理十分必要,也很迫切。

表1 汾河流域下游地区旱灾等级划分

目前,关于历史时期旱涝灾害的等级划分,学界已经形成了较为完善科学的方法,如赵景波等人的研究[6]。在此基础上,本文结合《中国近五百年旱涝分布图集》中的划分方法,对明清时期汾河下游地区的旱灾序列进行等级划分。具体根据历史文献中的定性描述,围绕旱灾的发生情况,综合考察旱灾持续的时间、波及范围以及影响程度,将明清时期汾河下游地区的旱灾划分为四个等级,见表1。

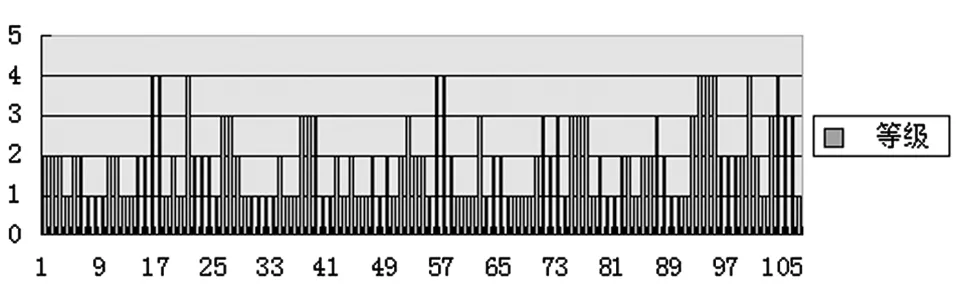

图1 明朝汾河流域下游地区旱灾等级划分

图2 清朝汾河流域下游地区旱灾等级划分

通过逐年统计有历史记载的汾河下游各地区发生旱灾的次数以及旱灾序列的等级划分,由图1和图2可以看出:明清两朝2级以下的旱灾发生的频率最高,3级、4级相对较少,分别在两朝统治的中后期,发生重度和特大旱灾的频次较多。

四、明清时期汾河下游地区旱灾分布的时空分析

(一)明清时期汾河下游旱灾的时间变化

明清时期544年间汾河下游地区旱灾共发生207次(有干旱记载的均计算在内,且一年内有多次记录的按一次计算),明洪武元年(1368)到崇祯十七年(1644)276年间发生99次,平均每2.79年发生一次,清世祖顺治元年(1644)到宣统三年(1911)268年间发生旱灾108次,平均每2.48年就发生一次。

以传统意义上认知的土木之变(1449)和一条鞭法(1581)断限,明代前期旱灾发生的频率较低,中后期相对较高。以康熙继位(1670)和鸦片战争(1840)断限,清代也可以得出相似的结论。

下面从时间角度分析旱灾发生的情况:

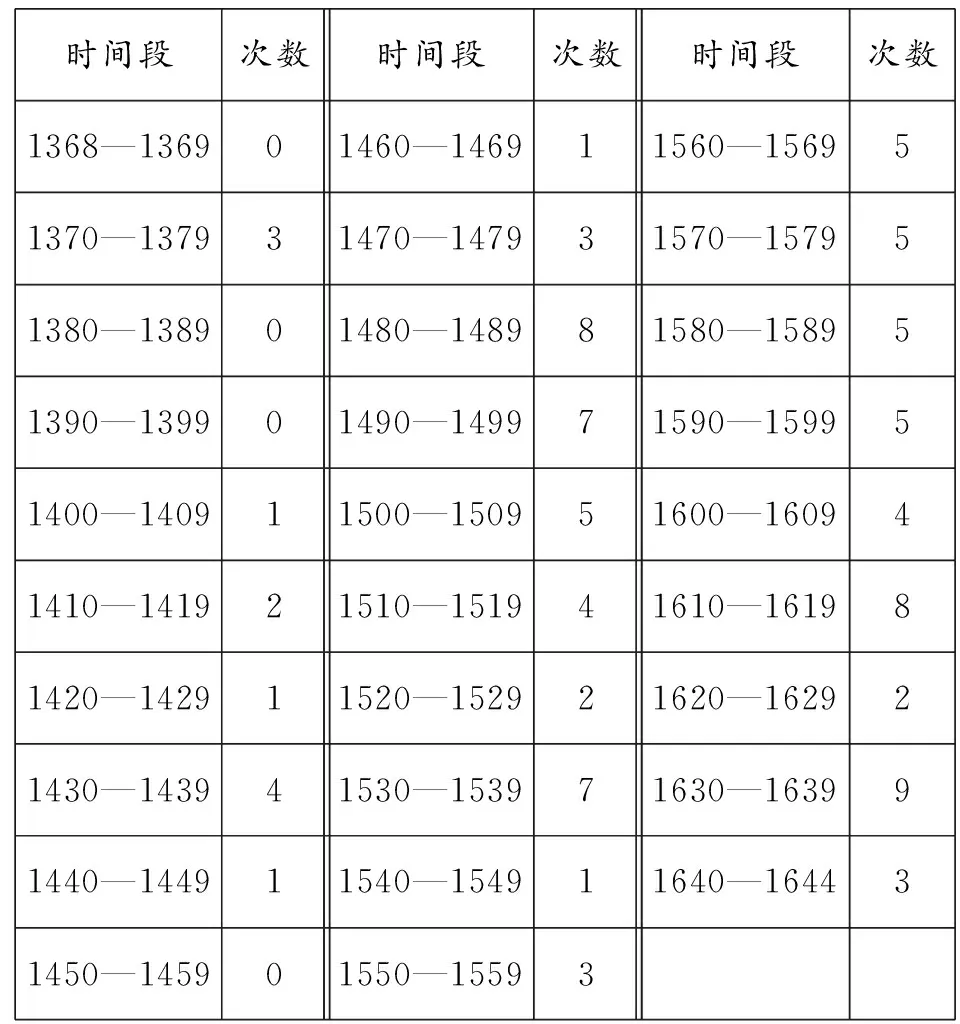

1.以10年为一个周期统计旱灾发生的次数(时间划分取尾数从0~9,因不可避免因素的影响,朝代更替起始部分存在时间段划分不足一个周期的情况)。

表2 明朝以10年为一个周期分割表

表3 清朝以10年为一个周期分割表

通过表2、表3可以看出:以10年为一个周期,旱灾发生次数在8次以上的时间段有3段,分别为1480—1489年、1610—1619年和1630—1639年;旱灾发生次数≥5的时间段明朝有10段,清朝有10段;没有旱灾记录的明朝有4段,清朝有2段。由此可见,明清时期汾河下游地区旱灾发生的频率很大,且灾害持续时间长。除此之外,图3、图4中还反映出一个较为隐性的现象,就是在各朝代建立初期,旱灾发生的频率相对较低,排除客观自然因素的影响,与统治阶层励精图治、休养生息、组织抗旱的政策也密切相关。

图3 明代各朝旱灾发生次数分布图

图4 清代各朝旱灾发生次数分布图

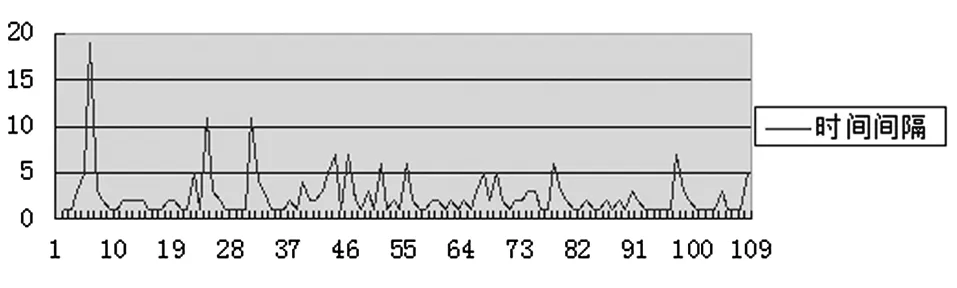

2.从每次旱灾发生与上一次的时间间隔角度分析旱灾发生情况。

图5 明代每次旱灾发生与上一次的时间间隔分布图

图6 清代每次旱灾发生与上一次的时间间隔分布图

从图5和图6中可以看出:在各朝代统治初期,每次旱灾发生距上一次的时间间隔较大,末期旱灾发生的时间间隔较小,排除气候等自然因素的干扰作用,这一现象间接反映出人为干预因素的影响,旱灾等自然灾害极有可能是加速王朝更替的催化剂。

(二)明清时期汾河下游旱灾的空间分布特征

表4 明朝汾河下游各县旱灾发生频次表

表5 清朝汾河下游各县旱灾发生频次表

据表4和表5的数据统计可以看出:临汾、曲沃、襄陵、太平、绛州、岳阳、万泉是旱灾发生的重灾区,其他地区旱灾的记录相对较少(此处已忽略行政区划变动的因素)。旱灾发生的重灾区多分布在临汾盆地中,受到凹陷地形的影响,形成高温干旱的气候特征。[7]浮山、翼城、绛县等地旱灾发生较少,主要是受当地地形、当地气候以及汾河支流浍水的影响。河津位于汾河入黄口附近,地势较低,受黄河的顶托作用,洪涝灾害发生的次数较多,旱灾发生的频率较低。[8]

五、结论

1.根据史料统计发现,明清时期汾河下游地区发生旱灾207次,平均2.63年发生一次,旱灾发生的频率大且持续时间长。各王朝统治初期,每次旱灾发生距上一次的时间间隔较大,末期间隔较小。

2.明清时期2级以下的旱灾发生的频率最高,3级、4级相对较少,在明中后期、清中后期,发生重度和特大旱灾的频次较高。

3.明清时期汾河下游地区的旱灾发生表现出较为明显的区域差异,临汾盆地中心是干旱发生的重灾区,周边山地、有支流流经的地区旱灾发生相对较少,入黄口附近受到黄河的顶托作用,受灾较小。

需要说明的是,本文选取研究区域主要遵循河流的自然特征,未考虑到地形地貌的因素,事实上,以地形地貌因素划分,汾河主干划分略有区别,河源至上兰村为上游,灵霍山峡出口以上为中游,霍州王庄至入黄口为下游。其中霍州王庄到洪洞石滩的这一部分山峡区域,因与下游整体的地形地貌差异性较大,为了保持地形地貌的完整性与统一性,故不划入汾河流域下游地区的研究范围。其次,本文在整理文献、统计数据时,虽尽可能全面地搜集史料,力求细致、完整,但是资料保存的有限性及史料记载的缺失或谬误仍不可避免。

[参考文献]

[1]邓云特.中国救荒史[M].上海:上海书店,1984.

[2]温克刚.中国气象灾害大典·山西卷[M].北京:气象出版社,2005.

[3]张杰.山西自然灾害史年表[M].太原:山西省地方志编纂委员会办公室,1988.

[4]程延江.山西气象志[M].太原:山西省地方志编纂委员会办公室,1985.

[5]储大文.雍正山西通志(卷一六三)[M].北京:中华书局,2006.

[6]赵景波,李艳芳,董雯,等.关中地区清代干旱灾害研究[J].干旱区研究,2008(6).

[7]段若笋,薛红平.临汾凹陷“火炉”气候的成因探析[J].山西师范大学学报(自然科学版),2011(4).

[8]赵淑清.明清时期汾河入黄段河道变迁的原因分析[J].三门峡职业技术学院学报,2009(2).

【责任编辑张琴】

[收稿日期]2015-12-08

[作者简介]王慧蓉(1989-),女,山西孝义人,太原师范学院汾河流域科学发展研究中心在读研究生。 王尚义(1955-),男,山西交口人,太原师范学院汾河流域科学发展研究中心教授,博士。

[基金项目]山西省高等学校哲学社会科学研究项目:《明清以来汾河流域旱涝灾害研究》(2011325)

[文章编号]1672-2035(2016)04-0018-04[中图分类号]K928.6

[文献标识码]A

The Spatial and Temporal Distribution of Drought in Fenhe River Downstream in Ming and Qing Dynasties

WANG Hui-rong,WANG Shang-yi

(ResearchCenterforScientificDevelopmentinFenheRiverValley,TaiyuanNormalUniversity,Jinzhong030619,China)

Abstract:Research on historical documents and data analysis of temporal and spatial variations of drought in the Fenhe River downstream in Ming and Qing Dynasties shows that on time scale, the drought occurs frequently and lasts long; The drought below level 2 has highest frequency, level 3 and level 4 relatively low; In mid and late Ming and Qing dynasties, severe and extreme drought occurs more frequently. On spatial scale, Linfen Basin center is the worst hit area while mountainous area around it and the areas flowing tributaries are relatively better. The area adjacent to estuary of the Yellow River is less affected.

Key words:Ming and Qing Dynasties; Fenhe River downstream; drought; distribution

国家社会科学基金后期资助项目:《历史流域学的理论与实践》(13FZS018)

【历史学】