构建“街区式”城市空间形态是破解交通拥堵难题的必然选择

文浙江工业大学 吴伟强 吴安琪 高雪峰

构建“街区式”城市空间形态是破解交通拥堵难题的必然选择

一、缓解大城市交通拥堵是新型城镇化建设的重点任务

治理大城市交通拥堵是世界性的热点和难点问题。交通拥堵是世界主要城市无一幸免的“城市病”,为最严重的社会问题之一,更是推进城市化的严重障碍。到1999年美国9l%的郊区官员认为治理交通拥堵是未来都市圈建设最严重的挑战。

我国自1986年上海推出汽车牌照拍卖制度以来,经历了30年的治堵历程,越来越多的城市加入治堵行列,政策措施层出不穷,投入巨大,收效甚微,拥堵非但未见缓解,雪上加霜,越治越堵,而且趋势走坏。目前,我国大城市交通拥堵程度居世界之首,全球30个最拥堵城市中我国占11个。2015年四季度我国364个城市交通数据显示,拥堵排名居前45位中84%城市创最高拥堵水平,并已蔓延至各种规模的城市,二、三线城市的拥堵程度纷纷超越一线城市,不少小城市也未能幸免,一些城市的交通处于瘫痪边缘。

日趋恶化的交通造成人口、资源和生态的严重矛盾,对此,国务院《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》将治理交通拥堵作为新型城镇化建设的重点任务,期望以此为基础,“发挥综合交通运输网络对城镇化格局的支撑和引导作用”。

二、宽马路和封闭化的城市空间格局严重制约城市交通治堵

国内不少人把我国城市交通拥堵的原因简单归结为交通供需失衡,即车多路少,指望以多建道路的方式来治堵,事实上斯·托马斯悖论早就证明了单纯依靠增加道路的方法治理交通拥堵,结果适得其反,因为机动车总是存在超过道路容量的倾向,必须辅之以其他方法,综合施策,立体治堵。更需要指出的是,就建路而言,也不应局限于增量,更重要的是建设模式。

道路交通的基本要素是路、车、人,特定空间中的路网系统是交通流的载体,道路流量与道路容量和机动车行驶速度成正比关系,提高道路容量未必能够增加道路流量,还取决于行驶速度,而对速度影响最大的是交通流冲突及其诱发的涟漪效应。因此,道路建设应该遵循交通管理的基本原理,第一原理是交通连续,各种规划、建设规范要以交通流顺畅为优先考虑原则,具体做法是:(1)根据交通流量均分原则,提高路网密度分散交通流,避免交通流过于集中在某一区域和时段。(2)根据抛物线原理,车道数过多会出现边际效益递减,适当压缩道路宽度,可防止过大交通流引发冲突。(3)根据交通流分离原则,是同一路段上的不同交通流各行其道,降低混合交通的压力。(4)根据时间距离准则实现交通流减量,出行者首要关注的是出行时间,而不是出行距离,为了缩短时间距离,应更多采取单行、绕行、循环等方法,降低机动车在一定空间距离上的等待时间。(5)根据最速曲线原理,两点之间的最短距离是直线段 ,但从一点到达另一点的最快路线却不是直线,而是曲线(见图1),据此,直线道路并不是最佳选择,“喜回旋,忌直冲”,可以避免正面冲击波。(6)优先权原则明确指出,有利于提升交通效率的政策措施优先使用,在道路建设方面也不例外。

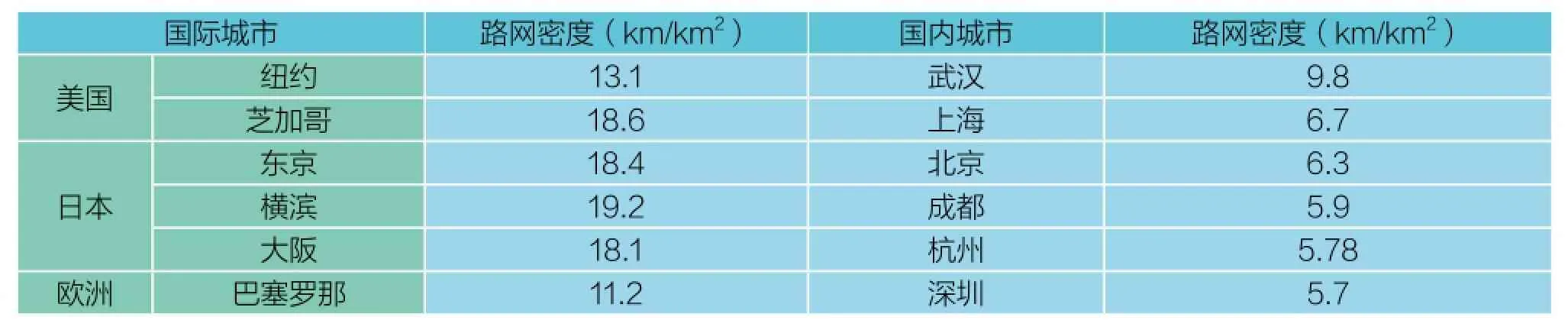

城市路网与建筑物等空间要素密不可分,国外城市大多采取“窄马路、小街区、不规则散点分布”的布局方式,城市室内和室外的界限消失,城市整体成为密布路网连接的连续建筑空间。而我国城市,受农耕社会中形成的“洞穴意识”的影响,并在强烈的“四合院情结”和“围墙偏好”主宰下,封闭的机关、事业单位、厂矿企业和大规模社区构成了城市的细胞;好大喜功、形象工程冲动、追求整齐划一以及一刀切的建设模式下,道路建设大多采用笔直大马路的形式;上述两者叠加的效应,我国城市的空间形态是宽阔的马路包围着一个个封闭大堡垒的棋盘式格局,建筑空间被隔断。受制于这样的城市空间形态,虽然道路长度和面积不断增加,路网密度严重不足,与发达国家差距极大。(图2、表1)

表1 路网密度国际比较

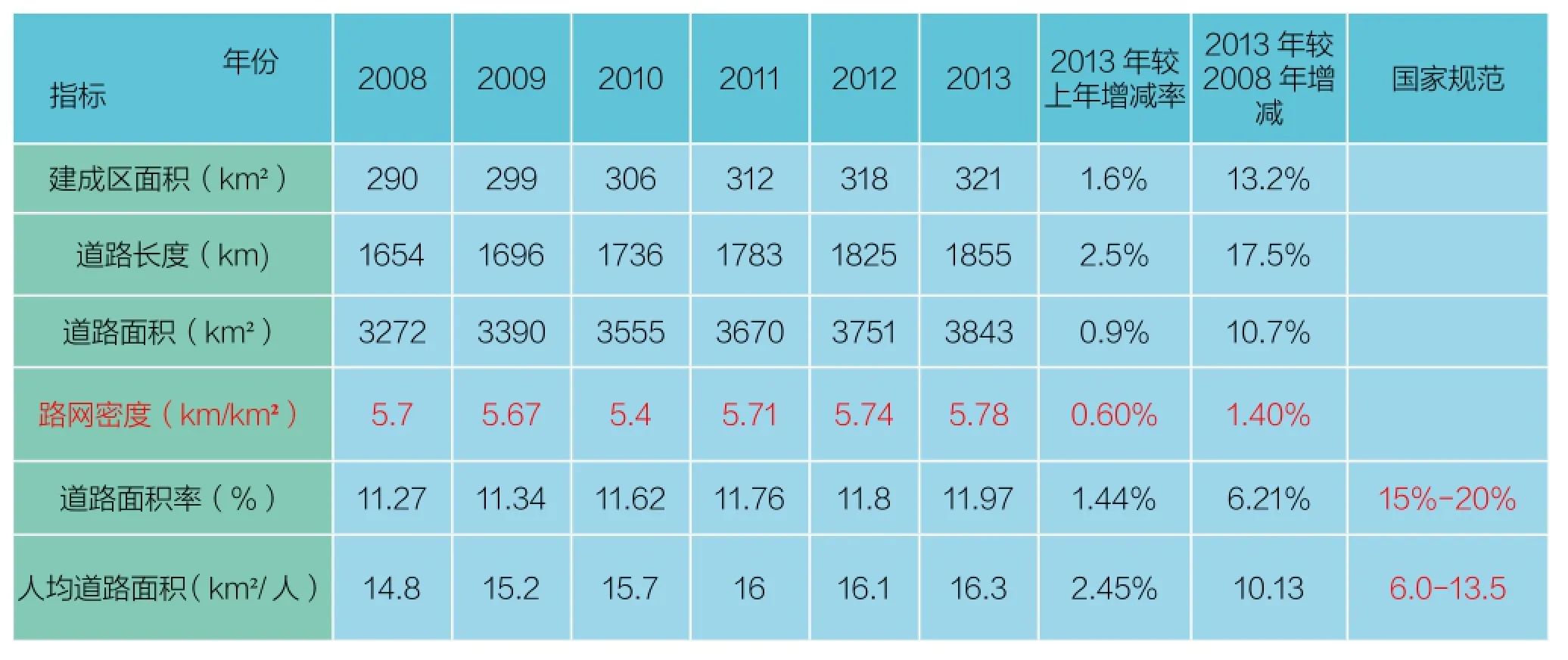

以杭州市为例,2008到2013年,道路长度增加了17.5%,道路面积增加了10.7%,但路网密度仅增加了1.40%,说明道路建设主要集中在增加道路容量上,路网系统的分流功能没有质的变化,道路面积率仅6.21%,远低于国家规范15%-20%的标准。(见表2)这样,随着机动车数量的不断增加,超量交通流汇集到为数不多的道路上,拥堵成为一种必然。据高德公司统计数据,中河高架等快速路和天目山路等主干道是常年最拥堵的道路。按照国际经验,一个城市应该有合理的道路等级结构,即快速路﹤主干道﹤次干道﹤支小路,呈金字塔型。占比最高的次干道和支小路广布于城市各个空间,承担最重要的分散交通流和交通流量均分的功能,提升通达性;深入末端的支小路更能提高城市交通的可达性,支小路的这种功能,类似于人身上的毛细血管,决定了生命有机体的活力。按照我国国家规范,快速路:主干道:次干道:支小路=0.4:0.8:1.2:3=1:2:3:7.5,支小路的比重应为其他道路的数倍之多。但由于我国城市采取大块土地出让、大规模建设、建成后封闭管理的模式,道路建设无法深入末端,不少城市的道路等级结构呈现倒金字塔型。杭州的道路等级结构为:快速路:主干道:次干道:支小路=0.18:1.23:0.46:3.7,次干道严重不足,虽然支小路达到国家规范的标准,但分布于住宅小区的次干道和支小路或已沦落为停车场,通行功能锐减,或因小区实施封闭化管理,基本丧失通行功能。问题更为严重是,从2013年开始,为了解决老小区停车问题,杭州大规模实施“老小区大封闭管理”工程,在这一过程中,不少街道和社区违反法律规定,将市政道路圈进小区实施停车收费。本就严重不足的次干道和支小路分流功能雪上加霜,杭州治堵十多年,越治越堵,成为全球最堵的城市之一,与此有高度的正相关性。

表2 杭州六城区城市道路指标统计表

在提高安全性和便于管理的名义下实施的各种封闭管理,迫使道路建设方式进一步追求道路历程的延长和面积的扩充,形成一种恶性循环,次干道和支小路通行功能日渐弱化,千军万马过快速路和主干道这两座独木桥,快速路和主干道不堪负重。因此,必须痛下决心重构城市形态,尤其是充分发挥次干道和支小路的分流功能并提高其通行能力,这样才能优化路网结构和完善路网系统。

三、构建“街区式”城市空间形态,加速完善路网系统

交通是城市物理空间的主要承载者之一,决定了城市的边界和空间形态,道路网络系统直接制约我国城市集约发展的水平、土地利用率和城镇基础设施的承载能力。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》决定以“街区式”的规划和建设方式,破解“宽马路、大封闭”带来的困境。街区式空间布局的最大优点,一是建筑物不规则散点分布,具有高度的差异性,充满生机与活力;二是道路密闭于建筑物之间,密度高,可达性极好;三是城市资源完全融合。街区式的核心就是打破城市内各种物理性要素的分割,实现公共空间的最大限度共享。就城市建成区的道路交通而言,如果对封闭空间实施街区式改造,就能充分发挥现有的道路资源,特别是支小路资源的潜力,缩短出行时间距离,提供更多的通行路径,减少交通流冲突,也能将各种公共服务(如公共交通系统)输送到末端。(图2)

毫无疑问,街区式改造需要改变落后的封闭意识,打破已有的固化利益格局,在此基础上,才能设计出完备的方案。我们认为切实可行的切入点,首先是从纠正违法行为开始,特别是原本开放的大规模老小区,以各种名义、各种方式实施大封闭管理,对于这种实质上侵占公共利益的行为,依法拆除围墙,使本属于全体市民的资源回归于市民,有法可依,合情合理。