汽车非甲烷有机气体排放测试方法和影响因素

张凡 高俊华 张仲荣

(中国汽车技术研究中心)

随着排放标准的逐步加严和污染物后处理技术的不断升级,轻型车国Ⅴ标准[1]和欧洲标准体系[2]规定的汽车尾气排放中HC,CO,NOx等常规污染物排放已经降低到较低的水平,而毒性更强的醇类、羰基化合物和芳香烃类等非常规污染物日益受到人们的关注。美国法规体系[3]中规定的非甲烷有机气体(NMOG)能够有效衡量汽车排放中常规和非常规的碳氢类污染物总量,也开始受到了国内环保部门和研究机构的重视。目前在国内并没有系统开展汽车NMOG排放测试技术的研究工作,也没有国内的文献涉及机动车尾气中NMOG测试,因此为了更好地推动国内汽车尾气排放的减排工作,文章针对汽车NMOG排放的测试方法和影响因素进行了研究。

1 NMOG定义和标准限值

1.1 NMOG法规定义

美国加州环保署空气委员会(CARB)颁布的加州非甲烷有机气体测试程序[4],将汽车排放的NMOG进行了细分,包括醇类化合物(ROH)、C2-C5碳氢化合物、C6-C12碳氢化合物及醛酮类化合物(RHO)等。京Ⅵ标准征求意见稿[5]中规定NMOG为除甲烷外,氧化和非氧化的气态碳氢化合物。

国内对于非甲烷总烃(NMHC)的定义,在环境检测中一直存在一定的争议,最早在HJ/T 38—1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》标准中,定义NMHC为除甲烷以外的碳氢化合物(其中主要是C2-C8)的总称,并且在标准规定的条件下,NMHC是指于气相氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计[6]。文献[7-8]认为非甲烷碳氢通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2-C8)。而按《大气污染物综合排放标准详解》中定义,NMHC为除甲烷以外所有碳氢化合物的总称,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。烃类物质在通常条件下,除甲烷外多以液态或固态存在,并依据其分子量大小和结构形式的差别具有不同的蒸气压,因而作为大气污染物的非甲烷总烃,实际上是指具有C2-C12的烃类物质[8-9]。在HJ604—2011《环境空气中总烃的气相色谱法》中总烃定义是,在该标准中规定条件下,用氢火焰检测器所测得气态碳氢化合物及其衍生物的总量,以甲烷计[10]。

ROH的定义为分子中含有跟链烃基或苯环侧链上的碳结合的羟基的化合物,其官能团为-OH。醇类主要作用于神经系统,对视神经有特殊的选择作用。未燃甲醇和乙醇是醇类燃料汽车尾气排放中最重要的非常规污染物之一。职业接触的空气中甲醇最高允许浓度(MAC)为 50 mg/m3,比汽油的 MAC=350 mg/m3要严格得多,因此一般会认为甲醇毒性大于汽油[11]。

RHO是醛类和酮类化合物的统称。醛类物质是醛基(-CHO)和烃基(或氢原子)相连而构成的化合物。汽车尾气排放的醛类物质一般包括甲醛、乙醛、丙烯醛、丙醛、2-丁烯醛、甲基丙烯醛、丁醛、苯甲醛、戊醛及己醛等。一般来说,甲醛和乙醛是尾气排放中最主要的醛类污染物,占全部醛类污染物排放量的70%~90%[12]。醛类污染物均为毒性物质,作为直接亲电的一类化合物,它们表现了一定的遗传毒性。酮类物质是羰基与2个烃基相连而构成的化合物。羰基是由1个碳原子和1个双键氧原子组成的2价基团。汽车尾气排放中的酮类物质一般包括丙酮、2-丁酮、2,3-丁二酮、2-戊酮及环己酮等。酮类物质主要具有对中枢神经系统的抑制和麻醉作用。一般认为,酮类的毒性低于醛类,但是高于甲醇。

1.2 NMOG标准限值

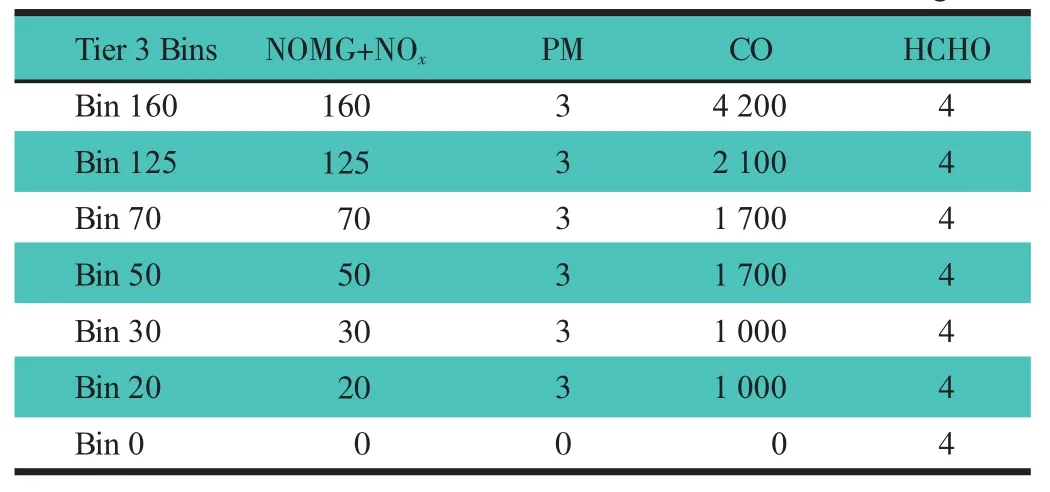

现阶段,针对NMOG排放,主要在美国法规体系中规定了限值。美国EPA自1993年开始对过渡期的低排放车辆(TLEV)、低排放车辆(LEV)、极低排放车辆(ULEV)及超极低排放车辆(SULEV)要求满足非甲烷有机气体的排放标准。美国从2017年开始实施Tier3排放标准,表1示出Tier3排放标准中在FTP(联邦测试循环)试验下15万英里(241 401.6 km)使用寿命周期内轻型车、轻型卡车和中型乘用车所有污染物按照认证Bins的排放要求[3]。

表1 Tier3 Bins排放标准 mg/mile

京Ⅵ标准的征求意见稿[5]分别对 M1,M2,N1,M3车型在 I型试验、FTP75,US06,SC03,HWFET 4 种循环下 NMOG+NOx的排放量给出了限值:43.5,74.6,43.5,43.5 mg/km。

2 NMOG排放测试方法

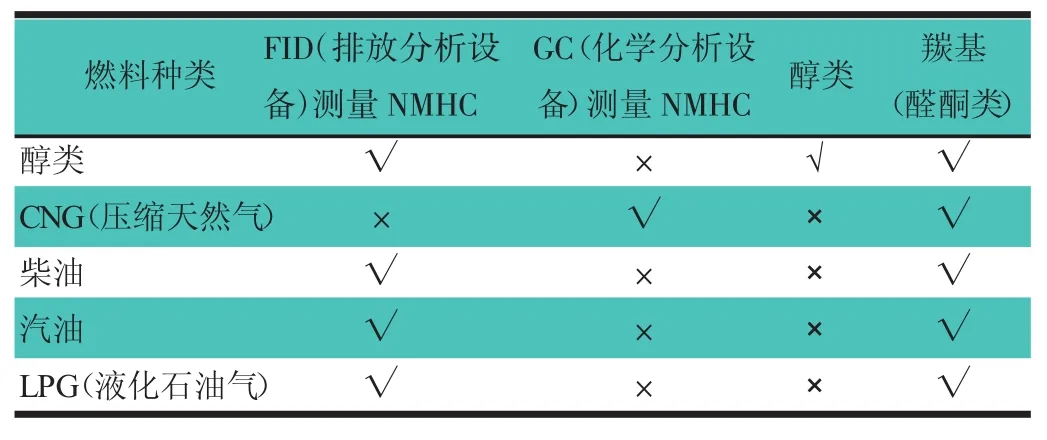

针对NMOG排放,美国EPA执行以燃料种类划分进行不同测试项目的要求,详细测试要求,如表2所示[4]。美国EPA的测试方法规定:使用排放分析设备(FID)测量NMHC时,使用传统分析方法。使用化学分析设备(GC)测量NMHC时,测量C2-C5碳氢化合物使用EPA Method No.1002方法,测量C6-C12碳氢化合物使用EPA Method No.1003方法;测量醇类时使用EPA Method No.1001方法,测量羰基(醛酮类)时,使用EPA Method No.1004方法。

表2 EPA对非甲烷有机气体的测试要求

2.1 NMHC测试方法

从表2可以看出,在美标中针对使用CNG燃料的汽车,NMHC排放测量需要使用GC方法,这与测量大气环境中的NMHC方法类似。而对于其他燃料汽车的NMHC排放,则直接使用排放分析设备自带的FID分析单元,这与国内汽车行业测试NMHC排放的方法是一致的。现阶段,还没有文献系统地比较FID和GC测量NMHC的结果差异,特别是针对CNG或LNG汽车。

EPA中的1002和1003方法[4]是使用专用的气体采样袋进行样品收集、密封、避光及低温保存,然后在气相色谱仪中使用不同的色谱柱和升温程序来分析C2-C5碳氢化合物(轻烃)和C6-C12碳氢化合物(中档烃)。GC分析方法虽然已经比较成熟,但是在国内的化学分析文献中还在大量讨论大气环境中NMHC测试方法的比较,因此仍然存在一定的争议。

目前中国各级环境监测站测定NMHC的方法主要是双柱双氢火焰气相色谱法,即通过1个气体进样口并联2个六通阀,并分别连接各自的色谱柱和FID检测器,只需1次进样就可同时测定气体中的总烃和甲烷的含量,两者相减即为NMHC的含量。如文献[13]用双柱双氢火焰离子化检测器同时进样气相色谱法分析气体样品中NMHC浓度的过程中,认为其采用的方法比现有方法的平行性更好、数据更准确且分析速度更快,各项指标大大优于现行标准HJ/T38—1999中的数据,且通过软硬件改进,解决了以前NMHC在分析中由于在时间上所引起的数据倒置及分析误差等问题。文献[14]也采用双气体进样阀及双氢火焰检测器的气相色谱对环境空气及污染源废气中的NMHC进行一次进样同时获得总烃和甲烷的分析创建方法研究,采用了安捷伦公司的Porapak Q和玻璃微球填料填充柱进行了试验。而文献[15]采用单一进样口六通阀进样,Parapak Q柱和空柱2根填充柱及一个FID检测器的气相色谱法测定无组织大气中甲醇、甲烷、总烃和非甲烷总烃的浓度。该方法能保持良好的重复性,相对标准偏差均小于2%,操作简单、灵敏且分离度好,具有较好的重复性和可靠的准确度。文献[16]在十通阀双柱进样单检测器的GC上进行研究,分析了条件、气源及定量方式对NMHC的准确度的影响,综合考虑了低基线响应和高灵敏度。文献[17]结合环境监测工作的实际情况,应用六通阀双柱双检测器气相色谱对NMHC进行了研究,比较了HJ/T 38—1999和HJ 604—2011对NMHC不同的测定方法的差异,建议NMHC以甲烷计更接近实际情况,认为用甲烷和丙烷所建立标准曲线的方法在定量NMHC方面是等效的,并指出了FID检测器响应与烃类化合物的CH键个数成正比,但对非烃类化合物的响应比较复杂。文献[18]研究了氧气对空气中甲烷和NMHC分析时的干扰。当气样中氧气浓度大于28.7%时,不能用国标气相色谱法测试总烃,总烃值应等于总烃峰值减去该气样的氧值。此外,不同于传统方法,文献[19]采用自动进样和气体分流技术,双柱双检测器气相色谱法测定了空气中的非甲烷,实现了非甲烷总烃的连续自动分析,同时一次进样即可得到甲烷和总烃的数据。文献[20]研究了采用柱切换反吹气相色谱法测定环境空气中的甲烷和非甲烷总烃,通过十通阀切换使甲烷与所有非甲烷烃类化合物彻底分离开,实现一次进样可直接测定甲烷和非甲烷总烃,消除双离子化检测器因灵敏度的差异引起的误差。

目前国内使用GC方法测试汽车尾气中NMHC排放的研究仅处于起步阶段,有代表性的是文献[21]借鉴了环境NMHC的气相色谱分析方法,使用十通阀双定量管取样、六通阀双气路的特殊反吹分析方法,实现了对天然气发动机排放物中甲烷和总碳氢化合物的直接、快速、准确检测。对于汽车排放测试工程师来说,由于缺乏必要的化学分析知识和实际操作培训,对燃用CNG车辆使用GC准确测量NMHC是比较困难的。

在表2的测试项目中,FID(排放分析设备)测量NMHC的要求最容易满足,在以往的轻型车排放标准中都是按该方法测量碳氢化合物的总量(THC)和NMHC,对于汽车行业从事排放测试的技术人员来讲设备及方法都非常熟悉。我国轻型车国Ⅴ标准[1]、京Ⅵ标准征求意见稿[5]和国Ⅵ标准征求意见稿[22],均对装有点燃式发动机的车辆(包括汽油和CNG汽车)要求测量NMHC,车辆排放中的NMHC采用带有FID原理的HC分析单元测量,其测量基本原理为HC分析单元中配有双路FID检测器,一路FID测量THC,另一路测量甲烷。测量甲烷的分析仪应是GC+FID型,或非甲烷截止器(NMC)+FID型。用甲烷气体标定,以碳原子C1当量表示。测量甲烷的FID检测器前安装有非甲烷截止器或色相色谱柱,其基本功能类似一个催化器或分离器,将非甲烷碳氢进行转化或分离,保证在特定时间内只有甲烷进入FID检测器,NMHC的值为THC测量值与甲烷测量值的差值。使用非甲烷截止器(NMC)+FID型分析仪测量NMHC的准确性取决于非甲烷截止器的转化效率,一般要定期通过乙烷气体检查非甲烷的截止效率,乙烷被甲烷截止器转化的效率要求超过98%,另外影响NMHC结果的另一关键因素是FID的甲烷响应系数,该响应系数也需要定期检查。

2.2 醇醛酮类测试方法

EPA中的1001方法[4]是采用装有去离子水或纯净水的玻璃管(15 mL)收集目标醇,而且玻璃管采集时需要进行冰浴。然后将样品溶液直接向气相色谱仪进样,得到醇类燃料汽车尾气中的未燃甲醇和乙醇排放值。1004 方法[4]是使用含酸化 2,4-二硝基苯肼(DNPH)溶液的玻璃管或DNPH柱来收集样品,样品中经酸化的醛酮类化合物与DNPH反应,生成稳定有颜色的腙类衍生物。加入乙腈洗脱采样管,并将洗脱液收集于5 mL容量瓶中用乙腈定容。然后将样品溶液自动向高效液相色谱仪(HPLC)进样,得到汽车尾气中的醛酮类化合物排放量。

由于EPA规定的NMOG测量方法具有一定的局限性,采用EPA方法在醇类和羰基(醛酮类)测量过程中也会出现一定的应用难度,大部分文献在研究燃烧不同油品的车辆NMOG排放的测量过程中,并不完全采用EPA的方法。如文献[23]在评价汽油添加醇类燃料对汽油车排放的影响时,声称采用修改过的EPA Method No.1001测量尾气中的未燃醇,使用修改的EPA Method No.1004测量排气中的醛酮类化合物,但没有给出上述方法的具体修改细节。文献[24]在评价汽油属性对轻型车排放影响的研究报告中也采用了与EPA Method No.1001,1002,1003,1004 相近的方法测量NMOG,但也没有给出方法的详细描述。文献[25]采用自制或文献[4]的方法对燃烧天然气和汽油的轻型车进行了VOCs和醛酮的比较分析。文献[26]针对汽车排放中羰基化合物浓度较低的问题,使用4-氰基-2-甲氧基苄羟胺(CNET)作为吸附剂替代DNPH,能够有效降低HPLC测量中羰基化合物的检测限。同时,使用低温环境[27]进行采样能够提升聚合物的稳定性,保证醛类物质长时间测量的一致性。通过改进的测量方法,能够大幅提高尾气中羰基化合物测量的精度。更有研究人员直接抛弃了EPA的NMOG分析方法,如文献[28]认为采用EPA以及CARB的方法分析醇类汽车尾气中的醇类及NMOG,没有在线性分析过程需要很长时间,而且整个过程需要手工参与的环节多,故采用光谱气体分析仪对乙醇车辆进行了排放测量,结果显示用光谱分析汽车排气中的醇类及NMOG的线性及敏感度等指标比EPA的NMOG测试方法好。

现有文献没有关于NMOG分析方法建立过程的报道,而且在文献中大多没有进行误差分析和确定每个方法的测量不确定度。只有文献[29]利用2000—2009年生产的21个车型共68辆车,对600多次FTP冷起动循环NMOG排放结果进行了测试分析,分析结果显示,使用EPA的NMOG测试方法得到的95%的NMOG测试结果的误差为-0.005 9~0.008 9 g/mile,对部分车辆按LA92、US06和高速公路燃油经济性测试循环也进行了测试,测试结果与FTP循环的测试结果相关性很好,只是随着NMOG测量值的增大,NMOG的测量误差增至0.010 g/mile左右。

总的来说,针对NMOG排放的测试,大多数研究都以EPA规定的4种方法作为基础,进行方法的创新和改进,但是都缺乏建立NMOG分析过程的质量控制体系和测试方法的不确定度分析。

3 NMOG排放特性和生成机理

汽车尾气中的NMOG排放不同于环境空气的NMHC,除燃油或燃气影响因素外,汽车尾气的NMOG存在高温、高湿、高烃类及化合物种类复杂等特点,因此在取样、分析及定量等环节都比环境空气及固定污染源的NMHC存在更多困难。其次由于汽车尾气的NMOG成分和燃油、燃气的许多成分都相同,而且在燃烧室的燃烧(化学反应)复杂,因此研究其生成机理和来源也非常困难。文献搜索过程中没有发现对机动车NMOG总体生成机理的研究,但是有研究对NMOG的某些主要组分的变化规律进行了探讨,如烷烃、烯烃、芳香烃等NMHC和羰基、醇类等OHC(碳氢氧化物)。

文献[30]采用Summa罐采样,VARIAN 3400型气相色谱仪(FID)进行定量、GC-MS进行辅助定性,对5种国产小汽车尾气NMHC排放特征进行了研究,和美国相比,国产小汽车C4-C7烃的排放比例较高,而C2-C3烃排放比例较低。文献[29]对68辆车分别使用E0,E10,E20燃料时的600多次冷起启循环NMOG排放结果进行了统计分析,结果表明燃料中乙醇含量对OHC中醇类和醛类成分有正相关影响,同时使用线性拟合的方式推导出NMOG/NMHC比例与乙醇含量的相关性。文献[31]在1台三菱4缸发动机上燃用B20燃料,试验结果表明,甲醛和乙醛占全部醛类排放量的75%。与柴油相比,B20醛类的排放量下降明显,甲醛减少量达23%。文献[32]在1台直列6缸重型柴油机上燃用蓖麻油生物柴油,试验不使用后处理排放控制装置,发动机稳定工作在1 500 r/min,随着柴油中生物柴油掺混比的增加,单环芳香烃的排放量相对于燃烧柴油呈现不断下降的趋势。文献[33]使用不同的DOC+SCR后处理系统方案,重点研究了排气温度、催化剂成分、发动机原排成分等因素对后处理系统后排气中NMHC含量的影响规律,并且对冷起动瞬态过程中后处理系统前后的NMHC含量进行了对比分析。文献[34]使用不同带催化涂层的HC捕集器分别装在连续式反应器和汽油车上进行燃用乙醇汽油燃料的排放试验,细致分析了后处理系统的吸附作用和氧化功能对排气中NMHC、乙醇、乙醛等NMOG主要成分的影响规律。美国国家可再生能源实验室使用16辆普通汽油车(1999—2007年款)进行了LA92驾驶循环的排放试验,研究表明汽油中乙醇比例(不大于20%)的增加将导致NMHC和CO排放降低,乙醇和乙醛排放增加,NMOG和NOx没有显著变化。乙醇比例对NMOG排放的影响作用与发动机功率/质量比相关[35]。针对E85灵活燃料车,文献[36]分别使用了傅里叶变换红外光谱法和冲击瓶采样(美国标准化方法)对乙醇排放量、使用了傅里叶变换红外光谱法和DNPH采样对乙醛排放量进行了分析,并研究了乙醇的FID响应系数和2种测试方法的差异。文献[37]使用气相-质谱联用仪测量了乙醇汽车尾气排放中的乙醛和芳香烃化学物排放。研究表明,尾气中的醛酮类排放不仅与燃料中的醇类含量有关,而且受到燃烧温度和空燃比的影响。文献[38]使用气相色谱-氦离子化快速检测方法的研究表明,E10和E20的甲醛、乙醛和乙醇排放随乙醇掺混比的增加而增加,而E85的甲醛、乙醛排放增幅略小,乙醇排放却大幅增加,三效催化器对乙醛、乙醇排放的转化效率均在75%以上,但对甲醛的转化效果不佳。文献[39]利用气相色谱技术研究表明,随着乙醇掺混比的增大,苯排放明显降低,对甲醛排放也有改善作用,但排气中的乙醛和未燃乙醇浓度却相应增加。三效催化器对苯和甲醛的净化效率较高,而对乙醛和乙醇的净化效率相对较低。文献[40]的研究表明,随着燃料中乙醇比例的增加,芳香烃和戊烷排放量明显降低,未燃乙醇排放随乙醇比例的增加显著上升,醛类的排放虽然都不高,但乙醇成分的加入会使其浓度升高,常规三效催化器对芳香烃、甲醛、乙醛以及未燃乙醇的转化效果显著。

总的来说,文献中的研究主要是考虑单一影响因素(如燃料成分和后处理系统转化效率等)对NMOG部分成分(如醛酮类、醇类、芳香烃类和NMHC等)的影响规律,还未发现全面分析机动车NMOG中主要成分生成机理和影响因素的研究。燃料中醇类含量对OHC中醇类和醛类有正相关影响,甲醇(乙醇)比例的增加将导致甲醇(乙醇)和乙醇(乙醛)排放增加。中低比例醇类燃料的掺烧,NMHC略有下降,NMOG没有显著变化。对于经过优化的高比例醇类燃料发动机,NMHC和CO排放降低,虽然醇类和醛类排放增加,但是NMOG也有下降的趋势。醇类比例对NMOG排放的影响作用与发动机功率/质量比相关。使用线性拟合方式,可以推导出NMOG与NMHC排放线性相关。NMOG与NMHC的比值随着醇类比例的增加而增加。三效催化器对NMHC排放的转化效率很高,但醇类和醛类污染物在三效催化器上的转化效率则没有统一的结论。一般来说,随着生物柴油掺混比增加,NMHC和醛类排放值略有减小,NMOG呈现下降的趋势。

因此,为了更好地分析汽车NMOG的排放特性,需要结合发动机的燃烧分析模型理论以及燃烧化学的理论模型,研究发动机原排中NMOG随发动机工况和燃烧特性影响的变化规律以及NMOG中主要成分在后处理系统中的转化特性,初步揭示机动车NMOG产生的机理,从而为抑制NMOG生成提供理论基础。

4 结论

1)NMOG包括NMHC,ROH,RHO等部分。

2)针对NMOG排放的测试,大多数研究都以EPA规定的4种方法作为基础,进行方法创新和改进,但是都缺乏建立NMOG分析过程的质量控制体系和测试方法的不确定度分析。

3)燃料中醇类含量对OHC中醇类和醛类有正相关影响,NMOG与NMHC的比值随着醇类比例的增加而增加。三效催化器对NMHC排放的转化效率很高,但醇类和醛类污染物在三效催化器上的转化效率则没有统一的结论。