欧洲激进左翼政党的政府参与及其政策影响力

——政党联盟理论的视角

王聪聪

欧洲激进左翼政党的政府参与及其政策影响力

——政党联盟理论的视角

王聪聪

从政党联盟理论来看,欧洲激进左翼政党的激进左翼意识形态和选举政治实力,是其他主要政党选择激进左翼政党作为联盟伙伴的重要影响因素。欧洲激进左翼政党进入政府,一方面是为了实现职位和政策目标,另一方面也希望通过执政提升政党形象和政治合法性。政府中的激进左翼政党通过充当社会民主党的“左翼良知”,减缓或抑制了政府的新自由主义政策。但欧洲激进左翼政党所取得的政策成就大部分是“防御性”的,很难对总体性政治施加任何实质性影响。此外,加入联盟政府也给欧洲激进左翼政党带来了政治考验,如选举挫败、政治妥协、组织机构的压力等。如何将自己的理想主义目标转化为现实,是欧洲激进左翼政党面临的重大挑战。

欧洲;激进左翼政党;政党联盟;外围政党;政府参与

20世纪80年代末、90年代初的苏联东欧剧变,曾重挫世界社会主义运动以及欧洲各国共产党。随后,各国共产党掀起了以调整政党意识形态和组织结构为主要内容的全面政党革新。经过二十多年的发展,欧洲的激进左翼力量逐渐恢复,很多国家的激进左翼政党已成为国内政坛的重要政治力量,甚至达到权力顶峰——进入政府执政。莫根斯·彼得森曾提出的“政党生命周期”(partylifespan)理论*[德]斐迪南·穆勒-罗米尔、[英]托马斯·波古特克主编:《欧洲执政绿党》,山东大学出版社2012年版,第3页。,认为政党会经历一个从出生到消亡的生命周期,即幼儿、青年、成年和老年阶段,需要跨越宣布门槛(thresholdofdeclaration)、准许门槛(thresholdofauthorization)、代表权门槛(thresholdofrepresentation)以及重要性门槛(thresholdofrelevance)*宣布门槛,即一个团体宣布参加选举。准许门槛,即一个政党为了参加选举而必须满足的法律规范要求。代表权门槛,即一个政党为了获得全国议会席位而必须突破的界限,其中选举制度(多数制或比例制选举法)是影响小政党能否进入全国议会的重要因素。重要性门槛,即小政党(尤其是作为全国执政联盟伙伴)进入政府,以及对政府组成和政府政策产生的影响。。

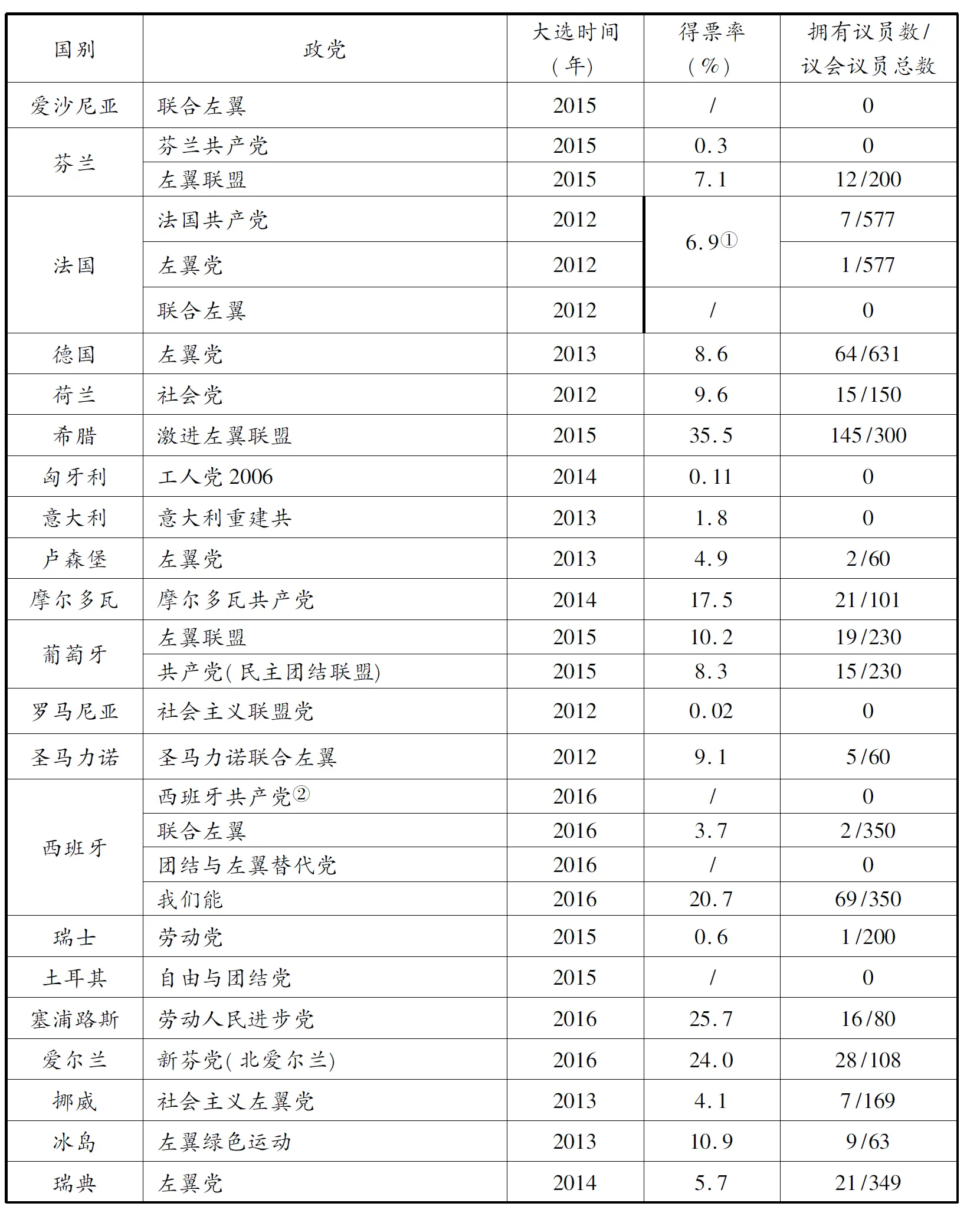

根据这一理论,我们可以对欧洲激进左翼政党*本文所指的欧洲激进左翼政党,即在政治光谱中定位于社会民主党左侧的左翼政党,从范围看,主要包括三部分政党:一是欧洲政党——“欧洲左翼党”(European Left)的27个成员党;二是进入欧洲激进左翼的欧洲议会党团“欧洲联合左翼——北欧联合左翼”(The Confederal Group of the European United Left—Nordic Green Left ),但并未加入“欧洲左翼党”的主要激进左翼政党,这里主要指塞浦路斯劳动人民进步党、捷克波希米亚和摩拉维亚共产党、爱尔兰新芬党、希腊共产党、荷兰社会党、葡萄牙共产党、西班牙“我们能”等7个政党;三是未加入“欧洲左翼党”也未进入“欧洲联合左翼——北欧联合左翼”党团的北欧绿色左翼政党,这里主要指挪威社会主义左翼党与冰岛左翼绿色运动党。本文的研究对象涉及36个欧洲激进左翼政党。进行大概区分。欧洲大部分激进左翼政党都通过了宣布门槛和准许门槛,但依然有很多政党没有跨越代表权门槛(表1),未能成功进入全国议会,如奥地利共产党、保加利亚左翼党等。一些政治实力相对较强的激进左翼政党,如法国共产党、德国左翼党、芬兰左翼联盟,在20世纪90年代就跨越了代表权门槛,进入全国议会。在已通过代表权门槛的激进左翼政党当中,有7个政党分别在20世纪90年代末和21世纪初通过了重要性门槛,芬兰左翼联盟、法国共产党、意大利重建共、塞浦路斯劳动人民进步党、挪威社会主义左翼党、冰岛左翼绿色运动、希腊激进左翼联盟先后作为联盟伙伴或主导政党进入全国政府参政或执政。

表1 欧洲激进左翼政党最近一次国内大选结果及议员情况

资料来源:http://www.parties-and-elections.eu,资料更新日期:2016年6月6日。

说明:“/”表示无选举数据。

①2012 年法国大选,法国共产党、法国左翼党以及法国共同党(Together) 组成的“左翼前线”选举联盟获得6.9%的选票和10个议会席位,三个政党分别获得7个、1个和2个议席。

②西班牙共产党,作为西班牙“联合左翼”党的一部分参加国内大选和欧洲议会大选。

欧洲激进左翼政党的政府参与引起不少学者的关注,理查德·邓菲和蒂姆·贝尔最早对欧洲激进左翼政党在政府中的执政表现进行了全面、系统的研究*Richard Dunphy and Tim Bale, “The Radical left in coalition government: Towards a comparative measurement of success and failure”,Party Politics, 2011, 17(4): 488-504.;卢克·马奇在《欧洲激进左翼政党》一书中,分析了政府中激进左翼政党的政策影响*[英]卢克·马奇:《欧洲激进左翼政党》,社会科学文献出版社2014年版,第318-324页。;邓肯·麦克唐纳和詹姆斯·纽厄尔则从“外围政党”的研究视角出发,比较分析了欧洲激进左翼政党和欧洲激进右翼政党这两类政党在政府中的战略定位以及参与政府的得失*Duncan McDonnell, James L. Newell,“Outsider Parties In Government In Western Europe”, Party Politics, 2011.17(4): 443-452.。概括而言,国内外学术界对以下问题的研究还相对薄弱:一是作为传统的反体制政党,欧洲激进左翼政党为什么选择参加政府;二是激进左翼政党在政府中选择怎样的政策立场,其政策成就如何;三是参与政府对激进左翼政党带来怎样的政治影响。基于学界对欧洲激进左翼政党的研究成果,本文从政党联盟理论出发,结合激进左翼政党最新的参与政府经历,试图对其参与政府的行为进行全面分析,并进而阐释激进左翼政党在政府中的政策影响力,以及参与联合政府的政治得失。

一、政党联盟理论和激进左翼政党的政府参与

从广义上讲,政党联盟理论主要是指对政党联盟的组建、维持、终结的研究。正如威廉·赖克所指出,根植于理性选择理论的联盟理论,试图解释政党的政治行为,即政党联盟如何形成、如何维持,以及如何瓦解*William Riker, The Theory of Political Coalitions, New Haven: Yale University Press,1962.。就政党联盟的组建而言,首先,职位目标和政策目标是两个极其重要的变量,政党可能为了获得“职位”或为了以更有利的位置来实施政策而加入联合政府。其次,多党制下的“最小获胜联盟”*政党数量不会超出组建一个多数党政府所必需的数量,这类联合政府被称为“最小获胜联盟”。(minimalconnectedwinning),也是解释联盟政府形成的一个重要维度。但一些学者指出,“最小获胜联盟”不足以完全解释政党在是否参加政府问题上所做的考量,它忽视了制度性的限制要素,如组成联盟政府的政党的意识形态、政党之间的历史关系、政党的政治文化等,即单纯数量上的可能性不必然导致联盟的成功组建*Jonathan Olsen, Dan Hough. “ Don’t Think Twice, It’s Alright:SPD-Left Party/PDS Coalitions in the Eastern German Länder”. German Politics and Society, 2007,25(3),pp:1-24.。因此,建立在理性选择理论基础上的政党联盟理论,也通过其他理论如路径依赖理论,而不断得到修正和补充。

与美国两党制下的政府组建不同,欧洲各国大部分是多党制下进行政府组建,其政府组成形式包括单一政党政府、少数党政府、“最小获胜联盟”联合政府、“超大型”联合政府*这种联合政府所包含的政党数量超出组建议会多数党政府所必需的政党数量。等,而联合政府是最普遍的政府组成形式。政党联盟理论有助于理解欧洲主要政党选择具有共产党背景的激进左翼政党作为政府联盟伙伴*在大部分情况下,欧洲激进左翼政党在国内政坛的力量相对弱小,只是作为联合政府的一部分。这里的例外是希腊2015年的左翼政府和塞浦路斯劳动人民进步党。2015年齐普拉斯带领的希腊激进左翼联盟获得最多选票,拥有组阁权;塞浦路斯劳动人民进步党也拥有最多选票,是国内大党。,以及理解曾排斥政府参与的激进左翼政党调整其对政府的战略立场。

冷战期间,由于资本主义和社会主义两大阵营的对峙以及其他政党对共产党的敌视,除个别政党*法国共产党曾在二战结束后短暂地进入联合政府执政(1944-1947年);芬兰共产党(芬兰左翼联盟的前身)是一个特例,该党曾在1944、1966、1975、1977年参加全国联合政府。以外,大部分激进左翼政党都未被邀请参加全国政府。冷战结束后,随着国际、国内形势的变化,特别是欧洲激进左翼政党参与政府立场的战略调整,越来越多的激进左翼政党开始参加全国政府,或以议会外支持的形式参政(表2)。意大利重建共和共产党人党,分别于1996、1998年支持当时的保守党政府和中左政府。2006年大选后,重建共和共产党人党加入了由13个政党所组成的“第二普罗迪联盟政府”,但这一大联盟政府只持续了2年。2008年10月,重建共因投票反对政府的预算方案,导致普罗迪政府失去议会多数。1997年,法国共产党参加了由法国社会党、绿党、左翼激进党以及公民运动等政党所组成的“多数左翼政府”(1997-2002年)。2004-2008年期间,西班牙联合左翼曾作为少数派支持政府。希腊共产党和左翼运动生态联盟也曾于1989-1990年短暂执政。芬兰左翼联盟从1995年开始,连续参加两届由社会民主党、保守的国家联盟党、绿党等所组成的“彩虹政府”(1995-2003年),这也是芬兰历史上激进左翼政党与保守党第一次处于同一政府之中。挪威社会主义左翼党曾在1994年作为议会外力量支持政府,2005年大选后连续参加两届“红红绿”政府(2005-2013年)。在欧洲经济危机的背景下,冰岛的左翼绿色运动党参加了2009-2013年的全国政府。在北欧,瑞典左翼党一直未能进入全国政府,只是作为少数派支持了1998-2002年和2002-2006年的政府。

从欧洲激进左翼政党参加政府的情况看,主要政党选择激进左翼政党作为执政伙伴的影响因素主要有三个方面*对欧洲左翼党进入政府的影响因素,本文参考欧洲绿党执政的影响因素分析,详见郇庆治:《欧洲执政绿党:政策与政治影响》,载《环境政治:国际比较研究》,山东大学出版社2007年版,第188-205页。:

第一,激进左翼政党的左翼意识形态。在联合政府的组建过程中,激进左翼政党的左翼意识形态是影响其他政党选择的重要因素。从表2可以看到,欧洲激进左翼政党参加的都是中左政府或左翼多数政府,无论是意大利的“橄榄树”中左联盟、法国的“多数左翼政府”,还是挪威的“红红绿”政府。法国共产党、意大利重建共和共产党人党,都是在大选前与其他政党组建了左翼选举联盟。而在北欧的芬兰、挪威、冰岛,国内的社会民主党在大选中赢得相对多数席位,为左翼党进入政府创造了条件。如挪威2005年大选中,延斯·斯托尔滕贝格领导的挪威工党以32.7%的选票取得选举胜利,组建了包括挪威社会主义左翼党和中间党在内的“红红绿”联盟*这是二战以后挪威工党领导的第一个联合政府(此前都是工党单独执政),也是近20年来挪威第一个绝对多数政府,还是包含激进左翼政党的第一个联合政府。。在工会的强烈影响下,芬兰社会民主党在1995年的大选胜利后与左翼联盟及绿党等组建了“彩虹联盟”政府。

表2 欧洲左翼党的政府参与情况(1996-2013年)

资料来源:部分来源于LukeMarch, Contemporary Far Left Parties in Europe,Berlin:Friedrich-Ebert-Stiftung, 2008.p.18. 笔者在此基础上根据政党选举最新数据整理而成。

第二,激进左翼政党的政治实力与执政经验。激进左翼政党的选举政治实力,特别是其在国内大选中出色的选举政治表现,是进入全国政府的前提条件。除法国、意大利在选举前确定选举联盟外,其他国家在大选后联盟政府的组建与谈判中,政党在大选中的选举成绩、之前的参与议会经历与进入政府经历,都是进行执政联盟伙伴选择的极其重要因素。挪威、芬兰、法国、冰岛等国的激进左翼政党都拥有相对较高与稳定的选举结果和议会实力。如2005年挪威大选中,社会主义左翼党就获得8.8%的选票和议会中的15个议席;2009年大选中,该党获得6.2%的选票和议会中的11个议席。

第三,激进左翼政党对形成“最小获胜联盟”政府的必要性。在意大利、挪威、冰岛等国的“最小获胜联盟”政府中,只有冰岛的左翼绿色运动党具有平衡联盟伙伴的政治影响,其他欧洲国家的激进左翼政党在国内政府组建中并不具备关键性地位。2009年冰岛大选中,社会民主党获得29.8%的选票和议会中的20个席位;传统大党独立党获得23.7%的选票和议会中的16个席位;进步党获得14.8%的选票和议会中的9个席位;而左翼绿色运动党获得21.7%的选票和议会中的14个席位。因而,为了避免大联合政府,左翼绿色运动对社会民主党来说就是最佳的搭档选择。整体而言,除非激进左翼政党在大选中获得多数选票和议会中的多数席位,拥有组阁权力,如希腊激进左翼联盟,在其他执政联盟政府中,激进左翼政党总体上很难左右联盟伙伴命运,处于“被选择”的弱势地位,这与欧洲绿党在联盟政府谈判和进入政府的境遇相似。相关研究指出,绿党在联合政府中也缺乏平衡干预的实力,以及根本性影响政府组合选择的实力*郇庆治:《欧洲执政绿党:政策与政治影响》,载《环境政治:国际比较研究》,山东大学出版社2007年版,第188-205页。。

二、欧洲激进左翼政党参与政府的动因

与右翼民粹主义政党、绿党、地方性政党等“外围政党”一样,大部分激进左翼政党都处于政治谱系的边缘地位,规模和影响力相对较小,因而在选择是否加入政府方面会面临两难困境。邓肯·麦克唐纳和詹姆斯·纽厄尔指出,这一两难抉择主要表现在:一方面,如果激进左翼政党继续定位于社会运动或反体制政党,强烈反对主流政党的政策和意识形态,将承担较大的政治风险,甚至沦为选民眼中的不相关政党;另一方面,如果激进左翼政党选择加入执政联盟,则不可避免地会与联盟伙伴进行政策妥协,而很有可能因为在执政过程中的某些关键性妥协,在核心选民中丧失可信度*Duncan McDonnell, James L. Newell. “Outsider Parties In Government In Western Europe”, Party Politics,2011, 17(4):443-452.。

对欧洲大部分激进左翼政党而言,参加全国政府的原因主要包括:

第一,职位目标。参加政府即意味着政党可以获得政府中的“部长职位”,控制某个特定政策领域的政策创制权,推动相关政策法规的落实。

第二,政策目标。从现实层面看,处于政府中的政党比反对党更容易实施本党的核心性政策。一方面,激进左翼政党可以通过参与全国政府,来实现其经济和社会政策、教育政策、和平政策等目标,特别是其社会正义的诉求。另一方面,正如卢克·马奇所指出的,激进左翼政党可以在联合政府中充当社会民主党的“左翼良知”,以自己的政策议程减缓或者抵制政府的新自由主义政策或紧缩政策,从而引导政府政策重心的左移*[英]卢克·马奇著,《欧洲激进左翼政党》,社会科学文献出版社2014年版,第321页。。

第三,合法性目标。激进左翼政党进入联合政府执政,一方面可以消除民众对激进左翼政党的认识偏见,即认为他们只是无组织的理想主义者或反对派,将破坏或削弱其所在的政府*Richard Dunphy and Tim Bale, “The Radical left in coalition government: Towards a comparative measurement of success and failure” , Party Politics, 2011, 17(4): 488-504.;另一方面也可以获得其他主流政党的认可,增强其政治合法性,维护其负责任的、可信赖的执政伙伴的政治声誉。

当然,必须指出的是,并不是所有的激进左翼政党都将参与政府作为一项重要战略。艾伦·韦尔认为:“某一政党若在某一政策领域所持的主张特别独特,而这一主张看起来又是它吸引选民支持的基础,如果它的合作伙伴不接受这一主张,那么政党可能不会参加联合政府。对这类政党来说,做一个‘有原则’的反对派对保护它的选举支持以及本党党员的议员职业是一项更好的战略。”*[英]艾伦·韦尔:《政党与政党制度》,北京大学出版社2011年版,第323页。为了维持其独特的身份认同和选民基础,希腊共产党和葡萄牙共产党坚持“有原则”的反对派立场,并不热衷于参与政府。

三、欧洲激进左翼政党参与政府的策略选择与政策影响力

如何在政府中进行战略定位,如何对政府中不同政策领域的政策作出回应,是否应该保留激进的政策诉求,直接关系到激进左翼政党在政府中的政策形象以及对政府政策的影响。从各国激进左翼政党的执政表现来看,法国共产党、意大利重建共在政府中更多地采取了反对派立场,或者说“两面派”的策略;而以芬兰左翼联盟、冰岛左翼绿色运动等为代表激进左翼政党,则更多地采取了“政治合作主义”的立场。例如,意大利重建共曾在2007年组织了抗议其所在政府的国防政策的示威游行,而挪威社会主义左翼党也在参与政府早期批评政府的外交与军事政策。但这种“一只脚在里面,一只脚在外面”的战略选择,具有很大的风险性,不仅容易造成党内分裂,损害党内团结,而且很容易导致选民的疏离,塑造“不负责任的和业余的政党”形象。因而,对欧洲激进左翼政党来说,除非有明确的不可触碰的政治底线,联合政府中的反对派立场只是次优选择。

由于政治实力的悬殊,联盟政府中激进左翼政党的谈判能力以及部长职位的选任通常也受到局限。与绿党类似,激进左翼政党在联盟政府中经常充当相对次要的角色,获得非核心性的部长职位。例如,芬兰左翼联盟在第一届“彩虹政府”中,出任文化、青年和运动部部长以及医疗和公共服务部部长;在第二届政府期间,芬兰左翼联盟成员担任财政部副部长,主管住房税和欧洲预算政策,以及城市和地区事务部部长。相对受限的部长职位选择,一定程度上影响了欧洲激进左翼政党核心经济、社会政策目标的实现。虽然欧洲激进左翼政党通过参与政府取得了一些政策成就,如抑制了所在政府的“进一步新自由主义化”,落实了一些市场政策、社会分配政策,有效地打击了极右翼势力,增加了政党的合法性,摆脱了政治孤立地位。但总体而言,诚如理查德·邓菲所分析的,激进左翼政党的大部分政策成果都是“防御性”或者“消极意义上的”*Richard Dunphy, “ In search of an identity: Finland’s Left Alliance and the experience of coalition government”, Contemporary Politics, 2007, 13(1):38-55.。

欧洲激进左翼政党在联合政府中所取得的并不明显的政策成就以及对政府决策相对较弱的影响力,原因是多方面的。

第一,欧洲激进左翼政党面临其他小规模政党同样的发展困境,即在联合政府中需要与大党一起承担制定政策的责任,但却拥有极少的权力来影响政策制定。斐迪南·穆勒—罗密尔与托马斯·波古特克在对欧洲执政绿党的研究中指出:“绿党在内阁中的政治重要性是有限的,几乎仅限于环境相关的政策,很难对总体性的政治施加任何实质性影响。”*[德]斐迪南·穆勒-罗密尔、托马斯·波古特克:《欧洲执政绿党》,山东大学出版社2005年版,第42页。政府中的激进左翼政党面临同样的尴尬,作为执政伙伴中的小政党,更多情况下需要依从于政治实力更强和从政经验更丰富的社会民主党。激进左翼政党实现自己目标的行动范围由于在政党联盟中的弱势地位而受到限制,无论是较为激进的和平主义政策目标,还是社会福利、反对私有化的政策目标,在大联合政府中都很难坚持。如在第一届“彩虹政府”中,芬兰左翼联盟就未能阻止政府关于削减失业者住房补贴、失业津贴和养老金政策的实施。

第二,欧洲激进左翼政党很难向公众传达其参与政府的成就,而媒体也通常将政府的经济和社会政策成就归结于社会民主党而非激进左翼政党。首先,在多个政党参与的联合政府中,很难判定某一政策是特定政党影响的结果;其次,由于意识形态和政策目标的相近性,激进左翼政党的核心政策成就很多与社会民主党的政策成就是重合的,虽然激进左翼政党更加支持传统的凯恩斯主义政策,更加强调经济干预和反对社会福利的私有化,但在偏左翼的政府政策议程中,人们还是很难分辨激进左翼政党是否发挥了关键性作用,或将两个政党的政策成就截然区分。正如扬-奥托·安德森在评价芬兰左翼联盟执政经历所指出的,芬兰左翼联盟未能将任何一项政策成就贴上自己的标签,“而仅仅是社会民主党的弱小合作者。”*Jan-Otto Andersson, Modern Left: Ten Years of the Left Alliance, Helsinki: Left Alliance, 2000.

第三,从法国、意大利、芬兰、挪威、冰岛等国激进左翼政党参与政府的经历来看,欧洲激进左翼政党在强调政府对市场的调控、反对养老金和社会福利的削减、反对欧盟宪法条约与欧盟“民主赤字”等政治诉求方面,存在着与其他政党政策趋同的风险。卢克·马奇认为,激进左翼政党的务实主义和增量战略,很容易使其陷入一种“去激进化”和“改良主义”的现实危险*[英] 卢克·马奇:《欧洲激进左翼政党》,社会科学文献出版社2014年版,第323页。。在某种程度上,欧洲激进左翼政党愈来愈难以清晰地向选民表明,他们如何对当前的生产关系做出激进的变革,如何实现“超越”资本主义制度的愿景,如何构建一个完全不同的政治经济体制。

四、欧洲激进左翼政党参与政府的得失评价

欧洲激进左翼政党参与政府是成功还是失败,取决于很多因素,如政党制度、国内政治经济形势、中右翼政党的强弱、中左翼政党的强弱、激进左翼政党本身的强弱与政治行动空间、激进左翼政党与工会以及社会运动之间的关系等。如上文所分析的,由于政治体制所提供的相对有限的政治空间,以及相对较弱的政治选举实力,大部分激进左翼政党在联合政府中的经历并不愉快,对政府的政策影响也相对有限。那么,参与政府本身对激进左翼政党产生了哪些影响,有怎样的政治得失呢?

首先,参与政府会对激进左翼政党等小规模政党的发展带来挑战。尤斯特·范·施潘耶指出:“参与政府,在选举政治方面对激进左翼政党有毁灭性打击。”*Joost Van Spanje, “Pariah Parties and Political Exclusion”, EUI Review, 2007. 3(4):35-36.从表2来看,大部分激进左翼政党在直接参与联合政府或者容忍政府之后的下一次大选中,都遭遇了选举的失败。当然,除了意大利重建共、法国共产党以及冰岛左翼绿色运动在执政后的下一次大选中遭遇重大选举损失外,其他政党选票的减少都在正常波动范围内。对于意大利重建共、法国共产党以及冰岛左翼绿色运动来说,政府参与的经历无疑是一场灾难。法国共产党在2002年的选举中仅获得4.8%的选票,未能进入国民议会,这也是该党自1945年以来,第一次错失进入议会的资格。2008年意大利大选中,由意大利重建共所组建的“左翼彩虹联盟”获得的选票未能突破3%,自此之后重建共元气大伤,至今未能进入全国议会。冰岛左翼绿色运动在2013年大选中也损失了将近一半的选票,仅获得10.9%的支持率。

其次,加入联盟政府的政治考验,还包括不可避免的政治妥协与退让,甚至以损失身份认同为代价。例如,在“第二普罗迪联盟政府”中,意大利重建共与其他政党在平衡财政预算与减少社会不平等、增加社会基础设施建设等方面的政策出现分歧,政府中的其他政党将平衡财政预算作为第一要务,重建共关于社会再分配的政策并没有被采纳,由于政府出台的削减社会公共服务的政策导致25%的工人生活在贫困线以下,致使重建共的社会正义形象受到质疑。芬兰左翼联盟与法国共产党也面临同样的困境,即政府中的激进左翼政党很难阻止中左政府关于削减社会支出的预算,而反对社会福利的削减、反对公共服务的私有化是激进左翼政党最核心的政策倡议之一,政府中对联盟伙伴的政策妥协很容易导致选民对激进左翼政党的不满。

再次,一些学者指出,参与政府给激进左翼政党的组织结构带来压力,并造成激进左翼政党与社会运动、工会之间关系的紧张*Richard Dunphy and Tim Bale, “The Radical left in coalition government: Towards a comparative measurement of success and failure” , Party Politics, 2011, 17(4):488-504.。尼克尔·鲍乐认为,参与政府通常会对政党组织带来挑战,如政党缺少合适的人选来担任政府职务,政党相对僵化的组织机构不能适应执政要求*Nicole Bolleyer, “The Organizational Costs of Public Office”, in Kris Deschouwer (ed.) New Parties in Government:In Power for the First Time.London: Routledge. 2008.pp.17-44.。激进左翼政党同样面临参与政府所产生的组织压力,例如如何平衡政党领袖与“部长职务”的权力关系,如何分配政府中所获得职位等。政府参与也会加剧政党领导集体、议会党团、政府部长之间的权力斗争。2005年挪威社会主义左翼党参加政府后,该党党内的某些关键性职位曾长期空缺。除组织方面的挑战外,参与政府会还对激进左翼政党的意识形态造成影响。一方面,放弃和修正激进左翼政党的激进特质和反体制特征,是进入政府的首要前提,而这很容易引起党内分歧。在执政期间是否应退出联合政府以及如何评价在联合政府中的表现等问题上,意大利重建共党内就曾出现严重分裂。另一方面,激进主义的文化特质对欧洲激进左翼政党来说具有特别的意义。如何平衡议会内的民主政治与社会运动、工会的议会外活动二者之间的关系,也是政府中的激进左翼政党所面临的重要挑战。法国共产党在政府中的政策妥协,曾导致其与工会关系的恶化。意大利重建共在2006到2008年的执政经历,也遭到反全球化运动的批评。芬兰左翼联盟由于参与政府,而几乎切断了与非政府组织、基层运动的联系。

对欧洲激进左翼政党而言,尽管参与政府可能意味着遭遇短期的选举挫败、部分选民的疏离,以及并不明显的、甚至很容易被社会民主党窃取的执政成就,但其获得的政治回报远远多于处于反对派地位的政治影响。用理查德·邓菲和蒂姆·贝尔的话说:“欧洲激进左翼政党如果想被看作是有分量的行动者的话,似乎并没有其他更好的选择,而必须加入联合政府。”*Richard Dunphy and Tim Bale, “The Radical left in coalition government: Towards a comparative measurement of success and failure” , Party Politics,2011, 17(4):488-504.

结 论

从政党联盟理论来看,欧洲激进左翼政党的激进左翼意识形态和选举政治实力,是其进入联盟政府的重要前提,也是“红红绿”或中左政府得以组建的基础。具有激进主义色彩的激进左翼政党选择参加政府,是多重因素综合作用的结果。除职位和政策目标激励以外,通过执政来提升政党形象与政治合法性,避免政治孤立并巩固政治声誉,也是其战略选择的重要考量。整体而言,欧洲激进左翼政党在政府中所取得的成就是“适中的”,但与其政策影响力相比,能够进入联合政府本身就是一项重要成就,为激进左翼政党提供了向民众以及其他政党展示其可信度和执政能力的平台和机会。

当然,从政党联盟的维持和终结视角看,欧洲激进左翼政党参与政府的经验并不丰富,或者说,激进左翼政党在政府中的某些策略选择和定位,特别是其对所在政府政策的批判性立场或退出政府的选择,往往会对政党联盟的维持带来挑战。因而,在进入联合政府之前的谈判中,进一步明确政党的核心政策要求和政策重点,明确不可妥协的政策主张和政治底线,努力争取战略性的部长席位,是激进左翼政党政府参与的重要前提。在从“外围政党”走向主流政党的过程中,欧洲激进左翼政党最大的挑战在于,如何将自己的理想主义目标转化为现实,如何满足民众对其参与政府的政策期望,如何在政府中既保持激进主义的特质又避免与其他政党的政策趋同,如何以在政府中并不突出的政策成就实现社会的长期转型和替代性政治并最终超越资本主义制度。

(责任编辑:李济时)

王聪聪,北京航空航天大学思想政治理论学院讲师,研究方向为欧洲政党政治、生态马克思主义、环境政治(北京 100191)。

2015年度北京社会科学基金研究基地一般项目“欧洲左翼党的政党变革与转型研究”(项目编号:15JDKDB003)阶段性成果。

D6;D61

A

1001-5574(2016)02-0106-12