植物人工免疫的抗病性可以遗传Ι.给大白菜免疫TyMV病毒病

刘元凯

(黑龙江省农业科学院园艺分院,哈尔滨 150060)

植物人工免疫的抗病性可以遗传Ι.给大白菜免疫TyMV病毒病

刘元凯

(黑龙江省农业科学院园艺分院,哈尔滨 150060)

人工免疫的抗病性能够遗传,一直是农医科学工作者的一个梦!作者经过32年研究,发现了生物突变和进化的机制,是生物体受不利于生存因素刺激产生的应对信息,恰遇其精卵两性细胞融合时,便进入其中,作为下代抵抗同样因素的“记忆”,从而建立了圆梦的理论根据。在实验中,第一次在大白菜的二牛心品种上,用TyMV病毒免疫病毒病,使一个常遭毁灭性危害的品种,在病毒病大流行年也不发病,并稳定遗传,在生产中发挥着重要作用。第二次实验在大白菜724品系上做TuMV免疫处理后,连续鉴定5代病情指数都不超过10.49,把一个原来近于高感的品系免疫到了高抗标准,就认证了人工免疫的抗病性可以稳定遗传。同时发现了两次免疫效果差异的原因,十分珍贵。联系在西瓜上免疫枯萎病的病情指数由30.17降低到稳定的1.2的例子,就自然认证了人工免疫的抗病性是可以遗传的,对生物突变与进化的机制的论证是正确的,可借鉴面广,意义重大。

大白菜;病毒病;植物人工免疫;抗病性遗传;TyMV病毒;两性细胞融合

创新生物资源之路一直是我国农业科学研究中的重点项目,从物理、化学、生物和太空技术进行了广泛研究,经过60多年至今,还没有提出一个可以通用的应用方案。转基因技术虽然生产出了大宗商品,但还有不少消费者并不接受,深知根底的科学家则指出了转基因技术在理论问题上的重要偏差。

植物人工免疫在国际上曾研究了几十年,了解了接种能产生抗性,但不持久,更不遗传,没有应用价值。多年前,笔者在研究大白菜病毒病时,顺便用TuMV病毒在二牛心大白菜上做了一个探索免疫的试验,一个经常被病毒病毁灭的大白菜品种一次免疫两次筛选成功,无论在重发病年或病毒病大流行年都不发病,而且稳定遗传。但在以后对其他品种免疫中累遭失败。于是就进行理论研究,慢慢走向了研究生物突变和进化的机制。无论用生物学基础知识[1],还是自然哲学知识[2]进行论证,都殊途同归,证明发现了生物突变和进化的机制,是生物受不利于生存因素刺激产生的应对信息进入了正在融合着的精卵两性细胞,给下代留下了抵抗不良因素的“记忆”。可是,在实验验证这个发现时,即本次在724大白菜上免疫病毒病,虽然没有达到以前免疫二牛心白菜那样理想,但也达到了高抗标准,经过反复比较,终于追索出了原因,更有价值。

1 在大白菜上免疫病毒病

1.1材料和方法

用分离提纯的高感芜菁花叶病毒(TuMV)病的724大白菜品系,用种子进行常规春化处理[3]在温室育苗、盆栽,避开26℃以上温度,常规管理,培养到植株开花。

用芜菁花叶病毒株系分化国家研究组的芜菁花叶病毒的一个弱株系-TuMV-C4,在使用前18d接种[4]在另一批724白菜幼苗上繁殖毒原。

当大白菜植株进入盛花初期时,选晴天进行整枝,每株保留2个枝条各留10~15个大花蕾,1~2d后选晴天授粉,全部处理在9∶00-9∶40授粉完毕。

处理设计是寻找有效免疫时间究竟在授粉前还是在授粉后哪个时间接种。由于当时查到的几份文献称大白菜从授粉到受精需要3~4d,所以就先后做了4批接种处理,第一批是从授粉前101.5h起,每1.5h接种一个处理,到授粉前72.5h,共做30个处理。第二批从授粉前72h到22h,每0.5h做一个处理,共做102个处理。第三批从授粉后7h起,每0.5h做一次接种处理,到授粉后36h止,共做接种处理60个。第四批是从授粉前22h到授粉后7h,每0.5h接种处理一次,共做64个接种处理。每次接种1株,接种全部叶片。白天在24℃~26℃温室培养植株。在处理40d后采收种子。采种后10d播种,花盆口径为10cm,装有无毒营养土。每个处理的播种量,是采种量之半,一般为8~16粒,每盆播种1粒。

小苗2片真叶期,按常规方法接种TuMV毒原,充分发病后按统一标准调查病情。

调查后挑出抗病和耐病株进行剥叶[5],每株只留2片心叶,4h后再接种TuMV。18d后调查病情,选出抗病株进行春化采种。此后如法进行第二次免疫和筛选鉴定。

苗期病害分级标准。0级:无病症;0.1级:近心叶的几片叶(以下同)有1片叶的1/3以下面积有轻花叶;0.5级:有1片叶轻花叶;1级:1片叶花叶或2片叶轻花叶;3级:1片叶重花叶或2片叶花叶并稍有抑制生长现象;5级:2~3片叶重花叶,显著抑制生长;7级:多数叶片重花叶,植株矮化;9级:植株严重矮化,濒于死亡。

抗病类型划分标准。高抗:病情指数在11.11以下;抗病:病情指数为11.12~22.22;耐病:病情指数为22.23~33.33;感病:病情指数为33.34~55.55;高感:病情指数在55.56及以上。

1.2结果

1.2.1免疫种子的抗病性鉴定

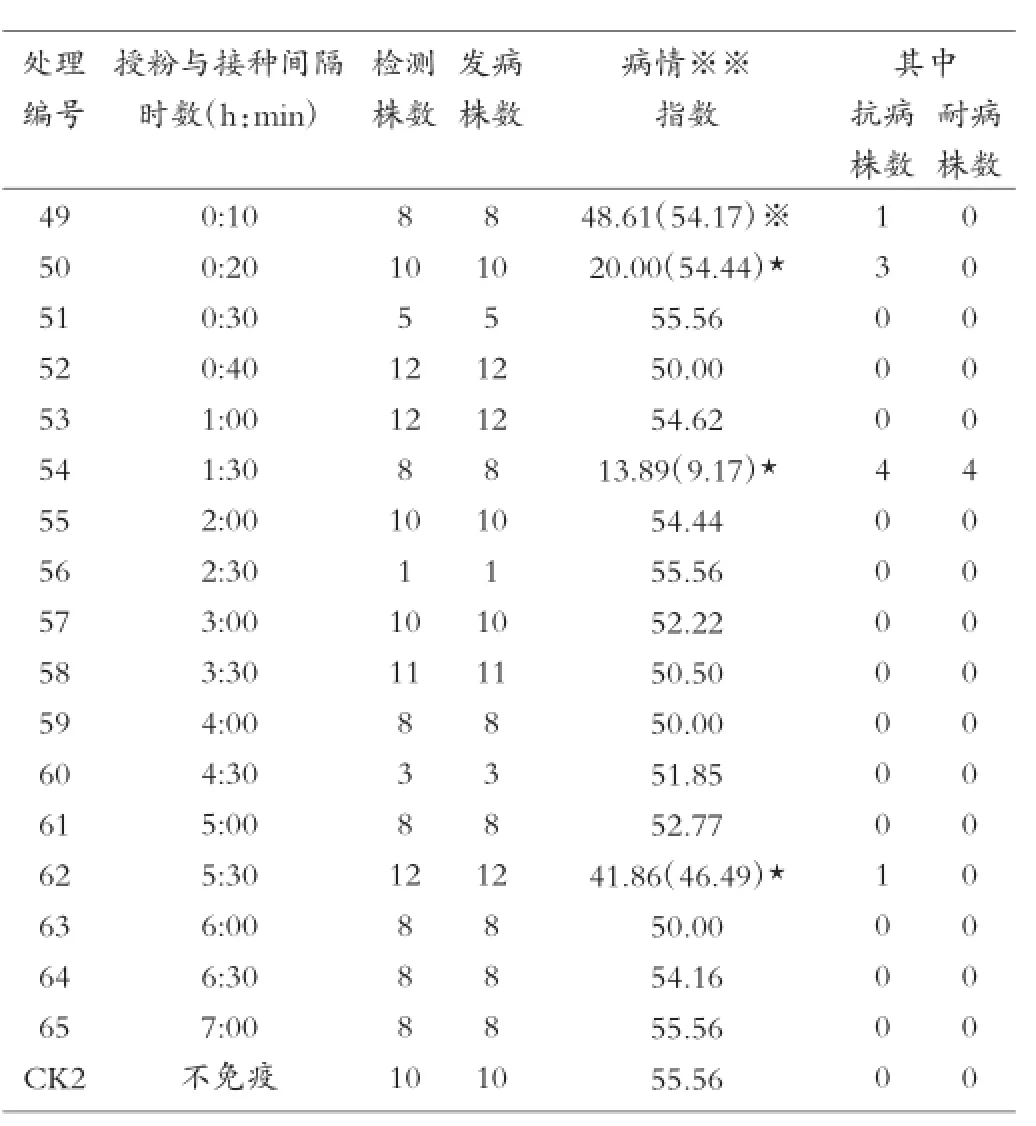

将4批所采种子都分别做了抗病性鉴定,前3批192个处理都没有得到1个抗病或耐病株。第四批处理,在授粉前22h起到授粉时止,每0.5h做一次免疫处理,加对照共做48个处理,在抗病性鉴定中,也都没有得到抗病或耐病株。只有先授粉后接种的17个处理中(表1)有4个处理出现抗病或耐病株。分别是:授粉后间隔10min接种的第49处理中出现1级(抗病)病株1个。间隔20min的第50处理中出现1级抗病株3个。间隔1.5h的第54处理中出现0.5级高抗病株2个,1级抗病株2个,1.5~2级耐病株4个。间隔5.5h的第62处理中出现1级抗病株1个。它们各处理的群体病情指数依次为48.61、20.00、13.89和41.86,以第54处理最低。

表1 大白菜免疫TuMV病毒的子一代的抗性表现Tab.1 Resistance expression of first filial generation by immunizing Chinese cabbage with TuMV virus

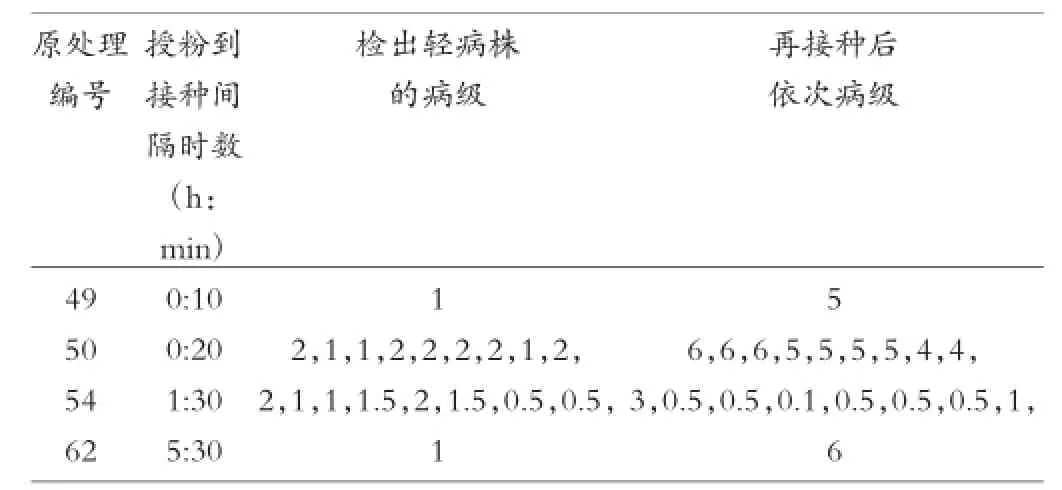

1.2.2剥叶接种

把上述0.5级、1级和2级病株进行剥叶再接种后,结果(表2)是:第49、50和62处理中的抗病株的病级都上升到4级以上,群体病情指数上升到46.49以上;第54处理的8个单株中,只有1株的病级上升到3级,其他7个病株的病级反而下降,出现6个0.1~0.5级的高抗单株、1个1级抗病单株,群体病情指数为9.17。

表2 剥叶再接种后病级※Tab.2 Disease grade of leaf stripping inoculation※

剥叶接种后有的病级上升,有的病级下降,是抗病材料筛选中的常见现象。原因是:真正的抗病株随着植株渐长,叶片长大和增加,而病害没有或很少发展,使病情指数自然逐渐降低。伪抗病株则在双重打击下现了原形。

1.2.3分析

第54处理,即授粉后1.5h接种TuMV毒原的处理是本次实验64个处理(编号23缺位)中唯一获得抗病株的处理。该处理的种子在第一批接种鉴定中得抗病株4个,得率为50.00%,病情指数为13.89,比其他处理的病情指数(44.44~55.56,平均53.26)降低73.92%。剥叶再接种后的得率为87.50%,病情指数为9.17,比其他处理降低84.86%。

接着,在较低温度条件下,把第54处理剩余的种子与不免疫的对照种子做了第二批抗病性检测,第54处理的9个植株有4株为0级,4株为1级,1株为2级,平均病情指数为7.41,对照12株中有11株为3级,1株为5级,病情指数为35.18,免疫处理的病情指数降低了78.94%。关于同批种子在不同温度下鉴定的病级有一定程度的差异是正常现象。

1.2.4小结

以上4批免疫实验总共做了256个处理,只有第4批的第54处理出现了一个高抗病群体,其他255个处理连一个耐病株也没有反映出,在大白菜上授粉后1.5h接种的起到了免疫作用。

2 大白菜接种TuMV后产生抗病性的时间测试

2.1材料和方法

用镜高感病毒病的724大白菜品系,分期播种于10cm口径装有无毒营养土的花盆中。每盘12盆,每盆保苗1株。在24℃~28℃温室育苗。第一期苗长到4片真叶时,第二期苗刚2片叶时进行试验处理。

毒原繁殖与上一个实验相同。

晴天进行接种处理。先在4叶期的植株上接种TuMV;接种后马上用净水多次冲洗叶面,作为A批接种株。

A批接种株接种后30min开始,从A批接种株采取接种过的叶片做毒原,接到2叶期的B批大白菜苗上。以后每30min做一个处理。每个处理1盘12株共26个处理,加1个对照(见表3)。并在另一个时间重复一次。

每次从A批接种株上采取毒原时,按原接种顺序,每次从4株上各采1片叶;但叶位每次都有第一片、第二片、第三片和第四片叶,共研制成接种毒原,按常规方法接种到B批苗上;接后不用净水冲洗。

各处理接种前都在26℃~28℃的温室中培养。B批苗接种后10d调查病情。

2.2结果与分析

病情调查表明:B批不接种的对照没有发病株,而接种处理的各个单株都明显发病,即发病率都达100%;但病情指数差异很大(见表3)。在A批上接种后间隔8h采样转接到B批的处理的病情指数是8.33,而其他处理的病情指数都在15.55~38.89,平均为27.06。反映出间隔8h采取毒原的处理的发病最轻,比其他处理的病情指数减少了46.43%~78.58%。

表3 在A株上接种与采毒的间隔时间不同,接种到B株上的病情表现※※Tab.3 Different interval time of inoculation and venom collection on A strain,and disease performance of inoculation on B strain※※

第二次重复试验(表4)仍然表明:只有在A批接种株上接种后8h采取的毒原,使B批苗的病害程度最轻,病情指数只有5.56~12.96,平均为9.26,除间隔8h20min处理受邻界处理的影响以外,其他16个处理的病情指数都在18.52~23.15。间隔8h处理的病害程度减轻了44.02%~69.98%。以上两批试验都一致说明,在大白菜A批苗上接种TuMV后8h,大白菜产生了抗病性。此时大白菜的抗性削弱了病毒的活性,采它做毒原,自然侵染点少,侵染力弱,延迟了B苗的病症表达的时间。到接种后15d调查,间隔8h处理的病情指数逐渐上升;到20d调查时,病情指数接近其他处理。

3 综合分析和结论

根据作者论证发现的生物突变和进化的机制是生物受不利于生存的因素刺激产生的应对信息,进入正在融合的两性细胞中,给子代留下抗病信息。如果不利的因素在后代继续存在下去,变异也就能稳定,否则就消失。

表4 A株上接种与采毒的间隔时间不同,接种到B株上的病情表现*Tab.4 Different interval time of inoculation and venom collection on A strain,and disease performance of inoculation on B strain※※

本实验用TuMV病毒接种大白菜,自然是一种不利于大白菜生存的因素。接种能使大白菜产生抗病性反应是人们生活中能体会到的常识。因此本研究要解决的问题就是大白菜授粉前或授粉后哪个时间接种才能获得进入子代的抗病性。

本实验从大白菜授粉前101.5h起到授粉后36h的时区内,每隔一定时间接种一次TuMV,做了256个处理。在这个不同寻常的研究长链中,只出现1个成功的处理——第4批第54处理,即在授粉后1.5h接种的独表优势,第一次测试的8个单株中有6个高抗,群体病情指数为9.17,而其他255个处理和对照中连1个耐病株也没有,病情指数都在44.44以上,平均为53.26。第二次再测试9个单株的病情指数为7.41,比不免疫对照的病情指数降低了78.94%。反映出了大白菜免疫TuMV的唯一关键时间是授粉后1.5h接种。

前述在接近高感病毒病的大白菜上接种TuMV病毒后,产生抗病性的时间试验表明,在适合本病毒侵染的条件下,接种后8h取出的病汁再接种的植株发病程度显著减轻。第一次试验比其他处理减轻了46.43%~78.58%。第二次测试减轻了44.02%~69.98%,反映出大白菜在接种后8h产生了有效抗病性。

北京蔬菜研究中心徐家炳教授曾研究证明:北京大白菜在正常温度下,授粉后9~10h受精,即是精、卵细胞在9.5h左右进行融合。

因此,(授粉后1.5h接种)+(接种后8h产生抗病性)=授粉到两性细胞融合需要9.5h。表明了产生抗病性的时间与两性细胞融合的时间重合才是免疫成功的关键,其他任何时间都不成。显现了生物能够接受异常信息产生突变的机制之所在。

这是母代免疫,子代表现抗病的遗传现象。第54处理的白菜经过第二次免疫和两代筛选,到第5代的抗病性一直稳定在9.03~10.49。虽然没有达到免疫的二牛心白菜那样完全无症,但也把一个原病情指数为53.26的近于高感的大白菜免疫到了高抗病水平,同样表明了这种方法做的人工免疫的抗病性可以稳定遗传。而且找到了此次在724大白菜上免疫的效果比在二牛心品种上免疫的低的原因,意义更重要。加上在西瓜上免疫枯萎病,到第5代的病情指数由30.17降到稳定的1.24。因此,人工免疫的抗病性可以稳定遗传的途径和方法已经找到,开辟了创新生物资源的有效途径,也回证了本人发现的生物突变和进化的机制的论点是正确的。在植物上可广泛应用,也能借鉴于动物,意义重大。

4 主要经验

人工免疫技术的程序简单,但操作细则易变。操作中有两个重要环节:一是要明了两性细胞融合的时间,二是要明了免疫接种处理后产生抗病性的时间。同一个品种的制种方式(自交、混合交、杂交)不同,授粉到两性细胞融合的时间大不相同,并与当时温湿度关系密切,要实测。至于免疫接种后产生抗病性的时间,要进行专业化验或做预备试验。所用毒原的毒力要强,必要时进行重复免疫或筛选。

免疫实验区要避免其他病害干扰,特别是两性细胞融合时要避免噪音等异常因素干扰。第一次免疫后的种子,要尽早做抗病性筛选或第二次免疫,否则抗病性衰退。

[1] 刘元凯.发现生物突变和进化的机制[J].黑龙江科学,2016,(03):154-156.

[2] 刘元凯.哲学解读生物突变和进化的机制[J].黑龙江科学,2016,7(8):150-151.

[3]刘宜生.中国大白菜[M].北京:中国农业出版社,1998.

[4] 俞大绂.植物病理学和真菌学技术汇编[G].北京:高等教育出版社,1959.

[5] 李树德,刘元凯.中国主要蔬菜抗病育种进展[M].北京:科学出版社,1995:30-34.

Disease resistance of artificial immunity of plants can inherit I.Immunizing Chinese cabbage with TyMV virus disease

LIU Yuan-kai

(Horticulture Branch of Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences,Harbin 150060,China)

Disease resistance of artificial immunity can inherit has been a dream of scientists in agriculture and medicine. After 32 years of study,the author found the variation and evolution mechanism of organisms,that is,the corresponding information that's delivered out when the organism stimulated by adverse factors.During the fusion of sperm and egg,the corresponding information happens as well;under this condition,the memory as the resistance factor for the next generation will enter into the fusion cell.Thereby establishing a theoretical basis to the realization of the dream.In the experiment,immunizing Chinese cabbage Er'niuxin species with TyMV virus for the first time,making the species that often affected by devastating harm could not be attacked in the pandemic year of virus and stably inherit,which really plays an important role in production.In the second experiment immunizing No.724 Chinese cabbage with TuMV virus for continuous identification of five generations(their disease indexes are no more than 10.49),which turns a nearly high susceptible strain to a high resistance standard,which approves that disease insistence of artificial immunity can stably inherit.Also the reasons for different effects in two immunities were found,which was very precious.Combining the example of immunizing watermelon with watermelon wilting virus(disease index is from 30.17 down to 1.2),which naturally certified that the disease resistance of artificial immunity can inherit and the argument on mutation and evolution mechanism of organisms is correct,and it has a large range of reference.

Chinese cabbage;Virus disease;Artificial immunity of plants;Inheritance of disease resistance;TyMV virus;Gender cell fusion

S634.1

A

1674-8646(2016)12-0004-05

2016-05-17

刘元凯(1930-),男,黑龙江省农业科学院园艺分院退休研究员,中国植物病理学会前理事,前国家科学技术委员会攻关局聘农业专家,曾主持《中国TuMV株系分化研究》获国家科技进步二等奖等。原国务院授予终身科技津贴,0451-86666482。