基于能力本位的前厅客房服务与管理课程教学设计

许宇飞

酒店业的升级发展,对既具有熟练操作技能、又具有丰富沟通技能和概念技能者的需求正迅速增加。文章分析指出,《前厅客房服务与管理》作为高校酒店管理专业的核心课程,在学生综合能力培养中占据重要位置,而通过该门课程教学场地向酒店内转移、教学方法的情境化、教学师资的团队化等设计,将有利于学生综合能力的培养。

一、研究的背景

能力本位教育是以提倡能力培养为核心的职业教育体系,是以提高学习者岗位所需的实际工作能力为重要目标的教育理念。该理念发端于20世纪60年代的美国,之后传入北美洲、欧亚及大洋洲等国家,至20世纪90年代初,加拿大、英国、澳大利亚、新西兰等均以能力本位教育思想作为基础,设计和安排职业教育的内容。能力本位教育以其独特的优点在全世界范围内获得了广泛关注和重视,引领了全球高等职教教学发展进程,成为国际最为流行的一种职教改革思潮。关于职业能力的构成,学者们从不同角度对其进行了诠释,著名管理学家罗伯特·卡茨(Robert L. Katz)认为,职场中的人们尤其管理者,应具备三种基本技能——概念技能、人际技能与技术技能。《前厅客房服务与管理》作为高校酒店管理专业的核心必修课程,在学生职业能力培养中占据重要位置,其教学设计理应围绕着学生的概念、人际和技术技能的培养来进行。然而,从当前的教育教学实践来看,由于在教学设计时通常比较强调对学生进行技术操作能力的训练,较为忽视学生人际沟通能力与决策管理等概念能力的培养,使得通过该门课程的学习,学生仅掌握了前厅与客房服务中部分基础性的操作性技能,而人际技能与概念技能提升微弱,不利于学生对本专业的正确认识和高质量就业。为实现学生全面综合能力的提升,加强对《前厅客房服务与管理》课程的教学改革探讨显得十分必要。

二、文献综述与概念模型

现有研究者认为,《前厅客房服务与管理》乃旅游与酒店管理专业的核心课程,其现有的课程设计与行业客观需要和学生能力培养等不相匹配,为适应行业发展需求,学者们分别从教学场地选择、教学方法选取、教学师资配备等方面对该门课程的教学改革进行了探索:

(一)关于教学场地的选择

余美珠、李应春(2011)等认为,应通过模拟实验室的应用,让学生在模拟操作过程中掌握前厅客房服务与管理的基本知识及技能。王小娟(2008)和赵豫西、练建华(2012)等学者则认为,《前厅客房服务与管理》课程对实践的要求十分高,传统的以教室为主要场地的授课平台不能让学生切实地感受到酒店的工作氛围、不能很好地体验酒店服务工作的性质与辛苦程度,抽象的学习也无法让学生对酒店运作加以系统了解。因此,将该门课程的授课场地由学校内的教室或实训室转移到酒店内部,实现完全实景教学,将有利于让学生在实践中积累理论,并将理论切实地应用到实践中去。

(二)对于教学方法的选取

王飞(2013)、邓峰(2014)、杨问芝(2010)、沈蓓芬(2015)、徐秀平(2015)等认为,应在《前厅客房服务与管理》课程教学中引入项目驱动教学法,为提高学生学习的能动性和学习效果,教师在课前将本门课程分为若干项目模块、将学生分为若干小组,每个小组负责一个项目模块,再在教师的指导下进行分组演练,最后教师对每组的表现进行点评与总结。张丹丹(2012)认为,为提高学生自主学习能力、增强学生的综合素养,应在课程教学中多采用案例教学,利用酒店前厅与客房服务管理中的典型案例,引导启发学生解决酒店管理中的问题。此外,还可利用角色扮演及情景化教学法,增加课堂的直观感受,帮助学生进行知识转移与构建。李光宇(2011)重点阐述了情景教学法和案例教学法在《前厅客房服务与管理》课程教学中的应用。

(三)关于教学师资配备

王小娟(2008)认为,由于酒店管理专业的一部分教师从高校毕业直接进入教学岗位,一般没有太多的行业工作背景,导致授课知识与酒店的实际所需脱节;另一部分教师之前虽有过相关行业工作经验,课堂上能够引用各种具体案例与理论教学相结合,但离开企业一段时间后,其实践经验不再适应当前酒店业发展现状。因此,怎样加强《前厅客房管理与服务》课程教学中师资力量,是提升教学效果、培养优质酒店管理人才的重要一环,而选派既具备理论知识又有丰富实践经验的“双师型”教师到现场任教是解决这一问题的重要途径。赵豫西(2012)也认为,组建一支由企业家和中青年教师共同组成的实践能力较强、综合素质较高的“双师型”教师队伍,让其担任前厅客房课程的教学,是提高教学质量的关键。

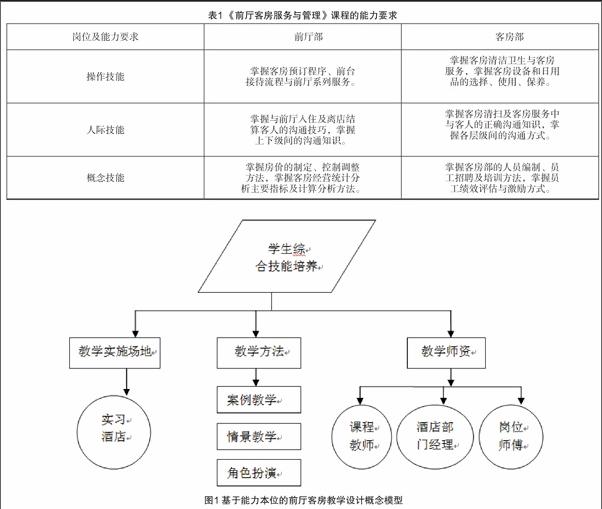

综上可知,当前学者们对于《前厅客房服务与管理》课程的教学改革研究成果集中在教学方法的选取方面,部分学者关注到教学场地与师资队伍建设对提升本课程教学效果的重要性。而本文认为,教学效果的提升是一个系统工程,它是教师、学生、教学环境与教学手段共同作用的结果,不能割裂出某一点来单独谈教学效果的提高。因此,基于学生综合能力提升的《前厅客房服务与管理》课程的教学设计,应涵括教学场地选择、教学方法的选择、教学师资的构建三个方面(见图1)。

三、基于能力本位的前厅客房课程教学构想与实施

国际上现有的典型酒店管理人才培养模式为瑞士洛桑模式、美国康奈尔模式、澳大利亚模式和日本模式,这几种模式中都特别注重实践教学场地和师资力量的建设,注重学生理论学习与实践经验的积累。

(一)能力思维下的教学场地选择

瑞士洛桑酒店管理学院、澳大利亚蓝山酒店管理学院等为国际公认的成功酒店管理人才培养院校,这些院校均注重教学基地的情景化,即学校与酒店的有机融合,部分院校甚至以店为校,让学生能全方位感受酒店文化氛围,在实践中更好地将理论知识与实际操作与管理经验相联系。鉴于我国旅游酒店管理相关院校当前的现实情况,比较难做到店校合一,因此,利用学生实习期的相关酒店资源进行课程教学显得颇为重要。此外,前厅和客房相关管理与操作知识教学对实物的依赖性较强,并非通过教师抽象地讲解学生就能掌握,而将《前厅客房服务与管理》课程教学安排在酒店实习期进行,能更直观地向学生呈现前厅及客房的工作规则及管理知识,更快速有效地让学生实现前厅客房服务与管理的概念技能与操作技能的融合。

此外,实习酒店是课程教学的重要场地,也是教学中重要的素材来源,酒店文化极大地影响着实习学生的能力培养。所以,选择具有良好企业文化和管理经验的酒店作为学生实习基地和课程教学实施场所,将有利于学生综合能力的培养。

(二)能力目标下的教学组织形式

能力本位下的课程教学组织,通常是指课程的课前准备、课堂实施、课后辅导与课程评价等都应围绕着学生的能力培养来进行。为更好实现《前厅客房服务与管理》课程的能力教学目标,先要了解该门课程教学的具体能力要求(见表1)。

1、课前准备

课前准备包括:对学生的了解,教学内容和教学辅助素材的准备,课堂教学方法和课程评价考核方式的设计。从我国现有的酒店实习方式来看,学生通常在酒店进行定岗式顶岗实习,即学生进入酒店后会被固定在某一岗位上工作直至实习结束。定岗式顶岗实习方式决定了学生只会对酒店某一固定工作岗位的工作流程与所需技能比较熟悉,对其他工作岗位知识知之甚少。此外,高校学生在酒店实习期,通常被安排在低端工作岗位,很少能接触酒店管理性知识的培训与学习。基于以上现实,教师在对《前厅客房服务与管理》课程教学内容进行设计时,应侧重“管理”相关的人际技能与概念技能的教学,而对于前厅和客房操作技能的学习,则可通过同伴协助为主、教师引导为辅的方式进行。课堂教学方式上,应以学生为主导,采取情景教学、角色扮演为主的项目导向方式,教师在整个课堂中仅起组织、引导作用。在课程考核评价方式选择上,除对学生的技术技能进行考核,更应突出对学生人际技能与概念技能的考核。

2、课程实施

《前厅客房服务与管理》课程的能力教学实施主要从三个方面开展,首先是前厅与客房部的操作技能培养,该部分的教学主要采取小组任务式情景教学模式。即先将前厅常见的操作性工作分为客房预定、入住登记、离店结账、礼宾服务、应求服务5个任务模块,将客房部的常见操作性工作分为客房清扫、客房设施设备管理、客房安全管理3个任务模块,再将这8个任务模块分配给相应工作岗位的学生,由他们通过情景剧、场景再现等方式,将岗位相关操作知识传授给其他没有相关岗位工作经验的同学。在学生操作技能的学习中,教师主要负责对学生的情景剧设计等进行指导,并对各岗位的接待流程知识及重点环节进行总结完善与提醒。其次是人际技能的培养,教师要求每位学生必须总结3个以上酒店实习期间的人际沟通事例,教师组织学生对这些事例进行讨论分析,最后总结出酒店前厅客房服务与管理过程中正确的对客沟通与上下级员工间沟通的技巧。最后是对学生概念技能的培养,因为学生在实习过程中极少有进入管理层学习的机会,所以更需要发挥授课教师在学生概念技能培养中的作用。授课教师一般要通过案例教学的方式,让学生形象生动地了解酒店客房价格制定、控制及调整的方法,掌握酒店员工招聘、培训、激励的方式,授课教师还可适当邀请学生实习酒店中富有管理经验的人员给学生讲解酒店如何通过企业文化建设塑造企业品牌形象。

3、课后辅导

课后辅导主要是教师通过邮件、QQ讨论群、微信群等方式,给学生提供相应的课程答疑解惑支持和必要的课程知识支持。由于酒店授课环境的特殊性,学生需要在不耽误本职工作的前提下完成学业学习,而在工作之余,学生不一定有心力对前厅客房服务管理中发现的问题进行反思与总结。为激发学生的创造性思维,教师每周可选择一个近期发生的前厅与客房管理中的典型案例,在约定的网络交流群中与学生进行探讨,并要求每个学生都要对该论题发表观点,周末时授课教师再对该论题进行点评、总结。同时,教师可把授课内容和收集到的有价值的资料分享到网络交流群中,以方便满足学生再次学习需要。

4、课程评价

能力本位的课程评价方式是一种针对学生综合能力的全方位评价,考评的因子包含了对学生技术技能、人际技能和概念技能的评价,评价方法主要为3600评价法。其中,学生的技术技能分数由其岗位主管、授课教师、同班学生共同给出,主要考核学生对岗位流程的熟悉情况、操作技能的熟练掌握情况;人际技能分数主要由学生所在部门的领导和同事共同给出,主要考核其对客沟通技巧、跟上下级和同级间关系的处理能力;概念技能分由授课教师评定,主要依据学生在情景剧、课堂讨论、每周议题中的表现和最后考核卷的成绩来给定等级。通过这种全方位课程等级评定方式,能较好地引导学生在掌握基本技能的基础上,全面提升自身综合素养,拓宽其未来的职业上升空间。

(三)能力视野下的师资队伍构建

优秀的师资是确保课程教学顺利实现的基石,具有丰富酒店实践经验和丰富理论知识的授课教师,是《前厅客房服务与管理》课程高效实施的重要因子。然而,现行许多高校酒店专业教师很难做到实践经验与理论知识的完美结合,通常高校教师具有丰富理论知识,但缺乏酒店管理实践经验。为弥补单个教师在综合知识方面的不足,一方面,授课的教师不应局限于单个的人,而应是一个团队,该团队是一个以授课教师为核心,涵括酒店的部门经理、学生实习期的岗位师傅团,乃至学生实习中的同伴的团队;另一方面,为了让授课教师能全面了解本行业的发展动态,更好地胜任教学任务,在获得实习酒店同意的前提下,可让授课教师随同学生一起进驻酒店相应岗位进行顶岗工作。

四、结论

随着我国酒店服务业的蓬勃发展,既具有操作应用能力,又具有创新、创造和管理等综合能力的学生,在未来的职业发展中将具有更大优势,围绕职业发展所需能力进行课程教学设计,则是培养学生综合能力的重要路径。本文从系统论角度出发,对与学生能力培养相关联的《前厅客房服务与管理》课程教学场地选择、教学实施方法、教学团队构建等进行了分析探讨,并构建了相应的概念模型,以期对该门课程的教学改革提供一定的智力支持。但由于掌握的数据有限,本研究未能对该门课程的教学设计进行定量分析,需在未来的教学实践中继续对此进行探索研究。

(作者单位:湖南涉外经济学院管理学院)