目前粤港澳经济合作的阶段性特点分析

封小云

目前粤港澳经济合作的阶段性特点分析

封小云

[提要]本文分析了近年来粤港澳三地间各种要素与资源的空间互动,包括人员、商品、服务、投资与制度性因素在三地之间相互流动的走势,揭示了粤港澳三地经济合作深化的进程,从而对目前三地合作的阶段性特点做出了基本判断,即粤港澳之间服务贸易与服务业的合作,已经并持续成为粤港澳经济深度合作的主要内容与动力源;人员流动的加速、货物流动的增长减缓以及资本流动的特点,都是推动大珠三角城市群之间分工合作的基础性因素。上述判断揭示了三地合作的主要经济原动力以及未来发展的趋向,为“十三五”时期粤港澳经济合作进一步发展提供了参考。

粤港澳经济合作十三五服务贸易自由化香港

粤港澳区域经济的合作发展与持续深化,与三地政府的推进密切相关。尤其是2010年、2011年相继签订的《粤港合作框架协议》与《粤澳合作框架协议》,作为具有法律地位的中国次区域性合作协议,指导三地政府组成合力,通过政策与措施的配合,逐步达致共同的合作目标。但是,不可否认的是,区域合作的深层经济原动力是粤港澳三地经济更紧密合作的主要原因。粤港澳区域合作并非三地经济总量的简单相加,而是通过三地之间的经济互动,内在连成一体的最终结果。换言之,目前粤港澳三地合作构成的空间布局与分工,如香港作为全球城市所集中的金融网络与先进服务业,澳门作为世界级博彩旅游城市而汇聚的休闲娱乐服务,以及走在中国制造、中国市场前列为港澳服务业提供广阔腹地的珠三角制造与市场,均是粤港澳三地深度合作的结晶。

从经济学的视角来看,区域经济的深度合作,是产业分工与集聚超越了单一地区边界,人口、资金、技术、信息等要素在相邻地区之间相互流动,从而产生区域经济群体的产业整合。这种产业整合最终将分散的地区连接成一个整体,各类要素或流量在这个整体中的不同地区间集聚与扩散,形成不同地区间相互配合的经济功能分工与布局。这个过程具有空间一体化与功能一体化的特点,其本质是地区之间经济的深度合作。因此,珠三角地区与港澳之间从“前店后厂”的产业空间配置,到形成今天的资源、要素在地区间流动的网络形态,应当是粤港澳合作走向全方位发展的必然结果。

精准把握近年来粤港澳之间各种要素与资源相互流动的特点和走势,是继续推进粤港澳深层次经济合作、规划未来发展方向的基础与前提。为此,本文将从近年来三地间的人员、商品、服务及资本流动的数据,以及三地政策性要素的变化,做出阶段性的走势分析。

一、人员多向流动成为三地最主要的流动内容

城市间首要的要素流动是人口流动,人是最具经济效益与投资效益的流动要素。企业之间在不同城市间的商务活动联系,企业内部在不同城市的经济联系,主要是通过人的流动实现的。人口流动也是大珠三角城市群中最主要、经济效益最高的要素流动。

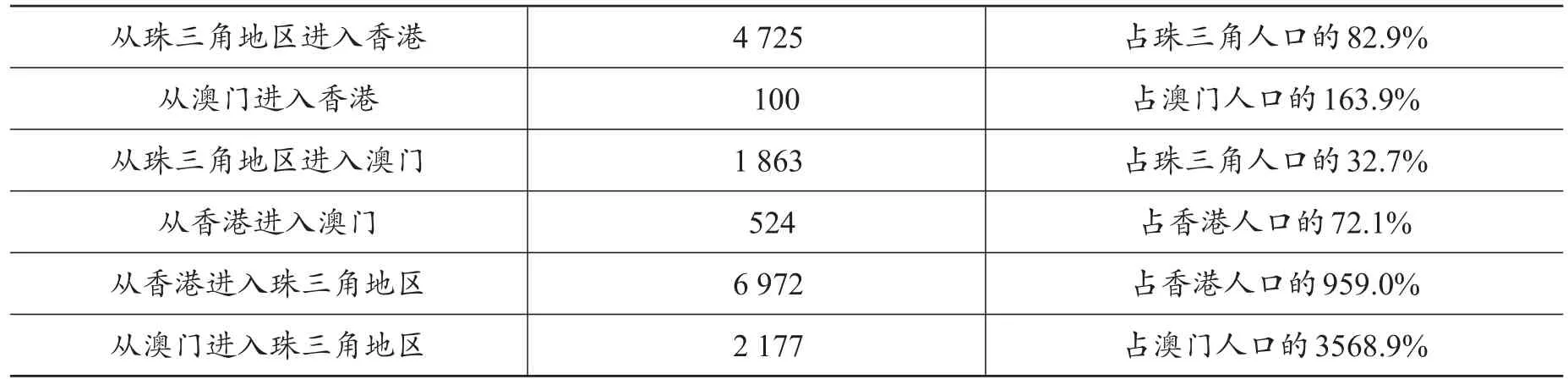

以2014年数据来看,跨境的人口流动超过16361万人次(表1),其密度为大珠三角城市群人口(珠三角地区约5700万,香港约727万,澳门约61万)的2.5倍。可见,港澳与珠三角地区之间,已经成为人员相互流动的密集地。这也是珠三角地区连接港澳的陆地口岸成为全球最繁忙口岸的原因之一。尤其值得注意的是,大珠三角地区已经从以往港澳人员向内地的单向流动,开始向多向流动转变,且向香港、澳门的人员流动增速远远高于港澳人员向内地的流动增速。

表1 2014年珠三角地区、港澳之间的人流水平(万人次)∗

粤港澳城市群这种人员多向流动的物质基础,是三地间跨境交通设施的不断完善,极大地缩短了三地之间的物理距离;政策基础则是三地口岸管理的放宽与便利化措施,以及内地的“自由行”政策,促进了人流的多向尤其是向港澳的流动。人员流动的结果与影响主要体现在以下几个方面:

第一,粤港澳之间人员作为经济要素的流动,反映了珠三角地区之间跨境商务、技术与研发、文化与信息交流活动的活跃与发展。物理距离的缩短使得三地企业、科研机构与大学、文化机构之间的商务、科技与专业人员因不同地区需求引致的流动加深。以这种流动形成城市群信息网络,是最具经济效益的。目前,在大珠三角地区跨境的1小时交通圈内,大量的专业服务已经无须在地的商业存在,而是以跨境人员进入当地提供在地服务。但目前在全世界范围内对专业化人员跨境的“自然人流动”都缺乏科学统计的工具与方法,因而暂时还无法计量这个庞大人流的经济效益。

第二,双向流动尤其是“自由行”带动的向港澳地区人流的快速上升,主要是内地居民进入港澳购物、旅游。作为内地消费市场最先成长的主力地区,广东尤其是珠三角地区消费的崛起,不仅促进了港澳购物、休闲旅游行业的发展,更在近年来逐步使粤港澳这个跨境城市群的商品与消费市场趋于一体化,从而使城市群中消费市场功能的空间分工与互补关系开始显露。仅从目前珠三角地区不少居民“高端消费在港澳,中等消费在广州,一般消费在本地”的消费区域选择偏好,就不难看出港澳已经成为这个城市群中的高端消费市场。这个功能性的分工推进了香港作为全球品牌代理、分销中心的发展,提升了澳门世界级博彩旅游中心的地位。

第三,人员向港澳地区流动不仅标志着内地消费市场的崛起、港澳市场成为珠三角高端消费的组成部分,更意味着在珠三角地区跨境电商的推动下,港澳港口、航空与电商深度结合,港澳运输物流的主要内容与方向发生了根本性的变化。即从过去的主要服务于内地加工制造需要,把商品从内地运往国际市场,转变为现在的服务于内地消费市场,把商品从外部的世界市场通过珠三角地区引入内地。这不是一种单纯的商品买卖关系的转变,而是港澳与珠三角地区之间新供应链关系的萌芽。由此将会在粤港澳的深度合作下,产生全新的商业模式与物流方式。

第四,内地人口向港澳流动的快速上升,不仅给香港、澳门带来了巨大的经济利益,也对港澳两地的经济结构产生了不可忽视的影响。首先,两地作为服务经济体,其服务贸易结构产生了质的变化,尤其是香港。2013年香港服务出口中,旅游服务占比从2010年的20.9%,快速上升至37.2%,超越了运输服务(2010年占比28.2%,2013年为29.8%),成为最大的服务输出部门。①其次,旅游顺差成为港澳服务顺差的最大来源。香港2013年的旅游顺差值达到1373亿港元,占全部顺差的60%。澳门的旅游顺差更占全部服务顺差的93%。而两地旅游顺差的唯一来源是对内地的出口。由此,从2013年起,香港地区服务顺差的来源地也就从过去的美国、英国转变为祖国内地。因此,人员流动的加速不仅引发了地区收入流量向港澳流动,更导致了港澳两地的经济结构发生了变化。2013年全球服务贸易总量中,旅游服务的平均占比为24.8%;而港澳的数字远远超出全球平均水平。香港旅游出口占比为37.2%,进口占比为28.2%;澳门旅游出口占比96.6%,占服务贸易进出口总额的82%。②由此可见,港澳地区已经成为全球旅游服务最为密集的地区之一,而内地成为两地服务贸易最大顺差来源地的事实,在某种程度上凸显了港澳在粤港澳城市群中的购物、休闲城市的功能定位。

第五,人员流动也在某种程度上显示了珠三角城市之间跨境的就业、居住空间分布。这种状况在澳门与珠海之间尤为明显。在澳门外劳人口已经接近总人口的三成,且大多外劳来自内地的情况下,边境24小时的通关便利化措施,产生了居住在珠海、就业在澳门的跨境人口流动。这种状况不仅决定了两个城市的空间分工格局,促进了澳门与珠海消费市场一体化的发展,也推动了两地房地产市场的结合与趋同。目前,港澳地区与珠三角地区大城市房地产市场一体化的逐步推进,在深港、珠澳之间尤为明显。

二、跨境货物贸易减缓下的商品流动

粤港澳之间产业在大珠三角地区的空间布局与分工,形成了三地十分紧密、互为最大贸易伙伴的关系。过去三十多年在全球化浪潮下形成的“前店后厂”产业分工格局,不仅在广东与港澳之间形成数量庞大的商品跨境流动,共同构筑了面向全球商品市场的加工与贸易基地;同时,也使珠三角制造的市场面向世界,由香港所主导,澳门参与其中。

2008年以后,受全球金融海啸冲击及内地消费结构升级等因素影响,内销市场成为经济转型的重点与方向。由此,粤港澳三地开始了市场转换的努力,由单一的外部市场转向内外市场双线拓展的发展格局,且内销市场的增长大幅度超越了对外部市场的拓展。这种走势影响所及,不仅是三地的商品跨境流动,更是三地产业跨境的空间分工格局的变化。

首先,珠三角制造,包括港澳厂商在珠三角地区制造的内销比率大幅度上升。据笔者2014年底在港资企业最为密集的东莞市进行的问卷调查发现,已经有87%的港资企业从事内销,且大部分企业兼具出口、内销与转厂的多种销售形态;港资企业内销均值达35%③。珠三角制造近年来内外市场一体化的走势,不仅造就了香港主导外部市场、广州主导内销市场的城市分工格局,更造成了三地之间因世界市场萎缩而商品跨境流动规模增长减缓的态势。由此,三地的货物贸易相互比例也增长平缓。

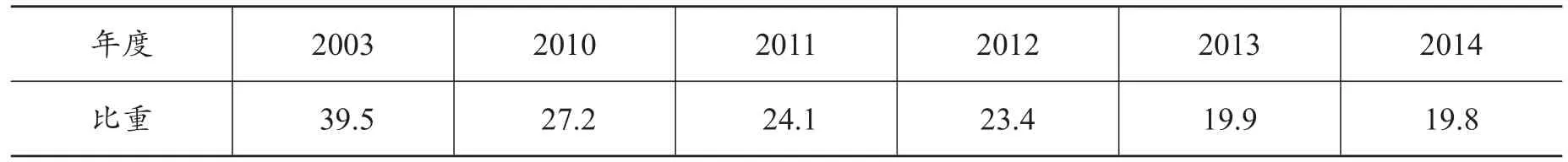

其次,香港近年来服务贸易中最大的逆差——制造服务进口的绝对值呈现持续下降的走势。香港进口内地的制造服务从2011年的1395亿港元降为2013年的1160亿港元,比重由占香港从内地进口的55.8%降为49.2%④。这个走势不仅反映在绝对值的下降,更表现为制造服务进口的相对值(在香港服务总进口中比重)的大幅缩减(表2)。

表2 制造服务进口占香港服务进口比重变化(%)

与此同时,香港从内地进口工业中间产品,运往东南亚等地加工制造的业务开始抬头。这可以从广东出口的商品中,机电配件持续上升得以部分佐证。2014年由广东经香港地区输往东南亚或其他地方进行转口加工的货品达8984亿港元之巨,为2009年的1.5倍。⑤这预示着在广东制造持续提升的基础上,粤港澳之间产业分工格局变化的新可能性,即从香港接单、组件进口,进入内地加工再由香港出口的分工,转变为香港接单、从内地进口组件,进入东南亚等地加工再出口的新分工。由此香港航运中心的作用,开始向内地尤其是广东与东南亚等地之间的组件与加工基地的转运、配送中心转型。

再次,珠三角地区港口设施持续完善与珠三角制造升级转型的加速,对香港的港口服务产生了相当的替代效应,从而致使香港从实体的货物进出口贸易中心,日益转向全球贸易营运与管理中心。这也是造成近年粤港澳之间货物贸易相关比例增长呈逐步平缓态势的重要原因。

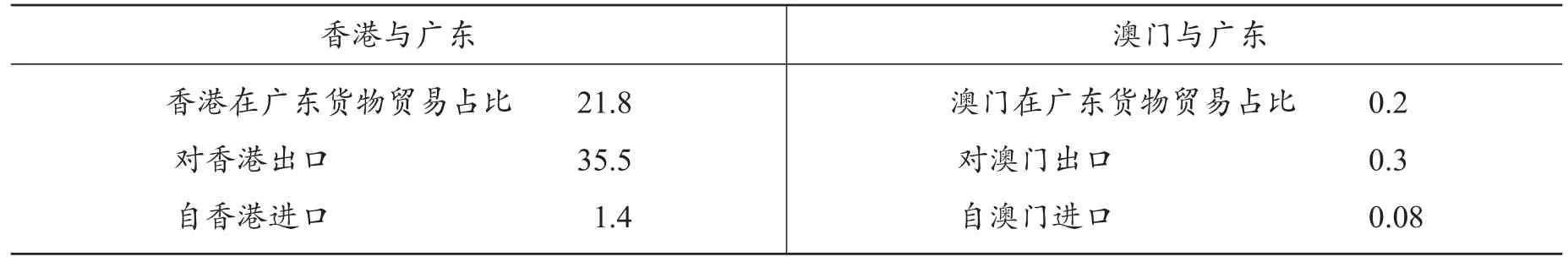

以2014年三地的货物贸易相互占比来看(表3),香港仍然是广东最大的贸易伙伴。其中广东对香港的出口维持着快速增长的势头,反映出广东对香港出口市场具有较大的依赖性。然而,因广东对香港进口近年来增长放缓,以及广东出口市场多元化的扩张,虽然香港一直维持着广东出口三分天下的比例,但是其贸易总量占广东的比例开始呈下降走势。而澳门则在博彩业急速坐大、制造业急剧萎缩的情况下,在广东货物贸易中的比例几乎微不足道。当然,即使如此,广东仍然是内地与港澳贸易关系最为密切的地区。

表3 2014年广东与香港、澳门货物贸易相互占比(%)

最后,三地的货物贸易中,广东及内地其他地区从港澳进口的比重十分微小,这种贸易结构集中反映了粤港澳三地的产业分工布局,以及共同组成全球重要出口基地的事实。然而,需要注意的是,这种贸易结构,并不能真实地反映港澳地区流入广东及内地其他地区的商品实际数量。近年来,内地“自由行”带来的大量人流,以跨境购物消费的形式列入服务贸易,掩盖了其实质等同于港澳两地对内地的货物出口事实。这仅从香港持续增长的进口货物(2010—2014年间以年均7%比率增长,超过出口的增长率)中,本地留用比例仅占三成,澳门近年来进口数倍于出口的增长,2014年进口为出口的9倍以上,就可见一斑。⑥

由此可见,三地货物贸易增长的减缓,并不表明商品跨境流动数量的实质减少,只不过这种商品流动计入了三地的服务贸易之中。也就是说,中国制造向中国市场的转变,以及内地市场巨大需求的崛起,在很大程度上是由服务贸易中的人员流动、跨境消费实现的。在三方货物贸易减缓、服务贸易大增的状况下,港澳如何在内地规模巨大的内需市场中,提升优化香港的国际产品代理、营销与品牌服务中心功能与澳门的娱乐品牌推广的经济功能,具有十分重要的意义。此外,香港作为国际贸易中心、作为生产全球化下引领珠三角制造走向世界的中介,在内地跨境电商物流、海淘推动的零售全球化的潮流中,将面对巨大的转型挑战。

三、服务跨境流动大幅增长与城市功能的跨境空间布局

在货物贸易总量增速减缓的同时,三地间服务贸易则呈现大幅度上升的走势。粤港间服务贸易2003—2013年增长了9.98倍,年均增速25.9%,远超同期广东服务贸易总量扩张7.74倍、年均增长24.2%的速度。“十二五”时期,内地与香港已经成为相互最大的服务贸易伙伴。香港在内地服务贸易中占据29%的比重,在广东服务贸易中占比则超越半壁江山,是香港在广东货物贸易比重的2.5倍。占据2013年澳门服务出口97%比重的旅游业,65%以上游客来自内地,而仅珠三角地区的游客就占据了内地游客44%以上比重。这充分显示了广东与港澳之间最为重要的经贸关系并非商品贸易,而是服务贸易。

(一)粤港澳三地服务跨境流动的加速,凸显了三地之间的经贸关系开始从侧重货物流动转向以服务流动为主的阶段性特征

对比2013年粤港、粤澳之间的服务贸易结合度指数和货物贸易结合度指数,就可以看出其走势端倪(表4)。如果深究近年来推高粤港澳之间服务贸易结合度的主要因素,可以得出的共同判断是内地人员对港澳地区流动的爆炸性增长。这种增长带动了旅游业成为当地服务跨境贸易的最大行业,从而推动了粤港澳三地服务贸易的快速发展。虽然随着珠三角服务业的发展,对港澳的其他服务一直在持续增长,但是,跨境的购物、旅游需求仍是当前内地跨境服务需求中增长最为显著的部分。这种需求增长的速度,使得其他的服务需求增长相形见绌。不难看出,三地之间稳定持续的人员相互流动,尤其是内地人员对港澳地区的流动,是三地服务贸易结合度维系高水平的主要因素之一。

表4 2013年广东与香港、澳门的货物、服务贸易结合度指数

(二)三地跨境服务流动的主要内容,实际上反映了三地城市的跨境分工发展,以及城市的不同经济功能定位

2014年香港服务贸易顺差的最大来源为旅游业,其顺差来源地是内地;香港服务贸易最大逆差则是进口外发加工的制造服务,即进口广东的制造服务。前者凸显了香港作为内地的旅游、购物目的地的地位;后者则体现了粤港两地制造与服务的不同空间分工,以及香港作为全球生产供应链网络的营运枢纽地位(包括资金融通、销售网络及专业服务)。

从广东对香港的服务流动来看,广东从香港获取服务顺差的最大部分为加工服务的出口(工缴费)和运输服务。最大逆差为旅游、专有技术权利使用费和特许费。顺差不仅凸显了广东一直维系的全球加工制造基地的定位,更显示了珠三角服务业的崛起,尤其是运输服务对香港的替代。需要指出的是,香港的运输服务至今为止一直维系着整体的顺差地位,而仅是对广东部分出现逆差。这反映出香港作为全球的航运中心仍占据优势,但对广东已经不占优势。在广东对香港的服务逆差方面,香港作为广东的境外购物、高端消费市场的地位不言而喻。此外,香港作为广东经济与制造的主要海外“引技”“引智”(以专有技术权利使用、许可费为代表)国际平台地位也彰显无遗。

近年来,人们在看到澳门通过对内地尤其是广东提供的大量旅游服务,凸显出其珠三角城市群中国际旅游休闲中心地位的同时,往往忽略了澳门金融业对广东及内地其他地区的作用。实际上,2002—2013年期间,旅游顺差作为澳门经济的主要支柱,其绝对数额增长了11倍;比这个数额增长更为惊人的,则是澳门金融业顺差的增长,其同期增长达到80倍⑦。据澳门金融管理局提供的数据,近年来澳门金融的主要服务对象是内地尤其是广东的企业融资。由此,澳门在粤港澳城市群中的金融提供者地位也不容小觑。

(三)粤港澳服务贸易近年来的大幅度上升,其背后的主要原因是粤港澳之间的资本流动,开始从过去的偏重制造业向服务业为中心过渡

从2008年起,广东省吸引的外资中,服务业的增长速度远远超过制造业,近两年更以双位数增长。2013年广东制造业外资进入增长率为-2.1%,服务业则为17.6%。2014年广东制造业外资进入的增长率为2.6%,服务业则为13.7%⑧。这个走势的最终结果是珠三角地区的制造业港商大幅缩减、港资服务商持续上升。以2014年底数据看,港资制造商从21世纪初的5万多家减少至约2万家,仅为2005年的40%;而港资服务商则上升至2.5万家,占全部港商比例达到53%⑨。三地服务资本流动总量的持续加大,是跨境服务流动以及相互间服务商业存在不断扩张的推动力。在这个过程中,香港仍然占据主导地位。

概言之,从深层经济原动力来看,粤港澳之间货物贸易的增长速度减缓,而服务贸易速度加快;跨境的服务贸易结合度指数上升、跨境的服务业投资持续增加的走势,显示了粤港澳之间服务贸易与服务业的合作已经并持续成为粤港澳经济深度合作的主要内容与动力源。

(四)制度推动下服务贸易自由化全面合作起步

制度性因素一直以来都是粤港澳合作的重要推动因素。自粤港澳前期合作的主要模式“前店后厂”逐步解体以来,服务市场的开放与合作就是粤港澳走向全方位合作的主要内容,而服务市场的开放更依赖于制度作为合作要素。

通过CEPA系列补充协议,广东对港澳地区进一步开放服务市场。自2003年内地分别与香港、澳门首次签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA),2008年中央政府赋予广东CEPA先行先试的权力以来,2011—2013年期间,内地与港澳分别签署颁布了CEPA补充协议八、补充协议九、补充协议十,其中内含了多项广东先行向港澳服务业开放的具体措施与政策,使广东对香港的先行先试开放达到79项,而对澳门达到68项。

总体而言,目前在服务领域的160个产品中,广东已经开放的服务产品为153个,其开放的广度超过95.6%,且有58个部门完全实现国民待遇,开放深度达到36%。由此推动了一批香港服务商进入广东市场。

2014年12月,广东更分别与港澳签订了三地基本实现服务贸易自由化的协议,这是内地首次以准入前国民待遇加负面清单方式与香港签订的服务贸易自由化协议,加深了服务市场对港澳的开放深度。

一国或一地区的服务业开放,意味着经济与社会的全方位开放。这是由服务业的特点与范畴决定的。服务业不仅涉及经济层面的产业,如产业上游的产品研发、设计与技术专利,下游的商标、广告、营销网络,以及贯穿产业链条的金融、会计等;更涵盖上层建筑和社会领域的法律、教育、医疗以及环保等。因此,粤港澳之间的服务贸易自由化,将不仅是产业的合作,更包含这个城市群社会、文化等之间的深度合作,以及优质生活圈的创造。也只有在这个基础上,粤港澳城市群才能真正成型。由此,服务贸易自由化的实现,将会是粤港澳城市群从雏形走到成型、发展到成熟阶段的关键。

四、资本流动的绝对单向性与香港的全球城市功能

实际上,粤港澳之间经贸关系的背后是三地之间由投资形成的产业空间关系。从根本上看,大珠三角地区资源与要素在城市间的流动,在很大程度上是由企业在这个地区的投资带动,由此而构成城市间跨境的空间经济联系。

随着“前店后厂”的跨境产业分工模式逐步式微,香港作为全球加工贸易基地提供生产性服务的功能逐步下降,内地尤其是珠三角地区企业则快速增长,居民收入、储蓄与财富亦在逐步积累。上述因素伴随着内地市场持续开放与体制改革,推动了大量内地企业在香港上市,公司以商业存在进入香港,以及人员、企业、资金、信息等相互流动,促使香港逐步从服务于离岸与跨境生产基地的生产性服务中心,向先进全球化服务业集聚的全球城市发展。

围绕着内地的巨大需求以及跨国企业进入内地速度加快的态势,香港的金融、会计、法律、广告及顾问咨询等,形成了全球化的金融体系及专业服务网络,成为大珠三角地区城市群中最为重要的全球资本运筹与管理中心。作为先进全球化服务的重要节点,其作用并非区域性而是全球性的。这也是近年来香港在全球投资中一直名列世界前茅且排名持续向前的重要原因。

在2014年的全球外商直接投资(FDI)流入量和流出量方面,中国香港跃升到了第二位,更成为内地尤其是广东以及澳门外资引进与对外投资的主要来源地与目的地。2014年中国成为外商直接投资流入的第一大国,其中72%以上的流入量来自于排名第二位的中国香港。中国香港的直接投资流出量排名在美国之后,列全球第二,排于中国内地之前,其主要的流出地区就是排名第三的中国内地。香港与内地互为最重要的投资伙伴关系可见一斑。

无疑,在粤港澳之间的相互投资中,香港作为全球城市占据绝对地位。香港是广东的最大外来投资者(占广东外来资本存量的61.8%,2014年流量的63.8%),澳门的第二大外来投资者(占澳门外来资本存量的25.2%,2013年流量的26.4%)。而广东、澳门的第一大对外投资地就是香港(占广东2014年对外投资的85.4%、澳门2013年对外投资存量的31.8%)。

然而,广东与澳门在香港的资本流出与流入的存量与流量中均占很小比例。以香港对广东的直接投资占其对内地投资的30%比例计算,则进入广东的香港资本,占其资本存量的比重仅为12%;而广东进入香港的投资占香港当年的资本流入流量的比重仅在3.7%。澳门累计从香港进入的资本存量,更是澳门投资于香港资本存量的13倍以上。这种资本流动的非均衡性、单向性凸显了香港不仅在大珠三角城市群中、更在全球经济中的资本中心地位。这个地位在未来相当长的时期内不可替代。

粤港澳三地以香港作为资本中心的资本流动,使得香港成了地区城市群中最大的收入流量集聚地。香港通过大量向内地和澳门输出资本而获益。以2013年香港国际收支中的资本收益看,中国香港对所有欧美国家的资本收益的流量为负数(收入流出),最大的流出地为美国、英国,也即美欧国家通过向中国香港投资,获取正的收入流量。对内地的资本收益则录得2157亿港元的收入流入,从而使香港整体的资本收益为正⑩。澳门则在2013年录得789亿澳门币的资本收益流出,高居澳门当年本地生产总值的19%。由此可见,内地、澳门作为香港资本的最大或主要流入地,同时也是收入流量向香港流出的地区。如果按照珠三角地区吸收的香港直接投资为内地三至四成的比重计算,则香港来自珠三角地区的资本年收入流量可达700亿~900亿港元。

香港作为粤港澳地区最大的收入流量吸纳地这个事实,不仅彰显了香港在全球资本流动中的世界级地位,更在一个层面上表明,在大珠三角地区中,即使某些城市例如广州、深圳的GDP总量,澳门的人均GDP值,即将超越或已经超越香港,但香港仍然是这个地区的首要城市。因为城市群中首要城市的地位取决于两个指标:一是该城市的经济体量;二是该城市在地区收入流量上的集中与吸聚能力。在大珠三角地区,目前仅有香港具备影响地区收入流量流向的作用。香港具有的这种全球资本配置功能及盈利能力,不仅在大珠三角地区,且在内地相当长的时间内均无法被其他城市所取代。以香港2012年直接投资存量与当年资本所得收入流量,分别粗略计算香港在内地的投资收益与内地在香港的投资收益,则香港投资内地的资本收益为12.8%;内地投资香港的资本收益则仅有8.1%。这个数字对比充分反映了香港与珠三角地区资本运营能力的差距。

结论

粤港澳三地人员流动的激增,不仅成就了港澳购物天堂、休闲旅游的发展,更在近年来逐步使粤港澳这个跨境城市群的商品与消费市场趋于一体化;同时也使港澳地区成为全球旅游服务最为密集的地区。

三地之间因世界市场萎缩呈现出商品跨境流动规模增长减缓的势头,三地的货物贸易相互比例也是增长平缓,香港服务贸易中最大的逆差——制造服务进口绝对值也呈持续下降的走势。随着珠三角企业持续“走出去”,粤港澳之间有可能从香港接单、组件进口,进入内地加工再由香港出口的分工,转变为香港接单、从内地进口组件,进入东南亚等地加工再出口的新产业分工格局。

与货物贸易总量增长减缓趋向同时发生的,是三地间服务贸易呈大幅度上升的走势。三地之间的经贸关系已经出现从侧重货物流动,转向服务流动为主的阶段性特征。其背后的主要原因是粤港澳之间的资本流动,开始从过去的偏重制造业向服务业为中心过渡。这显示了粤港澳之间服务贸易与服务业的合作,已经并持续成为粤港澳经济深度合作的主要内容与动力源。此外,CEPA下服务贸易自由化的制度性因素,也是粤港澳服务业合作的重要推手。

从三地间的资本流动来看,香港是广东和澳门外资引进与对外投资的主要来源地与目的地。资本流动的非均衡性、单向性凸显了香港不仅在大珠三角城市群中,且在全球经济中的资本中心地位。这个地位在未来相当长的时期内不可被其他城市所替代。同时,粤港澳三地以香港作为资本中心的资本流动,也使得香港成了地区城市群中最大的收入流量集聚地。

①④香港特别行政区政府统计处:《2013年香港服务贸易统计》,http://www.statistics.gov.hk/pub/B1020011 2013AN13B0100.pdf,最后访问时间:2016年6月20日。

②中华人民共和国商务部:《中国服务贸易统计2014》,北京:中国商务出版社,2014年。

③封小云等:《经济新常态下东莞外资企业的现状与走势研究》,广州:《当代港澳研究》,2015年第2辑。

⑤⑥⑦香港特别行政区政府统计处:《香港统计年刊2015》,http://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032015 AN15B0100.pdf,最后访问时间:2016年6月25日;澳门特区政府统计暨普查局《澳门统计年鉴2014》,http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=d45b f8ce-2b35-45d9-ab3a-ed645e8af4bb,最后访问时间:2016年6月20日。

⑧广东省商务厅:《广东商务发展报告》(2014—2015),广州:广东人民出版社,2015年。

⑨广东省工商行政管理局提供数据。

⑩香港特别行政区政府统计处:《香港统计年刊2014》,http://www.statistics.gov.hk/pub/B10100032014 AN14B0100.pdf,最后访问时间:2016年6月20日。

[责任编辑孟书强]

F727

A

1000-7687(2016)03-0064-09

封小云,广东外语外贸大学南国商学院兼职教授、暨南大学经济学院教授。广州510630