美式整脊手法结合脊柱脉冲诊疗仪治疗小儿寰枢椎旋转半脱位

于红 吴闻文 侯树勋 周中华 何建军 王强 Shawn He Christopher Colloca

论著

美式整脊手法结合脊柱脉冲诊疗仪治疗小儿寰枢椎旋转半脱位

于红 吴闻文 侯树勋 周中华 何建军 王强 Shawn He Christopher Colloca

目的 探讨美式整脊手法(Chiropractic)配合脊柱脉冲诊疗仪治疗小儿寰枢椎旋转半脱位的有效性。方法 回顾性分析 2004 年 7 月至 2014 年 8 月,于我院门诊骨科就诊的 37 例寰枢椎旋转半脱位患儿,其中男 27 例,女 10 例,年龄 3.5~12 岁,平均 7.9 岁。发病前有明确上呼吸道感染病史的患儿占 21.6%(8 / 37),有明确头颈部外伤史的占 35.1%(13 / 37)。就诊时间为发病后当天至 3 个月不等。所有患儿均接受颈部活动范围检查,部分(年龄较大的患儿)接受视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)测量;同时接受颈椎正、侧、张口位 X 线检查,部分患儿加做寰枢椎螺旋 CT 扫描及图像三维重建检查。三维 CT 检查重点测量寰枢椎在纵轴和矢状轴上旋转畸形的角度。所有患儿均接受本研究第一作者给予的 Chiropractic 治疗和脊柱脉冲诊疗仪(Sigma 公司,Neuromechinical Innovation 公司,美国)的治疗。患儿在伤后 2~3 天内连续接受1 次 / 天的治疗,随后改为 2~3 次 / 周,并佩戴颈托 2 周。治疗结束后给予影像学复查,治疗前后的 VAS值进行统计学比较。结果 治疗后多数患儿的疼痛症状获得明显改善。本组 11 例在治疗前后接受 VAS 测试,治疗前 VAS 评分 7.2~10 分,平均 8.68 分,治疗后 VAS 评分 0~3 分,平均 1.75 分,差异有统计学意义(P<0.01)。本组在治疗后接受影像学复查的病例共 13 例,但接受影像学复查的时间相差甚远(1.5 小时至 7 年)。绝大多数患者影像学有明显好转,仅 2 例在复查 X 线片时对位不佳,尚需继续治疗和观察。结论Chiropractic 是治疗小儿寰枢椎旋转半脱位有效方法之一,脊柱脉冲诊疗仪对小儿而言更具有依从性和安全性,两者配合使用可以增加疗效。三维螺旋 CT 能对寰枢椎在纵轴和矢状轴上旋转畸形的角度进行精确的测量,并对治疗有指导意义。

儿童,学龄前(2-5);儿童(6-12);寰枢关节;脱位;体层摄影术,X 线计算机;整脊疗法

寰枢椎旋转半脱位是一种较少见的上颈椎病变,高发于儿童少年期[1-2],目前文献中未见该病患病率和发病率的报告。由于对该病的发病机制、病理解剖学认识尚不完全清楚,不同作者对该病的命名尚不统一,如寰枢椎旋转半脱位(atlantoaxial rotatory subluxation,AARS)、寰枢椎旋转固定(atlantoaxial rotatory fixation,AARF)、寰枢椎旋转畸形(atlantoaxial rotatory deformity)、寰枢椎旋转移位(atlantoaxial rotatory displacement)、寰枢椎半脱位(atlantoaxial subluxation)和寰枢椎旋转脱位(atlantoaxial rotatory dislocation)等。尽管目前三维CT 已经成为该病的常规检查方法,但不同作者采用的成像的视窗、观察角度以及测量椎体旋转角度、位移程度的方法各不相同,缺少统一标准[2-7]。

该病多采用保守治疗,文献建议的方法包括颈椎牵引、颈托支具保护、麻醉下手法复位、口服抗炎镇痛药和肌肉松弛剂等[2-4,7-9]。2004 年 7 月至2014 年 8 月,我院使用美式整脊手法(Chiropractic)配合使用脊柱脉冲诊疗仪治疗 37 例寰枢椎旋转半脱位患儿,现将方法和结果报告如下。

资料与方法

一、一般资料

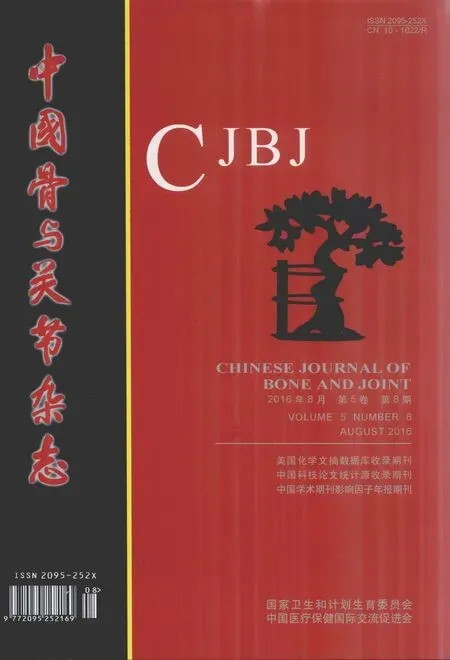

本组 37 例,其中男 27 例,女 10 例。年龄 3.5~12 岁,平均 7.9 岁。发病前有明确上呼吸道感染病史的患儿 8 例(21.6%);有明确头颈部外伤史的 13 例(35.1%)。就诊时间为发病当天至 3 个月不等。大多数患儿就诊时表现为一种特殊的斜颈畸形,呈典型的“知更鸟姿态(cock-robin position)”[1-3,6,8-9],即患儿头偏向一侧,而下颌偏向另一侧,并颈椎轻度屈曲,同时伴有颈枕部疼痛、颈椎活动受限及痛苦表情。知更鸟斜颈畸形在急性期的患儿表现得最为明显(图 1)。

二、影像学检查

所有首诊就在我院的患儿均拍摄颈椎正、侧、张口位 X 线片,并做寰枢椎螺旋 CT 扫描及图像三维重建。在其它医院首诊的部分患儿,已做过 X 线和 CT 检查,其家长拒绝接受再次检查。

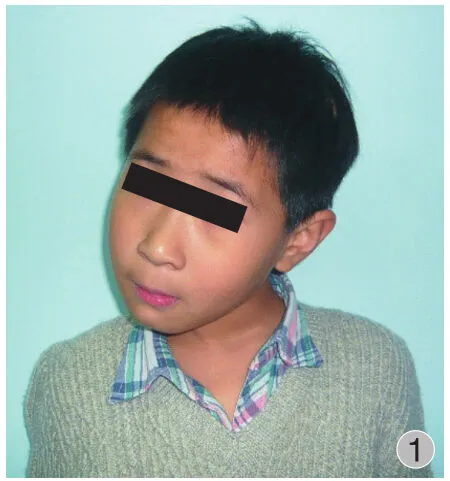

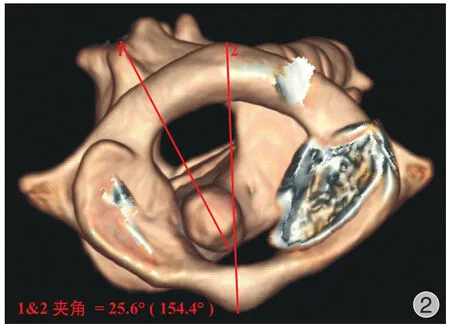

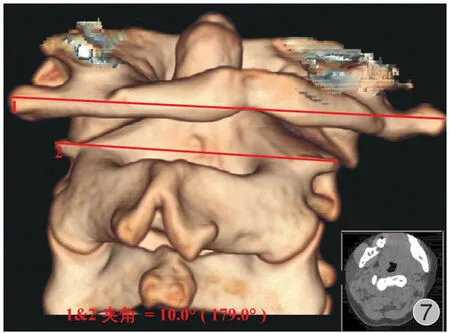

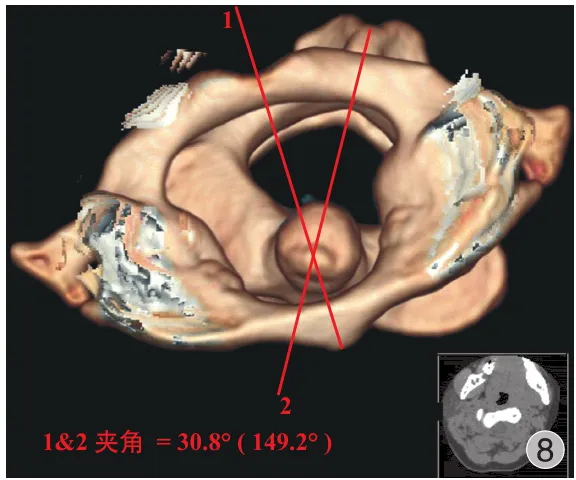

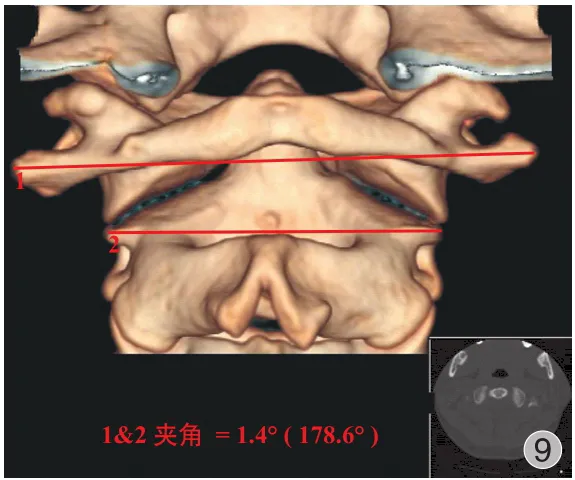

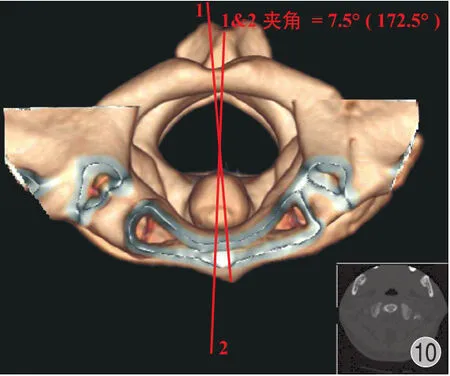

CT 三维重建的方法:为了更直观、更准确地了解旋转的角度和位移的程度,笔者参照 Pang 等[5]报告的寰枢椎三维视窗和旋转角度测量方法,选择了两个视窗:(1)顶面视窗:观察纵轴旋转。去除颅骨后平行于寰椎平面的颈椎顶面观三维重建图像。在该图像中可以清晰地显示寰枢椎在纵轴轴位上的旋转、前弓后缘至齿状突前间隙(atlas-dens interval,ADI)、双侧齿状突-侧块间隙(odontoid lateral mass interspace,OLMI)。沿寰椎前、后弓中点做一直线,再沿枢椎棘突中点和齿状突中点做一直线,两线相交的角度即为寰枢椎在纵轴位上旋转的角度(图 2);(2)背面视窗:观察矢状轴旋转。在上颈椎三维 CT 重建的背面观图像上,可以观察到寰椎、枢椎在矢状轴上的旋转畸形。沿寰椎和枢椎的轴线画 2 条相交的直线,测量其角度,即半脱位造成寰枢椎在矢状轴上的旋转角度(图 3)。

三、影像学分型

Fielding 等[10]将旋转脱位分为 4 型,I 型:以齿突为旋转轴,寰椎旋转移位而无向前移位;II 型:以一侧关节为旋转轴,寰椎旋转向前移位固定 3~5 mm;III 型:旋转移位固定情况同 II 型,但移位>5 mm;IV 型:旋转向后移位固定并常合并齿突骨折。根据 Fielding 分型,本组 I 型 24 例,II 型 10 例,III 型 3 例。

四、治疗方法

由于寰枢椎脱位后颈枕部疼痛,多数患儿不配合治疗,表现为拒绝触摸和颈部肌肉紧张。因此,笔者采用了“轻柔软组织放松手法——Chiropractic矫形手法——脊柱机械脉冲式冲击诊疗仪治疗”三部曲顺序治疗的方式。本组患儿在给予手法治疗前均未使用止痛剂。

1. 首先采用轻柔手法放松患儿的颈部肌肉痉挛和韧带挛缩,待患儿疼痛缓解、肌肉放松、恐惧消除后,再用矫正手法治疗。

2. Chiropractic 矫形:患儿仰卧,术者站在患儿头侧床旁,用食指末节桡侧抵住患儿已向外侧旋转脱位之枢椎的棘突或椎板。根据 X 线片和(或)三维 CT 显示的枢椎脱位的方向和角度,反方向瞬间发力,迫使枢椎向复位方向移动。笔者采用的矫正手法是美国帕尔莫学派手法(Palmer upper cervical technique),其手法要点仍是高速度 / 低振幅(highvelocity / low-amplitude)。

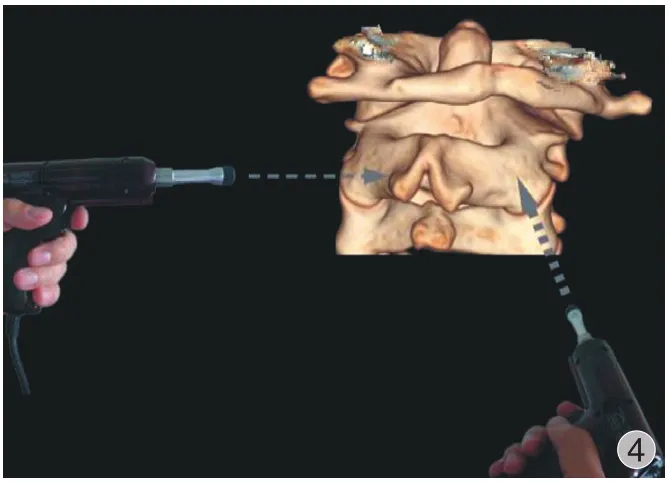

3. 脊柱脉冲诊疗仪治疗:完成手法治疗后,对患儿实施机械脉冲式冲击治疗。治疗时患儿面向下骑坐在特殊的治疗椅上或俯卧在治疗床上,面部两侧放置松软的海绵靠垫支撑头颈部使肌肉充分放松。(1)治疗部位和方向的选择:根据患儿颈椎三维 CT 显示寰枢椎在纵轴和矢状轴上旋转的角度大小来决定治疗枪头作用的部位和方向。一般来讲,治疗部位选择枢椎旋后侧的椎板和枢椎棘突的旋前侧,枪头的方向则根据枢椎沿纵轴和沿矢状轴旋转的角度大小而定。以 C2棘突向左侧旋转的病例为例,先用枪头抵在右侧(旋后侧)枢椎的椎板,朝向前、内、上方向治疗;再使枪头抵在枢椎棘突的左侧(旋前侧),水平向右侧治疗,如图 4 所示。(2)治疗强度与频率的选择:由于治疗的对象是少年儿童,并且部位在上颈椎,因此治疗的强度要小,治疗频率较高。一般来讲,笔者选择的强度为 10~12 磅 / 英寸2,频率选择为 9~11 Hz。(3)疗程:患儿在伤后 2~3 天内每天治疗 1 次,随后 1 周内的治疗改为 2 天 1 次,而后为每周 2 次。多数脱位程度较轻的患儿治疗 1~3 次后疼痛症状明显缓解,活动度明显增加,2 周内即可治愈。对于脱位程度较重并(或)延误早期治疗的患儿,疗程会明显延长,有的可达月余。(4)治疗仪:本组病例使用了 3 种治疗机制相似的治疗仪,即美国 Sigma 公司生产的第2 代脊柱脉冲诊断治疗仪(Premier Spinal Dignostic and Treament System. Model SA201 Series 7)、第6 代产品(Spineliner)以及美国 Neurome-chinical Innovation 公司生产的 Impulse(改良版)治疗仪。为了满足患儿上颈椎病变治疗的需要,笔者所用的Impulse 治疗仪将最低挡的治疗强度减少了 1 / 3。伤后即刻开始佩戴颈托,持续佩戴 1~2 周,必要时可服用非甾体类药物并配合使用其它物理治疗。

五、疗效评价及统计学处理

疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS):本组仅 11 例在治疗前、后完成 VAS 测试。低龄儿童难以主观自评分数,作者根据大多数患儿发病时哭闹、恐惧和肌肉紧张程度,与家长共同评价疼痛等级。因此可能存在 VAS 数值偏差。

影像学复查:由于儿童普遍存在恐惧医院的心理,再加上有些家长拒绝让孩子接受更多的具有辐射性和伤害性的影像学检查,因此很多患儿在接受几次治疗后,感觉大部分症状已缓解,就不再去医院复查。本组接受影像学复查的病例共 13 例,其中复查 X 线片的有 10 例,复查 X 线片和三维 CT 的只有 3 例。

图1 “知更鸟”斜颈畸形姿态Fig.1 Cock robin position

图2 在顶面视窗中可以观察和测量寰枢椎在纵轴位上旋转的角度Fig.2 Top view of the C1-2angle on longitudinal axis

图3 在背面视窗可以观察和测量寰枢椎在矢状轴上的旋转角度Fig.3 Dorsoal view of the C1-2angle on sagittal axis

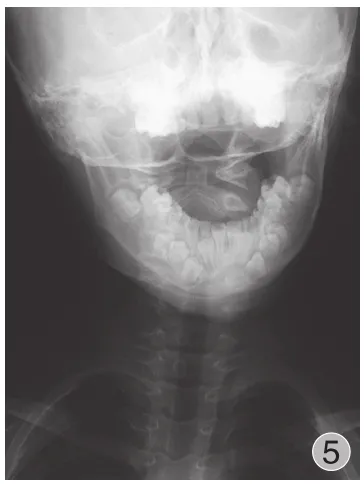

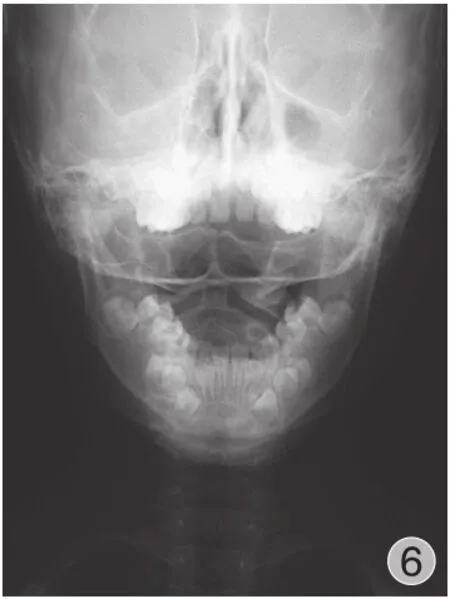

本组治疗后接受影像学复查的时间相差甚远,最短的时间在治疗后 1.5 h 复查 X 线片(一次手法治疗后即刻复查就完全复位,如图 5、6 所示),最长的时间在 7 年后复查 X 线片。其中在治疗后 1 周内接受影像学复查的有 3 例,1~3 周的有 3 例,3 周至半年的有 3 例,半年以上的有 4 例。

本研究使用 SPSS 15.0 进行配对资料 t 检验统计分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

本组 2 例在随访摄片复查时疗效不满意,1 例是男性 9 岁患儿。在首次治疗后 5 天疼痛症状与活动度均有部分改善,复查 X 线片显示寰枢椎尚未完全复位。又经 1 周治疗,症状与活动度完全改善,而患儿拒绝再次拍片。另 1 例是女性 8 岁患儿,头部受伤后 3 个月(在外院多次诊治)来我院就诊,寰枢椎旋转畸形较固定。经 2 周治疗,摄片复查脱位无改善而放弃治疗。

治疗前 VAS 评分 7.2~10 分,平均(8.68± 0.83)分;治疗结束后 VAS 评分 0~3 分,平均(1.75±1.03)分,经统计学计算(配对 t 检验,P= 1.58383×10-9),差异有统计学意义。

典型病例介绍:病例 1,患者,男,10 岁。于2010 年 2 月 1 日在外院行颈枕部包块切除术,术后颈部逐渐开始偏斜。无发烧和外伤史。2010年3月1 日来我院就诊,表现为典型的“知更鸟”斜颈畸形,颈椎活动受限,颈枕部压痛、拒绝触碰。治疗前 VAS 评分 9.2 分。复查颈椎正、侧、张口位 X 线片后,加做三维螺旋 CT 检查,在冠状位二维重建影像上显示两侧齿状凸-侧块间隙欠对称。三维重建影像背面观显示 C1~2无明显矢状轴上的旋转,如图 7 所示。三维重建影像顶面观显示 C1~2在纵轴上明显旋转,旋转角为 30.8°,如图 8 所示。治疗后10 天症状明显缓解,颈椎活动度基本正常。复测VAS 评分 1 分。

2010年3月30日再次来京复诊,无临床症状和体征,复查三维 CT 显示C1~2之间结构基本恢复解剖位置,其轴位旋转角度在10°以内(无临床意义),如图 9、10 所示。随后数年内多次间断来院复查,无症状,感觉、运动正常。2015 年 9 月 10 日最后一次来院复查,颈椎正、侧、张口位 X 线片未见明显异常。

讨 论

图4 治疗枪的作用点和方向示意图Fig.4 Action point and direction of electric head

图5 寰枢椎旋转半脱位患儿手法治疗前影像Fig.5 Befor manupulation treatment of tipical atlantoaxial rotatory subluxation

图6 手法治疗 1.5 h 后显示完全复位Fig.6 Anatomic redution after 1.5hr manupulation treatment

图7 C1~2在矢状轴上无明显旋转畸形Fig.7 The C1-2angle on sagittal axis had no clinical significance(< 10°)

图8 C1~2在纵轴上旋转 30.8°Fig.8 The C1-2angle on longitudinal axis was 30.8°.

图9 C1~2在矢状轴上无明显旋转畸形Fig.9 The C1-2angle on sagittal axis had no clinical significance(< 10°)

图10 C1~2在纵轴上轻度旋转(7.5°),无临床意义Fig.10 The C1-2angle on longitudinal axis had no clinical significance(< 10°)

Charles Bell 早在 19 世纪就对寰枢椎关节交锁导致旋转脱位这种头颈部不正常的体位进行了描述,随后又有学者对该病不断进行研究。Fielding 等[10]于 1977 年报告了对该病最经典的研究,尽管当时尚无 CT、MRI 等现代化检查手段,但其以 X 线片的图像分析为基础提出的分型,奠定了对寰枢椎旋转半脱位病变的研究基础,一直沿用至今。

在正常情况下,颈椎旋转运动的 60% 发生在寰枢椎;羽状韧带限制寰枢椎的过度旋转,齿状突横韧带则把寰椎前弓与齿状突紧密而牢固的固定,并限制齿状突在颈椎过屈时的向后移位。由于儿童具有还没有完全发育成熟的寰枢关节结构(寰枢椎外侧关节的关节面更加接近水平使前屈-后伸的活动范围更大)、尚未完全骨化的齿状突(更易发生旋转运动)、较大的头颅/身体质量比、相对松弛的韧带结构(致使齿状突的活动范围较大)、颈部肌肉力量较弱等功能解剖学特征,致使寰枢椎旋转半脱位好发于少年儿童[1,8]。近年来有关该病的病因、发病机制、诊断方法、分型、治疗方法与选择策略等诸多方面的研究逐渐增多,笔者根据自己的经验对下列问题进行讨论。

一、致病因素

部分患儿在发病前无明显的诱因(故有些学者称此病为“自发性寰枢椎旋转半脱位”),而部分患儿在发病前有明显的诱因。较常见的病因有上呼吸道感染、头颈部外伤、颈枕部或咽部手术等,不太常见的原因有类风湿等疾患的韧带松弛及断裂、Down 综合征、Klippel-Feil 综合征、莫尔丘病(Morquio disease)等[1-2,4,7]。可能是由于病例数较少的缘故,不同研究报道各种致病诱因所占的比例相差甚远。例如,既往研究报告中外伤所占的比例为0%~80%(本组为 35.1%),但是近几年有两篇关于小儿寰枢椎旋转半脱位的病例报告中显示,外伤所占的比例均较高。一篇是 Akbay 等[2]报告了 12 例,其中 11 例有头颈部外伤史,占 91.67%;另一篇是Goel 等[4]报告了 14 例,全部患儿在发病前均有或轻或重的外伤史。

在非创伤性的寰枢椎旋转半脱位病例中,31%的患者与外科手术相关。并且绝大多数患者不是在术后即刻发病,而是在术后 1 周内发病[6]。Tauchi 等[3]报告了 1 例 7 岁女孩行双耳成形术后 3 天发生寰枢椎旋转半脱位的病例,该患者经保守治疗治愈。本组有 1 例在颈枕部小手术后发病的(见本研究病例介绍),笔者认为头颈枕部手术后诱发小儿寰枢椎旋转半脱位的发病机制应该与上呼吸道感染的发病机制类似,即任何干扰、破坏寰枢椎周围肌肉、韧带的张力与平衡的因素都可诱发该病。

二、误诊、漏诊及早期诊断与预后

寰枢椎旋转半脱位是一种容易误诊、漏诊,从而使其疗效减低的疾病[7],这可能与它的发病率低有关。有研究者统计,在小儿科各种疾病导致的斜颈患者中,因寰枢椎旋转半脱位所致的斜颈仅占0.7%[11],而此病的预后与能否得到早期治疗密切相关[7,12-13]。Beier 等[12]在 10 年内治疗了 40 例患儿,按接受治疗时间的早晚分为 3 组,即急性期(1 个月内得到治疗)、亚急性期(1~3 个月内接受治疗)和慢性期(3 个月以后才开始治疗)。结果显示:29 例急性期患儿多数用颈托和牵引方法治愈,仅 1 例用头颅环牵引(属有创治疗)治疗;而亚急性和慢性组的 11 例患儿中用头颅环牵引治疗的有 6 例,而最终行内固定手术治疗的有 3 例。Pang 等[13-14]对 29 例寰枢椎旋转半脱位的患儿进行前瞻性随访分析,在疗程长短、复发率、复位困难、需要融合手术及最终活动度丧失方面,I 型患儿均显著优于 III 型,慢性期患儿在各个方面均显著差于急性期患儿。

本组有 2 例外地患儿,辗转月余(误诊、漏诊及误治)来到我院门诊,经治疗斜颈畸形依旧存在,症状改善不满意,因家长拒绝手术治疗而自动终止治疗而离院。与之相反,笔者也曾给 2 例家住医院附近、极早期的患儿治疗,一次手法即彻底治愈。其中 1 例 7 岁男儿,出现斜颈后立刻来诊,一次手法治疗后斜颈畸形与疼痛症状完全消除。治疗前、后 X 线片相差 1.5 h,如图 5、6 所示。

由此可见,早期即使给予简单的保守治疗也能取得一定疗效;晚期病例的保守治疗疗效差、预后欠佳,多需手术治疗[7,12-13]。早期诊断的关键是临床医师对“知更鸟姿态(cock-robin position)”——这种疾病标志性的特殊斜颈体征有所认识。

三、诊断方法

随着影像学检查技术的不断进步,三维螺旋 CT检查目前已成为诊断寰枢椎旋转半脱位的最佳检查手段[1-2,9,14]。由于三维 CT 扫描技术可以通过计算机做到选择不同技术参数获得不同的图像,以及从各个不同角度、不同截面去观察同一个物体,因此每一个作者可以根据自己的经验,用不同的三维 CT 图像去研究和观察寰枢椎旋转半脱位的病情。据笔者所知,目前尚未见有其他学者用三维 CT 图像去观察和测量寰枢椎在矢状轴上旋转的角度(如图 3 所示)。笔者认为测量寰枢椎在矢状轴上的旋转程度,无论在病情程度上的判断、病变的分型以及对治疗上的指导均有重要的临床意义。

尽管 Pang 等[5]在 CT 检查基础上提出了新的分型,比在 X 线片检查基础上得到的分型能够更准确地测量到旋转畸形的角度,但需要多次对患儿进行CT 扫描。已有学者提出:在获得足够影像诊断信息的前提下,应该优化 CT 扫描参数降低辐射剂量。其目的在于减轻 CT 扫描对儿童甲状腺的辐射,保护甲状腺组织[15]。综合分析与权衡各种分型在检查和使用时的容易程度、患者需承担的费用、对患儿辐射的强度等诸多因素,作者认为 Fielding 分型目前仍是临床上最实用、最易掌握和使用的分型。

四、保守治疗方法与 Chiropractic 的优势

小儿寰枢椎旋转半脱位的治疗方法无外乎保守治疗与手术治疗两大类。由于儿童对此病有很强的自愈和恢复能力,一旦给予患儿早期、及时、有效的治疗,随着孩子的成长,绝大多数均可获得痊愈。本组病例除 2 例短期疗效不满意外,其他所有获得长期随访的病例,均获得良好疗效,无明显后遗症。笔者发现:很多学者报告在行手术前的麻醉阶段使用轻柔的矫正手法或用手扶正患儿头颅即可矫正畸形[1-2,4];有些晚期的、畸形很难矫正的患儿,晚上入睡后其头可以自然地放得很正,既看不出畸形也没有一点痛苦表情。这种现象强烈暗示:保守治疗应该能够矫正畸形!

查阅文献可见治疗儿童寰枢椎旋转半脱位常用的保守治疗有牵引、颈托(支具)、口服肌肉松弛剂等方法,个别医生用肉毒毒素对患儿胸锁乳突肌和头夹肌进行阻滞后再做中医按摩和复位手法治疗[16]。本研究介绍了使用 Chiropractic 配合脊柱脉冲诊疗仪治疗该病的初步体会。笔者认为 Chiropractic与中医传统按摩手法治疗的最大区别不是手法技巧的差别,而在于前者结合了功能解剖学、发病机制和病理生理学、影像学检查,使医者在治疗前明确了病椎的部位、位移的类型以及手法治疗的目的、作用点的位置、作用力的方向和角度,实施手法治疗时有的放矢。正是由于美式手法可以做到精确地调整病椎,很少骚扰相邻结构,因此该方法较其它手法治疗更加安全、有效。应该强调的是:必须由高年资、具有丰富的上颈椎手法治疗经验的医师或手法治疗师才能对儿童做上颈椎的手法治疗。另外,Chiropractic 医师专用的高科技仪器——脊柱脉冲诊疗仪[17],其作用点更是能够达到精确的解剖学定位。术者可以根据病情的不同,选择不同的治疗角度、作用力的大小和治疗频率。小儿对此类治疗仪的依从性好、容易接受,作者使用的改进型 Impulse 治疗枪更适合儿童寰枢椎旋转半脱位的治疗。

五、结论

寰枢椎旋转半脱位高发于少年儿童,在临床上较易漏诊、误诊。对大多数患儿来讲,早期诊断、早期治疗极为重要,直接影响预后。充分认识其标志性的斜颈畸形体征——“知更鸟姿态(cock-robin position)”,是减少误诊率的关键。

三维 CT 对寰枢椎在纵轴和矢状轴上旋转角度的测量,可以更全面地了解病情,并具有重要的临床意义。

Chiropractic 配合使用脊柱脉冲诊疗仪是治疗小儿寰枢椎旋转半脱位安全有效的保守治疗方法之一。

[1] Dahdaleh NS, Dlouhy BJ, Menezes AH. One-step fixation of atlantoaxial rotatory subluxation: technical note and report of three cases. World Neurosurg, 2013, 80(6):e391-395.

[2] Akbay A, Bilginer B, Akalan N. Closed manual reduction maneuver of atlantoaxial rotatory dislocation in pediatric age. Childs Nerv Syst, 2014, 30(6):1083-1089.

[3] Tauchi R, Imagama S, Ito Z, et al. Atlantoaxial rotatory fixation in a child after bilateral otoplastic surgery. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2014, 24(Suppl 1):S289-292.

[4] Goel A, Shah A. Atlantoaxial facet locking: treatment by facet manipulation and fixation. Experience in 14 cases. J Neurosurg Spine, 2011, 14(1):3-9.

[5] Pang D, Li V. Atlantoaxial rotatory fixation: Part 1--Biomechanics of normal rotation at the atlantoaxial joint in children. Neurosurgery, 2004, 55(3):625-626.

[6] Umebayashi D, Hara M, Nishimura Y, et al. A morphologically atypical case of atlantoaxial rotatory subluxation. J Korean Neurosurg Soc, 2014, 55(5):284-288.

[7] Chechik O, Wientroub S, Danino B, et al. Successful conservative treatment for neglected rotatory atlantoaxial dislocation. J Pediatr Orthop, 2013, 33(4):389-392.

[8] Landi A, Pietrantonio A, Marotta N, et al. Atlantoaxial rotatory dislocation(AARD)in pediatric age: MRI study on conservative treatment with Philadelphia collar--experience of nine consecutive cases. Eur Spine J, 2012, 21(Suppl 1):S94-99.

[9] Ishii K, Matsumoto M, Momoshima S, et al. Remodeling of C2 facet deformity prevents recurrent subluxation in patients with chronic atlantoaxial rotatory fixation: a novel strategy for treatment of chronic atlantoaxial rotatory fixation. Spine, 2011,36(4):256-262.

[10] Fielding JW, Hawkins RJ. Atlanto-axial rotatory fixation.(Fixedrotatory subluxation of the atlanto-axial joint). J Bone Joint Surg Am, 1977, 59(1):37-44.

[11] Ballock RT, Song KM. The prevalence of nonmuscular causes of torticollis in children. J Pediatr Orthop, 1996, 16(4):500-504.

[12] Beier AD, Vachhrajani S, Bayerl SH, et al. Rotatory subluxation: experience from the Hospital for Sick Children. J Neurosurg Pediatr, 2012, 9(2):144-148.

[13] Pang D, Li V. Atlantoaxial rotatory fixation: part 3-a prospective study of the clinical manifestation, diagnosis,management, and outcome of children with alantoaxial rotatory fixation. Neurosurgery, 2005, 57(5):954-972.

[14] Pang D, Li V. Atlantoaxial rotatory fixation: part 2--new diagnostic paradigm and a new classification based on motion analysis using computed tomographic imaging. Neurosurgery,2005, 57(57):941-953.

[15] 向葵, 干芸根, 谢娜. 螺旋CT低剂量扫描对儿童寰枢椎病变图像质量的影响. 南京医科大学学报(自然科学版), 2010,30(4):492-494.

[16] Lin CH, Chen CJ, Chen CM, Treatment of atlantoaxial rotatory fixation with botulinum toxin muscle block and manipulation. J Chin Med Assoc, 2010, 73(4):222-224.

[17] 于红. 美国SA201脊柱诊断治疗仪介绍. 中国骨与关节杂志,2010, 9(1):49.

(本文编辑:王萌)

Treatment of atlantoaxial rotatory subluxation with chiropractic manipulation and spinal adjusting instrument in children

YU Hong, WU Wen-wen, HOU Shu-xun, ZHOU Zhong-hua, HE Jian-jun, WANG Qiang, Shawn He,Christopher Colloca. Department of Orthopaedic Surgery, the first Affiliated Hospital of PLA General Hospital,Beijing, 100048, PRC

Objective To investigate the effectiveness of chiropractic manipulation with spinal adjusting instrument in treating children with atlantoaxial rotary subluxation. Methods This was a retrospective analysis for the cases from July 2004 to August 2014 in our hospital. There were 37 cases(27 males and 10 females), and the age ranged from 3.5 to 12 years(mean 7.9 years). Clear history of upper respiratory tract infection before the onset was found in 8 children(21.6%); while a clear history of head and neck trauma accounted for 13(35.1%). Treatment time was ranging from the day of the onset to 3 months after the onset. All patients underwent neck examination for the range of motion, and visual analog scale(VAS)was performed on some elder children. All patients received cervical spinal X ray, including PA lateral and open mouth position; some of the children also received an atlantoaxial spiral CT scanning and 3 D reconstruction. Three-dimensional CT examination focused on measuring atlantoaxial rotation angle in both vertical and sagittal axes of deformities. All patients underwent chiropractic manipulation. The treatment protocol included the children receiving continuous treatment for 2 to 3 days, 1 time / day, followed by 2 to 3 times /week, 2 weeks with a cervical collar. Each patient received spiral CT after the treatment for reviewing. VAS scores prior and post to the treatment were statistically analyzed. Results After the treatment, most children had significant improvement in pain symptoms. Eleven patients received VAS evaluation before(7.2 - 10 points, mean 8.68 points)and after the treatment(0 - 3 points, mean 1.75 points), showing significant improvement with statistical significance(P < 0.01). Thirteen patients had imaging review and most of them improved significantly, but with different intervals(1.5 hours -7 years). Only 2 cases showed slightly worsening in the review of X-ray, and further treatment and observation were needed. Conclusions Chiropractic manipulation is an effective way for young patients with atlantoaxial rotary subluxation; Spinal adjusting instrument is safer for patients with better compliance. Both of them can promote therapeutic efficacy. Three-dimensional helical CT scan can show atlantoaxial in the vertical and sagittal axes of rotational angle of deformities with accuracy, guiding the treatment in clinic.

Child pre(2-5); Child(6-12); Atlanto-axial joint; Dislocations; Tomography, X-ray computed; Chiropractic

10.3969/j.issn.2095-252X.2016.08.011 中图分类号:R681.5

军事医学项目(13CXZ028,AWS14C007);北京市自然科学基金(7152144);北京市科技新星项目(Z1511000003150134)

100048 北京,解放军总医院第一附属医院骨科、北京市骨科植入医疗器械工程技术研究中心(于红、吴闻文、侯树勋),放射科(周中华、何建军);100045 北京,首都医科大学附属北京儿童医院外科(王强);32129 Florida,Palmer Chiropractic University(Shawn He、Christopher Colloca)

(2015-12-14)