2014年内蒙古托克托县海生不浪遗址发掘简报

中山大学南中国海考古研究中心内蒙古自治区文物考古研究所

2014年内蒙古托克托县海生不浪遗址发掘简报

中山大学南中国海考古研究中心

内蒙古自治区文物考古研究所

海生不浪遗址 海生不浪文化 朱开沟文化 仰韶时代 房址 灰坑

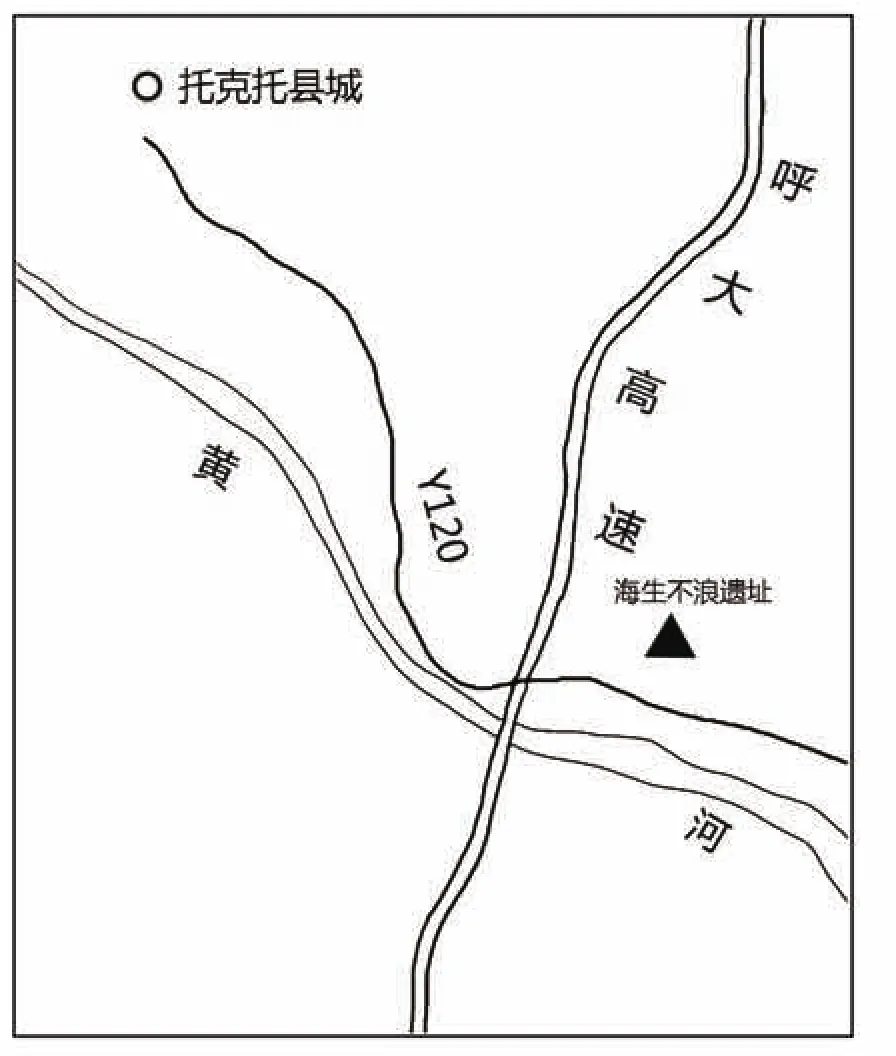

海生不浪遗址位于内蒙古自治区托克托县双河镇海生不浪村北500米的沙丘上,东经111°16′01",北纬40°10′32",海拔1030米。遗址坐落于黄河北岸,南距黄河1800米,属于河岸三级台地,高于河床70余米,东西两侧为冲沟和沙丘,构成了遗址天然的界限(图一)。遗址东西宽约340米,南北长约340米,总面积约9万平方米①。遗址地表为20世纪90年代人工播种的防风固沙的沙棘类灌木丛覆盖,部分为近现代墓地所破坏,因开挖墓葬和水土流失,地表可见大量不同时期的陶片等遗物。

图一 海生不浪遗址位置示意图

海生不浪遗址发现于20世纪60年代,当时命名为“海生不浪东”遗址②。1963年,苏秉琦在内蒙古大学做《内蒙古考古与内蒙古历史》的报告时,将该遗址所代表的一类遗存称为“海生不浪类型”③。1978年,前述60年代调查资料重新发表时,将遗址正式称为“海生不浪遗址”④。1992年6月10日至7月20日,北京大学考古学系与内蒙古文物考古研究所等单位对海生不浪遗址进行了正式发掘⑤。为进一步加深对海生不浪遗址的了解,深化对内蒙古中南部地区新石器时代至青铜时代考古学文化谱系的认识,受内蒙古文物考古研究所委托,中山大学社会学与人类学学院人类学系于2014年8月至11月,再次对海生不浪遗址进行发掘。此次发掘区域位于遗址南部,发掘5×5平方米探方17个,实际发掘面积520平方米(含扩方)(图二),共清理海生不浪文化和朱开沟文化灰坑50个,房址13座,灰沟2条,共获陶、石、骨等标本千余件。本次发掘过程中,在发掘区以北约350米的坡地上,还发现一处面积约为5000平方米的海生不浪文化遗址,暂命名为A地点。现择要对本次发掘予以简报。

图二 海生不浪遗址总平面图

图三 T0603、T0604西壁剖面图

图四 T0402、T0403、T0404西壁剖面图

一、文化堆积与分期

发掘区的文化堆积相对简单,分布不均,总体上呈西北薄、东南厚的态势,部分探方的深度在2米以上。其中第1层和第4层较均匀分布于整个发掘区,第2层和第3层仅见于发掘区局部。现以发掘区东部的T0603、T0604的西壁(图三)和发掘区中部T0402、T0403、T0404的西壁为例说明如下(图四):

第1层:表土层,为风力搬运的黄沙土,厚度0.1-0.5米。土色较纯净,质地疏松。地层内出土海生不浪文化彩陶壶、夹砂罐、小口尖底瓶残片以及各类残断的陶环、石环,另见少量朱开沟文化夹砂陶罐腹片和鬲足。该层下开口的有G1(局部)、G2、H15、H20等朱开沟文化遗迹和F5、F6、F7、H46等海生不浪文化遗迹。

第2层:宋元层,灰黄土,仅见于发掘区东部T0703、T0704、T0705、T0603、T0604、T0605, 厚度平均在0.2米左右,最厚处可达0.5米。土色比表土层颜色为深,质地亦较疏松。地层中包含物与表土层包含物无明显差异,偶见少量宋元时期青瓷片。该层下开口的遗迹单位主要为朱开沟文化灰坑、F13 和G1大部。

第3层:朱开沟文化层,灰黑土,厚度在0.4-0.5米左右,见于除T0203、T0204及T0304和T0404大部之外的整个发掘区。颜色较深,质地较硬。包含物中多为海生不浪文化的陶片,偶见朱开沟文化陶鬲残片。该层下开口的遗迹单位为海生不浪文化灰坑、房址。

第4层:海生不浪文化层,浅黄色土,夹杂白色、灰色斑块,该层在发掘区西部分布较厚,东部偏薄,总体厚度0.2-0.7米。该层中出土物较少,土质较为纯净。

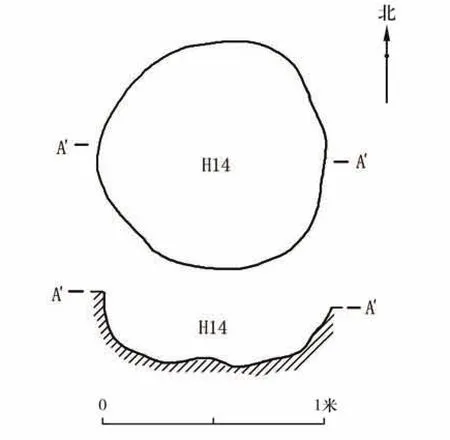

图五 H14平剖面图

图六 H47平剖面图

二、海生不浪文化遗存

(一)遗迹

1.灰坑 22个,其中圆形灰坑13个,圆角长方形灰坑8个,不规则形灰坑1个。灰坑多呈直壁筒状或者斜壁锅底状,少数呈平底袋状。灰坑多分布于房址附近,推测其功能可能为窖穴,废弃后作为垃圾坑。

H14 平面为圆形,坑壁斜收,呈锅底状。坑口直径1.1、深0.3米。坑内堆积为黑色土,土质疏松夹杂白色颗粒。出土陶片数量不多,可辨器形有敛口钵、双耳罐等(图五)。

H47 平面为圆形,坑壁斜收,平底。坑口直径1.5、深1米。坑底和坑壁都有工具加工痕迹,并抹有白碱土。坑底4个“柱洞”,直径约0.2、深0.1米。坑内堆积为灰褐色沙土,夹杂大量黄色土块和少量烧土块、料薑石。出土较多陶片、石器,可辨器形有小口双耳罐、尖底瓶等(图六)。

H18 平面为圆形,坑壁较直呈平底筒状。坑口直径2.2、深1.6米。坑壁局部涂抹白碱土,坑底亦使用白碱土涂抹光滑平整。坑内堆积致密的灰褐色沙土,夹杂黄色土块和少量烧土块、料薑石颗粒。出土大量陶片和石器等,可辨器形有小口尖底瓶、侈口罐、钵、带窝石饼、石片、石环、陶环等(图七)。

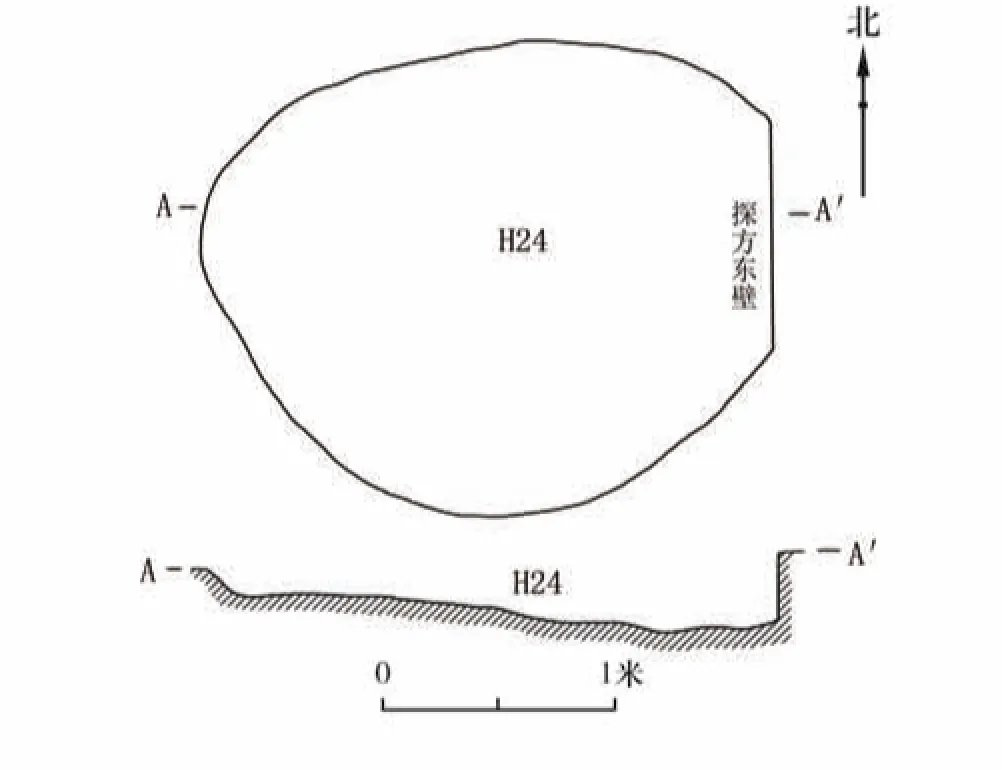

H24 圆形坑口不甚规整,剖面呈锅底状,坑底凹凸不平。坑口长径约2.5、短径约2.1、深0.4米。坑内堆积为灰褐色沙土,土质较疏松,包含物少,陶片数量不多,可辨器形有侈口罐、筒形罐等(图八)。

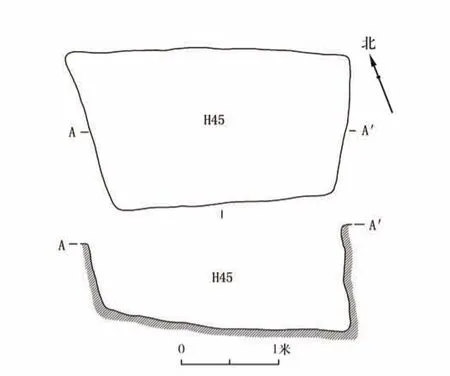

H45 平面呈圆角长方形,坑底较平,略有收分。坑口长3.2、宽1.7、坑深1.2米。坑壁坑底均涂抹有白碱土,东壁、北壁和南壁有垂直于坑壁两两成组分布的小洞4组,另有4个不规则小洞,疑为支护坑壁的柱洞。小洞直径多在0.12米左右,最小直径0.06米,最大0.2米,距坑底高度约为0.4米,最低距坑底0.16米,最高距坑底0.84米。坑内堆积为致密的灰褐色土,出土较多陶片,可辨器形有喇叭口尖底瓶、侈沿夹砂罐、平口夹砂罐和曲腹钵等,另有石刀、石饼、陶环、陶纺轮等(图九)。

图七 H18平剖面图

图八 H24平剖面图

图九 H45平剖面图

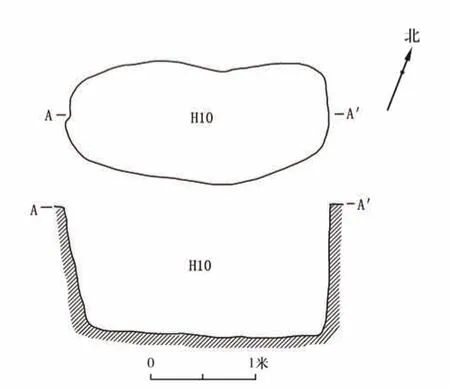

H10 平面呈圆角长方形,剖面为筒状,壁上覆白碱土。坑口长2.25、宽1.1、坑深1.4米。坑内堆积为黑色花土,土质较致密,夹杂大量红烧土块、炭粒及黄白色泥块,出土陶片较少,可辨器形有小口双耳罐等(图一○)。

图一○ H10平剖面图

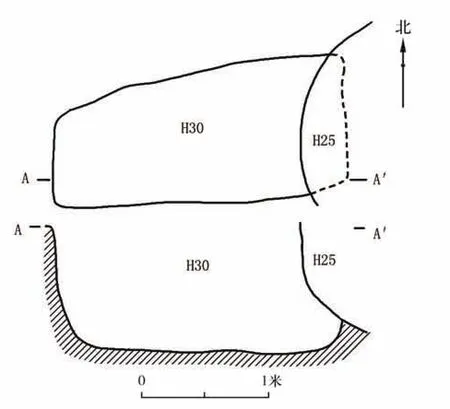

H30 坑口平面呈圆角梯形,剖面呈截锥状,坑壁略斜收敷白碱土。坑口长约1.15、宽约1.2、坑深1.1米。坑内堆积为灰褐色土,土质较致密,掺杂少量红烧土块及炭粒,出土少量陶片,可辨器形有小口尖底瓶等(图一一)。

图一一 H30平剖面图

2.房址 11座,包括F7、F4、F5、F6、F8、F12、F14、F2、F3。均为半地穴式,在坡面向下切挖出构筑房屋,平面呈圆角长方形,间宽大于进深,门道向南或东南。房内居住面皆用白碱土铺垫而成,房址内有灶和柱洞,其中灶分单灶、双灶两种形制。由于建筑在坡面较高处,房址经过长期的风蚀和雨水冲刷,仅保留底部。

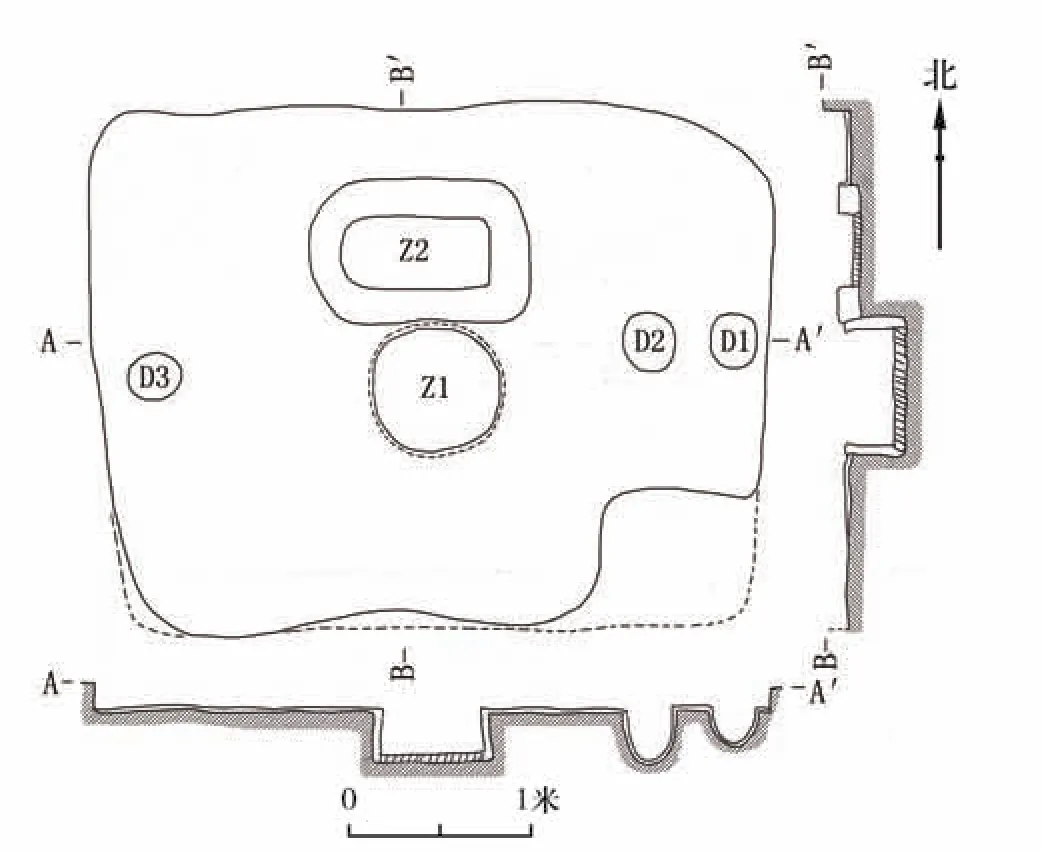

F7 平面大致呈圆角长方形,门道情况不明,房址的北部与东部尚残存穴壁痕迹。居住面用白碱土垫平,砸实磨光,局部不甚平整。房内填土发现有“面贴面”现象,系原穴壁白碱土坍塌之后贴压在居住面上所致。进深3.06、面阔3.8、面积11.7平方米。两座灶位于房址正中偏北,南北相连。Z1为圆形坑灶,略呈袋状,无灶坎,灶口直径0.7、深0.29米。灶内堆积为黑色淤土,除少许火烧土块外未见其它遗物。灶壁、灶底亦为白碱土筑成,底部有厚达0.06米的深灰色烧结硬面。Z2呈圆角长方形,长1.26、宽0.8、底距居住面0.3米,外缘残存宽0.2、高0.04米的簸箕形围坎,西段残缺。围坎、灶壁、灶底皆敷白碱土,底部有厚达0.04米的烧结面。灶内堆积为黑色淤土,仅见少许红烧土块。三个柱洞位于房址内东西两侧。D1直径0.32、深0.3米;D2直径0.28、深0.25米;D3直径0.24、深0.2米。D2较D1位置偏北0.22米,D3与D2以灶为中心呈对称分布。柱洞内壁、底皆敷白碱土,洞内填土未见其他填充物。房址填土内多为陶片,可辨器形有小口双耳罐、弧腹钵、筒形罐、折腹钵等(图一二)。

图一二 F7平剖面图

F4 间宽3.60、进深3.55、面积约12.78平方米。房址北壁、西壁及东北角残留约0.23米高的穴壁。房址内北部居住面保存较好,黄白碱土硬面平均厚度约0.06米,最厚处0.08米。房址门道情况不明。房址中部偏北有南北相连的双坑灶,Z1平面近圆形,直壁平底,外径约0.9、灶坎厚约0.1、灶深约0.2米,灶坑周壁及灶底均抹有白碱土,经长期烧烤形成一层厚约0.01-0.03米厚的坚硬烧结层,发现时已皲裂呈龟背纹状,灶坎与居住面相连。Z2平面为椭圆形,与Z1北部边缘相连,高出居住面约0.08米,底部烧结层保存完好,其边缘抹一层白碱土。房址居住面西北部有一柱洞,直径约0.15米。房址北部地面靠近墙壁处发现泥质灰陶小口双耳罐和夹砂黑陶折沿罐各1件,均残(图一三)。

图一三 F4平剖面图

F5 房址内未发现门道与穴壁痕迹。间宽4.75、进深3.2、垫土厚0.20、面积为15.2平方米。房址中部有一圆形灶坑,直径1.15、深0.28米,灶坎与灶坑内部烧结面呈坚硬砖红色。房址中部偏北发现一柱洞,填碎陶片与石子。距房址西壁2.62米、南壁2.13米处发现一圆形红烧土面,直径0.15米。房址居住面出土石斧1件(图一四)。

F3 间宽2.1、进深1.4、居住面距地表1.75米,面积2.94平方米。居住面为生土上垫一层黄花土,厚约0.03米,其上为厚0.02米的白碱土。房内未发现柱洞及灶坑遗迹。穴壁仅残存于北部,厚0.05、高出居住面0.8米,亦敷白碱土。房址内填土为黄色花土,夹杂大量红烧土块、炭粒及黄白色泥土(图一五)。

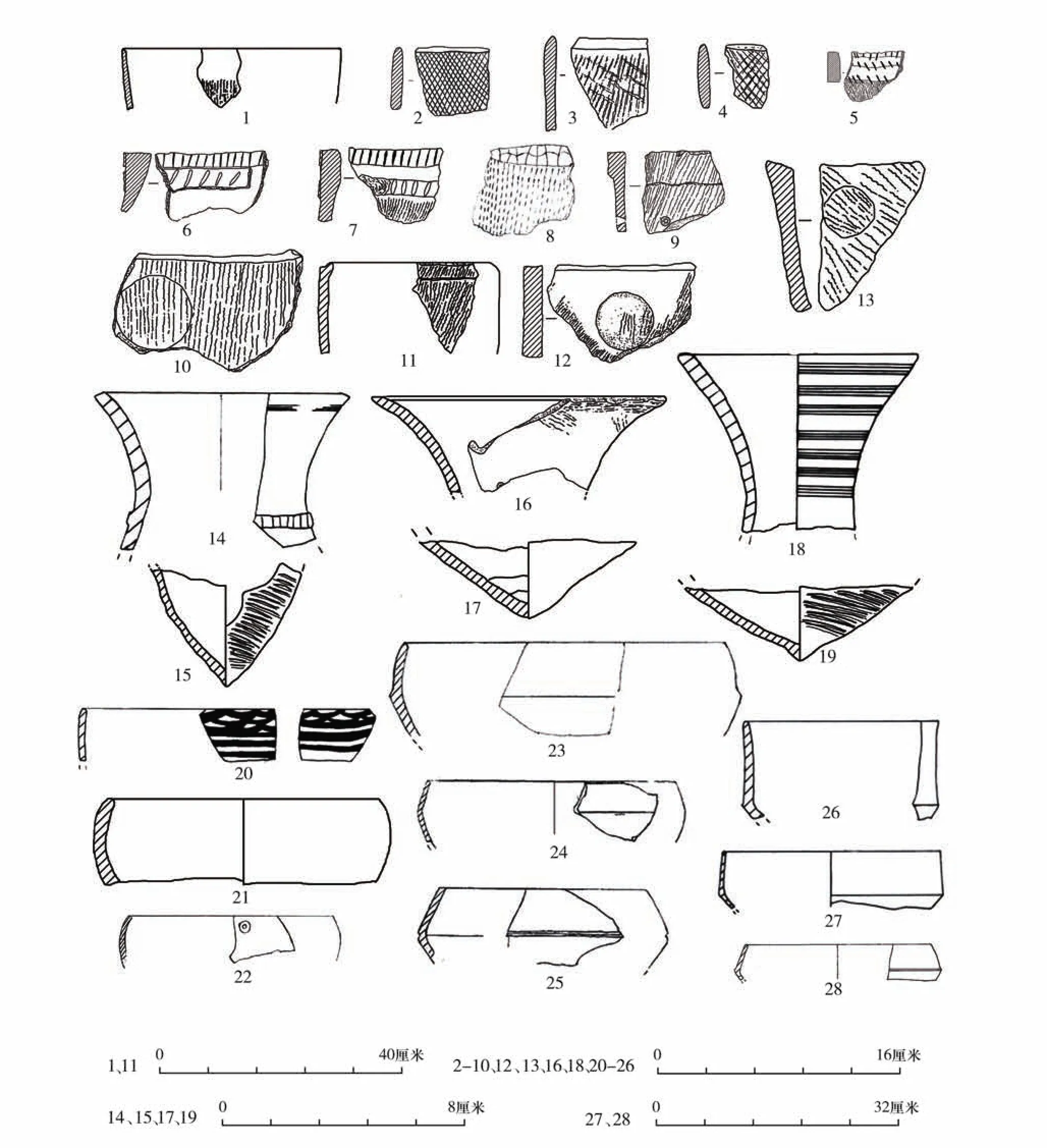

(二)遗物

海生不浪文化遗物以陶器和石器为主,另有少量骨器和蚌器。

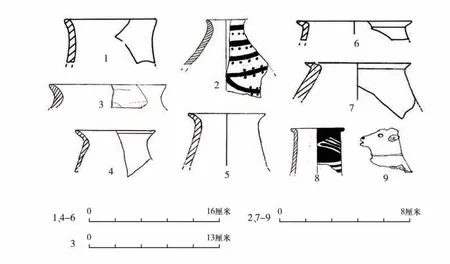

1.陶器 可分为夹砂陶器和泥质陶器两类。

夹砂陶器多为灰陶,亦有褐陶、红胎灰皮陶,少量红陶,其中灰陶分为灰黑陶、灰褐陶;纹饰多为绳纹,亦有个别饰篮纹和网格纹,器物颈部大多盘筑一道链条形的附加堆纹或圆形贴塑。陶器种类以折沿罐居多,其次为直口缸、敛口瓮、筒形罐等。

图一四 F5平剖面图

图一五 F3平剖面图

折沿罐 均为口沿残片、腹片和底片,无完整器,基本特征为敞口,束颈,鼓腹,平底,颈部多贴塑一周或宽或窄的附加堆纹,多首尾相接后向左下方甩出,器身拍印绳纹或篮纹。按器物唇部特征的差异可分三型。

图一六 遗址出土折沿罐残件

A型:方唇折沿罐。依据口沿开敞程度可分为三式。

Ⅰ式:颈部夹角较大。T0704②:27,红胎灰皮陶,颈部贴塑一周细泥条附加堆纹,唇部、领部及以下饰浅细绳纹,绳纹竖直略向左下方斜,排列较规整,附加堆纹两侧抹平无绳纹。口径16厘米(图一六,1)。

Ⅱ式:颈部夹角变小。T0202②:8,红胎灰皮陶,颈部抹光,贴塑一周泥条附加堆纹,颈部以下饰有排列较规整绳纹。口径11厘米(图一六,2)。T0704②:24,红胎灰皮陶,颈部饰一周泥条附加堆纹,领部略饰浅细绳纹,颈部以下饰竖直的浅细绳纹,排列规整。口径21厘米(图一六,3)。

Ⅲ式:颈部夹角变小近似直角。T0604②:31,灰褐陶,口沿抹光,贴塑一周细泥条附加堆纹,领部及以下饰绳纹,绳纹竖直且排列规整。口径23厘米(图一六,4)。

B型:尖圆唇折沿罐。按口沿宽度的差异可分两个亚型。

Ba型:宽沿。其变化趋势亦同A型折沿罐。

Ⅰ式:颈部夹角较大。T0705②:24,灰褐陶,颈部饰有泥条附加堆纹,领部有粗绳纹,口沿明显厚于腹部,其内侧壁呈缓曲外折。口径15厘米(图一六,5)。

Ⅱ式:颈部夹角变小。T0303②:19,红胎灰皮陶,颈部饰有泥条附加堆纹,领部近唇部素面抹光,器腹饰细绳纹。口径24厘米(图一六,6)。T0705②:19,红胎灰皮陶,颈部饰有泥条附加堆纹,首尾相接处右端压左端,并向斜下方延伸。领部有一个钻孔,腹部饰绳纹。口径12厘米(图一六,7)。

Ⅲ式:颈部夹角呈锐角。T0704②:19,灰褐陶,颈部贴塑有泥条附加堆纹,首尾相接,右端压左端,并向斜下方延伸。领部素面,腹部饰篮纹,器物通体较薄。口径17厘米(图一六,8)。

Bb型:窄沿。其变化趋势亦同A型折沿罐。

Ⅰ式:颈部夹角较大。G1:10,灰褐陶,颈部饰有泥条附加堆纹,器表饰有绳纹,纹理较浅。口径17厘米(图一六,9)。

Ⅱ式:颈部夹角变小。T0604③:2,灰褐陶,颈部饰有泥条附加堆纹,首尾相接,右端压左端,并向斜下方延伸。领部素面抹光,腹部饰有绳纹,口部较腹部厚。口径22厘米(图一六,10)。H9:16,褐陶,颈部有圆饼贴塑,领部近唇部素面抹光,器表饰有绳纹,口部较腹部薄。口径13.5厘米(图一六,11)。T0503②:49,灰褐陶,颈部饰有泥条附加堆纹,器表素面。口径8厘米(图一六,12)。

Ⅲ式:颈部夹角呈锐角。T0705②:30,灰褐陶,颈部及口部素面抹光,器表饰有绳纹。口径13厘米(图一六,13)。

C型:花边唇。T0504②:16,夹砂灰褐陶,唇部外缘压制花边,排列整齐,颈部饰一周泥条附加堆纹,附加堆纹上为刻划纹,颈部以下纹饰不清晰。口径9厘米(图一六,14)。T0705②:22,夹砂灰褐陶,唇部外缘压制花边,排列较整齐,颈部饰一周泥条附加堆纹,领部纹饰不清晰,颈部以下饰细绳纹。口径16.6厘米(图一六,15)。

筒形罐 皆为灰陶,陶胎中含砂较多,直口深腹,腹饰交错拍印的线纹和竖向绳纹。按唇部特征的差异分两型。

A型:圆唇。T0404③:2,灰白色,上腹较直且厚,口部抹光,腹拍印竖向绳纹,纹理间距稍大(图一七,1)。

B型:凸唇。上腹较直且较薄,口部及内部磨光。H17:6,灰白色,腹部饰有交错线纹,纹理间距紧密(图一七,2)。T0504②:14,灰白色,腹饰斜向绳纹,纹理间距稍大(图一七,3)。H24:4,深灰色,腹饰交错线纹,纹理间距稍大(图一七,4)。

敛口瓮 皆为灰陶,口微内敛,口部加厚,腹微鼓拍印粗绳纹。依据口部制作方式的差异,可分为两型。

A型:口沿贴塑泥条。T0705②:21,平沿方唇,口部贴塑两条泥条附加堆纹,唇面上有绳纹,唇部外缘有压印纹饰,器腹饰有绳纹(图一七,5)。T0705②:23,平沿方唇,沿面略外斜,口沿贴塑泥条,唇面上有绳纹,唇部外缘有压印纹饰,器表饰有绳纹(图一七,6)。T0705②:27,侈沿方唇,沿面外斜,口部宽厚,口沿有泥条压印堆塑,唇面上有绳纹,唇部外缘有压印纹饰,器表饰有斜向左下方绳纹(图一七,7)。T0503②:52,侈沿方唇,沿面外斜,口部宽厚,口部有两条压印泥条附加堆纹,唇面为素面,器表饰网格纹(图一七,8)。

B型:口部内包或外包加厚。T0704①:7,平直沿方唇,口部陶泥外包加厚形成宽厚的口沿,口部及器表饰有斜向左下方的绳纹,口部下方有一个单面钻孔(图一七,9)。T0204扩①:6,平直沿方唇,口部内包加厚形成口沿,口部及器表饰有斜向左下方的绳纹(图一七,10)。

直口缸 口部厚重平整,口沿下多贴塑泥饼或泥条,腹壁较直或微外敞,拍印粗大绳纹。G1:23,灰褐陶,直口略向外斜,口沿下贴有泥饼,腹部与泥饼均饰排列规整的粗绳纹(图一七,11)。T0705②:20,灰褐陶,直口略向外斜,口沿下贴塑泥饼,腹部与泥饼饰绳纹,口沿部抹光(图一七,12)。T0503②:51,灰黑陶,直口略向外斜,口沿下贴有泥饼,腹部与泥饼饰绳纹,绳纹向右下倾斜(图一七,13)。

泥质陶器 以灰陶为大宗,另有红陶、黄陶、褐陶及少量橙黄陶;纹饰多素面,有的器表有彩绘,纹饰以拍印篮纹为主,偶见弦纹;可辨识器形有喇叭口尖底瓶、敛口钵、折口钵、折腹钵及小口双耳罐等。

图一七 遗址出土陶器残件

喇叭口尖底瓶 多为红陶或黄褐陶,另有极少量灰陶。大多数通体饰斜篮纹或横篮纹,少量素面,有的唇内侧有一道弦纹,颈部围绕一周细泥条附加堆纹。喇叭口内壁多经抹光,尖底有明显泥条盘筑痕迹。

Ⅰ式:方唇,底端较尖锐。F11:14,口沿部分,红陶,方唇,口沿内壁经抹光,外壁经旋抹,颈部有细泥条堆塑。口径8.6厘米(图一七,14)。H35:5,尖底部分,红陶,尖锐底,上饰横篮纹,内壁有泥条盘筑痕迹(图一七,15)。

Ⅱ式:尖圆唇,尖底较圆钝。H6:19,口沿部分,红陶,口沿内壁经抹光,外壁经旋抹。口径18厘米(图一七,16)。T0604③:1,尖底部分,泥质灰陶,圆钝底,内壁有泥条盘筑痕迹(图一七,17)。

Ⅲ式:圆唇,有的沿面上有凹弦纹,尖底更钝。G1:16,口沿部分,黄陶,圆唇,饰7组28条凹弦纹,口沿内壁经抹光,外壁经旋抹。口径16.8厘米(图一七,18)。G1:10,尖底部分,红陶,钝底,腹部与底端出现折痕,即微呈“钮形底”,内壁有泥条盘筑痕迹(图一七,19)。

敛口钵 多为灰陶,另有少量黄陶、红陶、黄褐陶、红褐陶。敛口圆唇,小平底,大多数为素面,少数器身有黑彩或黑红复彩彩绘,另有少量内外彩,内彩多绘于口沿部分或器底。部分口腹相接处有一圈凸棱或凹槽,根据敛口程度的差异,可分为三式。

Ⅰ式:微敛口。H17:11,红陶,圆唇口微敛,内外均施黑彩,纹饰为月牙状垂弧构成的鱼鳞纹与平行线纹组合,腹壁斜度较小。口径17.5厘米(图一七,20)。

Ⅱ式:轻敛口。T0704③:11,素面黄陶,圆唇口轻敛。口径21厘米(图一七,21)。

Ⅲ式:敛口较甚。H15:15,素面红陶,圆唇,重敛口,腹较深,沿下有一穿孔。口径13厘米(图一七,22)。

折口钵 以灰陶为主,另有少量黄、红、红褐、黄褐陶,皆素面,口内折,口腹相接处有凹槽或起凸棱。根据口部折收程度分为三式。

Ⅰ式:微折口。H6:18,黄褐陶,器表经磨光,圆唇,直口微折,口腹相接处有一凹槽。口径21厘米(图一七,23)。

Ⅱ式:轻折口。H4:1,灰陶,器表经磨光,圆唇,口部轻折,口腹相接处有一凸棱。口径8厘米(图一七,24)。

Ⅲ式:折口。T0201②:6,灰陶,口部内折,口腹相接处有凸棱。口径14.4厘米(图一七,25)。

折腹钵 多为灰陶,折腹有一圈凹槽或起凸棱,纹饰以素面为主,部分有彩饰。依据口部特征,可以分为三式。

Ⅰ式:直口。H43:3,灰陶,圆唇,直口微敞,折腹饰一道凹槽。口径14厘米(图一七,26)。

Ⅱ式:敛口。G1:17,灰陶,直口微内敛,折腹饰一道凹槽。口径27.8厘米(图一七,27)。

Ⅲ式:重敛口。T0705②:31,灰陶,敛口,折腹较甚饰一道凸棱。口径25.5厘米(图一七,28)。

小口双耳罐 以灰陶为主,红、橙黄、黄褐、红褐陶等较少见,器表以素面为主,部分饰黑彩或复彩。依据口沿外翻形态的变化,可以划分为三式。

Ⅰ式:口沿外折较轻。T0504②:24,素面灰陶,圆唇,口沿微外侈。口径8.3厘米(图一八,1)。H13:11,红衣彩陶,圆唇,口沿外侈程度较大,器身饰黑彩平行线与圆点的组合纹饰。口径8.4厘米(图一八,2)。

Ⅱ式:口沿外翻较大。H20:2,素面红陶,尖唇,口沿外侈程度很大。口径8.7厘米(图一八,3)。F3:10,素面灰陶,圆唇翻沿,长颈。口径9厘米(图一八,4)。T0703③:17,素面灰陶,圆唇翻沿,口沿外翻程度相对较大。口径10.8厘米(图一八,5)。

Ⅲ式:口沿外翻特甚。T0705②:33,素面灰陶,圆唇翻沿,口沿外翻程度特甚。口径15.1厘米(图一八,6)。T0304②:1,素面灰陶,尖唇,口沿外折较大。口径12厘米(图一八,7)。T0201②:9,褐陶,圆唇,黑彩,其构图为一组四条横向平行线与一条竖向平行线相交,下侧为一组两条平行线纹。口径6.9厘米(图一八,8)。

捉手 1件。G1:1,褐陶,羊首形,嘴部和耳部略残,应为器盖断裂的器钮。高5.3、宽4.8厘米(图一八,9)。

环 191件,均为泥质陶,灰陶数量最多,其次有褐陶、黄陶、黑陶、黄褐陶,大多数素面无纹饰,极少有彩绘,所见者皆已残,通体磨光。根据截面的形状,可分四型。

A型: 截面近三角形。G1:2,褐陶,表面较光滑,上部有一双面对钻孔。内径3.6、外径7.6厘米(图一九,1)。T0202②:3,灰陶,器表较光滑。环体内直径3.1、宽1.4、厚0.5厘米(图一九,2)。F3:3,黄陶,表面经磨制,略光滑。环体内直径4.6、宽1、厚0.6厘米(图一九,3)。T0703③:11,灰陶,器表较光滑。内径5.8、环宽1.3、厚0.6厘米(图一九,4)。

B型:截面近半圆形。T0703③:10,灰陶,器表较光滑。环体内直径5.4、宽1.3、厚0.9厘米(图一九,5)。T0703①:4,灰陶,器表较光滑。内径5.2、环宽1.3、厚1.2厘米(图一九,6)。T0203②:3,泥质灰陶,器表较光滑。环体内直径1.1、厚1厘米(图一九,7)。

图一八 遗址出土小口双耳罐等

C型:截面近似长条形。T0703①:3,灰陶,器表较光滑。内径6、宽1.9、厚2.5厘米(图一九,8)。H45:8,褐陶,双面彩,正面为黑彩与红彩相间的弧线纹,背面为红彩绘弧线纹,器表光滑。内径6.2、环宽1.9、厚0.8厘米(图一九,9)。T0604②:6,灰陶,器表粗糙。内径5.1、宽0.8、厚0.6厘米(图一九,10)。

D型:截面近方形。T0704①:3,灰陶,表面经磨光,但部分侵蚀严重,略粗糙。内径4.6、宽1.2、厚0.5厘米(图一九,11)。T0604①:6,灰陶,器表较光滑。内径4.1、环宽0.6、厚0.6厘米(图一九,12)。

刀 46件,皆用泥质陶器残片制成,其中尤以小口尖底瓶的篮纹腹片最为常见,陶刀长方形,直背、直刃都经打磨。根据使用方式的差异,可分五型。

A型:单孔。T0503②:14,红陶,已残,器表较光滑,中上部对钻单孔,双面直刃。残长3.6、宽3.8、厚0.7厘米(图一九,13)。T0603①:10,灰陶,已残,表面有篮纹,中部有对钻单孔,双面直刃略弧。残长5.4、宽5.1、最厚0.6厘米(图一九,14)。

B型: 双孔。T0705②:5,红底彩陶,但腐蚀严重,其平面呈长方形,刀背平整光滑,对钻双孔对称分布,双面直刃。长9.5、宽4.8、厚0.7、孔径0.6厘米(图一九,15)。

C型:凹槽。T0604②:4,灰陶,已残,长方形两端有对称凹槽,直背双面刃,刃缘有崩疤,器表较光滑。纵宽5、横长9.6、厚0.7、刃长6.1厘米(图一九,16)。T0703③:6,红陶,长方形两端有对称凹槽,直背双面直刃,刃部有剥落痕迹,器表光滑。宽4.6、长8.4、厚0.5、刃宽0.6厘米(图一九,17)。

图一九 遗址出土的陶器工具

D型:复合型,既对钻单孔又有凹槽。T0703①:9,灰陶,器表较光滑,为废弃腹片加工而成,长方形直背双面直刃,对钻单孔,一面大,一面小,陶刀一端可能为系绳的凹槽。宽4、长8.3、厚0.3、刃长0.4厘米(图一九,18)。T0703③:3,灰陶,器表较光滑,破损严重,长方形直背单面直刃,刀身中部有一单面钻孔,刀身两端有凹槽。宽5.1、长11.5、厚0.8、刃宽0.7厘米(图一九,19)。

E型:无穿孔或凹槽。H46:8,泥质灰陶,器表粗糙,刃部有加工痕迹,直背弧刃。残长6.7、宽7.9、厚0.8、刃宽0.6厘米(图一九,20)。H13:1,灰陶,已残,长方形直背双面直刃,刃缘有崩疤,刀身一面粗糙,一面光滑。长5.9、宽6、厚1、刃长5.6厘米(图一九,21)。T0203②:2,灰陶,已残,由废弃陶片加工而成,直背单面弧刃,器刃部有简单加工痕迹。残长6.3、宽7.1、厚0.8、刃宽0.7厘米(图一九,22)。

陶饼 1件。G1:2,泥质褐陶,表面较粗糙,破损严重,平面近似圆角方形。长4、宽3.4、厚0.7厘米。

纺轮 6件。泥质灰陶和褐陶。G1:7,褐陶,中间单面钻孔,器身光滑,中部厚,边缘薄。直径8.2、最厚1.2厘米(图一九,23)。T0604②:12,灰胎红皮,已残,略呈半圆形,中间钻一圆孔,破损严重。直径5.8、厚0.6厘米(图一九,24)。T0604②:23,灰陶,已残,中间钻一圆孔。直径6.4、厚1.2厘米(图一九,25)。T0304①:6,灰陶,已残,用陶土直接捏塑烧制而成,表面光滑,中心有一圆孔。直径7.2、厚0.4厘米(图一九,26)。H45:3,灰陶,已残,陶土直接捏塑烧制而成,表面光滑。直径6.1、厚0.6厘米(图一九,27)。

陶球 1件。H6:2,已残,泥质灰陶,平面略呈圆形。直径2.4厘米(图一九,28)。

窑箅 2件。T0703④:12,红褐色草拌泥烧土块,整体呈半月形饼状,器表粗糙破损严重有火烧痕迹,器底部分有绳纹。器身有垂直分布的圆形穿孔痕迹,应是木棍穿孔形成的火眼。窑箅侧面有锥形插孔,直径2、孔深3.2厘米(图一九,29)。T0605①:3,红褐色草拌泥质烧土块,有3个垂直分布的圆形穿孔,直径约为1.3厘米(图一九,30)。

图二○ 遗址出土石器(一)

2.石器 多为磨制石器,以石环和石刀数量最多,亦发现有斧、锛、饼、磨棒、磨盘、球、钻、纺轮等。少量细石器,器形包括镞、刮削器、石核等。

环 66件,大多数已残断,按环截面形状可分四型。

A型:截面近三角形。H24:1,褐色石质,已残,表面磨光。环体内径5.5、宽1.7、最厚1.1厘米(图二○,1)。H24:3,黑色石质,已残,表面磨光。环体内径5、宽1.3、最厚1.1厘米(图二○,2)。T0605③:2,大理石质,器表光滑,器表有两个未钻透的钻孔。环体内径5.8、宽2、厚0.9厘米(图二○,3)。

B型:截面近长方形或方形。T0603②:2,灰色石灰石质,已残,通体打磨光滑。环体内径6、宽1.1、最厚0.7厘米(图二○,4)。H9:15,褐色石灰石,已残,表面磨光。环体内径4.8、宽1、最厚0.7厘米(图二○,5)。

C型:截面近圆形。T0603②:9,灰色石灰石,已残,通体打磨光滑。环体内径2.6、宽0.7、最厚0.7厘米(图二○,6)。H9:14,褐色石灰石,已残,表面磨光。环体内径2.4、宽1.1、最厚1.1厘米(图二○,7)。

D型:截面近半圆形。T0303①:2,青色大理石质,残缺,表面磨光。环体内径2.4、厚2.6厘米(图二○,8)。T0703①:12,砂岩,器表光滑。环体内径5.5、宽1.2厘米(图二○,9)。

刀 30件。大部分背和刃部都打磨,器物整体较光滑,多数有对钻穿孔,极少数一端或两端有凹槽。根据使用方式的不同,可分四型。

A型:单孔。呈长方形,直背直刃,刀体上部对钻单孔。T0703②:3,石灰石,器表较粗糙,双面直刃,对钻单孔。刀体残长4.3、宽4.1、厚0.5、刃宽0.5厘米(图二○,10)。H46:3,石灰石,器表粗糙,破损较严重,单面直刃。刀体残长4.1、宽6.4、厚0.7厘米(图二○,11)。F6:1,石灰石质,已残,平面呈长方形的扁平体,直背直刃。刀身中部靠背部有一对钻孔。长10.1、宽4.8、厚6、孔径0.6、刃宽0.5厘米(图二○,12)。

B型:双孔。呈长方形,直背直刃,刀体上部对钻双孔。T0703①:10,石灰石,器表较光滑,双面直刃,刀体上部对钻双孔,间隔3.4厘米。刀体宽4.3、长9.4、厚0.3厘米(图二○,13)。T0303②:12,黑色石灰石,通体磨光,已残,双面直刃,刃部有使用磨蚀痕迹,有3个圆形对钻穿孔,另有1个未钻透穿孔,4个穿孔呈平行四边形排列,孔径1.3厘米。刀体残长6.3、宽4.1、厚0.6、刃宽0.7厘米(图二○,14)。

C型:凹槽。长方形,直背直刃,一端或两端有凹槽用以系绳。T0703④:5,石灰岩,器表较光滑,刀一端有凹槽。长8.4、宽4.2、厚0.8、刃宽0.7厘米(图二○,15)。

D型:双孔与凹槽刀。长方形,直背直刃,不见穿孔或凹槽。T0403②:13,石灰石质,已残,表面经打磨,双面直刃。刀体长9.6、宽6、厚0.6、刃宽0.7厘米(图二○,16)。T0705②:9,砂岩质,破损严重,表面粗糙。直背双面直刃,无穿孔或凹槽。长9、宽6、厚0.7厘米(图二○,17)。

砺石 4件。H9:6,褐色细砂岩,长方体,正面明显磨蚀下凹。长7.7、宽7、厚3.3厘米(图二○,18)。H24:7,灰白色细砂岩,长方体。残长12.2、最宽7.1、厚2.2厘米(图二○,19)。

锛 1件。T0704②:3,青灰色石灰石较硬,器表较粗糙,有段刃残。残长6.7、宽2.7、厚2.5厘米(图二一,1)。

铲 3件。石灰岩质。T0704②:4,白色石灰岩,形制规整,制作精细。平面呈长方形的扁平体,窄平顶,宽直刃,刃部有多个石片崩疤。长12.2、宽3.7、厚1.6厘米(图二一,2)。H8:1,褐色石灰岩质,平面为三角形,破损较严重,直背,刃残损严重。边长分别为14.4、13、9厘米,厚0.7厘米(图二一,3)。H8:2,褐色石灰岩,平面呈三角形,破损较严重,双面直刃,刃部宽0.4厘米。长5.1、宽4.3、厚0.4厘米(图二一,4)。

斧 5件。T0503①:1,砾石质,磨制而成,侧面有打制痕迹,平顶,双面宽弧刃。长11.8、宽7.4、厚1.8厘米(图二一,5)。T0204①:3,青色砾石质,磨制而成,器形完整,形制规整,制作较精,平顶双面刃。长5.8、宽4.6、厚0.9厘米(图二一,6)。H15:3,青灰色石灰石质,器形略呈梯形,横剖面为椭圆形,双面刃,刃缘有崩疤,顶部缺失(图二一,7)。F5:1,深灰色砾石,器表较粗糙,刃部磨光,圆柱形体双面刃。残长6.6、宽5.7、厚3.4厘米(图二一,8)。

图二一 遗址出土石器(二)

钻 7件。粗砺石制,多残损严重,个别为完整器。T0203①:5,砂岩质,器表较粗糙,仅余钻头部分。残长5.3、宽4、厚约3.6厘米(图二一,9)。T0203②:5,砂岩质,仅余尖端,有使用的旋削痕迹。残长7.8、宽4.6、厚2.1厘米(图二一,10)。T0204①:1,器形完整,灰色砂岩质,表面粗糙,圆柱状,石钻两端皆缺损,钻身横截面呈圆形。截面直径4、长10.4厘米(图二一,11)。T0203②:8,砂岩质,残损严重,仅余圆钝的钻头部分,钻身肥圆,断面为不规则形。残长8、宽8.5、厚3.3厘米(图二一,12)。H46:1,砂岩质,器身粗糙残破,仅余钻头部分。残长4.5、宽3.7、厚3.4厘米(图二一,13)。T0703③:14,砂岩质,残损严重,仅余圆钝的钻头部分,钻头有使用的旋削痕迹及崩疤。残长9.6、宽7.2、厚4.6厘米(图二一,14)。

纺轮 7件。以较细的石灰石为主,器表未经磨光,多残断,中间有单面钻或双面钻。T0703①:11,器表较粗糙,中间为直径1厘米的单面钻孔,半径3.1、厚约1.2厘米(图二一,15)。H46:6,大理石质,器表粗糙。半径3.6、厚1.4厘米(图二一,16)。T0403①:1,石灰石质,中间单面钻孔,大部打磨光滑,中部厚边缘薄。半径3.5、厚1.1厘米(图二一,17)。G1:2,石灰石质,形制规整,通体磨光两面平整,边缘破损严重,中心为一不对称对钻孔。直径7.6、厚1、孔径0.6厘米(图二一,18)。

图二二 遗址出土石、骨器

饼 16件。大部分为带窝石饼,疑为磨制石环或纺轮的废弃料,依据石饼圆窝形态,可分A、B、C三型。

A型:体较厚,中心带圆窝,窝直径较大。T0703②:2,石灰岩质,器表较光滑,整体呈圆饼状,外缘有明显人工打磨痕迹,中心为钻孔圆窝,双面钻,未打穿,疑为石环制作废弃料。直径8.5、厚2.4、中心圆窝直径2.5厘米(图二二,1)。T0703采:2,大理石质,器表较粗糙,整体呈半圆饼状,外缘有明显人工打磨痕迹,中心为钻孔圆窝,双面钻,未打穿,疑为石环制作废弃料。直径6.5、厚1.7、圆窝直径2.5、厚0.8厘米(图二二,2)。T0504②:9,石灰岩质,呈白灰相间色,整体呈半圆饼状,外缘有明显人工打磨痕迹,最后未加工成型,但环体中间已有一钻孔圆窝,为双面钻。直径7、厚2.1、圆窝直径2.4厘米(图二二,3)。

B型:体较薄,中心带圆窝或穿孔,圆窝或孔径较小。G1:5,灰白色石灰石质,通体磨蚀,表面粗糙,整体呈圆饼状,有明显的人工打磨痕迹,中心为钻孔圆窝,单面钻孔未打穿,疑为破裂石纺轮半成品。直径7.8、厚1.9、圆窝直径1.5厘米(图二二,4)。G1:6,石灰岩质,表面较粗糙,破损较严重,其平面形状为扇形,圆心处有一单面钻孔,疑为破裂石纺轮半成品。半径3、孔径1、厚0.8厘米(图二二,5)。T0203②:7,石灰石质,器表破坏严重,表面粗糙,整体呈圆饼状,外缘有明显人工打磨痕迹,中心为钻孔圆窝,单面钻孔未打穿,疑为破裂石纺轮半成品。半径4、厚0.6厘米(图二二,6)。

C型:呈平整的圆饼状,尚未钻凿圆窝或穿孔。H24:6,用花岗细晶岩磨制而成,石质坚硬,呈黄白色,已残,平面呈圆形的扁平体,边缘有打琢痕迹。直径9.9、厚1.4厘米(图二二,7)。T0203①:4,普通砂岩,平面为圆形,边缘有磨损,破裂表面较粗糙。直径约12、厚约1.8厘米(图二二,8)。

圆饼形工具 7件。石灰岩质,腐蚀严重,整体呈饼状,有明显打制痕迹,可能为石制砍砸工具。F5:8,器表较粗糙,边缘有明显人工打磨痕迹。直径8.7、厚2.2厘米(图二二,9)。F5:3,器表粗糙,有明显打制痕迹,有崩疤。直径10.6、厚2.6厘米(图二二,10)。F5: 6,器表较粗糙,边缘有明显人工打磨痕迹。直径9.9、厚1.5厘米(图二二,11)。

磨盘 3件。H1:1,粗砂岩,平面呈长方形,残损严重,一面因使用而较平展。长9.2、宽6.8、最厚3.3厘米(图二二,12)。T0303③:3,灰色粗砂岩,平面呈长方形,残损严重。长8.1、宽3.8、厚1.8厘米(图二二,13)。

磨棒 6件。T0703③:15,粗砂岩,器形完整呈短棒状,表面粗糙,中间略粗,两头圆钝。长26.3、截面直径6.5厘米(图二二,14)。T0203①:1 ,粗砂岩,截面呈扁圆形,由废弃石钻改制而成,表面粗糙,磨棒两头略圆钝。长17.2、厚4厘米(图二二,15)。T0203①:9,粗砂岩,柱状截面呈半月形,由废弃石钻加工而成,磨棒两端部分保留着钻头形制。长14.4、宽5.8、厚5.5厘米(图二二,16)。

石镞 3件。F4:2,黄褐色燧石琢制而成,平面呈带翼三角形,体扁平无脊,锯齿状刃,外展双翼无梃。长4.1、宽1.8、厚0.5厘米(图二二,17)。T0504②:7,燧石琢制而成,平面呈带翼三角形,体扁平无脊,锯齿状刃,双翼无梃,其中一翼残损。长3、宽1.3、厚0.4厘米(图二二,18)。T0604①:12,黑色燧石琢制而成,平面呈双翼三角形,中间起脊,锯齿状锋刃,双翼外展无梃,两面剥制。长2.1、最宽1.5、最厚0.5厘米。

3.骨蚌器 数量较少。

簪 8件。T0504②:10,动物骨片磨制而成,细长棒状,一端略平,一端尖细。长12.5、宽1、厚0.2厘米(图二二,19)。T0703④:4,动物肢骨磨制而成,棒状,器表较光滑,横截面为椭圆形。残长9.5、宽1.2、厚0.5厘米(图二二,20)。H15:5,动物骨片磨制而成,棒状,器表较粗糙。残长9.5、宽0.6、厚0.3厘米(图二二,21)。T0703①:14,动物骨片磨制而成,棒状,器表较粗糙,横截面为椭圆形。残长8.7、宽1、厚0.6厘米(图二二,22)。

匕 2件。H9:2,由动物骨片磨制而成,表面较粗糙,头部呈铲状,横剖面略呈弧边长方形。长8.7、宽1.3、厚1厘米(图二二,23)。F3:6,动物肢骨磨制而成,棒状,表面较光滑,头部呈铲状,横截面呈月牙状,一面有骨腔形成的长条状凹槽。长12.1、宽0.6、厚0.3厘米(图二二,24)。

蚌环 1件。G1:1,已残,表面较粗糙,截面呈圆角三角形。厚0.3、内径长6、外径长7.9厘米。

三、朱开沟文化遗存

(一)遗迹

1.灰坑 25个。坑口平面有圆形、椭圆形、圆角长方形或梯形,其中圆形灰坑12个,椭圆形灰坑7个,圆角长方形或梯形6个。绝大多数灰坑剖面形状为平底筒状和锅底状。灰坑多位于房址之间,应为各房址的附属窖穴,废弃后成为垃圾坑。灰坑填土常见包含物有植物根茎、红烧土块、动物骨骼、石器、陶片等。

H43 开口于2层下,打破3层和F12,被H2打破。灰坑为圆形筒状,壁面及底部抹有一层白碱土。坑口直径1.8、深0.8米。坑内堆积为灰褐色土,出土石钻和陶环(图二三)。

图二三 H43平剖面图

H15 椭圆形,坑壁斜收呈平底,坑口长径3.04、短径1.70、坑底长径2.94、短径1.7、深0.35米。坑内堆积为深灰褐色,土质较疏松。出土陶片可辨器形有筒形罐、侈沿罐、钵,另有陶环、穿孔陶刀、石斧、骨簪等(图二四)。

H27 圆角长方形,剖面呈截锥状。坑口长约1.8、宽约1.4、坑深0.8米。坑内堆积为灰褐色土,质地较疏松,出土陶片较少,其他器物还包括石环、石刀、石饼、陶环等(图二五)。

图二四 H15平剖面图

图二五 H27平剖面图

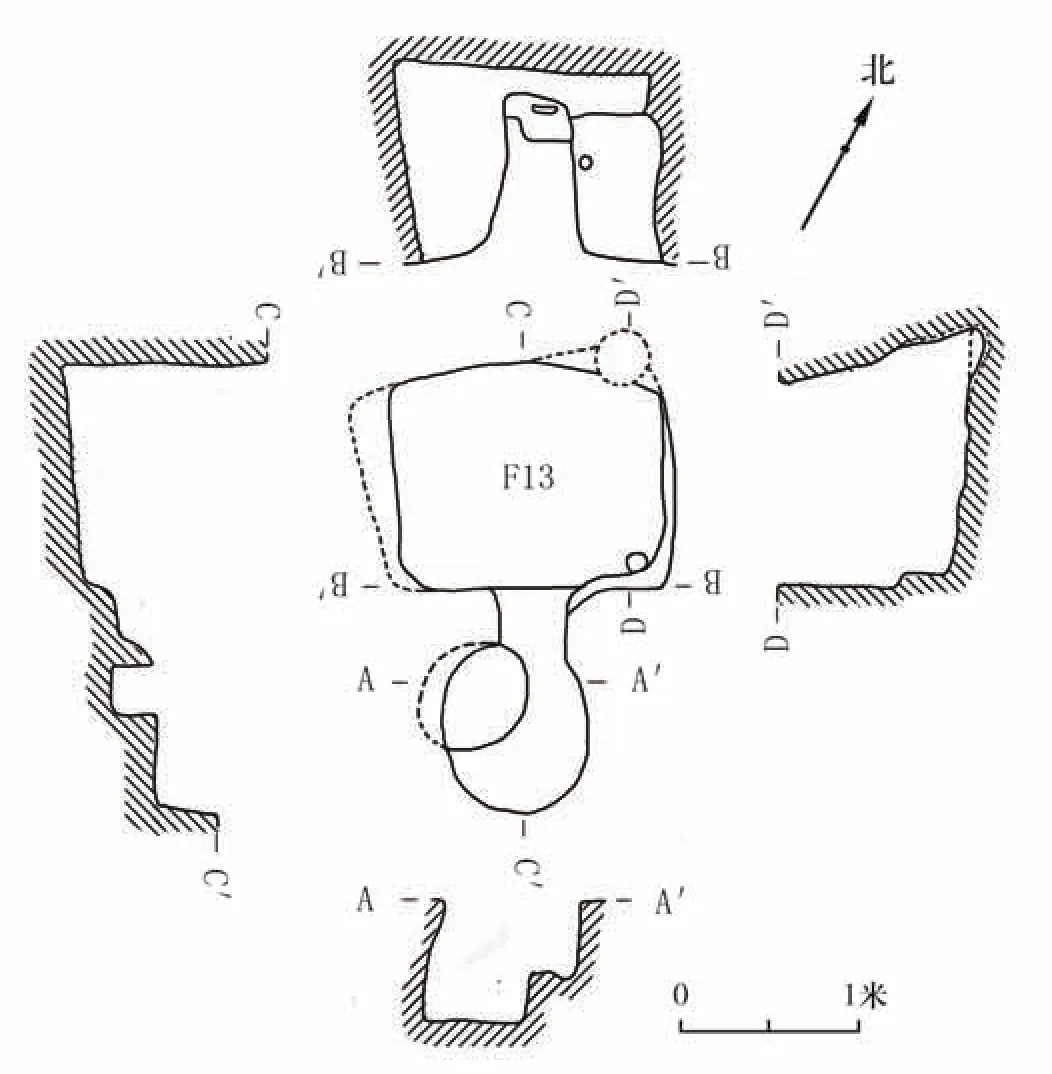

2.房址 2座,浅地穴式1座,地穴式1座。

F1 半地穴式,开口于2层下,被灰坑H1和H6打破。正南北方向,居住面为凹凸不平且较坚硬的白碱土硬面,平面呈圆角方形。进深1.8、间宽1、深0.22、距地表0.44米。房址破坏严重,不见柱洞、灶、壁龛等遗迹,无出土遗物。

F13 开口于2层下,为地穴式,东南—西北走向,平面近圆角长方形。房址南北两壁为直壁,西壁呈袋状,东北角处的壁灶向房址外侧突出,亦呈袋状,东壁则向房址内部有一圈宽窄不一的突起沿部,宽度范围0.08-0.15米,整体距房址内部地面约0.25米。房址间宽2、进深1.6米,面积3.2平方米。房址地面距开口最深处为1.45米,距地表约2.5米。房址内部地面为白碱土居住面,东侧保存较好,西侧受到破坏,仅剩零星白碱土土块。壁面亦用白碱土涂抹,西壁中部位置有较小一片红烧土。斜坡式门道位于房址南侧中央,宽0.46、长0.5米。门道内有一处宽0.2米、深0.06米的脚窝。房内东北角发现圆形壁灶一处,部分嵌入穴壁,灶呈锅底状,不见灶坎,灶坑直径约为0.35、深度约为0.1米。灶表面为完整烧结的黑色硬面,灶底为红色烧土及白碱土,房址东北角残留有0.9米长的黑色烧灼痕迹。房址地面平整,紧邻南壁有一处柱洞,直径约为0.15、深度约0.08米。在此柱洞西侧0.1米处有1个浅坑,门道西侧有2个浅坑,大小与上述柱洞相似。灶的西侧0.2米紧邻北壁处亦有一浅坑,直径约为0.25米。房址穴壁凹凸不平。东侧穴壁有一处深入穴壁0.15米深的洞,直径约为0.2米,开口下缘与低矮台面相连。门道向南连接一圆形房屋外活动面,白碱土硬面。活动面南北长约1.2、东西宽约1、深约0.47米。活动面西部被一袋状小坑打破(图二六)。

3.灰沟 G1 位于发掘区东部,从东北向西南顺坡降低,开口于2层下,距地表深度0.25-0.6米,由东北向西南深度加深。G1长24米,上宽下窄呈梯形,沟壁倾斜入底,沟底较平整。沟口宽度1-3.6、沟底宽度1.15-3.2、深1米左右。沟内堆积为灰褐色土,土质较致密,掺杂植物根茎、大量红烧土块、炭粒以及黄白色泥土,出土较多陶片和石器。

(二)遗物

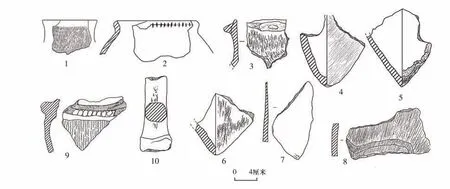

遗物数量极少,仅见极个别的陶鬲残片、甗残片等。

鬲 未出土完整器,仅发现口沿、腹片和袋足等残片。

图二六 F13平剖面图

口沿 T0403②:33,夹砂灰黑陶,侈口圆唇,领较高,颈部有一鋬钮,饰排列较规整竖直略向左下方倾斜的绳纹,绳纹印痕深浅不均,唇外侧绳纹抹平(图二七,1)。H21:5,夹砂灰陶,侈口圆尖唇,饰指甲纹,矮领束颈,腹饰排列不规整的浅细绳纹(图二七,2)。T0605②:5,夹砂红陶,直口微侈,圆唇,唇外侧有一弧形鋬手,紧接口沿腹部饰浅绳纹(图二七,3)。

袋足 T0604②:25,夹砂褐陶,略有实足根,足尖残缺;饰绳纹,印痕较浅,袋足模制(图二七,4)。H48:1,夹砂褐陶,模制,无实足根,裆较高,饰绳纹,印痕较浅(图二七,5)。F13:2,夹砂褐陶,似捏制,无实足根,裆较矮,饰绳纹,印痕较浅(图二七,6)。H49:3,袋足残片,捏制,夹砂灰黑陶,无实足根,裆较高,饰浅细绳纹(图二七,7)。

器腹 H44:7,夹砂褐陶,有一波浪形蛇纹泥条附加堆纹,饰浅细绳纹(图二七,8)。

甗 T0403②:37,腰腹部残片,夹砂灰陶,腹部饰粗绳纹,印痕较浅,腰部饰一周泥条附加堆纹,下腹部残缺(图二七,9)。

石杵 H48:1,灰色粗砺石质,表面粗糙,圆柱体,柄端略细适宜抓握,端头较粗用于研磨,柄端横截面直径3、长10厘米(图二七,10)。

图二七 朱开沟文化遗物残件

四、主要认识和收获

通过本次发掘丰富了海生不浪遗址的资料,深化了对海生不浪文化内涵的认识。

首先,海生不浪遗址的发掘验证了内蒙古半干旱草原区在距今7000-5500年间为较稳定的暖湿期的结论⑥。海生不浪遗址位于河边或湖边台地高于水面70-90米,海拔1000米左右,当时人群的生活环境应比当前优越许多。朱开沟文化人群仍然沿用该遗址,但遗存的丰富性远远不如前者,说明朱开沟时期的气候有可能发生了变化,但变化不明显。

其次,海生不浪遗址周围同类遗址的调查,特别是A地点的发现,丰富了黄河沿岸仰韶晚期聚落空间关系的初步认识,可以与岱海地区海生不浪文化庙子沟类型聚落空间关系进行比较。居住址延续时间较长,但房址位置高敞,大小规模差别不大,显示当时的社会组织结构比较松散而稳定。

再次,通过海生不浪遗址的发掘,深化了对部分文化遗物的认识。石钻、带窝石饼、残断的石环半成品及石环制品的大量发现,提供了探讨本地区石器制作工艺流程的宝贵资料,对环饰品的用料、加工和使用规律有了进一步的认识。环饰品的直径普遍较小,显示这类可能仅限于儿童使用或者作为配饰,而不作为成年人的腕饰品。对于以往把带窝石饼理解为生产工具的认识,给予了有力的驳正。海生不浪文化存在以废弃陶片改制陶刀的习俗,陶刀通常选用质地较硬的小口尖底瓶等泥质陶的腹片为之。

附记:参加此次发掘的有中山大学社会学与人类学学院教师谭玉华,2012级本科考古专业杨涵毓、谢绮晴、李长圆、鲜晶、刘騻、王笑寒、杨荣佳、文安琪、梁陈美景,2014级考古专业博士生张萧,内蒙古文物考古研究所郭治中研究员,技工翁进有、董少清。发掘领队为许永杰,资料整理及绘图的为参加考古发掘的全体人员及中山大学2012级博士生朱雪菲。

另在本次发掘过程中,内蒙古文物考古研究所,托克托县政府、文化体育局、黄河湿地管委会、博物馆、海生不浪村委会等单位给予考古工作大力帮助和支持,特此致谢。执行领队、执 笔:谭玉华

注 释

①关于遗址面积,首次调查记录为15万平方米(见下引《内蒙古中南部黄河沿岸新石器时代遗址调查》),石俊贵在《托克托县文物志》“海生不浪遗址”条中,沿用了这种说法;吉发习在《内蒙古托克托县新石器时代遗址调查》中认为遗址东西约200米,南北约150米,以此推算遗址总面积当在3万平方米;1992年,北京大学考古系与内蒙古文物考古研究所合作的《内蒙古托克托县海生不浪遗址发掘报告》认为遗址面积为5万平方米;2014年度的考古发掘中,中山大学社会学与人类学学院实地测量结果遗址约为9万平方米。

②内蒙古历史研究所:《内蒙古中南部黄河沿岸新石器时代遗址调查》,《考古》1965年第10期,第487-497页。

③魏坚、计红:《试论海生不浪类型》,《内蒙古文物考古》1995年第1-2期,第9-13页。

④吉发习:《内蒙古托克托县新石器时代遗址调查》,《考古》1978年第6期,第426-429页。

⑤北京大学考古系、内蒙古自治区文物考古研究所和呼和浩特文物事业管理处:《内蒙古托克托县海生不浪遗址发掘报告》,北京大学考古系编《考古学研究》三,科学出版社,1997年,第196-239页。

⑥宋长青、孙湘君:《花粉——气候因子转换汉书建立及其对古气候因子定量重建》,《植物学报》第39卷第6期,1997年,第554-560页。

责任编辑:党 郁

Haishengbulang Site; the Haishengbulang Culture; the Zhukaigou Culture; Yangshao Period; House; Pits

The archaeological excavation of Haishengbulang site of Tuoketuo County, Inner Mongolia, was conducted by Department of Anthropology, School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-sen University from August to November in 2014. The site has two periods of cultural accumulation—the Haishengbulang Culture and the Zhukaigou Culture—including 50 pits, 13 houses, 2 ditches and about 1000 pieces of pottery, stone, bone and other specimens (intact or damaged). The excavation of Haishengbulang deepens the understanding of the cultural features of the Yellow River coastal area during the late period of Yangshao.

—— 以岱海地区为例